美在细节

——从传统戏曲与古装影视剧服装设计谈起

2020-12-22俞俭

俞 俭

中国具有上下五千年的历史文化,传统服饰文化丰富多彩。观众常常会带着崇敬和寻根的心理观看古装剧,从而建立民族文化的认同感。因而戏剧影视服装设计对于古装剧思想内涵的表达具有重要意义。传统戏曲有一套严格的穿戴制度,一般称为“衣箱制”,这是戏曲艺人在明朝戏装、清代生活服装基础上,经过艺术化处理加工设计而成的一套比较固定、规范的服饰搭配。这种固定搭配的戏服对应着剧中同一类人物的穿着,而所谓“同一类人物”,是指相同或相近的角色,也即性别、年龄、身份、性格、行当以及所处环境或场合的气氛等方面相同或相近。因此,只要是古代题材的戏都可以套用规范化的服装。这套制度是与戏曲艺术的程式化特征密不可分的。在戏曲艺术中,不仅演员的表演有戏曲程式,服装、化妆也有程式。而所谓程式,就是规范、制度,是一种历史上逐步形成的艺术传统。戏曲程式化的表演需要扎实的基本功,包括水袖功、彩绸功、翎子功、靠功、帽翅功和跷功等,以及与化妆有关的甩发功、髯口功等,而其之所以成为独立的戏曲审美对象,又与戏曲服饰的可舞性密不可分。当今戏曲古装创作剧目服装设计,在继承传统戏服衣箱制基础上又吸收历代服饰、时装等元素作了创新发展,但始终遵循着戏曲程式化、写意性的艺术特征,只是在服装的纹样设计上打破传统,采用了中国历代服饰的纹样,也因此而具备了与古装影视剧服装设计的可比性。

一

服装款式,即服装的外形式样。戏曲与影视服装款式是由其美学原则决定的。陈多教授将戏曲美学概括为“舞容歌声,动人以情,意主形从,美形取胜”。也就是说,戏曲艺术载歌载舞,注重和擅长抒情、写意、虚拟化,追求神似,这就要求戏曲服装具有可舞性、抒情性、写意性、装饰性的特点。

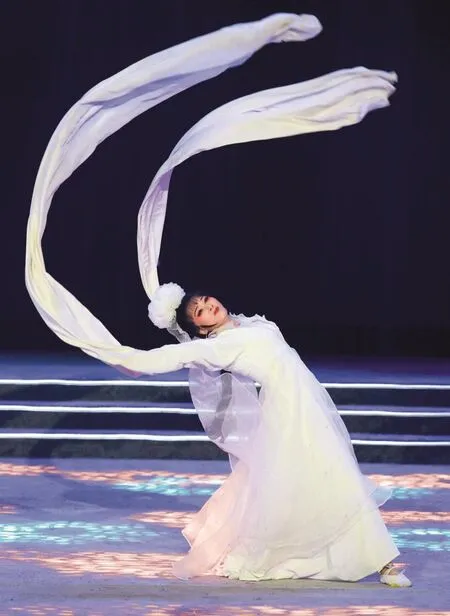

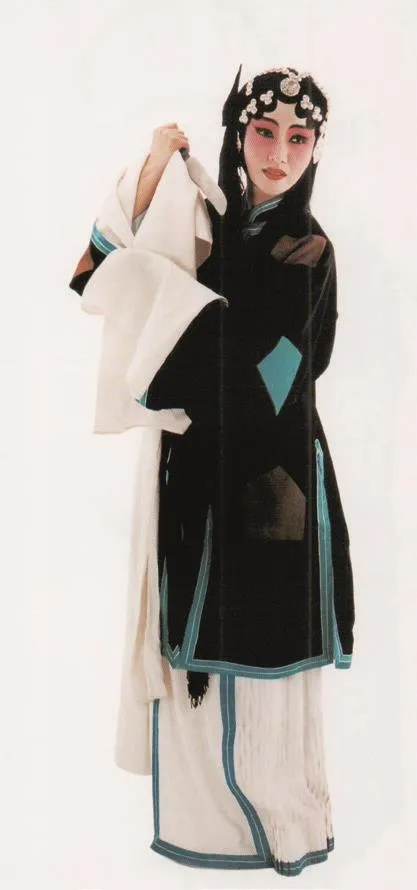

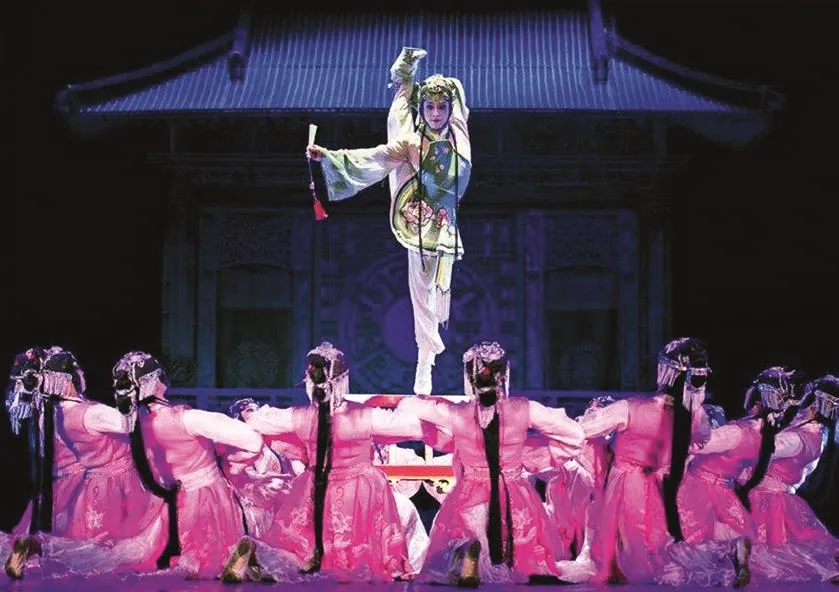

水袖是戏曲服装的附件,已形成了一整套程式,成为戏曲表演中最常用的主要语汇之一。历史地看,戏曲水袖源自中国古代宫廷“女乐”中的“长袖舞”。《长袖舞》盛行于战国、汉代。《韩非子·五蠹》中说“长袖善舞,多钱善贾”,不仅说明当时舞蹈以舞长袖为特色,也反映了舞服与舞蹈之间的密切联系。西周、战国墓中出土的玉人,洛阳金村韩墓出土的战国玉雕舞女,湖南长沙出土的战国彩绘漆奁上的《教舞图》,以及上海博物馆收藏的《椭杯燕乐图》中都有长袖、细腰、长裙的舞女形象。晋代傅玄诗曰:“舞袖一何妙,变化穷万方”。简言之,“妙”是超出有限的物象,是不能用概念来把握的一种“质”或“性”。舞蹈中的“妙”体现为舞蹈的思想情感和审美形式高度和谐所达到的一种无以言表的情绪、美和境界。戏曲舞蹈服饰中的水袖,就是从这远古的舞袖流传演变过来的。戏曲表演需要观众远距离观看,水袖起到延长手臂、肢体的视觉效果,也具有外化角色情绪、展示技术技巧的功能。譬如越剧《情探》中“行路”一折,敫桂英的鬼魂舞动着长水袖,边唱边舞,通过长水袖不同的舞法,抒发了敫桂英悲愤交加的情绪,又表现了她对爱情的真心付出和心地善良的品质,抛出去的长水袖,让人联想到中国仕女画中流畅而有激情的线条和气韵,美不胜收。(见图1)一般情况下,戏曲剧目的主要角色都有水袖。水袖的长度也成为演员技艺水平的直观呈现,有的演员以舞长水袖展现技艺,“行路”中敫桂英的水袖就长达七尺。影视剧中的古装一般没有水袖,但有时根据剧情需要,也会给个别角色设计水袖。例如,电影《十面埋伏》中的长袖舞,舞者和水袖融为一体,柔美飘逸的舞姿把中国传统文化中行云流水的美感表现得淋漓尽致,成为《十面埋伏》整部电影中最经典片段之一。(见图2)

图1 越剧《行路》(蓝玲设计)

图2 电影《十面埋伏》(和田惠美设计)

图3 敦煌莫高窟第254窟壁画

图4 梅兰芳《天女散花》

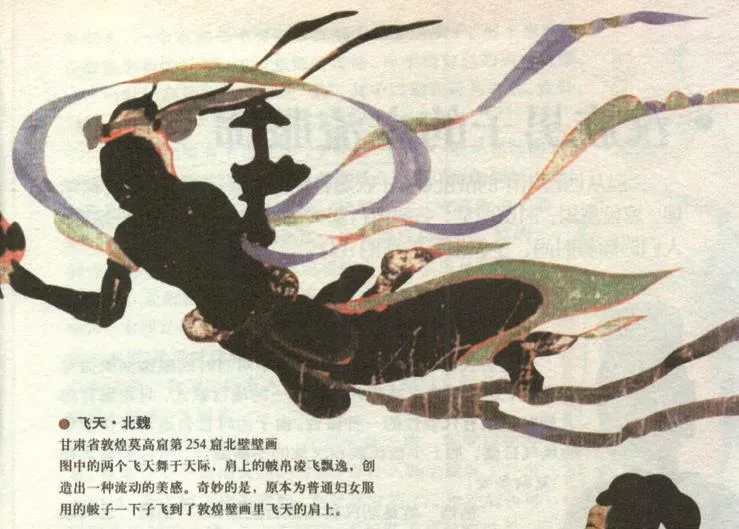

云带也叫风带、绶带,源自生活服饰中的披帛。魏晋时期,中国的丝织业高度发达,已能生产出薄雾般的丝织品。当时流行“褒衣博带”,男子袒胸露臂,追求轻松、自然、随意的感觉,女子则长裙曵地,大袖翩翩,饰带层层叠叠,尽显优雅和飘逸的风姿。由于当时流行的女装过于轻薄,根本无法御寒,于是人们就发明了披帛,用来遮风暖背。后来发现披帛随风飞舞,飘飘欲仙,非常生动。轻薄柔软的披帛加长后变成了敦煌莫高窟壁画中飞天肩上的那种样子。(见图3)后来佛教传入中国,中国人按照自己的思维观念去理解佛教中的神佛、飞天等形象。欧洲人认为有了翅膀才能飞上天空,因此西方宗教画中的天使都是背着两个翅膀的形象。而中国人早在远古时期就有了龙图腾崇拜的习俗,认为龙可以腾跃于寰宇,左盘右绕,蜿蜒纵横于天空中。中国的飞天是具有龙的意象的飞天,只有像龙那样才能如此自由飞翔。飞天肩上的云带就像龙一样蜿蜒飞舞。壁画中的舞蹈形象在很大程度上是当时现实生活中乐舞活动的写照。京剧大师梅兰芳先生曾在朋友家看到一幅名为《散花图》的仕女画,画中天女风带飘逸、体态轻盈,生动美妙。天女的风带使他产生了舞动的意念,又想到了敦煌壁画中的飞天,想把画意转化为舞台画面,并力求创造出形如飞天神韵的舞台仙女形象。为了演好《天女散花》,他参考了各种飞天的造型,并运用到了剧中天女的身上。1917年12月,梅兰芳首演了《天女散花》。在这之前,传统神话戏《陈塘关》里是用二尺长的小棍挑起一条长绸来舞的,名为“耍龙筋”。梅先生说:“我的绸舞用双手”。因此在该剧中他选用了一条大七八尺长的绸,不借助任何道具只用手腕进行舞蹈,边舞边唱,为京剧的表演形式注入了新的内涵。(见图4)而舞蹈界的长绸大多是用小棍挑起长绸的,舞动云带的难度虽没有仅用双手舞绸的难度大,但也必须要有舞绸基本功才行。云带在戏曲、舞蹈舞台上都具有可舞性。而影视剧的云带飞舞,往往是通过电影特效、特技手段来飞舞、旋转、盘旋,不需要演员具有舞长绸的基本功。如电影《新蜀山仙侠记》中林青霞扮演的仙堡堡主的造型(张叔平设计),一看就让人联想到中国敦煌飞天的造型。飘舞的云带,给人带来了一种超凡脱俗的仙气。(见图5)

图5 电影《新蜀山仙侠记》中仙堡堡主

图6 铠甲

图7 靠

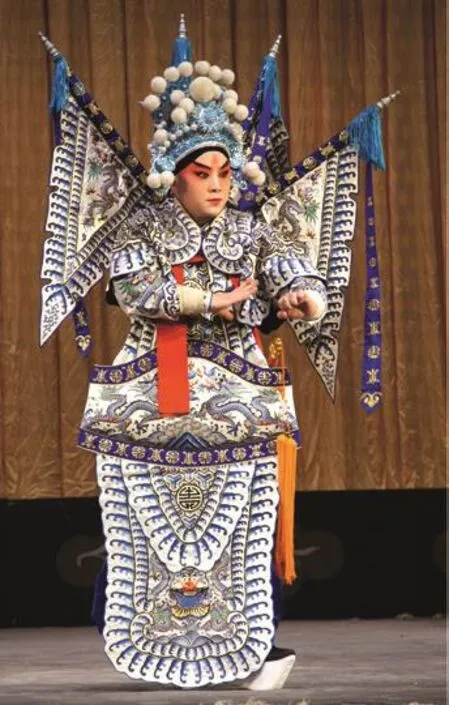

军戎服装也就是军服。古代的军服分为戎衣与甲胄两部分。戎衣是军营生活中的便装。甲胄是作战时用来防护身体的装备。古装剧中的军戎服饰,基本上是参考历代军戎服饰中的铠甲样式设计制作的。古代铠甲大多用牛皮、藤条、金属等较结实、厚重的材料制成。尽管现在用仿代材料制作甲胄,但同样要求有质感和重量感。通常影片中武士的盔甲重达二三十斤,坚硬的材质使没有经过表演训练的人穿上盔甲也会具有武士的威严和气度,从而增强表演的真实性。(见图6)戏曲中的军戎服装则讲究夸张的艺术效果。大将军所穿的“靠”源于古代铠甲,吸收了古代铠甲的护肩、绑手、护心镜的形制、甲片的纹样,又吸收了清代“绵甲”上衣下裳的形制和用布作为面料的制作特点,外形完整,以织纹绸缎为表,夹层絮棉,上缀铜铁泡钉,并按品级绣蟒袍及其他纹样。“靠”前后两片悬垂开片,不贴身,便于舞蹈动作的同时又具有长宽袍的庄重大方,另外,在后背插四面三角“靠旗”,靠旗的颜色、面料都与靠身相同,从而形成向上向外延伸、扩展的视觉张力。靠旗源于古代将官的令旗,身背四面靠旗,代表率领了千军万马。(见图7)戏曲中俊秀英武的青年将帅,如周瑜、吕布、杨忠保等;文武双全的女将,如穆桂英、刘金定等;神话剧中的神将、妖魔,如孙悟空、白骨精;少数民族的王侯将帅,如金兀术等都要插翎子,翎子即雉鸡的长尾。雉尾在原始社会的狩猎、舞蹈活动中已经出现,后来成为少数民族和官方仪卫、武将帽子上的装饰物。雉尾很早就具有表示勇敢、少数民族文化这两个意义。翎子柔软而有弹性,成对插在盔头上使用,“具有放射性,衬托出武将高大英武的形象与气质,同时又具有可舞性,演员可借以做歌舞动作,并外化人物心理情绪”。耍翎子的技巧有单掏翎、双掏翎、单衔翎、双衔翎,以及绕翎、涮翎、抖翎、摆翎等多种,可以表达喜悦、得意、气急、惊恐、沉思、忧虑等各种感情。如京剧《小宴》中的吕布,用手将一根翎子刮向貂蝉的下颌,这个“以翎代手”的调情动作,巧妙地表现了吕布轻浮好色的性格。

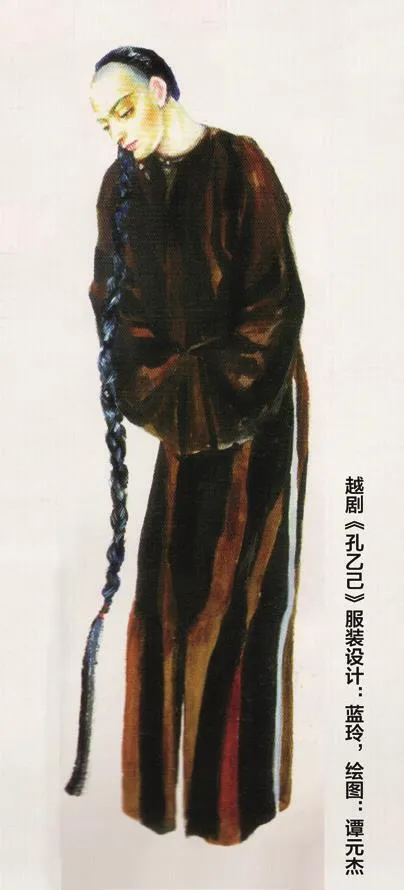

贫穷服饰指作品中的乞丐或贫穷之人的服饰。影视剧通过做旧设计来制作贫穷服饰,比如在袖口、裤口、领口、门襟、膝盖、肘关节等摩擦较多的部位做破损、打洞的处理。电影《1942》(服装设计:叶锦添)中,主人公的服装在经常摩擦的地方可见撕破、打洞,露出破棉花絮。人们逃难时无法洗衣,衣服被阳光晒得失去了原有的色泽,并且很脏,摩擦得多的地方发白发黄。棉袄面子破了,露出的棉絮是灰黄色的,质地紧实,表明是老棉花。这些服饰设计表现出原本富甲一方的老东家,因为战争,一夜之间变得一贫如洗,成了乞丐,鲜明的视觉效果引起了观众心灵的强烈震撼。(见图8)传统戏曲服饰里最贫穷的人或乞丐则是穿“富贵衣”,外观表现为在新的黑色素褶子上打几块色彩艳丽的补丁。没有绣花的素衣在戏曲中代表穷衣,补丁则代表是破衣。通常戏曲中的富贵衣还接有水袖表演,而是否接水袖取决于剧中角色的行当有没有水袖表演的专属性。(见图9)比如,越剧《孔乙己》(服装设计:蓝玲)中的孔乙己是由女小生扮演的,服饰要求写意、唯美,因此他穿的是浅灰蓝、浅银灰和白三件素长衫以及一件黑和咖啡色相拼的不规则条纹的长衫。这四件长衫都不是破长衫,但都是无领长衫,这是因为无领长衫通常是在休闲场合穿着,不能作为礼服穿着。剧中孔乙己穿着长衫、驮着背、歪着头、拖着一根长长的辫子,手执扇子,惟妙惟肖地刻画出了一代落魄文人的形象。(见图10)

图8 电影《1942》

图9 富贵衣

图10 越剧《孔乙己》

图11 电视剧《武媚娘》

图12 昆曲《玉簪记》

图13 跷鞋

尼姑服饰同样鲜明地体现了影视剧和戏曲服装设计的差异。影视剧中的尼姑通常剃光头,身穿素净的僧袍。刘晓庆主演的电视剧《武则天》(服装设计:李建群)中武媚娘在感业寺出家为尼时,就头戴光头套,身穿灰色的旧僧袍,脚穿山袜、麻鞋,一派朴素、清苦的装束。(见图11) 戏曲服饰中的尼姑则是包大头或梳古装头后,再戴道姑巾,身穿绣花菱形色块镶拼的水田纹坎肩。佛家弟子有“百衲衣”,由许多块杂碎布片缝成,体现了佛教僧侣节俭的生活品质,以及出家人海纳百川的修养。明朝女子流行穿“水田衣”,“水田衣”是在“百衲衣”的基础上发展而来的,也是很多小布块镶拼成的衣服,但对布块的面料质地、工艺等很讲究,有很明显的等级之分。戏曲旦角最早都是男旦,需要用艳丽的妆容和服饰装扮来增添女性妩媚动人的魅力。为了让观众远距离观看时一眼分辨出主角,主角的服装色彩往往比较艳丽,引人注目。戏曲年轻尼姑服饰的装饰性较强,正是由最早的男旦性别要求服饰具有外在形式美以及戏曲服饰写意性、装饰性的特点所决定。(见图12)

跷鞋是旧时男旦为演小脚女人走路所创造的一种假三寸金莲的戏鞋,仿照古代妇女的“三寸金莲”小脚鞋子形状,用木料或布料制作而成,外套绣花鞋,套着大彩裤把真脚盖住,露出小脚部分。(见图13)跷鞋分软跷和硬跷两种,软跷用布纳制做成,硬跷则由硬木制成。其实有点像现在的女式坡跟拖鞋,前脚掌能穿进去,脚后跟悬空在鞋外面,靠前脚掌踮着脚尖走路。清朝乾隆年间,秦腔旦角魏长生把它带入北平,演花旦的演员争相效仿学习,深受观众喜欢,跷功成为京剧旦角的特技之一。当今戏曲舞台上仍有跷功戏在演出,如传统剧目《战宛城》《活捉》《挂画》、新编京剧《三寸金莲》等。随着山西艺术职业学院演出的民国时期梨园戏班题材的舞剧《粉墨春秋》(服装设计:王秋平)在网络和电视上的热播,跷功舞引起全国轰动,尤其是其中一个男孩(旦)穿着跷鞋在椅子扶手上灵活、自由地跳动,以及朝天蹬等高难度动作的舞蹈,再现了旧时京剧男旦跷功的高超技艺,也让人们了解到男旦要练就跷功,也会像旧时小脚女人一样要饱受缠脚的痛苦。(见图14)跷鞋不是真正的“三寸金莲”,是妙在似与不似之间的意象化设计。

图 14 舞剧《粉墨春秋》

图15 电视剧《橘子红了》

在电视剧《橘子红了》(服装设计:叶锦添)第一集中,秀禾与耀辉不期而遇,耀辉提出带秀禾去放风筝,秀禾为了让耀辉高兴就同意前往。耀辉骑上自行车,秀禾随后坐上了耀辉的自行车后座,这时有一个特写镜头:大裤口下面露出了一双蓝灰色的小脚鞋子。(见图15)这是电视剧开头已埋下的伏笔,暗示了秀禾的命运将与这双小脚一样被封建婚姻制度所束缚,她最终将成为牺牲品。这部电视剧中只有大太太和秀禾是小脚女人,她们穿着宽大的衣服和特别宽大的裙子和裤子,若隐若现地露出小脚鞋子的鞋尖。大太太急速走起路来就像企鹅走路晃荡晃荡地摇摆不定。秀禾小心翼翼地慢慢移动脚步,感觉举步维艰。这种宽大的衣裙与微小鞋尖,宽大的衣裙与娇小的身体,是一种强烈的大小对比。这是一种“病态美”,也是宋代以后的封建社会里传统美女的标准。周迅和归亚蕾这两位演员应该都是穿的跷鞋,但她们走路的步伐不像戏曲演员那般轻巧、灵活、展示技巧,而是追求生活化、逼真感,再现了当时行走不便的小脚女人。她们希望反抗却注定了只能认命的结局,就像秀禾无法冲破封建婚姻制度,最后只能绝望而死。这里的跷鞋起到了点示全剧剧情主题和秀禾最终命运的作用。

影视剧追求逼真的实际生活效果,剧中人要根据剧中季节变化穿着服装。传统戏曲服装则不分季节,既没有厚重的棉衣,也没有专属夏天穿用的戏服。而且,中国古代服饰制度和民间风俗不允许演员裸露身体。明朝的戏曲服饰穿戴制度中对此就有明确规定。另外,戏曲服装不是贴身穿的,必须穿水衣水裤。冬衣在戏曲服饰中则用毛边点缀服装表示,同时通过演员浑身发抖的形象化表演动作来表现天气的寒冷。此外,影视剧会选择与角色人物形象比较接近的演员达到艺术效果,戏曲则不然。如电视剧《水浒传》中武大郎由矮个子演员扮演,戏曲中的武大郎则由身高正常的演员扮演,主要靠戏曲中独有的矮子功塑造角色。影视剧中的李逵一般选择身材高大魁梧、体格强壮、浓眉大眼的男演员扮演,戏曲中扮演李逵的花脸演员则内穿胖袄,脚穿高靴,夸张地体现角色身体骨架的魁梧感。中国历代服装始终保持着宽大平直的剪裁方式,追求服装的动态美;又由于戏曲载歌载舞的演艺样式,旧时戏曲男旦没有女性的人体美(性别美),因此只能通过身段动作来表现女性身体运动时的动态曲线美。尽管现代戏曲旦角大多是女演员,但仍继承了传统戏曲旦角表演的身段美(姿态美)。曾经学过戏曲或舞蹈的影视演员穿古装时相对其他演员更容易驾驭古装演出服,否则会让观众觉得很别扭。而影视剧在展现女性曲线美时,往往展现的是女性身体固有的曲线美。如影视剧中常有裸露、半裸身体、穿着紧身或透明服装的镜头,让观众能直接感受到人体曲线美和性别美。

二

一部影视作品放映时,首先映入观众眼帘的是画面的色彩。色彩能诱发激情、抒发情感,是主观意念的表达,又是文化的象征。不同的民族、不同的国家、不同的地区对色彩的理解和感受有很大的差异,这正是文化多样性的具体反映。而影视戏曲服装的色彩无疑是作品最重要、最集中的色彩呈现,其效果对剧目的成功与否具有重要影响。

图16 电影《孔子》

影视剧作品往往在色彩基调的基础上,显现色彩的和谐、对比、渐变或者纯主观色彩的强化。基调从整部影片贯串到每个镜头。通常影视剧的色彩饱和度相对于舞台演出要低很多,色调给人以柔和之感,尤其是历史剧大片的色调都比较古朴,大多是酱油色调和蓝灰色调的影片,如电影《荆轲刺秦王》就是酱油色调,电影《孔子》(服装设计:奚仲文)是蓝灰调(见图16),电影《秦颂》(服装设计:佟华苗)以黑色为主色调。秦朝崇尚黑紫色,以黑紫为贵。秦始皇嬴政身穿黑色服装,军队身穿黑色的盔甲,木建筑也漆成黑色的,晚上室内的光线也处理成黑色背景,或逆光拍摄的黑色剪影,带给人们凝重、力量、压抑的感觉,突出体现了嬴政称霸天下的野心、对权利的欲望,也体现了六国统一前的社会动荡不安。作为镜头画面的重要组成部分,影视剧服饰的色彩必须统一于镜头画面的色彩基调中,与环境色调、气氛相统一。画面面积大小是视觉感受强度差别的主要原因之一,镜头拉得越近,画面中的服饰色块面积就越大,视觉冲击力就越强。一般而言,影视剧中主要角色的镜头大多以近景和特写居多,头像和服饰在镜头画面中所占的面积、色块较大。观众往往通过服饰来判定该人物的身份、性格、文化修养等,服饰色彩也可表达人物的内心情感、性格特征以及潜在的意识。电视剧《甄嬛传》(服装设计:陈同勋)中“选秀”时,甄嬛穿了淡淡的浅灰紫镶白细边、绣灰色树枝浅粉花卉的旗装,给人超凡脱俗,清新淡雅的感觉,表现了甄嬛想逃离、躲避后宫争斗的心境;与她形成对比的则是同为秀女的沈眉庄,她穿着艳丽的玫红色镶宽边、全身绣满花纹的旗装,给人一种花枝招展、妖娆妩媚的感觉,显示了沈眉庄满怀希望能冠压群芳被皇帝选中的心态和情绪(见图17) 。影视剧中的群众场面大多以远景、全景、中景镜头拍摄,一群人就是一个大色块。群众角色的服色主要起着烘托主要人物、渲染情绪气氛 、画面背景的作用。电影《荆轲刺秦王》(服装设计:莫小敏、王秋平)中嫪毐发动叛乱时的画面,主演嫪毐的服饰色彩统一在画面的总体基调中,将士们的服饰色彩与环境中台阶色彩,则构成了影片画面的背景色彩,嫪毐内衣的白领与白袖非常醒目,起到了突出主演的作用(见图18)。

图17 电视剧《甄嬛传》

图18 电影《荆轲刺秦王》

戏曲服装色彩受到中国古代服饰文化的直接影响,其等级性、寓意性等与历代生活服饰相一致。中国历代服饰艺术与中国历代壁画艺术、彩塑艺术以及诸多民间艺术一样,在设色和色彩配置上都具有强烈对比的特色。戏曲服饰艺术继承了色彩强烈对比这一传统特色,同时运用黑、白、灰、金、银作为“间隔色”进行调和。例如,戏曲服装中有三白,护领、水袖、靴底全是白色的。戏衣绣花中则有大量的圈金、圈银、平金、平银绣工艺。20世纪40年代,越剧在上海发展时受电影和话剧的影响,在传统戏衣的基础上吸收时装元素,进行了专戏专衣的设计革新,运用了很多间色,如淡粉、淡蓝、 淡绿等淡雅柔美的色彩,从而与传统京昆男旦浓艳的服装色彩形成了鲜明的对比。值得一提的是,影视剧中经常使用的深沉的、中性灰色的服饰色彩,如墨绿、紫酱红、深紫色等,在镜头中给人以高贵、典雅的感觉,但不适合用于戏曲舞台。这些色彩饱和度、明度不够高,远距离观看缺乏视觉冲击力,会令主演淹没在群演中,艺术效果大打折扣。

三

戏剧影视服装设计属于戏剧影视美术设计的专业范畴,是帮助演员创造角色、塑造角色外部形象的专业工作,也是戏剧影视艺术中不可缺少的内容。戏剧影视服装设计需要根据剧本的提示、导演的总体构想、演员的表演形式、特点来进行创作。同时,它是为演员表演服务的,必须要有助于演员的情感抒发、表演动作以及技巧的展示,而不能妨碍演员的表演。因此,必须了解对应角色的演员的表演特性。表演的艺术形式主要分为舞台上和镜头前两大类。中国戏曲属于舞台表演艺术。演员在表演时与观众直接交流,注重观演双方的现场互动。影视剧表演则由演员在摄影机前表演情节,通过银幕、屏幕间接地与观众进行交流。影视剧镜头中的特写和近景较多,这种镜头善于摄取极其细微的动作、细节以及面部表情,因此要求影视表演真切、自然、生活化。这些艺术特性的差异,正是上文所述戏剧影视服装设计具有不同追求的重要原因。

我国的影视剧与戏曲有着不解之缘。戏曲艺术为影视剧的发展提供了题材和文化基础。陈凯歌导演的《霸王别姬》和《梅兰芳》、徐克导演的《青蛇》等都是戏曲元素与电影融合较好的电影作品。中国电影不应简单移植西方电影美学,必须突出自己的民族文化。中国传统美学就像泼墨山水画,不像西方油画、照片那样的逼真、写实,而是追求“似与不似”之间的意境美,给观众以想象的空间。中国影视剧运用、吸收戏曲元素应提升到精神层面,也应落实到具体的细节上。戏曲服饰采用全真丝丝绸面料,刺绣以苏绣为主,除彩绣外,还有盘(圈)金绣,绣衣金碧辉煌、雍容华贵,如一件精美的工艺品,呈现出中华美学的独特韵味,为影视剧服装设计提供了吸收借鉴的丰富资源。

当然,视觉上美观的服装,不一定就是成功的设计。戏剧服装必须与总体画面感相协调,与布景、灯光等构成统一的设计整体。更重要的是,戏剧服装必须符合角色的要求。从这个意义上说,戏剧影视人物服装设计在实质上是设计人物和人物关系,设计者必须潜心研究剧本,揣摩人物的心理状态,带着情感设计,这样才能最大程度地帮助演员塑造角色。真正成功的服装设计作品可以激发导演、演员和其他部门的创作灵感。比如电影《太平轮》(陈同勋设计)中因为章子怡扮演的角色有一条红围巾,导演为此增加了一场戏,更好地表现了剧中人物之间的 “要生一起生,要死一起死”、危难时刻互相救援的求生愿望和情感。

总之,戏剧影视服装设计不仅要继承中国传统美学思想,还应与现代审美观念融合创新,才能创作出更多赏心悦目、充满文化内涵的画面,给人以美的享受。