北京传统工艺美术的“京味儿”

2020-12-22吴明娣梅松松

吴明娣 梅松松

北京传统工艺美术在北京地域文化中占有不可或缺的地位,玉器、象牙雕刻、景泰蓝、金银花丝镶嵌、雕漆、金漆镶嵌、栽绒地毯、京绣、绒花、绢花、料器、泥人、面人等,不仅是北京的都市文化名片,鲜明体现了千百年来北京各阶层人们的生产、生活习俗以及精神诉求,也成为中华文明的重要表征,以其特有的方式记录时代,使岁月留痕,存续文脉,见证历史的变迁和社会的演进。

一、京工京艺,精绝天下

历代能工巧匠创造的“京作”“京样”“京式工艺”纷纭璀璨,光耀京华,名扬四海。元明清时期,主要满足帝王及其他上层统治者需要的宫廷工艺,用料珍贵,制作考究,不惜工本,彰显华贵;而服务于普通民众的民间工艺则因地制宜,虽不以材美工精取胜,但质中见巧、朴而不拙、雅俗共赏。无论是身价不菲的玉、象牙、金银、珐琅等皇家宝玩,还是城乡居民普遍喜爱的京花、泥人、面人、鬃人、风筝、毛猴、彩蛋、刻瓷、花灯等民俗风物,均生动地反映了首都各阶层人们的价值取向、审美趣味以及世态民情。晚清封建统治衰落,清宫造办处工匠流入民间,对促进北京民间工艺水平的提高起到了带动作用。清帝逊位后,宫廷工艺被称作特种工艺,与民间工艺相互影响。不同工艺美术品种、材料、技艺样式有别,既自成一体,又彼此照应,共同面向国内外市场,拓宽了北京工艺美术的生存和发展空间。在近现代波澜壮阔的时代浪潮中,北京传统工艺美术经受了洗礼,其升沉起伏与政治、经济、文化关联紧密,在北京社会生活中发挥了不可取代的作用,留下了众多艺术瑰宝,是难以估量的物质财富,更是不可多得的文化资源。

图1 北京泥塑 兔儿爷 双起翔制作

图2 “凤穿牡丹”纹地毯

北京传统文化根深蒂固,较之其他地区,北京工艺美术更倾向于秉承传统,如同老北京人讲规矩、认老理儿一样,因而北京工艺美术更注重对传统技艺的传承。在现当代新旧文化杂糅、中西方艺术交汇的前提下,尽管中国传统工艺美术整体上在不同的时代语境中艰难地守护与拓进,但北京工艺美术行业的从业者更偏重于继承传统,使玉器、牙雕、景泰蓝等北京工艺美术品种能更多地保持传统风范,如近代文人在描写北京时所称道的那般,老舍笔下的“官样大气”和郁达夫所说的“典丽堂皇”,不仅在出自京师名手的大件作品上得到确证,而且在百姓自制的供自娱自乐的玩具上也有所体现。似乎北京人传统的行为方式被渗透到大至镂金镶玉的庙堂之器,小如儿童把玩的泥塑兔儿爷(图1)。有模有样,不失法度,没有离谱的“荒腔走板”,也没有形式上的怪诞扭捏。这当然与北京人好面子,爱“摆谱”,重礼数等不无关系。如北京地毯中典型的“京式”(图2),主要采用龙、凤、宝相花、牡丹等为主体装饰,常见“四菜一汤”式的布局,即由一大四小团窠纹构成主体,大窠居中,小窠环绕,辅纹如众星拱月,疏密有致,层次分明。方框形毯边与中心的团窠纹,象征八方向化、四海归一,也暗合中国传统的天圆地方的宇宙观。

与广州、苏州、扬州等地的传统工艺美术相比,北京传统工艺品更显端庄华贵,少了些许清逸灵秀,多了几分庄重浑厚。虽然古代宫廷的匠师来自全国各地,其中江南人占较大比重,但民间工匠进入宫廷后均要服从帝王意愿,依照皇家规范行事,作品自然有了“宫样”“官样”,进而影响北京民间工艺,产生“京样”,这与源自江南昆曲的京剧的发展历程有相通之处。北京传统工艺美术也如同京剧,在近现代绽放出炫目的光彩,流派纷呈,大师云集,不乏大手笔、大制作,非比寻常。

从总体上看,北京传统工艺美术既有富丽华贵的宫廷艺术特征,又有清新淳朴、扎根市井的民间风韵,体现了上层社会和普通百姓的审美趣味。具体表现为材美、工巧、意深。

材美指选材考究、用料珍贵,尤其是宫廷工艺,往往采用和田玉、珊瑚、玛瑙、翡翠、象牙、金银、珐琅、漆木、紫檀等高档材料。这些材料相对稀缺,且具备天然的色泽、质地、纹理之美,在古代社会主要供特权阶层享用,推翻帝制后被称作“特种工艺”的品种,与其材料的特殊不无联系,良材美器,是这类北京传统工艺品的显著特征,即便是民间工艺,用料低廉,但也十分注重对材料的选择。

工巧指精工巧作,突出体现传统技艺的巧夺天工。如玉雕的俏色、薄胎、镶金银、掏膛,牙雕的套料、镂孔、微雕,景泰蓝的掐丝、点蓝、烧蓝,雕漆的剔犀、剔彩、镂雕等,都遵循北京传统工艺量料取材、因材施艺、材尽其用、工尽其巧的工艺原则,工与巧相得益彰。

意深指北京传统工艺的设计、制作均追求意匠之美,在造型、纹饰、色彩等方面都得到充分体现。北京传统工艺品中,大件器物往往不惜工本,而且造型庄重,以符合权贵阶层的精神诉求,显示“非壮丽无以重威”,“鸿篇巨制”也十分突出。在设计上讲规矩、守章法,布局构图主从有别,层次分明。其中,“靠谱”是其显著特点,同时又爱铺陈、爱“摆谱”,雕缋满眼,以华缛取胜,意蕴深厚,折射出在文化上占有主体地位的统治阶层的意志,凸显“八方向化、四海归一”的气象。同时,其设色浓重,对比强烈,多以饱和度较高的红、黄、蓝为主色调,偏爱饱满、热烈的视觉效果。景泰蓝花丝镶嵌,漆器中的剔彩、金漆、百宝嵌,玻璃器中的套料、金星料,染色象雕,泥塑脸谱,绒花,绢花,京绣,风筝等,都鲜明地体现了北京传统工艺美术色彩的纷纭璀璨,缤纷绚烂。简而言之,北京传统工艺美术,无论高低贵贱,均具有“华而富雅”“朴而不俗”的审美意象。

二、京风京韵,存续文华

北京深厚的历史文化积淀孕育滋养着北京工艺美术,使之有着十足的京韵。同时,它也为北京文化增光添色,并成为北京风物的构成要素。如老舍在《骆驼祥子》中描写虎妞结婚时戴着红绒花,还有身处异乡回忆故土的陈鸿年在《北平风物》中记述北京人正月往京西妙峰山进香后不忘“戴福(蝠)还家”(图3),从庙会上买几朵蝙蝠绒花。因绒花谐音“荣华”,是清代民国时老北京人喜闻乐见的饰品。北京风物离不开京剧,京城中为之痴迷的人为数不少,其中不乏各阶层的玩家,包括手工艺人,他们不仅用不同材料表现京剧中的人物形象,还专门制作供玩赏的泥塑京剧脸谱,使之成为颇具北京特色的民间工艺品种。老北京有专门为京剧及其他剧种制作剧装、道具的作坊商铺,京绣戏衣享有盛誉。由此可见,北京工艺美术与北京地域文化相互依存,共生共荣。

图3 民国时期北京庙会上的人们“戴福(蝠)还家”

图4 北京哈氏风筝

此外,传统工艺也广泛融入民俗文化,北京的竹枝词、顺口溜、俏皮话、歇后语、楹联等有不少与北京传统工艺美术相关。“前门楼子上戴脸谱,好大的面子”“兔儿爷拍胸口,没心没肺”“绒绢纸做的花儿,没结果”……这些市井语言幽默风趣,显示了北京人的机智通达,同时也点明了北京传统工艺美术的特征。

北京自元代起作为全国文化中心的地位基本上未曾动摇,这为北京工艺美术兼容并蓄、雍容大方的艺术面貌的形成提供了前提条件。不同范畴的文化交流始终在工艺美术的发展过程中发挥着直接或间接作用,主要体现在两个方面:

一是京外技艺的汇入,催生或丰富了北京传统工艺的品类与技术。自元代定都北京以来,北京区域地位的提升,以及对京城物质与精神文化营造等客观需求,使得北京成为各地手工艺集萃的最佳舞台。来自江南、广东、福建等地区的玉石、牙骨竹木雕刻、髹漆镶嵌,来自蒙、藏等地的毡毯技艺等传入北京,直接促进了元明清宫廷工艺的发展。而发端于山东、河北等地的面人、泥人、风筝(图4)、料器等民间工艺,也随各地民间艺人游走于市井而得到发展。文化习俗的多样性也使北京手工艺获得较为充分的物质与精神养料,历史上迁居北京的手工艺人,无论是身在宫苑,还是栖居坊间,都将优秀的中华地域文化传播至北京,促进了这座城市的自我文化塑造,使皇家宫廷文化和民间文化并行互动,交汇融合,形成多元统一的文化生态,最终造就了具有北京地域特色的“京味儿”传统工艺美术。例如,京绣吸收苏绣、湘绣等地方绣针的技艺之长并与北京的生活习俗及审美趣味相结合,形成了自身的特色。北京料器从原料到工匠均来自山东博山,经北京文化浸染后,更加流光溢彩,远胜其本地出产,从而打上了“京式”的印记。

二是北京传统工艺美术技艺的输出,带动了京外手工艺的发展。尤其在20世纪后半叶,在党和国家对北京传统工艺美术大力扶持的基础上,北京的玉雕、象牙雕刻、地毯等行业为上海、沈阳等地培养学徒、交流技艺,帮扶地方工艺美术企业改进工艺,扩大生产。1962年至1966年,北京成为全国首屈一指的传统工艺美术生产、销售、研发、教育中心,对天津、上海、江苏、浙江、广东、福建等地的工艺美术行业起到示范和带动作用。北京玉器厂、北京工艺美术工厂等企业为安阳、锦州、岫岩、西安、兰州、天津、苏州、扬州、上海等地培养了大批传统工艺美术人才。一些原本在北京工作的老手艺人,因各种原因到京外定居,也传承了北京的传统手艺,享誉北京的“面人汤”的部分艺人,在新中国成立后就以此种方式将技艺北传至辽宁、南传至湖北,在当地落地生根、开花结果。从传入到输出,北京传统工艺美术的产生、发展与地域文化交流的关系毋庸置疑,其作为地域之间文化交流纽带的身份显而易见。

在区域文化交流的基础上,国内多民族交流也为北京传统工艺美术增添了别样的风采。少数民族在北京传统工艺形成与发展过程中所起的作用格外引人瞩目。元明清时期,中华文化多元一体、多民族文化交融的格局进一步夯实,元、清两朝少数民族入主中原,使北方游牧民族文化与华夏农耕文化交流密切。明代也十分重视民族关系,民族融合成为元代以来的发展大势,北京传统工艺美术正与此相契合。这在北京玉器、织毯、骨雕工艺上体现得更明显。如元代玉器中春水玉、秋山玉,直接反映了游牧生活习俗对宫廷玉器的影响;北京传统骨雕工艺,是在满足藏传佛教佛事需求的基础上发展起来的,清宫所藏密教仪式上僧人“跳布扎”所穿的璎珞衣,以骨雕饰品为主要构成,是受蒙、藏等少数民族传统雕刻影响的直接体现。清代宫廷,除接受蒙古、西藏、新疆、宁夏等地进贡的毛织毡毯外,还征调各地优秀工匠进京织造或命令各地官府依样定织。咸丰十年(1860年),有藏区喇嘛进京进贡了一批藏毯,其织工精细、色彩艳丽,受到咸丰帝的赞赏,遂命藏区喇嘛敦尔尼玛带徒弟二人在京开办织毯作坊传艺。后来,两名徒弟又在北京南城广安门内报国寺设地毯传习所,招集贫寒子弟,教授地毯编织技术。北京地毯业在吸收、借鉴边疆民族毛织工艺的基础上发展起来,并形成自身的特色。

中外文化交流对北京传统工艺美术产生的影响也不容小觑,体现在吸纳和传播两个方面,涉及到品种的产生、行业的发展、工艺手法艺术表现等不同层面。宫廷工艺吸收借鉴外来文化艺术的传统由来已久,如景泰蓝源自西亚珐琅工艺,玉器薄胎嵌金银宝石取法中亚的痕都斯坦工艺,金漆也借鉴了日本漆艺。清代中期,不仅有欧洲传教士为皇家效力,而且有大量“西洋奇器”进入宫廷,在乾隆时期颇为盛行,对北京民间工艺也产生了一定的影响。

北京传统工艺美术从清末即走出国门参加国际博览会,使世界了解了中国文化,北京古老的手工技艺也被传播至世界各地。20世纪60年代,北京工艺美术行业为朝鲜、阿富汗、阿尔巴尼亚、缅甸、蒙古、柬埔寨等国教授艺徒。20世纪70年代,中国外交工作打开了新局面,有罗马尼亚、匈牙利、阿尔巴尼亚等国的青年艺人前来北京学习景泰蓝工艺。1976年,日本派遣稻叶七宝烧株式会社的三位艺人到北京与景泰蓝艺人交流。七宝烧艺人示范了七宝烧的制作工艺,在交流结束以后,日本艺人向北京工厂赠送了二十余种七宝烧釉料、十余种磨料及十余件七宝烧作品。交流促进发展,中外文化的交流互鉴,为北京传统工艺美术的发展注入了活力。然而,也应看到在特定的历史条件下,中外文化交流也对北京传统工艺美术造成冲击,特别是在中国积贫积弱的情况下,西方文化处于强势,对国人的思想观念、审美诉求产生了很大影响,导致包括北京传统工艺美术在内的中国工艺美术在造型、装饰等方面大量模仿甚至移植西方国家艺术,使传统工艺美术丧失了应有的品格。20世纪90年代,北京传统工艺美术在工业化、信息化加速推进的前提下处境艰难,加之“西风压倒东风”,传统工艺美术所处的文化语境影响了其对传统文化的传承,尤其是对北京地域文化的传承,北京传统工艺美术的“京味儿”被冲淡。幸而在政府及有关方面的共同努力下,特别是在非物质文化遗产保护工作的推动下,这一局面才逐渐得到扭转。

三、京作京品,济世利民

北京传统工艺美术在北京经济发展方面所发挥的作用也十分突出。近代以来,作为出口商品,部分北京传统工艺美术制品开始发挥其商业经济价值。在对外贸易中,其成为走俏的工艺商品,丰富着中国的对外贸易品类,并为国家的经济收入作出贡献。以北京地毯为代表的实用工艺,在20世纪初便行销海外,1926年京津地毯出口量在中国手工业出口总额中占2.4%以上的份额。20世纪二三十年代,北京景泰蓝生产兴盛,大量作品被以各种途径输出国外。在洋行林立、政局动荡的情况下,北京传统工艺创造了巨额利润,虽大多被外国人盘剥,但北京传统手工艺所蕴含的经济价值愈加突显。当时广销海外的“京货”,主要是手工艺品。

1949年后,北京传统工艺美术品发挥了为新中国创汇、支援国家经济建设的作用。新中国成立70多年来,越是在国家经济发展艰难的阶段,越能显示出手工艺品的创汇价值。20世纪五六十年代,景泰蓝、金漆镶嵌、地毯等北京特种工艺成为出口创汇的大宗商品。除特种工艺外,绒制品、绢花、料器、骨雕等也出口创汇,换回的外汇数额巨大。1959年9月19日《人民日报》发表了《中国工艺美术的青春》一文,指出近十年来我国手工艺品通过展览和贸易,到过全世界八十多个国家,被誉为“神话”“诗意”“仙人手”“令人着迷”的艺术,充分显示了包括北京传统工艺品在内的中国工艺美术的社会影响力。20世纪60年代后期,因政治风云变换,各行各业的发展受到了影响。然而,工艺美术所受冲击相对较小,主要因为其维系着当时的国计民生。周总理关怀工艺美术生产,亲自指示有关部门要维护工艺美术行业的正常生产秩序。在当时特殊的历史阶段,传统工艺美术为国家经济建设和社会稳定起到了积极作用,功不可没。

20世纪70年代后期至80年代前期,是北京工艺美术的黄金时代。全行业生产规模扩大,品类增加,艺人们的创作能量进一步释放,作品价值有了提升。当时除参加每年在广州举办的中国进出口商品交易会外,为开拓市场,北京工艺美术品还赴香港展销。1977年,玉雕大师王树森琢制的一对“龙凤福寿”翡翠玉佩在香港以180万人民币售出,工艺美术珍品价格高昂,这在当时并非孤例。

北京传统工艺品出口创汇的持续增长,延续到改革开放后。北京友谊商店、文物商店、工艺美术服务部、白孔雀艺术世界等涉外机构,成为展示北京传统工艺美术的窗口,当时这些商家销售的北京传统工艺品数量可观。值得一提的是,为了对外宣传中国工艺美术,从20世纪50年代到80年代,有关部门多次在海外举办工艺美术展览,旨在扩大其海外市场;还在不同时期出版了用于宣传推广的工艺美术画集,1959年6月为庆祝中华人民共和国成立十周年献礼的大型图集《中国工艺美术》,其中收录的北京工艺美术品占五分之一。1973年出版的《中国工艺美术》画集,有49件(套)北京工艺美术作品,占入选作品的22.07%,集中反映了北京工艺美术行业在特殊的时代背景下所取得的成就及重要地位。1977年北京工艺美术作品亮相比利时,包括玉雕、象牙雕刻、景泰蓝、雕漆、花丝镶嵌、地毯在内的二百多件(套)作品,是同时期在欧洲最具影响的中国艺术品展览,主要目的仍是扩大外销,发展经济。北京传统工艺美术在国家经济建设的关键起步阶段,发挥了重要作用,直至20世纪80年代末,其地位才逐步下降,最终被边缘化。

四、京花京样,光耀华堂

“因器知政”,北京传统工艺美术还攸关政治。尽管从表面上看,北京传统工艺美术主要参与文化与经济建设,但实质上其兴衰也与政治联系紧密。古代宫廷工艺与封建统治的关系自不待言。近现代,北京传统工艺的发展与北京政治地位的变化相关,经济基础决定上层建筑,在满足人们生活需求的同时,北京传统工艺也为政治服务。新中国成立后,各级政府对传统工艺美术关怀备至。尤其在新中国成立之初,工业化成为时代潮流,工艺美术被划入轻工业部管理,在20世纪50年代率先完成了社会主义手工业改造,为落实党和政府的政治方针和发展战略,发挥了积极作用。

作为政治中心,北京具有得天独厚的优势,传统工艺美术更容易得到党和国家领导人的关注。毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等老一辈领导人,曾在不同场合多次关心北京传统工艺美术的发展。党和国家领导人以不同方式对北京传统工艺美术行业的支持,体现了传统手工艺在特定阶段对国家政治与经济建设的特殊作用。

在新中国成立后的不同发展阶段,北京传统工艺品也在外交工作中发挥作用,景泰蓝、象牙雕刻、玉雕、雕漆等特种工艺,以及绢人、绒制品等民间工艺曾先后多次作为国礼,其中北京绒制天坛祈年殿和北京牙雕“嫦娥奔月”,先后被毛泽东主席赠送给苏联政府和时任美国总统尼克松。进入21世纪,在重要的国际会议和外交活动中,北京传统工艺品仍然被作为礼品。如2014年APEC峰会领导人获赠北京景泰蓝“四海升平”赏瓶、银花丝镶嵌“繁花”手包。2015年,景泰蓝和平尊由习近平总书记赠送给联合国总部,庆祝联合国成立70周年。2017年,在“一带一路”国际合作高峰论坛期间,赠与外国元首的“丝路绽放”雕漆赏盘、“和合之美”雕漆捧盒套装、“共襄盛事”景泰蓝赏瓶,以及赠与外国领导人配偶的礼品“梦和天下”花丝镶嵌首饰盒套装、“和合宝鼎”珐琅器、景泰蓝“和韵”捧盒,展示了新时代北京传统工艺品的风采。

自20世纪50年代起,从中央到地方,各级政府特别是党和国家领导人对工艺美术的关怀与指导,无疑有利于北京传统工艺美术的生存与发展,也引起了文化艺术界及其他社会各界对北京传统工艺的关注。时任《人民日报》记者的邓拓采访手工艺人“葡萄常”,写了《访“葡萄常”》一文,于1959年4月22日在《文汇报》发表,产生了广泛的社会影响,甚至引发了毛泽东和李先念先后过问常氏姐妹。郭沫若不仅频繁视察北京传统工艺美术的各个工厂,还为金银花丝摆件“和平堡垒”、大型牙雕“跃进龙舟”等作品题词,为北京珐琅厂题写厂名。文化艺术界的知名人士梁思成、林徽因、徐悲鸿、沈从文等也不同程度地指导北京传统工艺美术的设计制作,由此引发了全社会对传统工艺美术的重视。

北京传统工艺美术服务社会,在重大政治活动中发挥的作用尤为突出。中央和北京市重要活动场所的陈设设计中,具有北京文化特色的传统工艺美术品被作为首选。如1949年10月1日,开国大典天安门城楼上悬挂的八盏大红宫灯就是经周恩来总理亲自审定,由北京的扎灯老艺人设计制作的。1959年,钱美华受邀参加人民大会堂北京厅室内陈设品设计。为庆祝中华人民共和国成立十周年,夏长馨设计制作的白玉《东方巨龙花熏》(图5),曾被陈列在人民大会堂毛主席休息厅内。20世纪80年代,北京地毯一厂为中南海紫光阁编织地毯;1994年庆祝中华人民共和国成立45周年,北京地毯二厂编织的面积为100平米的纯羊毛大红地毯被铺设在天安门城楼主厅。此外,中南海怀仁堂、紫光阁、钓鱼台国宾馆、友谊宾馆等重要涉外礼仪活动场所,大多也装点着北京传统工艺美术品,显示了华堂溢彩的大国气象。

图5 白玉《东方巨龙花熏》 夏长馨等制作

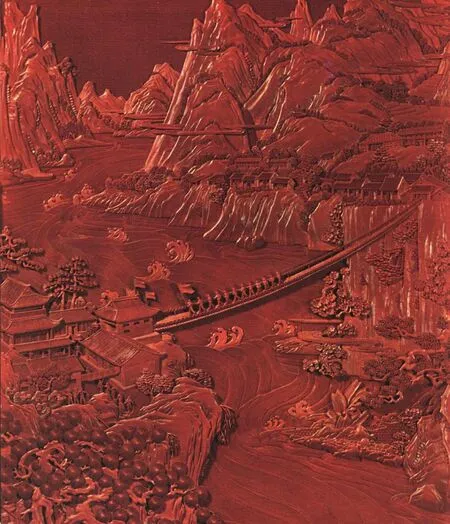

北京传统工艺美术从业者响应政府号召,推出精品力作,表现重大政治主题,以及工农兵、国家领袖、英雄模范等形象,弘扬时代精神。如20世纪50年代的牙雕《北海全景——庆祝宪法诞生》,玉雕毛主席像、《河清有日——毛泽东视察黄河》;中华人民共和国成立十周年的献礼作品:牙雕《乘风破浪》、景泰蓝《鱼水合欢》、和平尊;60年代的挂毯《雷锋》、牙雕《火车从北京开来》、景泰蓝《红书瓶》;70年代的牙雕《成昆铁路》《草原英雄小姐妹》,以及雕漆屏风《大渡河铁索桥》(图6)。这类题材的作品,体现了主流意识形态,反映了不同时期国家的政治主张,颂扬了社会主义建设成就,刻下了鲜明的时代印记。

此外,在特殊情况下,北京传统工艺美术也发挥了重要作用,如1976年1月8日周恩来逝世、1997年2月19日邓小平逝世时,北京绢花厂短期内制作了大量小白花、花圈用于悼念活动,产生了较大影响。上述工作的完成,有力地说明了北京工艺美术行业有较强的应急能力,能够担负起重任。北京工艺美术行业无论处在顺境还是逆境,都能服从大局,勇于担当,为国分忧,为国家和北京市重大政治活动的顺利开展提供了保障。

图6 雕漆屏风《大渡河铁索桥》

20世纪末至21世纪初,随着改革开放的进一步推进,工业化、信息化步伐加快,使传统手工艺在国民经济中的地位逐步下降,尽管其生存和发展面临诸多问题,但在社会生活中仍发挥着不可替代的作用,受到了多方面的关注。2003年起,在物质文化遗产和非物质文化遗产保护工作不断推进的前提下,国家对传统工艺美术的传承与保护的力度不断加大,北京传统工艺美术也进一步得到扶持,各级政府及有关管理部门出台了一系列政策,如2006年文化部推出的《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》、北京市推出的《北京市非物质文化遗产条例》等。北京景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆等工艺先后入选国家非物质文化遗产名录;京绣、花丝镶嵌、金漆镶嵌、地毯、面人、绢花、风筝等制作技艺先后入选北京市非物质文化遗产名录。2012年以来,传统工艺美术的发展迎来了新的转机,掀开了新的历史篇章。习近平总书记指示,北京要明确城市战略定位,坚持和强化首都的全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能。作为北京文化重要组成部分的北京传统工艺美术,将助力北京“四个中心”建设。2017年3月,文化部、工业和信息化部、财政部出台了《中国传统工艺振兴计划》,北京玉雕、景泰蓝、花丝镶嵌、雕漆、京绣、硬木家具、剧装戏具、风筝等制作技艺入选第一批国家传统工艺振兴目录,这使北京传统工艺美术的传承和发展有了良好的空间,让“绝活儿”不绝,“京花儿”不败,京韵久传,涵养人文,进而增强其与当代都市生活的“黏性”,更好地融入时尚消费,引领审美风尚,让“艺术生活化、生活艺术化”的理想更多地照进现实。

五、结语

北京传统工艺美术历经千百年的发展演变,形成了自身特色,成为特殊的北京文化符号,与北京人的思想观念、生活习俗息息相关,与不同历史阶段政治、经济、文化保持着紧密的联系,是重要的文化载体,也是国内地域文化、多民族文化和中外文化交流的媒介,在社会生活的各个方面均发挥了积极作用,使“京作”“京式”“京样”声名远播,成为国内乃至世界传统手工艺的典范。

什么是北京传统工艺美术的“京味儿”?很难加以概括,用北京手艺人的行话来说,就是料好、活细、花整、色正、大气。北京传统工艺美术的“京味儿”还在于其意趣博雅、内蕴深厚,寄寓北京情怀,珍藏北京记忆,诉说北京故事。辉煌已成过去,当下正需回应新时代的希冀。