农民工消费的习惯形成效应及代际差异研究

2020-12-21杨琦尹华北张振环

杨琦 尹华北 张振环

摘 要:改革开放以来,大量农民工涌入城市工作和生活,其消费行为一方面受过去农村生活习惯的影响,另一方面又受到城镇居民消费模式的影响。采用2002—2015年CHIPS、CLDS和CGSS微观调查的混合数据,利用组群方法构建“伪面板”进行系统GMM估计,结果显示:农民工家庭消费存在对即期收入的过度敏感性;由于消费习惯处于从农村居民消费模式向城镇居民消费模式的转型中,农民工家庭消费没有显著的内部习惯形成效应,但存在显著的外部习惯形成效应;相较于老一代农民工,新生代农民工家庭消费受到城镇居民消费模式示范效应的影响更大,表现出更强的外部习惯形成效应。应通过完善社会保障体系、提高农民工收入、提供住房保障和职业培训、引导新生代农民工消费、加快消费信贷市场发展等促进农民工消费习惯的城镇化转型。

关键词:农民工;家庭消费;消费模式;习惯形成;内部习惯;外部习惯;新生代农民工

中图分类号:F323.6;F126.1 文献标识码:A 文章编号:1674-8131(2020)05-0022-10

一、引言

早在20世纪30年代,凯恩斯就注意到了人们的消费倾向和行为受习惯的影响[1]。人们的即期消费会受到自身前期消费的影响,即消费的“棘轮”效应(又称为消费的内部习惯),还会受到外部环境尤其是周围人的消费的影响,即消费的“示范”效应(又称为消费的外部习惯)。20世纪80年代以来,习惯形成与消费行为的关系越来越受到研究者重视。国外对习惯形成理论的集中研究始于20世纪90年代,但是对居民消费行为是否存在习惯形成效应的看法并不一致。基于总量数据(aggregate data)的研究对居民消费是否存在习惯形成效应未达成一致,主要原因在于研究者们使用了不同的模型和数据以及推导出的一阶条件存在差异性等(Dynan,2000)[2];此外,对总量数据的研究存在一个缺陷,即习惯形成效应可能会被不可观测的异质性夸大而影响估计结果的準确性(Heien et al,1991)[3]。随着获取微观数据的渠道越来越广泛,学者们开始利用家庭层面的数据来检验消费习惯形成理论。如Naik 和Moore(1996)、Dynan(2000)、Koichiro(2011)都分别利用不同国家的微观数据进行了实证分析,但结论也不一致[4][2][5]。另外,消费习惯形成理论还支持Hall(1978)提出的“随机游走假设”[6],该假设认为未来收入的不确定性对消费没有影响,本期消费只与前期消费相关,但相关实证研究却大多否定了该假设。

国内的实证研究大多支持中国居民消费存在习惯形成效应。在基于总量数据的研究方面,艾春荣等(2008)分析发现,习惯偏好下的居民消费存在过度敏感性问题,农村居民在非耐用消费上存在习惯形成效应,但城镇居民则没有[7];杭斌(2011;2013)认为城镇居民消费存在显著的内部和外部习惯形成特征[8-9];崔海燕等(2011)的研究表明,农村居民的消费存在显著的内部习惯形成特征,城镇居民消费对农村居民消费具有示范作用[10];王小华等(2016)的研究结果显示,农村居民消费受到习惯形成效应的影响,并对家庭经营性收入、工资性收入和财产性收入的变动存在过度敏感性[11]。在基于微观数据的研究方面 相比总量数据,微观数据有其明显的优点:总量数据在很大程度上综合掉了不同群体之间消费行为的差异以及个体收入或个体消费的波动,会在一定程度上影响估计结果的可靠性(齐福全 等,2007;杭斌 等,2009)[12-13];而微观数据则可保留个体信息,能够控制异质性等因素的影响。 ,贾男等(2011)和翟天昶等(2017)利用CHNS和农村固定观察点家庭调查等微观数据的实证结果显示,农村居民家庭的食品消费有显著的习惯形成效应[14-15]。黄娅娜等(2014)的研究扩展了微观数据的使用范围,其利用城镇居民收入支出调查数据(UHIES),采用组群构造方法,将不同年份的截面数据转化为多年份的“伪面板”(合成面板),进而通过某个组群所有样本的均值来刻画拥有某种特征的一类人群的行为特征[16]。该方法的好处是扩宽了截面数据的使用范围,也能提供家庭层面的更多信息,还可利用GMM方法处理滞后项引起的内生性等问题,从而提高估计结果的一致性和有效性。

改革开放以来,二元经济结构下的农业剩余劳动力转移产生了大量的农民工人口,大部分农民工像“候鸟”一样奔波于农村与城市之间,他们的消费一方面受到农村消费习惯和方式的影响,另一方面又不可避免地受到城市消费方式的影响。不少文献研究了城镇和农村居民的习惯形成效应,但是专门针对农民工这一特殊群体消费的习惯形成效应的研究尚未看到,一个重要原因就是相关数据难以获得,因为消费的习惯形成中包含消费的动态因子,而国内对流动人口的微观调查数据多为截面数据,或是跟踪数据的时间过短,很难使用动态模型进行分析。对此,本文尝试采用组群(Cohort)方法,利用2002—2015年的中国居民收入调查(CHIPS)、中国劳动力动态调查(CDLS)和中国综合社会调查(CGSS)等微观调查数据构造“伪面板”(Pseudo Panel),进而实证检验农民工消费是否存在显著的内部和外部习惯形成效应(即自身前期消费模式和城镇居民消费模式对其消费行为的影响),并基于新生代农民工与老一代农民工的异质性进一步考察其代际差异。

二、农民工的习惯形成:一个分析框架

按照新制度学派的理论,习惯被定义为“所有在正式规则无定义的场合起着规范人们行为的作用的惯例或作为‘标准的行为”(汪丁丁,1995)[17],是非正式制度的一种,它用于规范人们在某种经常出现的景况下的行为,是自发实施的,是人们经验积累所演化而成。当这种行为被越来越多的人采用并超过一定人数的临界点时,该行为会被作为传统而长久保存下去。进化博弈论认为,习惯可以被参与者自我实施,每个参与者都是随机进行重复博弈,在博弈过程中,参与者会不断调整自己的行为,当所有参与者的处境都得到改善,实现“帕累托优化”,将会达到某种均衡。

习惯是如何发生改变的?在现有的习惯形成下,由于自身禀赋和环境条件的变换,人们可能无法获得潜在收益;如果改变现有习惯形成,人们能够获得在原有习惯形成下得不到的收益,则习惯就会随之演变。也就是说,当外部环境、价格、收入预期、观念等因素发生变化时,如果习惯改变能打破原有均衡,经过参与者重复博弈进入另一个均衡,而后面这个均衡所能达到的效用水平比前一个高,则会产生习惯变迁。当然,转换和替代原有习惯需要时间,因而习惯变迁是一个缓慢而连续的过程。

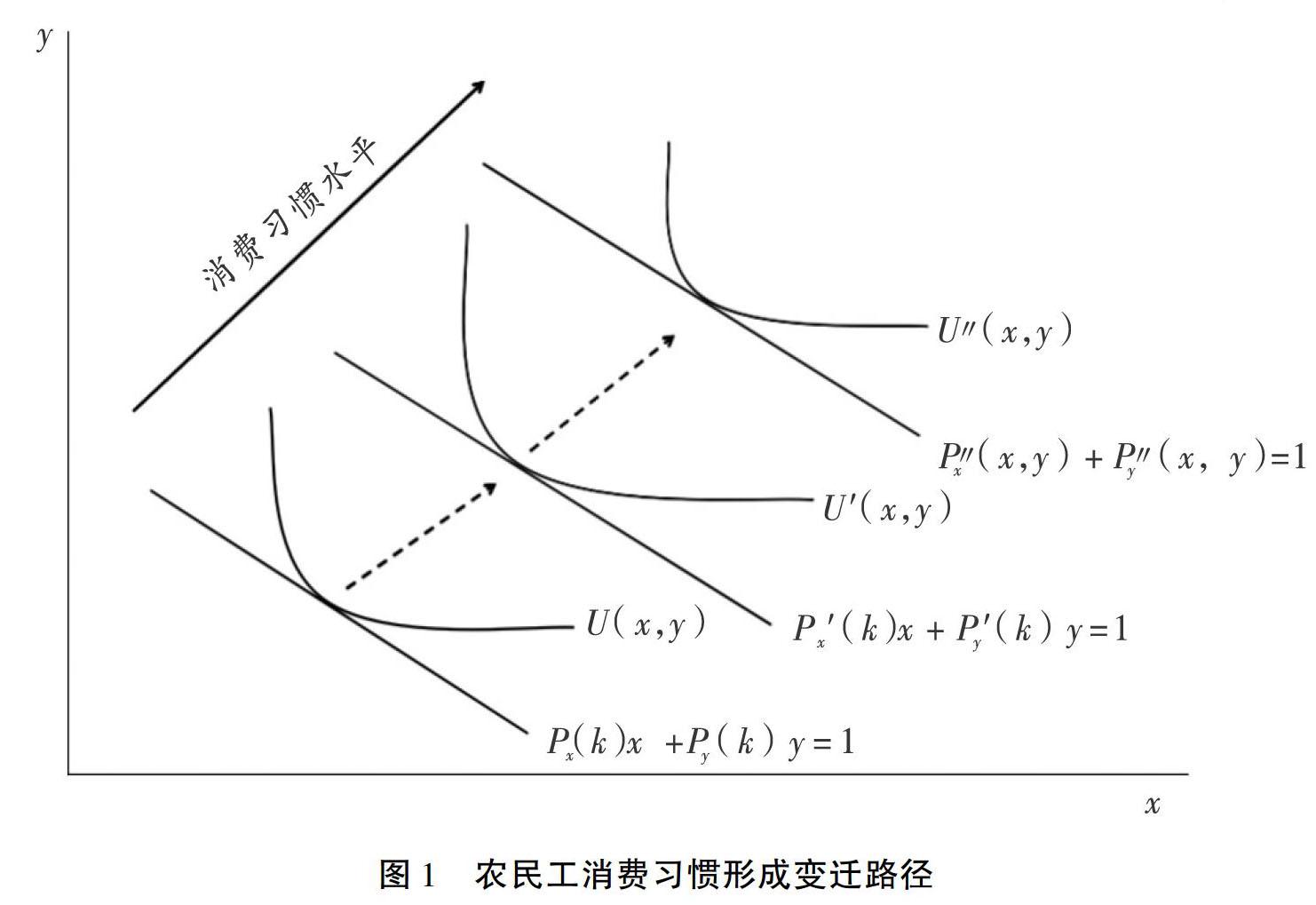

为了说明农民工习惯形成的演变路径,进一步考察约束条件下的个人消费效用函数。效用的一部分来源于对商品和服务消费的满足,另一部分来源于对精神需要的满足:

(1)式中,U(x,y)为个人消费效用函数,x为个人获得商品和服务的数量,y为个人的精神需要(如体面的职业、社会地位、追求声誉等)。在约束条件下,个人的资源禀赋为1,为简便起见,用个人能支配的时间来表示;Px(k)为个人将其资源禀赋(时间)用于生产供消费的商品或服务的单位生产成本,Py(k)为个人将其时间用于满足精神需要时的单位生产成本,k为个人的人力资本和社会资本(即个人资本)。同样也可以建立相类似的方程:

三个方程的区别在于:(1)式表示在农村较低的消费效用函数及约束,(2)式表示中间水平的消费效用函数及约束,(3)式表示在城市较高的消费效用函数及约束。由于受收入、消费观念、消费环境等因素影响,城乡消费水平是有差距的。最低效用均衡位置代表农民工在农村生活时较低的消费习惯水平,中间效用均衡位置代表农民工处于农村—城市之间的消费习惯水平,最高效用均衡位置代表城市的消费习惯水平。从低到高的均衡表示消费习惯水平逐渐提高,见图1。

大多数农民工是典型的候鸟型居民,游走于城市和农村之间,一方面受到根深蒂固的农村勤俭、节约、保守的传统消费习惯影响,另一方面由于在城市工作生活而对城市消费习惯耳濡目染,消费行为受到两种不同消费习惯的影响,所以既要参照家乡成员或打工群体的消费方式,同时又要参照城市居民的消费方式,最终其消费行为呈现出二元性(于丽敏,2010)[18]。尚未外出打工,在农村生活时,农民工无论商品消费还是精神消费都处于较低需求水平,这时消费习惯水平处在最低位置;进入城市打工后,由于城市生活水平的硬约束,商品和服务消费需求提升,同时对精神需要也在不断提高(比如想要更好的职业、取得市民身份等)。尤其是新生代农民工,商品和服务消费支出更高(王美艳,2017)[19],甚至欲通过畸形的炫耀性消费行为获得新的社会认同,借此融入城市社会生活(金晓彤 等,2017)[20],所以农民工的效用均衡位置上升,可能将消费习惯水平推到效用均衡的中间或最高位置。因此,农民工消费的习惯形成出现三种可能:一是仍为农村居民的消费习惯水平;二是达到城镇居民的消费习惯水平;三是受到农村和城市消费模式的双重影响,习惯形成尚未定型,即习惯形成水平处于效用均衡的中间位置。从代际差异看,新生代农民工由于年齡较轻,思想更活跃,其习惯形成受城市消费方式的影响可能比老一代农民工更大。究竟农民工消费的习惯形成会呈现何种形式,有待实证分析予以检验。

三、实证方法与样本数据

1.组群分析及伪面板的构造

一般而言,得到高质量的微观面板数据非常困难。一些研究中利用横截面数据构造面板数据的方法被称为组群分析方法,Browning等(1985)最早采用该方法[21]。通过组群方法构建的面板数据是伪面板数据(pseudo panel data),尽管它并非真正的面板数据,但并不意味着其估计值不可靠。Deaton(1985)指出,组群方法的优点在于不存在样本损失问题和能够减少测量误差[22]。Moffitt(1993)、 Collado(1997)和Mckenzie(2001)的研究结果表明,每个群体中样本数量足够时,通过组群方法构造的动态伪面板数据的GMM估计量不存在偏倚[23-25]。

通常根据观测样本不会随时间变化的固定特征(如出生年份和性别)对组群进行定义。在以家庭为单元进行研究时,一般采用户主的出生年份来定义组群,本文也按户主或主事者 这里的主事者是指在家庭消费中具有决策权的人。 的出生年份定义组群。定义好组群后,求出组群内所有观测值的均值:

如果一个组群内样本量不足,可能会导致估计值的非有效性和非一致性。但据黄娅娜(2014)的研究,当组群中样本量分别为10、50和100时,回归结果的差异并不大[16]。在本文中,考虑到样本数量并不宽裕,将1年设置为一个带宽,每个带宽中样本量大于或等于10个。本文样本中,年龄最大的家庭户主出生在1948年(2002年时年龄为54岁),年龄最小的家庭户主出生在2000年(2015年时的年龄为15岁)。据此,本文的伪面板数据构造如下:选取出生于1948—1993年之间的农民工家庭的户主或主事者,以1年时间跨度为带宽,共得到46个组群,然后构造出伪面板数据。同时,区分了老一代农民工与新生代农民工的组群(分别为32和14个组群)。组群内样本的统计性描述见表1。

2.模型选择、变量定义与估计方法

本文借鉴Naik和Moore(1996)提出的包含习惯偏好的消费模型[3],采用杭斌(2009)用持久收入来代替预期财富的方法[26],加入其他反映农民工家庭的人口学特征变量(如家庭人口规模、户主年龄等),并将部分变量对数化,得到包含内外部习惯形成的消费模型:

其中,i、t分别表示个体与年份,cit、cit-1分别为农民工家庭即期和滞后一期的年消费支出,yit为农民工家庭的年收入,ceit为城镇居民家庭年消费支出,Xit为控制变量,eit为残差项。βi0、βi1、βi2、βi3、βi表示系数,如果βi2>0且显著则存在内部习惯形成效应(即受自身前期消费的影响显著),如果βi3>0且显著则存在外部习惯形成效应(即受城镇居民消费的影响显著)。

农民工和城镇居民家庭年消费支出 这里的消费支出是指消费性支出,即样本用于本家庭日常生活中以满足自身和家庭成员需要为目的的经常性、多次性消费支出,不包括资本投资类支出、以保值、增值为目的的支出以及居民最终消费中由政府支出的部分(包括政府在卫生保健、教育等方面的支出)等。 采用国家统计局颁布的《居民消费支出分类》(2013版)分类方法,将消费分为食品烟酒、衣着、住房维保及管理、生活用品及服务、交通和通信、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务8类。为消除价格变动因素,家庭年消费支出和家庭年可支配收入用家庭所在省份的城市消费价格指数进行平减(以2002年为基年)。控制变量为反映农民工家庭人口学特征的变量。

在动态面板估计中,通常会出现个体效应或内生性问题,可以用Arellano 和Bond(1991)提出的一阶差分GMM来处理[27]。但差分GMM存在一些弱點,如导致某些变量信息的遗失和弱工具变量问题等,在小样本下使用差分GMM进行估计的效果不佳。为此Arellano和 Bover(1995)提出了系统GMM方法[28],该方法将一阶差分方程和水平方程综合在一起,所利用的信息要比差分GMM多。Blundell和 Bond(1998)通过Monte Carlo模拟发现,在有限样本下,系统GMM比差分GMM估计的偏差更小,效率也有所改进[29]。Monte Carlo模拟还表明两步GMM估计的权重矩阵依赖于估计参数,会导致两步估计量并不可靠,虽然两步估计的渐进标准误相比一步估计较小,而且t统计量也较大,综合来看一步估计较为准确,因此在实践中更倾向于使用一步GMM估计。本文也采用一步GMM进行估计,在具体的估计过程中,将农民工家庭年消费支出滞后一期和农民工家庭年收入作为内生变量,其他变量以及年度虚拟变量作为外生变量。

3.数据来源和处理

本文实证分析采用源于3个微观调查数据的混合截面数据,包括2002年、2007年、2008年、2009年、2011年、2013年、2014年和2015年共8年的截面数据。其中2002年、2007年和2008年的数据来自CHIPS,2013年的数据为CHIPS和CLDS的混合数据,2011年和2015年的数据来自CLDS,2009年和2014年的数据来自CGSS。删除缺失和无记录及某些关键信息漏缺的样本,最后得到有效样本共16 648个,其中2002年、2007年、2008年、2009年、2011年、2013年、2014年、2015年的有效样本数量分别为1 871个、4 942个、5 171个、1 507个、564个、1 396个、418个和779个。样本来自十几个省份的不同城市,有着广泛的代表性。

本文筛选农民工样本的标准为:具有农村户口,已经离开户口所在地半年以上且在城市工作的农村流动人口。通常在研究消费问题时很难将一个家庭中个人的消费支出完全从整个家庭中剥离出来,因此将农民工家庭的消费支出作为研究对象。需要说明的是并不是具有血缘关系的成员才构成一个家庭,共同居住、经济共用的家庭(无论有无血缘关系)都可视作农民工家庭。相关变量的统计性描述见表2。

四、实证结果及分析

1.农民工总体样本回归结果

本文分别采用差分GMM和系统GMM进行动态面板模型估计,并同时列出一步估计和两步估计的结果(见表3)。Sargan检验结果表明残差项不存在序列相关,对t值的比较表明系统 GMM 估计效果优于差分GMM估计,联合显著性Wald 检验结果表明模型在总体上是非常显著的。

在表3中,系统 GMM 的一步估计结果显示:(1)农民工家庭年收入的系数显著为正,说明农民工家庭消费受其家庭收入变化的影响,“随机游走假说”不成立,农民工家庭消费存在对即期收入的过度敏感性。由于农民工收入较低,即期消费主要取决于即期收入。另外,农民工受到流动性约束,消费主要靠自己的收入,难以通过借贷进行消费,只能通过储蓄实现消费效用的最大化。(2)农民工家庭年消费滞后一期的系数为正但不显著,说明内部习惯形成对农民工家庭消费没有显著影响,即农民工家庭当前消费不受过去消费的影响。其原因可能在于:农民工消费具有二元性,农民工游走在城市与农村之间,一方面在城市生活就不得不按照城市的消费方式进行消费,但另一方面农民工又深受过去在农村消费习惯的影响,舍不得消费,尽量节俭、量入为出,两者的矛盾体现在农民工身上。所以农民工很难像城镇居民那样消费,同样也回不到农村居民的消费方式上去,在两种消费方式或消费习惯中摇摆不定。因此,对农民工消费来讲,可能有时城市消费方式占上风,而另一些时候农村消费方式占上风,从较长时间看,两种效应的综合结果可能就像波峰和波谷叠加在一起,不能产生显著的内部习惯形成效应。(3)城镇居民家庭年消费滞后一期的系数显著为正,表明城镇居民消费方式对农民工家庭消费具有示范作用,产生了显著的外部习惯形成效应。

2.两代农民工样本回归结果

学术界将农民工分为老一代农民工与新生代农民工,新生代农民工通常是指出生在1980年及以后的农民工(王春光,2001)[30]。新生代农民工与老一代农民工相比有诸多不同,如追求更高生活质量、对城市更加认同、生活方式更接近城市居民等(杨琦 等,2011)[31],新生代农民工人均消费更高(王美艳,2017)[19],为了能融入城市更愿意进行发展型消费(金晓彤 等,2017b)[32]。那么,新生代农民工的消费方式是与老一代农民工更为接近,还是与城镇居民更为接近?为了比较两代农民工的内外部习惯形成,本文分别对其进行了一步系统GMM估计(见表4)。

表4显示模型通过了各项检验,估计结果表明:(1)相比于老一代农民工家庭,新生代农民工家庭的消费受收入影响更大。原因在于新生代农民工由于就业时间较短,积蓄不及老一代农民工多,家庭生活支出主要靠即期收入,表现出更强的消费敏感性。(2)两代农民工消费的内部习惯形成效应均不显著。(3)两代农民工都受到城镇居民消费方式的影响,存在显著的外部习惯形成效应,且新生代农民工消费的外部习惯形成效应更大。新生代农民工年纪更轻,思想更开放,接受新鲜事物的能力更强,在城市工作和学习所受到的城市消费方式的影响也就越大。此外,户主年龄及年龄平方对老一代农民工家庭消费有显著影响,大致呈现“骆峰”形,说明老一代农民工在年轻时消费更多,而在年纪较大时由于预期收入下降而缩减消费;而新生代农民工正处在年富力强阶段,对未来收入较乐观,年龄因素对其消费的影响并不显著。

五、结论及启示

农民工游走于城市和农村之间,其消费行为具有一定特殊性。本文采用2002—2015年的CHIPS、CLDS和CGSS混合微观调查数据,利用组群方法构建“伪面板”,首次对农民工消费的内部和外部习惯形成效应及其代际差异进行实证检验,结果显示:农民工家庭即期消费主要取决于即期收入,并存在过度敏感性;由于农民工在城市无法延续农村的消费模式,而城市消费模式又力所未逮,其消费习惯尚未定型(摇摆于农村消费与城市消费之间),并表现为内部习惯形成效应不显著而外部习惯形成效应显著;相比于老一代农民工,新生代农民工家庭消费受到城镇居民消费模式示范效应的影响更大,表现出更强的外部习惯形成效应。

农民工市民化是经济社会发展的必然趋势,如果农民工的消费方式和消费水平能接近城镇居民,将有助于拉動内需和经济转型。农民工特别是新生代农民工的消费潜力巨大,如果其消费潜力完全释放,将有力促进中国经济社会的高质量发展。本文研究表明,当前农民工的消费习惯正处于从农村居民消费模式向城镇居民消费模式的转型中,虽然这种转型在不断推进,且新生代农民工的转型更为显著,但也不能忽视转型中存在的现实障碍。因此,应采取有力的政策和措施促进农民工消费习惯的城镇化转型。基于本文的研究结论,提出以下建议:

一是不断完善覆盖全民的社会保障制度和体系。社会保障具有“社会稳定器”的功能,一方面可减少不确定性以缓解农民工的谨慎消费心理,另一方面可提高农民工的边际消费倾向以释放消费潜能。要加大财政投入力度,建立健全城乡统筹的社会保障体系,让农民工在异地也能得到必要的社会保障;同时,要大力促进商业保险发展,鼓励有条件、有意愿的农民工参加商业保险。

二是切实提高农民工收入。农民工平均年收入与城镇居民相比有较明显的差距,低收入会抑制其消费需求并阻碍其消费习惯的转型。要在切实保障农民工的合法权益的同时,加大对吸纳大量农民工劳动力的中小企业的扶持力度,并有效激励农民工自主创业。

三是大力推进城市公共租赁住房建设。城市房价对于大多数农民工而言是难以负担的,居无定所使农民工对城市缺乏归宿感,难以融入城市。要在公共租赁住房上下功夫,让农民工能在城市安定下来,才能实现其消费习惯的真正转变。政府要加大对公共租赁住房等保障性住房的投入力度和政策支持,并优先保障农民工得到保障性住房。

四是持续加强对年轻农民工的职业教育培训。农民工自身素质和知识水平的提高可以增强其在劳动力市场的议价能力,提高其收入水平。要完善农民工职业技能培训制度,加大财政资金支持力度;要建立农民工终身培训体系,对农民工进行有针对性的技能培训,培训内容应以市场需求为导向。

五是针对性地引导新生代农民工消费。新生代农民工消费行为受城镇居民影响较大,应引导其正确消费、合理消费。要结合新生代农民工的消费特点寻找新兴的消费热点,优化消费环境,消除消费歧视,完善售后服务,让新生代农民工安心消费。

六是积极促进消费信贷市场健康发展。农民工尤其新生代农民工消费具有较强的即期收入过度敏感性,消费信贷市场发展滞后,农民工无法通过借贷进行消费是其主要原因之一。应加快发展消费信贷市场,有效缓解流动性约束对农民工消费的影响;要逐步建立和完善包括农民工在内的个人征信体系,并针对性地开发适合农民工的消费信贷品种,促进农民工消费习惯转型。

参考文献:[1] 凯恩斯.就业、利息和货币通论[M].北京:商务印书馆,1999:58-117.

[2] DYNAN K. Habit formation in consumer preferences:Evidence from panel data[J]. American Economic review,2000,90(3):391-406.

[3] HEIEN D,DURHAM C. A test of the habit formation hypothesis using household data[J]. Review of Economics and Statistics,1991,73(2):189-199.

[4] NAIK N Y,MOORE M J. Habit formation and intertemporal substitution in individual food consumption[J]. The Review of Economics and Statistics,1996,78(2):321-329.

[5] KOICHIRO I. Food consumption expenditure and habit formation:Evidence from Japanese household panel data[R]. ESRI Discussion Paper Series No264,2011;1-18.

[6] HALL R. Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis:Theory and evidence[J]. Journal of Political Economy,1978,86(6):971-987.

[7] 艾春荣,汪伟.习惯偏好下的中国居民消费的过度敏感性——基于1995—2005年省际动态而板数据的分析[J].数量经济技术经济研究,2008(11):98-114.

[8] 杭斌.理性习惯偏好与居民消费行为[J].统计研究,2011(3):23-29.

[9] 杭斌,闫新华.经济快速增长时期的居民消费行为——基于习惯形成的实证分析[J].经济学(季刊),2013(4):1191-1208.

[10]崔海燕,范紀珍.内部和外部习惯形成与中国农村居民消费行为——基于省级动态面板数据的实证分析[J].中国农村经济,2011(7):54-62.

[11]王小华,温涛,朱炯.习惯形成、收入结构失衡与农村居民消费行为演化研究[J].经济学动态,2016(10):39-49.

[12]齐福全,王志伟.北京市农村居民消费习惯实证分析[J].中国农村经济,2007(7):53-59.

[13]杭斌,郭香俊.基于习惯形成的预防性储蓄——中国城镇居民消费行为的实证分析[J].统计研究,2009(3):38-43.

[14]贾男,张亮亮,甘犁.不确定性下农村家庭食品消费的“习惯形成”检验[J].经济学(季刊),2011(1):327-348.

[15]翟天昶,胡冰川.农村居民食品消费习惯形成效应的演进研究[J].中国农村经济,2017(8):61-74.

[16]黄娅娜,宗庆庆.中国城镇居民的消费习惯形成效应[J].经济研究,2014(S1):17-28.

[17]汪丁丁.经济发展与制度创新[M].上海:上海人民出版社,1995:5.

[18]于丽敏.农民工消费行为影响因素研究:以东莞为例[D].长沙:中南大学,2010.

[19]王美艳.新生代农民工的消费水平与消费结构:与上一代农民工的比较[J].劳动经济研究,2017(6):107-126.

[20]金晓彤,周爽,赵太阳.新生代农民工的身份二元性及其返乡消费高可见性符号特征——基于城市异地务工青年的对比研究[J].人口与经济,2017(5):116-126.

[21]BROWNING M,DEATON A,IRISH M. A profitable approach to labor supply and commodity demands over the life-cycle[J]. Econometrica,1985,53(3):503-543.

[22]DEATON A. Panel data from time series of cross-sections[J]. Journal of Econometrics,1985,30(1-2):109-126.

[23]MOFFITT R. Identification and estimation of dynamic models with a time series of repeated cross-section[J]. Journal of Econometrics,1993,59(1-2):99-123.

[24]COLLADO M D. Estimating dynamic models from time series of independent cross-sections[J]. Journal of Econometric,1997,82(1):37-62.

[25]MCKENZIE D J. Estimation of AR(1) models with unequally spaced pseudo-panels[J]. Econometric Journal,2001, 4(1):89-108.

[26]杭斌.习惯形成下的农户缓冲储备行为[J].经济研究,2009(1):96-105.

[27]ARELLANO M,BOND S. Some tests of specification for panel data:Monte Carlo evidence and an application to employment equation[J]. Review of Economic Studies,1991,58(2):277-297.

[28]ARELLANO M,BOVER O. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J]. Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[29]BLUNDELL R,BOND S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data model[J]. Journal of Econometrics,1998,87(1):115-143.

[30]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[31]杨琦,李玲玲.新生代农民工的劳动供给与经济增长方式的转变[J].中国人口科学,2011(1):45-53.

[32]金晓彤,周爽.新生代农民工的发展型文化消费意义何在——基于市民化意愿对职业声望的影响研究[J].社会科学战线,2017(4):189-196.

〖BT(2+3〗Habit Formation Effect and Intergeneration Difference of Consumption

Behavior of Migrant Workers: Cohort Analysis Based on

Micro-survey Data of CHIPS, CLDS and CGSS

YANG Qi1, YIN Hua-bei2, ZHANG Zhen-huan3

(1a.Research Center for Economy of Upper Reaches of the Yangtze River; 1b. School of Finance, Chongqing Technology and Business University, Chongqing, 400067, China; 2 .School of Business,Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 3. Agricultural and Rural Economic Research Center, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, Shandong, China)

Abstract: Since the reform and opening up, a large number of migrant workers have poured into cities to work and live. In the one hand, their consumption is influenced by past rural living habits, in the other hand, they are influenced by urban residents. Based on the microscopic survey data of CHIPS, CLDS and CGSS from 2002 to 2015, this paper constructs a pseudo panel by using the cohort method, and makes a systematic GMM estimation on the internal and external habit formation of migrant workers' household consumption. The results show that there is excessive sensitivity to immediate income in the family consumption of migrant workers; because their consuming habit stays at the transition from rural residents mode to urban residents mode, there is no internal habit formation effect in the family consumption of two generations of migrant workers, but there is an obvious external habit formation effect; comparing with old generation migrant workers, the family consumption of the new generation of migrant workers is more affected by the urban consumption mode and expresses stronger external habit formation effect. China should raise the income of migrant workers by perfecting social security system, provide housing guaranteeing and vocational training, guide the consumption of new generation migrant workers and accelerate the development of consumption credit market and so on to boost the urbanization transition of consumption habit of migrant workers.

Key words: migrant workers; family consumption; consumption mode; habit formation; internal habit; external habit; new generation migrant workers

CLC number:F323.6;F126.1 Document code: A Article ID: 1674-8131(2020)05-0022-10

(編辑:段文娟)