南方钟式铙初探

2020-12-21张华曾美英

张华 曾美英

摘要:钟式铙是商铙与周代甬钟两种乐钟体系在发展过程中相互借鉴、相互影响而出现的一种过渡型或衍生型乐器。就传播地域而言,主要流传于湘中、湘南、赣西、赣南、浙江、福建、广东等长江以南的中下游地区及岭南的北江地区,是商周时期该地区的越族人习惯使用的礼乐器。具体到岭南地区,目前资料表明仅限于粤北。当中原地区人们沿着商代小编铙的编列规范逐步发展出编甬钟、编镈甚至编钮钟之时,南方的商铙一直保持着原有特铙的设置与执奏规范,但形制上又受到甬钟的影响。青铜乐器的合瓦形腔体为一钟双音提供了产生的条件或基础;无意识的一钟双音的音响效果,和多样而难以预设的音程关系的漫长历程,为有意识规范一钟双音的音程关系提供了潜在的欲望与动力;设置音梁、内腔各部位凿槽、锉磨等调音技术的逐步掌握为一钟双音的实现提供了理论指导与实践保障。这种乐钟音列探索的过渡性发展在钟式铙上同样能反映出来。

关键词:南方 钟式铙 钟乐

钟式铙不是流传于中原的古代青铜乐器,所以,中原地区现已出土的青铜乐器中见不到它的身影,它主要流传于湘中、湘南、赣西、赣南、浙江、福建、广东等长江以南的中下游地区及岭南的北江地区,是商周时期该地区的越族人习惯使用的礼乐器。当中原地区人们沿着商代小编铙的编列规范逐步发展出编甬钟、编镈甚至编钮钟之时,南方的商铙一直保持着原有特铙的设置与执奏规范,但形制上又受到甬钟的影响。青铜乐器的合瓦形腔体为一钟双音提供了产生的条件或基础;无意识的一钟双音的音响效果,和多样而难以预设的音程关系的漫长历程,为有意识规范一钟双音的音程关系提供了潜在的欲望与动力;设置音梁、内腔各部位凿槽、锉磨等调音技术的逐步掌握,为一钟双音的实现,提供了理论指导与实践保障。这种乐钟音列探索的过渡性发展,在钟式铙上同样能反映出来。

一、从粤北钟式铙的形制特征说起

钟式铙在岭南境内现仅发现两件,且均在粤北,即曲江钟式铙与佛冈钟式铙。

曲江钟式铙[1] 是1974年在曲江县城马坝马鞍山出土的,断代为东周时期,现藏于曲江博物馆(060)。该铙除一铣角锈蚀外,余部保存完好。合瓦形铙体,通体淡青,铙体厚实。平舞,舞面置一圆锥形甬,甬中空,顶端未封衡,下端与舞底、内腔相通,甬上段有斡无旋。舞面沿舞修合线对称饰铸两对反向刀形纹。斡上亦饰刀形纹。直铣,铣角外侈,于弧稍内敛。枚、篆、钲三区占铙腔表面四分之三,而正、侧鼓部所占面积不足四分之一。

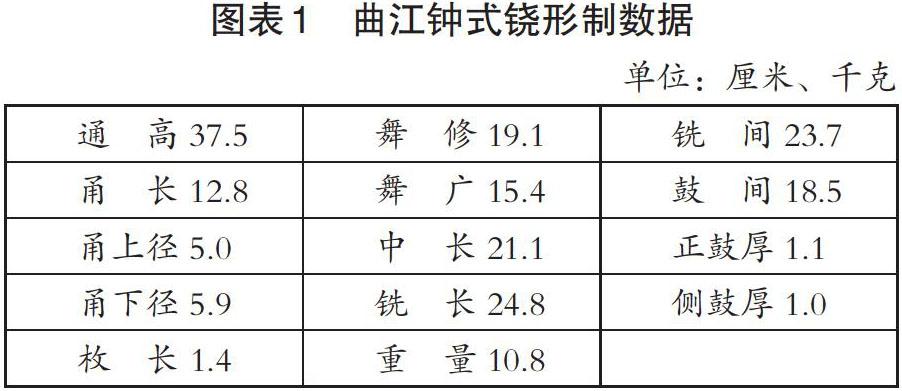

铙面以阴线分隔枚、篆、钲三区,枚分两面,每面两区,每区3列,每列3枚,共36枚。各行枚区间均饰一条素带。篆带阴刻云雷纹,正鼓部饰对称蟠螭纹。形制数据参见图表1。

佛冈钟式铙[2] 是1983年从佛冈大庙峡勒岡一村出土的,断代为东周时期,现藏于佛冈博物馆(A1)。该铙甬上端近舞面处已完全断脱,且旋以上近一半段残断。通体淡青,体形硕大,厚实。铙腔体为合瓦形。平舞,舞面置一圆锥形甬,甬粗。甬中空,顶端未封衡,下端与舞底、内腔相通,甬下端有旋无斡。舞面及旋上均饰阳线云雷纹。直铣,铣角外侈,于弧稍内敛。枚、篆、钲三区占钟腔表面四分之三,而正、侧鼓部所占面积不足四分之一。钟面以阴线分隔枚、篆、钲三区,枚分两面,每面两区,每区3列,每列3枚,共36枚。枚与枚之间均饰反向对称的镰刀纹。篆带阴刻云雷纹。钲部素面,中间凸起一0.5厘米高的鼻状乳钉。正鼓部饰对称蟠螭纹,侧鼓部素面。形制数据参见图表2。

二、钟式铙的分布区域

这类钟式铙的形制、纹饰风格与中原地区任何有枚钟有别。同类器物曾出土于浙江长兴(1975年)、浙江知城长兴中学(1969年)、湖南湘乡县金石黄马塞(1975年)、福建建瓯黄科山西坡(1978年)等地,均为南方地区。其纹饰结构的特点也与土墩墓出土青铜器的纹饰相同,以云雷纹、刀纹为主,应属东周时期越人遗物。下面将湖南、江西、广东粤北等南方地区出土的钟式铙资料作一简单汇集。南方出土特铙见图表3。

高至喜先生在谈到湖南株洲伞铺铙时这样认为:铙上原有的兽面纹已完全消失,连云纹铙上的那种兽面的两只眼睛也没有了,故其年代要比商代晚期后段的云纹铙稍晚。但器身仍较扁阔,鼓部仍保存有商代晚期大铙鼓部的虎纹,故仍具有较早的风格,其年代距商代甚近,应在商末周初为宜。铙上乳钉的出现,可能有两个来源:乳钉的形状,应是对象纹大铙之一钲周的乳钉和齿纹铙兽面上的乳钉的继承;乳钉的数量与分布,则可能是受云纹铙云纹尾部上翘的影响。这种云纹尾部上翘的铙在江西新干大洋洲商代晚期大墓中已有发现。[3] 这里探讨了铜铙腔面枚区的来源与衍变过程,是很有说服力的证据。我们还可以借助湖南南部地区5件钟式铙的形制特点来见证这种衍变过程。

株洲伞铺铙下有圆筒甬,粗短,甬中空,并与内腔相通;甬上有突起的带状旋;腔体扁阔,腔面饰36乳钉枚,每面18个,分作两组,每组3排,每排3个,枚形呈乳头状;耒阳夏家山铙有旋无斡,腔面饰铸了尖锥状枚,这种枚形是由乳钉演变为平头柱状枚的一种中间形态,为双叠圆台枚的出现做好了准备,时间在西周早期前段;长沙板桥铙的枚虽短,但已呈平头柱状,上有漩涡纹,甬部旋上还饰有刀形纹;醴陵有枚铙篆间已初步形成,饰粗线云纹,且枚旁尚有云纹的一划。设置36个短枚。正鼓也有粗云纹。钲周和钲间两侧有圆点纹框边,钲间两侧圆点纹之间的距离加宽,为钲间的形成又前进了一步,旋部有刀形纹;资兴兰市铙仍然甬空通腔,甬上依然有旋无斡,饰铸二叠圆台枚36个,鼓部内侧加厚,篆间等处饰云雷纹,钲间已经形成,是铙中最晚出现的型式。[4]

三、钟式铙对南方钟乐发展的意义

在清晰了周代南方特铙形制上的衍变后,另一个问题也随之而来,那就是南方铜铙为什么打破原有的设置规范而要特意新增枚区,其目的是什么呢?

由于这类钟式铙有甬、旋而无斡,加上体大而笨重,其使用方法可能是于口朝上植奏,即将铙甬套在座架的木桩上,即使铙体固定,又較少影响其振动发音。这是以往的认识,有了这一基础,我们可以做进一步的思考。

第一,从甬部看,下有圆筒甬,粗短,甬中空,并与内腔相通。由于口朝上植奏,甬被植入支架孔内,受力强,磨损就大。所以,经常可见甬端残破的现象。之所以甬部由无旋发展成有旋,并将有刀纹的带状旋统一饰铸于甬部的上端,这绝非纯粹为了装饰。当甬部往下植入铙架时甬上端的带状旋会起到阻碍作用,使舞面与铙架隔开,以便敲击铙鼓部时腔体能不受干扰地自由振动。由甬上无旋到甬上有旋,是南方铜铙音乐性能认识上的明显进步。在今天看来,甬部有旋无斡,已经成为我们区分钟式铙与西周甬钟的一个重要标准,但我们更应该看到这一特征揭示出来的钟式铙在音乐性能认识上的重大突破。正因如此,在这一认识过程中也难免有返古的现象,或者有不同地域间的传播现象,湘乡黄马塞铙[5] 就是一例。它的下部虽有圆筒甬,中空,并与内腔相通,但无旋。这是长江下游地区铜铙的特征,而在湖南、江西、广东地区极少见。

第二,钟式铙的最大特征是出现了36个钟枚。西周甬钟钟面普遍饰铸钟枚的目的在于能在演奏时抑制乐音延长,以适应演奏旋律的需求。钟式铙设计并饰铸出与甬钟区间、数量及形制一致的枚,说明古人在南方铜铙的发展过程已产生了抑制乐音延长的认识了。从墓编甬钟和墓编甬钟[6] 枚区周围仍存留着商铙兽面上的乳钉纹特征来看,北方甬钟可能就是吸收了南方铜铙的设置特点发展起来的。

第三,从音乐性能上看,“南方出土特铙列表”中52件特铙的内腔得到一个相同的特征,即铙腔内壁无内唇或略现内唇,不设音梁,亦无调音锉磨痕。如果将有完整测音数据的34件钟式铙的正、侧鼓音音分数加以统计(见图表4),不难发现,除少数铙的正鼓音音高在小字组和小字二组音区外,多数铙正鼓音甚至侧鼓音都被设置于小字一组音区内,与人声应用频率最高的中声区相互配合,似乎是作为一定的音高参照而出现的。虽然倾向于大、小三度的音程居多,但二度、三度、四度、五度等各种音程都有,且宽窄不一,五花八门。

所以,从钟式铙上看一钟双音,它们有助于我们理清楚这样一种思路:青铜乐器的合瓦形腔体为一钟双音提供了产生的条件或基础;无意识的一钟双音的音响效果,与多样而难以预设的音程关系之漫长历程,为有意识规范一钟双音的音程关系提供了潜在的欲望与动力;设置音梁、内腔各部位凿槽、锉磨等调音技术的逐步掌握为一钟双音的实现提供了理论指导与实践保障。

通过以上的回顾与整理,对于钟式铙而言,我们可以产生一个初步印象,即钟式铙似乎是商铙与周代甬钟两种乐钟体系——在发展过程中相互借鉴、相互影响而出现的一种过渡型或衍生型乐器。就传播地域而言,主要流传于湘中、湘南、赣西、赣南、浙江、福建、广东等長江以南的中下游地区与岭南的北江地区,是商周时期该地区的越族人习惯使用的礼乐器。具体到岭南地区,目前资料表明仅限于粤北。

南方特铙已成为南方青铜乐钟的地域特征,有关它的研究还需在很多方面以多种视角去展开,如单件使用、功能和应用等领域均有待做进一步探讨。

(该文为华南师范大学“岭南传统音乐舞蹈与海上丝绸之路研究平台”系列成果之一。)

(作者单位:张华 番禺区中心小学

曾美英 华南师范大学)

注释:

[1] 孔义龙、刘成基主编:《中国音乐文物大系·广东卷》,郑州:大象出版社,2010年6月,第25页。

[2] 罗耀辉:《镇馆之宝——青铜铙》,《清远报》,2005年6月2日,第2版。

[3] 高至喜:《湖南省博物馆藏西周青铜乐器》,《湖南考古辑刊》第2集,长沙:岳麓书社,1984年,第10页。另参见彭适凡、王子初主编:《中国音乐文物大系·江西卷》,郑州:大象出版社,2009年7月,第13页。

[4] 高至喜、熊传薪主编:《中国音乐文物大系·湖南卷》,郑州:大象出版社,2006年10月,第34、35、38、40、49页。

[5] 高至喜、熊传薪主编:《中国音乐文物大系·湖南卷》,郑州:大象出版社,2006年10月,第38页。

[6] 方建军、黄崇文主编:《中国音乐文物大系·陕西、天津卷》,郑州:大象出版社,1996年11月,第29、31页。