蒙古国乌兰巴托城市语言景观研究

2020-12-21信息工程大学洛阳校区张建利

信息工程大学 洛阳校区 张建利

提 要:语言景观是当前社会语言学的热门研究课题,也是考察多语现象、民族语言活力、国家语言政策和规划等课题的新路径。通过对乌兰巴托语言景观取样调查后发现,该地区语言标牌呈现鲜明的多语特点。在权势方面,蒙古语占据绝对主导地位,英语是该地区标牌语言的首选外语,俄语、汉语、韩语等处于相对弱势地位。在语码组合方面,该地区标牌语码组合形式多样,官方和私人标牌之间差异较大,既反映了当前蒙古国保护、传承蒙古语言文字的文化政策,也体现了官方语言规划同私人语言行为之间的冲突。

1 引言

近二十年来,国内外有关语言景观研究的文献资料恒河沙数,语言景观已经渐趋成为社会语言学研究的一个热门课题,在应用语言学、符号学、心理学等学科也日益引起重视。目前,国内外学界在语言景观的定义、分类等问题上百家争鸣,在研究视角和对象内容方面也有所不同。国外研究主要涉及:(1)多语言、多文化地区语言使用情况调查;(2)语言景观反映出的语言冲突、语言政策以及不同语言如何反映权势关系、身份认同和意识形态等;(3)英语的全球化问题。国内的研究起步相对较晚,主要涉及:(1)国外最新理论成果的综述评介;(2)中英双语的公示语译写研究;(3)标牌语言的形式特征研究。

2 研究框架

2.1 语言景观的界定

Landry和Bourhis(1997)25认为,“出现在公共路牌、广告牌、街名、地名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言共同构成某个属地、地区或城市群的语言景观”。一些学者对此提出了不同意见。如Spolsky(2009a)1就认为,语言标牌是人为构建,landscape一词则更强调自然景观,linguistic landscape这个术语显得还不够妥当。Itagi和Singh(2002)ix认为,语言景观指的是“公共领域中可见的书写形式语言的应用”。Ben-Rafael(2009)41提出语言景观是“公共空间的象征性建构”。上述概念的内涵或宽或窄,涉及的研究对象也不尽相同,但Landry和Bourhis的观点仍是目前相关研究中引用最为广泛的经典定义。

2.2 语言景观的功能和分类

Landry和Bourhis(1997)认为,语言景观有两大主要功能:信息功能(informative function)和象征功能(symbolic function)。前者指的是语言景观所含字面的信息内容会传递景观生产者的意图和思想,可以提供某一地区语言的多样性、不同语言的社会地位以及使用状况等方面的信息,能够帮助人们了解某个语言群体的地理边界和该社区内使用语言的特点;后者指的是语言景观包含着语言群体成员对语言价值和权势的理解,能够揭示语言所对应的族群的社会身份、文化地位。两种功能中,信息功能相对显性,是语言景观最为基本的功能。

语言景观标识一般可分为两类,一是“自上而下的”,即官方和公共的,主要指政府或相关组织机构设置的如街道名称、交通指示牌、官方公告语等官方标识;二是“自下而上的”,即私人和商业的,主要指由企业、私人组织或个人制定的招牌、广告牌等非官方标识。一般来说,官方标牌体现的是国家和政府制定的语言政策和意识形态,在展示形式和内容上常受到法规约束;而私人标牌主要体现制作者的个人喜好和需求,所受条规限制相对较少,语言使用较为自由,呈现形式多样,较官方标牌更能真实反映一个地区的社会语言构成情况。

本文将通过抽样调查法,对蒙古国首都乌兰巴托的语言使用现状、特征和不同语言的社会地位等问题进行考察,以揭示语言规划机构、不同语言使用者以及标牌读者之间的话语构建方式和过程。

3 研究设计

3.1 抽样区概况

蒙古国从民族构成上是一个以蒙古族为主体的国家。除占人口绝大多数(78.8%)的喀尔喀蒙古人外,蒙古国还居住着杜尔伯特(2.7%)、巴雅特(1.9%)、布里亚特(1.7%)、达里岗嘎(1.4%)、扎哈沁(1.1%)等来自蒙古系统以及哈萨克(5.9%)和霍屯(0.2%)等其他系统的少数民族。其中,蒙古系统的少数民族散居于全国各地,同说蒙古语;其他系统的少数民族则大都分布在巴彦乌勒盖、科布多等西部省份。部分民族在说蒙古语的同时,也保有本民族的语言。

乌兰巴托是蒙古国的首都,也是全国的政治、经济、文化、交通、工业和科技中心,是一座融合了现代文明和游牧文明特色的国际化城市。蒙古国约有46%(约143.5万)的人口常住在乌兰巴托。许多国家的驻蒙古国机关、机构、外资企业也聚集于此。除此之外,平均每年有近50万人次的外国游客选择乌兰巴托作为观光目的地。

本文抽样的“和平大街”(Энхтайвны өргөн чөлөө)位于乌兰巴托市的核心位置,东西走向,除横贯乌兰巴托市中心的主要商业区外,街道两侧还有包括苏赫巴托广场、外交部、中央邮局、蓝天酒店等在内的诸多党政机关和首都地标性建筑,是一个典型的多民族、多种族交织的国际化多语社区。

3.2 采样与分类方法

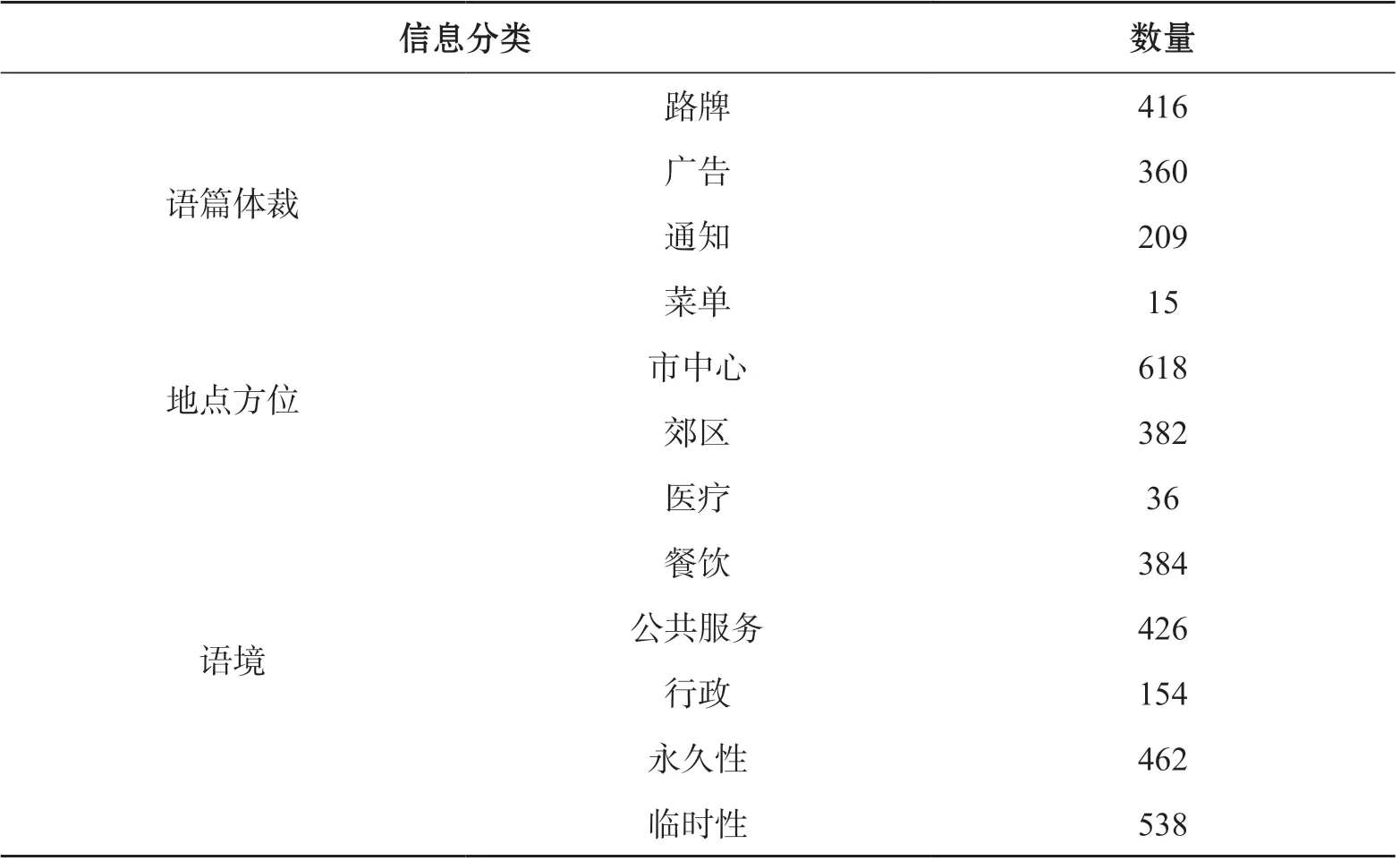

本研究的采样时间为2018年9月至2019年月7月,在此期间,研究人员多次步行通过采样区,利用数码相机采集到商铺招牌、广告牌、大型海报和建筑门牌等有效分析单元1,000个。这些样本既包括单一的标牌个体,也包括相邻的具有明显综合或对比意义的标牌组合。研究人员按语篇体裁、地点方位和语境对标牌样本进行了信息标注(见表1)。

表1 和平大街标牌的信息标注

总体上,本研究所采集样体裁丰富,采集地点分部合理,语境覆盖面宽,能够反映采样区语言景观呈现的实际情况。

3.3 研究思路

Backhaus(2007)认为,语言景观由谁设计、供谁阅读以及反映了哪些社会语言状况是语言景观研究涉及的三个主要问题。在实际研究中,不同的研究视角和方法会导致研究侧重的不同。本文以语言景观与国家语言政策之间的互动关系为研究视角,侧重于对蒙古国国家语言文字政策进行探讨,而不在于考察招牌上语言使用的规范性、外语翻译的准确性或其修辞特征。在方法上,本文将采用定量与定性相结合的手段。量化主要用于统计语言标牌类别及其语码组合形式的数量,以此来分析各种语言在公共空间中的呈现情况;质化主要用于分析标牌语言的使用问题及其产生原因。

4 结论与讨论

4.1 标牌的语码组合特征

研究人员根据标牌的主体性将采集到的样本分为官方标牌和私人标牌两个大类,并对标牌上不同的语码组合方式进行了分类统计(见表2)。

表2 和平大街标牌语码使用情况

语言标牌上的语言选择也一直是语言景观研究的重要内容之一。Huebner(2009)70-87认为,在研究语言景观信息传输媒介时,要兼顾对语域和语码的考量,具体涉及词汇选择、正字法、句法、语码转换和语码混合等层面。近二十年来,蒙古国频繁出台文字改革政策,除西里尔蒙文外,传统蒙文和拉丁字母转写也是蒙古语呈现的常见形式。目前,标牌上的多语码选择已成为乌兰巴托语言景观研究的亮点。

根据表2,标牌上多语码选择呈现以下特征:(1)语码组合形式丰富,蒙古语核心地位牢固;(2)外语语码类型多样,呈现明显权势差异;(3)私人标牌数量众多,需求决定语码选择;(4)蒙古语表现为多种文字类型,官方语言政策与民间语言行为存在冲突。

语言冲突和语言秩序一直是语言景观研究的重点内容之一。标牌上的语言和语码呈现形式看似随机和杂乱,实则“异质有序”。一种语言在公共标牌中的可视性程度及突显性程度,是多中语言互相角力的结果,也反映出不同语言族群社会地位的差距。和平大街语言景观的多语码现状不仅反映了该地区的官方语言(蒙古语)和国际通用语(英语)以及强势区域性语言(俄、汉、日、韩语)之间的权势差异,也反映出蒙古国语言政策民间语言行为之间的冲突。

4.2 语言之间的权势差异

4.2.1 蒙古语和西里尔蒙文的主导地位

蒙古国《宪法》规定,蒙古语是蒙古国的官方语言。在采集的所有样本中,蒙古语的可视性和突显性程度均以绝对优势居于首位。表现在(1)蒙古语标牌在该语言社区几乎随处可见,语码组合种类和标牌本身数量都居于绝对多数:样本中含蒙古语的标牌共932个,占总数的93.2%;在15种语码组合中,含蒙古语的多达12种,占总数的80%。(2)在多语码标牌上,蒙古语一般占据最为主要和突显的位置,充分方便发挥信息传递功能(见图1和图2)。(3)在现实环境中,蒙古语的语言氛围浓厚,语言活力极高,有利于该语言的保护和传播。

图1 商品展销中心

图2 卓力格基金会

当然,蒙古语的不同文字形式在可见性和突显性程度上存在较大差异。在含蒙古语的932个标牌中,西里尔蒙文出现930次,传统蒙文则与西里尔蒙文等共现45次,且均居于相对次要位置(见图3)。拉丁字母转写的蒙文形式仅出现1次,且与英文共现(见图4),这表明西里尔蒙文的普及性明显高于其他形式,是该语言社区标牌语码的优先选择。

图3 蒙古国教育大学

图4 满都拉旅店

4.2.2 英语的强势地位

随着全球化进程的进一步加快,强势语言的国际传播和扩散成为必然趋势。英语作为全球通用语,在非英语国家和地区的语言景观中很早就占有了一席之地。根据表2,标牌样本中含英语的共310个,占总数的31%;在15种语码组合中,含英语的11种,占总数的73.3%。同时,在出现的5种外语中,英语是唯一拥有单语标牌的语种(见图5)。此外,部分标牌中,英语还被进行了西里尔文转写,在视觉效果上同蒙古语形成了极为和谐的共现模式(见图6),其信息功能也得到了充分发挥。这都表明,英语在乌兰巴托的公共标牌和商业标牌中的可视性和突显性程度非常高,已经成为蒙古语的重要辅助。

图5 巴黎烘焙店

图6 移动烧烤餐车

与此同时,在包含英语的310个样本中,有295个来自私人标牌,占总数量的95.2%。其中绝大多数都采集于商业区和旅游景点,以店名标牌、餐馆招牌和各类广告为主。乍看起来,商业标牌上英语发挥是的信息功能,是为了满足同外国人之间的交际需求。但事实上,越来越多当地人认为,英语代表着面向国际、而向未来、时尚而成功的价值观,商家们都希望通过借此来彰显产品的时尚都市身份和国际化定位。

值得注意的是,标牌上英语相关语码混用、杂糅、自造词多的情况屡见不鲜(见图7和图8)。

图7 CRYSTAL酒馆

图8 MON CAKE蛋糕房

图7中的店名为西里尔文转写后的英语表述,原文为RESTAURANT PUB CRYSTAL VIP KARAOKE。图8中则是典型自造词的西里尔文转写,实际应为“MON CAKE BAKERY”。类似标牌的使用虽未违反当地的语言政策,却忽视了语言使用中的交际规约和理解规约,严重影响了英语标牌信息功能的发挥。

4.2.3 区域性语言的尴尬处境

除英语外,样本中还涉及了汉、俄、日、韩4种地区内颇具影响力的外语。中、俄是蒙古国仅有的两大邻国。历史上,两国在文化领域都曾对蒙古国产生过极其深远的影响。当前,蒙古国40%以上各级学校都开设有汉语课程,超过3,000多名学生在学习汉语。同样,自1979年蒙古俄语学院成立至今,培养的俄语专业教师已达1,600余人。蒙古国技术干部的50%左右、专家学者的60%以上都具有留俄(苏联)背景。近年来,每年出入境蒙古的中国和俄罗斯人近40万人次。可以说,无论是通晓汉语、俄语的居民还是赴蒙的中俄游客数量都保持在一个较高的水平。

然而数据显示,两种语言在同英语的角力中却完全处于下风。在采集的样本中,两种语言均无单语标牌。其中,汉语的语码组合方式有1种,数量为1个(见图9);俄语的语码组合方式有2种,共16个(见图10)。

图9 联合饭店

图10 广告和建筑材料商店

日语和韩语同样是该地语言景观中的弱势语码。两种语言均无单语招牌,数量也都仅有1个,见图11和图12。

图11 一郎日本料理店

图12 蒙古健康园商店

4.3 蒙古国相关语言政策概况

Spolsky(2009b)25-39认为,语言选择过程是一个地区语言政策的反映,这种选择往往是由社会或政治因素,而非语言本身特质所决定的。Gorter(2013)3476-3481指出,语言景观实际上就是语言政策实施情况的具体体现。任何一个国家的官方语言政策都会规定在公共空间使用什么样的语言。综合考察语言政策与语言行为之间的关系,可以打开一扇窥探社会权力关系以及全球化所造成的影响的窗。透过乌兰巴托市区的语言景观万象,我们能强烈感受到蒙古国当前官方语言政策同民间语言行为之间的互动,这也是该地区语言景观形成的决定性因素。

4.3.1 传统蒙文的恢复与传承

蒙古语属于阿尔泰语系蒙古语族。有文献记载的蒙古语大约出现在公元6—9世纪,在13世纪成吉思汗统一蒙古各部后逐渐统一起来。目前,蒙古国总人口的95%以上使用喀尔喀方言,该方言也成为了蒙古国的官方语言和“普通话”。文字方面,回鹘体蒙文最早出现于13世纪,距今已有800多年的历史。16—17世纪,蒙古族对这种文字进行过多次改良和规范,形成了近代通行的传统蒙文。20世纪40年代,在苏联的影响下,蒙古成立了“文字改革委员会”,宣布废弃传统蒙文,开始使用以斯拉夫字母为基础创制的西里尔蒙文。西里尔文的使用符合当时蒙苏友好的政治需求,在普及初等、中等教育和去除文盲等方面发挥了重要作用。今天,西里尔蒙文已成为蒙古国使用最为广泛的文字形式。

1990年以来,受苏联解体影响,蒙古国开始实施政治民主化改革,民族意识开始觉醒,“去俄化”的呼声越来越高。在此背景下,国家大呼拉尔迅速通过了政府部门应逐步恢复使用传统蒙文的决议。近年来,随着全球化脚步不断加快,蒙古国开始从维护国家安全的高度看待文化保护和传承问题,倡导恢复使用传统蒙文的步伐也进一步加快。在此期间,蒙古制定和颁布了《蒙古国千年发展目标决议》《文化法》《国家文化政策》和《文化遗产保护法》等多部与文化安全密切相关的政策、法律和国家计划,明确提出要保护包括语言文字、风俗习惯等在内的文化遗产。例如,1995年蒙古制定了《传统蒙古文国家纲要I》,明确了四个逐步恢复使用传统蒙文的具体目标,即:(1)调动民众使用传统蒙文的积极性,将全民纳入官方和非官方文字培训之中;(2)在各级学校储备传统蒙文师资,保证相关书籍、教材和培训用具的供应,开展电视、广播和等多媒体教学,分阶段组织针对成年人,特别是国家公务人员的教学培训;(3)实现中央和地方印刷厂的电脑化,满足上述单位的技术干部供给,国家对企业出版传统蒙文教材、手册等活动予以支持和帮助;(4)支持并开展全民学习使用传统蒙文的宣传工作。2008年,蒙古政府又实施了《传统蒙古文国家纲要II》,再一次明确了恢复使用传统蒙文的目标和要求。2010年更新的《国家安全战略》中也提出“要保护和发展蒙古语言与文字,扩大传统蒙文的学习和使用范围”。2010年,时任总统额勒贝格道尔吉下达了关于恢复扩大传统蒙文使用的命令。该命令规定,蒙古国总统、国家大呼拉尔主席、总理以及政府官员等在对外交往时,公文和信函必须使用传统蒙文;蒙古国公民的出生及结婚证明、各级教育机构颁发的证件、证书等必须同时使用传统蒙文和西里尔蒙文。2015年,首部《语言法》规定,传统蒙文同西里尔蒙文同为蒙古法律所规定的“蒙古文字”(монгол бичиг),并详细阐明了蒙古语及蒙古文的使用主体、地点和场合。2017年底,为加快恢复和推广传统蒙文使用,蒙古国总统办公厅专门举办“蒙古文字日”活动。2020年3月18日,蒙古政府再次颁布《传统蒙古文国家纲要Ⅲ》,宣布将从2025年起在国家公务中同时使用西里尔蒙文和传统蒙文,并为日后全面使用传统蒙文做准备。当前,恢复使用传统蒙文是蒙古维护国家文化安全、保护传统文化的重要举措,在应对文化失根和增强民族文化认同方面发挥着巨大作用。

4.3.2 文字拉丁化方案的制定与推广

蒙古历史上的文字改革由来已久。从13世纪始至20世纪末的700年间里,已先后使用过回鹘文、八思巴文、索永布文等近10种文字。自1921年蒙古人民革命以来,蒙古的文字改革多与当时的政治取向有关。事实上,除上文提到的西里尔蒙文外,蒙古的拉丁字母转写方案同样由来已久且颇具影响。早在1931年和1944年,蒙古就曾分别做出“关于用拉丁文字书写公文”和“全民使用拉丁文字”的决定,但最终,蒙古还是按照苏联的建议选择使用了西里尔蒙文。20世纪90年代,网络信息技术在蒙古国开始普及并不断发展。由于当时西里尔蒙古文尚未纳入通用国际编码字符集,计算机无法识别和处理。因此蒙古国内要求用拉丁字母书写蒙文的呼声越来越高。2003年,蒙古政府出台了《拉丁字母国家计划》草案,并获得国家大呼拉尔通过,表明文字拉丁化的倡议在蒙古仍有很高的呼声。虽然西里尔文和传统蒙文是官方文字,但许多蒙古人在生活中,如在发电子邮件或用手机编发短信息,都习惯性地选择使用拉丁字母转写。可以说,在过去的数十年中,西里尔文、传统蒙文和拉丁化蒙文之争构成了蒙古国文字改革和语言政策的核心内容。

4.3.3 英语教育的普及与发展

当今世界,英语是毫无争议的第一语言。英语的全球化已不是简单的语言问题,而是一个国际秩序的规则问题,是语言的同化和隔离的问题,英语已经有某种标志性的意义了,而且确实与国家的经济发展密切相关。

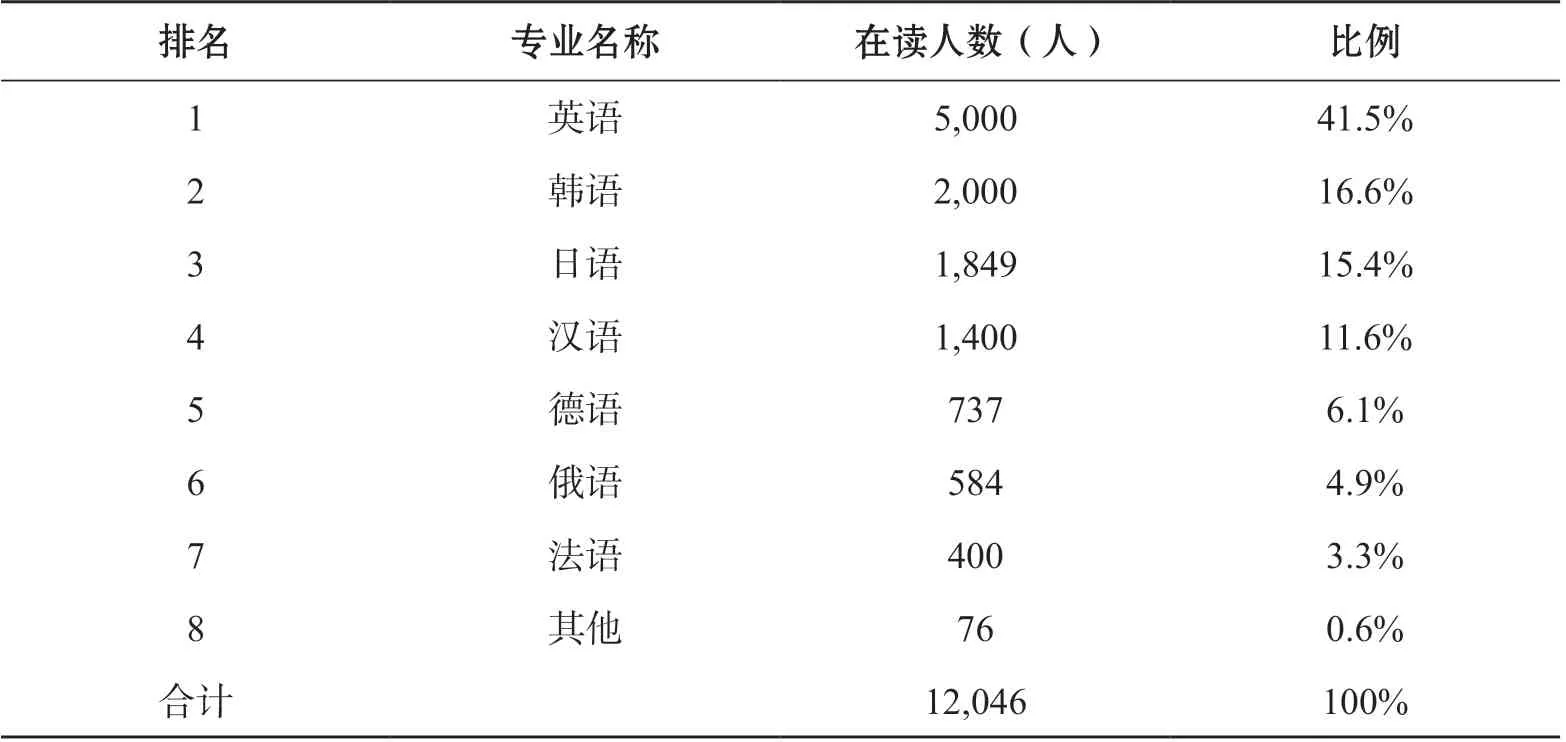

自蒙古实施开放的、等距离、多支点的外交政策以来,蒙美关系不断向前发展。作为蒙古最重要的“第三邻国”,美国对蒙古在各方面都产生了巨大影响。在语言方面,早在20世纪50年代,蒙古国立大学就开设了英语课程。1992—1993学年,英语正式成为蒙古各高等院校的基础课程。1998年,蒙古国政府进一步明确了英语教学的内容和方法标准,并确定在5—8年级实施包括统一教材、教学大纲、师资培训等在内的完备英语培训体系。2001年,为了提高英语的教学质量,蒙古国政府甚至专门制定了《提高英语教学能力的国家计划》。2002年,政府曾将学校开设英语课程的时间提前至4年级(现已调整为5年级),并直接写进国家教育规划方案。在官方政策的引导下,英语已经迅速成为蒙古国的第一外语。统计显示,蒙古国高校的所有外语专业中,英语专业的大学生数量最多(见表3)。

表3 蒙古外语类专业大学生在读人数

4.4 官方政策与私人行为之间的冲突

4.4.1 私人标牌语码的多元化

根据表2,语言标牌的多样性在不同主体之间有着鲜明的体现。在采集到的样本中,共有官方标牌264个,包含语码组合形式7种,涉及外语3种;私人标牌则有736个,包含语码组合形式13种,涉及外语5种。私人标牌不仅数量更多,制作形式也相对灵活多样。一般来说,官方标牌主要反映显性的语言政策和官方语言意识形态,私人标牌则体现隐隐性的语言政策和民众的语言态度。在蒙古,官方标牌上的语码选择是由政府权力机关决定的,而私人标牌是对实际语言需求的直观表达。

以传统蒙文和英文标牌为例,在蒙古政府大力推行恢复使用的传统蒙文的背景下,样本中包含该语码的标牌仅有45个,官方制作43个,私人制作2个,无单一语码标牌。这表明,该地区语言标牌上传统蒙文的象征功能远大于信息功能,官方语言政策同民众对传统蒙文的认知并未达成共识。我们知道,文字改革对于一个国家的文化和教育事业具有重要的意义,文字的改变不仅是一个符号系统的转变,更是旧文字使用群体接受新鲜事物、适应新文化环境的过程。目前,西里尔蒙文使用已经有70多年的历史,30岁以下的青年人很少能读懂传统蒙文。对比读写一致、便于排版的西里尔文,传统蒙文在学习掌握时难度相对较大,客观上降低了学生和家长对相关课程的学习热情和重视程度,导致语言政策无法到达预期效果。当前,传统蒙文更多是作为一种官方的政策符号或私人的商业符号,而并非标牌设立者和阅读者传播、获取信息的首要选择。

再以英文标牌为例,私人标牌中英文的广泛使用同近年来蒙古国大力发展旅游及相关产业密切相关。近年来,随着国际矿产品价格的持续波动,蒙古经济发展一度面临困境。为了减轻对矿业的严重依赖,蒙古国决定采取措施促进经济的多元发展,并将旅游业确定为重要方向之一。2016年,蒙古国家大呼拉尔主席公开表示,根据国家发展规划,蒙古国将大力发展游牧旅游业,力争将蒙古国打造成为国际游牧旅游中心。在政策的支持下,2017年,入境蒙古的外国游客总数达到46.9万人,较2016年增长了14.2%。众所周知,语言是文化发生、保存和传承的重要载体,也是旅游目的地文化体验不可或缺的组成部分。旅游是一种现代化与全球化中的商业活动,目的地的语言景观必然受到快速商业化的影响。在蒙古旅游业的发展过程中,获得经济利益是旅游从业者的最终目的。因此,语言活力更强、信息传递功能更为突出的英语成为私营业者的必然选择。

4.4.2 多语语码的混用与乱用

在历史上,汉文化曾对蒙古语的形成与发展产生过较大影响,蒙古语中至今仍保有诸多汉语借词。1921年人民革命以后,蒙古在各方面开始受到以俄罗斯文化为主的欧洲文化的影响,特别是西里尔蒙文的使用和俄语教育在高等院校的普及使得蒙语同俄语之间的联系变得紧密。由于缺乏国家规范,蒙古人在书写、朗读俄语借词时采用了不同的标准:懂俄语的人倾向于直接依照俄语原文,而不懂俄语的人则倾向用西里尔蒙文对俄文进行转写。20世纪90年代初,蒙古开始了一系列的政治和经济改革,成为了亚洲第一个在政治上和经济上成功转型的国家。以英语为载体西方文化的大量涌入使得西里尔蒙文的书写规范问题更加突出,外来词和蒙语固有词混用、转写外来词时不遵循规范、滥用音译、正字法原则不明确等现象在此次采样中均有所体现(见图13和图14)。大量不规范标牌的存在,不仅削弱了标牌语码的信息功能,给阅读者带来了困扰,也引起了政府和语言学家们的高度重视。

图13 Номин Hypermarket

图14 Absolute写字楼

2011年,蒙古国就西里尔蒙文在使用过程中出现的混乱和无固定标准问题专门召开会议。政府部门表示,将就蒙古语的书写规范问题进行讨论,并计划出台新的语法书和正字法词典。2013和2014年,在政府的组织下,蒙古最具影响力的Монсудар出版社分别出版了《蒙古文正字法词典》和《西里尔蒙文正词法词典》,进一步规范了蒙古国通用语言文字法和国家语言文字政策中所规定的语言文字标准,对指导广大一线教师的语言文字教学,帮助学习者准确掌握规范的语言文字知识也大有裨益。当然,民众错误的文字使用习惯是否能被纠正取决于政策规范的具体落实情况,多语码混用、乱用的现象短期内不会消除。

4.4.3 民意基础影响语码选择

语言景观的形成是一个官方政策和私人行为互动的过程。语言景观能够反映语言及语言群体的权势和地位,但却不一定忠实地反映某种语言实际的语言活力。语言景观最终的呈现方式还取决于标牌制作者对自身的语言能力、语言的象征价值、个体对自身及他者身份文化认同、预期受众群、行业定位和个人偏好等多重因素的权衡取舍。在制作私人标牌时,制作者更倾向于选择使用自己认同且被大多数人喜欢的语言。在这种情况下,语码在该语言社区被认可程度及其所激活的象征价值是私人标牌制作者优先考虑的因素。

以汉语为例,语言景观中汉语的弱势地位同蒙古民众消极的对华心理密切相关。蒙古是中国北部的重要邻国。自2003年中蒙睦邻互信伙伴关系确立以来,两国政治互信不断增强,经贸合作迅速发展,各领域交流与合作日益活跃。2014年习近平主席出访蒙古国,双方确立了全面战略伙伴关系,标志着两国关系进入到历史上最好的阶段。然而遗憾的是,中国是“好邻居、好伙伴”这一观念却并没有随着“官方友好”而融入蒙古社会文化和民众心理之中。一方面,在文化上,蒙古通过强调自身文化的民族性来排拒各种外来文化的影响,试图以增强自身“文化免疫力”的方式维护本国文化、文明安全。另一方面,在情感上,部分蒙古民众抱有“排华”的消极心理,成为了阻碍中蒙关系健康发展的负能量。

5 结语

蒙古国是“一带一路”沿线“战略支点国家”之一。对蒙古国的语言景观开展调查研究有着重要的学术意义和应用价值。一方面,通过对该地区语言景观中官方和私人标牌进行比较分析,我们能够更清晰地了解蒙古国的语言生态状况,更准确地把握不同语码之间的权势差异以及蒙古民众对各种外语的使用态度,有利于对蒙古国当前的语言政策和社会语言行为展开更为深入的研究。

另一方面,蒙古族是分居在我国和蒙古国之间人口较多、文化影响力较大的一个跨境民族,分析研究蒙古国当前的语言文字问题,不仅是对国家提出的加强“一带一路”沿线国家和地区语言乃至方言研究倡议的积极响应和具体实践,有利于推动我国同蒙古国及周边区域开展语言互通,开辟多层次的语言文化交流渠道,而且有利于我们从其他国家语言政策的具体实践中吸收经验、吸取教训,从而维护好我国的民族团结和边疆稳定。

当然,对蒙古国语言景观进行系统考察在国内外尚属首例。受制于笔者水平有限和一些客观条件的限制,现阶段研究还存在很多欠缺。如采样区域较小,语料涵盖的领域相对单一,数据分析还不够详尽等。笔者将进一步改进研究方法,拟在以下方面进行更为深入的挖掘。

(1)更为广泛的语言调查。对首都和牧区语言景观进行分类对比研究,致力于考察全球化和城市化背景下,不同文明框架中蒙古国的语言生态现状。

(2)更为深入的数据分析解读。对语言景观制作者和管理者开展访谈调研,掌握其创设意图,从而为语言标牌的解读提供更为翔实的支持性证据。

(3)更为全面的研究视角。对该地区语言景观进行动态跟踪,建设语言景观历时语料库,确立历时与共时相结合的研究视角。

(4)研究方法的创新问题。进一步明确语料收集过程中的观察和记录对象,以制定出一套明确而又行之有效的观察记录系统,并在此基础上逐步建立起面向语言学乃至国别研究的语言景观语料库。