单纯鼻腔表面麻醉在电子喉镜检查中的效果

2020-12-21姜岩高静

姜岩,高静

[厦门大学附属第一医院 耳鼻咽喉头颈外科(厦门市耳鼻咽喉头颈外科重点实验室),福建厦门361003]

电子喉镜已经被广泛应用于耳鼻喉科中咽喉疾病的诊断[1]。检查过程中可能会引起不同程度的不适,如恶心、呕吐[2-5]和异物感等。如何减轻这些不适感成为了很多内镜医生的研究方向。经鼻行电子喉镜检查具有更好的耐受性[6],所以电子喉镜检查常规需经鼻腔完成,并行鼻腔收缩及鼻腔表面麻醉,以增加鼻腔宽度、减少内镜对黏膜的碰触、降低黏膜的敏感性和减轻鼻部不适。而多数内镜检查过程中不需要也不会碰触到咽喉部的黏膜[7],笔者通过本研究来了解咽喉表面麻醉在电子喉镜检查过程中的必要性,探讨更合适的麻醉方法。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择2019年5月-2019年7月本科行电子喉镜检查的患者1 300 例,按就诊顺序编号,奇数归入单纯鼻腔表面麻醉组(A 组),偶数归入鼻腔加咽喉表面麻醉组(B 组),每组650 例。其中,男559 例,女741 例,年龄20~56 岁。见表1。分别从两组中选取初步诊断为咽喉恶性肿瘤的患者11例(A’组)和13例(B’组)。排除有严重呼吸和循环系统疾病、一般状态差、听力差或语言交流障碍、年龄小于18 岁或者大于60 岁、气管切开、术后复查、咽喉异物和丁卡因过敏的患者。本研究获得医院伦理委员会批准,所有患者签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

1.2 检查方法

本研究应用日本Olympus 公司生产的CV-170 内镜检查系统及ENF-V3 电子鼻咽喉镜行咽喉部检查。A 组(含A’组)给予1%呋麻滴鼻液+1%丁卡因鼻腔喷雾+生理盐水咽喉喷雾,B 组(含B’组)给予1%呋麻滴鼻液+1%丁卡因鼻腔喷雾+1%丁卡因咽喉喷雾,其中咽喉喷雾3 次,每次间隔3 min,喷雾完3 min 后行电子喉镜检查。所有检查均由同一位具有5年内镜检查经验的医生完成,医生对患者分组情况不知情。

1.3 观察指标

检查完成后立即对患者和医生进行问卷调查,内容包括:①患者内镜检查总体感受评分:0分为难以忍受的痛苦,10 分为无痛苦;中间分数代表不同程度的痛苦;②医生内镜操作总体感受评分:0分为难以完成检查,10 为非常顺利,中间分数代表不同程度的操作难度;③完成检查所需时间。

1.4 统计学方法

选用SPSS 26.0 统计软件对数据进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,行t检验,计数资料以例(%)表示,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

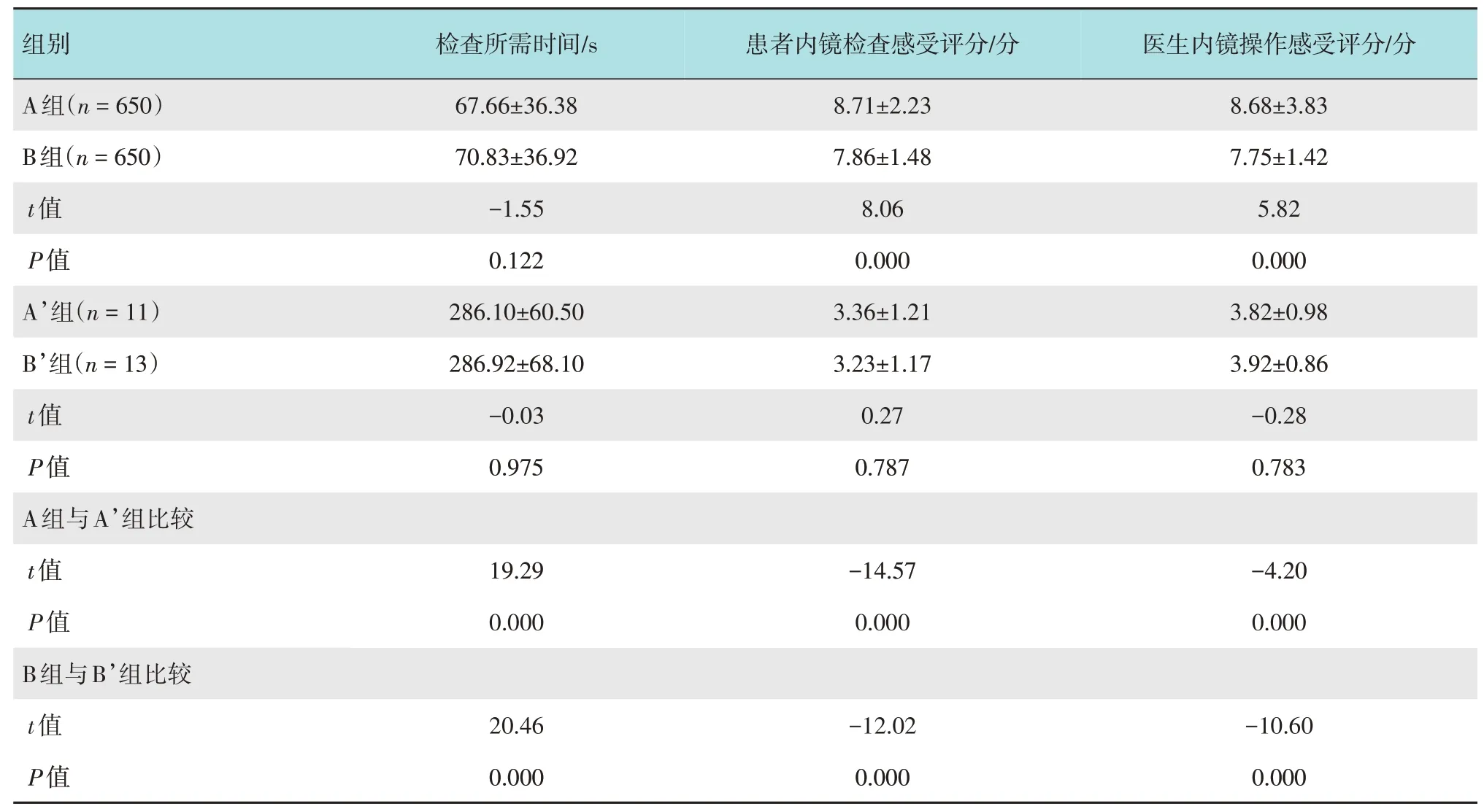

所有患者均完成操作,无过敏反应发生。A 组完成检查所需时间为(67.66±36.38) s,B 组为(70.83±36.92)s,A’组为(286.10±60.50)s,B’组为(286.92±68.10)s。A、B 两组比较,差异无统计学意义(t=-1.55,P=0.122),A’、B’两组比较,差异无统计学意义(t=-0.03,P=0.975);A’组检查时间较A 组长(t=19.29,P=0.000),B’组检查时间较B 组长(t=20.46,P=0.000)。A组患者内镜检查总体感受评分高于B 组(t=8.06,P=0.000),A 组医生内镜操作总体感受评分高于B组(t=5.82,P=0.000);A’组患者内镜检查总体感受评分与B’组比较,差异无统计学意义(t=0.27,P=0.787),A’组医生内镜操作总体感受评分与B’组比较,差异无统计学意义(t=-0.28,P=0.783)。A’组患者内镜检查总体感受评分低于A 组(t=-14.57,P=0.000);A’组医生内镜操作总体感受评分低于A 组(t=-4.20,P=0.000);B’组患者内镜检查总体感受评分低于B 组(t=-12.02,P=0.000),B’组医生内镜操作总体感受评分低于B 组(t=-10.60,P=0.000)。见表2。

表2 各组检查所需时间及患者和医生内镜感受评分比较 (±s)Table 2 Comparison of examination time and endoscopic feeling score between patients and doctors in each group (±s)

表2 各组检查所需时间及患者和医生内镜感受评分比较 (±s)Table 2 Comparison of examination time and endoscopic feeling score between patients and doctors in each group (±s)

组别A组(n=650)检查所需时间/s 67.66±36.38患者内镜检查感受评分/分8.71±2.23医生内镜操作感受评分/分8.68±3.83 B组(n=650)t值P值A’组(n=11)B’组(n=13)t值P值A组与A’组比较t值P值B组与B’组比较t值0.000 0.000 0.000 20.46-12.02-10.60 P值70.83±36.92-1.55 0.122 286.10±60.50 286.92±68.10-0.03 0.975 7.86±1.48 8.06 0.000 3.36±1.21 3.23±1.17 0.27 0.787 7.75±1.42 5.82 0.000 3.82±0.98 3.92±0.86-0.28 0.783 19.29-14.57-4.20 0.000 0.000 0.000

3 讨论

本研究中,A、B 两组和A’、B’两组完成检查所需时间比较,差异均无统计学意义;A组检查过程中,患者内镜检查总体感受评分和医生操作总体感受评分明显高于B组,说明:单纯鼻腔表面麻醉不会延长电子喉镜检查操作时间,检查过程中患者不适感和医生的操作难度并不会增加,反而减轻。而咽喉没有喷麻醉药的A组患者,新增加的咽喉不适感明显轻于B 组,这是因为表面麻醉后会引起咽喉肿胀、梗阻,出现痰堵感,使咽反射增强[6]。另一项研究[8]显示,咽喉局部麻醉可以增加喉腔的分泌功能。操作过程中,患者试图通过反复吞咽和清嗓等动作来缓解不适,会增加内镜检查难度,而生理盐水咽喉喷雾后,这些感觉几乎没有。这也是A组患者检查过程中不适感更轻、医生操作难度降低的原因。笔者在实际工作中发现,随着内镜管径逐渐变小和医生操作熟练度增加,检查过程中很少会触碰到咽喉部结构,患者在检查过程中几乎没有呕吐的感觉,与文献[9]报道一致。单纯鼻腔表面麻醉的另外一个优点就是:患者检查后即可进饮进食,提高了就医体验。因为鼻腔空间狭小[10],鼻腔喷药的目的是减少因内镜触碰引起的鼻腔酸胀、疼痛和心理紧张,提高患者后续操作的配合度,对鼻腔狭窄、鼻中隔偏曲和鼻腔高反应的患者较为重要,而对于鼻腔宽敞的患者来说,鼻腔喷药并不是必须的。

本文将初步诊断为咽喉恶性肿瘤的患者单独分析,其中A’组11例,B’组13例。两组总体感受评分分别较A组和B组降低,完成检查所需时间分别较A 组和B 组延长。但A’组和B’组比较,无论是医生感受评分、患者感受评分,还是完成检查所需时间,差异均无统计学意义。笔者认为,A’、B’两组总体感受评分低于A、B 两组,是因为咽喉恶性肿瘤需详细观察病变性质及病变部位,内镜更接近黏膜[11]或需调整镜头角度观察,此过程会增加患者的不适感和医生的操作难度。而A’、B’两组间比较差异无统计学意义,原因可能为:因镜头接近病灶及调整镜头角度带来的不适,很难通过丁卡因咽喉表面麻醉来抑制。由此推测,其他难度较大的电子喉镜检查,也不会因为增加了丁卡因咽喉表面麻醉,而提高患者行电子喉镜检查的舒适度或者降低医生操作的难度。因此,寻找更合适的麻醉药物和麻醉方法将是进一步研究的方向。

绝大多数患者可以在单纯鼻腔表面麻醉下完成检查,而对于咽喉反射敏感的患者,在出现不适后应停止操作,有针对性的施行咽喉表面麻醉,待麻醉生效后再重新检查,不仅节约资源,还提高患者的舒适度。而对于原计划施行经口检查的患者,咽喉表面麻醉也是必须的。

综上所述,电子喉镜检查应常规行单纯鼻腔表面麻醉,不能配合者再追加咽喉表面麻醉。而对于难度较大的电子喉镜检查,尚需寻找更好的麻醉方法。