代谢综合征与缺血性脑血管病临床研究

2020-12-21申艳茹吕晓红

申艳茹,吕晓红

代谢综合征是由遗传因素和环境因素共同决定的伴有胰岛素抵抗(insulin resistance metabolic,IR)的一组疾病的总称,包括肥胖、高血压、糖尿病、血脂紊乱等代谢方面的异常。由于代谢综合征(metabolic syndrome,MS)发病率的逐年提高,与脑血管病发病率密切相关,使其成为近年来的研究热点。本章就MS与缺血性脑血管病的相关性进行研究。

1 临床资料和方法

1.1 研究对象 选取2010年5月-2011年1月吉林大学第一医院神经内科病房收治的脑梗死患者共169例。

1.2 病例分组 根据IDF[1]颁布了MS诊断标准,结合我国国情,采用2002年“中国肥胖问题工作组”的建议;分为MS组和非MS组。

1.3 研究对象 一般临床资料:回顾性详细记录所有患者的年龄、性别、既往史、个人史、入院时血压、腰围、空腹血糖值、甘油三脂、胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白(low density lipoprotein cholesteri,LDL)、纤维蛋白原值,所有血液指标均于患者入院后24 h内,晨起空腹抽取静脉血3 ml,分离血清,送吉林大学白求恩第一医院检验科测定。腰围按脐水平线测量(单位为cm)所有患者均行颈部血管超声和彩色多普勒(transcranial doppler,TCD)。其他有行核磁共振血管成像(magnetic resonance angiograpgy,MRA)、电子计算机扫描(computerized tomography,CT)血管成像、数字血管造影检查可作为以上两种检查的辅助参考资料。

1.3.1 血浆脂联素测定 (1)标本的采集及保存:患者住院后第2天晨起空腹抽肘静脉血3 ml,肝素抗凝,立即置于冰水中,30 min内用低温离心机以4 ℃ 2500 rpm离心15 min,分离上层血浆,置于Ep管。统一保存将标本放于-80 ℃冰箱冰冻保存。为减少批间误差和测量误差,全部标本采集完成后一次性成批检测。(2)检测原理:本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫法(ELISA)。将酶标板预先包被人血脂联素单克隆抗体,标准品、待测样本与其发生抗原抗体反应。再加入辣根过氧化物酶标记的人血脂联素单克隆抗体,再次发生抗原抗体反应。然后依次加入显色剂A液、B液,两者在辣根过氧化物酶催化下转化为蓝色产物,在酸的作用下变成黄色,颜色的深浅和样品中的脂联素浓度正呈相关,用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),根据标准品和样品中的OD值,计算样品浓度。(3)检测方法:由美国RD公司提供人脂联素定量检测试剂盒试剂盒(ELISA),操作流程严格按试剂盒说明书进行。各试剂在使用前平衡至室温。实验开始前,配置好所有试剂,试剂或样品稀释时,均需混匀,混匀时尽量避免起泡。步骤简述如下:(1)取出酶标板,分别设置标准品孔、待测样本孔和空白对照孔,在标准孔中加入50 μl的标准品;待测样本孔中先加入待测样本10 μl,再加入样本稀释液40 μl(即样本稀释5倍);空白对照孔不加;(2)37 ℃恒温箱温育30 min;(3)洗板4次,每次静置1 min;(4)在标准品孔和样品孔中加入50 μl的酶标工作液,空白对照组不加;(5)37 ℃恒温箱温育30 min;(6)洗板4次,每次静置1 min;(7)每孔加入底物A、B液各50 μl,37 ℃避光显色15 min;(8)每孔加入50 μl终止液,终止反应;(9)于波长450 nm的酶标仪上读取各孔OD值;(10)根据标准品的浓度及对应的OD值,应用curveexpert软件计算出各样本的浓度,再乘以稀释倍数5得到实际测定浓度。

1.4 全部数据经SPSS 17.0统计软件处理,两组样本均数的比较用t检验,计数资料用χ2检验;相关性多因素分析采用Logistic回归分析。P<0.05差异有统计学意义;P<0.01差异有显著统计学意义。

2 结 果

2.1 MS组与非MS组年龄,性别比较 MS组89例,占总数52.7%。非MS组80例,占总数47.3%。MS组患者平均年龄(62.94±11.68)周岁,非MS组患者平均年龄(64.88±11.65)周岁。两组患者平均年龄经统计学处理(t检验)无差异(P>0.05)。MS组男性57例,女性32例;非MS组男性57例,女性23例,经统计学处理(χ2检验)无差异(P>0.05)。两组患者的年龄、性别具有可比性(见表1)。

表1 两组在年龄、性别比较

2.2 危险因素分析 MS占总数52.7%,所占比例最高,依次递减是单纯高血压病48例,占总数28.4%、多种危险因素的非MS 13例,占总数7.6%、单纯糖尿病12例,占总数7.1%、单纯高血脂4例,占总2.3%、单纯吸烟和或者饮酒3例,占总数1.7%(见图1)。

图1 危险因素分布图

2.3 缺血性脑血管病危险因素与MS相关性 本研究将所有患者脑血管病危险因素高血压、高血糖、高甘油三脂、中心型肥胖(腰围)、低HDL、吸烟、饮酒作为自变量,以脑梗死是否合并MS作为应变量,导入多因素Logistic回归分析模型。结果高血压、高血糖、高甘油三酯、腰围与MS发生缺血性脑血管病呈正相关,高血压相关性最高,其次是高血糖、高甘油三脂、中心型肥胖(见表2)。

表2 MS与缺血性脑血管病多因素相关性分析

2.4 MS组和非MS组脑动脉粥样硬化程度的比较 MS组和非MS组在颈部动脉内膜增厚及动脉粥样硬化斑块形成率,经过统计学处理(χ2检验)有差异(P<0.05)。MS组在颈部内膜增厚伴有动脉粥样硬化斑块形成发生率高于非MS组。MS组和非MS组在脑血管狭窄发生比率,经过统计学处理(χ2检验)有差异(P<0.05)。MS组患者脑血管狭窄发生率高于非MS组(见表3)。

表3 两组在脑动脉粥样硬化程度比较

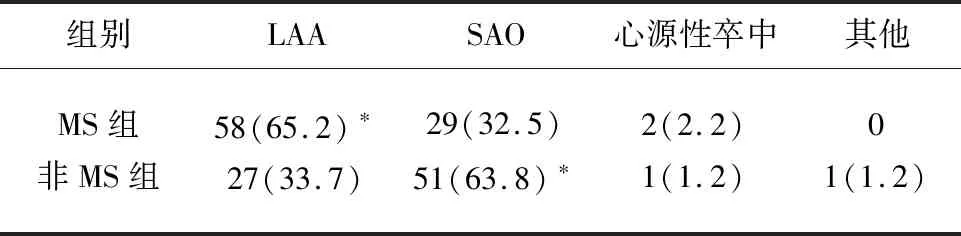

2.5 MS组和非MS组在脑梗死临床TOAST分型比较 MS组和非MS组的脑梗死临床TOAST分型,经统计学处理(χ2检验)有差异(P<0.05)。MS组患者以LAA型脑梗死为主,非MS组患者以SAO型脑梗死为主(见表4)。

表4 两组的脑梗死临床TOAST分型比较

2.6 MS组和非MS组患者血浆中脂联素含量的比较 MS组患者血浆中脂联素平均含量值低于非MS组患者血浆中脂联素平均含量值。经统计学处理(t检验)有显著差异(P<0.01)(见表5)。

表5 两组患者血浆中脂联素平均含量比较

4 讨 论

4.1 代谢综合征和缺血性脑血管病发病的关系 本研究结果显示:在缺血性脑血管病危险因素中,MS所占比例最高,其中高血压主要通过以下几种途径增加缺血性脑血管病发病风险:(1)MS中心环节是IR[2],指胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、肌肉和脂肪组织)对外源或内源性胰岛素作用的敏感性降低,机体为了克服IR,代偿性分泌过多胰岛素,引起高胰岛素血症,它是IR的重要标志[3,4]。当胰岛细胞功能缺陷即对IR无法进行代偿时,则发生2型糖尿病。研究证实IR是动脉粥样硬化发生重要的环节[5,6]。(2)高胰岛素血症刺激交感神经系统、增加心输出量、使血管收缩及平滑肌增殖,血管内皮细胞分泌一氧化氮减少、血管收缩,肾脏重吸收钠增加,使得血压进一步升高,加重对于血管内皮细胞损伤。(3)机体在IR状态下,胰岛素抑制游离脂肪酸(free fatty acids,FFA)释放作用减弱,导致FFA增多及极低密度脂蛋白合成增加,脂蛋白酶活性降低后,抑制载脂蛋白分解,使得富含甘油三脂的脂蛋白增加,引起脂蛋白代谢异常。近年来,越来越多的证据表明,血脂异常,特别是低HDL和高LDL在动脉粥样硬化形成和发展起着重要作用[6~8]。(4)中心型肥胖其特征是产生异常的细胞因子如白介素6(interleukin,IL-6)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor α,TNF-α),这些细胞因子的分泌不但影响以脂肪形式进行的能量贮存及释放,尚涉及组织对胰岛素的敏感性导致IR,还直接参与动脉粥样硬化发生的全过程[9~11]。(5)最后一个很重要的原因:当MS患者相关诊断指标处于临界状态时,因其均不够高血压病、糖尿病、高血脂症的诊断标准,因而很少能引起患者、甚至医生的重视。即随着血压升高、血浆中甘油三脂含量的升高、血糖升高、腰围增加、发生脑梗死风险亦增高。(6)研究中脂联素是脂肪细胞能分泌产生一种生物活性因子,其在机体的体脂变化、糖脂代谢、抗炎以及抗动脉粥样硬化中发挥有益作用。血浆中低浓度的脂联素被证明和高血压病、2型糖尿病、IR、高甘油三脂血症、MS、高密度脂蛋白降低有关[12]。本研究发现MS组患者血浆中脂联素水平显著低于非MS组。国外对于脂联素和脑梗死的分型研究显示,MS组患者血液中的脂联素水平较其他危险组低[11]。其中动脉粥样硬化组最低。说明脂联素和MS、动脉粥样硬化关系密切。以往动物实验研究证明,脂联素可以预防血管硬化及修复损伤的内皮细胞[12]。针对MS脂联素可以抑制脂肪组织分泌的内皮粘附分子及E-选择素的表达,减少了TNF-α诱导的单核细胞的粘附。同时抑制成熟细胞的吞噬活性和产生的能力,抑制巨噬细胞内脂肪的堆积,抑制清道夫的受体表达和其活性[13,14]。脂联素通过增强内皮细胞一氧化氮合成酶的活性,增加一氧化氮合成保护缺血脑组织[15]。同时其他研究还发现脂联素有稳定动脉内皮细胞作用、抗动脉粥样硬化作用 。此外,脂联素还有促进缺血区血管形成,抑制神经元凋亡的作用[15]。通过测定其在血浆中可发应出MS患者脑动脉粥样硬化程度,血浆中脂联素含量水平可预测发生缺血性脑血管病的风险,从而为MS患者预防缺血性脑血管病提供依据。有研究建议可缺血性脑血管病发生后可将补充脂联素作为治疗手段,但仍需要进一步的临床试验研究。