人教版高中化学新、旧教材比较

——以“物质的量”为例

2020-12-21马文涛李红英朱小红秦梦瑶

马文涛,李红英,朱小红,秦梦瑶

(合肥师范学院化学与化学工程学院,安徽合肥230601)

教材是学生的第一手资料,是教师教学的基础工具,是高考题型的鼻祖。因此在高中化学教学中,对教材的把握至关重要。依据《普通高中化学课程标准》(2017年版),人民教育出版社于2019年出版了《普通高中教科书化学必修第一册》(以下简称新教材),该教材吸取了2004 版《普通高中课程标准试验教科书 化学》(以下简称旧教材)的编写经验,并反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果。新教材相对于旧教材变革理念主要在于核心素养。化学学科核心素养包括“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学精神与社会责任”5 个维度[1]。其中包含了教师教学的方向和学生学习的最终目标。以下将以学科核心素养为背景,以““物质的量””这一节为例,对新、旧教材进行对比。

1 新、旧教材中位置的比较

在旧教材中““物质的量””这一节位于第一章“从实验学化学”第二节(化学计量在实验中的应用)。刚刚进入高中阶段的高一学生,尽管抽象思维逐渐占主导地位, 但在很大程度上还属于经验型,他们的逻辑思维需要感性经验的直接支持[4]。虽已储备一定的化学基础知识,形成初步的认知结构,但是初中化学最大的一个特点就是只停留在宏观层次。除了简单介绍了分子、原子、离子的相关概念,并未有实质的接触,所以学生并没有微观概念。刚步入高中,在学生原有的知识基础上未加任何过渡,就进入“物质的量”的学习,界面跨越相当大,再加上进入高中之后,各科难度都显著增加,很多学生反映听不懂,化学难学,从而打击了学生学习化学的兴趣,甚至扼杀了学生求知的欲望。既不利于教师展开教学,又不利于学生的发展,同时“物质的量”将会贯穿整个高中化学内容,且“物质的量”涉及到“物质的量”单位、摩尔质量、气体摩尔体积、“物质的量”浓度,以及包含其之间的转换和复杂计算等。据调查,很多学生之所以学不好化学,是因为“物质的量”没有学好,从而丧失对化学的兴趣,甚至是厌恶。

在新教材中“物质的量”这一节位于第二章“海水中的重要元素——钠和氯”第三节(“物质的量”)。在此之前,学生在初中知识结构的基础上进行了第一章“物质及其变化”(第一节物质的分类及转化,第二节离子反应,第三节氧化还原反应)的学习。在第一章中的“离子反应”和“氧化还原反应”的学习中树立了微观概念。经过了“离子反应”和“氧化还原反应”的学习,学生已经掌握了化学反应的实质,初步建立了宏观和微观的联系,而此时加入“物质的量”的学习,将毫无压力。前面学习宏观现象的微观实质,后面提出用于微观计算的物理量,并在此基础上研究微观粒子的定量计算,既符合学生的心理发展,也减轻了教师的教学重任,减轻了学生的学习压力,提高了学生的学习兴趣,有利于学生养成“宏观辨识与微观探析”的核心素养。

2 新、旧教材中内容的比较

2.1 导入内容的比较

2.1.1 示例一

旧教材:在化学实验室做实验时,取用的药品无论是单质还是化合物,都是可以用器具称量的。而物质间发生的化学反应是原子、离子或分子之间按一定数目关系进行的,对此,不仅我们用肉眼直接看不到,也难以称量……[2]。

新教材:从宏观上看,发生化学反应的物质之间是按照一定的质量关系进行的,物质是可称量的。从微观上看,化学反应是微观粒子按一定数目关系进行的,而微观粒子是难以称量的。那么,对化学反应进行定量研究时,能否将可称量的物质与微观粒子之间联系起来呢?为此国际上采用了一个新的物理量——“物质的量”[3]。

比较:分析以上新、旧教材中导入内容可见:旧教材中的这段导入过于客观,为了导入而导入,从上一节的化学实验基本方法过度而来,过于牵强,过渡性也不是很好。而且,此时的高中生并未建立微观概念,根本无法理解“物质的量”的提出的必要性和应用性。以理科生的思维方式来理解,对于该概念的提出思路应该是,研究应该由浅入深,并在此过程中,遇到了难以解决的缺口,为了补全缺口,提出某个新的概念来填补,并对新概念进行定义、界定、实践和检验。而现在对于高一的学生来说,并未觉得遇到这个缺口,所以“物质的量”的加入过于牵强,让学生为了学习而学习。既不符合学生的认知发展,也违背了学生的需要认知理论。而新教材导入中,首先从两观世界出发阐述化学反应的本质,然后提出了微观、宏观概念,老师只需要稍作阐释,学生就可以构建起知识体系。又因为在新版教材中,学生在学习“物质的量”之前已经学习了物质的分类、离子反应以及氧化还原反应。熟知了反应的实质,对微观世界有了本质的了解。在这里再以微观与宏观的关系为引题,也表明了“物质的量”是微观世界连接宏观世界的桥梁。由宏观认识到微观研究顺理成章,在微观研究中从定性问题的认知到定量问题的研究中抛出微观粒子难以称量这个难题,而想要继续深入则是个必须要突破的障碍。所以“物质的量”的提出具有必要性和应用性。在这一过程中,学生们了解了科学研究的过程中解决化学问题的思维模型和框架,也体会了“物质的量”的科学价值[5]。既训练了学生的证据推理与模型认知的核心素养,也进一步加强了学生的科学精神与社会责任,在激发学习兴趣的同时学生也将会带着科学探究的思维有目的地去学习本节内容。

2.1.2 示例二

旧教材:在化学实验中经常要用到溶液,我们有时用溶质的质量分数来表示溶液的组成。为了操作方便,一般取用溶液时不是称量它的质量,而是量取它的体积[2]。

新教材:在生产和科学实验中,我们常常要用到溶液,因此要用到表示浓度的物理量。溶液中溶质的质量分数就是这样一个物理量,它是以溶质的质量与溶液的质量之比来表示溶液中溶质与溶液的质量关系的。但是,我们在很多情况下取用液体时,一般不是称量它的质量,而是量取它的体积[3]。

分析以上新、旧教材中导入内容可见:①在旧教材中只讲在化学实验室中,将学生的思维固定在中学化学课堂上。而新教材中,不仅将学生拉出了课堂,走进了实验室,还走向了工厂和科学研究。让学生知道化学不是仅仅服务于课堂实验,不是仅仅服务于高考,它更服务于生产生活和科技发展,从而潜移默化地培养学生的科学精神与社会责任;②在旧教材中简单地介绍了溶质的质量分数,对于初中学习过的质量分数,有很多同学仅仅知道如何去使用,但很多同学都知其然而不知其所以然;再次,溶液的质量分数已是过去的知识点,或许学生都已记不清什么是溶质的质量分数,并且溶质的质量分数与本节内容有一定的联系,在这里应该仔细地再剖析一遍溶质的质量分数。新教材中,在学习本节之前,已经学了分散质和分散系,对于溶液有了更深层次的理解;而且学生也学习过离子反应、氧化还原反应等,对宏微结合的思想也相对成熟。而对于在本节课中学习的溶液的计算能够深入微观,知其构造,才能明其现象。由于用到溶液,我们可以自然想到所有的溶液都是混合物,想要计算更需要知道其浓度,提到浓度自然想到了初中学习的溶质的质量分数,那既然初中已经学习过关于溶液浓度的物理量了,为什么今天还要提出呢?由于在称取液体时,我们一般量取它的体积,因此溶质的质量分数已满足不了现在的需求。提到了溶质的质量分数那就一起回忆一下,为后面讲到物质的质量浓度与溶质的质量分数做铺垫,既顺理成章,又培养了证据推理的核心素养。

2.2 语言体系严谨性的比较

学习化学要求我们必须养成严谨求实的科学态度,而科学态度的养成需要体现在学习过程中的每个环节。教科书的学习是必不可少的环节,因此教科书上更须严谨。由于教科书是一切学习的根本,因此教科书更应注重每一个细节的拿捏。

2.2.1 示例一

由旧教材的“1 mol H2O 和1 mol Al 所含的粒子数都约为6.02×1023”[2]到新教材的“1 mol H2O 所含的水分子数和 1 mol Al 所含的铝原子数都约为 6.02×1023”[3]。虽然只有几字之别,但所传达的理念千差万别。在新教材中,明显将分子和原子区分开。从细节培养学生的微观概念,从细节告诉学生物质是由分子和原子构成的,或者说水是分子构成的,铝是原子构成的,从而培养学生的化学语言,防止发生水原子和铝分子这样的专业术语错误,更有利于学生养成严谨的科学态度。

2.2.2 示例二

旧教材“对于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子本身的直径,所以,当粒子数相同时,气体的体积主要决定于气体粒子之间的距离”[2]到新教材“对于气体来说,粒子之间的距离(一般指平均距离)远远大于粒子本身的直径,所以,当粒子数相同时,气体的体积主要取决于气体粒子之间的距离”[3]。在新教材中多加了一个括号,特别解释了这里的距离一般指平均距离,更加准确。在潜移默化中培养了学生严谨的科学态度,同时体现了处处是知识,处处值得我们去深思和学习。同样旧教材中的“决定于”也是一词两意:一是气体的体积决定粒子之间的距离;二是粒子之间的距离决定气体的体积。学生会有所误解,同时也体现了科学的不严谨。所以在新教材中将“决定于”改为“取决于”。

2.3 内容以学生为本的比较

教科书应该根据学生的认知发展进行编写,根据学生已有的知识储备,并在其已有的储备的基础之上进行拓宽和加深。因此,课本的内容应体现学生为本的思想,从学生的思维方式和思维能力为出发点进行编写。以下将举例说明新、旧教材的区别。

2.3.1 旧教材中的设计

【科学探究】

(1)第一个探究是根据电解水原理进行实验,观察不同时间试管内气体体积的变化及生成O2和H2的体积比各约是多少?

又假设电解18 g 的水,根据方程式计算生成的O2,H2的质量。再根据 O2,H2的摩尔质量,计算“物质的量”,并通过下表进行比较。

质量 物质的量 H2和O2的物质的量之比H2 O2

根据实验观察和推算能否初步得出下列结论:在相同温度和压强下,1 mol O2和H2的体积相同。

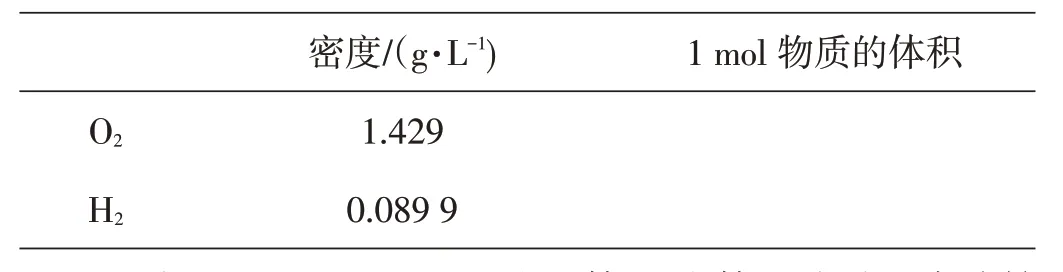

(2)下表列出了0℃、101 kPa(标准状况)时O2和H2的密度,请计算出1 mol O2和H2的体积。

1 mol 物质的体积O2 H2密度/(g·L-1)1.429 0.089 9

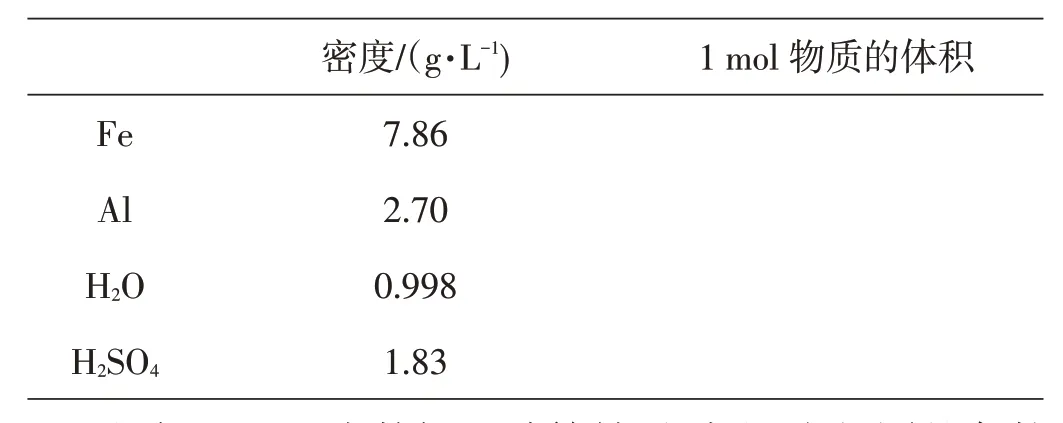

下表列出了20℃时几种固体和液体的密度,请计算出1 mol这几种物质的体积。

1 mol 物质的体积Fe Al H2O H2SO4密度/(g·L-1)7.86 2.70 0.998 1.83

根据上面两表数据及计算结果讨论,在相同的条件下,1 mol O2和H2的体积是否相同?1 mol 固体和液体的体积是否相同?你还能得出什么结论[2]?

2.3.2 新教材中的设计

【思考与讨论】

在一定条件下,1 mol 不同物质的体积如下表所示。观察并分析表中的数据,你能得出哪些结论?与同学讨论[3]。

气体0℃、101 kPa时的体积/L 液体20℃时的体积/cm3固体20℃时的体积/cm3 7.12 10.0 H2 O2 22.4 22.4 H2O H2SO4 18.0 53.6 Fe Al

2.3.3 新、旧教材的对比

无论是新教材中的【思考与讨论】还是旧教材中的【科学探究】,都是探究“同等条件下, 1 mol 不同固 (液)体物质的体积不一样的原因。而在标准情况下, 1 mol任何气体的体积大概都是22.4 L呢”?以研究推理为核心手段, 从影响物质体积大小的具体因素入手, 借助于“抓主要矛盾”“控制变量”“数学推导”“逻辑推理”“证据推理”等研究策略, 最终得出“1 mol 不同液体或固体体积不一样”“同压、同温下, 气体的密度比与摩尔质量之比相同”“同压、同温下, 气体的体积比与分子的“物质的量”之比相同”等结论[6]。最后引出本节课的重点——气体摩尔体积。

但是旧教材中的探究一略显多余,首先本节课重点是气体摩尔体积,而不是对相同温度和压强下,相同“物质的量”的气体的体积的探究。这里的实验完全没必要,反而使简单问题复杂化,且会增加学生的学习负担;其次,探究二中的两个表格是学生通过自己计算得出结果再进行比较。计算结果如下:

O2 H2密度/(g·L-1)1.429 0.089 9 1 mol 物质的体积22.39 22.25 1 mol 物质的体积7.125 10 18.036 53.55 Fe Al H2O H2SO4密度/(g·L-1)7.86 2.70 0.998 1.83

从计算的结果可知,由于计算误差,想让我们看到的结果并没有很好地展现出来。题目的目的是为了让我们通过计算数据得出相同“物质的量”的气体在相同条件下体积相同,但实际计算结果并未得出想要的数据,而是通过数值近似之后的结果来进行比较。这样会给学生传授一种不严谨的实验精神和科学态度;其次,将气体与固、液态分为两个表格,就是在直接告诉学生气态有所特殊,且不同于固态和液态,不利于学生从本质上理解气态为什么与固液态有所不同,从而不利于学生的发展,且没有贯彻目前的教育理念,将课堂还给学生,由教师引导学生探究,更不利于学生养成科学探究与创新意识的学科核心素养。而在新教材中,去掉了多余的探究一,且将探究二同步到一张表中,并将计算结果直接展现给学生,目的明确,言简意赅。去掉了多余部分,既给学生指明道路,又让学生不走弯路直入主题,简化了问题,丰富了主题,同时贯彻了学生为本,教师主导,学生主体的思想,又一次贯穿了证据推理、科学探究、科学精神与社会责任等学科核心素养。

3 结束语

化学课本是学生学习化学的基础工具,是高考题型的演变基础,因此化学课本是最重要也是最好的学习工具书。教师作为学生的领路人,应熟练把握课本,注重对课本上每个知识点细节的剖析,如此在教学过程中才能谨于言行,严于思维。新教材更注重学科核心素养的渗入,并以此来编排,这更有利于学生核心素养的养成,有利于培养“德智体美劳”全面发展的新时代的接班人。