巧用四“借”,培养学生解决问题的能力

2020-12-18何洁

何洁

解决问题能力包含学生发现问题、分析问题、解决问题、应用问题结论的能力,它是小学阶段重要的学习任务之一。在小学数学课堂中,如果能巧借趣味情境、直观图示、一题多解等方式进行教学,相信可以有效培养学生解决问题的能力。

一、善借趣味情境,培养学生发现问题的能力

传统教学中,一些学生认为数学知识比较抽象,对一些公式、算理感到乏味和枯燥,甚至产生畏难情绪。这种情况下,学生对数学就会失去探索发现的欲望,学生主动质疑及提问的能力就很难养成。发现问题往往比解决问题更重要。教师可以借助一些富有趣味性的数学题目,激发学生的好奇心和探究欲,将他们的注意力引到课堂。

如“三角形的认识”的教学,可以向学生提这样一个问题:10个人排成4列,每列递增一人,你知道应该怎么样来排列吗?学生通过画图,可以对三角形的概念有一个直观的认识,也激起学习的兴趣。再比如,教师可以在课前借助在数字中找规律:2,6,12,( ),30,42……让学生探讨数字之间所蕴涵的规律。这样的情境创设有利于激活学生的探究积极性,感受数学的魅力与趣味。

学源于思,思源于疑。让学生成为问题的发现者,教师要从现实生活及周围情境中发现及提取有价值的数学问题,让学生亲历问题就在身边。如关于“百分数”的知识,可出示以下信息:打八折、买四赠一、满300减50,同样的商品不同的优惠方式,如何购买最优惠?排队付款的时候,商场管理人员如何快速而有效地节省顾客排队时间,能否根据购买数量的多少设置不同的收银柜台,尽可能地节省顾客排队时间。教学中可以借助这样的生活化情境,指导学生发现生活中的问题,帮助他们形成自主提问的能力,培养数学素养。

二、凭借直观图示,培养学生分析问题的能力

解决问题是一个复杂的思维过程,小学生的思维水平与分析能力还比较弱,遇到信息量大、条件隐蔽的题目时,缺乏从题目中提取有效信息的能力。教师在引导学生分析问题时,可以利用图示将抽象的数学问题形象化,明晰解题思路,从而找到突破口。

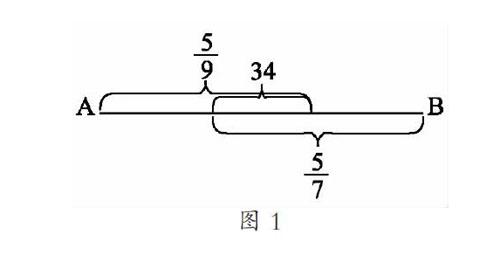

例如,甲、乙两车分别从A、B两地同时出发相向而行,当甲车行驶了全程5/9时,乙车行驶的路程占全程的5/7,这时候两车相距34千米,求这两地的距离。这道题中,两车相距34千米,可能有两种情况:一是两车还未相遇;二是两车相遇后又继续前进,相距34千米。仅靠文字阅读,学生比较难判断,教师可以引导学生通过画线段图来分析题意。通常用一条线段来表示全程,线段两端分别代表A、B两地,再将甲、乙两车行驶路程用线段图示标出。很明显就能看出,两车行驶路程都超过全程一半,很直观地让学生感受到两车是相遇后继续前进,从而发现34千米占全程的(5/9+5/7)-1。通过线段图示(图1),快速厘清解题思路,找准问题的切入口,使分析问题变得更轻松。

华罗庚说过,数缺形时少直观。借助图示,将枯燥的文字语言变为生动的图形语言,抽象的题目直观化,有助于学生分析问题时梳理思路,为探寻解题答案搭建桥梁。

三、活借一题多解,培养学生解决问题的能力

传统教学中,教师是课堂的主体,往往忽视了学生对解题技巧的多样化需求,单一的解题方式让他们感到枯燥、厌烦,失去解决问题的探索欲望。教师可以借助一题多解的方式,引导学生拓宽思维,通过提供更多的解题思路选择,培养学生的发散思维。

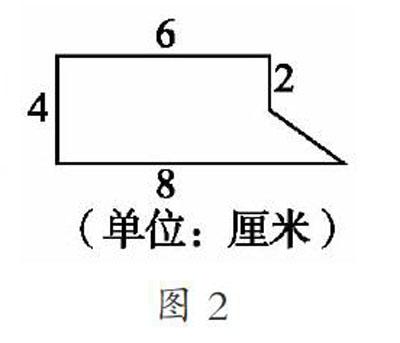

如在学生学习了长方形、正方形、三角形、平行四边形、梯形等基础图形面积的计算方法后,笔者让学生求右图多边形(图2)的面积,并想一想能用几种方法解答。

学生很热烈地参与讨论和探究,或剪或拼,探讨出了很多种思路(图3)。每个学生的思维都不一样,交流过程中碰撞出了火花,激起了他们更多的探求動力,也吸纳了更多方法和解题技巧。这样的题目,既培养了学生的发散性思维,也为解决问题提供更多策略。

四、巧借生活应用,培养学生解决问题的意识

传统教学认为数学是思维训练的学科,而实际上数学不仅只是一门学科,更是一门技术。教师可以指导学生从实际生活中寻找数学元素,从数学角度探寻解决问题的策略,让数学贴近生活、指导生活,从而让学生感受到数学的实用性,达到学以致用的效果。

如人教版六年级下册“数学思考”的内容,学生学习了平面内2个点可以连1条线,3个点可以连(1+2)条线,4个点可以连(1+2+3)条线,n个点可以连1+2+3+……+(n-1)=n(n-1)÷2条线的数学知识后。笔者借车票行程的经过车站来设计题目:老师今天要从厦门到福州,中间经过厦门北、晋江、泉州、莆田、福清、福州南这6个车站,如果你是动车的售票员,单程你可以设计多少种不同的乘车方式呢?如果是双程呢?学生马上就能将每个站点抽象成数学中的点,两个车站之间的车票就是两点之间的连线,那么,求单程有多少种不同车票就能转化成求8个点能连多少条线。可以发现,学生懂得了用数学的眼光看待实际生活中的问题,感受到了数学的价值。

再如,学习了“统计”的知识后,可以让学生将知识用于生活实践,收集自己家里一年用电的情况,通过表格整理数据和统计图描述,再根据图形的波动分析用电高峰、低谷月份的原因,从而判断出自己家里用电情况是否合理,为今后如何省电做出建议。这样的实践活动不仅培养学生的节约环保理念,更感受到家庭主人翁意识。又如,通过“数字与编码”的学习,可以让学生讨论班级图书角图书的编码方案。如何设计能够快捷准确地找到图书?图书编码需要包含哪些信息,信息如何用字母和数字进行编排?学生探究后表示可以用字母代表图书类别,A代表文学,B代表科幻;用数字表示班级,如五年三班用53。简洁明了的数字编码让学生感受到数字信息时代就在身边,借用日常生活素材,让学生将课堂知识应用到生活中去,也让学生能够获得学习的成就感。

总之,教师应注重学生解决问题能力的培养,善“借”各种灵活多样的方式,优化教学方法,培养学生解决问题的能力,促进其数学素养的发展。

(作者单位:福建省厦门市大同小学 本专辑责任编辑:王振辉)