公共危机治理中的数字政务应用和社会参与

2020-12-17戴思源孟天广

戴思源 孟天广

摘 要:数字政务应用对社会进行“技术赋权”,促进了公众的社会参与,有利于公众和政府协同共治的社会治理格局出现。根据公众对线上各种数字政务应用的使用习惯,运用潜类别分析的方法,研究识别出4类对数字政务应用的使用接受程度高低有差的使用者:积极使用者、普通使用者、传统使用者、消极使用者。研究发现:这4类使用者不仅在性别、年龄、学历和职业上存在着明显的差异,在此次新冠肺炎疫情危机中,4类使用者中对数字政务应用的使用接受度越高的群体,他们为“抗疫”事业“出力”和“出钱”的行动与意愿也更加积极;公众对数字政务应用的使用接受程度也影响着他们自身对数字政务应用社会治理效果的认可。鉴于此,政府应当积极推动数字政务应用在公众中的普及和使用。

关键词:数字政务应用;技术赋权;社会参与;社会治理

中图分类号:C939

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2020)06-0022-08

The Application of Digital Government and Social Participation

in the Management of Public Crisis

DAI Siyuan, MENG Tianguang

(School of Social Sciences, Tsinghua University, Beijing, China, 100084)

Abstract:

The application of digital government empowers society from the perspective of technology, promotes public participation in society, so it is conducive to enable the public and the government to collaborate and govern the society together. According to the publics usage habits of various online digital government applications, with latent class analysis, the study identified four types of users with different level of acceptance of digital government applications, namely, active users, ordinary users, and traditional users, and passive users. The study found that these four types of users have obvious differences in gender, age, education, and occupation; in the current COVID-19 crisis, among the four types of users, the groups that are more receptive to the use of digital government applications, their actions and willingness to provide help and donate for the anti ̄epidemic initiative are more active; the level of publics acceptance of the use of digital government applications also influences their own recognition of the social governance effects via digital government applications. Based on the conclusion mentioned above, the government should actively promote the popularization and use of digital government applications among the public.

Key words:

digital government application; empowerment by technology; social participation; social governance

2020年伊始,新冠肺炎疫情突然暴發。自武汉首次报告感染病例后,疫情迅速在全国蔓延,成为新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、社会影响最深、防控难度最大的突发公共卫生危机。新冠疫情不仅给人民群众的生命财产安全造成了巨大的威胁,也给国家的治理体系和治理能力构成了严峻的考验。幸而在习近平总书记亲自指挥及部署下,经过全国上下团结一心、艰苦努力地防控,新冠肺炎疫情在全国蔓延的势头得到了很快地扭转,国内疫情防控形势持续向好,人民的生产生活秩序也出现了加快恢复的态势。在此次疫情防控上取得这样的成绩,不仅是依靠着广大奋战在抗疫第一线的医务和防疫工作者们,也是国家长期推动的社会治理现代化的努力成果。其中,信息技术的广泛运用成为了此次疫情防控过程中的治理亮点。

对于社会治理而言,技术本身的发展是分别向政府和社会进行赋能与赋权的过程。一方面,技术向政府赋能,助其向“以公众为中心”的社会治理理念转型,建构出开放政府、智慧政府、回应政府和濡化政府等创新治理模式,实现政府在决策能力、吸纳能力、整合能力、濡化能力和传统政府能力上的全面提升[1]。另一方面,技术向社会赋权,公众的社会参与水平和深度得到提升,最终实现社会“数字民主”的发展[2]。

数字政务应用是政府借助信息技术,通过政治传播和公共服务供给的方式,以推进社会治理现代化的数字技术工具[3]。已有研究从技术赋能的角度验证了在突发公共危机中,数字政务应用对于政府信息传播和公共服务能力的强化作用,和公众对于政府政治信任的积极影响[4]。与之对应,本文从技术赋权的视角出发,分析在疫情期间,数字政务应用对于公众社会参与的影响,以及公众对于数字政务应用在社会治理各个方面成效的认可程度。为此,本文基于2020年“数字技术与公共卫生治理现代化问卷调查”数据,考察在新冠肺炎疫情期间,对数字政务应用有着不同使用接受度的公众在防疫信息反馈和向疫区慈善捐献等社会参与活动中的行为与意愿的表现差异,以及他们对数字政务应用社会治理绩效的认可程度高低。

一、数字政务应用与公众社会参与

公众的社会参与对于形成一个政府和社会协同共治的良性治理格局有着至关重要的作用[5]。而数字信息技术的发展本身就能直接提升政府和公众等行为者参与社会治理的能力[6]。相较于其他“去政治化”的商业应用产品,数字政务应用在公众的社会参与上发挥更为积极的作用[7]。

中国数字政务应用的发展同步于中国数字政府的发展。1999年,中国政府机关正式启动了“政府上网”工程,标志着中国政府的政务服务体系开始普遍步入互联网时代[8]。与此同时,政府门户网站和电子服务大厅作为政府主导下的早期数字政务应用产品在全国各地的行政系统中推广。这些早期的数字政务应用更多地是通过网络向用户传递信息或对信息咨询进行应答,政府和公众之间的互动程度低[9]。在此之后,信息技术和移动互联网飞速地发展,诞生了许多政务应用的创新产品。例如,包括政务微博、微信公众号在内的政务新媒体,依托在支付宝、微信和专属移动客户端之上的政务服务应用和网络问政(协商)平台等。这些新出现的数字政务应用主要通过移动信息技术,在政府与企业间(G2B)、政府与公众间(G2C)、政府不同部门间(G2G)形成“即时性”“场景化”“便捷化”“高普及”的互动链接[3]。当然,那些早期诞生的数字政务应用产品并没有因这些新兴应用的出现而消失。由于政府长期的投入建设与运营,传统数字政务应用亦在不断提高信息化水平,在公众中仍然保持着较高的普及度和接受度。

数字政务应用主要通过技术赋权的方式,帮助公众参与到同政府协同共治的社会治理格局中。具体来说,首先,数字政务应用作为互联网信息产品,直接提升了公众的知情权和监督权。同报纸、广播电台、电话、电视等传统媒体相比,数字政务应用的信息非常多元,公众可以基于自身需要了解到政府和社会各个方面的信息[10]。其次,降低了公众社会参与的成本,公众可以即时、便捷且不花费额外成本的方式参与活动。微博、微信、网上社区、虚拟问政平台等数字应用产品直接减少了公众参与的现实障礙[11-12]。再次,增加了公众同政府的互动机会。作为创新式的互动媒介,数字政务应用促使政府的公共服务供给从“公众单向诉求表达、政府单向回应”模式,向“公众—政府实时双向互动”模式转变,而公众在社会治理中的结构性角色的变化促进与支持公众的社会参与行为[3]。最后,培育了公众社会参与的能力与意识。政府借助政务应用等数字技术工具推进濡化政府的建设,公众的社会参与由此能直接得到来自政府的鼓励和引导[1]。

在本次疫情防控中,移动互联网、大数据、云服务、人工智能、5G、工业互联网等数字技术在监测分析、病毒溯源、防控救治、资源配置等多个方面提供了必要的技术保障和信息支撑[13]。已有的研究指出,对于普通公众来说,数字政务应用不仅成为了其了解疫情信息的重要渠道,也是他们获取政府公共服务的重要载体[4,14]。基于此,公众对于数字政务应用在疫情中所发挥作用的认可度情况,也成为了研究所关心的重要内容之一。

二、基于2020年新冠肺炎疫情网络调查数据的实证发现

(一)研究数据

本文所使用的数据来源于2020年“数字技术与公共卫生治理现代化问卷调查”,该调查由清华大学数据治理研究中心设计并实施,旨在了解在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发期间,中国公众对疫情的看法、态度、诉求,以及对防治政策及其成效的评价和建议。需要说明的是,由于此次调查在疫情蔓延期间开展,严格地面对面随机抽样调查不具可操作性,因此,本文所获得的数据是通过网络调查平台获得的。在2020年2月3日至9日,该调查共在全国范围内收集到6 046位受访者的反馈信息,受访者覆盖全国34个省市区(含港澳台)的406个地级市单位,具有较好的地区代表性。

(二)数字政务应用使用者的潜类别及其特征

对于不同数字政务应用使用者类型的界定与归类,本文是通过受访者对各类数字政务应用的使用情况进行潜类别分析来确定。简单地说,潜类别分析是利用外显变量来概率估计在潜在变量中个人所属某一类别的统计方法。对于受访者在各类政务应用上的使用状况,问卷是这样询问的:“您接触、访问或使用下列政务公开及公共服务等应用的情况如何?”为突出受访者使用习惯的模式化特征,本文参照以往实证研究的经验,将受访者的使用行为做二分类处理。即:将选项填答是有使用经历的(经常、有时、偶尔)编码为1,没有使用经历的(从不)编码为0,这种处理方式不会影响数据分析结果,还能使数据结果更加直观。潜类别变量被划分为多少个类别最为合适,主要视数据的拟合状况和模型的解释力而定。经综合考虑,研究确定将数字政务应用使用者分为4个类别是较为理想的分类模型

不同分类的潜类别模型拟合度检验结果可向研究者联系索取。。

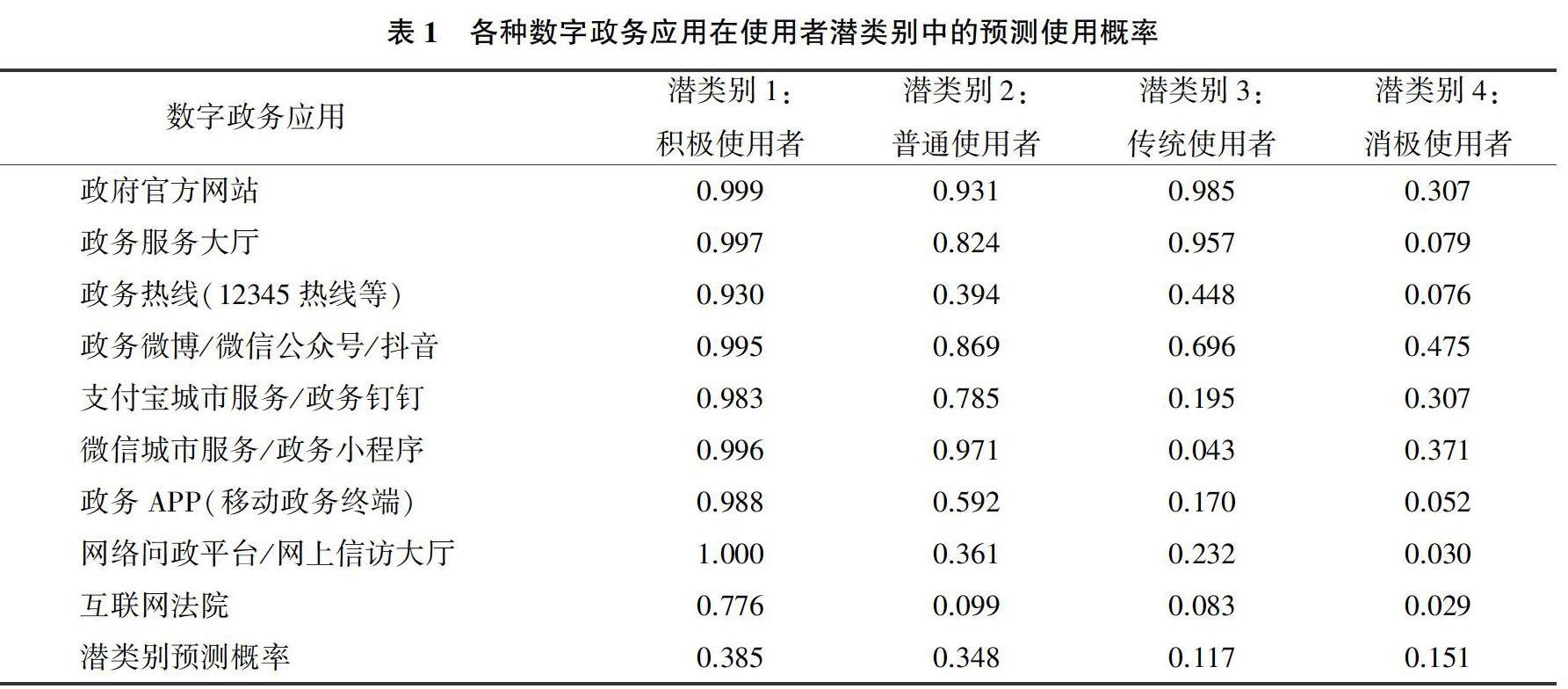

表1展示了各个数字政务应用在4类型使用者中的预测概率构成情况,并基于此对4类型使用者分别进行命名。在潜类别1中,各类数字政务应用的使用概率在所有4类使用者中都为最高,是各种数字政务应用的积极使用者,这类群体占受访者的38.5%。潜类别2和潜类别3中,各类型政务应用的使用概率均低于潜类别1。而在两个潜类别群体的互相比较中,可以发现属于潜类别3的群体在政府官方网站、政务服务大厅和政务热线等web 1.0和web 2.0时代投入使用的传统数字政务应用有着较高的使用概率,但在政务微博/微信公众号/抖音、微信城市服务/政务小程序、政务APP、网络问政平台/网上信访大厅、互联网法院等最近几年才在web 3.0时代推广的新型数字政务应用上,其使用概率都明显低于潜类别2的群体。基于上述特征,属于潜类别3的群体可被定义为传统使用者,占受访者的11.7%。潜类别2群体则是数字政务应用的普通使用者,占受访者的34.8%。潜类别4的人群在大部分数字政务应用的使用概率都是最低的,仅在支付宝城市服务/政务钉钉和微信城市服务/政务小程序两类新型政务应用上高于传统使用者,但仍远低于潜类别2和潜类别1。因此,研究将潜类别4群体视为数字政务应用的消极使用者,占受访者的15.1%。

(三)数字政务应用使用者的社会人口学特征

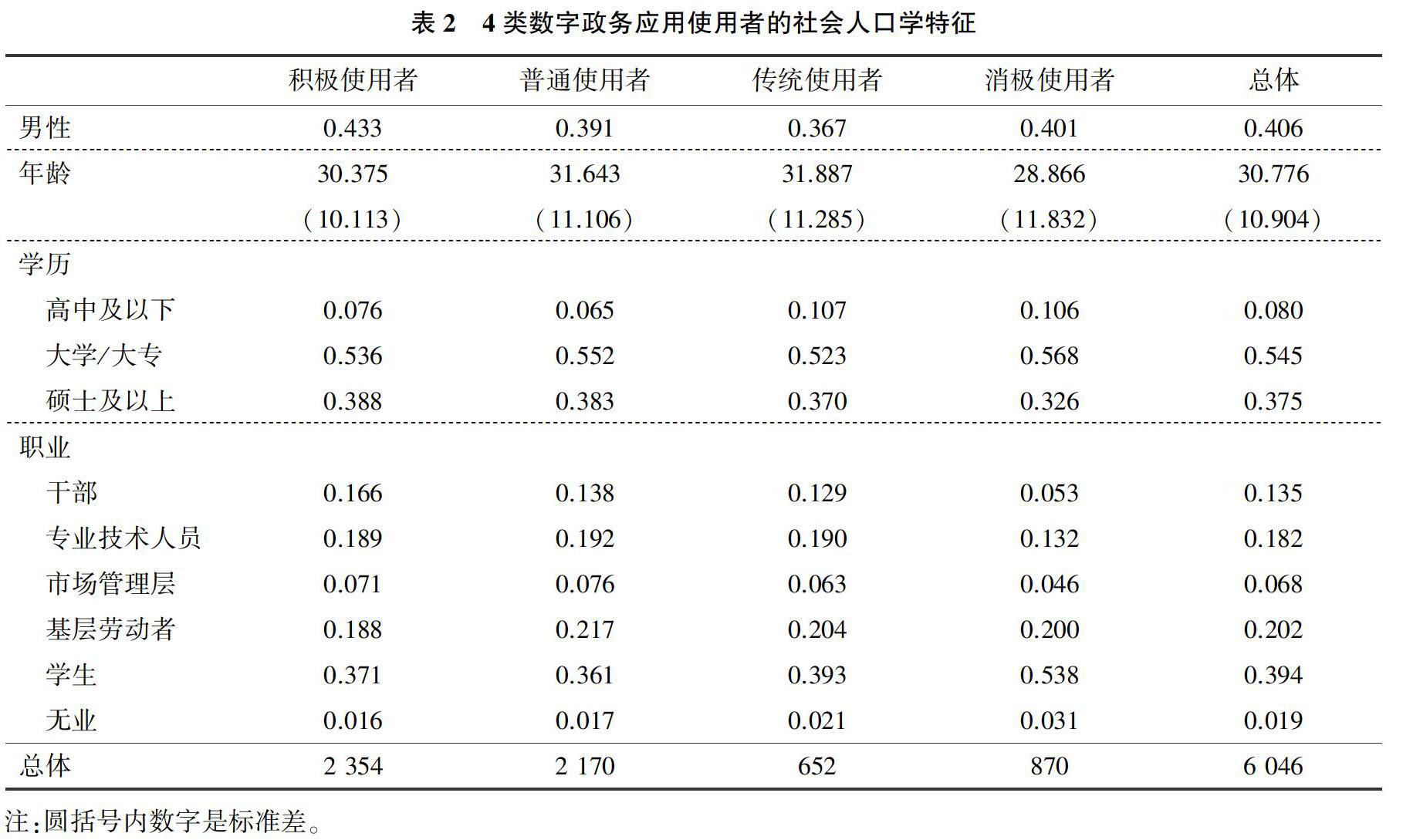

表2显示出,在受访者中,4种不同类型的数字政务应用使用者在构成特征上有着显著的差异。在积极使用者中男性比例最高,而在传统使用者中男性比例最低。这一结果或许是因为相比于女性,男性在日常生活中更加偏好使用数字应用,特别对刚推出的新型数字技术怀有更为开放的态度。传统使用者的平均年龄最为年长,消极使用者最为年轻。年长者在新型数字技术上的接受能力较弱,在使用中更倾向传统应用;而年轻人在总体上对包括政务活动在内的社会活动参与较少。在学历层次上,积极使用者和普通使用者的高学历占比要显著高于受访者总体的构成水平,而传统使用者和消极使用者则在构成上偏低。在职业特征上,不同类型的使用者也有着显著差异。简单地说,数字政务应用的使用接受程度越高的群体,他们中高社会经济地位的职业占比就越多。在积极使用者和普通使用者中,干部、专业技术人员和市场管理者的占比明显高于其他受访者的总体水平。

(四)数字政务应用使用者的社会参与特征

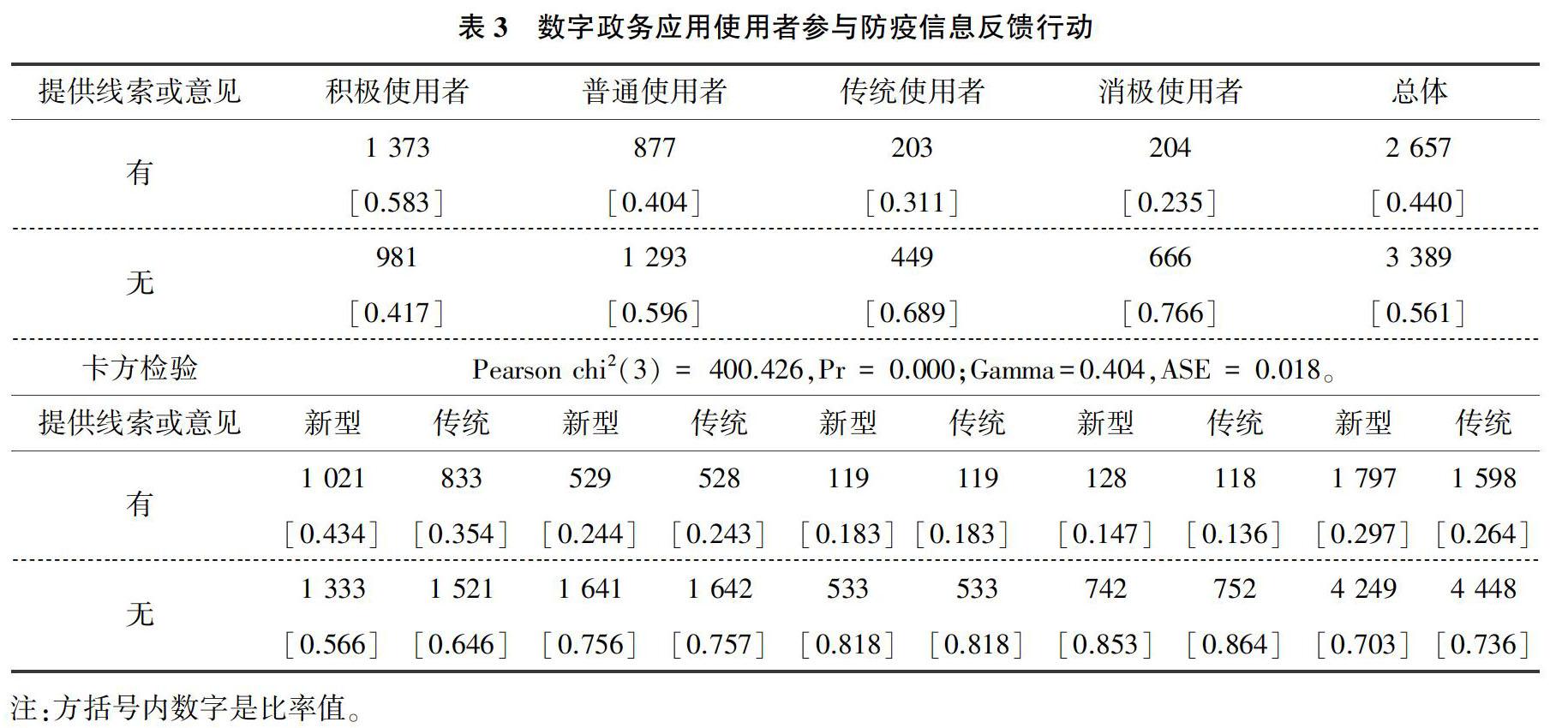

表3展示了在调查开展前,4种不同类型的数字政务应用使用者是否有通过提供疫情防控线索或意见建议等行为参与到疫情防控中。问卷询问了多种提供防疫线索或者提出意见建议的行为方式。本文将有通过其中一种及以上方式参与到疫情信息反馈活动的,都视为提供了防疫线索或意见。

卡方检验结果显示,4类型数字政务应用使用者在防疫线索和意见提供上存在显著的差异,卡方值为400.426,自由度为3,显著性水平0.000,小于0.001,Gamma相关系数值为0.404,显著性水平为0.018,小于0.05。该结果反映出数字政务应用的接受程度同防疫信息反馈行为之间的正向关系。随着使用者对于数字政务应用使用接受程度的增加,其越有可能参与到以提供防疫信息为代表的社会行动中。积极使用者参与到防疫信息反馈的行动人数占到了其群体的58.3%,但消极使用者的参与人数仅为其群体人数的23.5%。

在进一步的分析中,本文对于各类反馈方式进行分类,将使用微信“国务院互联网+督查”小程序、在政府网站留言与给市(省)长信箱写邮件、到各类网络问政平台留言和通过电话/政务微博/政务微信/政务APP联系政府相关部门等方式来反馈防疫信息的行为,定义为依靠数字技术实现的新型信息反馈方式。通过拨打统一热线电话(12345市民服务热线、市长热线)、拨打120、110、12315等专线电话、找小区/村里网格员向上级部门反映、通过电话或微信聯系所在单位或所在村居委会以及其他防疫信息反馈方式归类为非主要取决于数字技术实现的传统信息反馈方式。通过比较分析,在积极使用者中,愿意使用新型信息反馈方式的比例明显高于传统信息反馈方式;有使用新型反馈方式的人数占参与防疫信息反馈行动人数的74.44%(1 021/1 373×100%)。换言之,那些数字政务应用的积极使用者参与到防疫信息反馈行动的方式主要依赖于数字技术;其他类型的使用者在新型信息反馈方式和传统信息反馈方式的差异并不十分突出,且行动参与比例均低于积极行动者。

在调查集中进行的2020年的2月初,此时武汉作为国内新冠肺炎疫情最为严重的地区,当地的民生和卫生系统面临着严峻的挑战。表4和表5分别展示了4类型数字政务应用使用者在向武汉捐款捐物意愿和向疫区捐款金额意愿及其差异。总的来说,本次调查中的受访者在向疫区捐款捐物的意愿是积极的。有超过86%的受访者表示愿意向武汉捐款捐物,超过71%的受访者向疫区捐款的金额意愿超过了100元。另一方面,通过分组比较,我们也观察到不同类型的数字政务应用使用者在参与向疫区捐款捐物的慈善行动意愿还是有着明显差距的。

基于表4的卡方检验显示,在自由度为12的水平下,卡方值为84.445,显著性水平为0.000,小于0.001。这意味着数字政务应用的使用接受程度同向武汉捐款捐物意愿显著相关。Gamma系数为0.121,且显著度水平为0.018,小于0.05。其说明数字政务应用的使用接受程度同向武汉捐献意愿之间的正向关系,即随着受访者对于数字政务应用使用接受度的提高,其向武汉捐款捐物的意愿也随之增加。例如,在数字政务应用的积极使用者中,选择非常愿意的便占到了近58%,而消极使用者则是在49%以下。

表5显示出4类群体在向疫区捐献金额水平意愿的差异特征。在12个自由度下,卡方值为69.875,显著性水平为0.000,小于0.001,群体间在捐献金额水平上的差异显著存在。Gamma系数为0.072,显著度为0.015,小于0.05,表明受访者在数字政务应用接受程度同捐献金额意愿数额水平之间的正向关系。综合考虑表4和表5的数据分析结果,可以发现那些对数字政务应用接受程度越高的人(比如数字政务应用的积极使用者群体),他们参与到社会慈善行动并为之承担成本的意愿越强。

(五)数字政务应用的治理效果认可度及其差异

表6显示了数字政务应用使用者在对数字政务应用各个方面所发挥作用的认可度特征。总体上看,受访者对于数字政务应用的社会治理效果是持肯定态度的。首先,在“及时向社会发布政务信息提升政府透明度”上,87.1%的受访者对其是认可的。其次,是“向市民和企业提供更便捷、更高效的公共服务”,有78.8%的受访者是认可的。“及时听取并回应社情民意”“提升公共参与强化社会监督”“为政民互动和沟通提供更多元化渠道”和“积累政务数据开展科学决策、精准施策”等4个方面依次排名在受访者治理效果认可度的第3到第6位。“整合政府内部上下级、部门间信息流”排名最末,仅46%的受访者对其是认可的。通过对数字政务应用在不同方面上治理效果认可度的比较,可以发现,公众普遍认同数字政务应用在和自己日常生活相关的信息传播和公共服务方面的价值。区分不同类型的数字政务应用使用者对数字政务应用的认可度,显示了个人对于数字政务应用治理效果的认可度高低同其自身对数字政务应用的使用接受度有关。消极使用者和传统使用者对数字政务应用在各个方面上的治理效果认可度水平低于总体平均水平,而积极使用者和普通使用者的认可度水平高于受访者总体平均水平。

三、结语

本文基于技术赋权的视角,验证了数字政务应用对公众主动参与到抗击疫情的社会行动中的积极意义。在此次新冠肺炎疫情危机中,数字政务应用发挥了信息传播、政群沟通等重要功能,即普通公众通过使用数字政务应用的方式,即时和便捷地了解和参与到政府疫情防控的決策、执行和反馈行动中,并促使他们协同政府共同应对疫情。

研究结果显示,对数字政务应用的使用接受度越高的群体,他们表现出更强的社会参与意识,他们为“抗疫”事业“出力”和“出钱”的行动与意愿也更加积极。数字政务应用的积极使用者们,会更加主动地参与到疫情信息的反馈行动中,并更加积极地采用新的信息技术工具。对面向疫区的社会慈善行动,他们也表现出了更为积极的参与意愿。与之相对,那些对数字政务应用接受程度较低的群体,他们在疫情中的社会参与行动和参与意识普遍低于一般公众。这一情况容易导致政府和公众所形成的多元协同共治的防疫治理格局出现破口,使得疫情防控的最终效果大打折扣。因此,若要将数字政务应用的治理绩效最大化,如何提高这一类群体对于政务应用的接受程度便显得格外重要。基于人口结构特征,这就要求政府进一步有效地向女性、年轻人、低受教育水平者、基层劳动者、学生和无业人员等进行数字政务应用的引导宣传与普及教育,以提高他们对于数字政务应用(尤其是新型数字政务应用)的接受程度,促使他们能主动参与到新冠疫情的防控行动中来。除此之外,随着数字信息技术和移动互联网的发展,政府也应继续主动丰富相关数字政务应用,方便公众更容易与便捷地获取政府的信息和服务。特别是,应当发挥数字信息技术的优势,为特定群体提供量身定制的个性化服务,以提高他们对数字政务应用的接受度,这将有利于他们协同政府一起参与到包括疫情防控在内的社会治理活动中。

在本次调查中,我们还发现在新冠肺炎疫情期间,数字政务应用在信息传播和公共服务等方面得到了公众的高度认可,并且公众对于数字政务应用治理效果的认可度同他们对数字应用的使用接受度有着一定的联系。简单地说,当消极使用者、传统使用者开始熟悉数字政务应用,成为数字政务应用的普通使用者或者积极使用者后,他们对于这些应用的认可度在各个维度上都会显著地提高。这意味着,数字政务应用在公众中认可程度也取决于它们是否能真的被公众熟悉和使用。

参考文献:

[1]

孟天广,张小劲. 大数据驱动与政府治理能力提升——理论框架与模式创新[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版),2018,31(1):18-25.

[2]HAGUE B N, LOADER B D. Digital Democracy: discourse and Decision Making in the Information Age[M]. New York: Routledge,2005:2.

[3]赵金旭, 孟天广. 科技革新与治理转型:移动政务应用与智能化社会治理[J]. 电子政务,2019(5):2-11.

[4]赵金旭, 傅承哲, 孟天广. 突发公共危机治理中的数字政府应用、信息获取与政府信任[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2020,40(4):12-22.

[5]罗伯特·帕特南. 独自打保龄——美国社区的衰落与复兴[M]. 刘波, 祝乃娟, 张孜异, 等, 译. 北京:北京大学出版社,2011:5.

[6]孟天广, 郭凤林. 大数据政治学:新信息时代的政治现象及其探析路径[J]. 国外理论动态,2015(1):46-56.

[7]孟天广, 宁晶. 互联网“去政治化”的政治后果——基于广义倾向值匹配的实证研究[J]. 探索,2018(3):63-76.

[8]汪向东. 我国电子政务的进展、现状及发展趋势[J]. 电子政务,2009(7):44-68.

[9]张航. 从电子政府走向移动政府的理论与实践探索[J]. 电子政务,2017(12):72-81.

[10]孟天广, 郑思尧. 信息、传播与影响:网络治理中的政府新媒体——结合大数据与小数据分析的探索[J]. 公共行政评论,2017,10(1):29-52+205-206.

[11]GIBSON R K, LUSOLI W, WARD S. Online Participation in the UK: testing a Contextualised Model of Internet Effects1[J]. British Journal of Politics & International Relations, 2010, 7(4):561-583.

[12]孟天广, 季程远. 重访数字民主:互联网介入与网络政治参与——基于列举实验的发现[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2016,31(4):43-54+194-195.

[13]武汉大学国家发展战略研究院新冠病毒疫情防控研究课题组. 抗击新冠病毒疫情的中国经验[J]. 学习与实践,2020(4):22-34.

[14]贾哲敏, 孟天广. 信息为轴:新冠病毒疫情期间的媒介使用、信息需求及媒介信任度[J]. 电子政务,2020(5):14-27.

(责任编辑:杨 洋)

收稿日期:2020-09-21

基金项目:

2018年度国家社会科学基金重大项目“基于大数据的智能化社会治理监测、评估与应对策略研究”(18ZDA110)。

作者简介:

戴思源,男,浙江台州人,博士,清华大学政治学系博士后。研究方向:城市社会学、数字治理。

孟天广,男,甘肃庆阳人,博士,清华大学社会科学学院副院长、政治学系长聘副教授。研究方向:中国政府与政治、网络与信息政治。