体育学科核心素养与体育教学目标对接的方式、困境与策略

2020-12-17邵伟德李红叶齐静李启迪

邵伟德 李红叶 齐静 李启迪

摘 要:2017年高中体育与健康课程标准首次提出体育学科核心素养,标志着体育课程从新世纪改革以来又走向了一个新的发展阶段,但因体育学科核心素养本身的学科性与抽象性,短时间内基层体育教师难以领会与落实到体育教学之中。运用文献资料法、逻辑思维法,以体育教學目标为视角,探讨体育学科核心素养与体育教学目标对接的问题。研究认为,体育学科核心素养与体育教学目标的对接具有介入、悬置、耦合3种方式;当下体育学科核心素养与体育教学目标对接的困境体现在“贴标签”、不理会、表面化等方面,困境的破解策略是理清层级关系,分层介入;寻找耦合连线,精准融合;悬置核心素养,立足教学探索本质;明晰核心素养重点,规划教学目标主次;专家基层协同合作,有效融合素养目标。

关 键 词:学校体育;体育学科核心素养;体育教学目标;高中体育与健康课程标准

中图分类号:G807.01 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2020)06-0090-07

Means, dilemma and strategy for the connection between the physical education disciplinary core attainments and the physical education teaching goal

SHAO Wei-de,LI Hong-ye,QI Jing,LI Qi-di

(School of physical education and Health Sciences,Zhejiang Normal University,Jinhua 321004,China)

Abstract: The physical education disciplinary core attainments is a new concept firstly used in the curriculum standard of physical education and health in senior high school in 2017, which marks that physical education curriculum has moved to a new stage of development since the reform of the new century. However, due to the discipline and abstraction of the physical education disciplinary core attainments itself, it is difficult for grass-roots physical education teachers to understand and implement in physical education for a short time. This study uses the methods of literature and logical thinking to explore the problems and dilemmas of the connection between the physical education disciplinary core attainments and the physical education teaching goal from the perspective of physical education teaching goal. The results show that there are three ways to connect the physical education core attainments with the physical education teaching goal : intervention, suspension and coupling. The dilemma of the current connection between the physical education core attainments and the physical education teaching goal are embodied in labeling, ignoring and superficiality. The strategy to solve these are to clarify the hierarchical relationship and intervene by layers; to find the coupling connection and integrate accurately; to suspend the core attainments and to stand on the essence of teaching exploration; to discern the key points of core attainments, and plan the primary and secondary order of teaching goal; and to cooperate between experts in grass-roots in order to effectively integrate literacy objectives.

Key words: school physical education;physical education disciplinary core attainments;physical education teaching goal;the curriculum standard of physical education and health in senior high school

2017年修订的高中体育与健康课程标准首次提出了“体育学科核心素养”这一新概念[1],它的形成背景并非来自体育学科自身内推力,而是借助于《中国学生发展核心素养》的出台并力图落实到学校教育各学科之外力作用。尽管体育学科核心素养并非完美,“体育学科核心素养的组成要素过于繁杂,且各要素之间缺乏内在的逻辑性和密切度,不能有效反映体育学科核心素养的特点与要求”[2],但体育学科核心素养的出台已成定论,这一事实对于体育课程深化改革而言,其冲击力巨大,不仅突破了体育与健康课程改革的价值观与课程目标,对基础教育微观操作层面的方法论也产生了极大影响。由于体育学科核心素养并非来自基层,而是出自体育课程理论研究者,因而对于基层体育教师而言,难以适应体育学科核心素养背景下的体育教学实践新思路与新方法,其主要体现在无法根据体育学科核心素养的内容和要求设计、规划体育教学,尤其是如何制定体育教学目标。这既是体育教师所面临的现实困境,也是学校体育理论研究者所急需解决的理论问题。本研究以体育学科核心素养为逻辑起点,以体育教学目标为研究对象,探索两者辩证关系与对接方式,为解决体育教学理论问题与现实困境提供帮助。

1 体育学科核心素养与体育教学目标对接的方式

体育学科核心素养基于学科,体育课程标准针对课程,体育教学直面教学,三者在层次上是一个遞减关系。在具体内容与目标上,体育学科核心素养应成为体育课程标准与体育教学实践的指导纲领,起到引领作用。若把体育学科核心素养简单地等同于体育教学目标,则将直接导致两者之间本质、功能与价值的错位。因而,明晰两者之间的内在逻辑是实现其对接的根本。由于学者们在思想与价值观上存在差异,其理解与转换方式也各有不同,从而显现出不同的对接方式与样态。

1.1 介入方式:体育学科核心素养至上而下的文本落实

“介入”,英文“intervene”,意指“参与到某一情景(事件)中并力图改善或帮助解决其所存在的问题”。存在主义哲学家海德格尔和萨特都曾提到这一说法,海德格尔曾说过“我必须介入”一词,他所要介入是政治实践,而萨特早在《存在与虚无》中就已经开始谈到“介入”的概念[3],萨特的介入理论涉及了政治介入与文学介入。因此,主张持“介入”态度的研究领域最早源于哲学、政治与文学,它的基本观点是作为哲学、政治与文学研究者,必须以介入的态度参与其中的研究与评论,才能体现其作品与观点的有效性。“介入”通常也运用到科学技术的社会研究之中,它的含义是“一个社会学家参与到正在展开的研究领域事件之中”[4]。学者杰瑞克认为:“‘介入说明了与实践的‘相互摩擦状态,科学技术的社会研究者试图与实践中的要素形成互动。”[5]

“介入”方式同样可运用于体育学科教学之中,并通过理念、内容与方法的介入对体育教学实践产生影响。首先,体育教学目标设计者可直接承接体育学科核心素养所提供的内容模型。体育学科核心素养的内容包含运动能力、健康行为与体育品德3个层面。体育教学目标则由认知目标、情感目标、技能目标与体能目标(布鲁姆的三维目标加上体育课的特殊目标)组成。尽管两者之间在词语、内容、含义、表述等方面具有差异性,但两者同样能在一定程度上得以沟通,即运动能力对应运动技能目标,健康行为对应认知目标,体育品德对应情感目标等。虽然这种对应有些牵强,但秉承对体育学科核心素养文本的忠实取向,教学目标设计者依据体育学科核心素养的指导与引领所描绘出的体育教学方案似乎合情合理。其初衷在于体育教学目标必须与时俱进,适应新时期体育课程发展的新要求,而体育学科核心素养正具备权威性、统摄性与指导性。其次,体育教学目标设计者可直接使用体育学科核心素养所提供的实施方法与策略模型。在体育课堂教学目标设计过程中,因体育教师采用的方法与策略不同,体育教学目标设计与落实方案将会形成较大的差异,运用较为权威的体育学科核心素养具体实施方法与策略直接导向体育教学目标,可有效避免方向的偏离,该策略简单易行、便于操作。再次,体育教学目标设计者可直接套用体育学科核心素养所提供的评价模型。评价与目标具有对应性,运用体育学科核心素养的三维指标检验体育教学目标的达成度,既有助于实现体育教学效果的监督与评价,也使得评估者有据可循。

1.2 悬置方式:体育教学目标自下而上的本质探寻

“悬置”是现象学特有的概念,最早由哲学家胡塞尔提出。它的主旨是因客体在长期的演化与发展进程中变得较为复杂,一时之间人们难以把握其最初的本质,因而暂时把它搁置、停止一系列的思维活动,而把思维过程指向与其相关的事物上,从而推导出原有事物本质的过程。“现象学的悬置或还原意味着把关于客观现实世界自在存在的‘总设定以‘置入括号的方式加以排除”[6]。胡塞尔认为,哲学应抛弃前概念,抛开关于认知的理论,建议“回到实事本身”[7],探讨经验在意识中的显现,通过直观达到本质,通过“悬置”探询经验、纯粹意识。“在事物之中知觉原初呈现的规定性就是感性质性,而决不能是物理意义上的感觉材料,后者是自然态度下的实项内容,是先验还原要悬置的[3]。“胡塞尔要悬置各种关于事情本身的经验意见,提倡回到范畴直观中普遍性的本质,而这种本质才是事情本身,或者规定了事情本身,只有回到这一本原才是回到事情本身”[8]。

首先,在体育教学实践过程中,悬置体育核心素养并不等于简单抛弃核心素养,而是尊重核心素养的学科价值,这是选择“悬置”方式首先需要明确的理念。其次,因体育学科核心素养出自国内理论专家之手笔,其内核具有较高抽象性,代表了体育整个学科的整体要求,这对于基层教师而言,难免不易理解体育学科核心素养之精髓,至于将之有效落实则难度更大,因此,将体育核心素养暂时搁置,实属明智之举。再次,体育学科教学实践性决定了学科知识体系的价值,尽管体育学科核心素养来源于体育教学实践活动,但并不是体育教学实践活动的简单提炼,体育学科核心素养与体育教学目标在表述、内容、含义上体现了较大差异,因此,短暂悬置体育学科核心素养,聚焦教学实践的现实问题,积极思考体育学科教学的本质与价值,进而提炼体育教学目标的内涵与内容,既是有效理解与间接达成体育学科核心素养本质的现实路径,又是实现“悬置”初衷的可行路径。

1.3 耦合方式:体育学科核心素养与体育教学目标的内部融合

“耦合”原是物理学的概念,主要是指两个或两个以上的体系或两种运动形式间通过相互作用而彼此影响以至联合起来的现象。20世纪70年代,美国学者维克把它运用于学校组织成员之间的关系,提出了“松散耦合理论”,经济学家又把耦合运用到经济学领域,提出了“耦合经济”,主要是指不同经济主体之间以资源、品质、知识、信息、政策、制度、思维、时间、空间、文明等等在一定程度上的共享。

基于“耦合”逻辑,将体育学科核心素养与体育教学目标进行融合,既有助于体育学科核心素养的培育,又能实现体育教学目标,达到双赢目的。首先,体育学科核心素养与体育教学目标之间定然存在某种共通性。尽管体育学科核心素养是针对体育学科特点归纳的整体要素,而体育教学目标则是核心素养的下位概念,是基于体育教学实践而研制的目标体系,两者之间具有不同的思维向度。然而,体育学科核心素养与体育教学目标始终是基于“体育”这一共同学科的,它们之间并不存在互为排斥关系,可以达成融合、实现共赢。事实上,诚如体育学科核心素养中的“运动能力素养”,尽管它与体育教学中的“运动技能目标”并不等同,但“运动能力”与“运动技能”密不可分,“运动技能”是“运动能力”之基础,“运动能力”是“运动技能”的升华,實现“运动技能”与“运动能力”融合基石是“身体练习”,正是这一共通性沟通了体育学科核心素养中的运动能力素养与体育教学目标中的运动技能。正如“实现‘德育共同体和‘知识共同体的‘地基融合,必然要构建起二者结合的基础,即一致的‘共同善”。[9]其次,学情是体育学科核心素养与体育教学目标融合的支点。学情既是对学生接受程度的研判,又是对教师实施可能性考量。体育教师通过考察学情,编制教学目标,将学科核心素养融入到不同年龄阶段、不同学段的教学目标之中,有利于优化体育教学目标,为实现体育学科核心素养与体育教学目标的融合提供基础。

2 体育学科核心素养与体育教学目标对接的困境

2.1 “贴标签”:体育学科核心素养介入体育教学目标的苍白

体育学科核心素养涉及体育课程各个方面,是体育教学、课外体育、业余训练等对学生综合要求的提炼,而体育教学仅仅是围绕课堂教学,并不涉及课外体育活动,因而,两者并不处于同一范畴,体育学科核心素养是体育课程目标的上位概念,而体育教学目标是体育课程目标的下位概念。就具体内容而言,体育学科核心素养包含运动能力、健康行为与体育品德;体育教学目标包含认知目标、情感目标、技能目标(特指运动技能)与体能目标(这是有别于其他学科的特殊指标),两者在内涵、本质、表述上皆有差异。另者,体育学科核心素养是专家学者依据学科特点而研制的,体育教学目标是基于基层体育教师而设计的,体育学科核心素养是体育学科基本特性的高度凝练,超越了体育课堂教学所能承载的范畴。因而,基层体育教师在面对层次较高的体育学科核心素养,往往难以理解或一知半解,在体育教学目标设计上更是无从下手,可能直接强行套用体育学科核心素养3个方面内容,导致体育教学目标设计的“贴标签”现象。

2.2 不理会:体育学科核心素养悬置的落空

现象学悬置的本质在于还原本体,是暂时搁置,并非排除事物本身。当下,基于体育学科核心素养的高中体育课程标准已在全国全面推广,并在各级各类教师培训中大量宣传与广泛传播,这对于体育教学理念的统一认知具有重要意义,但问题在于体育教学目标属于学科教学本位,体育教师需要立足于教学本体,才能对体育学科核心素养进行深度理解。基于体育教师难以把核心素养落实于教学实践的事实,有部分教师直接通过“贴标签”方式应付了事,还有一些教师可能采用置之不理、我行我素的态度应对体育学科核心素养,具体表现在体育教学设计过程中,依然采用之前的模式设计体育教学目标,把体育学科核心素养的内容与要求抛之脑后。此类现象不利于体育学科核心素养的实施,也给体育教师的“放任自流”提供了机会。因此,“悬置”体育核心素养的结果可能出现基层体育教师对核心素养的置若罔闻、弃之不顾,导致体育学科核心素养悬置的真正落空。

2.3 表面化:体育学科核心素养融合体育教学目标的肤浅

体育学科核心素养融入体育教学目标并非一蹴而就,需要体育教师理解、迁移和创新3个渐进过程,若体育教师不能把体育学科核心素养转换到体育教学目标之中,融合将成为空谈。基于部分基层体育教师存在上述“贴标签”与“不理会”现象,还有教师可能游离于两种态度之间,采用折中的办法应对,既肯定体育学科核心素养的重要价值与应用意义,又断章取义式地把核心素养的某些内容与要求“体现”在课堂教学目标之中。这种“中庸”方式并不是真正融合,相反,却可能误导体育学科核心素养基本方向、混淆教学目标的研制思路。体育学科核心素养转换与融入课堂教学的难点在于体育教师既要明确理解体育学科核心素养内涵与本质,又要具备丰富教学经验与较高理论水平,而当下体育教师并未达到这一要求,无法承担把学科核心素养融入到日常教学之任务。因此,虽有介入但并未真正融入,此类浅层介入仅为融入初级阶段,仍需专家学者深度引导、实践者积极跟进。

3 体育学科核心素养与教学目标对接困境的破解策略

3.1 理清层级关系,分层介入

查阅高中体育与健康课程标准(2017年版),文本提到了“体育课程目标”,但未涉及“体育教学目标”。其中,体育课程目标分述为总目标与分目标,而分目标直接等同于体育学科核心素养。从此表述来看,存在以下疑问:其一,把体育学科核心素养直接表述为体育课程目标似有不妥,毕竟体育学科核心素养是针对学科的,而体育课程目标是直面课程的,两者在层次上具有一定落差;其二,在具体内容上,体育课程目标有其特定描述方式(运动参与、运动技能、身体健康与心理健康4个维度),用体育学科核心素养3个方面替代体育课程目标,显然不够严谨。若按此逻辑思考,等于架空了体育课程4大目标,直接导致体育课程目标的虚化。

体育教学目标是体育课程目标的下位概念,在体育学科核心素养未出台之前,体育教学目标的设计、撰写与表述本身存在一定问题,很多教师直接把体育课程4大目标搬用到体育教学目标之中,也有大部分教师把体育课程目标撇在一边,套用教育学三维目标。这两种方式皆存在较大漏洞:其一,体育教学从属于学科教学论,运用教育学三维教学目标指导体育教学目标顺理成章,但问题在于体育学科具有特殊性,教育学能否全然成为学校体育支撑学科尚有探索空间,正如身体练习是体育学科的本质特征,而教育学却无法提供这一特质的方法论指导;其二,既然身体练习是体育教学独特现象,那么,身体练习之效果理应成为体育教学目标之一,而教育学三维目标却无法提供具体指导;其三,教育学三维目标中的“技能目标”属于泛指,而非特指“运动技能”,因而体育教学的运动技能目标无法等同教育学科的技能目标。其四,体育教学是体育课程的下位概念,广义上的体育课程除体育教学之外,还应包含系列课外体育活动(早操、大课间、课外体育、课余竞赛与训练等),若体育教学目标直接套用体育课程目标,则将窄化体育课程目标。

综上,体育学科核心素养是体育学科价值的高度凝练,它对于体育课程目标具有重要指导意义,而体育教学是体育课程重要组成部分,从逐级层次来看,体育教学目标研制首先需要体育学科核心素养指导,更需要体育课程目标的引导,这是体育教学目标与体育学科核心素养有效对接的逻辑。鉴于当下存在体育学科核心素养替代体育课程目标、体育课程目标替代体育教学目标等误区,建议学界理清体育学科核心素养、体育课程目标与体育教学目标之间的辩证关系等,为实现体育学科核心素养与体育教学目标真正融合提供理论支撑。

3.2 寻找耦合连线,精准融合

如前所述,体育学科核心素养基于体育学科,体育教学针对教学实践,学科与教学存在一定的逻辑关系。“体育学科核心素养应统领体育教学目标与课外体育目标,体育教学则是体育课程的核心,因而体育学科核心素养应成为体育教学目标研制的依据”[10]。因而,寻找体育学科核心素养与体育教学目标的共通性是促进两者对接与融合的桥梁。

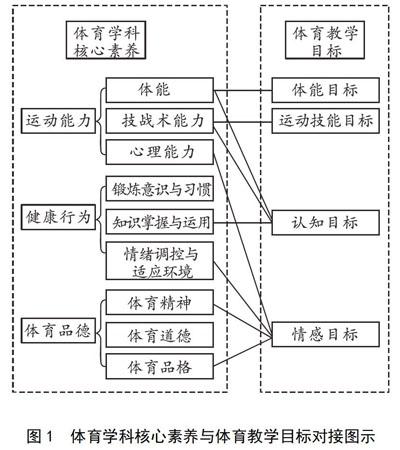

以教育学三维教学目标为立足点,根据体育学科特殊性,体育教学目标的设计维度定位于认知目标、运动技能目标、情感目标与体能目标。结合体育学科核心素养三级指标体系内容,对接体育核心素养与体育教学目标(见图1)。

尽管体育核心素养三级指标体系内容尚有不完善之处(有些内容仍有交叉重复现象),但本研究讨论重点并非指向体育学科核心素养指标体系的科学性,而是基于体育学科核心素养指标体系如何融入体育教学目标。如图1所示,体育教学“体能目标”与运动能力素养中的“体能”相对应,体育教学“运动技能目标”与运动能力素养中的“技战术能力”相对应,体育教学“认知目标”与健康行为中的“知识掌握与运用”、运动能力素养中的“技战术能力”理论知识、运动能力素养中的“体能”知识相对应(因“技战术与体能”既有运动实践,也有理论知识范畴),体育教学“情感目标”与运动能力素养中的“心理能力”、健康行为素养中的“情绪调控”、体育品德素养相对应。上述连线为体育学科核心素养与体育教学目标对接提供基础,如运动能力素养中的“技战术能力”既为体育教学“运动技能目标”提供了具体内容,又丰富了體育教学“运动技能目标”内容(运动技战术组合教学、实战教学);体育品德素养及其具体指标为体育教学“情感目标”提出明确思维向度与具体内容。

3.3 悬置核心素养,立足教学探索本质

悬置并不是目的,通过悬置探索本质才是终极目标,而现象学本质还原需要经历2个步骤:“一是把世界及其中的对象还原为通过主观意识被给予的现象;二是将经验意识进一步还原为先验意识,以避免人类主体性悖论”[6]。同理,对体育学科核心素养进行还原也需要2个步骤:其一,暂不论体育学科核心素养的具体内容与组成构架,因为内容与构架可能是经验意识,并非先验意识;其二,着手还原其本质。具体环节之一是把核心素养还原为被给予的现象,这一对象唯有教学实践得以真实显现;环节之二是把核心素养的经验意识还原为先验意识(即本质)。

由于体育学科核心素养与体育教学目标并不等同,传统意义上的素养介入往往是以体育学科核心素养为切入点,但此路径的主要问题是,若体育学科核心素养高度抽象、难以理解或产生异化,那么,体育教学目标的客观性就无法保障,体育学科核心素养与体育教学目标两者之间则无法转换与对接。基于上述认识,需要悬置体育学科核心素养,立足于体育教学现象本身(这一现象是体育学科核心素养在教学实践中的现实反映),从“人—运动—环境”关系中理解与提升学科教学本质。本研究悬置体育核心素养的目的在于,直接以体育教学实践为逻辑起点,探索体育教学目标的真义与本质,进而理解与践行体育核心素养之本质。

影响体育教学目标研制的因素众多,但“在素养语境下,课堂教学目标转换的首要任务便是优先考虑课堂资源”[11]。体育课堂主要资源包含人力资源(教师能力、学生特点)、教材内容资源与学校场地器材资源等,这些变量既是研制体育教学目标的基础与前提,又是实现体育核心素养的基本条件,其中影响力最大的是教学对象特征与教材内容性质。

首先,学情特征是研制教学目标的关键因素。学生是教学主体,学情资源是体育教师设计教学目标的重要变量。教学主体的差异性主要表现为年龄、性别、身体、心智、情感、志趣、意志等方面,即便是同一年龄层次的班级学生,也同样存在兴趣、爱好、性格、世界观等差异。具体而言,从年龄层次来看,小学生体育兴趣广泛但容易多变,喜欢运动但体力较差,性格直率但情绪不稳,在设计体育教学目标时应侧重于通过游戏方式培养体育兴趣、发展体能与调控情绪;初中生的体育兴趣较集中但容易转移,喜欢运动但技能不足,具有个性但容易反叛,在设计体育教学目标时应侧重于通过体育选项课程方式培养体育爱好、发展技能与培育体育道德;高中生的体育兴趣专注但运动能力不足,性格稳定但心理细腻,在设计体育教学目标时侧重于通过专项化教学方式培养专项运动技能、强化体能与培育体育品格。以上不同年龄阶段学生涉及的目标众多,但其最重要的本质特征是培养学生的运动兴趣。因而,运动兴趣是基于学情需要而还原的体育教学目标之本质,这一本质提炼有助于体育教师聚焦学生运动兴趣开展教学目标预设、运动技术传习、运动技能掌握,进而以此为逻辑,实现体育学科核心素养提出的“运动能力”培育,从而以教学实践为路径沟通了体育教学目标与体育学科核心素养之连接,达成悬置初衷。

其次,教材性质是研制教学目标的重要因素。教材变量是体育教学目标设计的重要影响因素,不同的教材内容,其功能与价值各异。根据教材内容特点,归纳每节课的教学核心概念与重点,可为核心素养培育奠基。集体性项目(如篮球、足球、排球等),既需要个人水平的发挥,更需要团队的配合,因而,此类教学内容的本质在于“人与人之间的关系”,此本质为理解核心素养“情感目标”的具体指标“体育道德”提供实践依据。而个人项目(如田径等)侧重个人运动能力与意志力的展现,此类教学内容的本质在于“人与自身的关系”,此本质为理解核心素养“情感目标”的具体指标“体育精神与体育品格”提供实践基础。

3.4 明晰核心素养重点,规划教学目标主次

尽管运动能力素养、健康行为素养与体育品德素养之间是平行关系,但其侧重点不同。首先,以学科本位视角分析,运动能力是体育学科核心素养的本体,是其他两个素养得以存在的依据,如健康行为素养是基于“身体运动方式”的健康知识与行为,而非一般意义上的健康行为。影响健康的因素众多,既有自然环境因素(阳光、空气、水等),也有社会环境因素(人际关系、生存空间、社会压力等),其中大多影响因素是身体静态因素,而体育行为是身体动态影响因素。因此,“健康行为素养”应具备“运动”特质,缺失了这一特性的健康行为则不能归结为体育核心素养;又如“体育品德素养”也是基于身体运动本位的,同样体现了“运动”这一学科特殊性。

其次,以关系视角分析,运动能力素养是健康行为素养与体育品德素养的基础,但健康行为素养与体育品德素养又拓展了运动能力素养。如健康行为素养是运动能力素养向生活方式拓展的结果,因为健康是一个复杂概念,并不局限于体育学科,需要把身体动态下的健康知识与行为拓展到日常生活方式之中,才能达成身心健康的综合效果;而“体育品德素养”是运动能力素养向育人方向延伸的结果,身体运动不能局限于运动本身,身体运动既具生理学价值,更有社会学意义,体育活动群体性特征隐含了众多社会学价值,充分开发身体活动育人功能,体现了体育品德素养精髓与要求。

体育教学是践行体育学科核心素养的最小实践单位,“体育学科课堂教学是培养学生体育学科核心素养的主要形式”[12],体育学科核心素养的提出代表了新时期学校体育整体方向,体育教学实践更应体现这一要求,但其中还需要“体育课程”这一中介要素沟通。回顾体育课程目标的历史变迁,从以往“三点论”(增强体质、掌握技能、思想教育)过渡到新世纪的“四个目标”(运动参与、身体健康、运动技能、心理健康)再到当下3个方面的体育核心素养,体现了体育课程目标方向的时代转变。学理而言,体育学科核心素养是体育课程目标研制的依据,体育课程目标又是研制体育教学目标的依据,但它们之间的关系仅停留于理论阐析,并无具体的指导策略,同时还形成了体育学科核心素养与体育课程目标等同现象,这是理论上缺陷;另者,在操作层面,因体育学科核心素养、体育课程目标与体育教学目标之间的关系不明,导致了基层教师的体育教学实践无法遵循这一理论逻辑。

本研究暂且撇开这一理论盲区与实践误区,就体育教学目标与体育学科核心素养对接视角而论,体育学科核心素养具体内容及其关系应为体育教学目标的研制指明4个基本方向:其一,運动能力是体育核心素养中的关键素养,体育教学“运动技能目标”应成为关键目标,它是确定其他教学目标(认知目标、情感目标与体能目标)的基础与核心。但体育教学“运动技能目标”不能仅停留于传统意义上单一的运动技术教学,运动技术教学应从传统观念中解放出来,把技战术教学、技战术组合教学、技战术运用(比赛)与发展运动能力结合起来,这样才能把运动能力素养导向体育实践应用,并赋予体育教学“运动技能目标”的真实意义。其二,体育品德是体育核心素养中的重要素养,体育教学“情感目标”体现了体育学科教学“立德树人”的价值,应成为体育教学重要目标。另者,体育品德素养赋予了体育教学情感目标更丰富的内容与意义,其中包括体育精神、体育道德与体育品格,这是体育育人的重要内容之一。其三,“健康行为”核心素养拓展了体育教学认知目标。体育教学认知目标并非简单的运动知识认知,“把健康教育有关的知识融入到日常的体育技能教学实践活动中”[13],即通过体育实践教学路径实现健康教育目的,并将之延伸到日常健康知识与行为之中,这是体育学科核心素养对体育教学提出的新要求。其四,“体能”是“运动能力”核心素养的下位概念,也是体育教学有别于其他学科的特殊要求,体育教学设置“体能目标”是青少年学生体质健康促进的长期诉求,应予以高度重视。

综上,体育教学目标的优先次序取决于体育学科核心素养具体内容及其辩证关系,体育教学应立足于运动技能教学本位,把运动技术教学与比赛运用结合起来,着力发展学生的运动能力与体能,有效遏制学生体质水平的下滑趋势;另一方面,通过身体实践的教学方式,让学生获得更多的健康理论知识,培育体育品德素养,实现立德树人的育人目标。

3.5 专家基层协同合作, 有效融合素养目标

从思维主体及其优势而言,专家学者优势明显,理论水平高、抽象能力强,体育学科核心素养正是出自专家之手笔,但其缺点在于书斋式研究、闭门造车现象严重;基层体育教师的优势在于具有微观视角下的体育课堂教学经验丰富,实践操作能力强劲,其短处在于缺乏思维抽象能力、经常停留于直接经验,以上两类主体长期以来各自为政,缺乏有效沟通。

体育学科核心素养传播与实施既是专家学者的任务,也是基层体育教师的责任,专家基层协同合作是有效推进并融合体育学科核心素养与体育教学目标的最佳路径。首先,专家学者需要准确解读体育学科核心素养,简化核心素养的理念、内容与方法,以渐进的思维方式从宏观走向微观,把体育学科核心素养分解到学段计划、学年计划、学期计划、单元计划,最后落实到每一节课之中,提升各级各类师资培训质量与效果,避免空谈、瞎讲、无效的培训现状,以方便基层体育教师的理解与实施;其次,基层体育教师需要转换视角,学会运用理论思维方式思考实践问题,以学科视角设计体育教学各类目标,把体育课堂教学目标与单元教学目标、学期教学目标、学年教学目标、学业(学段)教学目标结合起来,从微观教学目标导向宏观核心素养;第三,专家学者要走出书斋式研究,走向基层与实践,着力组建基层教学实验基地,加大教学实践研究力度,加强与基层教师的沟通与合作,扬长避短、协同配合,为最大程度地融合体育学科核心素养与体育教学目标提供人力保障。

参考文献:

[1] 教育部. 普通高中体育与健康课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2] 赵富学,王云涛,汪明春. 体育学科核心素养的研究进展及其启示[J]. 北京体育大学学报,2019,42(1):128-137.

[3] 杨深. 时间性·介入·政治有效性——萨特与加缪的一场世纪争论的启示[J]. 哲学研究,2011(3):101-106+129.

[4] RIBES D,BAKER K. Communities and technologies[M]. Michigan:Michigan State University Press,2007:111.

[5] JERAK T Z,JENSEN C B. Editorial introduction:Unpacking“Intervention”in science and technology studies[J]. Science as Culture,2007(3):231.

[6] 朱耀平. 胡塞尔先验现象学还原的两个步骤和三条道路[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2016,37(4):52-59.

[7] 胡塞尔. 逻辑研究(第二卷第一部分)[M]. 倪梁康,译. 上海:上海译文出版社,1998.

[8] 金生鈜. 何为回到教育事情本身[J]. 高等教育研究,2015,36(3):11-17.

[9] 任少波,单珏慧. 构建基于“知識共同体”的“德育共同体”——高等学校立德树人的二维耦合[J]. 教育研究,2019,40(7):44-50.

[10] 邵伟德,齐静. 基于“体育学科核心素养”的体育课堂教学目标设计思路[J]. 体育教学,2020,40(1):6-7.

[11] 纪德奎,郭子超. 学科核心素养培育中课堂教学目标转换的困境与突破[J]. 中国教育学刊,2020(2):4-8.

[12] 赵富学,程传银,尚力沛. 体育学科核心素养研究的问题及其破解之道[J]. 体育学刊,2019,26(6):88-93.

[13] 罗伟柱,邓星华. 体育深度教学:体育学科核心素养培育的应然进路[J]. 体育学刊,2020,27(2):90-95.