官员异质性、经济增长与环境质量*

2020-12-17后小仙郑田丹

后小仙 郑田丹 陈 琪

内容提要 地方政府官员是环境治理政策的制定者和实施者,其异质性特征对地区环境质量有重要影响。基于32个中心城市的实证研究结果表明:官员任期与环境质量呈“U”型关系,官员交流对环境质量改善存在抑制效应,临近退休年龄的地方官员与环境质量呈负相关,高学历的地方官员与环境质量呈负相关;经济增长对官员异质性与环境质量间关系有显著的中介效应。为此,应规范落实地方政府官员的有限任期制度,完善地方环境治理绩效考核机制,稳定地方政府官员的任期预期,避免地方政府官员行为短期化和不恰当的行政干预。

引 言

党的十九大报告将生态环境的治理与保护提到了历史性高度,提出实行最严格的生态环境保护制度、坚决打好污染防治攻坚战等要求,构建现代化的环境治理体系已成为新时代中国政府的重要使命。近年来,我国各级政府高度重视环境治理工作,将以环境质量改善为核心的目标责任考核指标纳入政府官员的政绩考核体系,甚至实行一票否决制。但因为多种原因,目前我国各地方政府在环境治理中仍存在诸多现实困境。环境治理问题不仅是经济社会问题,更是政治问题,深刻把握央—地政府间利益博弈的特点是妥善协调各方利益的关键。地方政府官员作为地方环境政策措施的制定者和实施者,其异质性特征对地区环境治理绩效有重要影响,地方官员在一地的长期任职会加深当地政企合谋的氛围,纵容当地企业非法排污,在官员更替前后形成的政治敏感期会对这种政企合谋形成一种震慑效应。①地方政府官员在关注公共利益的同时也会追求私人收益,多重目标导向的地方政府官员行为具有复杂性特征。②基于上述背景,本文构建了包含多个维度的官员异质性影响环境质量的分析框架,全面考察官员异质性影响地区环境质量的作用机制,并进一步检验经济增长对官员异质性与环境质量间关系的中介效应。

官员特质、经济增长和环境质量:理论机理和研究假设

(一)官员任期、经济增长和环境质量

关于官员任期与经济增长间关系的研究成果相对较多,但研究结论存在争议。有学者认为官员任期与经济增长呈倒“U”型关系③,也有学者认为官员任期与经济增长呈显著的负相关关系④。有关官员任期与环境质量间关系的研究成果相对较少,有学者认为,长期在一地担任要职的地方官员可能会在当地建立政企关系网,不利于地区环境质量改善,官员异地交流是打破这一合谋桎梏的重要途径,有助于地区环境治理绩效的提升。⑤本文认为,官员任期对环境质量的影响可分为直接与间接两方面。

一方面,根据“干中学”理论,官员管理能力和水平在任期内会呈现动态改善的趋势,进而对环境质量产生影响。从政府治理的基本逻辑和经验出发,官员在任职初期,对辖区内的环境状况和政策措施都不甚了解,需要一段时间掌握辖区内环境治理的实际状况,对环境改善问题投入较少。随着任期的延长,官员了解并适应新的工作环境,能够更多关注环境问题,并因地制宜地制定和推行有针对性的环境治理措施,有利于环境质量的改善。在任职后期,官员探索并积累了较多的环境治理经验,且其所提出并施行的环境治理政策开始发挥效力,官员对环境质量的促进作用更为明显,可见,官员任期与环境质量呈“U”型关系。

另一方面,官员任期还会通过经济增长间接影响地区环境质量。首先,在“晋升锦标赛”影响下,地方政府官员在任职初期具有显著的GDP增长偏好,容易忽视对环境治理的投入。地方政府官员任期为5年一届的固定任期制,但因地方官员有随时被调任的可能,实际上地方官员的任期具有弹性特征。因其对任期的不稳定性预期,为最大化“任期回报”,在任职初期,地方政府官员具有强烈的“短期化”倾向,希望尽快以突出的政绩表现赢得晋升机会。在短期化经济增长目标驱动下,地方政府官员促进经济增长的热情高涨,粗放型经济增长模式被进一步强化,而粗放型增长方式和掠夺式的资源开发不仅会加剧环境负担,还会对环境治理支出产生挤占效应,不利于环境质量的提升。其次,根据多任务委托代理理论,当有多个任务需要完成时,代理人总是最先选择期望效用最大且成果易于观察的行动。经济增长政绩获取的周期短且便于观察,而环境保护事业周期长、投入多、风险高,因此,在多维政绩考核和有限财力等约束条件下,在上任初期,理性的地方政府官员会优先选择促进经济增长,弱化对环境治理的投入,进而影响环境质量的改善。最后,政治经济周期理论认为,官员任期与政府行为有互动的规律性,任期短的地方官员存在执政行为短期化、政绩泡沫化的问题,所推行的政策相对浮躁;而任期长的地方官员会更加关注地区的长远发展和居民的利益诉求,注重环境治理与经济增长的协调发展,通过转变经济发展方式,促进资源高效循环利用,加大环境污染治理力度,促进环境质量改善。

(二)官员交流、经济增长和环境质量

官员交流包括官员异地交流和央地交流。有关官员交流对经济增长的影响,既有研究结论存在较大差异。有研究发现,异地交流的官员比本地晋升官员和央地交流官员更有发展经济的愿望。⑥中央推广异地交流制度,不仅能将东部发达地区的先进治理经验引入中西部等欠发达地区,提升当地经济治理水平,而且能够规避久居一地的地方官员形成裙带关系,隐瞒地方经济社会发展的真实情况,改善中央政府与地方政府间的信息不对称问题。有学者认为,来自中央交流且任职于籍贯地的地方官员,对经济增长的拉动作用十分明显。⑦但也有学者认为,官员交流会造成地方政府官员的“短视化”行为,因为交流官员需要一个过渡期来熟悉新环境,不利于地区经济增长目标的实现,来自中央交流的省委书记及省长,在任期内辖区经济增长并没有得到明显提升。⑧关于官员交流与环境质量间关系的研究结论也各有说法。有研究认为,官员交流能促进环境质量的改善,且这种改进效应在来自中央交流的地方官员中尤为显著。⑨也有研究发现,交流的地方官员因其对职位晋升的追求,导致其对环境事业投入不够,反而会抑制环境治理的效果。⑩综合已有研究,本文认为官员交流对环境质量的影响也可分为直接与间接两方面。

一方面,官员交流可直接影响环境质量。相较于本地晋升的官员,交流官员在任职初期对辖区内的资源环境和发展状况不甚了解,到任后无法立即开展环境治理的工作,需要一段过渡期来熟悉工作环境,在这段过渡期内,官员交流不利于环境质量的改善。同时,环境治理等长效政策的作用发挥需要一个稳定且延续的政策预期,但官员交流增加了官员对任期预期的不确定性,容易使交流官员行为出现短期化倾向,不愿意关注周期长、投资大、见效慢的环境污染治理工程,不利于环境质量的改善。

另一方面,官员交流还可以通过经济增长间接影响环境质量。官员交流有利于改善地方政治生态,破除因官员久居一地而形成的裙带关系,确保地方官员施政的独立性。但由于官员交流能够剔除资源禀赋对经济增长的作用,从而更直观真实地反映交流官员任职前后的经济绩效,官员交流的“优胜劣汰”效应强化了交流官员追求经济绩效的热情。相较于本地晋升的地方官员,交流官员有更强烈的促进经济增长的短期需求,迫切希望通过快速拉动经济增长赢取晋升机会。在经济增长短期目标作用下,交流官员会片面地追求经济快速扩张,采取粗放型方式拉动经济快速增长,倾向于实行宽松的环境规制措施,对环境质量有不利影响。

(三)官员个体特征、经济增长和环境质量

官员个体特征主要是指官员年龄、受教育程度等个人特征。环境治理往往是周期长、投入大、见效慢的工程。中心城市的市委书记一般在60岁后退居“二线”离开实权职位或退休,在5年一届任期的规定下,年满55岁的市委书记一般是其官员任期的最后一届。由于环境治理政策的成效有一定的滞后性,年龄临近“退休红线”的地方官员所推行环境治理政策的成效极有可能无法在其离任前实现,却可能会给继任者带来环境质量改善的政绩,因此,年龄临近“退休红线”的官员往往改善环境质量的动力较弱。另外,年龄临近“退休红线”的官员,还会通过经济增长间接影响环境质量。官员的政治生涯主要围绕“晋升锦标赛”展开,在“退休红线”的压力下,官员间晋升竞争随着年龄的增加而越发残酷,“高龄”的地方官员都期望通过惊艳的政绩表现,抓住最后一个跨越“晋升门槛”的机会。虽然,在新的官员政绩考核评价体系中增加了资源环境、社会生态修复等多元化的指标,地方官员的政绩考核好像是越来越淡化GDP,但这并非真正意义上的淡化,只是考核的手法更加隐蔽而已。地方官员的考核指标中虽然没有GDP增长率、人均GDP等指标,但取而代之的是固定资产投资、一般预算收入等指标,这些指标仍与经济增长有显著的正相关关系,实质上是对GDP进行变相的隐性化的考核。可见,地方官员政绩考核的可比较的指标仍为经济增长的相关指标。因此,年龄临近“退休红线”的地方官员更有促进经济增长的热情,以期用优异的经济政绩获取最后的晋升机会,从而可能忽视环境质量的改善。

一般而言,官员受教育程度高,有利于完善知识结构、接受先进的治理思想、开阔眼界、提升个人能力,因而官员受教育程度业已成为影响官员选拔任用的重要因素之一。有研究认为,人力资本持续影响省级领导从县处级副职到国家级副职的晋升;除省部级正职外,受教育程度越高,对晋升的促进作用越大。如上文所述,地方官员政绩考核实质上仍然是对GDP进行变相的隐性化的考核,高学历的地方官员更能领会这个筛选机制,将会充分利用自己在“晋升锦标赛”中的比较优势,全力发展作为政绩考核核心内容的经济增长指标,强化自身的竞争优势,寻求更早更大的晋升空间。因此,在“晋升锦标赛”的压力下,高学历的地方官员因急于在短期内展现自己的竞争优势,可能更为重视经济增长而轻视环境治理,从而不利于环境质量改善。另外,基于文凭筛选理论分析,我国公务员系统存在“学历膨胀”现象,很多地方官员为了让自己在职务晋升上具有学历优势,通过多种途径提升自身学历。有鉴于此,中共中央修订了《党政领导干部选拔任用工作条例》,强调建设忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍,要求选拔政治素质高、道德品质好、有基层实践经验、具备很强的行政管理能力、得到上级党组织信任和所在地区人民群众认可的官员担任领导职务,而不是主要依据学历高低选拔任用干部。

基于以上分析,本文提出以下假设:

假设1:官员异质性与环境质量存在显著相关性。其中,官员任期与环境质量呈“U”型关系,官员交流对环境质量存在抑制效应,年龄临近“退休红线”的地方官员与环境质量的总效应呈负相关,高学历的地方官员与环境质量的总效应呈负相关。

假设2:经济增长对官员异质性与环境质量间关系有显著的中介效应。

官员特质对环境质量的影响及经济增长的中介效应:基于32个中心城市的实证检验

(一)研究样本

现有文献关于官员异质性的研究主要集中于省级主要领导,然而,省级主要领导的选拔与任用受政治因素影响较大,经济增长与环境质量等考核指标的影响相对较弱。虽然省级主要领导统筹规划全省经济社会发展,主导制定经济社会管理政策,但具体落实规划与政策的责任主体是省级以下地方政府的主要领导,其对本地区经济增长与环境治理等有更强的执行力和行动力。有鉴于此,本文选择中国内地32个中心城市作为研究样本,32个中心城市是指除4个直辖市以外的27个省会城市和5个计划单列市。27个省会城市分别为长春、成都、长沙、福州、杭州、呼和浩特、哈尔滨、合肥、海口、广州、南京、南昌、南宁、石家庄、沈阳、济南、昆明、贵阳、兰州、拉萨、银川、太原、郑州、西安、西宁、武汉、乌鲁木齐,5个计划单列市分别为大连、宁波、青岛、深圳、厦门。上述城市分布于全国各地,是各省区最具影响力的经济、政治、文化中心,具有很强的代表性和可比性。另外,相较于市长,作为辖区“一把手”的市委书记统筹全局,承担第一责任,对城市治理体系与能力的影响更大,因此,本文选择各中心城市的市委书记作为官员异质性的代表性样本。

本文收集整理了32个中心城市2000~2018年的面板数据。其中,官员任期、官员交流、官员年龄及官员受教育程度等异质性指标数据来源于新华网、人民网等权威网站。环境质量、经济增长、产业结构和人力资本等相关指标数据来源于中经网统计数据库、中国城市数据库、中国环境数据库、EPS数据库及各城市统计年鉴。

(二)模型设定

为检验上文的假设,构建模型如下:

(1)

(2)

(3)

(三)变量定义

1.被解释变量。为更全面科学地反映环境质量状况,本文采用主成分分析法,运用多个环境类指标测算环境质量综合指数。为有效规避各类环境指标可能出现的信息重叠问题,依据压力—状态—响应模型,建立由环境压力、环境状态、环境响应三个准则层,人均工业废气排放量、人均工业废水排放量、人均工业固体废物产生量、建成区绿化覆盖率、工业固体废物综合利用率等指标层组成的环境质量综合指标体系。

2.解释变量。选用官员任期、官员交流、官员年龄和官员受教育程度作为反映官员异质性的解释变量。

3.中介变量。采用以1999年为基期的实际人均GDP作为衡量经济增长水平的指标,并对实际人均GDP进行对数化处理。

4.控制变量。包括地方政府偏好、产业结构和人力资本,分别用政府投资性支出与财政支出之比、第三产业增加值占GDP比重、人均受教育年限衡量。

变量具体说明及释义如表1所示。

表1 变量说明

(四)实证结果分析

1.官员异质性与环境质量的实证检验

运用LLC检验、IPS检验、ADF-Fisher检验、PP-Fisher检验四种方法对面板数据进行单位根检验,结果显示所有变量均通过单位根检验,满足面板数据平稳性要求。

进一步采用Arellano-Bond AR(2)检验及Sargan检验判断变量及模型设定的合理性,相关检验结果都显示接受原假设,说明模型不存在二阶序列自相关和变量的过度识别,估计结果是有效的。

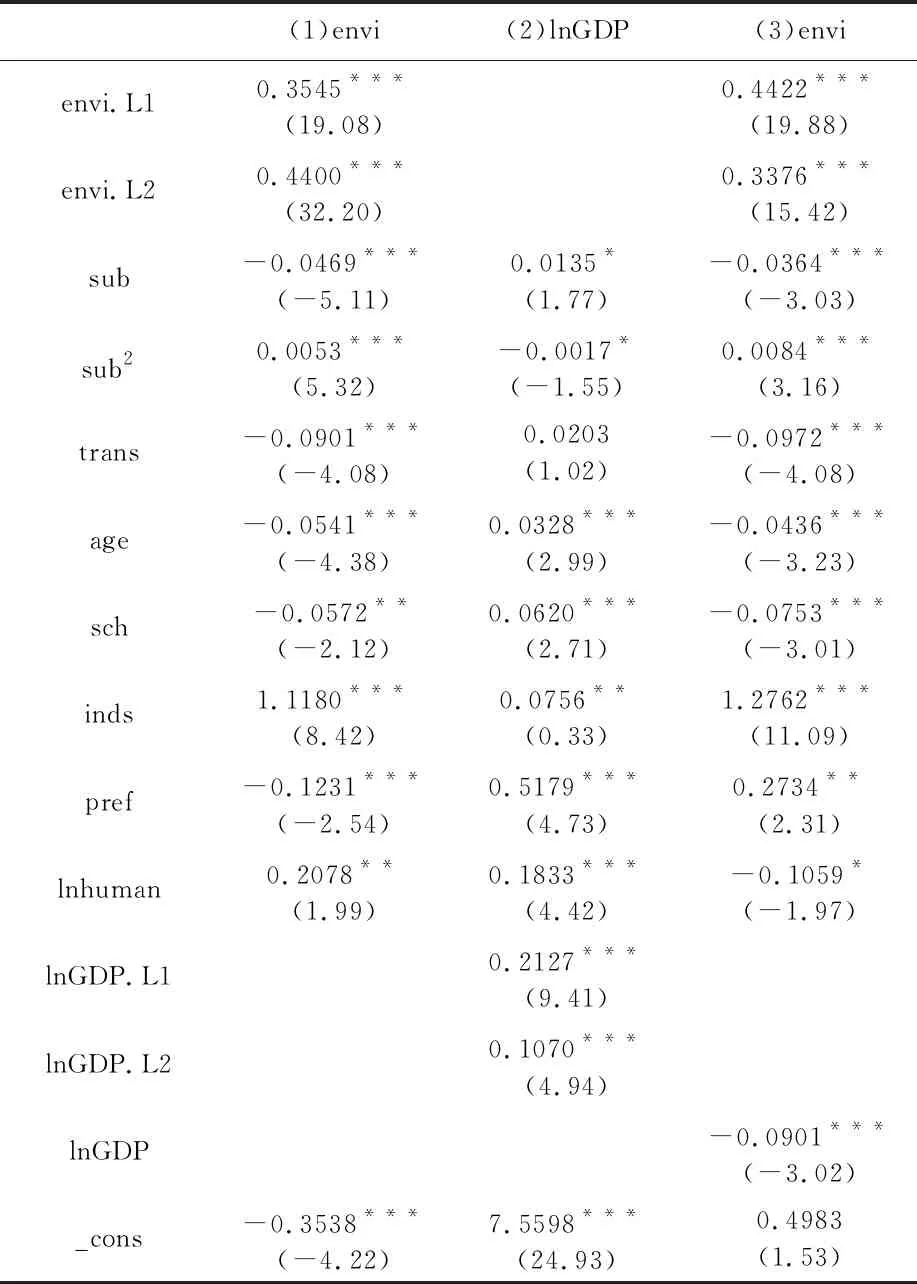

表2 官员异质性与环境质量回归结果

表2结果显示,官员任期、官员交流、官员年龄及受教育程度等官员异质性特征均对环境质量的总效应有显著影响。环境质量滞后项的系数均显著为正,表示前期的环境质量对本期有正向影响,说明城市环境质量改善是一个动态积累的过程,提升城市环境质量需要较长时期的连续性政策支持。官员任期的一次项系数显著为负,而官员任期的二次项系数显著为正,说明官员在任期之初对环境质量有抑制作用,随着任期的延长,其对环境质量的改善作用开始显现。官员交流与环境质量显著负相关,说明官员交流对环境质量的提升有抑制作用。官员年龄、官员受教育程度均与环境质量显著负相关,说明年龄临近“退休红线”的地方官员和高学历的地方官员对环境质量改善均有抑制作用。总体而言,检验结果验证了前文提出的假设1。

2.经济增长的中介效应检验

进一步检验经济增长对官员异质性与环境质量间关系的中介效应。表3回归结果显示,经济增长滞后项的系数显著为正,说明经济增长存在惯性,前期的经济增长对本期有正向影响。官员任期与经济增长的一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表示官员任期与经济增长呈倒“U”型关系,证明中介效应检验有效。本文对模型进行Sobel检验,结果证明官员任期通过经济增长作用于环境质量的中介效应显著,而且官员任期与环境质量仍然呈“U”型关系。进一步测算还发现,官员任期对环境质量抑制作用的拐点发生在任期的第4.25年,这时官员任期对环境质量的影响达到最低点。官员交流、官员年龄和官员受教育程度与经济增长均呈正相关关系,Sobel检验进一步表明官员交流、官员年龄和官员受教育程度通过经济增长作用于环境质量的中介效应显著,官员交流、官员年龄和官员受教育程度对环境质量均存在抑制作用。前文的假设2得到验证。

表3 经济增长为中介变量的回归结果

结论及政策建议

本文基于32个中心城市2000~2018年的面板数据,运用中介效应模型,以经济增长为中介变量,实证检验了官员异质性通过经济增长对环境质量产生影响的多项假设。研究发现,官员任期、官员交流、官员年龄和官员受教育程度等异质性特征均对环境质量产生显著影响,经济增长对官员异质性与环境质量间关系有显著的中介效应。(1)官员任期与环境质量呈“U”型关系。官员任职的初期或任期短的官员,因更加追求经济增长目标,可能忽视对环境治理的投入,不利于环境质量的改善;随着官员任期的延长,官员的政策选择更为合理,更注重环境治理与经济增长的协调发展,有利于环境质量的提升。(2)官员交流对环境质量存在抑制效应。官员交流有助于破解“关系网”,规避因久居一地而出现的寻租问题。但官员交流的“优胜劣汰”效应强化了交流官员对经济增长目标的片面追求,倾向于实行宽松的环境规制措施,对环境质量有不利影响。(3)年龄临近“退休红线”的地方官员与环境质量呈负相关。年龄临近“退休红线”的地方官员往往期望能抓住最后一次跨越“晋升门槛”的机会,因而短期内更加偏好促进经济增长的政策选择,忽视生态环境污染治理,不利于环境质量的改善。(4)高学历的地方官员与环境质量呈负相关。具有研究生及以上学历的地方官员在“晋升锦标赛”中具有竞争优势,为了凸显自身在学历上的比较优势,短期内更加重视经济增长目标,不利于环境质量的改善。(5)提升环境质量水平需要较长时期的连续性政策支持,产业结构优化和人力资本积累都有利于环境质量的改善。

从本文的研究结论可得出如下政策启示:

(1)规范落实地方官员的固定任期制度,稳定地方官员的任期预期。前文测算发现,官员任期对环境质量抑制作用的拐点发生在任期的第4.25年,这时官员任期对环境质量的影响达到最低点。但描述性统计显示,32个中心城市的市委书记平均任期为3.57年,很多市委书记没有做满一届,考虑到数据处理中已将由本地市委副书记或市长晋升市委书记的任职时间合并统计,如果严格地仅计算其在市委书记职位上的任期,官员的实际任期将会更短。官员任期过短且具有不确定预期,使官员无法全面熟悉工作环境,环境治理等措施不能在任期内收到实效,容易产生短期化行为,不利于地方官员科学合理地制定任期目标。因此,各地应认真贯彻落实地方官员固定任期制度,稳定地方官员的任职预期,以保证地方治理政策的稳定性和连续性,促进地方经济社会的长期可持续发展。

(2)完善环境治理绩效考核指标体系,优化地方官员政绩考核制度。对于交流官员和年龄临近“退休红线”的地方官员对环境质量的抑制效应,应加强政策引导,严格执行中央关于地方官员政绩考核的要求,真正破除隐性化的GDP考核,促使地方官员改变政策偏好,切实加强环境治理工作。为了更好开展环境治理工作,应优化地方政府官员的政绩考核评价指标体系,进一步细化不同层级、不同岗位的地方政府官员环境治理绩效考核指标体系及权重,充分调动各级各类地方政府官员加强污染防治、提升环境质量的积极性。

(3)完善地方政府官员培养选拔制度体系,切实落实中央关于领导干部选拔任用的要求。近年来,中共中央发布了《党政领导干部选拔任用工作条例》和《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》等重要文件,强调选拔领导干部要重视政治标准,提拔重用能坚决做到“两个维护”、坚定“四个自信”、树牢“四个意识”的干部。当前,在地方政府官员选拔任用中更应破除唯年龄、唯学历的偏向,不断优化干部培养选拔体系,落实好中央选拔干部标准。

(4)稳步推进地方治理的各项事业,避免地方政府不恰当的行政干预。环境质量改善存在时间惯性,对于地方政府而言,地区环境质量改善是一个长期的动态过程。地方政府官员在环境治理过程中,不能走向“唯GDP”目标的另一个极端,为规避地区环境治理责任,采取不当的行政干预手段,追求片面化、短期化的环境治理绩效。如有些地方政府以改善生态环境质量为由,随意扩大禁养区范围或对养殖场“一关了之”,给生猪生产发展带来了一定负面影响。因此,国务院专门针对我国生猪减产等问题印发了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,强调进一步完善政策支持体系,除法律法规规定的禁止养殖区域之外,绝不能借改善环境质量之名,随意扩大禁养区的范围,避免以清理代替治理的简单做法。〔本文受到江苏省社科联重大应用研究课题“江苏政府治理能力、治理绩效测度与评价研究”资助〕

①郭峰、石庆玲:《官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善》,《经济研究》2017年第7期。

②倪星、王锐:《从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究》,《政治学研究》2017年第2期。

③陈艳艳、罗党论:《地方官员更替与企业投资》,《经济研究》2012年第S2期。

④李捷、余东华:《官员更替频率、经济增长与工业产能利用率——以中国地方省级官员为例》,《软科学》2016年第5期。

⑤陈雪梅、王志勇:《地方官员阅历与能源强度——基于2000~2010年省级面板数据的分析》,《世界经济文汇》2014年第1期。

⑥董志强、周敏丹、魏下海:《地市级官员交流与地方经济发展——基于广东省(1988~2009)的经验研究》,《南方经济》2012年第10期。

⑦张平、赵国昌、罗知:《中央官员来源与地方经济增长》,《经济学》(季刊)2012年第2期。

⑧王贤彬、徐现祥:《官员能力与经济发展——来自省级官员个体效应的证据》,《南方经济》2014年第6期。

⑨臧传琴、初帅:《地方官员特征、官员交流与环境治理——基于2003~2013年中国25个省级单位的经验证据》,《财经论丛》2016年第11期。

⑩张楠、卢洪友:《官员垂直交流与环境治理——来自中国109个城市市委书记(市长)的经验证据》,《公共管理学报》2016年第1期。