新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程的构建*

2020-12-16姜春华

翟 建,姜春华

(1 南京科技职业学院生物与环境学院,江苏 南京 210048; 2 上海城建职业学院城市发展研究中心,上海 200438)

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上指出,我们要加强生态文明建设,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,形成绿色发展方式和生活方式,把我们伟大祖国建设得更加美丽,让人民生活在天更蓝、山更绿、水更清的优美环境之中。我国现代化建设已进入生态文明的新时代,缺少生态现代化的建设发展是难以持续的。十九届四中全会指出生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计。顺利开展和有序推进我国生态文明建设,有赖于生态文明教育体系的强力支撑。同时,生态文明建设对于生态文明教育具有导向作用。

1 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程建设的意义

高校肩负着培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的使命,亦是贯彻落实生态文明建设理论的主阵地。中国地质大学(武汉)相关课题组对全国152所大学14000余名学生进行了生态文明意识调查。研究发现,我国大学生生态文明意识水平整体偏低,责任意识较淡薄,参与意识不足,高校普遍未能提供足够的、有效的生态文明教育[1]。高校生态文明教育与当代中国生态文明建设的需求不相适应,因此,加快推进高校生态文明教育势在必行。

目前,我国职业高等(专科)院校1423所,招生和在校生分别占高等教育的52.86%和42.25%,占据高等教育的“半壁江山”[2]。因此,在职业高等院校中加强生态文明教育,有利于学生生态文明素质的培养和提高,有利于推进我国生态现代化建设,有利于国家高质量可持续发展,对我国经济社会的可持续性发展和全面建设小康社会目标的实现有着重大意义。

课程是教育思想、教育目标和教育内容的主要载体。生态文明课程体系则是实现生态文明教育的重要途径。根据生态文明教育的特点,建设生态文明优质课程,“教师、教法、教材”一体化建设至关重要。而衡量生态文明教育成败的唯一标准是受教育者最终能在正确的生态意识指导下开展生活和生产实践。

2 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程建设举措

2.1 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程建设的目标

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。职业高等院校承担着培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的“下得去、留得住、用得上”实践能力强、具有良好职业道德的高技能人才。在职业高等院校开设生态文明课程旨在培养具有科学生态文明观、丰富生态文明知识以及较强生态文明践行能力的高技能人才。

2.2 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程教材建设

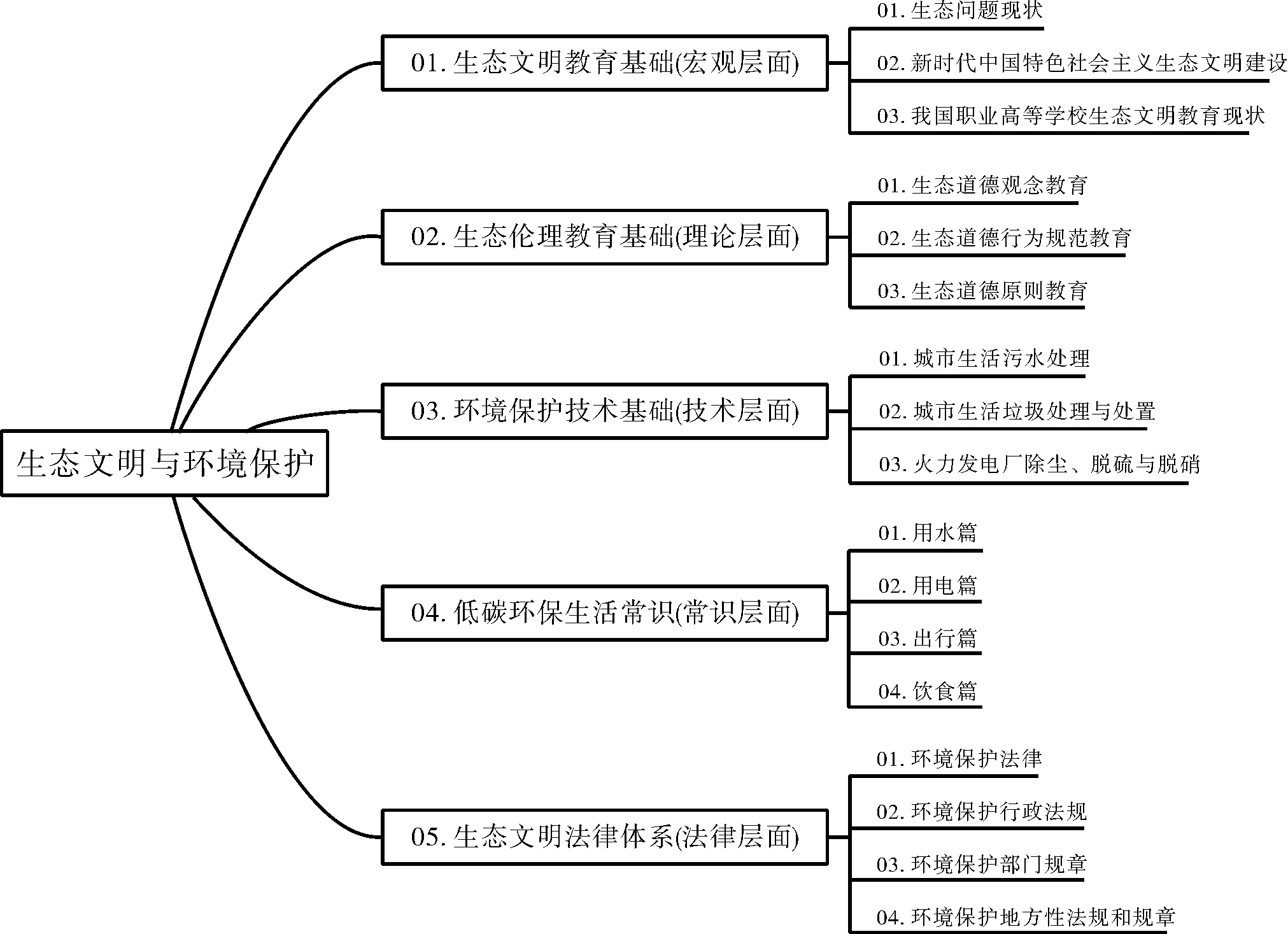

生态文明建设与环境保护之间既有联系又有区别,二者不能简单地画等号。生态文明建设是国家“五体一位”重要内容。十八大报告[3]强调:把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。环境保护指运用现代环境科学的理论和方法,在合理利用自然资源的前提下,预防环境质量的恶化,控制环境污染,恢复生态平衡,促进人类与环境的协调发展。生态文明建设是环境保护工作的基础和灵魂[4],环境保护是实现生态文明的重要举措。因此,职业高等院校生态文明课程既要包含国家宏观层面上有关生态文明建设的方针政策,又要包含理论层面上的生态伦理学,也要包含技术层面上的环境污染治理方法和日常环保小常识,还要包含法律层面上环境保护法律法规。该门课程既不属于思政课程,也不属于专业课程,应归为通识课程思政范畴。

图1 《生态文明与环境保护》教材主要内容

《生态文明与环境保护》一书,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,采用“提出问题-分析问题-解决问题”的逻辑思路,首先介绍了国内外生态环境恶化现状,指出生态文明建设的“中国方案”给世界环境治理带来了新思维、开辟了新路径,而生态文明建设的基石则是生态文明教育。本教材根据职业高等学校在校生的特点与培养目标,内容设置既包括生态文明理论方面的内容,又包含环境污染治理技术与环保常识。既注重生态文明素养的培养与提高,又重视生态文明践行能力的训练,帮助学生将所接受的生态知识“内化于心,外化于行”,作为自身的行动指南,指导生活和生产实践,努力实现“知行合一”。

2.3 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程师资团队建设

高校教师在生态文明教育中起着引领作用,教师水平的高低决定了生态文明教育质量的好坏。在目前高校教师队伍中,没有专门从事生态文明教育教学的教师,大多以思政类和环保类教师兼任,这在一定程度上影响了生态文明教育教学质量。结合《生态文明与环境保护》课程特点以及师资队伍现状,提出了团队教学法,课程由教学团队合作完成。《生态文明与环境保护》课程教学团队吸纳了思政、环保、法律专业教师,生态环保部门人员、社会环保组织人士以及环保一线工程师,共同组成教学团队,充分发挥各自的优势,产生1+1>2的效果,有效解决生态文明教师匮乏、不专业等问题。

图2 《生态文明与环境保护》课程教学团队任务分配图

教学团队秉承“让专业的人做专业的事”理念,充分发挥团队内部成员的专业优势,如思政专业教师、生态环保部门人员熟悉国家生态文明建设的理念与政策则负责生态文明教育基础部分的讲解,环境专业教师与环保一线工程师既有环境污染治理的理论知识,又具有较强的实践能力,可承担环境保护技术基础部分的授课任务,而生态文明法律体系部分对于任课教师的专业性要求更强,法律专业的教师教授则更为合适。同时,还应加强教师梯队建设,有目的、有计划的遴选青年教师充实到教学团队中,并注重其“双技能 双素质”的培养,既精通生态文明理论,又具有较强的生态文明建设践行能力。

2.4 新时代职业高等院校《生态文明与环境保护》课程教学方法改革与创新

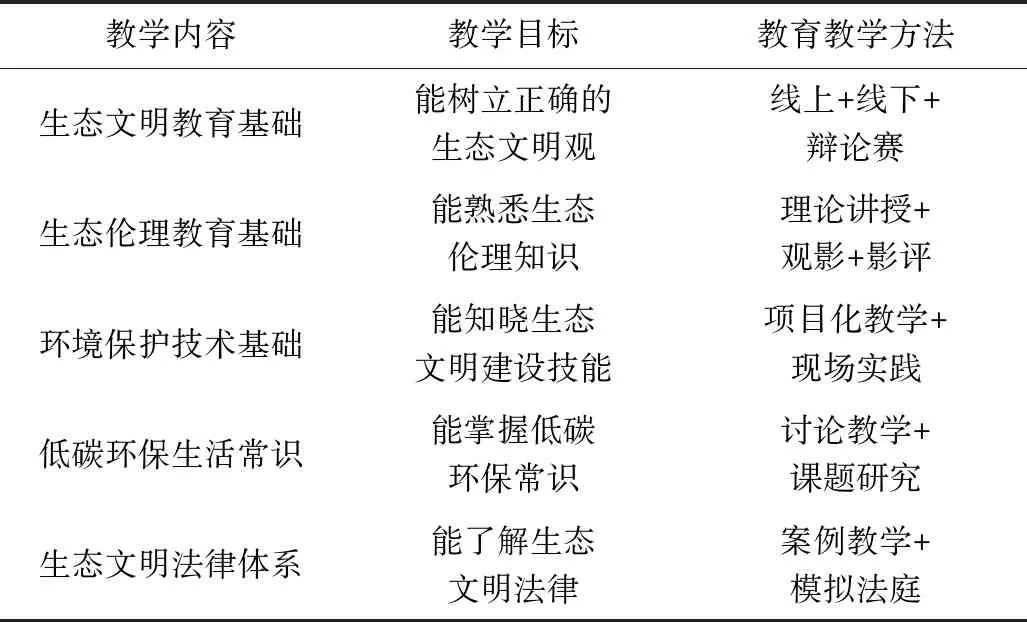

《生态文明与环境保护》课程既传授理论,又培养意识,还训练技能,主要培养既能掌握生态文明理论又掌握生态文明建设的高技能人才。因此,不同的知识模块,不同文化背景的教师,不同的培养分目标,采用的教学方法也应灵活多样,包括教学资源与课堂组织形式,见表1。

表1 《生态文明与环境保护》课程教学方法

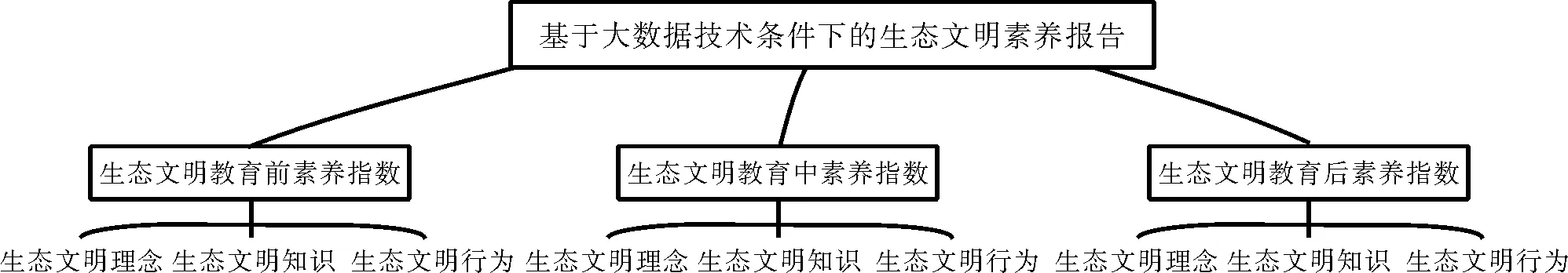

2.5 新时代职业高等院校生态文明教育考核评价方法多元化探索

生态文明教育对于职业高等院校传统的专业教育教学而言是个全新的领域,其既重视学生正确生态观的培养,又注重生态文明建设践行能力的训练,因此其对学生的考核评价应多元化、全方位。因此,考核方式摒弃了传统的试卷考核,创新性的采用全过程考核的方式,通过生态文明素质手册+大数据技术记录每位学生在校期间的生态文明素养指数变化情况,基于生态文明素养指数既可表征职业高等院校生态文明教育开展情况,又可评价学生生态文明素养变化趋势。

图3 《生态文明与环境保护》课程考核方式改革

通过这种全方位、立体化的、非功利性的考核方式,不断推动职业高等院校生态文明教育改革与创新,实现真正的知行合一,为国家培养合格的生态文明建设者。

3 新时代职业高等院校生态文明教育的全程性与渗透性

在“五位一体”总体布局中,生态文明建设必须贯穿于和渗透到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各个领域和全过程。只有坚持经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体同向发力、全面推进、协调发展,才能有效解决我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,才能把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国[5]。因此,生态文明教育也应渗透到教育体系的方方面面,包括生态文明教育理念、内容与方法构建,绿色校园建设,绿色生活习惯建立等等,并贯穿整个职业高等教育的全过程。《生态文明与环境保护》不再仅仅作为一门课,而是内化为根植于头脑中的一种学习、工作与生活理念,外化为生态文明建设能力与低碳环保生活方式,成为具有生态文明观、养成生态文明生活与生产方式、具备生态文明法律法规素养的高素质劳动者。