工程教育认证导向的发动机课程教学模式构建与实践

2020-12-15张学敏李金凤侯秀宁刘思瑶

张学敏 李金凤 侯秀宁 刘思瑶

摘 要:提升为解决发动机课程包括发动机原理、发动机构造和发动机拆装中存在的学生自学能力不强、课内外教学环节脱节、学生动手实践机会少、对发动机构造和原理理解不深等问题,同时聚焦于“OBE”理念在课程教学中的实施,构建了以工程教育认证为导向,包含“课程实验、实习实践、综合创新”的“三平台”发动机课程“教学做一体化”教学模式。围绕成果导向、以学生为中心、持续改进这三个工程教育认证教学理念开展了相应的教学实践,取得了良好的效果,也为将来发动机课程的持续改进提供了实践经验。

关键词:工程教育认证;发动机课程;教学做一体化;OBE

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)34-0100-04

Abstract: In order to solve the students' problems in the engine course, such as, weak self-study ability, disjoint of in-class and out-of-class teaching, fewer opportunities for students to practice and poor understanding of engine structure and principle, and focusing on the implementation of "OBE" concept in the course teaching, this paper constructs a "three-platform" engine course "teaching-learning-doing integration" teaching mode. The mode is oriented by engineering education certification and includes "course experiment, practice and comprehensive innovation". Relevant teaching practices have been carried out around the three teaching concepts of achievement-oriented, student-centered and continuous improvement. Good results have been obtained and practical experience has been provided for the continuous improvement of engine courses in the future.

Keywords: engineering education accreditation; engine courses; integration of teaching and learning and practicing; OBE

一、发动机课程教学背景

工程教育认证强调以学生学习为中心,遵循持续改进的基本理念[1]。工程教育专业认证所突出强调的学生学习成果,是聚焦于学生“应该得到什么”,能够有力地保障高校的教育质量。世界各国的工程教育认证明确提出毕业生应具备一定的基本知识、能力和素质。美国工程教育认证委员会ABET在2014~2015年的工程认证标准中,列出十一项学生学习成果。我国的工程教育专业认证工作开始于2006年,对工程教育专业的毕业生的十项基本能力和素质提出明确要求,不仅仅是学习书本上的知识,更是对解决复杂的工程应用和学科研究能力的提高。其目标是促进我国的工程教育改革,提高教育质量,已成为我国“五位一体”的高教评估体系的重要组成部分。工程教育专业认证的标准既充分反映当代社会对工程师能力的基本要求,也体现了以学生为中心的理念,考虑了学生未来的发展需要[2-7]。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出:“关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。”大力倡导以学生为中心的工程教育专业认证为实现这一目标提供了可借鉴的框架体系和具体操作模式[8]。

发动机课程教学过程中存在多模块、结构复杂、学科交叉等现象,受时间和空间限制,实践教学与课堂教学无法紧密衔接。而合理的课程体系是优化整体知识体系的关键一环,能够有效保障专业定位和人才培养目标的实现[9-11]。针对发动机课程教学中存在的问题,以全面提高学生创新精神、实践能力和综合素质为宗旨,以工程教育专业认证为导向,构建了包含发动机构造、发动机原理以及发动机拆装三门发动机课程在内的新教学内容,以实践贯穿理论,来培养学生自我学习及动手实践的能力,加强学生对发动机相关知识的理解和掌握。

二、课程进行改革的必要性

(一)教学理念亟需转变

大学作为培养高层次创造性人才、进行科学研究和知识创新的重要基地,将直接影响到国家的综合国力和国际竞争能力的强弱。传统的“重教有余、重学不足;灌输有余,启发不足;复制有余、创新不足”教学理念在培养学生能力方面存在着明显的不足,嚴重影响学生的思维获利,压抑了学生的主观能动性。科学的教学应该注重学生创新意识的培养,充分发挥学生的个性能力。教学的目标,关键是提高学生创造性、应用现有知识解决复杂问题[12]。因此,应转变传统教学理念,以提高学生创新精神和适应能力为目标,增强学生实践能力。

(二)教学手段需与时俱进

发动机构造课程中点火系统、冷却系统、润滑系统,发动机原理课程中燃烧室燃烧、排气净化过程等内容,由于部件复杂,而且有的内容涉及到化学反应等微观内容,不容易被学生理解。发动机拆装课程中,各部件的装配关系、配合情况等内容由于教学条件限制,不能满足每个学生都拆装一次的要求。传统的教学方式难以发挥学生的创新实践能力,需要引入虚拟仿真、三维制图软件、流场分析软件FLUENT软件等信息手段,从而加强学生的训练,强化知识的掌握。在此基础上,学生可以应用该平台对相类似的系统进行分析,提高自我学习能力和创新能力[13]。

(三)教学方法需要改革

传统教学中只注重教师的讲授,学生听课,单项传授知识的教学方法。在教学中,教师占据了课堂的绝大部分时间,导致教学中的教师中心化。一节课中,教师的说话、活动时间占了课堂的一大半,为板书而板书,为演示而演示的现象也不少见。教师更多的是从自身出发,重点关注于自身如何教好,而不是学生如何学好,学生是否真正学到了知识等。教学中明显的反映出是学生在帮助教师完成教学任务,而不是教师在帮助学生完成学习任务。而一支高水平的师资队伍能够真正满足于工程教育专业认证的要求,教师不仅只完成自己的教学任务,更为学生提供整体的指导与咨询,以提高学生素质能力为主。因此,传统教学方法难以适应工程认证导向的教学要求,必须坚持“理论结合实践、以能力培养为导向”的原则,把“教学”传统的以教为主的思想转化为以学为主,不断对其进行调整[14-16]。

三、新的课程教学模式

(一)教学内容方面

发动机教材内容滞后于汽车新技术的发展,一些新的发动机技术没有在课本上体现,与工厂正在应用的技术相脱节,导致学生到了工厂后不能很好进入工作状态,企业需要花费较大精力进行培训。在与企业进行多次调研和沟通的情况下,对教学内容进行改进。将发动机构造和发动机原理的实验单独独立出来,设立构造与原理实验课程,增加实验实践课时。实验内容中增加共轨实验、汽油电控喷射实验、排放测试等相关实验;在增加操作实验的基础上,也增加了虚拟实验系统,可以进行虚拟拆装、系统部件认知等。

另外,针对学生需要增加新技术的掌握和了解,利用北京举行的国际内燃机展和国际汽车展,组织学生到展览会进行学习,了解国内及国际发动机的新技术、市场主流技术及技术的发展趋势,从而增加学生国际视野。

(二)教学方法与手段

虚拟实验和真实实验不仅具有很强的互补性,还是相互依存的关系。虚拟实验以真实实验原理为基础,利用多媒体技术和现实仿真技术对真实实验进行模拟;真实实验需要以虚拟实验作为补充和拓展。只有充分发挥虚拟实验和真实实验的优势,利用其互补性克服各自的局限性,才能使学生得到全面的锻炼,培养学生的创新能力,达到提升本科实践教学质量的目的。在教学过程中,利用PRO/E、SOLIDWORKS、UG等三维软件对发动机原理的部件进行建模,利用FLUENT软件对发动机原理的流场进行分析,利用3DMAX软件对发动机拆装进行实训。

发动机构造课程主要讲述发动机各部件的结构及其功用。包括了发动机的两大机构和五大系统。发动机各部件都有实物造型,形状特点容易被学生理解,由于受到部件的尺寸和重量、复杂程度的影响,在课堂上不宜将各部件和系统带入进行讲解。所以需要课上课下结合,课上主要以三维造型、软件进行原理模拟为主,课下进行实物测量,结构认知为主。发动机构造课程实践性强,所以主要以实物测量及认知为主,仿真模拟进行辅助。

出于学生认知的需要,依据发动机的装配关系,建立了发动机立体分解模型,按照发动机结构和位置关系进行拆解,发动机立体拆解现场如图1所示。

本課程建立了汽、柴油发动机曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统、起动系统的三维仿真模型。每部分三维图形都是基于实物进行,参考性强。

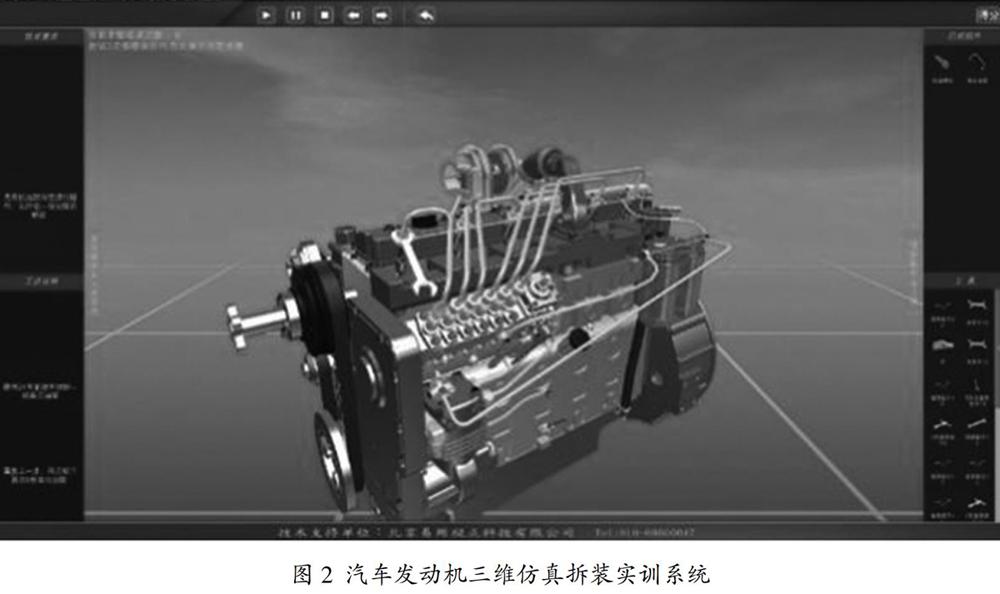

发动机拆装课程主要考核学生的动手实践能力,是发动机构造课程的后续实践课程。课程主要强化各部件之间的装配关系,工具的使用情况,考核对各个机构、系统的位置、作用及拆装方法的掌握程度。本课程基于虚拟仿真实验室的虚拟仿真平台,进行发动机及其子系统工作原理的仿真演示,创制基于虚拟仿真模型的汽、柴油发动机拆装实训模块,实现了发动机的虚拟交互式拆卸与装配实训,汽车发动机三维仿真拆装实训系统如图2所示。教学方法主要包括软件操作示范、重要系统及机构功能展示讲解、互动探讨及学生实际操作、单位时间模拟拆装考核、关键零部件结构功能复述等。使每一位学生都能结合虚拟拆装,熟悉并掌握汽车发动机构造相关知识,深化对相关专业课程的认知,达到“一人一机”、可反复拆装的教学效果。在计算机上进行模拟拆装后,再到发动机实验室进行实物拆装,可以避免由于小组拆装时由于不能实现每一个学生都从头到尾亲自完成每一步拆装而导致的无法全面考核每个学生的动手能力的问题。通过仿真实训和实地拆装综合表现确定学生成绩。

发动机原理课程主要讲述发动机的动力输出与能量利用原理,包括动力性经济性指标、燃料与工质特性、热力循环分析与能量利用、充量更换过程、以及运行特性与性能调控。发动机的燃烧与排放问题,包括燃烧基础知识、混合气形成和燃烧过程、特殊燃烧问题的机理与对策、有害排放物的生成与控制、以及高效低污染新燃烧方法与新能源。这些内容都十分抽象,且由于涉及到微观气体运动、燃烧高温等理化现象,在实际实验中,不易观察,所以利用虚拟仿真技术模拟发动机内的物质转化。例如开展发动机喷油泵实验进行喷油量的调整和在FLUENT中对喷雾形状的特点进行模拟,将两者结合应用,使学生能更深刻理解燃油喷射过程。

课程教学中,应用一维整机性能仿真软件GT-POWER以及三维仿真软件FIRE,STAR-CD,KIVA,CONVERGE等模拟发动机缸内燃烧过程、流场模拟机性能仿真。例如:应用CHEMKIN对发动机滞燃期、层流火焰速度以及HCCI燃烧等内容进行仿真。应用美国GAMMA Technologies公司开发的GT-POWER仿真软件、奥地利AVL公司开发的BOOST仿真软件和英国 Ricardo公司开发的WAVE仿真软件对发动机性能进行仿真分析。在发动机原理的授课教学中,此类计算机仿真技术的应用也更好的将科研与教学相结合,将最新的科研成果以及研究方法对学生们进行讲解与展示,使教学内容与方式做到与时俱进。

(三)课程组织形式方面

除了传统的课堂教学模式,在课程组织上,选择2-4学时进行“翻转课堂”式教学模式,以小组方式进行学习,学生可以自由组合,分别研究发动机构造或原理课程教学目标的一小部分。每组确定一名小组长作为组织者,各组学生根据教学要求去查询资料,归纳总结,提出自己的观点和看法,经过小组内部讨论后,以小组为单位阐述对主题的见解,限定15分钟内以多媒体的方式进行展示和汇报,由其他的同学和教师提问,并对汇报内容提出改进建议。

由此,学生在课堂上有更多自主时间与教师参与关键学习活动,能从中学到更多的知识和技能,不仅是关于知识本身,还有个人的演讲能力、口头表达能力和团队精神。同时,增加学生和教师互动和个性化沟通的方法,让所有的学生都能参与到其中,都能获得个性化的教育。

四、结束语

通过对课程内容的持续改进,使发动机构造、发动机拆装和发动机原理课程相结合。课堂上主要进行部件和原理的传授,课下虚拟仿真技术支持的虚拟仿真平台上先对发动机进行虚拟装配,再对发动机实物进行拆装,利用三维软件绘制各零部件的三维图及运动仿真,以便更深刻的理解发动机构造及其装配关系,达到教学目标。同时通过虚拟仿真技术应用、翻转课堂、展览会学习等教学方法和手段的应用,开拓学生视野,实现课堂学习与课下学习结合、校内学习与校外学习结合,使学生更加积极主动地学习。

这种教学模式涵盖了车辆工程专业发动机系列课程,并在实际中取得了良好的效果,为今后的其他课程改革提供参考和经验。

参考文献:

[1]白彦,张文静.政府与法治课程基于“MOOC+”混合教学模式的构建与实践[J].中国高等教育,2018(Z2):60-62.

[2]王小明,贾霞.基于工程教育专业认证理念的计算机网络课程教学改革[J/OL].轻工科技,2019(02):166-167[2019-02-25].

[3]周祥曼,杜轩,田启华,等.工程教育认证背景下焊接类专业课程的教学改革探索[J].高教学刊,2019(04):135-137.

[4]高蓓蕾.以学生为中心:工程教育专业认证的核心理念[N].中国科学报,2015-01-08(007).

[5]韩富银,张长江,聂凯波,等.基于工程教育专业认证的铸造工艺课程设计改革实践[J/OL].中国铸造装备与技术,2019(01):53-56[2019-02-25].

[6]李海标,莫金海,罗奕,等.专业认证背景下机制专业的课程体系建设[J].轻工科技,2017,33(12):165-166+177.

[7]唐宏宾,吳康雄,杜荣华,等.基于工程教育专业认证标准的机械类专业建设改革[J].教育教学论坛,2015(30):72-73.

[8]佚名.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[J].异步教学研究,2010(4):1-17.

[9]吴云助.地方高校复合型人才培养模式的探索[J].教育与职业,2009(05):48-49.

[10]赵岩.机械设计制造及自动化专业创新性应用型人才培养模式探索[J].北京联合大学学报,2013,27(04):87-90.

[11]缪宪文,姚燕升.面向“工程认证”的工程训练教学模式创新与实践[J].教育教学论坛,2019(05):134-136.

[12]李勇峰,侯江华,苏建修,等.面向工程认证的机制专业人才培养模式改革实践[J].大学教育,2019(01):10-12+16.

[13]赵国柱,姚静.“发动机构造与原理”课程实验教学改革[J].实验室研究与探索,2009,28(4):137-139.

[14]周春月,刘颖,张洪婷,等.基于产出导向OBE的阶梯式实践教学研究[J].实验室研究与探索,2016,35(11):206-208+220.

[15]赖松林.浅谈工程教育背景下地方高校教师角色的转变[J].高教学刊,2019(03):141-143.

[16]郭玮,李月华,刘珺.基于工程教育专业认证的师资队伍建设实践[J].教育现代化,2018,5(47):121-122.

*基金项目:教育部首批“新工科”研究与实践项目“面向智能农机装备产业新型工程人才培养需求的教育信息化探索与实践”(教高厅函〔2018〕17号)

作者简介:张学敏(1975-),男,汉族,内蒙古呼和浩特人,博士,副教授,博士研究生导师,研究方向:车辆节能环保与新能源技术。