“排挤”的逻辑何以可能?

——日本宇野学派一般等价物生成理论探析

2020-12-15尤歆惟

尤歆惟

内容提要 | 日本宇野学派在“总和的或扩大的价值形式”向“一般价值形式”和“货币形式”过渡的问题上,从马克思的理论中发掘出了“排挤”的逻辑(不同于“颠倒”的逻辑),用于解释一般等价物的生成。宇野学派的传统学者从人们的直接欲望中,寻找一般等价物从众商品中被排挤出来的契机,但没有获得成功。以小幡道昭为代表的宇野学派新锐学者,则试图从间接欲望中寻找一般等价物被排挤出来的契机。不过,一般等价物脱颖而出的积极原因不能仅仅通过直接欲望的间接化就获得,还需要引入间接欲望的再一次间接化。由此,这样一种商品得以出现:它虽然是大家的欲望对象,但作为脱离了特殊使用价值的东西,不是任何人直接欲望的对象。在两次间接化过程中,我们可以推导出承担一般等价物的商品需要“纯量”的属性和保存性,通过将所有商品按照这两大属性进行分类,我们可以得到某种类型的商品能够从众商品中被排挤出来成为一般等价物在交换行为上的根据。

引 言

马克思的价值形式理论,是马克思在提出“投入劳动=价值实体”这个关于价值的纵向学说之后,试图从一个横向的角度对价值的“表现形式”进行研究的理论。众所周知,马克思将价值形式分为4种形式:“简单的、个别的或偶然的价值形式”“总和的或扩大的价值形式”“一般价值形式”和“货币形式”。其中从“总和的或扩大的价值形式”向“一般价值形式”和“货币形式”的过渡,对于理解货币生成的逻辑,具有关键意义。一般认为,马克思采用的方法是颠倒的方法:将一个商品的价值通过商品世界的其他无数商品的使用价值获得表现,颠倒为无数商品的价值通过一个商品的使用价值获得表现,从而实现了从总和的或扩大的价值形式向一般价值形式的过渡。我们可以将这种方法称为“颠倒”的逻辑。

但是另一方面,马克思在谈及一般价值形式和货币形式的生成时,实际上还提出了另一种逻辑,即“排挤”的逻辑。马克思指出:“另一方面,一种商品处于一般等价形式(第三种形式),是因为而且只是因为它被其他一切商品当作等价物排挤出来。这种排挤的结果最终只剩下一种独特的商品,从这个时候起,商品世界的统一的相对价值形式才获得客观的固定性和一般的社会效力。”1《资本论》,人民出版社,2004年,第86页。由于这个过程要涉及到商品的交换过程问题,因此马克思并没有在探讨价值“表现形式”的价值形式论中对“排挤”的逻辑加以详细阐述。

然而,自从日本学者宇野弘藏提出应该将商品所有者的主体存在纳入到价值形式论中,并将交换过程和价值形式结合起来加以讨论之后,日本的价值形式论研究掀起了探讨两种不同逻辑的有效性的波澜。不同于对“颠倒”的逻辑持肯定意见的正统派学者,宇野弘藏和他的学生们更倾向于用“排挤”的逻辑,来重审价值形式论对于探讨一般等价物生成问题的理论意义,并发展出了以“排挤”的逻辑为基础的新货币理论。本文的研究目的,首先是对宇野学派的相关理论进行评析,在肯定他们的理论贡献的同时,分析他们的不足;其次是提出笔者自己的研究见解,以完善用“排挤”的逻辑来推导一般等价物生成的思路。

一、基于直接欲望推导出一般等价物的思路

宇野学派关于价值形式理论的一个基本观点是,对价值形式论的探讨不能脱离商品所有者的交换行为而抽象地进行。宇野弘藏提出如下疑问:“如果说,麻布并非人类,因此本身对于上衣的自然形式没有任何兴趣,那么为什么麻布需要一个反映其价值的镜子呢?”1宇野弘藏 《宇野弘蔵著作集(第三巻)》 岩波书店,1973,478页。商品的价值需要表现,这一点是从事交换的商品所有者赋予商品,从而表现为商品之间的关系的。如果没有麻布的所有者试图交换上衣的意向,麻布和上衣相互之间并不会发生麻布作为价值物需要通过上衣的使用价值来表现它的价值的这种关系。因此,宇野学派对于从“总和的或扩大的价值形式”到“一般价值形式”的“颠倒”的逻辑,产生了疑问:如果说,“总和的或扩大的价值形式”中一种商品的价值通过诸多别的商品的使用价值获得表现这一点背后,是一种商品的所有者试图对其他的诸多商品进行交换的这个交换关系,那么这种关系并不能直接推导出其他诸多商品的所有者也愿意对这一种商品进行交换的关系,因此价值表现关系不能随意地颠倒,被表现的一方作为相对价值形式的价值物和表现的一方作为等价形式的使用价值,其身份很难轻易发生改变。

与之相对,宇野学派的学者们试图采用“排挤”的逻辑来寻找一般等价物生成的原因。其基本观点可以表述为:“所有的商品都各自被置于相对的价值形式而展开一个扩大的价值形式。当存在多个扩大的价值形式的时候,如果有一个多数出现于被置于等价形式中的共通商品的话,以这个商品为中心来看,价值形式表现出一个全新的展开。”2日高普 《経済原論》 有斐阁,1983,22~23页。也就是说,每一个商品都能展开一个总和的或扩大的价值形式,而在这些总和的或扩大的价值形式的等式的右边如果出现了某个被共同欲望的“人气商品”,那么这个商品就可以作为一般被欲望的商品,从而被排挤出来成为所有商品的“一般等价物”。这个观点不是建立在单纯形式地将总和的或扩大的价值形式的等式两边进行颠倒的基础上的,而是结合商品所有者的交换行为将一般等价物的生成理解为从所有商品中被“排挤”出来的结果,因此可以说是对马克思的“排挤”的逻辑的一个很好的运用,从而成为宇野学派中的一个经典表述。

但是这个推导方式其实存在着重大问题。比如冈部洋实指出:“各个商品持有者以满足自己欲望为目的而要求进行交换,要在其中设定一个被共通欲望的东西,逻辑上是不可能的。因为,被设定为理论前提的商品持有者们,彼此是独立的存在,每个人的欲望以及基于此的交换要求都是个别的。从个别的东西导出共通的东西是困难的。”1河村哲二 《制度と組織の経済学》 日本评论社,1996,241页。可以举个简单的例子:假设麻布所有者的欲望是上衣、茶、铁,上衣所有者的欲望是茶、铁、咖啡,茶所有者的欲望是铁、咖啡、上衣。在这些人的欲望对象中,上衣、茶、铁这三件商品都各自被欲望了两次,没有出现被共通欲望的对象。虽然只是个很简单的例子,但它说明了基于单个人的直接欲望得到某种共通被欲望的商品,从而将其作为一般等价物而排挤出来这个做法,在逻辑上存在着困难。

然而,这个反驳只是在消极的意义上否定了一般等价物能够从商品所有者的直接欲望的对象中直接排挤出来。奥山忠信则从更为积极的角度提出了如下问题:“就算被多数人所欲望,像大米、小麦、茶这样的被放在人们饭桌上的物品,能不能成为货币?”2奥山忠信 《富としての貨幣》 名著出版,1999,50页。也就是说,即便某种被共通欲望的人气商品出现了,也并不意味着这个人气商品能够脱颖而出成为一般等价物。这里的问题并不仅仅涉及到大米、茶等商品的材质的特殊性(比如说不具有便于携带、可以任意分割的特性)问题,而且涉及到对不同性质的欲望的理解。如果说人们对货币的欲望具有本质上和直接欲望上不同的属性,那么能够成为货币的商品所具有的材质上的属性需要被纳入到“排挤”这个人们的交换行为的逻辑中来理解,而不是仅仅停留在交换行为之外,作为偶然性要素而存在。

二、基于间接欲望推导出一般等价物的思路

在宇野学派的理论中,还存在另外一派,他们试图从欲望的间接化过程中寻找一般等价物生成的契机。

永谷清的做法,是从对奢侈品的欲望中寻找一般等价物生成的契机。永谷清指出:“‘等价商品’从日常的直接的使用价值逐渐地向不影响日常生活的间接的使用价值、更具有非使用价值的商品转移。更具有非使用价值的东西因此而商品化。它作为奢侈的商品逐渐地被选在等价形式中。”随着这种情况的发展,“在简单的价值形式中,不妨认为表现价值的是以日常的直接欲望为基础的日常商品,但是到了扩大的价值形式的结尾,以间接的欲望为基础的奢侈商品来进行价值表现的情况则成为了支配性的。”3永谷清 《資本主義の基礎形態》 御茶水书房,1970,107~108页。也就是说,随着人们对奢侈品的欲望的逐渐形成,间接欲望得以生成,并在扩大的价值形式中具有了支配性的地位。

永谷清看到了一般等价物的生成不能立足于直接欲望,而要立足于间接欲望这一点。但是永谷清的做法是在直接欲望的对象中寻找能够成为间接欲望的东西,而没有从交换行为出发去分析间接欲望的生成原理。因此,奢侈品为什么具有成为间接欲望对象的资质这一点,在永谷清的分析中是缺失的。其实,奢侈品究竟是什么,这个问题并没有得到很清晰的规定。我们可以说,诸如重金属这类的“具有非使用价值的商品”是奢侈品,但更高级的衣服、更高级的牙膏之类同样是用于日常消费的高级品,也可以说是奢侈品。我们并没有理由认为,在人们的消费序列中,当日常基础消费得到满足之后,接下来必然会转向前者那样“具有非使用价值的商品”的奢侈品,而不是转向后者那样作为高级品的奢侈品。而且,即便我们设定前一种商品是奢侈品,我们其实只是设定了奢侈品具有成为间接欲望的素材上的资质,而没有从人们的交换行为中去理解拥有这个资质的商品出现的必然性。因此,在笔者看来,问题的关键并不在于简单地从人们的欲望对象中直接区分出日常品和奢侈品——事实上,人们对日常品的欲望也可以成为间接欲望(比如对于资本家来说,购买是为了卖出,因此购买的商品即便是日常品,他的欲望也是间接欲望),而货币也并不一定要从奢侈品中产生(比如国家发行的不可兑换纸币等)——而在于如何从人们的交换行为中去理解间接欲望的性质。

关于这个问题,小幡道昭的理论提供了很值得借鉴的思路。小幡道昭认为,不能从直接欲望中直接导出间接欲望,而需要通过直接欲望下交换的困境去寻找间接欲望生成的契机。比如麻布所有者想要上衣,因此试图用自己的商品麻布去交换上衣,但是由于上衣所有者并不一定同时也想要麻布,这个时候“麻布所有者为了得到和上衣所有者交涉的机会,会试图先获得对方想要的商品。如果上衣所有者中有人想要按照‘1件上衣=10磅茶’这个形式去寻求交换,那么对于麻布所有者来说,10磅茶就纳入到他的新的交换对象中去了。”1小幡道昭 《価値論の展開》 东京大学出版会,1988,48~49页。这是一种对手段的欲望。如果将商品所有者标记为大写字母,将他们持有的商品标记为相应的小写字母,小幡道昭的这个模型用公式表示如下:

从 A(a)→ B(b)→ C(c)可以得出:A(a)→ C(c)

小幡道昭不是将扩大的价值形式建立在直接欲望上,而是建立在对手段的欲望上。他认为,扩大的价值形式中商品所有者的欲望对象,具有“作为获取直接欲求的手段,每一个都在同等的方便性这个标准下获得一致的评价”2小幡道昭 《価値論の展開》 东京大学出版会,1988,54页。的特点。也就是说,对于麻布所有者来说,茶也好,别的用于交换上衣的商品也好,在他这里都作为能够获取上衣的手段而具有了同样的评价。交换手段的这种性质,让从直接欲望的对象中无法得到一般等价物的问题得到了根本性的转变。这样一来,一般等价物的生成逻辑就不在被共同欲望的人气商品中,而在于人们基于效率性去寻找最合适用于交换的手段。

但是在笔者看来,小幡道昭的这个构思也存在着一些疑问。首先,任何一个某商品所有者用于交换的手段,都仍然同时必定是另一个商品所有者直接欲望的对象。比如,在前面的例子中,虽然茶构成麻布所有者用于交换上衣的手段,但是同时又是上衣所有者的直接欲望对象。因此,所谓“在同等的方便性这个标准下获得一致的评价”的特点,只是对某个特定的人是有效的,而无法随意扩展到别的商品所有者那里去。在这样的条件下,理论上能否推导出人们基于效率性的原则去追寻某个一般等价物,是存在疑问的。其次,对于单个商品所有者来说,要搜集别的商品所有者所欲望的对象的相关信息,是一件非常困难的事情,其难易程度并不比获取自己直接欲望的对象低,因此,如果从效率的角度来看,这种间接交换本身是否构成相对于直接交换更合理的选择,也是存在疑问的。

本文认为,立足于第一形式的困境,来发掘间接欲望的生成和间接交换的可能性,并基于间接欲望去展开一般性的交换媒介生成的逻辑,在理论上是对从直接欲望的对象中直接寻找一般等价物这个做法的一个重大突破。但是,“对别人的欲望进行追求”的行为,如果贯彻到底,并不会停留于单个商品所有者对别的商品所有者的直接欲望的追求,还会进一步延伸到商品所有者对他者的间接欲望的追求,而普遍的交换媒介的生成,应该在这样一种“再追求”的过程中加以理解。因此,基于间接欲望推导出一般等价物的思路,不应该停留在效率性这样一个工具理性的观点上,而应该更进一步,让人们的间接欲望进一步间接化,在一个更抽象的维度来展开讨论。接下来本文将立足于这个思路,力图给出一个该问题的解决方法。

三、间接欲望对象的同质性关系和新性质

小幡道昭很敏锐地发现:直接欲望的对象是彼此不同的使用价值,对这些使用价值的欲望是具有“方向性”和“指向性”1小幡道昭 《価値論の展開》 东京大学出版会,1988,45页。的,因此不能随意地进行比较。而构成间接欲望的对象的商品虽然也是彼此不同的,但是对于交换主体来说,由于无非是他用于交换自己想要的商品的手段,所以其质上的彼此不同就无关紧要了。这里实质上他已经指出了:构成间接欲望的对象的商品,对于交换主体来说,具有一种同质性。假设对于交换主体A来说,他想要的商品是b,而c、d、e……都构成他交换b的手段,那么我们可以得出“c=d=e=……”这样一个同质性关系。

在直接欲望下,商品具有的使用价值的独特性质是最重要的。比如对于麻布所有者来说,上衣的某种特殊的有用性能满足他的需求,对于他来说这个需求是不可取代的。在简单价值形式下,20码麻布和1件上衣构成交换关系,背后的前提正是麻布所有者对上衣的这种不可取代的直接欲望。但是,构成他的间接欲望的商品茶,其特殊的有用性其实对他来说并不重要。他并不想消费茶,茶只是他能够用来交换上衣的手段而已。在这种情况下,商品的满足人们直接欲望的特殊有用性退居其后,一些别的性质则登上前台。登上前台的有如下一些性质:

首先是商品的保存性。在间接欲望的对象“c=d=e=……”的同质性链条中,商品的保存性变得至关重要。一个商品如果腐烂变质,那么就不能维持在这个链条里,从而从具有同质性的商品群中排挤出去。而它作为交换的手段,本身又意味着交换的即时性消解,它必须在一定的时间内维持在这个同质性链条中以保证将来的交换行为。比如说,茶杯比茶的保存性要强,因此能够长时间维持在“c=d=e=……”的同质性链条中从而用于未来的交换。

其次是商品的财富的属性。商品的财富的属性是“c=d=e=……”这个同质性关系和保存性所共同带来的商品的新属性。财富并不能被简单地认为是商品具有的先天属性,而应该被视为是间接欲望生成之后所被要求的商品的新属性。财富的属性,意味着商品作为一种预备性的东西而被商品所有者保留,退出商品流通的范畴,而用于他未来的消费或者不特定的交换。我们说一个人拥有很多财富,一般就是指他有很多保留下来的、可以用于未来消费和交换的物品而言的。而如果这些商品不能长期保存,或者流通性很弱,比如一个渔夫打了很多的鱼,或者一个电脑爱好者收藏了很多他个人喜爱的古旧零件,我们一般都不会说这个人拥有很多财富。2“财富”一眼看上去似乎是和商品经济无关的超历史概念,但如果理解财富概念与间接欲望下生成的同质性和保存性的属性相关,就能解释它和商品经济有着密切的关系。随着间接欲望的生成,商品世界中的大多数商品其实都或多或少地具有了财富的属性,因为人们会主动地将这些商品加以保存和标准化,以让它们能够最大程度地长时间保留基本性状。3清水真志指出,在资本主义市场下,商品的保管不是“对麻布片商品体的开绽就行修补,而是对‘作为麻布的麻布’这个拟制本身进行修补。”这是“不断地为了‘形态的标准化’而投下的成本,对商品的使用价值给与特殊的保存性。”清水真志 “価値概念の二重性(1)――同質性と交換性” 《专修大学社会科学研究所月报》 2008(541):15。

间接欲望生成之后,人们欲望的对象超越了自己直接欲望的狭隘的感性范围,而具有了向商品世界无限扩展的可能。这样,马克思所说的“总和的或扩大的价值形式”,就能够在这个具有无限可能的意义上得以确立。当然,间接欲望的对象虽然众多,但是人们拥有从中选出保存性较强的商品作为交换手段的自由。假设商品所有者A想要商品b,商品b的所有者B想要商品c、d、e,或者说商品b的所有者B1、B2、B3三个人分别想要c、d、e。这样一来,A可以在c、d、e三个商品中挑选出保存性较长、流通性较大的商品来交换。如下图所示:

这里需要指出的是:A去了解B的欲望是什么这一点,是很困难的一件事,而且A的直接欲望也并非局限于商品b一个种类。给出这个图示的目的不是为了设定A去搜集B所欲望的商品种类的信息,而是为了说明:在间接欲望对象的选择上,人们具有超越了直接欲望指向性的自由。这为人们能够转向欲望一个共通的被用于普遍交换的手段这一点提供了基础。

四、对间接欲望的再一次追求和一般等价物生成的逻辑

小幡道昭理论的最大问题是,虽然提出了对手段的欲望这种不同于直接欲望的新欲望关系,并正确地将扩大的价值形式立足于这个新欲望关系上,但是没有进一步指出这种间接化的欲望其实可以再一次间接化,并得出具有抽象性的货币的存在。因此,小幡道昭最后只能得出如下结论:“扩大的价值形式,首先包含着等价物的统一的关系。……但是只靠这一个要素,却不能得到导出等价物统一的逻辑必然性。逻辑上能够说明的,只是等价物统一这一点没有妨碍这个消极条件,和共通的等价物能够提高交换的效率这样一个商品所有者的期待形成。”1小幡道昭 《経済原論——基礎と演習》东京大学出版会,2009,40页。然而,一般等价物的统一这一点,就真的没有能够推动的积极要素了吗?

要知道,即便是间接欲望得以生成,交换仍然没有打破物物交换的局限。因此,即便从效率上来说,只要停留在物物交换的方式下,那么就不会有根本的改变。而构成某一个人的间接欲望的对象,同时又必须是另一个人的直接欲望的对象,因此只是立足于一个商品所有者对另一个商品所有者的直接欲望的追求,确实无法积极地推导出一个抽象的、被排挤出来而脱离直接欲望的场域的新商品。但是,在商品经济中,并不是只有一个商品所有者的欲望得到了间接化。麻布所有者在追求上衣所有者所欲望的东西,上衣所有者和茶所有者也在追求别人欲望的东西。在这种彼此对彼此的欲望进行追求的“主体间性”关系2尤歆惟:《价值形式理论与货币的生成逻辑——从马克思到宇野学派的价值形式理论演进史评析》,《内蒙古社会科学(汉文版)》2019年第4期。下,其实每个人不光是在追求别人直接欲望些什么,也在追求别人间接欲望些什么。这样一来,就有可能展开了一种新的追求关系:每个人都在思考别人想要的交换手段是什么。在这种关系下,一个不属于任何人的直接欲望的对象但又成为大家的间接欲望的对象的商品,就具有了生成的可能性。这个商品,不同于直接欲望下的人气商品。后者只是为大多数人用于消费的商品,人们并不愿意用这个商品来从事交换活动,这样的商品也未必具有从事交换活动的资质。但是前者,本身就是被大家作为交换手段而欲望的东西,因此能够从特殊的直接欲望的场域中排挤出来,成为单纯被用于交换的手段。

这样被排挤出来的一般等价物,除了具有间接欲望对象所需要具有的保存性之外,还需要具有“纯量”的属性。因为,它并不是作为某个人的直接欲望的对象而被人们欲望的,而是通过人们对别人的间接欲望进行再一次追求而生成的被大家所欲望的交换手段。它作为大家的交换手段而成为大家的欲望对象,因此对于人们来说,其特殊的使用价值已经无关紧要。不如说,能够作为直接欲望的对象而被欲望这一点,反而会成为一般等价物脱颖而出的障碍。这是因为,一个商品具有能够满足直接欲望的特殊有用性,意味着这个商品在素材上具有特殊的性质,这往往会和“用作交换的媒介”这一点产生冲突。而要成为一般等价物并进而成为货币,就需要这个物品具有足够的抽象性,能够具有在量上无限分割也不改变其物质属性的特点。因此,一般等价物的形成,同时意味着这个一般等价物需要具有材质上的均质性(即任意分割)的时候,仅仅表现为量的不同而质上相同的性质。而随着这样的一般等价物取得了商品交换中普遍的统治地位,就可以说它成为了货币。1马克思指出:“而第四种形式与第三种形式的惟一区别,只是金现在代替麻布取得了一般等价形式。金在第四种形式中同麻布在第三种形式中一样,都是一般等价物。惟一的进步在于:能直接地一般地交换的形式,即一般等级形式,现在由于社会的习惯最终地同商品金的特殊的自然形式结合在一起了。”《资本论》,人民出版社,2004年,第87页。也就是说,货币形式和一般价值形式的区别,主要在于“社会的习惯最终地同商品金的特殊的自然形式结合在一起”这一点。总的来说,宇野经济学继承了马克思的这个区分。但是,由于宇野弘藏贯彻了“排挤”的逻辑,因此也有将一般价值形式直接和货币金的材质联系起来进行理解的倾向。参见尤歆惟:《论宇野弘藏的价值形式理论——一种行动论的马克思主义商品理论》,《马克思主义哲学研究》2018年第1期。

这里假设货币的持有者为X,货币为x。由于大家都欲望着x,因此,持有x的经济主体X拥有使用x去交换任何自己想要的商品的力量。通过交换的进行,x不断地渗透进不同的商品所有者中,逐渐使每个人都同时也变成了经济主体X。在这个过程中,不同商品所有者持有的不同商品也得以售卖。假设存在一个商品所有者A,持有商品a试图从事交换自己想要的商品b,随着市场上欲求商品a的经济主体X的增加,商品所有者A能够卖出自己持有的商品a的可能性也在逐渐增大。最后,A只需要在市场中寻找到对自己持有的商品a有欲望的经济主体,即可实现商品a和x的交换,而他持有了x,就可以购买自己想要的商品b。这个过程用公式简单表示如下:

从 A(a)= X(x)= B(b)可以得出:A(a)=B(b)

从上述过程可以看出,X在理论上一开始是某个经济主体,但实际上X最后成为了所有人,结果商品交换成为所有人和所有人之间的商品交换这样一种市场交换关系。2宇野弘藏对真正的商品交换表述如下:“作为商品的交换,必须是一方所有者对于自己所想要的任何一种商品能够自由地实现交换,而不管对方所有者对于自己的商品是否具有交换的欲望。但是这种关系不可能直接通过一样地对所有商品进行追求而实现,它要通过将商品中的一个商品实现为货币,并且反过来通过货币进行购买的方式,从而和任意的其他商品实现相互交换。因此这不是一个直接交换的关系,而是通过货币的流通而实现的关系。”宇野弘藏 《宇野弘蔵著作集(第九巻)》岩波书店,1974,161页。其实,一开始设定的某个持有商品x的经济主体X,只是理论上所需要的一个原点,而理论过程的终点才是现实的商品交换。当然,这个理论原点的设定也具有一定的现实性:在现实中,货币x一般都会有某个或某些特殊的入口,它们从这个入口源源不断地渗透进整个市场中去。货币x需要从一个作为原点的货币的持有者X那里扩散到市场中去。

五、关于能够承担一般等价物职能的商品的探讨

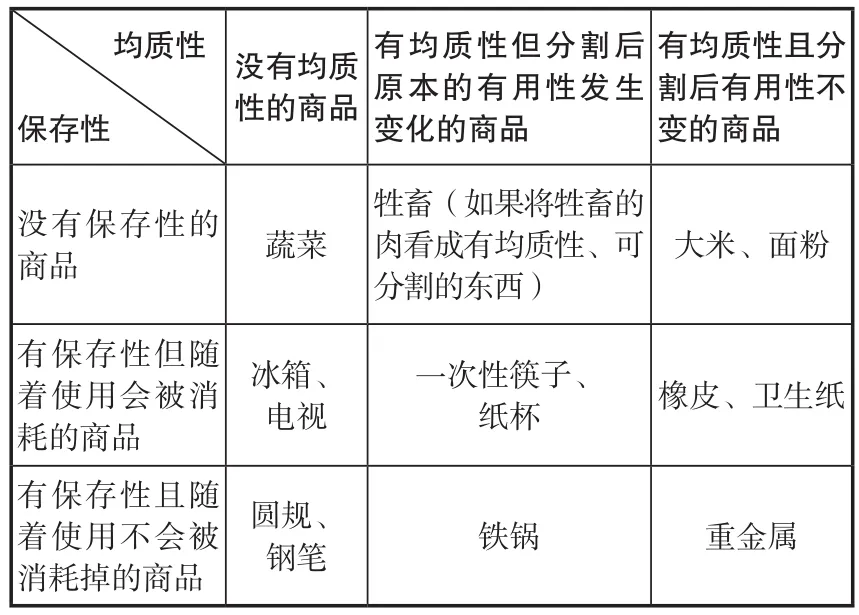

如前文所述,承担一般等价物职能的商品最需要两种属性:首先,它作为间接欲望对象中的一员,需要具有保存性的属性;此外,作为被大家所共同欲望的“交换媒介”,需要具有“纯量”的属性。本节按照这两种属性,将所有的商品分为九类,寻找一般等价物从诸多商品中排挤出来的内在根据。

首先,所有的商品,我们可以根据其材质是否具有均质性,分为可分割的和不可分割的两大类。而材料上可分割的又可以分成两种,一种是材料上具有均质性且可以分割,但分割了之后这个商品本身的有用性在本质上就丧失了或发生了改变。比如铁锅,构成其材质的铁是可以分割的,但铁锅被切割后剩下的铁块就丧失了铁锅本身的有用性了。又如牲畜,一定程度上它的肉是可以分割的,但分割之后其有用性和作为整头的牲畜的有用性就发生了一定的质的变化。另一种是材料上具有均质性因而可以分割,分割的同时其有用性也并不会发生本质改变的商品。比如大米,无论其材料多还是少其作为食品而言并没有在本质上发生变化。

其次,对于所有商品,我们可以将它们分为具有保存性的和不具有保存性的两大类。具有保存性的商品又可以分为两种。一种是虽然能够长时期保存,但会随着使用而被消耗掉,比如卫生纸、牙膏等等,只能使用一次就消失了;又比如电池、橡皮这样的商品,虽然可以多次使用,但会随着使用而不断地被消耗。另一种是能够长期保存的同时,在使用的过程中能够长期、甚至永久保持其材料的不变的商品,比如尺子、圆规、铁锅等等。

这样,我们可以将所有商品分成九类。如表1所示:

表1. 根据均质性和保存性划分的九类商品

没有均质性的商品,不具有承担一般等价物“纯量”属性的能力。有均质性但分割后原本的有用性发生变化的商品,虽然可以任意分割,但由于分割后的部分不具有原本全体的有用性,因此可以说这种商品只是材质上具有纯量性,其本身并不具有纯量性。比如铁锅,不是作为“锅”,而是作为“铁”,才具有纯量的属性。

没有保存性的商品,无法承担一般等价物保存性的要求。有保存性但随着使用会被消耗的商品,虽然能够成为交换媒介,但是人们在保存它的时候需要同时抑制自己对它的特殊有用性的直接欲望,可以说对这种商品的间接欲望和对它的直接欲望是纠缠在一起的。因此,这种商品即便被人们保存,它的特殊有用性的身份也是存在的。与之相反,有保存性且随着使用不会被消耗掉的商品,其存在能够和使用过程保持独立性,因此对它的间接欲望能够从对它的直接欲望中独立出来,从而具有成为“不是大家的直接欲望的对象,但同时又是大家的间接欲望的对象”的可能性。

这样一来,能够从诸多商品中被排挤出来成为一般等价物的,就局限在了同时具有“有均质性且分割后有用性不变”和“有保存性且随着使用不会被消耗掉”这两种性质的商品中。因此,重金属这样的商品能够从众商品中脱颖而出作为货币被大家广泛使用,就不仅仅是一个偶然的现象,而是能够纳入到价值形式论内部,特别是按照“排挤”的逻辑展开的价值形式论的内部来予以解释的现象。

以这种“排挤”的逻辑推导出重金属具有成为货币的资质的思路,我们还可以得到新的启发,那就是:既然被选为一般等价物的商品本身并不需要是满足人们的某种直接欲望的特殊的使用价值,那么其实这个商品具有游离于商品直接有用性之外的特点。因此,历史上货币往往是外来的东西,是通过商人资本而被引入到基于分工生产的共同体内部的。而且正因为如此,本身并非劳动产品的单纯符号载体,作为一种纯量关系的载体,只要被大家作为交换手段所共同欲望,那么也可以成为货币(即表券货币)。它需要的并不是符号背后有商品实体作为支撑,而是人们对于这个符号能够被他人欲望为交换手段这一点的信任,这一点需要一个外在于商品交换关系的力量。因此,以这样一种“排挤”的逻辑推导出货币生成的理论,孕育着理解信用货币和国家发行的不可兑换纸币的新的可能。

结 语

日本学者对于马克思主义政治经济学的发展是全方面的,他们不仅将马克思主义理论作为一个重要的思想史对象加以研究,而且试图基于马克思的基本观点来发展出能够解释现实经济关系的全新理论。宇野学派在价值形式论中通过强化马克思的“排挤”的逻辑,来推导出一般等价物的生成,从而发展出不同于西方主流经济学语境下的新型货币理论,就是这一点的鲜明体现。本文立足于小幡道昭将一般等价物生成的逻辑建立在间接欲望的思路上,试图通过将间接欲望再一次间接化,来完善这一思路。不过要真正完成这一课题,还面临许多亟待解决的理论难题,比如如何解释欲望关系的单向性的问题,价值关系和欲望关系的内在关联问题,商品的使用价值的两层含义(即作为属性的有用性和作为物品体的商品本身)的关系问题,等等。这些都是今后需要进一步研究的问题。