小甸集特别支部创建人群体特征探析

2020-12-14沈婷婷吴玉才

沈婷婷 吴玉才

摘 要: 小甸集特别支部创建于1923年冬,是安徽省最早的农村党组织,其创建人主要是寿县籍早期党员。深入探析这些早期党员的地缘背景、求学经历、主要活动和革命理想等特征发现:同乡、同窗、同行、同志是该群体表现的主要特征。地缘关系虽然是该群体自觉的首要原因,但是共同的理想追求和革命实践才是该群体聚合的情感纽带,也是创建小甸集特别支部的内在动因。

关键词: 小甸集特别支部; 创建人; 群体特征; 聚合; 内在动因

中图分类号: D235 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2020.04.008

An Analysis of the Characteristics of the Group of Founders of Xiaodianji Special Branch

SHEN Ting-ting , WU Yucai

(Huainan Normal University, Huainan 232038, China)

Abstract: Founded in the winter of 1923, the special branch of Xiaodianji in Shouxian County the Communist Party of China is the first rural Party organization in the Anhui province. The establishment of Xiaodianji Special Branch has far-reaching influence on the development history of the Party organization in Shouxian and even Anhui. An analysis of the group of founders of Xiaodianji special support group shows that the common characteristics of this group are the fellow-villagers, the friendship of classmates, the identity of teachers and the revolutionary ideal. In short: fellow townsmen, schoolmates, colleagues and comrades are the main characteristics of this group, but the common pursuit of ideals and revolutionary practice are the emotional ties of the groups aggregation. It is also the internal motivation of creating Xiaodianji special support.

Key words: Xiaodianji special branch; founder; group characteristics; aggregation; internal motivation

寿县,古称寿州、寿春、寿阳,位于安徽省中部,淮河中游南岸,八公山南麓,方震孺《增修北城碑记》称其“为中都支邑,西控荆楚,北负彭城,南阻吴会……尽重地也”[1],素有“中原屏障”、“江南咽喉”之称,历史上4次为都,10次为郡,人文底蕴深厚,且有着光荣革命传统,早在1923年就创建了党的基层组织:小甸集特别支部,直属中共中央领导。目前,学术界对于小甸集特别支部的研究已有基础,且多侧重于其创建过程和历史意义方面的研究,但是鲜有从创建者本身的角度研究人物及其形成的群体特征。笔者拟从小甸集特别支部创建者群体的视角开展研究,试图通过对人物及其活动的梳理,探析群体的共性特征及其聚合的内在动因,不妥之处,敬请指教。

一、小甸集特别支部创建人基本情况梳理

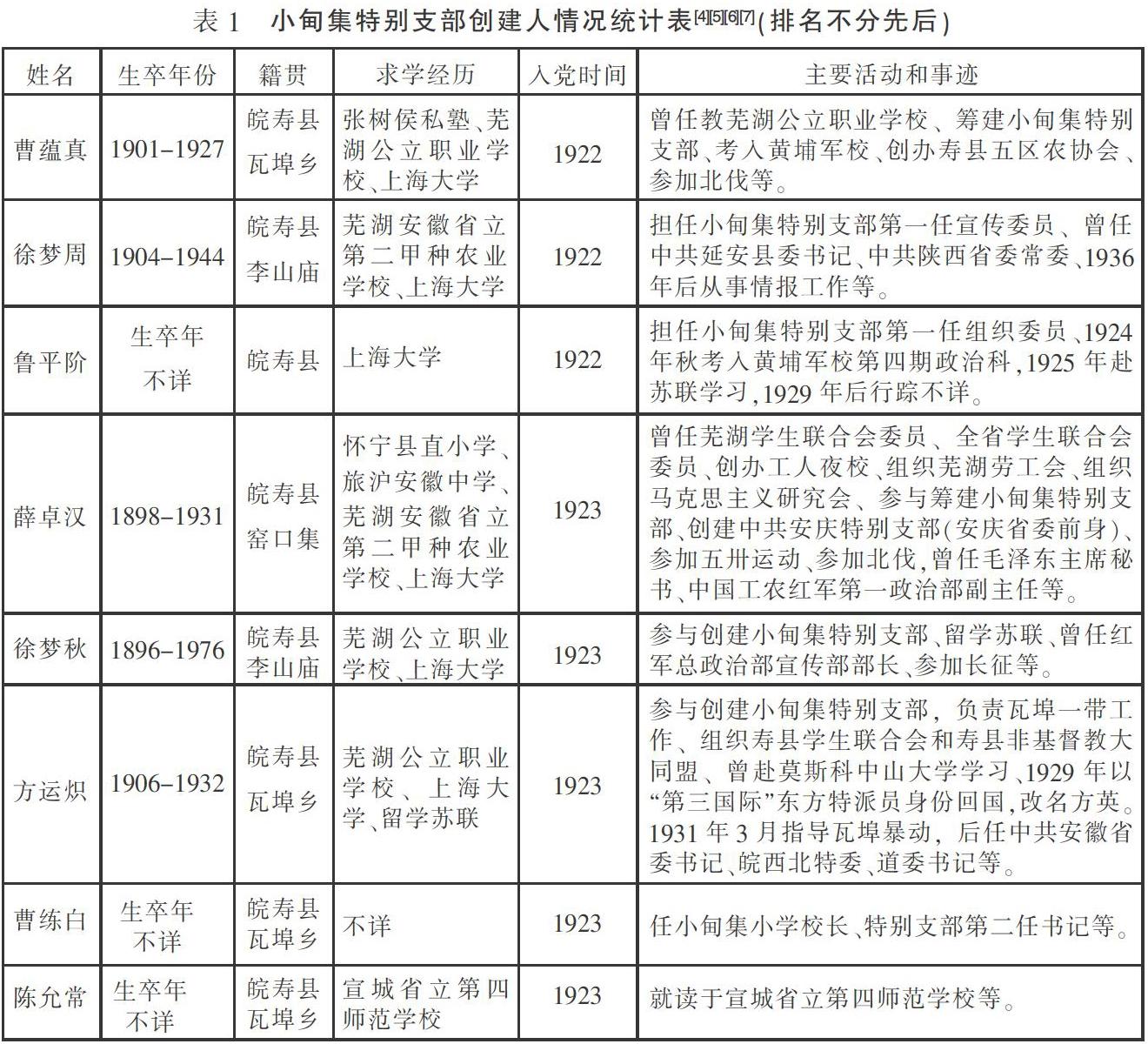

小甸集特别支部成立于1923年冬,是安徽省最早的农村党组织。据资料显示,特别支部成立之初“党员有曹蕴真、徐梦周、鲁平阶、薛卓汉、徐梦秋、方运炽、曹练白、陈允常等8人”[2],其中“曹蕴真任特别支部书记,组织委员鲁平阶、宣传委员徐梦周”[3]。他们被认为是参与创建小甸集特别支部的主要成员,也是笔者的研究对象。根据文献资料和人物梳理,就八位成员在创建小甸集特别支部前后的基本情况来看,可以概括为以下信息。

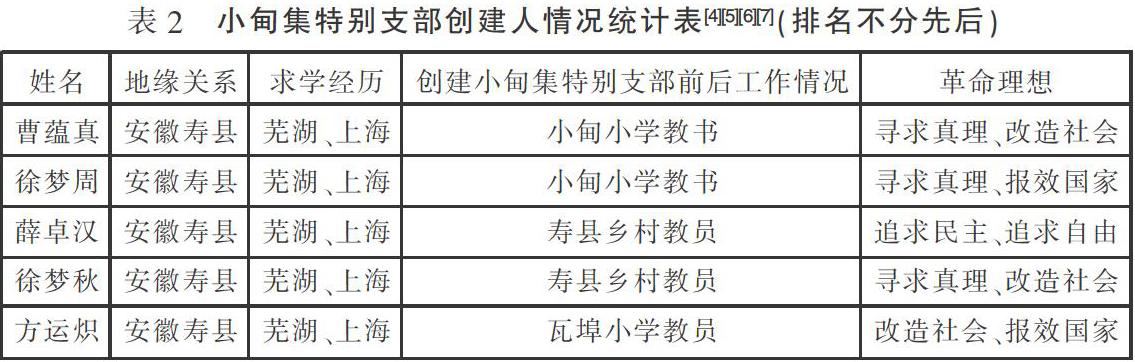

通过对小甸集特别支部创建人的考察发现:8人都是寿县籍老乡,主要为瓦埠乡、窑口集和李山庙人,距离都不远。8人都较早加入中国共產党,基本都是1922年和1923年前后。其中,曹蕴真、徐梦周、鲁平阶、薛卓汉、徐梦秋、方运炽6人都有上海大学求学的经历,随后受党中央指派返乡以乡村教员身份从事革命活动并筹划建党。曹练白是寿县当地教师,陈允常当时是宣城省立第四师范学校的进步学生。由于鲁平阶1929年后行踪不详,曹练白、陈允常是被曹蕴真等人发展为党员,故笔者对这一群体的考察主要集中在曹蕴真、徐梦周、薛卓汉、徐梦秋和方运炽五个核心人物身上。

不难发现,五人除了是寿县籍老乡外,都有芜湖、上海求学经历,且较早接受马克思主义,并加入中国共产党,立志为报效国家奋斗,并在创建小甸集特别支部前后返乡以乡村教员的身份宣传救国思想,从事革命活动。除徐梦秋一人外,其余四人都是英年早逝。

二、小甸集特别支部创建人群体特征探析

(一)该群体同为寿县籍,地缘关系形成了同乡情谊

中国人的乡土情结是深入骨髓的,这一点毋庸置疑。同乡、同門、同籍天然有一种亲切感。俗话说:“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,正是对同乡情谊的最好描述。通过人物梳理不难发现,小甸集特别支部主要创建人都是安徽寿县籍老乡。

曹蕴真和方运炽都来自寿县瓦埠乡,徐梦秋和徐梦周是寿县李山庙的一对同胞兄弟,薛卓汉来自寿县窑口集,瓦埠乡、李山庙、窑口集地域距离都很近。这种地缘关系形成的同乡情谊,是该群体最朴素的共同点。

当然,这种地缘关系形成的同乡情谊在离开同一地域后,则更为凸显。同乡情谊在张海钟等人的研究中,称之为“‘不在家效应”。“老乡群体的典型特征就是个体不在家”[8]。“乡音乡情成为一种特殊的纽带。拉近了彼此间的心理距离,老乡间更容易产生亲切感和信任感,也更容易沟通,从而满足其交往与合群的心理需要。”[8]小甸集特别支部主要创建人的这种情谊在离家后也更为明显,并在芜湖逐渐成了在当时十分耀眼的寿县籍知识分子群体。1919年曹蕴真进入芜湖公立职业学校学习,同期学习的还有徐梦秋、方运炽。薛卓汉、徐梦周先后在芜湖安徽省立第二甲种农业学校学习,学校的民主、革命气氛十分浓厚。在芜湖,徐梦周结识了人生的挚友曹蕴真等人。他们思想比较激进,在校期间就积极参加革命活动。

求学芜湖是否是一种巧合?这要从马克思主义的传播开始说起。安徽是马克思主义在中国传播较早的省份之一,以陈独秀为首的皖籍知识分子早年在安庆、芜湖等地从事革命活动,结识全省各地来求学的进步青年,开始传播马克思主义[9]。其中,较为有名的寿县籍知识分子是高语罕。高语罕,原名高超,号世素,寿县正阳关人,“黄埔四杰”之一。1916年高语罕来到芜湖省立五中教书,他是陈独秀的挚友,李大钊的同学,并经过李大钊介绍在北京加入中国共产党。作为安徽新文化运动的倡导者之一,高语罕对这群老乡的影响是巨大的。由他编撰的阐释马克思主义真理的通俗读物《白话书信》第一次向安徽青年学生介绍《共产党宣言》中的最基本观点。[10]这里说的“安徽青年”就包括小甸集特别支部的几位创建人。当时不少进步青年受高语罕、柏文蔚、张树侯等人的影响,离开寿县,前往芜湖求学。柏文蔚,字烈武,寿县南乡柏家寨人,“辛亥革命四杰”之一,张树侯是早期的民族资产阶级思想启蒙家,年轻时与陈独秀、柏文蔚都是好兄弟,他的进步思想对曹蕴真等人影响很大。“就当时的社会状况,在寿县小甸、瓦埠这片边远落后的农村地区,出现这么多在外地一起学习的进步青年,的确是十分少见的,也十分难得的。”[11]除了家庭因素,更多则是受到早年外出的一批皖籍知识分子的影响,想要追求救国救民的真理。当然,这与当时芜湖学校的社会环境也密不可分。如安徽省第二甲种农业学校民主、革命氛围十分浓厚,时任校长王永相就是一个进步人士,聘请了很多革命人士在校任教,如陈独秀、恽代英等。进步青年接受马克思主义教育,很多都是从恽代英等人的演讲开始的。

几位主要创建人背井离乡,在芜湖形成了“‘不在家效应”,地缘关系在背井离乡后促成了同乡情谊,导致他们虽然不在一个学校却经常一起行动。1919年五四运动爆发后,芜湖五中教师高语罕与薛卓汉等进步青年组织学生游行,声援北京,曹蕴真、徐梦周第一时间加入游行队伍。经历五四运动的洗礼,他们深受革命思想的熏陶,在芜湖工人运动和学生运动中逐渐成长起来,已经开始从同乡情谊向同窗情谊转变,这要从求学上海开始。

(二)上海大学的求学经历,培养了该群体的同窗情谊

芜湖学习的经历,是几人同乡情谊的开始,也是群体聚合的一个契机。但是几个人毕竟不是在一个学校,接触也不是十分频繁。而上海大学的求学经历,才正式开启了彼此的同窗情谊。

正是怀揣追求真理、改造社会的梦想,1922年,曹蕴真、徐梦周转入上海大学社会科学系学习,同年经时任团中央书记施存统介绍,两人在上海大学加入中国共产党。1923年,徐梦秋、薛卓汉、方运炽也考入上海大学社会科学系。在这所1922年10月国共两党合作办学的大学里,有很多皖籍学生,比如曹渊、王步文、徐梦秋、薛卓汉、许继慎等。曹蕴真等人到了上海以后,和寿县老乡一起同吃同住,开启了上海大学的同窗生活。当时的上海大学是国共合作办学,时任校长于右任,很多共产党员在此任教,包括教务长邓中夏、社会科学系主任瞿秋白、社会学家施存统,还有恽代英、蔡和森、张太雷等进步教师也在此任教。这些教师既授业又传道,经常与学生一起探讨社会热点问题。“在这些精英的教育和引导下,他们的革命觉悟有了很大的进步,人生的志向有了正确的方向。”[12]徐梦秋、薛卓汉、方运炽几人先后加入中国共产党。1929年5月9日,中共寿县县委在给中央的报告中说:“寿县在民国十一年就有二三同志的组织,当时是党的婴儿的时候。”[6]22

在上海大学社会科学系,他们组成的皖籍旅外青年群体十分勤奋,每天泡在图书馆,阅读革命书籍、关心时政,讨论社会热点,成为社会科学系一道靓丽的风景。他们第一次读到《共产党宣言》时,纷纷激动不已,并开始思考救国良方。与此同时,曹蕴真、徐梦周等人还一边学习,一边成立“爱社”、“马克思主义研究会”等进步组织,大量阅读革命书刊,进行革命宣传活动。

求学上海是否是一种巧合?这要从在芜湖求学说起。几个人在芜湖读书,当时芜湖的革命气氛十分浓厚,寿县籍的高语罕在编写的《白话书信》,是安徽最早传播马克思主义的课本,这批学生深受高语罕的影响,开始接触马克思主义。早期革命家陈独秀、恽代英也经常来芜湖讲学,“特别是恽代英的‘反对帝国主义、‘废除二十一条、‘青年运动的道路等演讲,给了他们很大的启发和鼓舞”[6]15。为了寻求救国救民的真理,他们不约而同地在毕业后奔赴上海,旅外求学,因为上海是中国共产党诞生的地方,他们要去那里追寻真理。

上海大学求学的同窗情谊,让彼此在老乡的基础上更多了共同的目标和责任。他们渴望学以致用,把学到的先进知识和理念,带回家乡,把真理传播下去。这也是他们求学上海的目的,他们确实也是这么做的。求学期间,这群人经常和家乡的进步青年联系,并向他们邮寄《新青年》《向导》《唯物史观》《社会进化史》等马克思主义理论书籍和进步刊物,以此传播进步思想。同时也利用寒暑假时间返乡并以走亲访友的形式,宣传马克思主义。在宣传工作中,“乡村教员”就是他们最好的身份,得以顺畅地开展工作,这也为他们成为同行人做了铺垫。

(三)该群体作为乡村教员返乡教书,成为同行人

1923年,党中央决定派曹蕴真等人回乡建党。是年秋,曹蕴真、徐梦周等受命先后回到寿县家鄉。经与寿县小甸小学校长曹练白的联系,几人以乡村教员的身份在小甸小学任教。在这之前,他们就利用寒暑假返乡时间短暂逗留,并以教书为掩护,传播革命真理。“曹蕴真经常在课堂上讲授社会进化史、唯物史观浅说等,介绍国内外形势,引导学生阅读《悯农》《蚕妇》等反映社会阶级矛盾的诗词,分析中国贫穷落后的原因,讲述救国救命的道理。”[12]作为乡村教员在学校教书只是一部分工作,几人还利用闲暇时间积极组织进步教师、学生和农民,带领他们学习新思想,传播救国救命真理。“在他们的宣传鼓动下,全县形成了以知识界和教育界为主的宣传马克思主义热潮。”[13]他们还把上海大学邮寄过来的进步刊物带给曹练白等人看。时任寿县小甸小学校长曹练白、进步青年陈允常等就被他们发展为中共党员。

返乡教书是否是一种巧合?这要从乡村革命的源起说起。在吴赘的研究中指出:“中国乡村革命的源起有赖于一批受过先进教育、富有革命理想和对社会有所担当的知识分子”[14]。1924年,受党中央指派,胡萍舟等人同样以乡村教员的身份返乡教书,并在小甸集曹小郢创办淮上中学补习社。“小甸集特别支部通过淮上中学补习社,一边给学生补习文化课;一边传播革命真理,发动群众,进行革命活动。”[2]14这种作为乡村教员,一边教书,一边从事革命活动,对在农村传播马克思主义无疑是最有效的方式之一。“这不仅仅因为他们外出求学,更重要的是他们生于农村,长于农村,自身的经历使他们更能深刻地理解与之朝夕与共的身边人群的思想及行为,他们能够根据本身对革命思想的理解,用农民能够听得懂并愿意听的方式来向农民传播共产主义思想。”[15]作为乡村教员返乡教书可以说是当时的乡村革命的一个特色,也是中国共产党在农村建党的主要方式。

“由于中国共产党早期革命者绝大部分是学生及城市知识分子,当他们甫入农村所能够寻找的立足点,应该是那些能够身份认同以及价值认同的所在。”[16]117乡村教员的身份恰恰符合这一认同,上表统计的数据也证了这一点。回乡教书是为了回乡建党,一边教书一边传播真理,发展党员,成为同行人。这一时期,“全县形成了以知识界和教育界为主的宣传马克思主义的热潮”[6]17,这为小甸集特别支部创建提供了思想基础。

(四)志同道合,该群体有着共同的革命理想

薛卓汉是安徽省学生运动的骨干,也是最早接受马克思主义思想的进步青年,是省学联会领导人之一。五四运动爆发后,他和二农的学生就积极响应。1922年他还联络学生为芜湖黄包车工人罢工募捐,他渴望革命,并创造一个新世界。1920年前后,曹蕴真曾写下一首诗明志:“祖辈辛勤夜不眠,严君整日重担肩。频遭欠岁难温饱,那堪兵燹苦连年。国事纷纭病夫态,山河破碎不忍看。寻求真理狂澜挽,展望神州换新颜。”[17]借此以表达坚强的革命信念和大无畏的英勇气概。并把自己的名字由曹定怀改为曹蕴真,意味“蕴藏真理”,因为投身革命需要真理的力量。徐梦秋的志向也是在早年求学时期就已经开始确立。据他自己回忆,求学期间一有时间他就阅读《向导》《新青年》等进步刊物,并向革命前辈求教。“到1923年的时候,我就因为阅读这些杂志而在思想上发生了转变。”[17] “暑假里,我听说有一批进步人士要创办上海大学,这些人士包括:于右任(任校长),邓中夏(任教务长),还有瞿秋白、蔡和森及一位社会学家叫施存统。除校长外,其他人都是共产党员。我和另外七位同学迫不及待地赶往上海,到那以后就租了两间房子,同吃同住。不久我就加入了共产主义青年团,一个月后又加入了党组织。在上海大学成立了党支部,我参加支部的工作。这是1923年的事。”[17]同样,胞弟徐梦周也是在芜湖求学期间就有个明确的人生目标和理想,徐梦周在芜湖得到了当时中国革命青年的领袖恽代英同志的教诲,进步很快。他还结识了老乡曹蕴真,两人志同道合,经常研究社会问题、畅谈人生理想。在芜湖学潮中,徐梦周深受老乡高语罕、薛卓汉的影响,开始接触并宣传马克思主义,并加入社会主义青年团,立志为报效国家而奋斗。曹蕴真和薛卓汉等人在家从事乡村教员期间,一边传播马克思主义,一边接触进步青年,先后介绍上海大学学生方运炽、小甸集小学校长曹练白、宣城省立第四师范学生陈允常入党。这里特别要提的是方运炽,早在五四运动期间,他就在芜湖联络各校的学生进行游行示威,声援北京。方运炽生长在大地主家庭,家中荣华富贵尽有,从小就过着富裕优越的生活,但是他放弃了这种安逸,选择了马克思主义和中国共产党,选择了一条布满荆棘的道路,如果不是有着坚定的革命信仰,是做不到的。

在小甸集特别支部成立后,特别支部成员继续深入群众,继续以乡村教员为掩护,调查农村实际情况,宣传革命理论,培养积极分子,发展党员、团员,筹建农会、妇女会等群众组织。在特别支部的领导下,小甸集一带的群众运动如春潮涌动。仅半年时间,就发展党员二十多人。共同的革命理想使这一群年轻人充满了干劲。

三、小甸集特别支部创建人群体聚合原因

(一)地缘关系是小甸集特别支部创建人群体自觉的首要因素

中国社会历来重视同乡同仁情谊。在寿县这片历史文化悠久的红色土地上,走出的这一批五四运动后进步新青年,无疑是当时中国社会的一道风景。同乡、同窗、同行,几个人前半段人生的发展轨迹几乎相同,这也是为什么他们能够被称之为一个群体。地缘关系形成的天然联系无疑是该群体自觉的首要因素。譬如,当时党中央为什么指派他们返乡建党,这与地域情结不无关系。

(二)共同的理想追求和革命实践是该群体得以聚合的情感纽带,也是创建小甸集特别支部的内在动因

小甸集小学校长曹练白和宣城省立第四师范学校学生陈允常都是被曹蕴真、徐梦秋等人发展为党员的,因为他们有着共同的革命理想。从外出求学到返乡建党是受党中央指派,但是寻求真理的愿望和改造社会的实践,却是他们真真正正想做的事情。所谓志同道合,就是他们都怀揣救国救民的革命理想和报效国家、改造社会的伟大抱负。

几位创建人幼年都受家乡深厚的历史文化影响,并在私塾读书,早早启蒙。同样求学芜湖、上海等地,结识了当时中国最优秀的革命家恽代英、瞿秋白、蔡和森、张太雷等人,开始接触马克思主义并思考如何改造社会现状。参与芜湖学潮、游行、工人罢工,加入社会主义青年团,进而加入中国共产党的实践经历,让他们的人生理想和追求进一步明确。共同的理想最求和革命实践是五个人得以聚合的情感纽带。这种情感和责任最终促成了他们在受到党中央的指示回乡建党后的一系列活动。老乡情结、同窗情谊、教师身份固然是这群革命者从寿县出走、求学异乡、寻求真理并创建特别支部的重要因素,但是共同的理想追求和革命实践才是他们得以聚合的情感纽带,也是创建小甸集特别支部的内在动因。

四、结语

通过对小甸集特别支部创建人群体特征的探析不难发现:同乡、同窗、同行、同志是他们的群体特征。在寿县这样一个不起眼的偏远小镇成立安徽最早的农村党组织实属不易,这与创建者群体的过人胆识和革命理想密不可分。从背井离乡、到求学同窗、到教书同行、再到理想同志,这一过程恰恰也反映出该时期寿县籍青年知识分子在接受马克思主义、传播革命真理、创建安徽早期党组织等活动中的成长过程。可以说,小甸集特别支部的成立与这一群有着共同理想追求和革命实践的有为青年密不可分,崇高的信仰并为之奋斗的热情是该群体聚合并能够办成大事的内在动因。

参考文献:

[1]王剑.光绪寿州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998 : 34 .

[2]袁兴龙.小甸集特别支部成立及其在我党早期革命史中的地位[J].党史纵览,2016(8):13.

[3]中共寿县县委党史工委办公室.寿县革命史[M].合肥:安徽人民出版社,1992:23.

[4]时洪平.寿县历史文化丛书(人物英华)[M]. 合肥:安徽人民出版社,2009.

[5]中共安徽省委党史工作委员会.中共安徽党史纲要(1919-1949)[M].合肥:安徽人民出版社,1992.

[6]中共寿县县委党史工委办公室.寿县革命史[M]. 合肥:安徽人民出版社,1992.

[7]江继永.燎原星火——安徽早期党组织成立历程回顾[J].党史纵览,2011(6).

[8]张海钟,姜永志,张鹏英.社会心理学研究的新领域——老乡心理情结与效应研究 [J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2013(2):187.

[9]胡柳娟,谭鹏.中国共产党政党认同问题研究述评[J].重庆工商大学学报(社会科学 版),2018(3):9-15.

[10]孟繁兵.大学生中老乡群体的特征及管理对策[J].枣庄学院学报,2005(4)54-55.

[11]文正槕.简述马克思主义在安徽的早期传播[J].平顶山学院学报,2012(6):38.

[12]袁兴龙.小甸集特别支部成立及其在我党早期革命史中的地位[J].党史纵览,2016(8):13.

[13]玉耕,巨榮.安徽最早的农村党组织——中共寿县小甸集特别支部[J].党史纵览,2001(6):6.

[14]吴赘.乡村革命的源起与知识分子群体——以赣东北革命根据地为中心的考察[J].江西师范大学学报,2008(6):107.

[15]罗国辉,丁留宝.乡村教师:中共革命的播火者——以安徽农村党组织建设为例(1923-1931)[J].淮南师范学院学报,2008(6):107.

[16]罗国辉,丁留宝.乡村学校与乡村革命——乡村学校在中共安徽早期建党活动中的作用[J].淮南师范学院学报,2009(1):116.

[17]张士义.徐梦秋自述(1937年于延安)[J].百年潮,2004(4):51.

[责任编辑、校对:杨栓保]

收稿日期: 2020-07-09

基金项目: 淮南师范学院校级科研项目“寿县地区早期党组织核心人物研究——以小甸集特别支部成员为考察对象”(2019XJYB36);2016年安徽省哲学社会科学规划项目“中共小甸集特别支部研究”(AHSKY25016D01)

作者简介: 沈婷婷(1985- ),女,安徽淮南人,马克思主义学院讲师,安徽早期党组织研究中心成员,硕士,主要从事中国共产党党史研究; 吴玉才(1964- ),男,安徽长丰人,马克思主义学院院长,教授,博士,主要从事中国共产党党史研究。