粤籍华侨华人与21世纪海上丝绸之路经济带建设

2020-12-14冯润,陈仁,罗浩

冯 润,陈 仁,罗 浩

(1.广东技术师范大学 民族学院,广东 广州 510665;2.中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

一、引言

“海上丝绸之路”的概念由来已久,在古代,海上丝绸之路是一条以丝绸贸易为象征并长期存在的中外之间海上交通线以及与之相伴随的经济贸易关系。[1]在21世纪的今天,它与“丝绸之路经济带”一起,被赋予了新的时代意义,成为中国经济发展及外交事业的一个重要构想。

广东是海上丝绸之路的发祥地,历史上大批广东先民通过海上丝绸之路移居东南亚等国,在沿线国家形成了大批粤籍华侨华人。从数量上看,东南亚华侨华人占世界华侨华人的绝大多数;从经济实力上看,粤籍华侨华人通常都是所在国家工商界最为成功的族群。近代尤其是改革开放以来,这些国家的粤籍华侨华人对促进广东省与所在国家的经济文化交往,对推动广东省的经济建设,都发挥过重要的历史贡献。因此,相对于大多数参与海上丝绸之路经济带建设的省份而言,东南亚等国大量粤籍华侨华人的存在,为广东省积极参与21世纪海上丝绸之路经济带建设提供了重要优势和可行性。依托粤侨资源,以文化认同为纽带开创文化交流和经济发展新格局,发挥广东省“桥头堡”作用,在转型升级、产业合作、文化弘扬等方面实现广东与海上丝绸之路沿线国家的双赢发展,使南海真正成为“和平友谊之海”。

二、主要沿线国家粤籍华侨华人的历史与现状

“丝绸之路”一词最早由德国地质学家李希霍芬于19世纪末提出,指的是贯穿于古代中国西北与中亚、西亚、南亚、欧洲等地之间的陆上贸易通道。后来,人们将中西海上的商路称为海上丝绸之路,是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道。因中国丝绸等通过此路大量西运,故得此名,又因该路主要以南海为中心,起点主要是广州,故又名南海丝绸之路。明清时期,海上丝绸之路涉及的航线主要有3条:①广州—菲律宾—拉丁美洲(墨西哥);②广州—南亚—波斯湾—欧洲,或者广州—南亚—非洲好望角—葡萄牙里斯本;③广州—东海、黄海—日本长崎。[2]因此海上丝绸之路是一个涉及多个国家、多个民族、多种文化形态的概念。

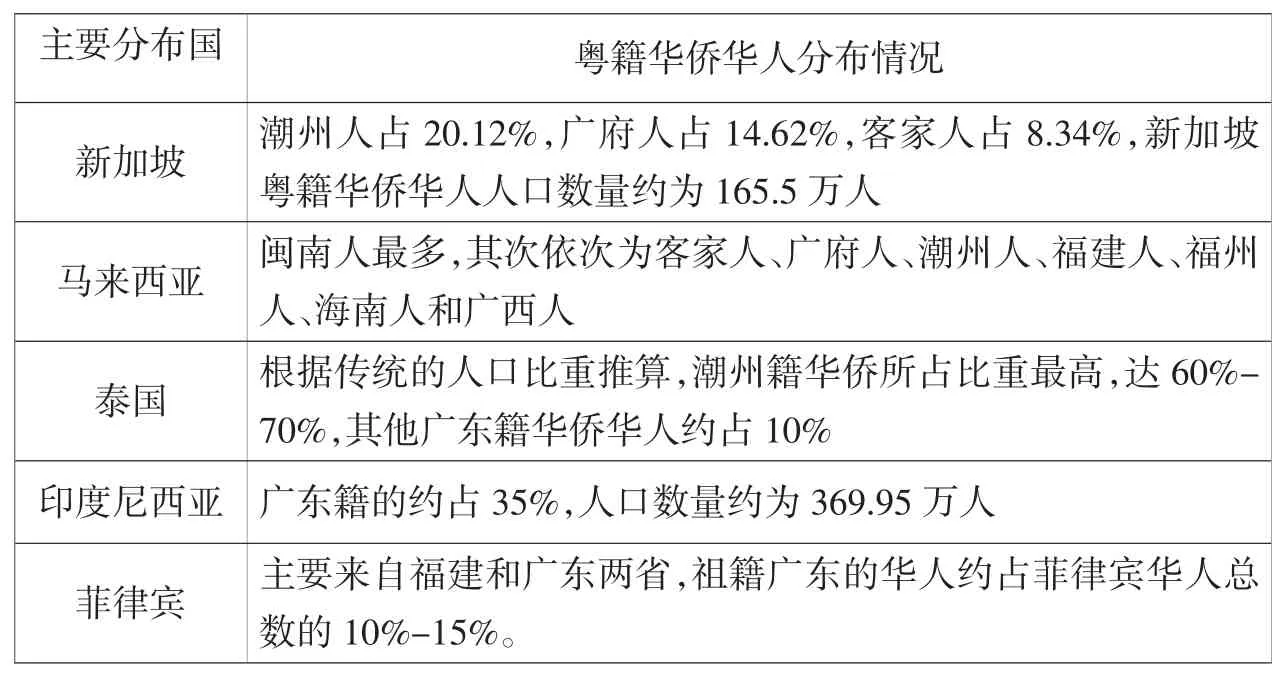

华侨,指定居在国外的中国公民。而华人,在法律意义上通常指一定程度上保持中华文化(或华人文化)、具有中国血缘的非中国公民。广东自古以来就一直是我国海上贸易和移民出洋最早、最多的省份,其中广东的归侨侨眷和海外侨胞均约占全国的70%。广东有2200多万海外侨胞,占中国的70%,遍及世界100多个国家和地区,主要分布在东南亚的印尼、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、柬埔寨,美欧的美国、加拿大、法国、英国,南美洲的秘鲁、墨西哥、巴拿马、古巴、委内瑞拉,大洋洲的澳大利亚、新西兰,非洲的毛里求斯、马达加斯加、南非等国家和地区。在2000多万粤籍华侨华人中,广府籍华侨华人有800多万,潮汕籍华侨华人有700多万,客家籍华侨华人有500多万。根据粤籍华侨华人的分布情况(见表1)以及海上丝绸之路所涉及的沿线国家,本文主要考察印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾五个东南亚国家的粤籍华侨华人与海上丝绸之路的关系。

表1 东南亚各国粤籍华侨华人分布情况[3]

在东南亚的许多国家中,粤籍华侨华人都在华侨华人中占大多数,他们不仅在所在国拥有较高的经济、社会地位和雄厚的资本,同时也秉承念祖爱乡的光荣传统,一直关注和支持家乡的经济文化建设和社会发展,成为广东发展外向型经济的重要支持。

1.印度尼西亚

中国与印尼两国发生交往关系可上述至两千年前的汉代。《汉书·地理志》中曾以文字记载了我国与东南亚各国以及南亚诸国发生海上交通关系的史实,虽未具体涉及与印尼的交往关系,但是强调了中国与东南亚国家以及与印度的海上航线已经打通,而古代印尼许多的岛屿又处于这条航线上,因此有理由相信汉代时中国与印尼既已有交往。后汉永建六年(131),叶调国遣使与我国交往。唐朝,对外贸易和海上交通在封建社会全盛时期实现新开拓,其中,以广州为中心的海外贸易颇为兴盛。《唐书》卷四十三下,至第三十三下,地理七下中曾详细记载自广州出海,可通东南亚、印度、伊朗、阿拉伯,直至非洲东部的南道,此时中国与印尼的海上联系大为发展。宋朝时,到印尼活动的主要是商人,出现“前后贾于外蕃者未尝有是”。到了明代,中印(尼)之间的友好关系,由于两国统治者之间的重视和努力,在唐宋以来的基础上,又得到进一步的发展,出现两国频繁互访,关系密切的状况。早期定居印尼的华侨数量,主要是随着通商贸易活动的繁荣而增加的。国内政局动乱、王朝更替等原因不可能成为中国人移居印尼的持续性原因。而经济驱动则是粤籍华侨移居印尼的首要原因,主要表现为中国社会内部商品经济的发展以及中国与印尼之间互通有无的关系。考虑广东省的自然和社会环境,粤地山多地少,对外经济发达,靠近东南亚,同时出海捕鱼经商是东南沿海地区人们的传统生活,因此早期移居印尼的华侨中有相当数量来自广东。

与早期自主和通过商贸进行移民不同,近代时期,尤其是十七世纪以荷兰为代表的西方殖民者大举侵入印尼,进行殖民贸易和统治以来,中国人移居印尼的数量锐减。一方面是由于清政府实行严苛的闭关锁国政策,不允许人民随意移居国外;另一方面,荷兰殖民者对于印尼的残酷统治和镇压也一度迫使中印(尼)之间的友好关系中断。这两方面原因也导致中印(尼)之间的海上丝绸之路贸易往来不断萎缩甚至消亡。20世纪50年代起,印尼政府严格限制中国移民,因此,目前印尼华人多为繁衍数代以上的土生者。

2.泰国

中国人移民泰国开始于何年代,史实难考,但早在唐宋之际就有中国的僧侣和商人们往来。公元1238年,以暹族为中心的泰族建立素可泰王国,素可泰王国曾两度出使中国,一方面是为了进行朝贡贸易,另一方面带回一批中国的建筑师、画匠、陶器工等技术人员。公元1370年,阿瑜陀耶王朝与明朝建立邦交,朝贡贸易兴起,伴随着进入泰国的中国人数量的增多,其中尤其以出海便利、富有冒险性的潮州人为主。明代,由于严酷的海禁政策,对于私自下海“通蕃”及接济走私商人处以残酷刑罚。大量海商流民被迫逃亡国外。明朝永乐年间,郑和七下西洋,促进了中国与南洋各国的贸易。商人及流民到南洋定居者,大多选择泰国,原因大概有四点:一是泰国人口稀薄。“按以移暹人口最多之广东言之……暹罗土地乃平坦可耕之地方,移入民仅以劳力为资本,即可生活余裕,此与山嶽之地带可耕之地少、人口过剩之福建、广东相较,殊有天壤之别”;二是泰国天灾人祸皆无;三是泰国谋生容易;四是泰国是海上丝绸之路中的交通要冲和重要驻足地。(谢犹荣《新编暹罗国志》)清朝初期,除了承袭明代的海禁政策,其所施行的“迁界”政策让民众苦不堪言,流离失所。因此走投无路之下,铤而走险,出逃南洋。19世纪后半叶,移民前往泰国的规模不断扩大,这种大规模的移民在20世纪二三十年代达到历史最高水平。20世纪50年代,泰国政府颁布新的移民条例,规定每个国家每年移民限额不超过200名,至此华人移民泰国的人数锐减,直至改革开放,双边贸易发展、移民浪潮再度兴起。

3.马来西亚

马来西亚的国土构成由马来半岛以及婆罗洲岛北部两个部分组成,其扼守马六甲海峡,是中西方海上交流大通道的重要中枢。马来西亚华人的移民史可追溯至汉代,唐宋时,中国和马来群岛已有密切的商业活动和文化交流。元代文献中已有较翔实的关于中国人在当地定居的记载,“男女兼中国人居之,多惟髻穿短布衫,系青布捎”,可见当时中国人已在马来半岛通婚和杂居。[4]明代,郑和奉命与永乐三年(1405年)下西洋,不仅促进了中国与当地的友好关系和经济交流,对当地经济和贸易的发展也是一个巨大的促进。由于满刺加控制着东西交通要道的马六甲海峡的咽喉,是当时东西贸易的一个大集散地,所以郑和多次在马六甲停留,将它作为一个中转基地。一些华人因为和当地人通婚,开始在马六甲定居,繁衍生息。

从汉代至西方殖民者入侵马来西亚地区之前(即公元2世纪至1511年前),是马来西亚华侨的初步形成时期。[5]1511年,葡萄牙侵占马六甲,马来西亚逐渐沦为西方殖民者的殖民地。英国殖民者紧随其后,加紧对东南亚地区的争夺,经过120年的时间,最终将马来西亚变为英国的殖民地。由于当时英国殖民者需要大量的劳工资源以开发马来半岛的荒芜区域,因此大量的华工从中国输入到马来西亚,客观上造成了19世纪中叶华人大量移民到今马来西亚的各区域。1941年,日本对于东南亚的侵略,致使华侨流动基本停止。马来西亚独立后,华人人口主要通过自然繁衍增加。

4.新加坡

新加坡位于马来半岛南端,占据着太平洋与印度洋交通枢纽的核心位置。现代新加坡社会人口构成中,华人占绝对多数,并且在新加坡的政治和社会发展进程中扮演着关键角色。新加坡现代史发端于1819年开埠。在1819年新加坡被英国殖民统治之前,新加坡还处于未开发状态,岛上只有百余名马来人和华人居住。莱佛士发现新加坡在地理位置和战略上的重要性,认为通过开发新加坡能够控制马六甲海峡,是值得开拓的新殖民地。1826年新加坡成为英国海峡殖民地的一部分,六年之后又成为海峡殖民地首府。新加坡经济的发展、社会的稳定以及鼓励各国商人前来经商的政策吸引了马来西亚的华人,尤其是马六甲和槟城两地的华人。马来西亚的华人迁往新加坡主要出于一是地理位置的相邻,二是马来西亚开发时间早,已有华人在马来西亚经商、居住,且具有较强的经济实力。

鸦片战争后,契约劳工买卖弥补了新加坡开发建设所需要的大量劳动力,大规模华工(苦力)出洋造成新加坡近代“新客”(十九世纪至二十世纪前半叶,从中国到新加坡的华人)人数的增加,同时也有部分为了逃离中国各种战乱而辗转至新加坡的华人,他们大多来自福建及广东等沿海省份。新时期以来,新加坡积极实行人才战略,来自中国各地的新移民更加丰富了新加坡的多元性。

5.菲律宾

菲律宾是东南亚一个由群岛组成的国家,与中国一衣带水,源远流长。最迟于晚唐之际,中菲之间既已开始贸易往来。华侨华人寓居菲律宾的历史,可追溯至宋代。史籍《宋史》卷四八九《阇婆传》载:“又有摩逸国,太平兴国七年(982),载宝货至广州海岸。”首次记录了往来菲律宾与中国广州之间的贸易,此后两国之间的贸易便以官方的“朝贡”和“赐授”以及民间的自由贸易两种形式迅速发展。元明之际,受集权统治加剧,对于手工业者生产积极性的打击以及海禁政策的影响,中菲民间贸易受阻。但随着长期贸易而形成的侨居、定居现象却没有消失。阿利普在其著作《十个世纪的菲中关系》中提及中国人移居菲律宾由7世纪、16、17世纪和19世纪三个浪潮时期组成。但是7世纪以来至16世纪前期并未有直接的史料证实菲律宾有中国移民的记载,只能根据有关史实进行推论,如地理位置的相邻性以及东南亚诸国与菲律宾的往来关系,早期华人在这些国家间的流动应属自然。16世纪菲律宾成为西班牙殖民者在东方扩张的主要目标。对于贸易以及财富的追求使得西班牙殖民者致力于重建和扩大与中国的贸易往来,发展以菲律宾为中转口,以新大陆为销售市场的中转贸易,造成华侨的大批赴菲。到17世纪初,菲律宾华侨已达2.5万人,是当时海外最大规模的华侨社会。但是在随后的近300年时间里,菲律宾华侨遭受了严苛的限制和残酷的迫害,华侨人数在19世纪末锐减至10万人。二战后,菲律宾政府推动华侨社会向华人社会过渡。在中菲建交后,随着政策宽松,大量华侨加入菲律宾国籍。

综上,通过对印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡以及菲律宾五个东南亚国家华侨移民史的回顾,我们发现虽然各国的历史发展路径和国情方面存在差异,但是华侨移民历史却存在相似的地方。在早期阶段,中国移居东南亚的海外移民是同海外贸易的发展紧密相连的,具体表现为随着海上贸易发展的需要,大批商人短期或长期暂居或寓居海外,促进了当地华人社会的发展;受航海技术及水平的限制,以及早期航海中对于自然条件的依赖,商人或船民大多主动或被迫沿途寓居;对于沿海省份,特别是广东的沿海居民而言,赴异国从商是常见的谋生手段。因此大量中国人以海上丝绸之路贸易往来为媒介,走进沿途各国,积极融入当地社会,进行当地经济和社会建设。除了海上贸易是早期移民的主要原因外,反抗封建王朝统治以及避免地主阶级的剥削和压迫等,同样是中国人迁徙海外的重要影响因素。而在近代社会,中国人的移民历史杂糅着血与泪,表现为被西方殖民者劫掠,作为廉价劳工留滞南洋。新时期以来,中国与东南亚各国外交关系的正常化以及移民政策的宽松,随着大量新移民的涌入,移民历史开启了新的一页。

三、各国粤籍华侨华人与广东合作交流情况

海上丝绸之路始终扮演着不同国家间商贸往来使者的角色,同时传递着不同文明与国家间的优秀文化。以重商为特征的商业文明是海上丝绸之路文明历练凝结出的重要文化属性和特征,广东作为中国外向型经济发展的前沿与窗口,承袭了海洋文明的兼容并蓄,同时作为海上丝绸之路文化的重要集中地,广东也成了繁荣海上丝绸之路文化的重要力量。

1.在经济领域的合作交流

改革开放以来,广东省凭借独特的地缘优势和悠久的经商传统,充分把握“毗邻港澳、华侨众多”的省情现状,依托中央的特殊政策,通过大量吸引外资来粤,在经济领域积极同东南亚各国展开合作交流,构建了自身经济发展和社会进步的基础。经过三十年的发展,东南亚侨资与广东的经济合作进入新的阶段,既要“引进资本,深化改革”,又要“走出国门,实现共赢”,广东省与东南亚侨资的互动双赢是当今时代发展所提出的新要求,这其中粤籍华侨华人起到了重要作用。

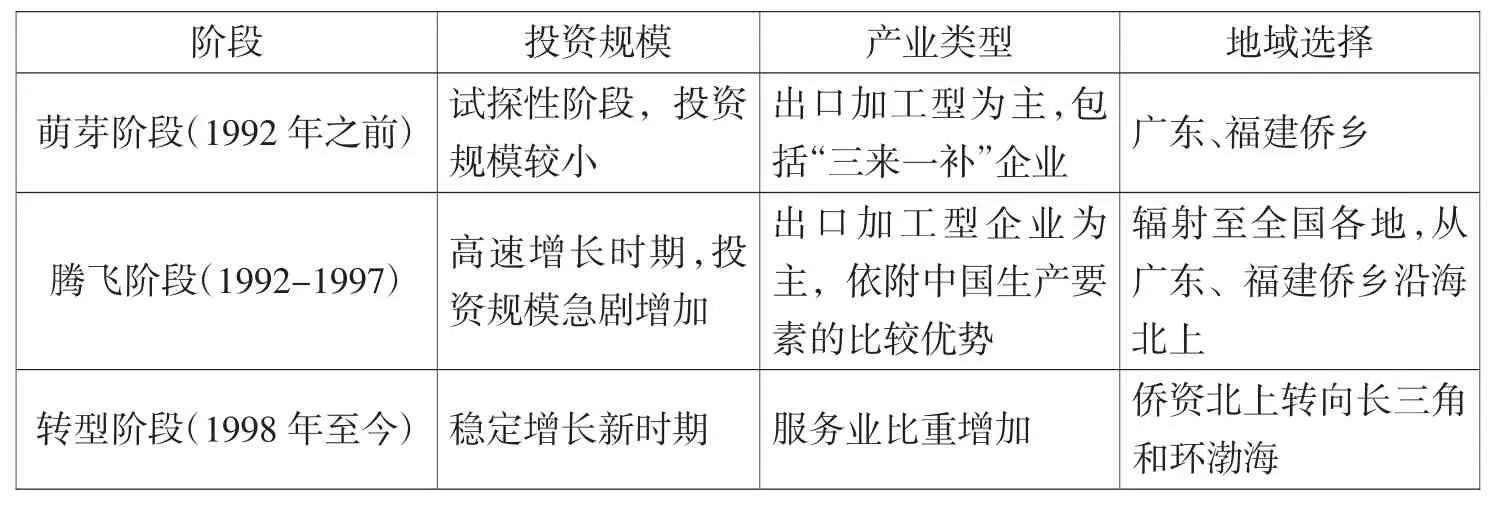

自改革开放以来,东南亚侨资在广东省的发展出现了二个转折点、三个发展阶段:转折点为1992年邓小平南方讲话和1997年亚洲金融危机爆发;三个阶段为1992年以前的萌芽阶段,1992-1997年的腾飞阶段以及1998年之后的转型阶段。[6]在每个阶段,东南亚资本对粤投资呈现出不同的特征,面临着不同的环境,但不论在什么阶段,广东都适时发挥其侨乡优势、资源优势和市场优势,积极参与合作。萌芽时期,中国工作的重点转移到社会主义现代化建设上,广东一方面拥有广阔的市场和丰富的资源,另一方面国家也对广州实施特殊政策,灵活措施,在政策上为广东充分利用海外华侨华人的资金技术创造了条件。这一时期中国的投资环境差,存在信息沟通障碍,外商不敢贸然来华投资。与广东血脉相连的华人华侨首先了解到广东政策导向和偏好需求,弥补了当时海外对中国信息严重不对称的缺点,走在了对广东投资的最前沿,成为广东省吸引外商直接投资最主要的来源。虽然投资规模较小,但却起到了良好的稳定和示范效应。1992年邓小平南方谈话,扭转了1989年之后改革开放的逆流,为广东进一步“解放思想”指明了方向,进一步刺激了海外华侨华人对华投资的热情。“侨缘优势”结合生产要素的比较优势,华侨企业在广东发展迅速,尤其是东南亚等国对粤直接投资也维持在较高水平。亚洲经济危机爆发以来,东南亚经济实体受到严重冲击,华侨资本在广东的发展进入转型时期。伴随着中国生产结构的调整和劳动力成本的提高,侨资对粤投资逐渐向生产成本较低的地区转移。总之,东南亚华侨华人对中国的直接投资呈现出从无到有、由少到多的一个阶段性发展过程(见表2)。

表2 东南亚华侨资本对华投资阶段性特征

在新时期内,广东将进一步扩大与东盟的经济合作。《广东省国民经济和社会发展第十三五个五年计划纲要》就明确强调,要“充分利用全球华侨华人优势,加强与港澳台地区及东盟国家的合作,重点发展现代服务业与海洋产业,打造更加开放的全球侨资侨智集聚发展平台。”

此外,广东省是中国入境旅游大省,2018年广东省接待入境过夜游客3748.1万人次,实现国际旅游外汇收入205.12亿美元,居全国第一位。东南亚地区的外国游客是广东入境旅游接待的重要客源构成,其中来自新、马、泰、菲和印尼五国的东南亚游客占外国入境游客的17%左右。[7]海外华侨华人一直是广东入境旅游的重要支柱市场,规模大、流量稳、消费高、带动效应好。广东与东南亚国家的区域旅游合作,是推进海上丝绸之路的建设向更深层次的领域发展的必经之路。广东与东南亚各个国家旅游资源丰富,资源互补性很强,相似的文化背景和习俗,以及粤籍华侨华人的分布优势,让共同建设区域旅游合作成为双方文化领域交流的重要内容,未来广东省与东南亚各国在旅游领域将形成更加紧密的联系。

2.在文化领域的合作交流

自古以来,广东得天独厚的地理条件,使得广东和海上丝绸之路沿线国家之间有着源远流长的文化交往。历史上的海上丝绸之路,是一条开放之路、强盛之路,更是一条文化之路。[8]千百年来为文化交流和文明进步做出了无与伦比的贡献。通过这条路,东西方人民交流互鉴,不同国家和民族相互了解,消除隔阂。过去的30多年,广东以文化的相互交流带动更深层次的合作了解,因为文化深深根植于粤籍华侨华人的血液中,尽管岁月流转,但是相同的文化基因,让广东在传播南粤文化中占得先机。

在21世纪“海上丝绸之路战略”的推动下,广东与沿线国家,尤其是东南亚诸国,将以文化为桥梁,深化多边文化合作与交流,包括共同推进“海上丝绸之路文化遗产”保护工作,展开更深层次的国际旅游合作等。2013年11月11日,在澳门举办的第七届“世粤联会”上,正式向五大洲粤籍乡亲发布“念祖爱乡、重信明义、敢为人先、团结包容”的粤侨精神。广东省侨办联合地方侨务部门相续以“南粤文化海外行”为载体,组织省内文艺、厨艺、中医团赴海外开展文化慰侨活动,以侨为桥向海外展示南粤文化的特色和魅力,同时积极开展多层次的与东南亚各国文化交流与考察活动,加强海外华文教育,进一步加深广东文化对东盟地区的辐射力、影响力。

海上丝绸之路还是一座把中国与沿线各国、各地区连接起来的桥梁,是在漫长的历史发展中由各国民众一起参与创造的丰厚的文化遗产,则其中更是凝聚了一代又一代粤籍华侨华人的血和泪。因此携手海上丝绸之路沿线各个国家共同推进海上丝绸之路遗产的申报之路,是21世纪海上丝绸之路建设的一个重要内容,符合时代与世界文明发展的潮流。2014年6月,在卡塔尔举行第38届世界遗产大会上,我国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报“丝绸之路”获准列入世界遗产名录。这是我国第一次与其他国家联合成功申报世界遗产。“陆上丝绸之路”的成功申遗为海上丝绸之路提供了借鉴。不光国内相关城市要积极合作,也要积极同其他国家合作。

除了有形的物质文化遗产合作外,广东与东南亚各国在非物质文化遗产方面也加强了相关合作。广东与东盟各国一衣带水,地缘相通,人文相近,文化交流合作具有自然天成的基础。在非物质文化遗产传承和相关研究方面,更是有着紧密的联系。非物质文化遗产是活的历史记忆,其间东南亚不少非物质文化遗产都是早期粤籍华侨华人从广东带到他国,而广东的非物质文化遗产对于海外华侨华人有着极大的吸引力。2013年6月19日,联合国教科文组织世界记忆国际咨询委员会评审会议在韩国全罗南道光州市召开,“侨批档案”入选世界记忆名录。侨批是闽粤侨乡与海外交往的特殊文献,是海外华侨华人与国内侨眷的书信和汇款的合称,由海外华侨通过民间渠道和金融、邮政机构寄回,主要特点是“银信合一”,具有家书和汇款凭证双重特征。侨批档案是广东省首届世界记忆遗产,更是华侨海外奋斗史和侨乡历史变迁的重要历史见证。

四、总结:广东在建设海上丝绸之路经济带中的优势

相对参与建设海上丝路经济带的其他各方而言,广东作为其发祥地和沿线国家的最大侨乡,无疑在建设海上丝路经济带中具有无可比拟的海外资源优势,具体表现为:

历史优势——广东是海上丝路的发祥地:徐闻是海上丝路最早的始发港,广州是海上丝路中唯一延续两千多年、从未中断的始发港。广东拥有最丰富的海上丝路历史文化遗存:侨乡开平的碉楼及村落已入选世界文化遗产,广州的六处历史文化遗迹已经进入国家海上丝路世界文化遗产申报预备名单,阳江“南海一号”和南澳的“南海二号”古沉船是目前海上丝路最重要的水上考古发现;文化优势——岭南文化在全国独树一帜、与众不同、别具特色,而且保存完整。粤语、潮汕话等语言得到较好的保护和传承,粤剧、粤曲、粤菜、粤绣、岭南画派、建筑、音乐、民俗都得到较好的继承和发扬。上述文化通过历史上先民经由海上丝路的传播,在粤籍华侨华人中、甚至在整个所在国都有强大的影响力;资本优势——由于华侨华人的勤俭奋斗、聪明才智,他们在海上丝路沿线国家取得了令人瞩目的经济成就,在所在国经济界通常占据举足轻重的地位,甚至垄断了所在国的经济命脉,从而积累起雄厚的资本,其中又以粤籍华侨华人最为突出和庞大;人才优势——海上丝路沿线的东南亚国家中,新加坡是亚洲四小龙之一,泰国、马来西亚、印尼和菲律宾是亚洲四小虎之一,他们承接西方产业转移的时间通常要早于中国,人力资源与现代产业接轨也比我们早,在此过程中培养了一批熟悉现代化企业经营管理的人才,其中相当部分都是粤籍华侨华人。此外,由于英语是其中多数国家的官方语言,他们和西方交流的国际化能力较强;亲缘优势——海上丝路沿线国家的粤籍华侨华人与广东乡亲拥有共同的语言和文化,而与中国其他地区的语言和文化则差异明显。因此,从古至今,粤籍华侨华人对广东的认同度都很高,对故乡怀有浓厚感情,彼此间的来往较为频繁、联系密切;地缘优势——广东是海上丝路的发祥地,这不是偶然的,而是由广东的地理位置所决定的。广东漫长的海岸线直面南海,是东南亚国家、印度洋沿岸乃至地中海沿岸与中国大陆联系的最便捷海陆桥梁。广西虽也临近南海,但偏居北部湾一隅;海南和台湾则是远离大陆的离岛;其他省份则距南海航线较远。可见,广东在建设海上丝绸之路经济带中拥有其他地区所无可比拟的地缘优势。

因此,现阶段需要发挥粤籍华侨华人为建设21世纪海上丝绸之路经济带战略服务的作用,并有针对性地提出以下建议:华侨华人支持广东申报海上丝绸之路世界文化遗产;吸引华侨华人参与建设广东海上丝绸之路文化旅游业;吸引华侨华人来广东旅游观光、文化交流、投资兴业;华侨华人推动所在国与广东加强贸易投资、文化交流;华侨华人推动所在国加强海上丝路历史文化保护开发;华侨华人推动所在国与广东共建海上丝路经济带和自贸区对策。