病毒性肝炎的传播与预防

2020-12-11策划北京大学人民医院北京大学肝病研究所副研究员杨瑞锋图片提供站酷海洛

策划/晓 雪 文/北京大学人民医院北京大学肝病研究所副研究员 杨瑞锋 图片提供/站酷海洛

不同类型病毒性肝炎的特点与传播

肝炎的概念

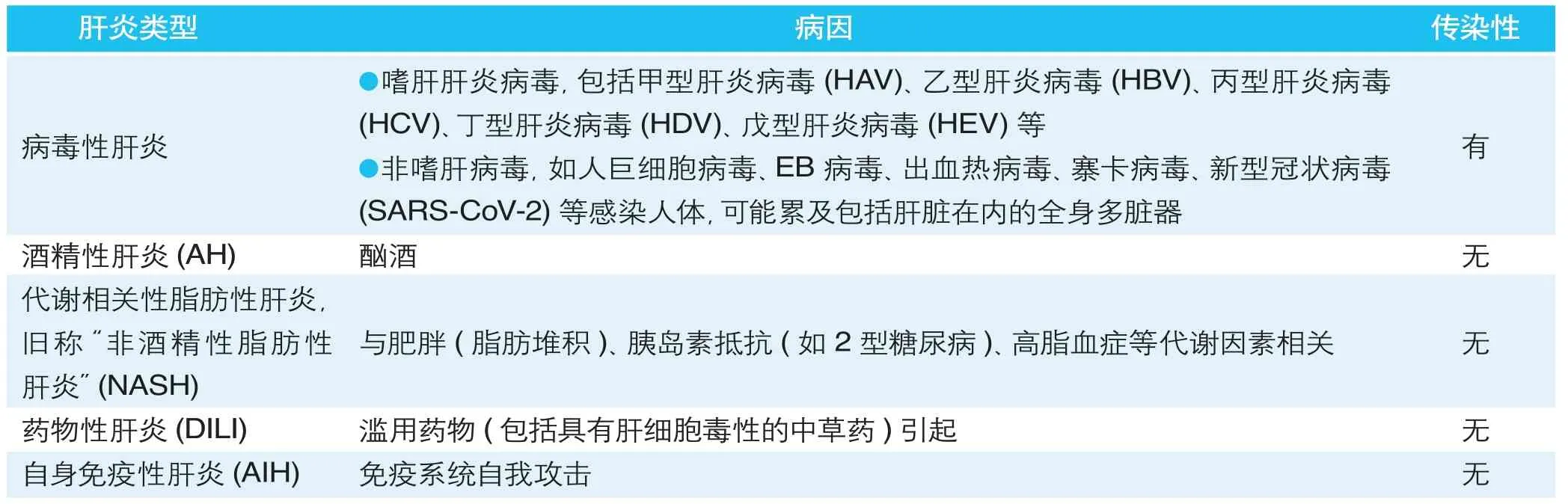

“肝炎”是肝病的一种类型,是“肝脏炎症”的简称,由多种致病因素,如微生物(病毒、细菌)或寄生虫、酒精、代谢因素、药物、自身免疫因素等导致肝细胞破坏和炎症浸润,肝脏功能受损,肝功能指标异常;伴随身体出现一系列不适症状,包括食欲减退、腹胀、厌油腻食物、恶心、呕吐、易疲倦等。根据病因学,临床上将肝炎分为以下几种类型(见下表)。

什么是病毒性肝炎

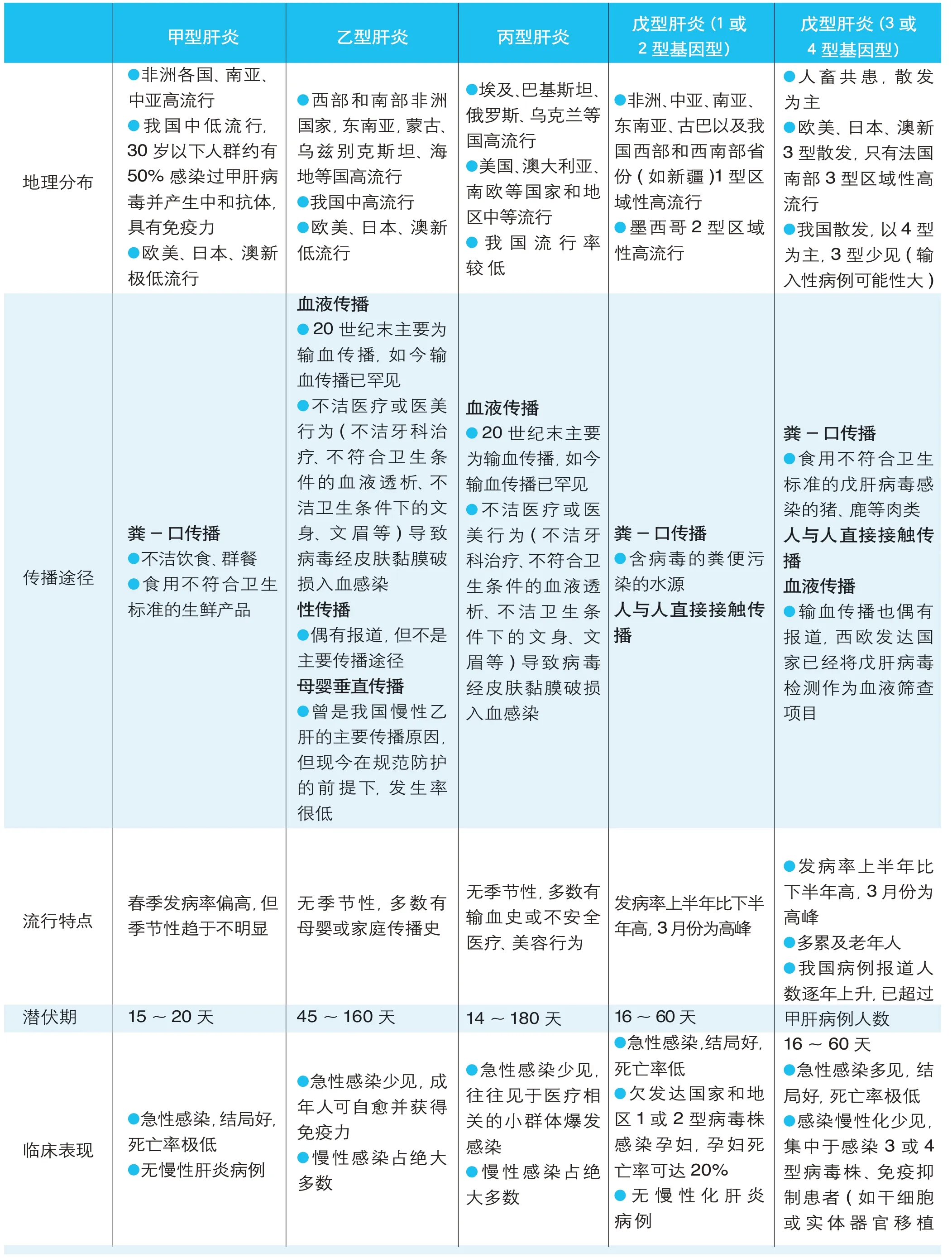

病毒性肝炎是临床最常见的肝炎类型,主要为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎和戊型肝炎五种。丁型肝炎病毒不能独立繁殖,需要依附于乙型肝炎病毒,因此,丁型肝炎患者都有乙肝病毒的基础感染。丁型肝炎局限分布于地中海东部、中亚、非洲和南美中部,在我国罕见,同时,预防丁肝可以通过预防乙肝来实现,因此本文不做重点介绍。

纵观人类的发展史,实际上也是人类与病毒波澜壮阔的斗争史;而人类与肝炎病毒的斗智斗勇,则是这部斗争史的一个缩影。

肝炎病毒的致病机制及病原学诊断

虽然人类认识到病毒性肝炎的存在已有不短的历史,但这些嗜肝病毒如何致病,仍然有一些未解之谜。病毒对肝细胞有直接的破坏作用,但可能这还不是最重要的因素,或许免疫系统才是病毒性肝炎的重要“元凶”——它在攻击病毒、抑制病毒繁殖的同时,也损伤了肝细胞。肝细胞含有丰富的氨基酸转移酶(俗称“转氨酶”),肝细胞膜一旦被破坏,酶就会溢出到血液中,转氨酶水平与肝脏受损程度成正比。转氨酶包括主要存在于胞浆中的谷氨酸氨基转移酶(ALT)和主要存在于线粒体中的天冬氨酸氨基转移酶(AST),是我们俗称的“肝功能”检验套餐中的重要指标,是判断有无“肝炎”的直观标志物。

肝炎的病因学分类

当然,仅凭临床表现难以鉴别患者罹患的是何种肝炎,我们还需要进一步检测各种肝炎病毒标志物,包括血清学标志物(病毒的抗原或抗体)和分子生物学标志物(病毒的遗传物质核酸,即DNA 或RNA),从而确诊肝炎的类型。

病毒性肝炎的流行病学

我国是病毒性肝炎的高发国家

病毒性肝炎,尤其是慢性乙型肝炎,给我国带来沉重的社会经济负担。我国约有9300 万人乙肝表面抗原(HBsAg,即以前俗称的“澳抗”)阳性,其中2000 万为需要治疗的慢性乙型肝炎患者。1988年年初,30 多万上海市民因食用甲型肝炎病毒污染的毛蚶而感染甲型肝炎。1986-1988年,南疆地区发生了戊型肝炎暴发,持续近2年,发病人数达12 万。这些数字都成了医学史上的一项项纪录。

肝炎病毒的特点与传播途径

除丁型肝炎病毒外,其他4 种肝炎病毒可以分为2 类。

甲型肝炎病毒和戊型肝炎病毒属于非包膜病毒,病毒不含双层脂质层构成的包膜,但其遗传物质由坚固的核衣壳保护,对恶劣环境(干燥、热、酸等)有较强的抵抗力,即使是被消化液包围,依然能保持其繁殖活性,所以这类病毒主要通过消化道传播,即粪-口传播,可归为食物源性或水源性病毒。非包膜病毒不通过受体介导进入宿主细胞,侵犯细胞的过程容易引起细胞破损,引起强烈的免疫反应,这也部分解释了为何甲型或戊型肝炎患者往往有更高的转氨酶水平;此外,感染也极少慢性化,绝大多数患者在病毒被清除后,肝炎随之痊愈,并获得了持久的免疫力。

乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒与人类免疫缺陷病毒(HIV,即艾滋病病毒)一样,是包膜病毒,属于典型的血源性病毒,依赖血液或体液传播。此类病毒有外包膜,包裹着核衣壳,包膜上有受体蛋白,介导病毒以“出芽”的方式出入宿主细胞,因此,对宿主细胞伤害较小,感染隐匿,症状不特异。例如,很多人罹患丙肝多年而不自知,因此,丙肝病毒也被称为“沉默的杀手”。同时,这类病毒也利用宿主细胞膜做外衣,减弱了免疫系统的攻击,所以感染往往趋向慢性化。乙肝病毒甚至进化出多种减弱人类免疫攻击的手段,其过量表达包膜蛋白HBsAg,耗竭人体重要的免疫细胞——T 细胞,同时,游离的e 抗原(HBeAg)也可迷惑免疫系统。比如,绝大多数的乙肝病毒母婴传播,都发生在“大三阳”(即HBeAg 阳性)的母亲及其后代之间,e 抗原很容易通过胎盘屏障进入婴儿体内,因此,一旦婴儿被感染乙肝,病毒在HBeAg 的庇护下,可以活跃复制而不被婴幼儿的免疫系统识别,“大三阳”状态持续多年,感染慢性化,这个阶段被称为“免疫耐受期”,这也是我国慢性乙型肝炎患者的主要来源。

病毒性肝炎的流行率,特别是以粪-口传播途径为主的甲肝和戊肝的流行率,与国家的经济发展水平相关,公共卫生设施的完备、血液安全性的提高和国民卫生状况的提升,都有助于降低病毒性肝炎的流行。各种类型肝炎病毒的特点我们可以通过下面的表格来了解一下。

肝炎病毒的流行病学及临床特征

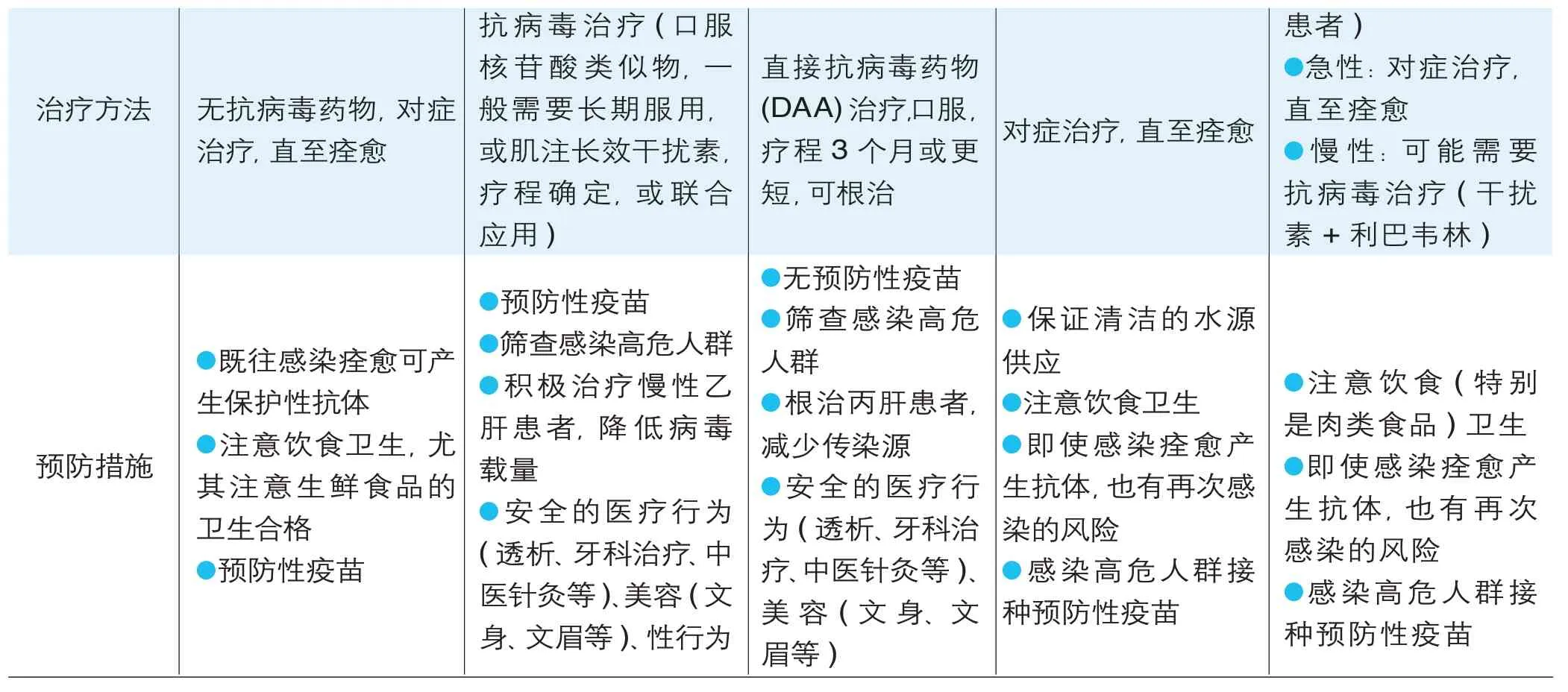

治疗方法 无抗病毒药物,对症治疗,直至痊愈直接抗病毒药物(DAA)治疗,口服,疗程3 个月或更短,可根治对症治疗,直至痊愈患者)●急性:对症治疗,直至痊愈●慢性:可能需要抗病毒治疗(干扰素+利巴韦林)预防措施●既往感染痊愈可产生保护性抗体●注意饮食卫生,尤其注意生鲜食品的卫生合格●预防性疫苗抗病毒治疗(口服核苷酸类似物,一般需要长期服用,或肌注长效干扰素,疗程确定,或联合应用)●预防性疫苗●筛查感染高危人群●积极治疗慢性乙肝患者,降低病毒载量●安全的医疗行为(透析、牙科治疗、中医针灸等)、美容(文身、文眉等)、性行为●无预防性疫苗●筛查感染高危人群●根治丙肝患者,减少传染源●安全的医疗行为(透析、牙科治疗、中医针灸等)、美容(文身、文眉等)●保证清洁的水源供应●注意饮食卫生●即使感染痊愈产生抗体,也有再次感染的风险●感染高危人群接种预防性疫苗●注意饮食(特别是肉类食品)卫生●即使感染痊愈产生抗体,也有再次感染的风险●感染高危人群接种预防性疫苗

肝炎病毒的传染性评估

评价一种传染病在人群中的传播能力,有一个参数叫作基本繁殖数(R0),这是一个流行病学参数,指在人群缺乏免疫力的情况下,一个感染某病原体的人,能将疾病传染给多少人。R0 用于评价病原体的传染性,值越大,表明越容易扩散。可以推测,通过空气(如以新型冠状病毒为代表的呼吸道病毒)、水源或食物传播的病毒(如甲肝病毒、戊肝病毒等),比血源性病毒(如乙肝病毒、丙肝病毒)有更广的传播媒介,因此,往往呈现更高的R0 值,对我们的传染防控也提出了更高的要求。

具体到感染肝炎病毒的个体,其传染性强弱,还取决于其体内病毒载量,即病毒的遗传物质——核酸(DNA 或RNA)的浓度。病毒载量越高,传染风险越大。例如,血清高水平DNA 是乙肝病毒母婴传播的高危因素,若DNA 浓度>2×105IU/ml(国际单位/毫升),则建议孕妇自妊娠24 ~28 周开始,口服抗病毒药物,降低病毒浓度,以进一步降低母婴传播的风险。我们平时所说的乙肝“大三阳”比“小三阳”传播性更强,也是因为前者往往血中DNA浓度更高;但若“大三阳”的慢性乙型肝炎患者坚持口服抗病毒药物,DNA 载量降低甚至消失,那么,他们的传染性也会相应降低。

病毒性肝炎的预防

主动免疫是应对传染病最有效的预防手段

主动免疫的主要方法是疫苗。疫苗是公共卫生领域的强力武器,接种疫苗可快速、有效形成对传染病的“群体免疫”。群体免疫并非新概念,只是在当前全球抗击新型冠状病毒肺炎疫情的过程中又被重新炒热。它指一个群体对一种传染病产生了抵抗力,当足够多的人对病原体产生免疫后,其他没有免疫力的个体也因此受到保护而不被传染。

形成群体免疫有两种方法。

一种是群体自然感染后获得免疫力。还以1988年上海甲肝暴发事件为例,主要受累的是20 ~39岁的年轻人(占到总发病人数的84%),这是因为这个年龄段的居民,甲肝抗体阳性率<50%,即一半以上对甲肝病毒易感;而40 岁以上居民中,超过90%的人通过自然感染的方式获得抗体,因而未被累及。甲肝病毒感染人类后,大多数儿童及一半以上的成人都表现为无症状感染(也称隐性感染或亚临床感染),所以,可用较轻的代价换来对甲肝病毒的终身免疫。需要强调的是,对其他烈性或新发传染病,如果放任自然感染,可能导致国民生命健康遭受严重损害,因此,通过自然感染获得群体免疫的决策,需要慎重权衡。

另一种获得群体免疫的方法是靠主动免疫,即接种疫苗,这是更安全、有效的办法。甲肝和戊肝有相似的传播途径和临床表现,随着我国社会卫生条件的改善,自然感染获得保护性抗体的人群占比都在逐年降低,但研究发现,我国甲肝发病人数稳步降低,而戊肝流行率却在逐年升高,原因之一可能为,甲肝疫苗作为国家规划疫苗,被普遍推广,而戊肝疫苗并非规划疫苗范畴,人群知晓率和接种率都偏低。

当前,我国与乙肝病毒的战斗即将看到胜利曙光,在这场战役中,乙肝疫苗功不可没。1989年,我国引进美国默沙东的技术和设备,实现了乙肝疫苗的稳定生产和供应,到2005年,我国新生儿乙肝疫苗接种实现全免费。与此同时,我国乙肝流行率从9.75%(1992年)降至7.18%(2006年),其中1 ~4 岁儿童从9.67%降至0.96%,达到了世界卫生组织<1%的要求。2014年流行病调查结果显示,1 ~4 岁儿童乙肝流行率更是降至0.32%,与发达国家水平持平。

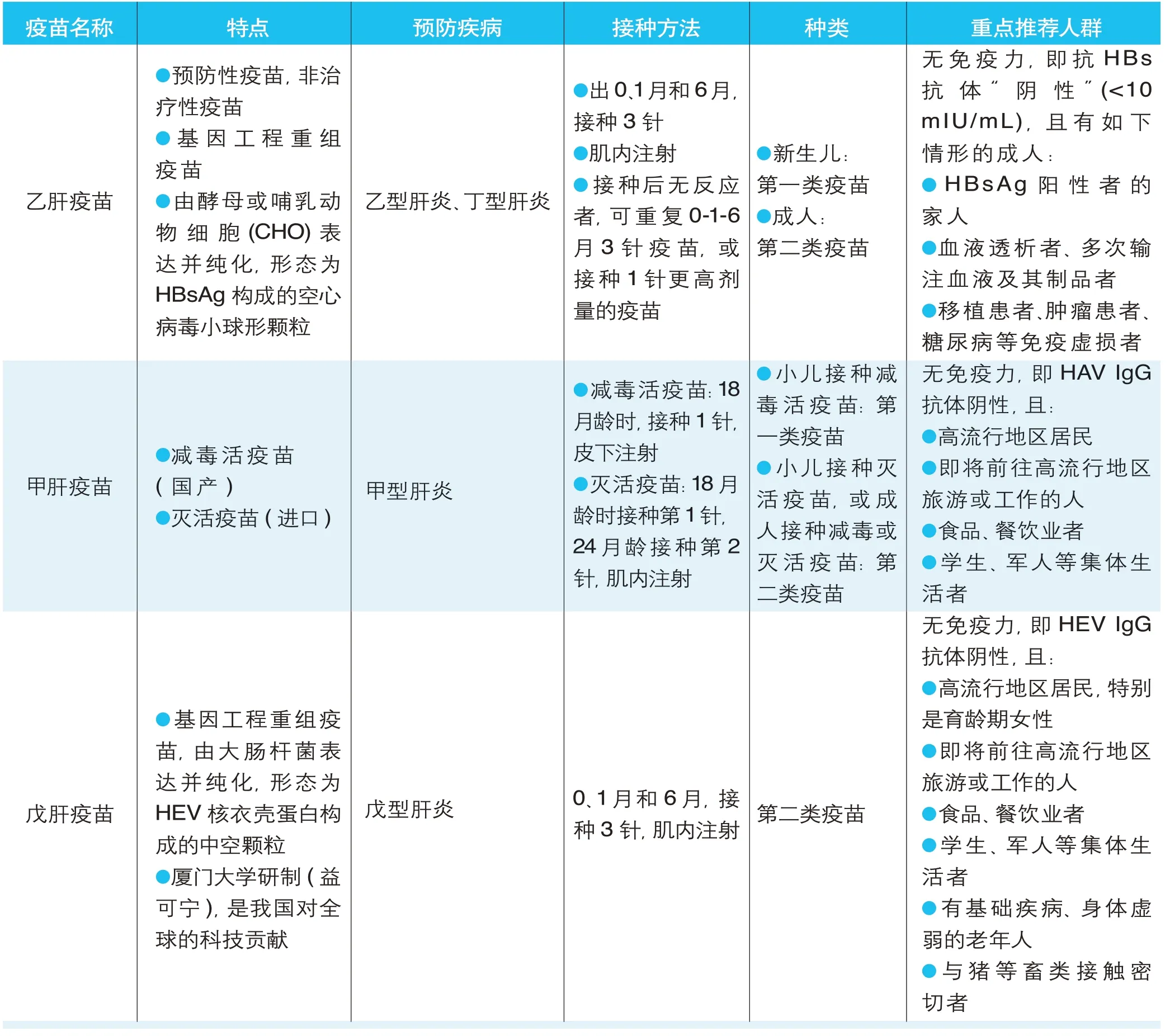

在我国,疫苗分为两大类:第一类疫苗为免疫规划疫苗,由政府免费向公民提供,公民须依照规定接种;第二类疫苗又称非免疫规划疫苗,公民自费且自愿接种。病毒性肝炎疫苗主要有3 种(见下表)。

然而,并非所有传染病都有预防性疫苗,群体免疫也不是预防传染病的“万能钥匙”。在肝炎病毒中,人类到目前为止就没有找到丙肝病毒的疫苗。

如何评价疫苗接种成功与否

预防性疫苗的保护性,主要体现于是否可诱导产生“中和抗体”,这是一种特殊的抗体,与普通抗体相比,其可通过结合病毒关键蛋白,阻止病毒侵入或繁殖。能否产生中和抗体,是疫苗免疫效果的主要评价指标。

肝炎病毒疫苗

甲肝疫苗接种并产生中和抗体后,有终身保护作用。戊肝疫苗刺激产生的中和抗体,至少可以维持4.5年,但可否建立终身免疫尚待进一步观察。乙肝疫苗接种成功的标志为表面抗体(HBsAb)浓度>10IU/ml,免疫反应可维持10 多年,随后抗体逐渐减少甚至检测不到,但这不代表免疫力消失,所以,健康个体若接种疫苗成功,一般无须加强免疫。高危人群(如医护人员、家庭成员为乙肝病毒阳性、透析患者等),可再加强1 针疫苗。此外,还有5%~10%的接种者,不能产生足够强的免疫反应,被称为疫苗无或低应答者。这类人群除受疫苗的量、纯度、接种部位和接种方案影响以外,还与接种者免疫系统特性有关,重新接种能提高成功率。研究表明,即使疫苗接种看似不成功,遇到病毒入侵,同样能迅速产生免疫记忆反应。此外,健康青少年和成年人的免疫系统本身足以防御病毒感染,所以不必为没有疫苗应答而背负心理压力。

疫苗接种的禁忌证和潜在的不良反应

世界卫生组织主张,疫苗接种不应有太多禁忌,医务工作者应尽可能为所有合格对象提供疫苗接种服务。

不应视作疫苗接种禁忌的情况

●较轻的传染病,如体温<38.5℃的上呼吸道感染或腹泻。

●超敏反应、哮喘或其他特应性疾病。

●惊厥家族史。

●抗生素、低剂量皮质激素使用或局部应用(外用或吸入)。

●湿疹或局部皮肤感染等皮肤病。

●慢性心、肝、肺或肾病。

●神经系统疾病(如大脑瘫痪),但病情稳定。

●出生后黄疸史。

●早产儿和低体重儿。

●营养不良。

●妊娠。

●以前有百日咳、麻疹、流行性腮腺炎、风疹感染史。

●传染病的潜伏期。

疫苗接种禁忌

●免疫力低下或免疫缺陷患者,不能接种活疫苗。

●急性传染病发病期不能接种,因为可能会把传染病的临床表现误做疫苗不良反应,从而阻碍后续接种。

●进行性神经系统疾病患者不应接种含百日咳抗原的疫苗。

●初次接种出现严重不良反应,如超敏反应、休克、脑炎、惊厥等情况,不应接种后续针次。例如,极少数人群对酵母过敏,如果接种乙肝疫苗为酵母生产,可能引起超敏反应,后续则不能继续接种同样的疫苗,但可以考虑换用哺乳动物细胞生产的疫苗,里边并无酵母成分,不会引起类似的不良反应。

疫苗接种不良反应,特别是严重不良反应发生率很低,但仍无法百分之百避免此类情况。不良反应由疫苗本身特性引起,不会造成生理和功能障碍,包括局部反应和全身反应。局部反应是在接种疫苗后当天局部出现红、肿、热、痛,一般数天内消退;全身反应包括发烧(一般在38.5℃以下)、烦躁、易激惹或嗜睡、食欲减退、腹泻、呕吐、皮疹等,必要时需就医。

如何对待没有预防性疫苗的丙型肝炎

丙肝病毒感染隐匿,缺乏症状,容易被感染者忽略,等发现感染时往往已经出现肝硬化甚至肝癌,“沉默的杀手”并非浪得虚名,目前科学家也没有研发出丙肝病毒疫苗。所幸的是,丙肝病毒传播途径相对固定,传播媒介局限于血液,很少由性传播,因此相比其他肝炎病毒,丙肝病毒更易防控。

随着血液及血浆制品安全性的不断提高,现今输血和血制品不再是丙肝病毒感染的主要途径;而血液透析患者、皮肤或黏膜出血者(包括文眉、文身,扎耳孔、鼻孔等行为)、牙科有创治疗患者及静脉吸毒者等,他们暴露于含有丙肝病毒血液的几率远高于一般人群,属当今丙肝病毒感染高危人群,需要加强对这些人群的丙肝病毒筛查。

世界卫生组织也号召对高流行地区的民众开展广泛的抗体筛查,以发现更多的丙肝患者,使其得到及时的治疗。

此外,由于丙肝病毒在1989年才被发现,广泛的丙肝病毒感染筛查则是20 世纪90年代中后期的事了,因此,这个时间窗中,输入的血液是没有安全保障的。此期间有输血经历者,也需积极寻求丙肝病毒筛查。

积极治疗也是有效的预防手段

近十年来,以索非布韦为代表的直接抗病毒药物(DAA)的问世,标志着丙型肝炎这种传染病被人类彻底攻克。口服DAA 可在3 个月以内迅速清除病毒,获得治愈,费用也在万元以内。

慢乙肝治疗也有长足进步。我国慢乙肝诊治指南推荐的强效、低耐药口服抗乙肝病毒的药物有3种,即恩替卡韦、替诺福韦及其升级版本——丙酚替诺福韦。前两种药物已经纳入医保,在一些省市,一个月的药费可能都不及一碗牛肉的价格,这对广大慢乙肝患者无疑是一大福祉。我们鼓励患者长期坚持抗病毒治疗,直到出现能根治乙肝的新药。抗病毒治疗大大降低了乙肝肝硬化和肝癌的发病率,同时,也有效地遏制病毒的传播。

加强血液制品筛查,杜绝输血传播疾病

我国实行无偿献血制度,血液和血液制品的病原学筛查程序日趋完善,乙肝病毒、丙肝病毒筛查早已是基本筛查项目,筛查大大降低了血源性病毒的传播。近年来,我国在血站推广化学发光免疫检测技术的应用,可更早、更灵敏地发现乙肝表面抗原和丙肝病毒抗体;同时,我国也紧跟欧美日发达国家的步伐,自2013年起,逐渐完成了病毒核酸检测在血站的全面覆盖,进一步保证了用血安全。所以,我国输血传播疾病的风险已经很低。在西欧一些国家,也开始将戊肝病毒纳入输血筛查,不过其经济成本效益尚待观察。

文明、卫生的饮食习惯始终值得提倡

甲肝、戊肝的流行与当地的经济和卫生发展水平密切相关。欧美国家人群就餐时,实行分餐制,每人使用独立的餐具;而我们大多数地方仍沿袭混餐的习惯,群餐等于是在交换口水,加上一些餐馆的卫生条件不达标,这些情形成为甲肝病毒、戊肝病毒等粪-口传播病毒的温床。

虽然乙肝病毒是一种典型的血源性传播病毒,欧美乙肝诊治指南也认为乙肝病毒不会通过饮食传播,但需注意,欧美习惯分餐制,而我国国民习惯共用菜品,若存在消化道黏膜破损,则不能排除乙肝病毒的传播风险,这也能解释为何我国慢乙肝患者往往呈现家族聚集。

引申开来,最近有报道,高浓度的新型冠状病毒能在唾液中被检测出,提示其也可能通过唾液传播,进一步说明文明、卫生的饮食习惯,对预防其他病毒传播也有积极意义。

不可忽视输入性病毒性肝炎

我国仍处于快速的城市化进程中,大量进城务工人员穿梭在城乡;同时,国际商贸、旅游也日益频繁。在此背景下,需要提高对病毒性肝炎国内或国际输入病例的重视度。著名国际期刊《美国医学会杂志》最近刊登了一个病例,一位男性青年,因持续4 天发烧、不适和厌食就医,其虹膜黄染,肝脏增大,ALT 高达6114U/L(正常参考范围为<40U/L),提示有严重的肝细胞损伤。他4 周前从印度移民到美国,考虑到印度正是戊肝病毒高流行国家,医生对其进行了HEVIgM抗体和RNA 检测,均为阳性,因此确诊为急性戊肝。对于急性肝损伤且病因不明,特别是近期去过病毒性肝炎高流行地区的患者,应考虑检测对应的诊断标志物以帮助确诊。如果近期要前往病毒性肝炎高流行区域,也可考虑检测自己的HBsAb、HAV 和HEV 抗体,如果缺失,可进行疫苗接种。

深入认识病毒性肝炎,加强关怀肝炎患者

对病毒性肝炎认知水平不足,会在公众中产生不正确的舆论,阻碍我们及时发现并治疗,不利于疾病的预防。同时,这样也使病毒性肝炎患者背负着沉重的精神压力,对自己的疾病讳莫如深。事实上,我国绝大多数国民都罹患过至少一种病毒性肝炎,我们要进一步消除对病毒性肝炎患者在就医、就业及其他社会活动领域的障碍及认识偏见,肝炎患者也应坦然面对疾病,积极治疗直至治愈。

如果我们的亲人被诊断罹患病毒性肝炎,居家消毒可采用物理或化学消毒法。前者包括高压蒸汽、煮沸、阳光曝晒或焚烧;后者包括使用漂白粉、2%次氯酸钠、0.2%~0.5%过氧乙酸、福尔马林等。不过也无须“谈虎色变”,防护过当。例如,理论上讲,急性甲肝或戊肝从感染到发病,潜伏期可达15天到2 个月,也就是说,在其出现明显症状、被我们觉察之前数周,就可能已经粪便大量排毒,出现传染性,但家人无法提前预知,而在兴师动众进行患者隔离和家庭消毒的时候,往往患者病情已向好,传染性也即将消失。

此外,乙肝和丙肝作为血源性传播病毒,呈现家庭聚集的特点,究其原因,往往是家庭成员频繁而密切地接触,使微量病毒通过不易觉察的皮肤、黏膜破损处入血而被播散。因此,家人之间不要混用刮胡刀、牙刷、毛巾和浴巾等。但哺乳、日常接触、拥抱、握手甚至接吻等行为都被证实不会传播病毒;咳嗽、打喷嚏、蚊虫叮咬等,也不会传播病毒。坚持口服抗病毒药物、病毒载量控制良好的慢乙肝患者,即使其血液学检测仍然为“大三阳”,其传染性也非常低,不应被排除在正常生活之外。

我国已经建立了从控制感染源到积极治疗、治愈感染者的全方位的病毒性肝炎防控体系,在几代医务人员的不懈努力下,肝炎病毒库的总“库容”也在逐年降低,传染性式微。我们有理由对今后全国范围内清除肝炎病毒、摆脱病毒性肝炎的沉重负担持乐观态度。