严飞,穿透日常

2020-12-10陈娟

陈娟

2020年11月20日,严飞在北京接受本刊专访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

嚴飞的新书《穿透:像社会学家一样思考》和作品《城市的张望》《学问的冒险》。

2012年,严飞在牛津大学读博士,做有关政治社会学方向的研究。为写博士论文,他每日埋首苦读,看着书桌上堆高的书本,想着写不完的论文,“常常恍若置身荒岛之上,无边的黑暗向你压过来”。苦闷之余,他想:是不是可以转换赛道,从学术的道路上走出来?

于是便有了一次短暂的逃离。

他以回国调查为由,向学校申请了假期,加入一家颇有名气的咨询公司,过起精英白领的生活。有大半年的时间,他每天穿西装、打领带,出入繁华的金融街,坐在格子间,往表格录数据,做漂亮的PPT。日复一日,他发现自己就像德国社会学家韦伯所说,“变成了一个庞大机器上的一颗小小的螺丝钉,被束缚在铁笼里面,就像是一个快乐的机器人”。之后,他又回归校园,继续在“荒岛”上求知。

前段日子,当人人皆议“打工人”时,他的思绪一下子回到8年前,“原来那时的我就是一个‘打工人的状态”,严飞说,“每天朝九晚九或者晚十,因为加班会有免费的晚饭,打车可以报销,我就不自觉地加班”。如今,昔日“打工人”已成为清华大学社会学系的老师,教授学生如何用社会学理解人、理解世界。在他看来,大众掀起对“打工人”的热议,背后展现的是一个加速的、悬浮的时代。

“大家都是飘在空中,不停地想抓住什么东西但是又抓不住,于是陷入一种焦虑状态。包括最近流行的‘凡尔赛文学,也是这一状态下所呈现出来的社会现象。”严飞对《环球人物》记者说,在社会加速变迁下,人们的欲望一方面被极大地释放和提升,一方面又被各种不确定性挤压,慢慢地就形成了希望迅速占有各种价值、尽快成功的时间焦虑。“‘凡尔赛文学实际上是纾解这种焦虑的一种方式,物质上达不到,用调侃、自嘲的方式实现精神上的慰藉。”

多年的社会学研究,使得严飞总能“穿透日常,去了解复杂”。他从“剁手双11”联想到马克思的商品拜物教,以韦伯的权威理论分析“小鲜肉”浪潮,从社会分工角度解释全职妈妈……他关注最普遍、最热门的社会现象,剖析社会问题,最终成书《穿透:像社会学家一样思考》,于近日出版。

“像社会学家一样,穿透日常生活,观察和理解社会秩序的构成与意义,理解人性的幽暗与良善。” 他在书的前言中写道,这也是他写书的初衷。

城市边缘人,漂浮的梦想

严飞的微信通讯录里,有一个十几岁的男孩,江西人,今年刚高考完,进了一所大专。

一年前,严飞做社会调查时,认识了一个安装门窗的师傅,师傅知道他在大学教书后,请求他加自己留守在家乡的儿子为好友,“在学习上指点他一下”。当时,男孩正读高三,模拟考试分数很差。

两人就此成为“线上好友”,未曾见过面,也没视频过,只是在微信上用文字交流。在沟通过程中,严飞发现男孩很谦逊,也很焦虑,想提升成绩,考上大学出人头地,却找不到方法。“学校里的老师就不停地让他们做题,收效甚微。”严飞说,考虑到这些年高考应试内容的变化,他也无法在复习上给予具体的建议,最多是陪伴和倾听,倾听他学业上的问题,生活中的苦闷,以及对未来的规划。

后来,严飞把两人的对话当作一个案例,在课堂上和同学们一起讨论,引出留守儿童、教育分层等话题。“这是我们身边发生的一个真实案例,也是社会学关注和研究的内容。”他说,社会学的一个特质就是观察社会当中的真实问题。

社会中的各个群体,一直是严飞所关注的。

2002年,严飞在复旦大学社会学系读大二。当时,一位研究生学长热衷公益,在做一个关于上海务工人员子女教育的帮扶项目,他加入进来,成了志愿者。日子久了,他将这些孩子作为研究对象,做田野调查。两年间,他扎根在流动人口社区,和打工子弟学校的孩子一起学习、做游戏、户外探险,有时也会带他们去博物馆参观,坐游轮游黄浦江,观察上海这座城市。

毕业时,他发表了主题为“城市打工子弟的教育困境”的论文。这次计划之外的田野调查,让他知晓了这一群体的真实生活和问题,赋予他“从情感的角度研究社会现象”的视角。

严飞另一次近距离社会观察是在香港。2005年,拿到牛津大学硕士学位后,他到香港城市大学做研究助理。工作之余,他观察香港,撰写关于香港的文化、时政评论。为了融入当地生活,他搬到深水埗一家狭小的唐楼里,每天听街坊邻居的家长里短,到推手推车卖茶饮的阿婆那里喝茶。每隔几个月,他都将看过的报纸杂志收集起来,用手推车送到废品回收站,换碗牛肉面钱。

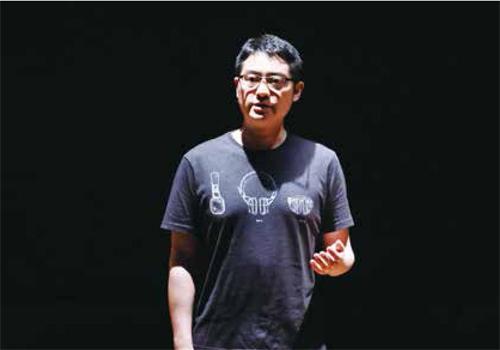

2020年,严飞出演赖声川话剧《曾经如是》时的剧照。

“我一只脚在里,一只脚在外,用‘门槛上的视角观察香港。”严飞说。他关注香港公屋的消失、“没有灵魂”的都市建筑、风水的生意经等,并和新一代香港文化人对话。后来,他将对香港的观察写成《我要的香港》《城市的张望》等书,香港文化学者陈冠中称“举重若轻地帮助读者懂得香港”。

4年前,严飞到清华大学任教。那一年,他和同校建筑学院的一位老师聊天,偶然聊到一个话题:大型菜市场拆迁后会带来什么?两人一拍即合,选定已经拆迁的北京太阳宫菜市场为调研对象,进行两年的跟踪调查。他们带着学生走访菜贩以及当地居民,和他们聊天,倾听他们的故事。

最终,我们都困在这个大系统中,就像是前些日子刷屏的“困在系统中的外卖骑手”。大学生困在追求GPA(平均学分绩点)、找工作中,中产阶级困在医疗、教育、社保、环境、食品安全等的焦虑中,老人困在养老、健康的问题中……在这种情况下,我们需要这样一种调侃,需要有一个出口去宣泄,需要一种心灵的慰藉。所以“打工人”、“尾款人”和“凡尔赛文学”,都是人们焦虑生活中一个小小的缝隙,透着微微的光亮。

严飞正在做的一个课题是“都市新蓝领”,外卖骑手这一群体是调查对象之一。

《环球人物》:您在《穿透:像社会学家一样思考》中讨论的几个话题,比如劳动异化、消费、教育、时尚、大城市精神生活等,背后都有阶层的存在,您如何看这个问题?

严飞:从宏观的数据上来看,阶层流动这个向上的通道一直都在。2000年人口普查时,全国的人口社会结构是一个倒“丁”字形,底层有大量的城市务工人员和农民阶层。到了2010年,它变成一个“土”字形,城市务工和农民阶层变少了,越来越多的人向上流动,变成了城市的中产阶层。我们相信新的人口普查数据出来以后,“土”字形上面那个小横线会变长。

但是从微观的角度上看,大家都有一种体验:一方面,我的社会阶层是在向上流动,我赚的钱比之前多了,物质的幸福度相比之前也增加了,但我还是觉得很穷,在主观上还是不认为自己是城市的中产阶层。这就是客观的社会阶层结构和主观的社会阶层认同之间的落差。为什么会有这种落差?因为我们的贫富差距在过去20年里加速扩大了。对普通人来说,财富增加的速率和最前面的前1%、10%的人相比,还是远远地落后,所以主观上阶层感在下降。

巨大落差之下怎么办?只能“卷”,对不对?你只能主动地选择去“卷”。大家都在讲“内卷化”,什么是“内卷化”?通俗的一个解释,就是没有发展的竞争性投入和增长,大家在内耗,在相互拼,但没有拓展空间。

以大学生为例,为了保证自己追上别人,原来付出5小时的努力,现在付出8小时;原来3000字的文章,写了8000字;还要不断和老师打交道,通过不断的拓展,参与很多社团活动、社工实践、学术交流,等等。每个人都投入了很多时间、精力,也许单个学生GPA提高了,但没有感到竞争力增强,让人觉得是“无效投入”,陷入一种无力的状态中。

在这种“内卷化”状态下,要求每个人不断地往前跑、往前追,把自己打造成一个全能战士。

《环球人物》:您有“卷”在其中吗?

嚴飞:从某种意义上来说,深卷其中,不由自主地卷。我也很焦虑,青年教师简称“青椒”,教学、行政、科研、公共事务,再加上人到中年,家庭、事业、孩子的教育放在一起,深陷其中。作为一个“海淀爸爸”,孩子还没上幼儿园呢,我们就会开始讨论:要不要给孩子报补习班?报什么班?未来上什么小学?上什么中学?等到上学后,他要学跳绳,要补课,我就想怎么才能让他不再“卷”。

《环球人物》:能出来吗?怎么出来?

严飞:在现实生活中,有些维度比如孩子的教育问题,我可能无法摆脱。但好在工作上,我可以根据自己的兴趣爱好做研究,比如“都市新蓝领”的调查等。思想上、精神上的自由,可以缓解我一部分焦虑,这让我觉得欣慰。

严飞

生于南京,80后,清华大学社会学系副教授、博导。专注于历史社会学、政治社会学、城市文化与治理等领域,著有《学问的冒险》《城市的张望》等。近日出版《穿透:像社会学家一样思考》,引发热议。