基于“三生”视角下的我国中部六省乡村脆弱性空间格局研究

2020-12-09刘聪

刘 聪

(湖南师范大学 资源与环境科学学院, 长沙 410081)

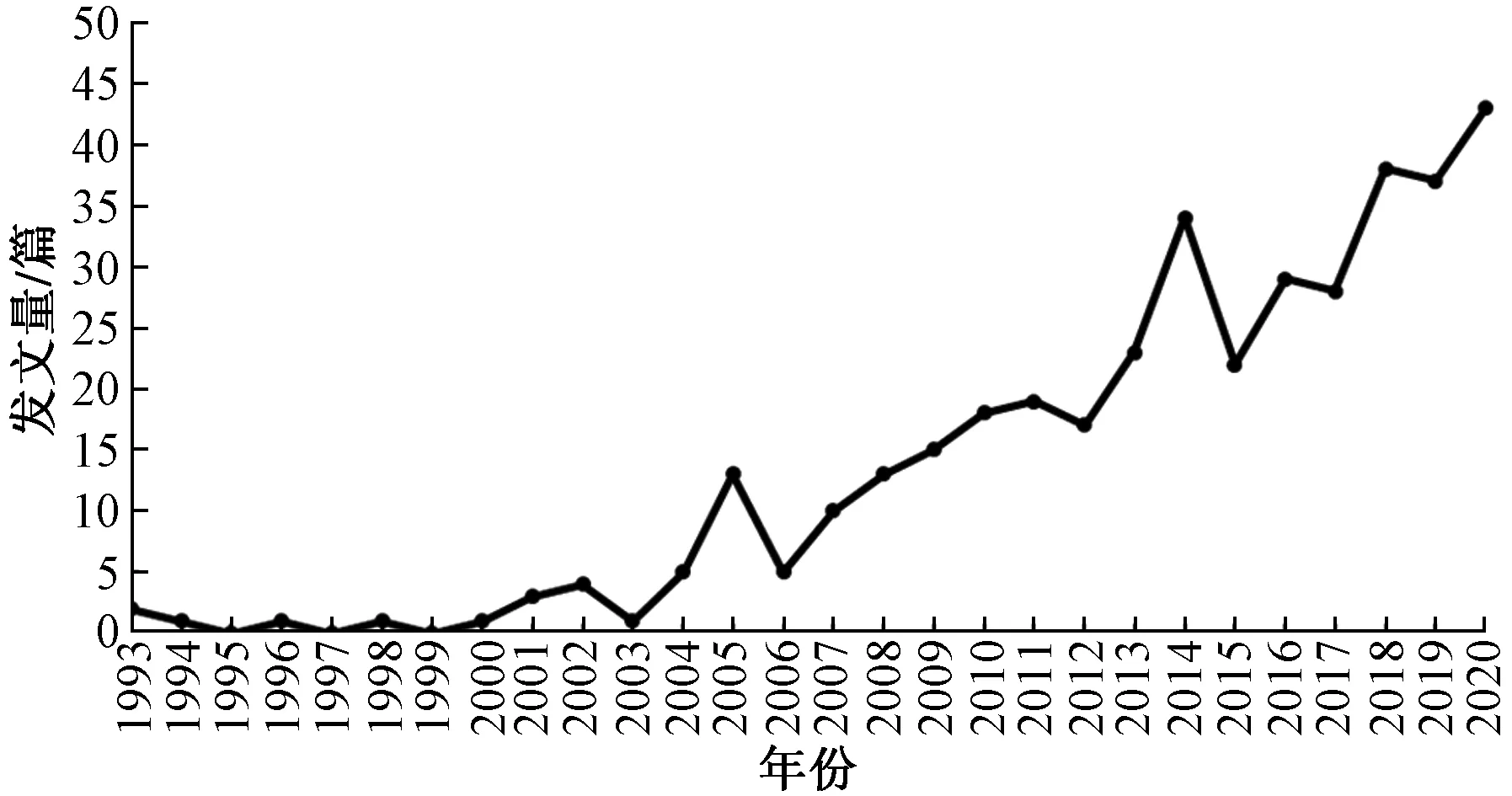

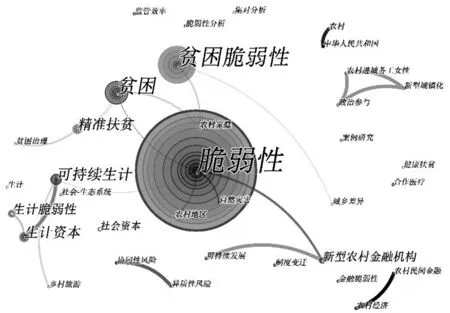

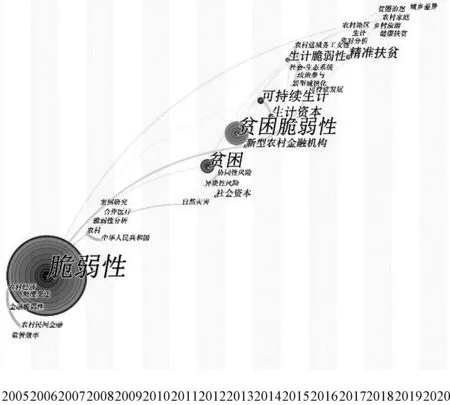

“脆弱”是一个广泛使用的概念,如经常用到的“感情脆弱”、“身体脆弱”、“价格体系脆弱”等等。脆弱性早期主要应用在饥饿与食物安全、灾害学[1]、人类生态学、压力和释放模型等领域的研究,后来扩展到气候变化中的脆弱性、贫困和可持续生计中的脆弱性、社会-生态系统的脆弱性[2-3]等领域。由于研究对象和视角的差异,不同学科领域对脆弱性的定义也有所区别[4],但不同研究领域关于“脆弱性”这一概念初步达成了一些共识,主要包括以下四点[5]:脆弱性客体具有多层次性;施加在脆弱性研究客体上的扰动具有多尺度性;脆弱性概念的界定中出现了一些共同的术语;脆弱性总是针对特定的扰动而言。乡村脆弱性是基于乡村系统的脆弱性[6]。在中国知网(CNKI)中,以“乡村脆弱性”“农村脆弱性”为检索的主题词,设置文献来源类别为SCI、EI、CSSCI、CSCD、核心期刊,检索时间截至2020年2月底,可以看出国内乡村脆弱性相关高水平发文量从2004年开始呈现波动上升的趋势,尤其从2012年起上升速度明显加快(图1)。利用从中国知网检索出的相关文献计量数据并基于CiteSpace软件,分别对国内乡村脆弱性研究热点及演变过程进行梳理。从研究热点来看,乡村脆弱性研究主要集中在两大方面:一是农民生活水平脆弱性,主要关键词有“贫困”、“贫困脆弱性”、“可持续生计”等;二是农村金融脆弱性,主要关键词有“新型农村金融机构”、“金融脆弱性”等,还有其他与农村紧密相关的诸如自然灾害与农村脆弱性等议题(图2)。从研究主题演变过程来看,早期乡村脆弱性研究主要关注农村经济、金融方面等相关问题,2012年以后更为关注乡村贫困、可持续生计等问题[7-8],主要从脆弱性视角出发研究贫困地区脱贫后的返贫现象。近期研究更为细化、具体,主要关注乡村旅游[9-10]、健康扶贫与脆弱性以及脆弱性的城乡差异等问题(图3)。

图1 国内乡村脆弱性高水平文献发文量

图2 文献关键词共现网络图

图3 文献关键词时区视图

综上发现,国内乡村脆弱性研究视角较为单一,往往从自然、生态或可持续生计角度研究,综合多维度视角的相关研究成果较少。因此本文以我国中部六省为研究区域,基于“生产-生活-生态”三生视角[11],多维度综合分析地区乡村脆弱性水平及其演变规律,以期为中部六省降低乡村发展风险,提高乡村发展质量提供一定的科学参考。

1 研究区域、数据及研究方法

1.1 区域概况

我国中部地区包括山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西六个相邻省份,是我国的人口大区、经济腹地和重要市场,在我国经济发展过程中起着承东启西、连南接北的桥梁和枢纽作用,是我国经济发展的重要动力区域。中部地区虽然在改革开放以后获得了较快的发展,经济社会发展水平有了较大提高,但三农问题非常突出,城乡差距已经成为制约中部地区经济社会发展的重要障碍[12]。中部地区是我国的粮食主产区,地区农业农村发展问题事关国家发展全局。因此以中部六省为研究区域,基于“三生”视角探索乡村脆弱性相关规律具有重要的意义。

1.2 数据来源

本文研究时间选择2008、2013、2018年为对应研究年份,以我国中部六省为研究对象,相关区域矢量化地图数据从国家测绘地理信息局标准地图服务网站中获取。

文中数据主要来源于2008、2013、2018年的《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国城乡建设统计年鉴》,国家和各省统计局相关网站数据,相关省份统计年鉴及国民经济和社会发展统计公报等。

1.3 研究方法

熵权法是一种通过客观赋权来检测指标的方法,即如果某项指标的观测值变异程度越大信息熵就越小,则该指标提供的信息量越多,因此,该指标的权重就越大;反之,指标权重就越小。该方法通过极差标准化将原始数据进行无量纲化,然后利用加权求和的方法计算得出相关综合指数[13]。

1.3.1 指标标准化

利用极差标准化方法对数据进行标准化处理。分别利用公式(1)和公式(2)处理正向指标和负向指标的数据,将原始数据归一到[0-1]之间。

ui=(xi-Bi)/(ai-Bi)

(1)

ui=(ai-xi)/(ai-Bi)

(2)

式中:ui代表标准化值,xi代表原始指标,ai为指标的最大值,Bi为指标的最小值。

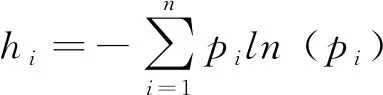

1.3.2 指标权重

为保证权重的准确性,本文利用熵值法确定不同评价指标的权重。

计算指标比重:

(3)

计算指标熵值:

(4)

将熵值标准化:

ai=maxhi/hi(ai≥1,i=1,2,3……,n)

(5)

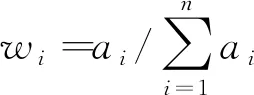

计算指标权重:

(6)

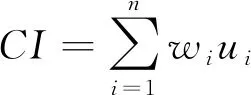

1.3.3 计算相关综合指数

将根据上述步骤计算出的标准化值和权重分别进行加权求和,并计算出相关综合指数。

(7)

CIVR=CIVRp+CIVRl+CIVRe

(8)

式中:CIVR代表乡村脆弱性综合指数,CIVRp代表乡村生产脆弱性指数,CIVRl代表乡村生活脆弱性指数,CIVRe代表乡村生态脆弱性指数。

2 乡村脆弱性评价

2.1 指标体系构建

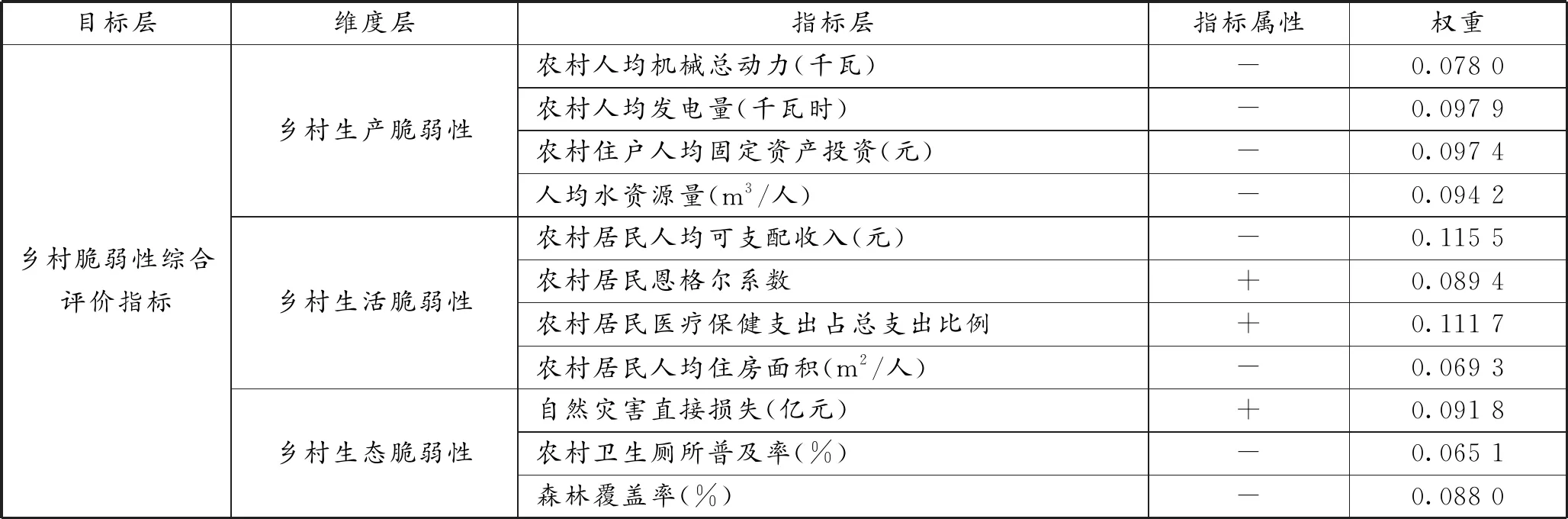

基于脆弱性的概念及内涵以及已有的相关研究成果,根据指标选择的科学性、有效性、合理性及数据的可得性原则,并基于“三生视角”构建了乡村脆弱性综合评价指标体系(见表1)。

表1 乡村脆弱性综合评价指标体系

该乡村脆弱性综合评价指标体系基于“三生”视角,从乡村生产脆弱性、乡村生活脆弱性、乡村生态脆弱性三大维度出发,构建有11个具体指标,其中用农村人均机械总动力、农村人均发电量、农村住户人均固定资产投资及人均水资源量衡量地区乡村生产方面的脆弱性;用农村居民人均可支配收入、农村居民恩格尔系数、农村居民医疗保健支出占总支出比例及农村居民人均住房面积衡量地区乡村生活方面的脆弱性;用自然灾害直接损失、农村卫生厕所普及率及森林覆盖率表征地区乡村生态方面的脆弱性。从指标属性来看,11个指标中农村居民恩格尔系数、农村居民医疗保健支出占总支出比例及自然灾害直接损失为正向指标,说明这些指标值越大,乡村脆弱性越高;剩余8个为负向指标,表明指标值越大,乡村脆弱性越小。各指标权重分别带入公式(1)—(6)计算得出。

2.2 乡村脆弱性子系统评价

将各地区不同年份的相应指标标准化值及各指标权重代入公式(7),分别测度2008、2013及2018年各地区乡村生产、生活、生态脆弱性综合指数,对6省乡村生产、生活、生态脆弱性水平进行综合评价。

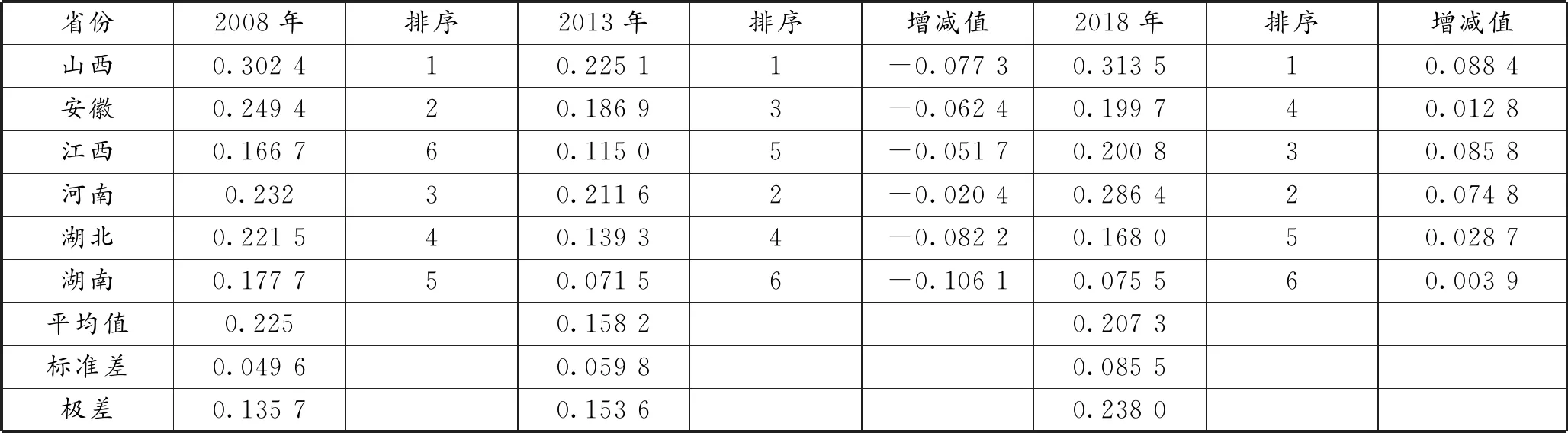

2.2.1 2008-2018年各省乡村生产脆弱性水平

在表2中可以看出,2008年各省乡村生产脆弱性综合指数平均值为0.225 0,其中山西乡村生产脆弱性(0.302 4)最高,其次为安徽(0.249 4),江西(0.166 7)最低,其次为湖南(0.177 7)。各省乡村生产脆弱性标准差为0.049 6,极差为0.135 7,表明2008年中部六省乡村生产脆弱性的内部差异较小,但各省乡村生产脆弱性变动范围较大。2013年各省乡村生产脆弱性综合指数平均值为0.158 2,与2008年相比减少0.066 8,且中部六省乡村生产脆弱性指数值均有不同程度的下降,表明2013年中部六省乡村生产条件得到一定程度的改善,区域乡村生产脆弱性降低,其中山西乡村生产脆弱性(0.225 1)最高,其次为河南(0.211 6),湖南(0.071 5)最低,其次为江西(0.115 0)。各省乡村生产脆弱性标准差为0.059 8,极差为0.153 6,与2008年相比分别增加了0.010 2和0.017 9,表明2013年与2008年相比,各省份乡村生产脆弱性内部差异及变动范围在一定程度上扩大。2018年各省乡村生产脆弱性综合指数平均值为0.207 3,与2013年相比增加0.049 1,且中部六省乡村生产脆弱性指数值均有不同程度的增加。究其原因发现,2018年与2013年相比,各省农村人均机械总动力、农村人均发电量及人均水资源量变动不大,但农村住户人均固定资产投资均有不同程度的下降,各省乡村生产建设资金投入受到影响,使得中部六省乡村生产条件在一定程度上劣化,从而导致2018年中部六省乡村生产脆弱性增加。其中山西乡村生产脆弱性(0.313 5)依旧最高,其次为河南(0.286 4),湖南(0.075 5)最低,其次为湖北(0.168 0)。各省乡村生产脆弱性标准差为0.085 5,极差为0.238 0,与2013年相比分别增加了0.025 7和0.084 4,表明2018年与2013年相比,各省乡村生产脆弱性内部差异及变动范围进一步扩大,且增速加快。

表2 2008-2018年乡村生产脆弱性综合评价统计

将各年度各省乡村生产脆弱性综合指数值统一利用自然断裂点法分为低度脆弱、中度脆弱及高度脆弱三类,并基于Arc-GIS平台进行可视化表达。从图4可得,2008年山西、安徽乡村生产脆弱性为高度脆弱,河南、湖北、湖南、江西为中度脆弱;2013年山西、河南、安徽乡村生产脆弱性为中度脆弱,湖北、湖南、江西为低度脆弱;2018年山西、河南乡村生产脆弱性为高度脆弱,安徽、湖北、江西为中度脆弱,湖南为低度脆弱。

图4 2008-2018年乡村生产脆弱性空间格局

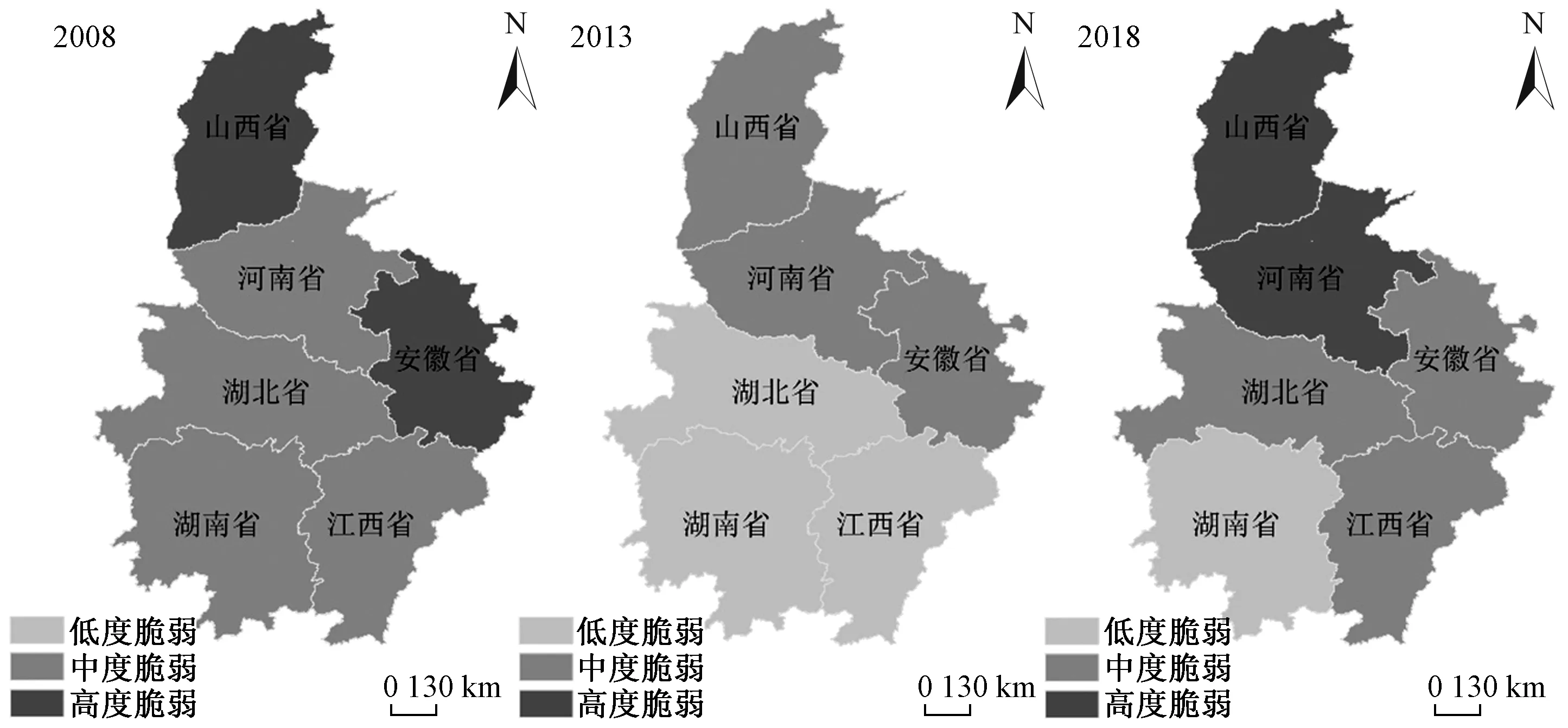

2.2.2 2008-2018年各省乡村生活脆弱性水平

在表3中可以看出,2008年各省乡村生活脆弱性综合指数平均值为0.244 4,其中湖南乡村生活脆弱性(0.255 3)最高,其次为江西(0.248 8),湖北(0.229 1)最低,其次为河南(0.237 6)。各省乡村生活脆弱性标准差为0.009 4,极差为0.026 2,表明2008年中部六省乡村生活脆弱性的内部差异和变动范围均较小。2013年各省乡村生活脆弱性综合指数平均值为0.214 0,与2008年相比减少0.030 4,且中部六省乡村生活脆弱性指数值均有不同程度的下降,表明2013年中部六省乡村生活条件得到一定程度的改善,区域乡村生活脆弱性降低,其中安徽乡村生活脆弱性(0.242 4)最高,其次为河南(0.237 5),江西(0.170 9)最低,其次为湖南(0.197 5)。各省乡村生活脆弱性标准差为0.026 9,极差为0.071 5,与2008年相比分别增加了0.017 5和0.045 3,增幅较大,表明2013年与2008年相比,各省乡村生活脆弱性内部差异及变动范围在较大程度上扩大。2018年各省乡村生活脆弱性综合指数平均值为0.124 1,与2013年相比减少0.089 9,减幅较大,且中部六省乡村生活脆弱性指数值均进一步下降,表明2018年中部六省乡村生活条件正在进一步加速改善,区域乡村生活脆弱性明显降低,这与我国近年来加大对农村地区投入,相继出台发展农村经济、提高农民收入等系列政策举措密切相关。其中山西乡村生活脆弱性最高(0.194 0),其次为河南(0.153 2),江西(0.064 8)最低,其次为安徽(0.101 1)。各省乡村生活脆弱性标准差为0.044 6,极差为0.129 2,与2013年相比分别增加0.017 7和0.057 7,表明2018年与2013年相比,各省乡村生活脆弱性内部差异及变动范围进一步扩大,但增速放缓。

表3 2008-2018年乡村生活脆弱性综合评价统计

参照乡村生产脆弱性分类方法,将乡村生活脆弱性分为低度、中度、高度脆弱三类,从图5中可以看出,2008年中部六省乡村生活脆弱性皆为高度脆弱;2013年山西、河南、安徽乡村生活脆弱性为高度脆弱,湖北、江西、湖南为中度脆弱;2018年山西、河南为中度脆弱,安徽、湖北、江西、湖南为低度脆弱。

图5 2008-2018年乡村生活脆弱性空间格局

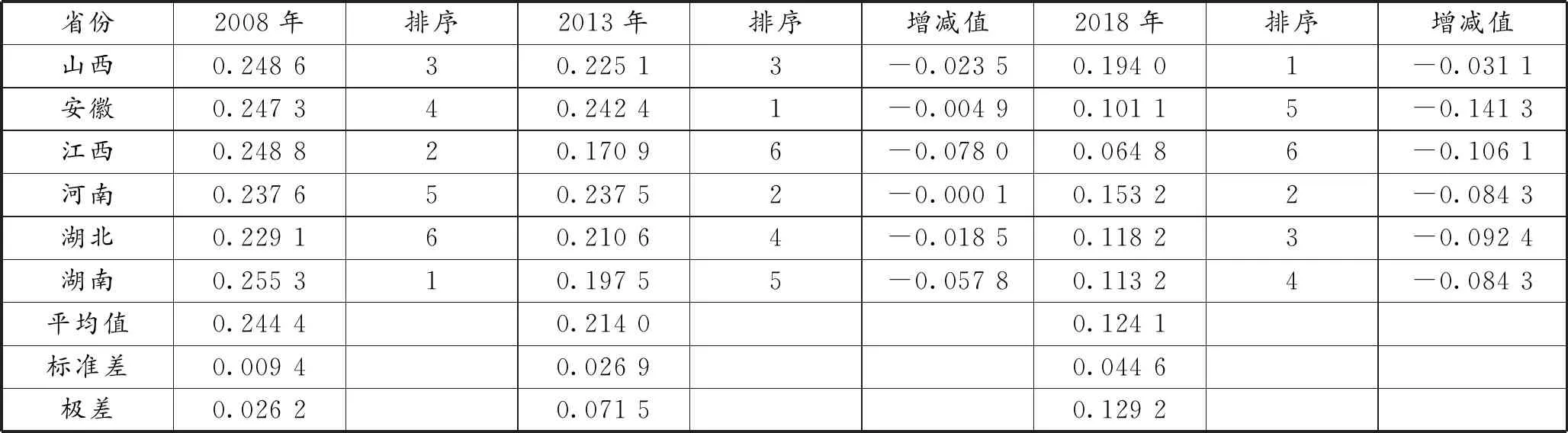

2.2.3 2008-2018年各省乡村生态脆弱性水平

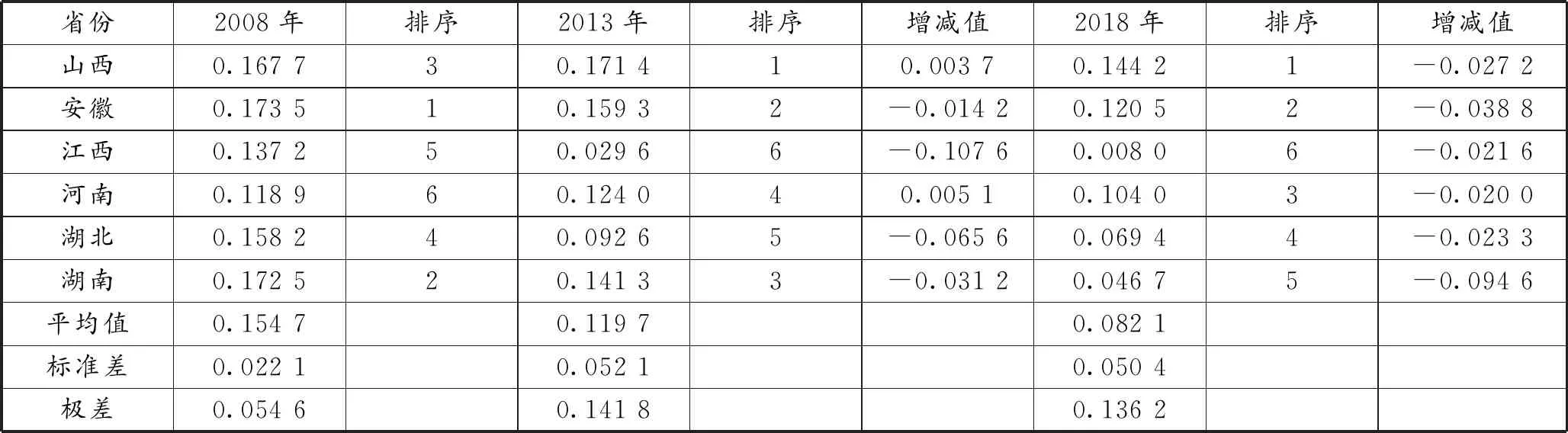

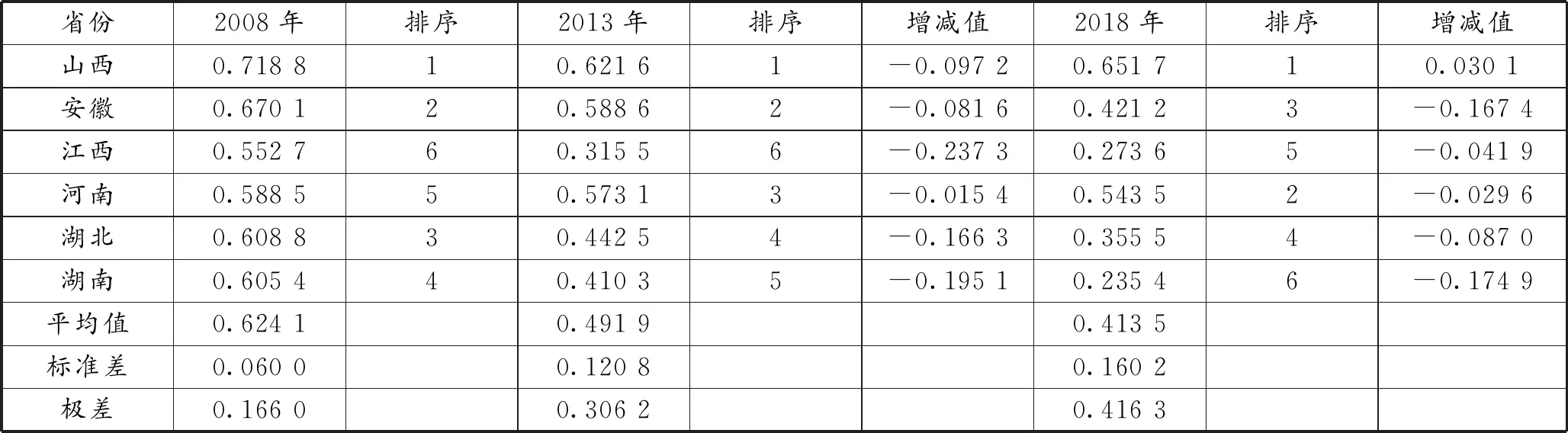

在表4中可以看出,2008年各省乡村生态脆弱性综合指数平均值为0.154 7,其中安徽乡村生态脆弱性最高(0.173 5),其次为湖南(0.172 5),河南最低(0.118 9),其次为江西(0.137 2)。各省乡村生态脆弱性标准差为0.022 1,极差为0.054 6,表明2008年中部六省乡村生态脆弱性的内部差异较小,但变动范围较大。2013年各省乡村生态脆弱性综合指数平均值为0.119 7,与2008年相比减少0.035,除山西和河南略有增加以外,剩余四省乡村生态脆弱性指数值均有不同程度的下降,表明2013年中部六省乡村生态条件整体得到一定程度的改善,区域乡村生态脆弱性降低。其中山西乡村脆弱性(0.171 4)最高,其次为安徽(0.159 3),江西最低(0.029 6),其次为湖北(0.092 6)。各省乡村生态脆弱性标准差为0.052 1,极差为0.141 8,与2008年相比分别增加0.03和0.087 2,增幅较大,表明2013年与2008年相比,各省乡村生态脆弱性内部差异和变动范围在较大程度上扩大。2018年各省乡村生态脆弱性综合指数平均值为0.082 1,与2013年相比减少0.037 6,且中部六省乡村生态脆弱性均有不同程度的下降,表明2018年中部六省乡村生态条件正在进一步改善,区域乡村生态脆弱性进一步降低,究其原因,这与我国近年来进一步调整经济发展方式,贯彻落实“两山”发展理论,开展农村人居环境整治等系列政策举措息息相关。其中山西乡村生态脆弱性(0.144 2)最高,其次为安徽(0.120 5),江西(0.008 0)最低,其次为湖南(0.046 7)。各省乡村生态脆弱性标准差为0.050 4,极差为0.136 2,与2013年相比分别降低0.001 7和0.005 6,表明2018年与2013年相比,各省乡村生态脆弱性内部差异及变动范围由扩大转变为缩小趋势。

表4 2008-2018年乡村生态脆弱性综合评价统计

从图6中可以看出,2008年河南乡村生态脆弱性为中度脆弱,剩余5省为高度脆弱;2013年山西、安徽、湖南乡村生态脆弱性为高度脆弱,河南、湖北为中度脆弱,江西省为低度脆弱;2018年山西为高度脆弱,河南、安徽为中度脆弱,湖北、湖南、江西为低度脆弱。

图6 2008-2018年乡村生态脆弱性空间格局

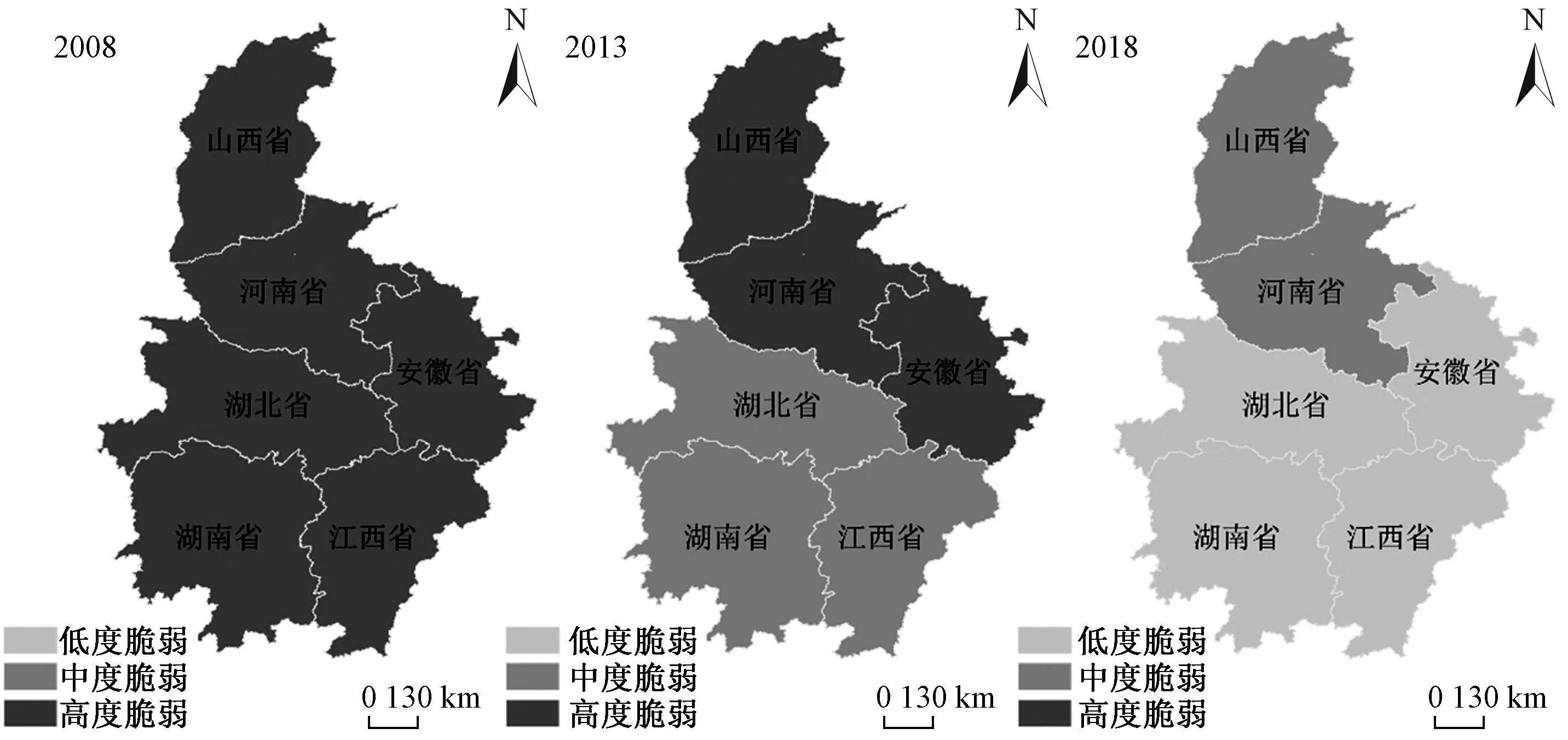

2.2.4 2008-2018年各省乡村脆弱性水平

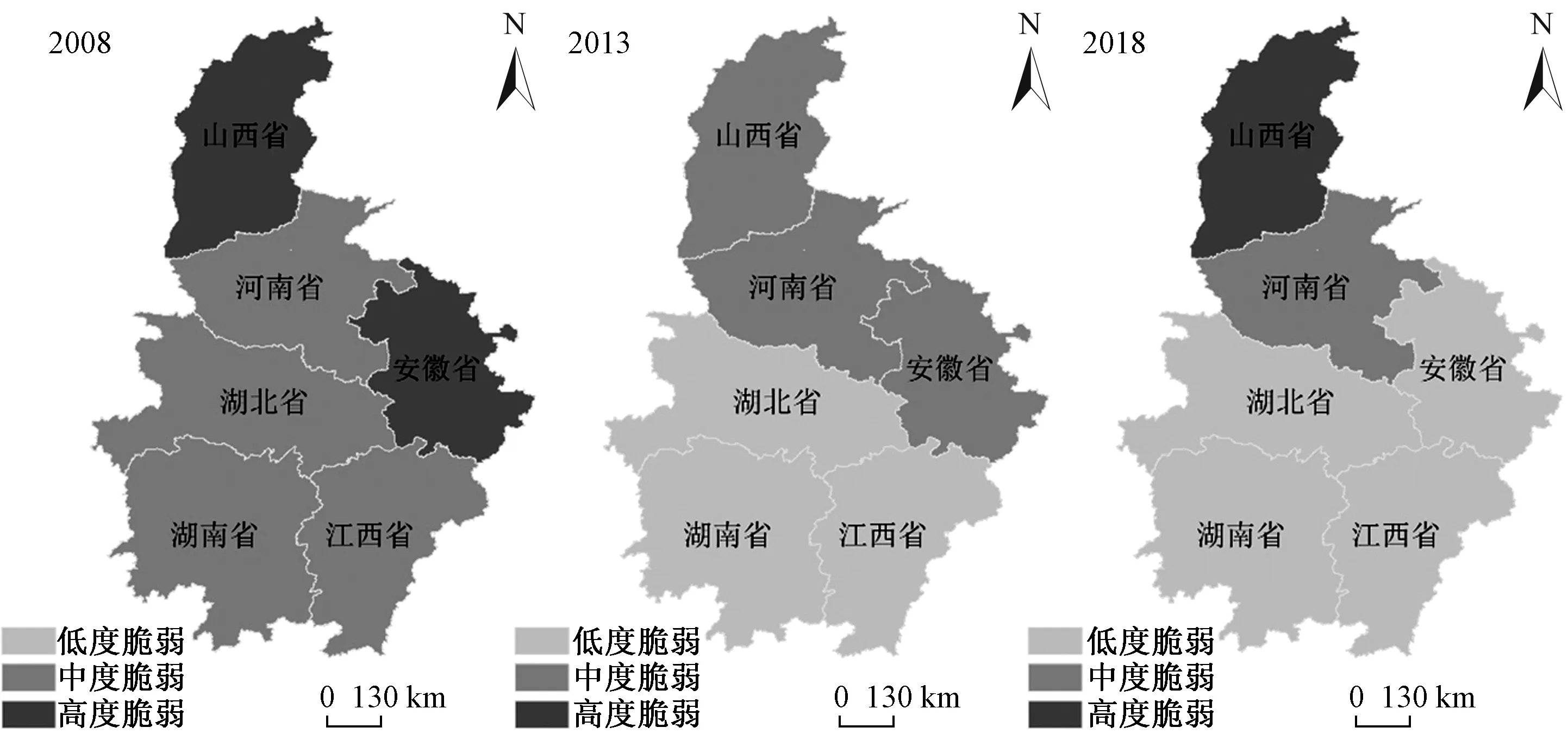

综合乡村生产、生活、生态脆弱性,将各省乡村三维度脆弱性指数值带入公式(8)得到分年度各省乡村脆弱性综合指数。在表5中可以看出,2008年各省乡村脆弱性综合指数平均值为0.624 1,在该阶段区域乡村脆弱性整体处于高度脆弱水平,其中山西乡村脆弱性最高(0.718 8),其次为安徽(0.670 1),江西最低(0.552 7),其次为河南(0.588 5)。各省乡村脆弱性标准差为0.060 0,极差为0.166 0,表明2008年中部六省乡村脆弱性的内部差异和变动范围均较小。2013年各省乡村脆弱性综合指数平均值为0.491 9,与2008年相比减少0.132 2,减幅较大,且中部六省乡村脆弱性指数值均有不同程度的下降,表明2013年区域乡村脆弱性整体水平明显降低,整体由高度脆弱转变为中度脆弱。其中山西乡村脆弱性(0.621 6)最高,其次为安徽(0.588 6),江西最低(0.315 5),其次为湖南(0.410 3)。各省乡村脆弱性标准差为0.120 8,极差为0.306 2,与2008年相比分别增加0.060 8和0.140 2,增幅较大,表明2013年与2008年相比,各省份乡村脆弱性内部差异和变动范围在较大程度上扩大。2018年各省乡村脆弱性综合指数平均值为0.413 5,与2013年相比减少0.078 4,除山西乡村脆弱性指数值略有提高以外,剩余5省乡村脆弱性指数值均有不同程度地下降,表明2018年区域乡村脆弱性整体水平进一步降低,整体由中度脆弱转变为低度脆弱,但减速放缓。其中山西乡村脆弱性(0.651 7)最高,其次为河南(0.543 5),湖南最低(0.235 4),其次为江西(0.273 6)。各省乡村脆弱性标准差为0.160 2,极差为0.416 3,与2013年相比分别增加0.039 4和0.110 1,各省乡村脆弱性内部差异和变动范围均进一步扩大,但增速放缓。

表5 2008-2018年乡村脆弱性综合评价统计

从图7中可以看出,2008年山西、安徽乡村脆弱性为高度脆弱,剩余四省为中度脆弱;2013年山西、河南、安徽乡村脆弱性为中度脆弱,湖北、湖南、江西为低度脆弱;2018年山西乡村脆弱性为高度脆弱,河南为中度脆弱,湖北、安徽、湖南、江西为低度脆弱。

图7 2008-2018年乡村脆弱性空间格局

3 结论与讨论

以我国中部六省为研究单元,选择2008、2013及2018年为研究的时间序列,基于“生产-生活-生态”三生视角构建乡村脆弱性测度综合指标体系,采用熵权法、多指标综合评价法等方法对中部六省乡村生产、生活、生态脆弱性及乡村脆弱性综合水平进行横向比较和纵向演变分析,主要结论如下:

1)从2008-2018年各省乡村生产脆弱性演变过程中可以看出:一方面,中部六省乡村生产脆弱性整体水平先缩小后增大,趋势呈正U型曲线,后期增大的原因主要是由于中部六省的农村住户人均固定资产投资同比有所下降,各省乡村生产建设资金投入受到影响;另一方面,各省乡村生产脆弱性内部差异和变动范围一直呈上升趋势,且增速加快。因此中部六省在未来应不断优化区域内部农村投资环境,加强农村基础设施建设,提高农村公共服务水平,因地制宜地打造适宜本地农村优势产业发展项目,吸引本地外出务工人员返乡就业创业,各省之间应该加强区域内部合作,促进内部间生产要素有效流动,积极打造优势互补平台,推动农村内部建设资金效益最大化,有效缩小区内乡村生产建设条件差距,共同降低各省乡村生产脆弱性并缩小省间差距。

2)从2008-2018年各省乡村生活脆弱性演变过程中可以看出:一方面,中部六省乡村生活脆弱性整体水平呈线性下降趋势,整体由高度脆弱转变为低度脆弱;另一方面,各省乡村生活脆弱性内部差异和变动范围一直呈现上升趋势,但增速放缓。因此未来中部六省应继续加快地区农村经济发展,提高农村居民收入,增进民生福祉的同时,更要做好统筹兼顾,缩小各省农村经济发展差距,相互借鉴发展经验,共同推进中部各省乡村振兴战略实施,将农村经济发展成果有效转变为地区农村居民生活水平的提高。

3)从2008-2018年各省乡村生态脆弱性演变过程中可以看出:一方面,中部六省乡村生态脆弱性整体水平呈线性下降趋势,整体由高度脆弱转变为中度脆弱;另一方面,各省乡村生态脆弱性内部差异和变动范围先扩大后缩小,呈倒U型曲线。因此未来中部六省应进一步转变农村经济发展方式,调整农村产业结构,积极挖掘区内乡村旅游资源,大力发展“第六”产业和乡村旅游业,优化区域内及区域间生态保护利益关系,研究完善相关农村生态补偿机制及政策,大力整治农村人居环境,坚持贯彻落实农村垃圾分类处理,保护优化农村生态环境。

4)从2008-2018年各省乡村脆弱性综合水平演变过程中可以看出:中部六省乡村脆弱性整体水平呈线性下降趋势,但减速放缓,整体由高度脆弱转变为低度脆弱;另一方面,各省乡村脆弱性内部差异和变动范围呈线性扩大趋势,区域内部乡村脆弱性空间异质性加强。