健脾止动汤结合针刺治疗小儿多发性抽动症疗效观察

2020-12-09孙晓静

孙晓静

(河南省平顶山市中医医院,河南 平顶山 467099)

小儿多发性抽动症是一种常见的神经精神障碍性疾病,发病率较高,且男孩发病率高于女孩[1]。小儿多发性抽动症的主要特征为行为、思维障碍,且病程呈慢性进展,严重影响患儿学习、生活[2]。西医多用多巴胺受体阻滞剂、抗精神药物等治疗[3]。近年来,中医治疗小儿多发性抽动症有较好疗效,本研究用健脾止动汤结合针刺治疗小儿多发性抽动症效果较好,现报道如下。

1 临床资料

共80例,均为2017年1月至2019年1月我院诊治的多发性抽动症患儿,采用随机数字表法分为两组各40例。对照组男24例,女16例;年龄4~10岁,平均(7.53±0.58)岁;病程1个月~2年,平均(12.14±1.38)个月。观察组男26例,女14例;年龄4~11岁,平均(7.46±0.54)岁;病程1.5个月~2年,平均(12.23±1.53)个月。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究经院医学伦理委员会批准,监护人签署知情同意书。

纳入标准:①中医符合阴虚动风证,主症为甩手踢脚、噘嘴皱鼻、摇头耸肩、皱眉眨眼,次症为食欲低下、脾气暴躁、精神倦怠,舌红苔薄黄腻,脉弦滑[4]。②西医符合相关诊断标准[5]。③3个月内未用药物治疗。

排除标准:①合并心肝肾功能不全;②造血功能障碍;③癫痫、风湿性舞蹈病。

2 治疗方法

两组均用针刺治疗。主穴选择风池、内关、太冲、三阴交、合谷、百会、四神聪,捻转进针法。喉中怪声加天突、金津,噘嘴加地仓,皱眉眨眼加隐白、印堂、太阴,上肢抽动加肩髃、曲池,肝肾阴虚补太溪,脾虚肝旺泻太冲、足三里。隔天1次,每次留针30min,连续治疗3个月。

观察组加用健脾止动汤。药用太子参10g,白术10g,茯苓10g,防风6g,半夏5g,钩藤10g,当归10g,川芎6g。颗粒剂,每日1剂,早晚各1次,水冲服。连续治疗3个月。

3 观察指标

症状严重程度采用耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)评分[6]进行评估,包括运动抽动及发声抽动,每项0~25分,分数越高表示症状越严重。

4 疗效标准[7]

控制:证候积分减少大于等于95%,临床症状、体征消失。显效:证候积分减少70%~94%,临床症状、体征有所改善。有效:证候积分减少30%~69%,临床症状、体征改善轻微。无效:临床症状、体征无改善、加重。

5 治疗结果

两组临床疗效比较见表1。

表1 两组疗效比较 例(%)

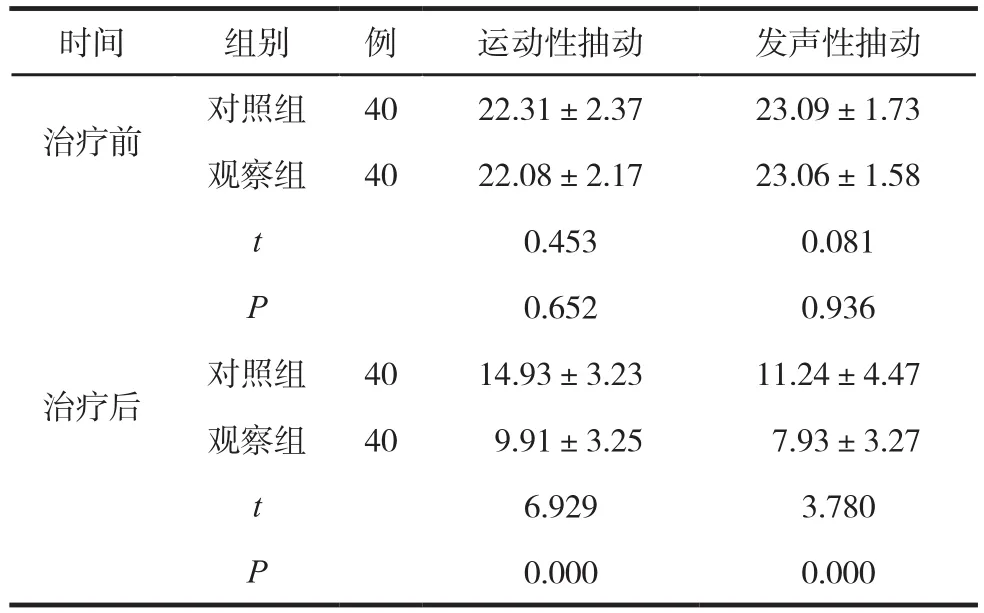

两组症状严重程度比较见表2。

表2 两组症状严重程度比较 (分,±s)

表2 两组症状严重程度比较 (分,±s)

时间 组别 例 运动性抽动 发声性抽动治疗前 对照组 40 22.31±2.37 23.09±1.73观察组 40 22.08±2.17 23.06±1.58 t 0.453 0.081 P 0.652 0.936治疗后 对照组 40 14.93±3.23 11.24±4.47观察组 40 9.91±3.25 7.93±3.27 t 6.929 3.780 P 0.000 0.000

6 讨 论

小儿多发性抽动症主要特点为多发性抽动伴有发声抽动,表现为眨眼、喉中吭吭、噘嘴作响[8]。小儿多发性抽动症病程较长,且易反复,对患儿的身心健康造成严重的影响[9]。临床治疗小儿多发性抽症的方法包括心理干预、药物治疗及手术治疗,其中药物治疗是临床应用较为广泛[10]。

小儿多发性抽动症属中医“肝风”“抽搐”“慢惊风”等范畴。主要病机为小儿先天禀赋不足,加外感风邪,后天失养,至脾虚生痰,心神不宁,肾阴亏损,肝亢风动。治疗应熄风化痰、清心安神、健脾柔肝、滋阴补肾。针刺治疗选取风池、内关、太冲、三阴交、合谷、百会、四神聪作为主穴,并局部针刺抽动部位,可调理肝肾,达到息风止痉、醒神开窍之效。健脾止动汤方中太子参益气生津,健脾补肺;茯苓健脾渗湿,令水湿从前阴下行;白术补气健脾,燥湿除既生之痰湿;陈皮温中健脾,与半夏合用燥湿祛痰;防风可祛内外之风,钩藤可入肝经息风解痉,当归、川芎养血活血。诸药合用,健脾以治其本,平肝息风以治其标。现代药理研究表明,钩藤可对纹状体多巴胺(DA)的释放进行抑制,起到抗抽动的作用,且具有较好的镇静及抗惊厥的作用,还可提高学习及记忆能力[11]。

综上所述,健脾止动汤结合针刺治疗小儿多发性抽动症疗效较好。