寒地公园冬季微气候对人群心理体验影响效应的研究

2020-12-09曾一江史墨雨

赵 青,曾一江,史墨雨

(内蒙古工业大学建筑学院/内蒙古自治区绿色建筑重点实验室,内蒙古呼和浩特 010051)

公园是重要的公共绿色基础设施,公园内人群的活力度受季节影响作用明显,尤其在寒冷的冬季,如何营造舒适的公园微气候环境,是提高公园日使用率的重要方法[1]。微小环境中的景观要素对微气候的变化有着直接的作用,能够有效地改善局部气候条件[2]。公园各微小区域环境不一致,其各区域微气候状况受到区域气侯条件和植被群落特征等的影响而各有差异[3]。微环境下的温度、湿度、风速、光照度等要素综合作用形成微气候[4]。Brown对微气候的定义为:微气候是局部室外环境中的太阳辐射、风、空气温湿度和降水的综合情况[5]。综合各学者对其研究,对微环境气候的研究可以落实到对各项气候要素的探究,而人群对于各项气候要素具有最直接的主观感受,这些感受量是判定微气候舒适程度的重要因子。通过测量的方法来评价影响人群感受的各项物理量,可称之为“物理指标”。本研究的调查活动主要通过2个方面的测量来进行,一是对微气候中各项物理指标进行测量并分析其变化原因,二是获得人群感知微气候情况的主观心理感受量,并探究二者之间的联系机制。

在类似城市建设与人群生活方式的共同作用下,国内城市气候的研究更加关注地域的气候特征[6]。本研究的目标城市为呼和浩特市,它是典型的寒地城市,该城市不同季节的气候特征较为明显,年温差和日温差值均较大。冬季气温较低,户外活动人群数量明显低于其他季节,国内对于严寒地区微气候的研究,多侧重于对微空间的物理指标参数的实测、模拟进行改善微气候环境方法的探索方面[3,7-8],而对于人群心理体验的研究文献较少,本研究通过人群对公园微气候的感受评价,建立微气候物理指标要素变化情况与人群心理感受情况之间的联系,为环境品质的提升提供理论指导。

公园各微气候定量化指标中包含很多内容,其中最直接有效的是人体对物理指标的知觉感受,最终选取人体感受较为敏感的光、声、热、湿4个物理量来进行探究,并从3个重要的方面进行分析:①人群的直观感受,运用语义差异法设置问卷得到主观感受量;②影响这些感受的直观原因,即各微气候要素相互组合导致的物理指标变化;③研究人群在特定微气候中不同感受的交互作用关系。人群对于公园的环境感知满意情况也会有所偏差,通过评价各个主观评价心理量之间的关系,并希望通过这些关系的密切程度得出人群对各项物理指标要素感知的联系情况,为该地区的公园的微环境的营造提供建议及理论参考。

1 试验方法

1.1 场地概况

呼和浩特市位于中国华北地区,属于蒙古高原大陆性气候,为典型的寒地城市。冬季是呼和浩特四季中最长的季节,其气候特性为寒冷干燥。青城公园地处市区中部,是呼和浩特市日人流量较大的综合性公园,占地面积约480000m2,园内游人众多,微气候物理要素变化以及形式较为多样。因此,选择该场地作为此次研究的对象。

1.2 研究方法

SD法是由美国心理学家奥斯古德于1957年提出的一种主观感受测定方法,该方法要求用相关形容词对将研究对象进行评定,由被试者进行主观评定,评定尺度通常为5段或7段[9]。参照各学者研究文献,罗列出的与微气候体验相关的形容词对并从中选出4组13对形容词对作为研究人群微气候体验状况的感知量:①描述光感受的形容词对:光明亮的——光昏暗的,光艳丽的——光素淡的,光暖色调的——光冷色调的,光影氛围丰富的——光影氛围单调的。②描述声音感受的形容词对:声安静的——声喧闹的,声统一的——声凌乱的,声清晰的——声模糊的,声有趣的——声乏味的。③描述热湿感受的形容词对:环境温暖的——环境寒冷的,环境潮湿的——环境干燥的,风柔和的——风激烈的,环境热湿舒适的——环境热湿不舒适的。④描述环境整体感受的形容词对:景观环境整体舒适的——景观环境整体不舒适的。每组形容词对之间有5个等级,分别赋值2、1、0、-1、-2,以便进行定量分析。同时,计算人群评定光、声感受组的平均值作为另外2对形容词组(以下均简称为“光组平均值”“声组平均值”,所得平均数值为正值则表示是光/声感受积极,而负值则表示消极)。

选择描述光、声、热、湿等要素最主要且具有代表性的5个指标:包括光照度值、声级值、温度值、湿度值以及风速值,采用光照度计、温湿度仪、瞬时风速计、声级计等工具进行测量数据的采集。同时对经过或停留测试点的人群发放问卷,获得人群对青城公园各测试点体验主观评价感受值,结合实际测量的微气候物理环境指标,运用统计软件SPSS对所得数据进行相关性分析与回归分析,确定人群对微气候的评价情况,分析主观心理量与物理指标之间的关系及影响机制,以及各主观心理量之间相互影响的机制,探讨体验交互的感受程度,并确定冬季公园人群理想微气候物理指标,为后续设计提供更为细致的参考。

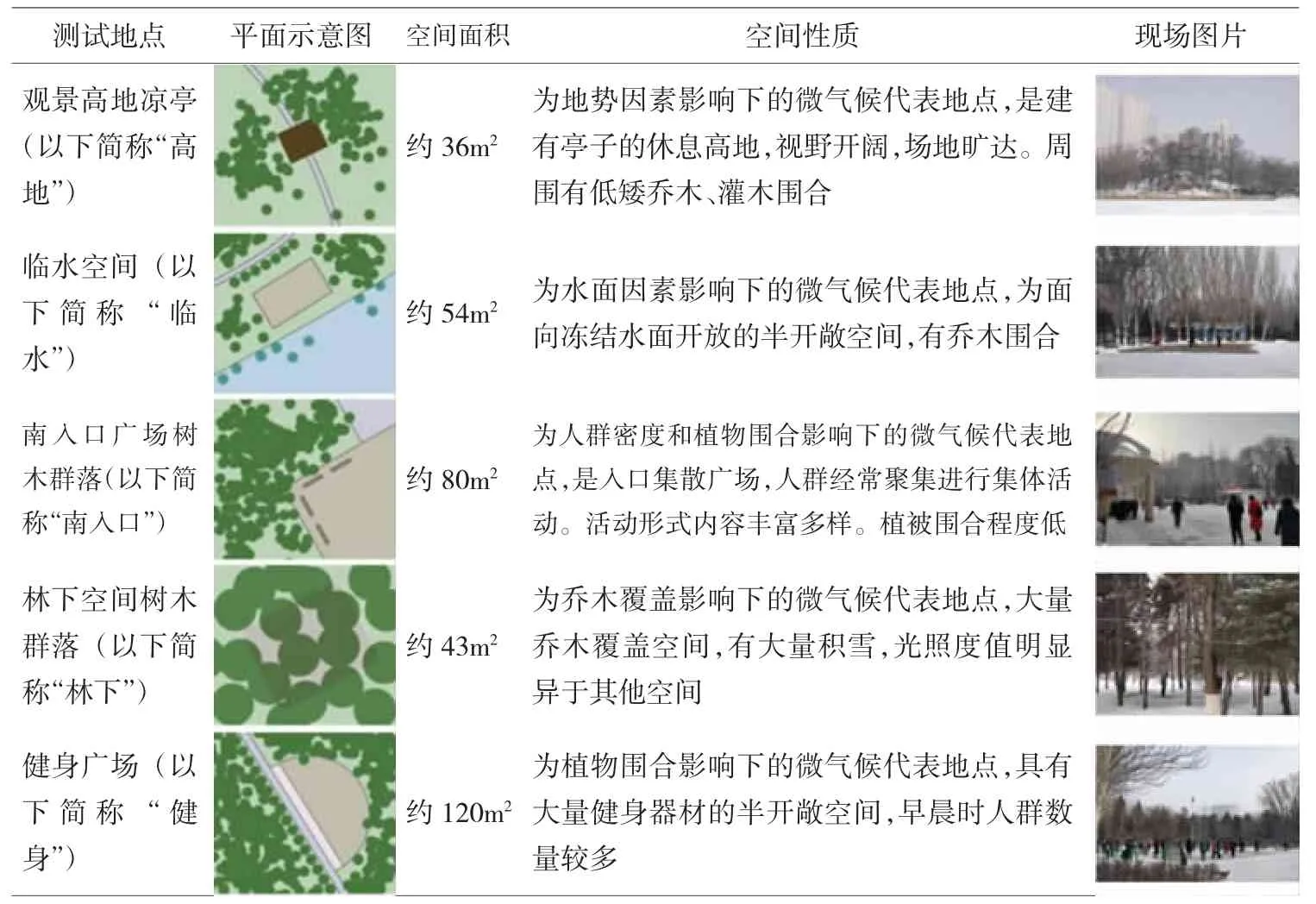

表1 测试点基本情况表

1.3 测试点概况

筛选青城公园人群经常聚集停留或出现频率较高的地点,依据不同的空间性质将待选测试点进行分类,这些空间性质包括有微气候空间周围绿量、空间的植被围合程度、空间开敞程度与空间尺寸、空间内人群活动形式、人群数量,测试点拥挤程度、周围水体情况(已结冰,湖面可供人群参与活动)、地形、下垫面情况等若干个性质,选取的测试点的性质尽可能多样化、差异化。最终选择各个空间性质差异较大且涵盖各方面不同性质的5个测试点作为此次调查的研究地点,详见表1。

1.4 数据收集与处理

课题组成员分组分工进行实验。在2019年12月22~25日,为连续3天的晴天(其中1天为雨雪天气,未进行测试调研),在各测试点进行测量和调查问卷的发放,从8:00~18:00,每隔1个小时测定5个测试点的物理指标数据,选择测试时间段的中间时间点测量,每次测量10组数据,连续测试3天,取平均值。同时,选取5个人群分布数量最集中的5个时间段进行问卷调查(8:00~9:00、9:00~10:00、10:00~11:00、14:00~15:00、15:00~16:00),得到当下时间段内的人群主观感受量表,最终得到问卷178份,有效数据155份。对问卷进行信度分析,信度系数值α 大于0.7,可继续深入开展研究。发放问卷时间段与该时段内测量的物理数据指标数据两两对应,分析主观心理量与测量的物理指标之间的相关性(采用皮尔逊系数),并建立回归方程,最终获取物理指标适合的取值范围,分析人群的主观感受的物理指标。

2 结果分析

2.1 测试点人群体验主观心理量分析

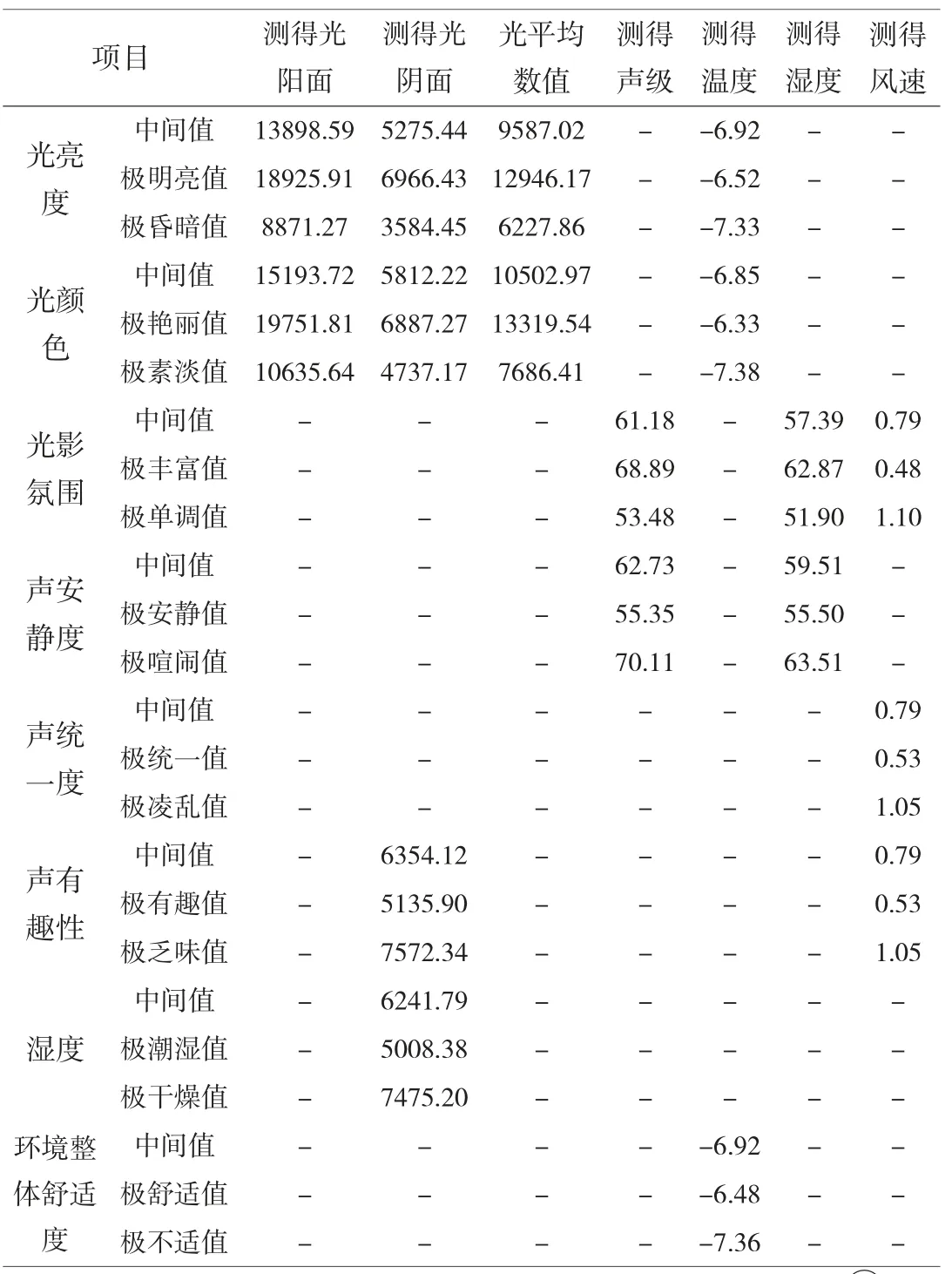

表2 人群主观感受评价量表

对问卷调查所得数据计算平均值,得到人群感受微气候的“主观心理量”,绘制成语义差异得分表(表2),数据显示,人群整体的感受值均偏向于积极的正向得分值,且人群对于一天中光的感受(包括光亮度、颜色、冷暖和光影氛围四项)差异不明显,整体分值较高,其中光亮度分值最高,一天中光感受为最明亮的时间段是14:00~15:00,最昏暗的时间段是8:00~9:00;人群对一天中声的感受(包括声安静度、统一度、清晰度和有趣性4项)具有明显的差异,随着时间的变化,整体感受正向得分值越低,而15:00~16:00正向得分值基本处于所有值的平均水平。温度和湿度的正向得分值较其他项而言数值较低,人群对一天中温度、湿度的感受差异不明显。人群对一天中风柔和度的感受具有明显差异,其中风最柔和的时段为15:00~16:00,风最激烈的为9:00~10:00。人群对一天中环境热湿舒适度的感受差异不明显,对整体舒适度的感受具有显著差异,早晨8:00~9:00整体舒适度最佳,下午14:00~15:00整体舒适度最差。评价得分整体值排序:8:00~9:00>15:00~16:00>10:00~11:00>9:00~10:00>14:00~15:00。

2.2 测试点微气候参数日变化分析

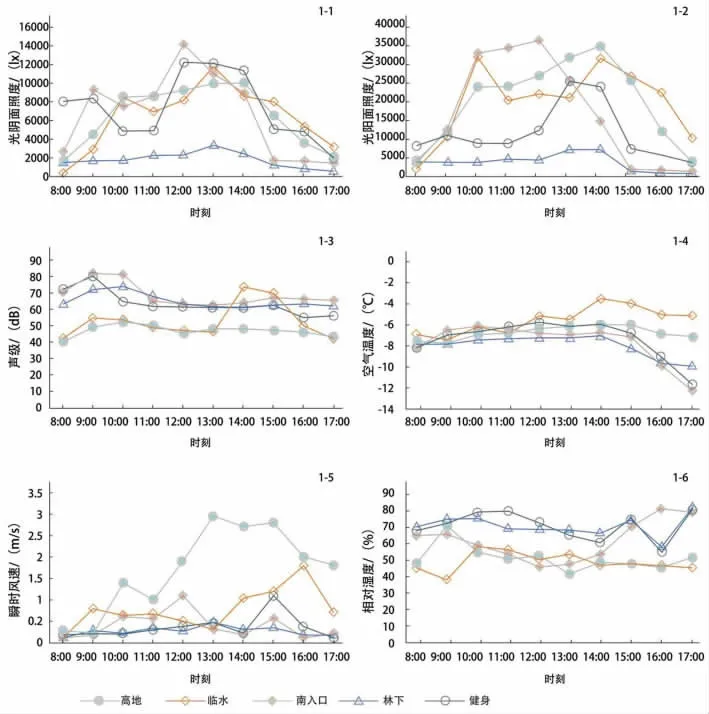

2.2.1 光照度值。图1显示,各地点光阴、阳面(图1-1、1-2)的光照度值变化态势相似,一天中呈低~高~低的变化趋势,“林下”的光照度数值变化较为平缓,“林下”的光阴面和阳面的平均照度值差最小,为9342Lx,其他各测试点的照度值变化均较激烈,“南入口”的光阴面和阳面平均照度值差最大,为47801.6Lx,12:00时段到达峰值,其中“南入口”出现所有测试点的光阴面和光阳面的照度最高值,阴面值为14133.3Lx,阳面值为36433.3Lx。“临水”出现光阴面照度在8:00时段出现低值,为351.6Lx,“林下”在17:00时段出现光阳面照度最低值。少数测试点在12:00~14:00时段内会出现短暂波动上升的阶段,如“临水”、“高地”以及“健身”。14:00之后各测试点光照度值快速下降,至17:00,光照度值基本达到较低值且稳定的数值状态。

2.2.2 声级值。一天内声级值(图1-3)整体变化程度较小,除“临水”外的4个测试点整体变化趋势相似,均呈现于8:00~9:00时段声级逐渐上升,9:00~10:00时段内达到声级值高峰,随后逐渐下降趋于平缓的趋势。其中“南入口”在9:00时段达到所有测试点的声级值的最大值,为81.4dB。各测试点内声级的大小依次为南入口>健身>林下>高地,其中“高地”的声级大小明显低于其他测试点,且在8:00时段出现声级值的最小值(40dB)。“临水”的声级大小变化较大,出现了升-降-陡升-陡降的趋势,在下午2点时达到该测试点的峰值,为73.76dB。

2.2.3 空气温度。如图1-4,全天各测试点空气温度趋势总体一致,下午14:00时段达到最大值,其中“临水”温度明显较其他测试点高,峰值为~3.56℃,之后温度缓慢降低且趋于平稳;14:00时后,各测试点的温度开始下降,并且个测试点之间的温度的差值逐渐增大,“南入口”“健身”和“林下”的温度下降趋势较快,17:00时“南入口”达到所有测试点的最低值,为-12.4℃。各测试点一天内的平均温度值排序:临水>高地>健身>南入口>林下。

图1 测试点主要物理指标日变化分析图

2.2.4 风速。如图1-5,各测试点的风速变化较大,无明显趋势,且差异显著。“高地”的变化情况最为激烈,且平均风速值明显高于其他测试点,在10:00时段,出现了第一次峰值,随后在13:00时段出现了第二次峰值,是所有测试点中的最大值,为2.95m/s,随后该地的风速值下降,“临水”的风速值变化较激烈,测试数值上下来回波动,且在16:00时段达到该测试点的风速最大值,为1.8m/s,其他测试点的风速值变化均不太明显,且整体风速值较低。

2.2.5 相对湿度。如图1-6,各测试点一天中的平均相对湿度的变化趋势均有不同,趋势不一致,“南入口”的数值波动较大,呈下降-升高趋势,在12:00时段达到该地相对湿度最小值,为45%,后数值逐步上升,在16:00时段达到该地最大值,为80%。“林下”与“健身”一天中相对湿度值变化态势相似,在14:00时段之前,数值稍有波动,15:00时段出现第1次明显的峰值,随后数值陡降,均达到该地的最低值,随后数值陡增,在17:00时段达到相对湿度最大值,分别为81.3%和80%;“临水”在9:00时段达到所有测试点的最小值,为37.71%。“高地”在9:00达到该地最大值,为70.54%,随后,两地的相对湿度数值变化态势趋同。

2.3 测试点人群对测试点主观体验影响因素

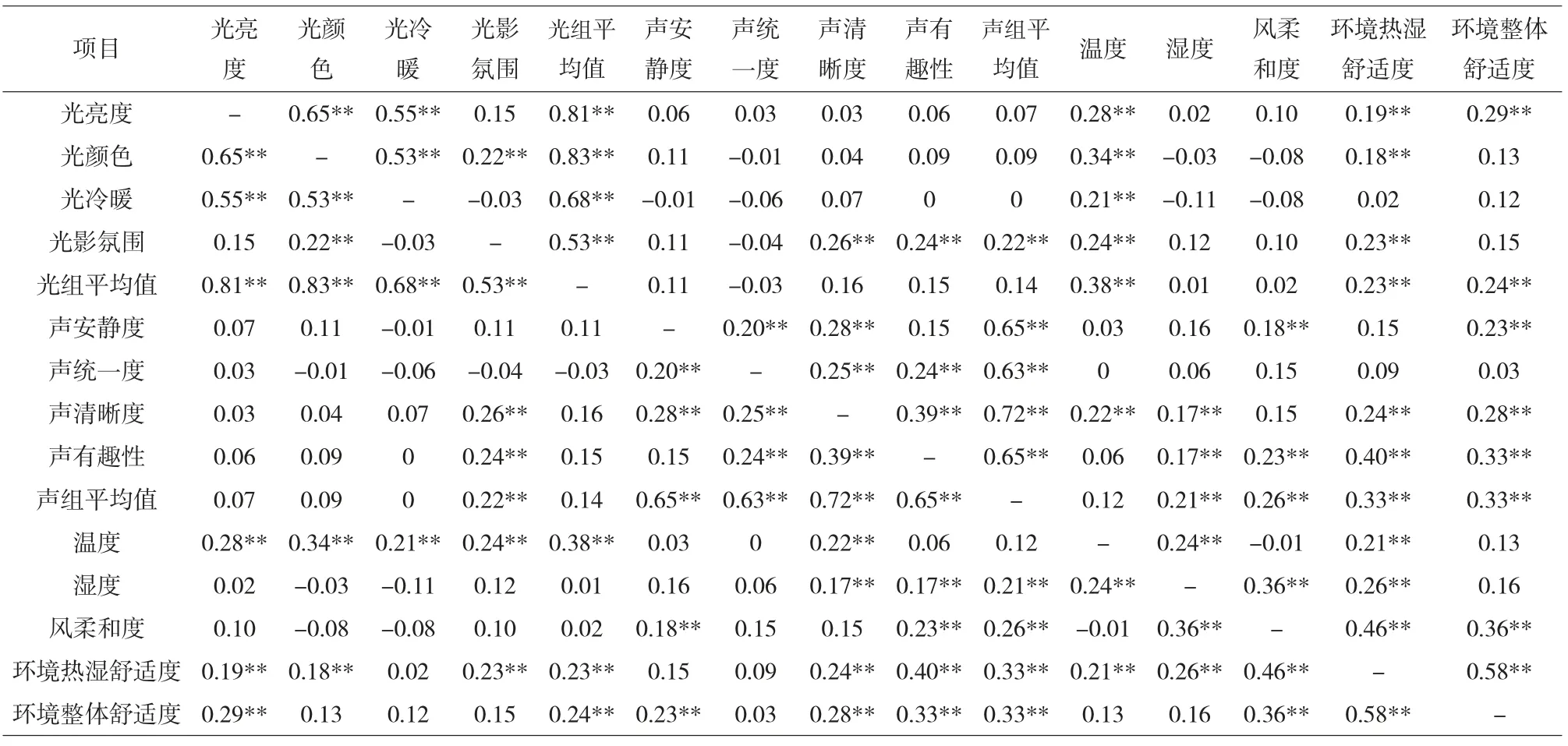

为探究人群主观心理感受与客观的微气候物理指标之间的关系,研究利用SPSS将选取的微气候的物理指标与人群的心理量进行相关分析,得到两者之间的相关系数表(表3),用皮尔逊系数(Pearson)度量变量之间的相关程度。结果显示,大多数微气候物理指标与描述主观心理的感受量没有显著相关,但温度与人群体验光亮度及光颜色、人群体验环境舒适度与温度物理指标、人群体验光影氛围与声级、湿度、风速均具有显著相关性。将具有相关性的组合进行回归分析,得出适宜的取值范围(表4)。取值范围表用于表达人群感受到达某一极限时的物理指标极限值,这个极限值可以明确设计时应该如何控制微气候物理指标参数以使人群在微气候中的体验达到最佳。将人的各主观心理量之间进行相关分析(表5),结果显示,大部分评价量之间都存在着明显的关系,人群感觉通感非常强烈,当人感知微气候中的热湿舒适度较良好时,人感受到的风的柔和度也较柔和。测试点的风柔和度以及声音的有趣性是人们对这个环境整体评价较好的高相似度因素。

表3 测试点物理指标要素与主观感受量平均值相关性分析表

3 讨论

3.1 人群主观心理体验分析

人群在一天中对于各项物理指标的主观心理体验感受不一,其中上午时段以8:00~9:00的整体感受最佳。调查发现,此时段公园活跃人群的数量较其他时段高,且相比于其他主观心理体验感受要素,此时段的声音整体感受较其他时段的声音感受最为舒适。有可能是由于此时段内城市建设的相关噪音较弱,自然声更加清晰等原因,让人群的感受更加舒适。此时段内的所有测试点物理指标要素的平均声级数值是57.546dB,与表4中声音的中间参考值61.1825dB和62.73dB接近,可以参考此数值,作为设计时控制微气候中的声级数值大小。下午时段以15:00~16:00时段的整体感受最佳,此时段的风柔和度感受较其他时段更舒适,同时,在人群访谈的调查中发现,在冬季,人群更愿意在此时段出门游园,因为整体的微气候环境让人感觉舒适,有部分游客提及风感受在此时段最舒适。此时段内所有测试点平均风速数值为0.89m/s,与表4中风速的中间参考值0.791m/s和0.787m/s接近,可以参考此数值,作为设计时控制微气候中的风速大小。

表4 测试点物理指标参数取值表

表5 各测试点主观感受量相关分析表

3.2 影响微气候物理参数因素分析

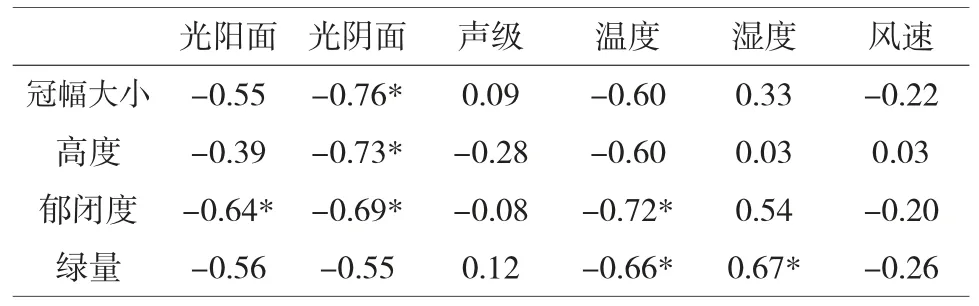

3.2.1 光照度。由图1-1和图1-2可知,“林下”的光照度值较其他测试点明显低,这与该测试点的空间性质相关,该测试点为大量的乔木覆盖的微小空间,大量的乔木阻挡了光线照射,故光照度值明显降低。“南入口”“高地”和“临水”的照度值呈双峰变化,在12:00~14:00出现最高值,以“南入口”的数值为最高,对比空间性质发现,该测试点的植被围合度较低,有研究表明,微气候中植被围合度对于光照度值大小变化具有一定的影响[10]。将各测点的植被群落性质的数据与物理指标数据进行相关性分析(仅选择一个人群数量最多的时段的物理指标数据)(表6)发现,植被群落的不同属性与某些所测的物理指标数据存在显著相关。各测点光照阳面数值与植被群落郁闭度、光照阴面数值与植被群落冠幅大小、植被群落高度、植被群落郁闭度、测试点温度数值与植被群落郁闭度、绿量呈现负相关关系,而测试点湿度数值与植被群落绿量呈正相关关系。相关研究表明,植被对空间的调节作用优于其它下垫面[9],可见,景观微气候设计过程中,植被群落模式是一个不可忽视的重要影响因素。

3.2.2 声级值。根据图1-3,在8:00~10:00时段,“南入口”、“健身”和“林下”的声级值明显较高,问卷调查发现,此时段内测试点中进行锻炼的人群数量最多,且停留的时长较长,在14:00~15:00时段,“临水”的声级值明显增高,现场调查统计发现,此时段公园内人群的活动地点主要是湖面上(水已结冰且稳固),而“临水”临近湖面,所以声级值较高,可见,微气候中人群的活动对于测试点内声级值大小变化具有一定的影响。

表6 植物群落与物理指标参数相关性分析表

3.2.3 空气温度。根据图1-4,各测点在14:00开始降温,“临水”的温度值最高,“林下”的温度值最低,绿色区域的空间配置和植被类型均会影响绿色区域降温效果的效率,且在14:00出现最高的降温效果[11],因为“林下”植被郁闭度是最高、植被冠幅最大,而“临水”的上层没有覆盖植被,且该测试点的周围种植的植被群落稀疏,多为已落叶的高大乔木,表6结果也表明,郁闭度越高,温度越低,这与很多学者研究结果类似[12-13],植被的降温效果最明显,依次为水体、山体地形[14];此外,水体的朝向也会影响空间的温度[15]。

3.2.4 风速。根据图1-5,“高地”的风速值明显较其他测试点高,且在13:00~15:00时段持续较高风速,“高地”地势较高,约6m,且其他测试点的植被群落布局模式基本为阵列式或围合式,可以缓解强风的侵袭,而“高地”的植被群落较为低矮,有利于风场的形成[16],且寒地城市公园中不同的植被空间布局形态能够缓解有效强风[7],可见地形和植被布局对于风速大小的变化具有一定的影响。

3.2.5 相对湿度。根据图1-6,“健身”和“林下”的相对湿度较其他测试点明显高,对比可知,“健身”和“林下”的植被围合度较高,且“健身”的植被绿量丰富,植被种类丰富,而“林下”处于大乔木密闭覆盖的空间中,研究表明,植被的各项因素的复合属性对于相对湿度大小的变化具有一定的影响[3],有研究表明,植被可提高环境相对湿度4%~15%[17]。

由此可知,公园中植被、地形、下垫面、水体等均对微气候产生不同程度的影响[17],影响机制根据不同的地区而具有差异[13-14,16],研究发现,植被在冬季也能够调节微气候[9,18],且其具有明显增湿效果[12]。植被的结构层次越复杂,增湿效果越显著[11]。其次,水体也有一定的增湿效果[14]。植被绿化还对风速有一定的影响,可以通过改变植被群落的空间结构来改变风速的大小[19]。

3.3 物理参数变化与主观心理感受相关分析

通过对表3的分析,在声、光、风、温、湿5个物理指标要素中,在主观体验中环境整体舒适度的感受与其他感受要素相比与物理指标中的温度变化具有较高的相关性,为0.175,提高微气候的温度的设计手段可以一定程度地提高人群的环境整体舒适度感受[12],呼和浩特为典型的高纬寒冷地区,室外环境寒冷,人群对温度的感受也更加敏感,温度的提升更容易改变人们对于微气候感受的乐观程度。同时,相关学者指出,在住区的微环境中,影响冬季人群感受的关键因素为热因子,其中太阳辐射是影响人体舒适感受的重要物理指标因素[14],影响冬季微气候的主要因素是空气温度和相对湿度[20]。而微气候中影响温度变化的因素有很多,如植被、光照等,且植物对于温度的主要作用是降低温度,在冬季降温的效果则不太明显[18],而冬季落叶林的布置有助于提升微气候的热舒适度[10]。由图1可知,温度最高的测试点为“临水”,最低的测试点为“林下”,且“临水”最显著的特征之一为周围植被相对稀疏,而“林下”的最显著特征之一为较多的乔木覆盖。因此,在呼和浩特市等寒地城市中的公园设计时,微气候的设计可以适当增加落叶植物的比例。

物理指标中的声级大小、湿度大小和风速大小3项与人群感受光影氛围的丰富度呈显著相关。人群对于声清晰度与声有趣性的感受与人群对于光影氛围的感受存在一定的正相关(表4)。当人听到的声音更加清晰且有趣时,会更容易感觉此时的环境光影氛围丰富。现有的研究中极少将声音、湿度和风速的感受与光的感受联系在一起,尚待更多的研究论证试验。其次,物理指标中湿度较高的测试点(图1)有“林下”和“健身”,其周围分布的植物较多(表1),而植物围合形成的环境光影丰富,因此湿度较高的测试点内部光影更加丰富。人群对于声安静度与湿度这两项的感受之间具有一定的负相关,声有趣性与光阴面具有一定的负相关,然而现有的研究中没有依据证明二者之间存在关系。人群对于温度与光亮度、光颜色的感受呈显著正相关,分别为0.164和0.216,而影响温度值较高的因素有很多,与风速以及太阳的辐射量等均有关,因此,可能是由于温度较高与太阳辐射量的增加的关系,此时测试点更加明亮且温暖,所表现的两项之间呈现正相关关系。

4 结论

本研究主要从2个方面展开分析:物理指标要素的数据测量以及人群微气候的主观感受量的获取。从人群主观体验感受的角度出发,对微气候的现状进行总结分析,并分析影响微气候参数变化的各项要素,以得到冬季公园中微气候设计的重点关注内容,并对其进行展开分析,对比多位学者的研究成果,发现温度是影响人群微环境感受的重要因素,且植被对微气候的影响是多样且复杂的,植被能够调节微气候的温度、湿度以及风速等,把控好植物的设计对公园微气候舒适度的提升具有重要意义。

注释:

①信度分析是用于判定评价量表的可靠性与准确性的分析方法,通过信度系数值的大小来确定问卷内容是否可以进行下一步的分析,Cronbach α 信度系数的公式为:α=(k/(k-1))×(1-(∑Si^2)/ST^2)。当此值大于0.8时信度高,在0.7与0.8之间时较好。低于0.6时,问卷的数据结果不能接受。