慢全球化:新冠疫情与中国的外部经济环境*

2020-12-09钟飞腾

钟飞腾

在新冠肺炎疫情冲击下,关于全球化发展前景的讨论持续热化。多数学者认为疫情进一步加剧全球化退潮。例如,郑永年认为,由于各国都试图收回经济主权,部分产业链将迁回发达国家,疫情之后全球化进入“有限全球化”阶段。(1)郑永年:《贸易与理性》,东方出版社,2020年,第291-293页。中国社科院世界经济学者姚枝仲认为,“疫情过后,短期内全球化进程仍将倒退,且倒退幅度和速度可能比疫情前更大”。(2)姚枝仲:《新冠疫情与经济全球化》,《当代世界》2020年第7期。英国一贯倡导全球化的《经济学人》周刊,也在2020年5月16日这一期中发出了“告别全球化”的哀叹。(3)“Goodbye Globalization: The Dangerous Lure of Self-Sufficiency”, The Economist, May 16, 2020, 435(9194):7.但也有不少学者认为,全球化仍将继续发展。例如,中科院地理学学者刘卫东认为,新冠疫情不会影响全球化的资本和技术驱动力,改变的只是国家的开放程度。(4)刘卫东:《新冠肺炎疫情对经济全球化的影响分析》,《地理研究》2020年第7期。北京大学国际政治学者王栋认为,经济规律与技术决定了疫情不会导致逆全球化,“再全球化”将加速到来。(5)王栋、王怡旺:《新冠肺炎疫情下的逆全球化?再全球化?》,《中央社会主义学院学报》2020年第3期。台湾“中央研究院”院士朱云汉认为,目前各种对全球化前景的悲观预测具有明显的盲点,也有不少因素制约逆全球化。(6)朱云汉:《新冠肺炎疫情危机后的世界》,《经济导刊》2020年第5期。

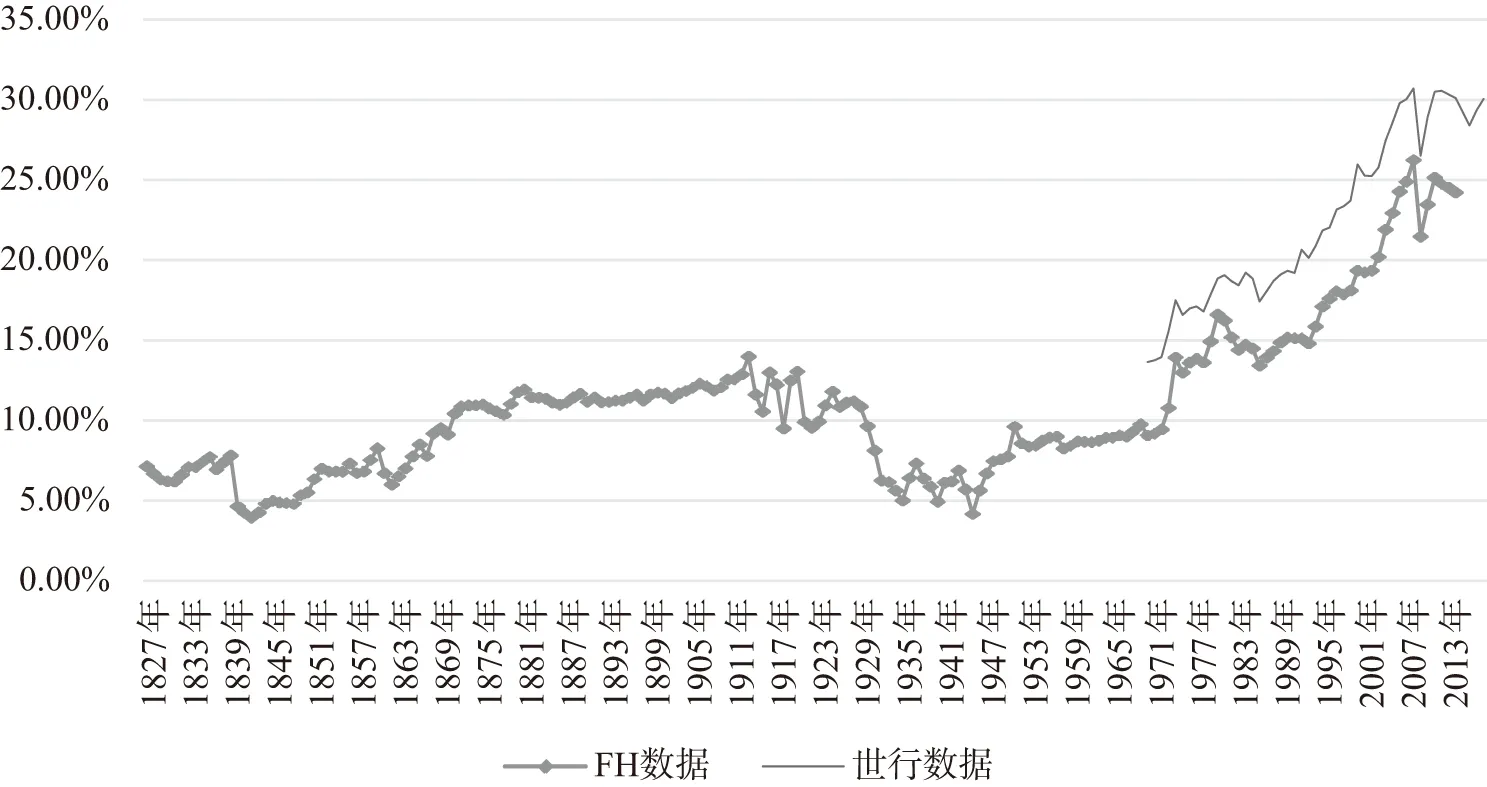

有两项因素可以进一步帮助理解上述分歧。一是与历史上哪个时期的全球化水平相比,二是全球化的动力是一个单一的国家,还是不同国家力量的组合。下文的数据和分析将表明,以贸易占GDP比重衡量的全球化水平,19世纪末的第一次全球化时期年均接近12%,20世纪后半期的第二次全球化时期则超过16%,在所谓的“去全球化”时期不足7%。如果与历史上的全球化发展相比,那么新冠疫情冲击的全球化并没有完全逆转。从引领和支撑全球化的政治动力看,美国虽然放弃对“超级全球化”的领导,但也在构建新的全球化,而中国以及其他一些发展中国家也没有退回到孤立主义状态。

同样重要的是,在评估卫生健康产业全球化威胁本国经济安全时,也要注意区分不同类型产品的价值链。对疫情冲击下的医疗用品全球产业链研究表明,虽然离岸生产仍是未来个人防护用品的一个重要特征,但区域供应链将是未来分散风险的一个重要机制。(7)Gary Gereffi, “What does the COVID-19 Pandemic Teach us about Global Value Chains? The Case of Medical Supplies”,Journal of International Business Policy, 2020,3(3):287-301.而且,在美国收缩时,世界更加期待中国发挥重大的作用,继续推进全球化,中国事实上将成为新型全球化的领航者,并且更加重视维护周边地区的产业链和价值链。(8)傅梦孜:《新冠疫情冲击下全球化的未来》,《现代国际关系》2020年第5期;张蕴岭:《疫情加速第四波全球化》,《文化纵横》2020年第3期。新冠疫情冲击下,全球经济发展前景面临着重大的不确定性,全球化发展的政治和安全逻辑被揭示得更为清晰,全球价值链将缩短距离,充分重视地区内企业间的多样化联系。全球化虽受制于各国的政策选择,且各国相比以往更加重视安全因素,但全球化总体上难以发生完全逆转,而是进入一个区域融合加速、全球层面放缓的慢速发展阶段,合作的内容和形式也在调整。

一、新冠疫情冲击与全球经济发展前景的不确定性

新冠肺炎疫情首先是一场公共卫生健康危机。2020年3月11日,世界卫生组织(WHO)宣布新冠肺炎疫情为全球大流行病。作为一场全球性流行病,它的发展演化体现出流行病学曲线的一般规律,即传染病感染者的数量遵循钟形曲线,先上升,后下降。(9)关于该模型的介绍可以参考[美]罗伯特·席勒:《叙事经济学》,陆殷莉译,中信出版社,2020年,第293-301页。目前,全球新冠肺炎疫情仍未见顶。如图1所示,截至2020年8月12日,全球新冠肺炎现有确诊病例(确诊病例减去治愈病例)仍接近780万,并未出现明显的下降态势,而中国现有确诊病例下降至5 000多人,仅为顶峰时期的8.9%。6月7日国新办发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书,将2月21日至3月17日列为中国抗击疫情的第3阶段,白皮书强调,“全国除湖北省以外疫情形势总体平稳,3月中旬每日新增病例控制在个位数,疫情防控取得阶段性重要成效”。(10)中华人民共和国国务院新闻办公室:《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》,人民出版社,2020年,第22页。也正是在这个阶段,WHO宣布疫情是全球大流行病。到3月30日,中国现有确诊病例占全球的比重首次跌破1%,这意味着疫情的“去中国化”。在5月下旬全国两会结束后的记者会上,国务委员兼外长王毅首次使用了“后疫情时代”一词。(11)《就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问》,《人民日报》2020年5月25日。当前,中国已经步入“后疫情时代”,但全球却仍处于疫情之中,并且出现了向发展中地区大规模扩散的趋势。7月上旬,巴西的确诊人数开始超过欧洲,8月上旬印度确诊人数超过欧洲。

图1 全球与中国境内新冠肺炎现有确诊病例情况(12)资料来源:The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CCSE).

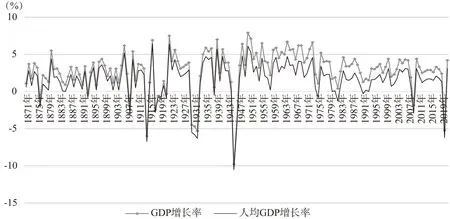

由于新冠疫情仍在全球蔓延,国际货币基金组织(IMF)和世界银行多次下调世界经济发展前景的预测。6月18日,世界银行发布半年期《全球经济展望》报告,认为2020年全球经济增速为负增长5.2%。6月24日,IMF在更新《世界经济展望》时将全球经济增长率下调为负4.9%。世行报告认为,新冠疫情导致的全球衰退将是史上第四大、二战结束以来最严重的危机,如图2所示,比此次严重的其他三次经济危机分别是1914年衰退(人均经济增长率负6.7%)、1930—1932年大萧条(人均经济增长率3年合计为负17.6%)和1945—1946年危机(人均经济增长率两年合计为负15.4%)。但世行还强调,此次危机的波及面为全球最广,全球90%以上的经济体将遭受经济损失,而1930—1932年大萧条时期只有85%。《全球经济展望》报告进而认为,这次危机是唯一一次由大流行病导致的大衰退。(13)World Bank, Global Economic Prospects, World Bank,June 2020, p.15.目前,全球确诊病例已从两大机构发布预测时的900万发展到超过2 300万,因而两大机构对疫情后世界经济的评估仍过于乐观。

图2 1870年以来的GDP增速与人均GDP增速(14)资料来源:World Bank, Global Economic Prospects, June 2020.

学术界有关金融危机和全球经济衰退研究的系统性成果表明,新冠疫情造成的全球经济陷入大萧条,恢复到危机前正常状态需要8年以上。2020年8月初,世行首席经济学家卡门·莱因哈特(Carmen Reinhart)发表在《外交事务》的文章引发广泛关注。该文的一个重要论断是,新冠疫情将迫使许多国家陷入“疫情大萧条”(pandemic depression),2021年全球经济反弹并不等于复苏。由于19世纪中叶以来的历次大衰退中,各国人均国内生产总值平均用了8年时间才恢复到危机以前的水平,“疫情大萧条”后世界经济最终复苏至2020年初的水平需更长时间。(15)Carmen Reinhart and Vincent Reinhart, “Will the Global Economy Ever Recover from the Pandemic?”, Foreign Affairs, September/October 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-06/coronavirus-depression-global-economy.莱因哈特将疫情引发的经济冲击命名为“大萧条”非同小可,因为在世界经济中“经济衰退”比较常见,而“经济萧条”并不常见。美联储前主席本·伯南克早在1995年即提出,鉴于1929年大萧条的影响如此之深广,绝大多数的国家牵涉其中,因而“理解大萧条是宏观经济学中的圣杯”。(16)Ben S.Bernanke, Essays on the Great Depression, Princeton University Press, 2000, p.5.以此类推,“新冠萧条”变成了世界经济发展史上分水岭式的事件。

二、以地区化为核心特征的慢全球化

在讨论新冠疫情冲击下的全球化发展前景时,出现了诸如“逆全球化”、“去全球化”等全球化动力衰弱的表述。然而,不可否认的是,由于将当前全球化与有史以来融合水平最高的“超级全球化”时期作比,人们日益担忧正在到来的全球化正面临退回到孤立主义的风险。不过,如图3所示,如果我们将学术界普遍公认的第一次全球化作为比较基准的话,就容易发现,即便在新冠疫情冲击下,全球化仍在继续发展,只不过从速度和范围上有所收缩,在动力机制上正在发生新的调整。

大多数经济学家认为1870年至1913年为第一次全球化。(17)Patrick D.Alexander and Ian Keay, “Responding to the First Era of Globalization: Canadian Trade Policy, 1870-1913”,The Journal of Economic History, 2019, 79(3):826-821.在这一时期,如图3所示,货物出口占GDP比重最低值为1870年的9.1%,最高值是1913年的14.0%,持续43年的第一次全球化时期出口占GDP的平均比重为11.5%。二战结束后,美国开启了以关贸总协定(GATT)为核心的自由贸易秩序,但是直至1979年货物出口占GDP的比重才超过1913年水平。1979年以来的货物出口发展速度是前所未有的,是一个新的历史阶段,也即我们多数人认可的第二次全球化——“超级全球化”。(18)Gianluca Grimalda, Alain Trannoy, Fernando Filgueira, and Karl Ove Moene, “Egalitarian Redistribution in the Era of Hyper-Globalization”,Review of Social Economy, 2020, 78(2):151-184; Ali Farazmand, “Building Administrative Capacity for the Age of Rapid Globalization: A Modest Prescription for the Twenty-First Century”, Public Administration Review,November-December 2009, 69(6):1007-1020.如果以货物出口占GDP比重衡量,1827年至2014年的近200年间均值为10.9%。其中,冷战早期的1947—1978年间均值为9.5%,1979—2014年间的均值为16.1%(按世界银行数据为24.0%)。面对新冠疫情冲击下的全球化,人们担心的是,未来是否会回到1929年大萧条引发的贸易崩溃,即学术界普遍称作“去全球化”的一个阶段。在这一时期,出口占GDP的年均比重为6.8%。

图3 世界出口占世界GDP的比重(1827—2018年)(19)资料来源:FH数据来自Michel Fouquin & Jules Hugot, “Two Centuries of Bilateral Trade and Gravity Data: 1827-2014”, CEPII Working Paper, 2016; 世行数据来自世界银行的世界发展指数数据库。

全球化的起源和发展表明,它在时间和空间范畴上并不是一成不变的,全球各个地方也并非均质发展。(20)[挪威]托马斯·许兰德:《全球化的关键概念》,周云水等译,译林出版社,2012年。根据最新考证,从20世纪30年代至70年代,有关“全球化”的讨论沿着两种不同的线索往前发展,一种是研究知识如何在全球普及,一种是从经济角度研究欧共体的扩张。在新自由主义范式的推动下,“市场的全球化”的观点日渐盛行,并在20世纪90年代成为主导性话语。(21)Paul James, Manfred B.Steger, “A Genealogy of ‘Globalization’: The Career of a Concept”, Globalizations, 2014, 11(4):417-434.图3数据表明,20世纪30年代“全球化”一词最初被使用的时候,贸易占GDP水平恰好处于历史最低阶段。至20世纪90年代,“全球化”作为描述国家之间相互依赖水平加深的表述,在公众和学术讨论中产生了爆炸性的力量。需要注意的是,这种影响力最初主要发生在美国,冷战结束后才传播至全球。进攻性现实主义者米尔斯海默(John Mearsheimer)认为,二战后的国际秩序分为“冷战秩序”和冷战后的“自由主义国际秩序”两个阶段。从2016年开始,美国单极主导结束,标志着“自由主义国际秩序”已衰落。(22)John J.Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, International Security, 2019, 43(4):7-50.因而,从权力政治角度看,美国主导的全球化只有在冷战结束后才真正在全球展开,在此之前美国推行的全球化,其范围只是在盟国之间,并不涉及社会主义集团,第三世界或者说发展中国家在很长时间内也不讨论这个题目。

中国学术界了解“全球化”表述比较早,但中国政府不仅比较晚地接受全球化,而且更侧重于经济全球化。1982年,中国社科院副院长宦乡在世界经济形势讨论会上提出,西方国家长期经济增长前景不妙,是因为他们“不能适应经济全球化的趋势,提出全球性的解决办法”。(23)宦乡:《当前西方经济形势——1982年12月29日在世界经济形势讨论会上的讲话》,《世界经济》1983年第2期。1984年,西奥多·莱维特(Theodore Levitt)发表的《市场的全球化》一文也被译成中文发表,在很长时间内该文被西方世界认为是“全球化”的发刊词。(24)[美]西奥多·莱维特:《市场的全球化》,《外国经济与管理》1984年第3期。不过,中国最高领导人直至1996年夏季才正式在重要讲话中使用“经济全球化”的表述。(25)江泽民:《做好经济发展风险的防范工作》(1996年8月6日),载《江泽民文选》,第1卷,人民出版社,2006年,第538页。党的十六大报告首次载入了“经济全球化”,但同时仍然坚持“建立公正合理的国际政治经济新秩序”的表述。(26)江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》(2002年11月8日),载《江泽民文选》,第3卷,人民出版社,2006年,第566页。党的十七大报告不再提“国际政治经济新秩序”,但使用了“共同推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢方向发展”的表述。(27)胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》(2007年10月15日),载《胡锦涛文选》,第2卷,人民出版社,2016年,第650页。按照世界银行数据,1996—2020年间全球出口占世界经济总量的年均比重为27.6%。正是在此高水平的全球化环境中,中国被普遍认为是全球化的最大受益者,中国政府也把自身界定为全球化的积极维护者。

在中国积极融入经济全球化的过程中,国际舆论出现了“反全球化”“逆全球化”和“去全球化”潮流。需要注意的是,使用这些术语的群体其实并非同一个,其所指的对象也有较大差异。“反全球化”和“逆全球化”的主体则主要是发达国家内部的中低收入者,这部分群体反对新自由主义的全球化,但是要比“去全球化”走得更远,从地区退回到国内,并且将部分责任指向从全球化受益的中国。这部分力量发生在发达国家内部,是全球化“中心”地带的反体系运动,与以国家为中心度量的全球化还有所不同。而坚持“去全球化”的学者,其政策主张有两点,一是在全球层面解散布雷顿森林体系,改建被西方主导的全球治理体系,二是南方国家应该坚持自身的价值体系,重视本地区内的机制建设。(28)Walden Bello, Deglobalization: Ideas for a New World Economy, New Updated Edition, Zed Books, 2004.改革开放后,中国一方面坚持融入“经济全球化”,但同时也坚持要建设国际政治经济新秩序。从这个意义上说,尽管中国积极拥抱经济全球化,但也有一定程度上的“去全球化”,后者所指的“全球化”,主要是美国主导的、以新自由主义意识形态为支撑的全球化。反过来说,美式全球化的衰落并不一定导致中国所主张的“经济全球化”的消亡。在新冠疫情发生前夕,权威经济史学家和国际商务研究均认为,当今世界并未经历广泛的全球层面的“去全球化”,不过全球化日渐受制于政治力量对比。(29)Kevin HjortsHøj O’rourke, “Economic History and Contemporary Challenges to Globalization”, The Journal of Economic History, 2019, 79(2):356-382; Michael A.Witt, “De-globalization: Theories, Predictions, and Opportunities for International Business Research”, Journal of International Business Studies, 2019, 50:1053-1077.在美国自由主义国际秩序衰落后,中国外贸占GDP的比重仍高于“超级全球化”时期的平均水平,而且中国在国际贸易中的地位仍在上升,并有超过美国的态势。

因此,我们需要更加综合性的衡量全球化水平的指标,以便更好地测度全球化减去“去全球化”“逆全球化”和“反全球化”之后剩余的部分。有两份研究可以帮助我们认识综合性的全球化水平。第一,2018年版的KOF全球化指数。KOF指数是学术文献中引用广泛的一种测度全球化水平的指数。在2006年第一版基础上,2018年版不仅增加了不少变量,而且还考虑了距离、强度和贸易网络的影响。正如前文已经广泛指出的,通常我们用总进出口总额占国内生产总值的百分比来衡量全球化水平,但这种方法没有区分区域内的贸易和更远距离的贸易的差别,后者更接近全球化的通常含义,因而应当赋予更高的权重。结果显示,2007年至2015年间,经济全球化水平有所进展,社会全球化进展更快,但政治全球化相差不大。(30)Savina Gygli, Florian Haelg, Niklas Potrafke and Jan-Egbert Sturm, “The KOF Globalisation Index-Revisited”, The Review of International Organizations, 2019, 14:543-574.第二份颇具参考价值的是西班牙学者研究的埃尔卡诺全球存在感指数(Elcano Global Presence Index),综合了经济、军事和文化层面。按照这一指数,1990年以来的全球化可以分为3个阶段,1990—1995年的“去全球化阶段”,指数年均下降了0.7%;1995—2011年整个时期全球化水平年均增长2.7%;2012年以来年均增长不到1%。依据这一现实,该文认为世界并未经历“去全球化”,而是有所放缓,更像是《经济学人》周刊所宣扬的“慢全球化”(slowbalisation)。全球化的层面和动力有所变化,例如经济层面有所下降,文化层面的全球化还在继续上升。此外,该文还强调,所谓全球化进程,更准确地说是几个区域化进程的组合,即区域内联系的增加,而不是一个“真正”的全球进程。(31)Iliana Olivié & Manuel Gracia, “Is This the End of Globalization (as We Know It)?”,Globalizations, 2020,17(6):990-1007;据《经济学人》2019年1月报道,“慢全球化”一词由荷兰未来学家阿德杰·巴卡斯(Adjiedj Bakas)于2015年所创造,“Slowbalisation”,The Economist,Jan 26,2019,430(9127):11.

也正是在此意义上,当前正在到来的全球化新阶段是一种区域融合加快的“慢全球化”。一方面,全球化的政治动力正在发生转变,美国不愿继续扮演美式全球化的领导者,中国虽然没有领导美式全球化的政治和军事实力,但中国一以贯之推进“经济全球化”和全球治理。因此,未来的全球化发展不会重蹈20世纪30年代后大萧条的覆辙。基于对1929年大萧条的政治学研究,学术界提出了霸权稳定论,该理论认为一个开放的世界经济需要一个霸权国家,如果崛起国没有意愿、守成国丧失能力,那么世界经济就会陷入大萧条。(32)对霸权稳定论的相关介绍可以参见钟飞腾:《霸权稳定论与国际政治经济学研究》,《世界经济与政治》2010年第5期。虽然美国有实力无意愿,但以中国为代表的广大发展中国家和新兴市场国家的群体性崛起,却既有实力也有意愿推动新型全球化,提供更多公共物品,因而可以避免霸权真空导致的“金德尔伯格陷阱”。(33)蔡昉:《金德尔伯格陷阱还是伊斯特利悲剧?——全球公共品及其提供方式和中国方案》,《世界经济与政治》2017年第10期。由于发展中国家的国际贸易和投资更多分布于区域,因而未来全球化更可能呈现出多种区域化特征。

另一方面则是新冠疫情造成的经济“休克”和人员隔离,也改变了全球化发展进程中安全(政治)和发展(经济)的关系。长期以来,由于发达国家的富裕程度显著高于发展中国家,几乎所有的发展中国家企业都希望参与到发达国家市场中,以此获取高额利润,因而企业不断地拓展和深化产业链,在确保最低限度安全供应基础上降低成本。新冠疫情发生后,发展中国家与发达国家的贸易被迫大幅度压缩,各国企业纷纷转向本地区的供应商,安全与风险的重要性开始超出对利润的重视。对制造业全球价值链的研究也发现,在包括新生产技术、自动化应用增加、更高要求的监管以及消费者更加重视环保和缩短交货时间等新因素刺激下,企业也更倾向于选择供应链本地化。(34)Finbarr Livesey, “Unpacking the Possibilities of Deglobalization”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society , 2018, 11:177-187.此外,各国政府在应对新冠疫情时发挥了更大的作用,因而政府的权责比以往扩大了,侧重于人身安全的经济和社会政策对企业发展的影响也随之上升。随着广大发展中国家变得更加富裕,传统上以发达国家为中心因而在全球层面展开的贸易也不再那么必要,尤其是本地区富裕国家可以为其他发展中国家提供消费市场,这就减少了长距离贸易的必要性。而在安全和地缘政治领域,一个普遍的规律是距离越远,安全性和地缘影响力都将下降。

三、新冠疫情推动全球价值链的进一步地区化

2020年新冠疫情所导致的全球大萧条,不仅在冲击原因上与1870年以来的衰退不同,而且在国际背景和传导机制上也与20世纪60年代以来的经济衰退有重大区别。2020年的这场危机暴发时,中美签署第一阶段经贸协议。虽然贸易战暂停,但中美的大国战略竞争却进一步加剧,国际合作空前缺乏,疫情也将进一步加剧中美关系的下降,甚至导致经济的局部脱钩。(35)周琪:《新冠疫情后再审视全球化下的中美关系》,《当代世界》2020年第6期。人们普遍认识到中美经济战将会导致全球价值链的调整,推动产业从中国和美国往东南亚转移。不过,中美所扮演的角色有所不同,美国仍然是东南亚最终品的最大出口市场,但中国已经发展为东南亚中间品的最大出口市场。(36)钟飞腾:《中美贸易摩擦与东南亚: 一种价值链的视角》,《云大地区研究》2019年第2期。

新冠疫情进一步冲击了产业链和供应链,但分歧集中在以下问题:以中国为核心的亚洲价值链能否挺过此次疫情的冲击,率先复苏,并进而引领新型全球化?包括世界卫生界在内,国际舆论也寄希望于中国能够在抗击疫情中发挥引领作用,甚至一些指责中国的声音也反过来证明,中国领先一步走出疫情对产业链调整的巨大影响力。(37)Editorial, “COVID-19 and China: Lessons and the Way Forward”, The Lancet, 25-31 July 2020, 396(10246):213; The Editorial Board, “The Modern Era of Globalisation Is in Danger,” FT.com,May 24, 2020.2020年5月23日,习近平在全国政协会议经济界代表会议上指出,世界已经进入一个更加不稳定不确定的时期,中国面临着7项不利的国际因素,并宣布中国将推动国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。(38)《坚持用全面辩证长远眼光分析经济形势 努力在危机中育新机于变局中开新局》,《人民日报》2020年5月24日。因而,与发达国家减少全球依赖不同,中国仍然秉持两手都要抓的思路,虽然将更加侧重国内,但也重视国际的循环,力图形成双循环。这种调整的方向之一是价值链的地区化,特别是全球价值链的亚洲化。

为此,我们需要进行3种思想认识上的转变。一是将传统上以汇率法核算的经济总量转变为基于购买力平价衡量的经济总量,并充分挖掘巨大内需的潜在效力。早在2013年夏季,国际学术界就已认识到以购买力平价计算,中国经济总量将于当年底超过美国,从而结束一个多世纪以来美国第一的局面。(39)Branko Milanovic, “The End of a Long Era”, July 19, 2013, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/end-long-era.以购买力衡量的中国经济问鼎世界第一,不仅导致亚洲贸易格局从中日双中心转向中国为中心,(40)Chun-Chien Kuo, Deng-Shing Huang and Tzu-Han Yang, “Revisiting the Twin-Hub Trade Pattern in East Asia”, Asian Economic Papers, 2019, 18(1):185-199.而且促使美国加速调整对华政策,奥巴马政府提出了“亚洲再平衡”战略,并在2015年的《国家安全战略》报告中提出了对华政策的大调整。2020年5月,世界银行也在最新一轮基于购买力的世界经济规模评估中进一步证实了这一力量转变。2017年全球经济总规模达到近120万亿美元,占全球人口17%的高收入经济体占按PPP计算的全球GDP的49%,其中美国为19.5万亿美元,而中国为19.6万亿美元。(41)World Bank, Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the 2017 International Comparison Program, World Bank, 2020, p.1.按照国家统计局测算,2017年中国的中等收入群体达到4亿人。(42)《国新办就2018年国民经济运行情况举行发布会》,新华网,2019年1月21日,http://www.xinhuanet.com/talking/20190121x/index.htm.2019年,中国人均GDP超过1万美元,以购买力衡量则接近2万美元。从购买力意义上说,中国目前拥有全球最大规模的中等收入群体是毋庸置疑的。

第二种转变是重新认识出口导向战略与中国发展的关系。改革开放以来,我国依靠东亚经济体实施有效的出口导向战略,其基础是东亚生产网络。日本经济从20世纪60年代出现高速发展时,欧美市场占日本总出口的40%以上,到1985年缔结广场协议时曾接近60%,此后欧美占比逐渐下降,直至21世纪初被东亚所超越。1985年广场协议和2001年中国加入WTO是东亚地区经济的两个重要转折点,前者推进了日本经济的亚洲化,后者则促使中国替代日本成为美国贸易逆差的最大来源国。2010年,中国经济总量超过日本之后,中国也取代日本成为东亚地区生产网络的中心。(43)Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific 2019, Asian Development Bank, 2019, p.212.但这种地区内经济关系的转变,并没有改变东亚地区与美国的经济关系,即东亚整体上仍然依赖于美国的市场。2008年国际金融危机后,主要经济和贸易大国的贸易占GDP的发展趋势产生了明显的两极分化,中国扩大内需使得国际贸易格局趋于平衡。世界银行数据显示,2006年中国外贸占GDP比重即达到历史峰值64.5%,2008年国际金融危机加速了下跌态势,2019年,中国外贸占GDP比重为35.7%(其中出口占GDP的18.4%),而2018年日本和美国分别为36.8%和27.5%,其中日本出口占GDP比重为18.5%,美国为12.2%。(44)数据来自世界银行的世界经济展望数据库。2018年美国发动对华贸易战,这是继广场协议和中国入世之后美国最重大的经济战略调整。在特朗普发动对华贸易战之后,中国占美国贸易赤字的比重,从2018年的47.7%,下降至2019年的40.3%。受新冠疫情冲击,2020年前四个月已经下跌至31.4%。(45)笔者根据IMF的Direction of Trade Statistics计算所得。中美贸易战推动中国对美贸易顺差大幅度减少,这意味着长期执行的出口导向战略走向终结。

第三种转变是中国对外贸易越来越体现出强国贸易的特征,尤其是贸易占GDP的比重接近于美国和日本的比例。一方面,中美贸易战之后中国对美贸易顺差大幅度减少,并不完全是纠正了双边贸易失衡,而主要是对美出口额大幅度下降。另一方面,从贸易力量上看,中国至少在一个方面不同于美日贸易摩擦时期的日本。20世纪90年代后,日本在国际贸易格局中的地位稳步下降,但是目前中国仍在上升,而美国却相对下降。IMF提供的数据显示,2020年4月,中国进口占全球的11.3%,出口占全球的15.5%。与2017年同期相比,中国进口占比从落后美国3.5个百分点缩小至1.2个百分点,而出口占比则从领先美国4.6个百分点扩大至7.1个百分点。随着中国从贸易大国转向贸易强国,那么贸易占GDP的比重下降是必然的,这不能被视作是贸易全球化衰落的标志。此外,中国进口占GDP比重的上升速度很快。世界银行数据显示,2006年,中国出口占GDP比重为46.0%,进口占比28.4%,两者差距甚大,2019年,出口和进口比重分别为18.4%和17.3%,已经接近于均衡。在贸易平衡方面,事实上中国的发展趋势是接近于日本,未来有可能具有美国的特征,这意味着中国将首先为东亚地区提供大市场,并且未来有可能为更多的国家提供最终需求市场。

结合上述三种新事实,那么我们可以发现,中国崛起将继续推动全球价值链的地区分割,价值链的亚洲化也在加速发展。2008年国际金融危机之后,国际学术界发现,东亚地区仍然依赖于全球经济,但要比北美和欧洲地区更加依赖于区域内的零部件贸易。(46)Prema-chandra Athukorala, “Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization?”,Asian Economic Papers, 2011, 10(1):65-95.虽然2008年国际金融危机后,中国并未马上变成地区的主要出口市场,但就本地区中间品的出口目的地而言,中国的重要性超过了美国。这一论断也进一步表明,近年来东亚地区贸易与全球贸易具有不同特征,虽然全球贸易放缓主要源于纵向专业化的减弱,但东亚经济中的机械制造相关产业的纵向一体化仍在继续强化。(47)Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo and Michele Ruta, “The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural?”,The World Bank Economic Review, 2020,34(1):121-142; Ayako Obashi and Fukunari Kimura, “Networks Passé in East Asia? Not Yet”,Asian Economic Papers, 2018, 17(3):86-107.

在发达国家深陷新冠疫情之后,东亚原来内部运行中间品贸易,向欧美地区出口制成品以及获取订单的模式将被迫进行重大调整,这个调整的力度要远大于2008年国际金融危机。各方预期中国经济在疫情后将呈现V型复苏,东南亚出现U型复苏可能性更大,而发达国家更可能是L型复苏。(48)钟飞腾:《疫情之下,中国与东盟经贸关系逆势发展》,《世界知识》2020年第13期。在这种局面下,中国的能动性更加突出,而中国政府也在迅速调整政策,完善和拓展国内市场,确保产业链和供应链稳定。同时,也加强和地区内国家的合作,共同维护区域产业链和供应链稳定。(49)《东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情经贸部长特别视频会议举行》,《人民日报》2020年6月7日。东亚的企业有可能加快接受东亚政府长期以来坚持的,推进地区内一体化的观点,收缩生产链,重点布局本地区。

中国最先走出疫情重灾区,外贸格局发生重大变化,成为观察地区经济形势的先锋。2019年1月东盟超过美国成为中国第二大贸易伙伴,2020年1月超过欧盟成为第一大贸易伙伴。2020年7月,中国与东盟、欧盟、美国的贸易额分别为589亿美元、586亿美元和550亿美元,与2019年同期相比,中国东盟贸易额增长50亿美元,而中国欧盟、中美贸易额分别萎缩35亿美元和3亿美元。(50)数据来自中国海关。按照区域划分的话,4月份中国最大的贸易伙伴在东北亚,即韩国和日本两国加起来成为中国最大的贸易伙伴。从中期趋势看,东亚疫情将得到有效控制。如果地区内国家能同心协力,积极维护本地区内生产链和供应链,减少对地区外最终品市场的依赖,重视和深挖中国新发展战略的潜力,我们也可以预期“10+3”的贸易额还会进一步提升。东亚地区率先进入后疫情时代,地区价值链的重构将对全球经济发展产生重大的影响。

四、重建安全与国际政治经济的关系

从整体上看全球化仍在发展中,多数衡量全球化发展水平的指数也表明,“去全球化”虽有体现,但并未从根本上逆转全球化发展趋势。不过,各方也普遍认为,新冠疫情的确让人们认识到维护国家安全、经济安全和人身安全的迫切性,安全因素上升正在加速改变经济全球化的动力。阿诺德·沃尔弗斯(Arnold Wolfers)早在1952年就提出了被后来学术界普遍接受的界定,即国家安全是一国对不同价值观的排序,有很强的主观性。(51)Arnold Wolfers, “‘National Security’ as An Ambiguous Symbol,” Political Science Quarterly, 1952, 67(4):481-502.与经济学研究将各类商品的价值浓缩为无差异需求曲线不同,一国的安全多数时候是不能与其他价值相互置换的。有学者提出,新冠疫情进一步改变了人们对物质因素和观念因素的看法,价值正在重新排序。(52)王正毅:《物质利益与价值观念:全球疫情下的国际冲突与合作》,《国际政治研究》2020年第3期。因此,我们到了一个重新思考和建构安全与国际政治经济学理联系的时刻。

2016年以来美欧“去全球化”进程正深入推进,支撑全球化的传统政治动力减弱。美国越发频繁地以“经济安全”的名义,通过增加临时关税的措施打击贸易对手。虽然从经济理性上看,这种“贸易安全例外论”对美国是弊大于利,但归根到底这种行为是制度框架和政治博弈决定的,不完全是经济合理性的结果。(53)Kathleen Claussen, “Trade’s Security Exceptionalism”, Stanford Law Review, 2020, 72(5):1097-1164.美国特朗普政府不断退出一些国际组织和机构。但也有一些学者认为,美国特朗普政府其实是采取“以退为进”的策略,重新构造有利于美国的排他性全球化模式。(54)李向阳:《特朗普政府需要什么样的全球化》,《世界经济与政治》2019年第3期;朱剑:《特朗普政府与自由主义国际秩序:背弃抑或支持?》,《国际论坛》2020年第3期;杨双梅:《制度地位、“退出外交”与美国的国际制度选择》,《外交评论》2020年第4期。最新的例证之一是,2020年6月特朗普提出将G7扩充G11的构想,在原有7国集团基础上加入澳大利亚、俄罗斯、韩国和印度。以推崇“自由主义国际秩序”知名的美国学者约翰·伊肯伯里(John Ikenberry),不仅支持特朗普的这一构想,并呼吁美国政府重新定义国家安全,将国际合作与国内福祉重新联系起来。(55)John G.Ikenberry, “The Next Liberal Order”,Foreign Affairs, 2020, 99(4):133-142.因而,美国的领导意愿虽有所下降,但仍然希望以新的形式维持有利于美国的国际地位。这就给中国学术界提出了新的课题,一是美国一国能否完全瓦解20世纪90年代以来的“超级全球化”,二是中国如何应对国家安全竞争加剧所导致的经济“脱钩”风险。

新冠疫情激化了崛起的中国与守成大国美国的矛盾,全球化的支持性政治动力正在发生显著的变化。中美双方在WTO层面的博弈充分表明中美对新型全球化的经贸规则已有不同的主张。从逻辑上讲,美式全球化的衰落不能等同于所有其他类型的全球化的终结。一个开放性的世界经济需要霸权国提供公共品,而以中国为代表的发展中国家群体性崛起正在形成有效的替代。不过,发展中国家广泛分布于各个地区,在权势特性和地理范围上显著不同于美国,因而这样的一种力量崛起将造成不同的全球化态势。需要进一步研究的是,这种经济地区化与20世纪30年代因“以邻为壑”产生的贸易集团有何不同?

新冠疫情还改变了安全和利润因素在企业决策中的权重,企业将倾向于优先确保价值链的安全。在当代全球经济中,各类企业是经济交易的主体,但参与经济全球化(或者区域贸易)的只是少数大型的跨国公司,数量庞大的中小企业是以承接这些大公司的订单加入全球生产链。制定企业战略的是大公司,中小企业是战略的接受者。在“超级全球化”时期,美欧主导的大公司服从股东利益最大化逻辑。去年底,世界经济论坛提出了“利益相关者资本主义”宣言,但新冠疫情成了利益相关者资本主义的试金石。(56)Andrew Edgecliffe-Johnson, “Coronavirus Poses Big Test of Capitalism’s Stakeholder Conversion”, FT.com, March 4, 2020; Klaus Schwab, “Covid-19 Is a Litmus Test for Stakeholder Capitalism”, FT.com, March 25, 2020.据报道,美国民主党总统候选人拜登在竞选演说中,号召结束“股东相关者资本主义”,采纳“利益相关者资本主义”。(57)Leslie P.Norton, “Top CEOs Promised to Serve Employees, Communities.They Have More Work to Do”, Barron’s(Online), August 20, 2020; Michael Peregrine, “Stakeholder Capitalism, Meet Presidential Politics”, August 23, 2020, https://www.forbes.com/sites/michaelperegrine/2020/08/23/likeholder-capitalism-meet-presidential-politics.尽管新冠疫情也使一部分公司CEO质疑利益相关者这个提法,但企业的确越来越看重利益相关者。因而企业的决策逻辑在发生改变,较少地关注短期利益,更加重视长远利益和平衡各方的关系。由于未来企业可能将注意力从收入、利润和股东价值,转向更广泛的环境、社会和治理(ESG)目标,那么未来的经济全球化形态会接受更多的非经济内容,经济全球化运行规则也必须变得更加包容。不过对中国的挑战仍然存在,即这样一种形态的全球化最终能否帮助中国进一步发展壮大?

长期以来国际安全和国际政治经济学被当作是国际关系研究中两个相互分离的子学科。(58)Joseph S.Nye, Jr.and Sean M.Lynn-Jones, “International Security Studies: A Report of a Conference on the State of the Field”, International Security, 1988, 12(4):5-27; Jonathan Kirshner, “Political Economy in Security Studies after the Cold War”, Review of International Political Economy, 1998,5(1):64-91.2001年“9·11”事件以及2003年的非典传染病,极大地提升非传统安全的重要性。2008年国际金融危机对国际政治经济学研究产生重大影响,当时大西洋两岸的学者是参与论辩的主要选手,讨论结果之一是美国式的国际政治经济学丧失了对全球体系因素的关注,对政治权力和经济观念的重视也不够,因而需部分承担对大危机预警不力和话语权旁落的责任。(59)Daniel W.Drezner and Kathleen R.McNamara, “International Political Economy, Global Financial Orders and the 2008 Financial Crisis”, Perspectives on Politics, 2013, 11(1):155-166.如果说2008年国际金融危机“对经济学产生深远的影响,尤其是关于金融市场与实体经济关联性的研究”。(60)[美]卡门·莱因哈特、肯尼斯·罗格夫:《这次不一样:八百年金融危机史》,綦相、刘晓锋、刘丽娜译,机械工业出版社,2020年,第XXIII页。那么新冠疫情也将改变国际政治经济学研究中的安全和发展的关系。显然,坚持全球化仍将继续发展的观点,不仅需要深入认识到全球化的新旧动力,而且更需要进一步研判全球化的新动力会催生何种新的全球化样态。比如,在新冠疫情冲击下,虽然物理性连通性下降,但“一带一路”建设中的数字经济和健康经济等新内容引起重视。(61)Peter J.Buckley, “China’s Belt and Road Initiative and the COVID-19 Crisis,” Journal of International Business Policy, 2020, 3(3):311-314.疫情有所缓解后,中国相继推动与新加坡、韩国、德国等国建立“绿色通道”,以推进双边经济合作,而绿色通道的范围和深度则取决于各国对疫情威胁的评估,这种评估势必需要平衡防疫和经济重建的关系,重新思考安全和国际政治经济的学理联系也成了一项紧迫任务。