绿色“一带一路”与气候变化南南合作

——以议题联系为视角*

2020-12-09赵斌,唐佳

赵 斌,唐 佳

一、问题的提出

绿色“一带一路”建设,旨在缓和经济社会发展与生态环境保护之间的矛盾,加快沿线国家经济转型,一同走绿色、低碳、环保、可持续发展的道路,不走先发展后治理或将发展与环保截然对立的老路。绿色“一带一路”的环保理念,反映了各国从人类命运出发、探寻独立自主的低碳道路、共同应对气候变化挑战的必然要求。中国应对国内生态问题的同时,亦关注全球生态可持续,通过“一带一路”平台实践绿色发展理念,聚焦沿线国家民生问题、推进经济社会生态可持续发展。“一带一路”沿线部分国家和地区由于自身气候条件不佳、自然灾害频发、环境承载力较弱,且在不科学、欠节制的开发手段下,环境污染、气候恶化等问题尤为严重。进而,追求工业发展的同时也造成了生态创伤,使国民健康与生存状况都遭遇威胁,破坏性的增长方式更导致了“贫穷-环境破坏-生态恶化-经济利益与救灾成本相抵消”的恶性循环,势必危及沿线国家的长远发展利益。

“一带一路”沿线的发展中国家,面临经济增长与生态保护的双重压力,因而不得不参与全球环境治理。一方面,由于科技、资金、管理经验等条件的限制,难以承受环境恶化的后果,发展中国家参与气候治理的需求相应更为迫切;另一方面,发达国家时常将气候治理视为一场“零和博弈”,使得发展中国家减缓、适应气候变化之路更加举步维艰。因此,发展中国家不得不在全球气候治理进程中掌握主动权,而南南合作正是发展中国家“抱团打拼”的重要平台,有利于发展中国家群体谋求全球气候政治话语权。

作为世界上最大的发展中国家,中国积极参与应对气候变化的国际合作,因而气候变化南南合作也理应包含于其中,将绿色发展理念贯穿“一带一路”倡议始终,力图搭建与周边国家共谋经济和环境效益协调统一的大平台。

由于“一带一路”建设的参与主体多为发展中国家,与南南合作的参与主体具有一定的重叠,不同主体间对气候问题的相似关切使绿色“一带一路”与气候变化南南合作议题之间产生了内部拉力,提供了议题联系的必要条件。而且,基于“一带一路”平台开展的应对气候变化的国际合作,与气候变化南南合作也相互交叉,若两个议题深度关联则能在一定程度上降低“一事一议”的治理成本,达到事半功倍的效果。事实上,来自发达国家的外部压力也刺激了两大议题间的关联。当气候治理附加了政治色彩,部分发达国家规避治理责任,使得发展中国家不得不倚仗群体内协调、协作与合作。绿色“一带一路”与气候变化南南合作,前者可被视为沿线国家加强协作,引领气候变化南南合作走向深化与精细化的契机,而后者可能助推绿色“一带一路”新区域合作机制的形成。鉴于此,不妨分析绿色“一带一路”倡议与气候变化南南合作议题联系之必要性,并思考二者共同面临的挑战与风险,对研究发展中国家参与全球气候治理及其未来走向具有重要启迪。

现有的绿色“一带一路”研究,较多侧重探讨发展路径与对策、发展环境与能力评估以及绿色金融。例如,认为需要把握绿色“一带一路”建设中的环境法规制问题,以便为其提供充足法律保障;列举中国在“一带一路”气候治理方面采取的措施及产生的积极影响,并提出一些建设性意见;或通过建立量化绿色发展能力的评价指标体系,发现“一带一路”沿线国家绿色发展能力差异大且短板突出;选取中国绿色信贷、绿色债券、绿色投资等方面数据,分析“一带一路”建设与绿色金融发展之间的互促互进效果。(1)孙佑海:《绿色“一带一路”环境法规制研究》,《中国法学》2017年第6期;丁金光、张超:《“一带一路”建设与国际气候治理》,《现代国际关系》2018年第9期;李师源:《“一带一路”沿线国家绿色发展能力研究》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期;杜婕、张墨竹:《“一带一路”倡议对绿色金融发展的促进作用研究》,《吉林大学社会科学学报》2019年第3期。

学界对气候变化南南合作的研究,主要涉及南南合作框架下气候援助的发展、南方国家合作进程与困境、不同主体间的合作情况和能力评估、国际协定对气候变化南南合作的影响等相关问题,尝试提出发展中国家参与全球气候治理的政策建议。例如,基于对美、日、德三国气候援助工作经验比较,探讨对中国南南气候合作的启迪;思考南南合作框架下的中国气候援助发展进程,并分析政策部署;认为南方国家能力不足、内部分歧、低碳型经济转型能力低,构成了中国参与气候治理的三重困境;以保护性农业(CA)与可持续集约化(SI)为例,讨论最佳管理实践(BMPs)中的南南合作优势与挑战;基于发展中国家气候灾害和监测预警能力的现状分析,结合中国气象防灾减灾机制、气象灾害监测预警和气象灾害风险管理以及气候灾害南南合作经验,提出了未来气候灾害领域南南合作的战略部署和合作重点设想;或在南北冲突与南南合作框架下,分析印度进行谈判的目标与立场,并对中印共建公平公正全球气候秩序持乐观态度;评估中国发展伙伴关系对撒哈拉以南非洲地区可持续发展的影响,并通过埃塞俄比亚案例研究,说明中国道路对非洲发展的进步意义,并强调通过建立工业园区促进产能合作,特别是轻工业合作的重要性;或基于对美日欧对外援助机制、主要发展中国家在应对气候负面影响方面的需求、中国适应项目对外援助情况的研究,提出《巴黎协定》后气候变化南南合作与适应谈判中需要注意的问题与政策建议。(2)秦海波等:《美国、德国、日本气候援助比较研究及其对中国南南气候合作的借鉴》,《中国软科学》2015年第2期;冯存万:《南南合作框架下的中国气候援助》,《国际展望》2015年第1期;田慧芳:《中国参与全球气候治理的三重困境》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2014年第6期; Rattan Lal, “Promoting ‘4 Per Thousand’ and ‘Adapting African Agriculture’ by South-South Cooperation: Conservation Agriculture and Sustainable Intensification”, Soil and Tillage Research, 2019, 188:27-34; 巢清尘等:《中国开展气候灾害监测预警南南合作的研究》,《自然灾害学报》2013年第5期; Dhanasree Jayaram, “Sino-Indian Cooperation at the Climate Change Negotiations: The Past, the Present and the Future”, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 2014,2(1):1-12; Jing Gu, “China’s South-South Development Cooperation in Practice: China and Ethiopia’s Industrial Parks”, in Meibo Huang, Xiuli Xu and Xiaojing Mao (eds.), South-South Cooperation and Chinese Foreign Aid, Singapore: Palgrave Macmillan, 2019, pp.233-255; 刘硕等:《中国气候变化南南合作对〈巴黎协定〉后适应谈判的影响》,《气候变化研究进展》2018年第2期。

现有研究无疑启迪智慧火花,但却极少讨论绿色“一带一路”与气候变化南南合作之关联。至多初步涉及“一带一路”沿线国家的气候政治合作,而“气候变化南南合作”仅作为沿线国家减缓和适应气候变化的有效方式被简要提及,并未探讨其与绿色“一带一路”倡议的互动关系。(3)丁金光、张超:《“一带一路”建设与国际气候治理》,《现代国际关系》2018年第9期。那么,绿色“一带一路”与气候变化南南合作的发展机遇是什么?气候变化南南合作与绿色“一带一路”建设有哪些共同的风险与阻力?不妨从议题联系视角出发,辩证分析绿色“一带一路”和气候变化南南合作的必要性和可能性,从而为新时代中国参与全球治理提供经验思考和理论启迪。

二、议题联系:一种分析视角

议题联系(issue linkage)是一种常见的外交手段,即为了在某议题中争取谈判优势,决策者引入其他议题作为筹码,松散联系或不甚相关的议题间因之而相互作用。(4)William Wallace, “Issue Linkage Among Atlantic Governments”, International Affairs, 1976, 52(2):163-179.谈判者若为掌握协商主导权而不断拓展议题领域,以在互动中获取最大利益,这不仅没有直接解决问题,反而有可能加剧谈判的复杂性和不确定性。然而,从经济学角度看,国际谈判中的议题联系符合共同利益(mutual interest),可以促使国家间达成更多互利互惠的共识;经济上的直接“补偿支付”(side payment)在国际政治协议上难以实行,而议题联系则在某种程度上改变了以往国际利益分配所面临的困境;议题联系不是从利益直接分配角度达成协议,而是将利益再分配方式纳入考量,通过跨领域协商增强谈判优势,从而使决策双方从中获取更多的综合效益;议题联系被视为政治上的间接“补偿支付”:决策者期望在某一议题上得到另一方的让步,遂在新的议题中给予对方一定程度的补偿,以达到利益平衡,国际行为主体间的互动存在着错综复杂的利益关系,难免涉及不同议题间的交汇——当某个议题陷入谈判僵局,不妨引入与此相关的另一个(或多个)议题,找到议题间的联系点,从而实现双边/多边合作。(5)Robert Tollison and Thomas Willett, “An Economic Theory of Mutually Advantageous Issue Linkages in International Negotiations”, International Organization, 1979, 33(4):425-449.

从动态的国际机制形成来看,议题联系大致分为三种类型:策略型(tactical)、碎片化(fragmented)、实质型(substantive)。(6)Ernst Haas, “Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes”, World Politics,1980, 32(3):357-405.策略型议题联系,将原本看似不存在联系或联系较松散的议题同时纳入双边/多边谈判,从而获得单一议题谈判无法达成的额外优势,例如“一揽子计划”(package dealing)与“关联政治”(linkage politics),虽然以最低成本的方式提升了收益,但由于只能使单一方的利益最大化,无法达成帕累托最优解(pareto optimality);碎片化议题联系,指的是联盟成员之间就如何达成某一目标尚未形成共识,但出于维系整体凝聚力和谈判优势,一些分歧与疑虑不得不被暂时搁置;(7)“一带一路”沿线国家的历史、文化、宗教、政治特征迥异,因之难以形成集体身份较为同一的共同体/联盟,中国与沿线国家关系、沿线国家间关系,其中的疑虑、分歧短期内亦可能难以消弭。可见,从案例选择来看,沿线国家非但不需要为维系联盟整体性而“搁置争议”,相反,“碎片化议题联系”之下的窘况却成了常态。因此,本文重点关注策略型议题联系何以迈向实质型议题联系,至于碎片化议题联系,仅在国家间互动建构起某种新的合作情境甚或集体身份时方可能讨论。实质型联系,则更倾向于议题间的智识关联 (intellectual coherence),将原本相互独立的议题有机整合,从而使每一个参与者的利益最大化。

显然,世界政治现实中的议题联系兼具策略型与实质型特征,且策略型议题联系有可能转化为实质型议题联系。如1991年马斯特里赫特条约,起初只是尝试建立单一货币体制的策略型经济议题,但在长期努力下,实现了经济与政治议题间的实质型联系,推动欧洲一体化进程向纵深发展。

绿色“一带一路”与气候变化南南合作有着建立联系的必要性。一方面,沿线国家的生态问题亟待解决,绿色“一带一路”倡议势在必行,否则不利于保证各国海外投资安全,也难以维系长远利益;另一方面,发展中国家应对气候变化的合作水平仍有待提升。从辩证法的角度来看,议题联系或可成为兼顾二者效益的两全之策。绿色“一带一路”建设可被视作引领气候变化南南合作深化的新区域合作机制,为沿线国家与新兴经济体提供共同参与全球治理的重要契机;气候变化南南合作亦可推进绿色“一带一路”沿线发展中国家合作进程的顺利开展。需要指出的是,若议题联系仅局限于策略层面,则推进两个议题还存在着一定的困难。气候治理的高成本对于发展中国家而言意味着需要付出更大的决心,而个体间的成本差异可能会导致群体内部的分歧,强大的政治行为体可能利用议题联系将谈判朝着有利于自己的方向推进,而弱国则可能遭受巨大风险。这样的内部撕裂或可能使议题联系的效果大打折扣。

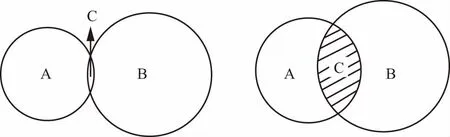

因此,策略型议题联系需要迈向实质型议题联系。不妨初步假定绿色“一带一路”与气候变化南南合作议题是两个相交圆(A与B),它们的并集C则是基于两个议题所涉及的国家互动中有所重合的部分(如图1),工作量用面积S表示。若议题之间的联系尚处于策略型联系,则A与B的并集C面积较小,若议题间互动进一步优化为实质型联系,则A与B相互靠近,并集C面积扩大(如图2)。策略型议题联系的工作总量S总=SA+SB-SC,实质型议题联系的工作总量S′总=SA+SB-S′C。

图1 策略型议题联系(8)资料来源:图1、2均为笔者自制。 图2 实质型议题联系

随着C区域面积的扩大,总面积将减小。也就是说,在迈向实质型议题联系的过程中,两个议题间的重复劳动损耗将逐步减少,从而提高效率,不断趋近于“帕累托最优状态”。

三、绿色“一带一路”与气候变化南南合作议题联系的必要性

中国提出“一带一路”倡议以来,十分重视沿线国家和地区的气候治理。早在2015年3月,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确“突出生态文明理念,加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作,共建绿色丝绸之路”。(9)《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布,中华人民共和国商务部综合司,2015年3月30日,http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml.此后发布的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》和《“一带一路”生态环境保护合作规划》,均显示出气候治理在“一带一路”倡议中的重要地位。(10)《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》,中华人民共和国国务院新闻办公室,2017年5月16日,http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38609/xgzc38615/Document/1633106/1633106.htm; 《“一带一路”生态环境保护合作规划》,中华人民共和国生态环境部,2017年5月,https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201705/201705140541054.pdf.

然而,由于沿线国家目前采取的经济增长方式与其环保要求不匹配,气候治理在绿色“一带一路”推进过程中的阻力仍然存在,气候灾害频发。“一带一路”沿线新兴经济体和发展中国家在追求经济增速的压力下,不得不竭力推进工业化与城镇化,经济发展对资源的开发较为依赖。不合理的经济增长方式对环境系统产生与日俱增的压力,致使一些地区更容易受自然灾害和极端事件影响。根据2016年联合国环境规划署的全球环境区域评估,亚太地区易受自然灾害和极端天气影响,气候灾害的频率、量级和影响程度仍在提升;南亚气候变化对水源地的不利影响愈发明显(尤其是新都库什—喜马拉雅地区的河流),旱涝灾害的频率增加,幅度也增强,水资源短缺和水质下降等问题普遍存在。(11)“Summary of the Sixth Global Environment Outlook Regional Assessments: Key Findings and Policy Messages”, UNEP, May 23-27,2016, http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7644.

相对于发达国家,发展中国家在经济、科技、社会发展等领域仍面临较大压力,也更难以抵挡气候变化的负面影响。倘若各国不采取有效措施,全球GDP可能因为气候变化而每年至少损失5%。(12)Nicholas Stern, “The Economics of Climate Change: The Stern Review”, January 4, 2007, http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf.如今受气候变化影响最为显著的是东南亚、南亚地区。(13)丁金光、张超:《“一带一路”建设与国际气候治理》,《现代国际关系》2018第9期。《南亚气候变化和适应成本评估》显示,全球若仍依赖化石燃料, 2050年南亚地区的年度国内生产总值损失可能达到1.8%,2100年这种损失将可能达到8.8%。(14)Asian Development Bank, “Assessing the Costs of Climate Change and Adaption in South Asia”, June 2014, https://www.adb.org/publications/assessing-costs-climate-change-and-adaptation-south-asia#.可见,沿线的发展中国家与新兴经济体面临着双重压力——既要大力发展经济,又不得不尽可能控制温室气体排放,实现节能减排。

长此以往,环保要求与经济增长方式之间的矛盾将日益被激化,沿线发展中国家需要在保证经济繁荣的同时,尽快推进低碳经济转型,尽可能兼顾低碳绿色与经济增速。然而,这一转型需要大量的资金与技术支持。发达国家似乎缺乏意愿担当起这一阶段的领导者责任。发展中国家历来希望发达国家在减缓、适应、资金、技术等具体议题导向之下服务于全球气候治理创新。虽然发达国家把控着核心的低碳技术,拥有雄厚的资金,但其协助治理意愿却呈下降趋势,未完全兑现资金援助承诺,更有甚者,企图挣脱“共同但有区别的责任”。例如,欧盟虽在控制温室气体排放方面全球领先,但其“雄心”已呈明显疲态。遭遇长期经济危机、地缘政治挑战,以及石油、天然气价格波动,欧盟集体减排决心已经动摇。美国口惠而实不至,日本、加拿大、澳大利亚也相应减少了气候治理投入,这些都导致气候政治的进一步复杂化。(15)Raymond Clémençon, “Sustainable Development, Climate Politics and EU-Leadership: A Historical-Comparative Analysis”, European Journal of Sustainable Development, 2016,5(1):125-144.发达国家在气候问题上的消极行动,可能引发连锁反应,导致其他国家参与全球气候治理的意愿降低。

在以往的气候政治南北对话中,发展中国家仍不免受制于现有国际气候政治权力与制度结构。新兴大国不得不面对伞形国家群体的联合施压,出现有关减排和适应等具体议题导向的“南北两极”对立。(16)赵斌:《全球气候治理的“第三条路”?——以新兴大国群体为考察对象》,《教学与研究》2016年第4期。“共同但有区别的责任”原则,是基于发达国家与发展中国家的发展历史和现状的公正考量,但也为这两类国家群体间就强制减排而博弈的行为埋下伏笔。特别是在2009年哥本哈根气候大会,发达国家以强制减排问题向新兴大国群体施压。

经济增速要求、环境问题的重压与发达国家的不作为使得发展中国家不得不“抱团打拼”。现有的多边合作机制“各自为政”,议事效率和有效性大打折扣。“一带一路”倡议下,虽不乏国际组织关注气候问题,如中国—东盟“10+1”、中国—东欧“16+1”、中阿合作论坛(CASCF)等,群体间利益相互交叠,不少成员国穿梭于不同的利益群体。面对政策差异和分歧,难免出现矛盾和冲突,缺乏统筹协调,十分考验各国政府的治理能力和应变能力。此外,还可能出现东道国环境保护需求与投资企业利益诉求发生冲突的情况,更有甚者,甚至以“绿色”之名,在“一带一路”倡议实践过程中扮演“麻烦制造者”角色。(17)薛志华:《绿色“一带一路”的若干依托因素》,《重庆社会科学》2016年第9期。可见,“一带一路”倡议沿线地区的发展中国家间需要一种更具激励的、能有效弥合分歧的机制来应对气候变化。

议题联系下的绿色“一带一路”与气候变化南南合作,两者的参与主体大致相同,气候治理需求大体一致,因此议题联系有可能完善政策的整体规划;绿色“一带一路”有助于加快经济转型,符合沿线国家的发展利益;气候变化南南合作是发展中国家自力更生的必然要求。因而议题联系具有必要性和可行性。发展中国家的需求产生内部拉力,发达国家“有力无心”的全球治理表现产生了外部推力,使得参与主体有可能探索议题联系路径,并推动联系模式的优化。

四、绿色“一带一路”与气候变化南南合作议题联系的阻力

绿色“一带一路”倡议在国际社会层面引发了高度关注,南南合作在气候治理领域亦存在较大的提升空间,议题联系因之具有可行性。然而,以目前的条件看,气候变化这一原本“纯粹”的自然科学问题,演变成国际政治博弈和经济竞争的焦点。(18)曹文振:《“气候变化”问题剖析》,《太平洋学报》2011年第6期。这一非传统安全议题却似传统安全议题一般充满“零和博弈”色彩,绿色“一带一路”建设与气候变化南南合作有待进一步有机整合。就联系模式优化而言,可能还存在如下阻力:

首先,在气候变化议题上,发展中国家间缺乏强大的向心力,有可能出现无政府状态。南南合作目前只是较为松散的政治联合,利益诉求千差万别,尚难以从整体角度思考对外政策间协调。

由于各国的历史背景、发展阶段以及国内政党政治等存在明显差异,气候政治立场因之亦表现迥异。例如,对非洲而言,近年来气候变化无异于灾难。2015年的气候变化脆弱性指数显示,最有可能遭受气候变化风险的十个国家中有七个在非洲。2001年北非国家阿尔及利亚的洪灾造成约800人死亡,经济损失约4亿美元。2011年至2012年间,“六十年来最严重的干旱”席卷整个东非地区。(19)“8 Ways Climate Change is Already Affecting America”, 350 Africa, December 12, 2014, https://350africa.org/8-ways-climate-change-is-already-affecting-africa/.极端天气导致的供水、水质、供电等问题极大影响了人们的日常生活。此外,持续高温与洪涝,是疟疾和登革热的温床,使国民健康饱受威胁;极端天气还会导致畜牧业生产力、农作物生产量骤降;对水资源的争夺容易引发领土争端,加剧社会动荡。由于自身的气候变化脆弱性,加上国民健康与国家安全问题,越来越多的非洲国家不得不重视气候变化问题。再如拉美,巴西的国际气候政治立场容易受到国内政党政治的影响。当经济上行时,政客打出雨林保护牌,为自己捞取政治资本与国际声望;当经济萎靡时,则打雨林开发牌,安抚民心。主张雨林开发的雅伊尔·博索纳罗(Jair Bolsonaro)在巴西经济萎靡时赢得总统大选,在其任期内,2019年巴西火灾总面积是2018年的两倍之多,且热带雨林火灾面积占火灾总面积比例,比2018年增多了8%。(20)Xinyu Lu, “What Satellite Imagery Tells Us About Amazon Wildfires”, Earth, September 16, 2019, https://earth.org/what-satellite-imagery-tells-us-about-amazon-wildfires/.2019年8月5日,亚马逊森林大火,直至23日,博索纳罗才签署行政令派遣军队应对火灾。全世界都谴责巴西政府的无动于衷,为“地球之肺”的损失感到遗憾。淘金者(garimpeiro)为掠夺自然资源(金、锰、铜、铁矿以及大量优质木材等)而不合理开发雨林,甚至与当地土著发生冲突。根据“全球见证”(Global Witness)组织公布的《国家的敌人》(EnemiesoftheState)报告显示:2018年,巴西有20人因保卫环境而死,虽然与2017年死亡57人(80%在亚马逊)的数字相比有所降低;但却有更多的人因防止被侵占土地而被杀,最惨烈的案子是在2018年11月的巴西帕拉州,有8名保卫者因防止大豆商兼并土地而遇难。(21)“Enemies of the State? How Governments and Business Silence Land and Environmental Defenders”, Global Witness, July 30,2019, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/.

此外,南南合作还可能面临内外部分裂因素,导致发展中国家群体内部再度分化。例如,中印两国在边界领土主权问题上存在纷争,印度一再挑衅中国领土主权,2019年末印度政府正式宣布成立所谓的“查谟—克什米尔中央直辖区”和“拉达克中央直辖区”,将部分中国领土划入印行政管辖范围,致使中印大国间合作前景堪忧。同时,发展中国家的外交事务还可能遭受发达国家干扰。如南非德班会议前夕,金砖国家大多希望增强该群体的气候政治合作,并重申基础四国的内部凝聚力。然而,俄罗斯却加入日本和加拿大的阵营,认为其他新兴经济体国家需要接受有约束力的量化减排指标,否则将反对后京都机制的延续。(22)赵斌:《新兴大国的集体身份迷思——以气候政治为叙事情境》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2018年第1期。中国提出“一带一路”倡议,美国则相应推出“印太”战略,试图拉拢其他发展中国家,将触手伸过太平洋,企图孤立中国。美国在其《印太战略报告》中声称中国忽视法治,正试图利用现代化军事、掠夺性经济来胁迫其他国家,以重获优势地位,于是美国将其干涉行为称作“支持印太地区长期和平与繁荣”,“减轻中国南海的紧张局势”。美国开始采取一系列政策笼络印度洋国家,如支持印度海上国际金融公司,将其作为海洋领域交换信息的区域性平台;启动临时性货物转运计划,以支持斯里兰卡成为印度洋地区的商业和物流区域性枢纽。(23)US Department of Defense, “Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region”, June 1, 2019, https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF.

其次,若议题过度联系导致“嵌入式”合作,议题联系可能难以发挥应有效应。“嵌入式”合作指的是以接受附带的政治条件(如降低关税、开放贸易政策等)作为国家间合作的前提,借合作之名或间接或直接干涉他国内政,谋求政治特权的行为。这样的干涉显然会导致政策难以有效贴合实际需要,有效性大打折扣。不妨借助利益为导向的援助行为来理解“嵌入式”合作的低效性——合作双方/多方都具有既是受援国又是援助国的双重身份,同时试图从对方的付出中(金钱、技术、人力等)汲取利益,谋求发展,走出困境。投资双方互惠互利、共同发展的动态过程代替了静态的单向援助。在经济学中,良好的政治制度是保证“有效援助”的前提。因此不论出于美好愿景还是“醉翁之意”,某些西方发达国家在提供援助时往往要求受援国改变自身的一些制度,作为提供援助的条件。事实上,这种干预式援助的有效性值得再商榷,它对受援国经济发展的正向影响十分不明显,援助未必能在良好政策环境中促进经济增长。(24)William Easterly, Ross Levine and David Roodman, “Aid, Policies, and Growth: Comment”, The American Economic Review, 2004, 94(3):774-780.不合理的捆绑式附加条件也可能会对双方带来负面影响。任何制度都必须产生于国家自身的发展计划,才能最大限度地贴合国情,衍生内部驱动力。反之,外来干涉或压力可能适得其反。近年来,南南合作逐渐走向成熟,虽然旧式的“援助-受援”模式已经遭遇挑战,但需要谨防在议题联系的背景下“新瓶装旧酒”,假借气候治理之名,将这种旧干预再次引入到南南合作中。

“嵌入式”合作还可能加重大国负担,引发“大国透支”。当较弱小的国家与较强大的国家进行合作时,弱国往往会采取经济议题与其他具有战略性的重要议题相联系的手段来增加谈判筹码。(25)赵斌:《“利益共容”与新型国际关系建构——英美、英德关系(1898—1945年)的历史镜鉴》,《欧洲研究》2017年第3期。同时期望以此(减轻强国)对弱国国内事务的影响,在达成协议的同时也保持一定的独立性,限制不对称权力带来的负面冲击。对弱国而言,将各类议题进行联系是十分常见的“讨价还价”策略,这可能使强国在某些方面不得不让步。(26)Ramon Pacheco Pardo and Jeffrey Reeves, “Weak Power Bargaining with China: Mongolia and North Korea in Comparative Perspective”, Journal of Contemporary China, 2014, 23(90):1152-1173.绿色“一带一路”倡议与气候变化南南合作都是发展中国家参与保护生态环境、应对气候变化的重要平台。然而,沿线国家可能将其作为谋利工具,希望强国不断地满足弱国各项要求,使大国负重累累。一旦无法在某一大国处满足需求,弱国还会进行多边谈判,在诸多大国间“举棋不定” “左右逢源”,以获得期待的协商成果。一旦弱国开始在大国间施行“骑墙”外交,则可能出现以环境问题为由,停止大国在弱国境内投资项目的行为,从而给大国造成财产损失、资源浪费。例如,中国耗巨资(70亿美元)打造的密松水电站,却被缅甸政府在西方势力和多国电力企业干预之下,以水电站可能破坏生态为由,单方面搁置该项目。

最后,部分沿线地区存在恐怖主义威胁频发和政权更迭等问题,考验气候治理政策的延续性。一方面,“一带一路”沿线,存在着恐怖势力聚集和频繁活动的危险地带。澳大利亚的经济与和平研究所(IEP)发布的《全球恐怖主义指数报告》显示,恐怖主义威胁较为严重的国家,大多是“一带一路”沿线国家,如伊拉克、阿富汗及其近邻国家。(27)刘在波:《斯里兰卡爆炸案的警示:“一带一路”建设不能忽视恐怖主义挑战》,中国网,2019年5月6日,http://opinion.china.com.cn/opinion_18_205918.html.“伊斯兰国”组织利用叙利亚、伊拉克乱局而快速蔓延,暴恐主义、极端势力持续扩张。(28)董漫远:《“伊斯兰国”崛起的影响及前景》,《国际问题研究》2014年第5期。长期动荡使“一带一路”沿线地区环境恶化,某些沿线国家面临传统安全问题而自顾不暇,更遑论致力于应对气候变化这一非传统安全问题。恐怖主义活动对区域安全构成挑战,环保基础设施建设难以顺利开展,已进行项目的安全亦无法保障,气候投资无法发挥应有效用。这些都将考验周边国家的协作意愿,区域发展环境恶化导致联系模式优化的难度进一步提升。

另一方面,政权更迭是否会带来政治意愿的根本性变化,也决定了环保项目能否始终如一地贯彻实施。沿线国家大多设有民主政府,官员随选举定期轮换。 于是,“一带一路”倡议的实践进程中,一些项目却在2018年被数个国家新上台的政府暂停。例如,斯里兰卡的马欣达·拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)政府被对华态度冷漠的新政府取代,导致科伦坡港口城和汉班托塔港等由中国主持的项目被迫延误。(29)Degang Sun and Yahia Zoubir, “‘Development First’: China’s Investment in Seaport Constructions and Operations Along the Maritime Silk Road”, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 2017, 11(3):35-47.2018年初塞拉利昂新政府上台,即声称取消由中国资助的约四亿美元的机场项目(早在2016年初,中方人员其实已经完成了所有基础工作)。马来西亚、巴基斯坦与马尔代夫新上台政权亦一度宣布暂停与“一带一路”合作相关的大型基建项目。显然,“一带一路”参与的基建项目通常耗资巨大,且需要大量的前期准备工作,一方贸然中止,这势必对东道国和投资国造成巨大的人力、物力损失。同时,在政策协调上缺乏整体和协调,南方国家间的分歧可能阻滞绿色“一带一路”议题与气候变化南南合作议题的有机整合。

五、绿色“一带一路”与气候变化南南合作议题联系的路径

如今的南南合作已经超越传统援助模式,延伸到金融、能源、环境等多个领域,成为推进发展中国家合作进程不可获缺的部分。随着新兴国家群体崛起,开始在气候治理等方面发挥更重要的影响力。但现有的合作机制管理分散,无法全局性地协调联动,有差异的利益诉求又容易导致区域组织各自为政,影响议事效率与决策的有效性,而后续监测、评估体系的缺位,也降低了国家间深入合作的意愿。因此,南南合作框架下区域组织的合作环境亟待优化,“一带一路”倡议旨在更紧密地对接既有的地区合作组织或机制,例如上海合作组织(SCO)、中国—东盟(10+1)、中阿合作论坛、亚太经济合作组织(APEC)、亚欧会议(ASEM)、欧亚经济联盟(EEU)、中国—东欧(16+1)、亚信会议(CICA)、大湄公河次区域经济合作(GMS)等等,从而凝聚共识,形成更符合成员国共同利益的合作框架。

目前,中国最主要的任务在于提高绿色“一带一路”项目的透明度,健全南南合作体系的评估管理制度,以便参与国能够及时获悉已有合作项目的进度与成果。一方面,有利于整合现有资源,避免因多头治理造成损耗;另一方面,明确考核指标与验收标准,有助于避免滋生“中国威胁论”,尽可能消除其他南方国家的误解,并建立信任机制。世界银行等组织肯定了“一带一路”的前景,但也指出了因透明度欠佳而招致的国际疑虑,呼吁在公司招标、采购等环节公开透明,并应向公众提供有关计划、财政成本、预算和采购的信息。(30)Washington (AFP), “Reforms and Transparency Needed for Belt and Road Success: World Bank”, France 24, 19/06/2019,https://www.google.com/amp/s/amp.france24.com/en/20190619-reforms-transparency-needed-belt-road-success-world-bank; AFP, “Lack of Transparency in China’s Belt and Road Projects: EU Firms”, Bangkok Post, 16 JAN 2020, https://www.bangkokpost.com/world/1837124/lack-of-transparency-in-chinas-belt-and-road-projects-eu-firms.中国环境与发展国际合作委员会发布的报告指出,在跨国绿色“一带一路”项目中,保障透明度极为困难,因为数据面临分散、可用性不强,甚至完全丢失等挑战,但为广泛吸引国际私营企业,提升工作的透明度迫在眉睫。(31)CCICED, “Special Policy Study on Green Belt and Road and 2030 Agenda for Sustainable Development Policy Report”, May 2019, http://www.cciced.net/cciceden/POLICY/rr/prr/2019/201908/P020190830114510806593.pdf.依据第二届“一带一路”国际合作高峰论坛所传达的精神,中国将增强宏观政策透明度和可预期性,提高统计数据质量,及时公布相关数据,使市场主体更有效地形成理性稳定预期。(32)《为全球经济治理贡献正能量》,《人民日报》2019年4月30日。另外,借助多领域南南合作经验,依托已有的南方国家多边合作机制,秉承和平共处五项原则,可以推动绿色“一带一路”倡议走向成熟,实现沿线国家环保能力与经济的联动发展,促成“议题联系”模式优化。

中国积极参与全球气候治理,巩固与利益相关方之间已有的互信基础、加强沟通交流、实现合作共赢。(33)中华人民共和国中央人民政府:《中国就气候变化南南合作发声,支持各方合作共赢》,发展改革委网站,2016年11月15日,http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/15/content_5132903.htm.沿线国家技术水平、经济实力参差不齐,这意味着各国气候治理成本存在差异,可能因此就共同目标、实践路径而产生争议。作为万隆精神的坚定维护者,中国在长期的南南合作中秉持“和平共处五项原则”,促进了亚非拉国家的合作。(34)叶楠:《南南合作基金的构建与运行模式的思考》,《亚太经济》2015年第6期。多年来,中国政府认真落实气候变化领域南南合作政策承诺,支持发展中国家特别是最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家应对气候变化挑战。(35)《习近平谈治国理政》,第2卷,外文出版社,2017年,第530页。绿色“一带一路”绝不是“马歇尔计划”的翻版,中国欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”,致力于引领每一个参与成员获得最大利益,从来不将气候治理视为一场“零和博弈”,从不愿以牺牲其他国家利益为代价,狭隘地追求自身利益最大化。中国长期秉承的外交理念与实质性联系情境下的“帕累托最优”状态相契合,都强调从整体与全局出发进行利益考量。可以说,中国在南南合作中的理念与实践能够为绿色“一带一路”倡议的实施提供宝贵经验,从而促进议题间联系模式优化。

作为南南合作的核心要义,和平共处五项原则在政治上表现为相互扶持共同协调立场,在经济上则表现为通过贸易、投资、技术转移等途径激发群体自主发展的能力,促进成员的共同发展。(36)黄梅波、唐露萍:《南南合作与中国对外援助》,《国际经济合作》2013年第5期。因此,中国参与气候援助这一南南合作的新领域,充分体现了“授人以鱼不如授之以渔”的中国理念。由于广大发展中国家存在资金技术较薄弱、抵御或适应灾害能力较弱等劣势,中国开展的援助不仅仅涵盖节能物资的赠送,而且还将援助范围扩展到能力建设培训等领域,致力于从根本上帮助发展中国家提升应对气候变化的能力。(37)《中国将加快启动南南合作基金》,中国新闻网,2015年6月18日,http://www.chinanews.com/cj/2015/06-18/7354085.shtml.在绿色“一带一路”建设的推进过程中,应继续发扬这样的全方位合作理念,注重双向沟通交流更甚于援助,协助沿线国家深度参与气候治理。

中国还应注重利用“一带一路”辐射作用,以点带线,以线带面地发挥影响力,从而引领气候变化南南合作的水平上升到新台阶。通过能力评估,选取具备较强绿色发展能力的沿线国家率先合作,再带动其他“一带一路”沿线国家共同发展,从而推动南方国家的气候治理合作进程。例如,中国可能敦促各国建立有效的绿色产品合作机制,增强沿线国家参与绿色产品贸易与投资的意愿,促使其成为将利益追逐与社会效益相结合的绿色投资者;(38)赵振宇、汪宝:《“一带一路”背景下绿色产品合作发展路径探究》,《财会月刊》2019年第12期。注重发挥绿色产业的经济效益,以经济利益驱动绿色产业发展,避免落入商业逐利性与气候治理相冲突的窠臼。以绿色生产为中心,发展清洁能源、可再生能源产业,鼓励制造业绿色升级,形成绿色农产品深加工产业链等途径,多方面扩大合作领域;(39)李晓西、关成华、林永生:《环保在我国“一带一路”战略中的定位与作用》,《环境与可持续发展》2016年第1期。利用地理条件,将这些产业深入、系统地整合,形成一套符合南方国家状况的运行机制,推动气候变化南南合作向纵深发展。

中国需要依据国际环境法规范,加快完善环境法律法规,健全争端解决机制,以保障经济合作与环境保护协同发展,这也是推进联系模式优化的必要路径。目前,中国与“一带一路”倡议相关的涉外环境文件屈指可数,且普遍缺乏约束力;国内企业也习惯于受国内标准较低、执行力较弱的环境部门监管,致使跨国开发项目频频触及生态污染的雷区。(40)孙佑海:《绿色“一带一路”环境法规制研究》,《中国法学》2017年第6期。因此,中国应督促沿线投资企业密切关注东道国环境法的立法、执法动向,并尽快提升企业的绿色发展能力,使其能够让“一带一路”沿线区域脆弱的生态系统不受破坏。同时,中国需要更多地参与核心规则的制定,促使合作各方达成严谨的区域法制体系,以规避个别国家利用协议中的模糊之处制造争端。这既可以有效避免在开发过程中与东道国产生生态问题纠纷,保护东道国的生态利益,维护国家间友好关系;又能保障沿线各国海外投资的长期稳定发展,防止西方势力或东道国反动势力以生态之名强行中断“一带一路”的基础设施与经济项目建设。

虽然“一带一路”沿线国家文化、宗教、政治特征迥异,但相较于其他地区,沿线南方国家分布较为集中,地理距离上的紧密、自然环境情况的相似,更易就环境规范问题达成共识。沿线国家环境法律规制的健全将为其他南方国家提供治理典范,带动其他发展中国家就如何开展应对气候变化的合作达成集体共识,并在环境问题上统一步伐、形成合力,增强发展中国家在国际气候谈判中的话语权。如此,绿色“一带一路”倡议将引领气候变化南南合作向纵深发展,有望促进议题间的联系逐步由策略型向实质型转化。

以上联系模式的优化路径,展现出绿色“一带一路”与气候变化南南合作这两个议题不断相互趋近,相互交叠的过程。这一过程着重于明确所涉及的国家互动中有所重合的领域,并且不断扩大这一领域的范围。换言之,通过利益激励与消解疑虑等手段,议题参与者的态度可能倾向于自觉、主动,两个议题间的重复劳动损耗将逐步减少,从而提高效率。

另外,亚洲基础设施投资银行、丝路基金、南南合作基金等金融项目,为绿色“一带一路”与气候变化南南合作提供经济支持,也为进一步深化两个议题间的联系创造了可能。作为绿色“一带一路”倡议的发起国与气候变化南南合作的积极参与者,中国应与国际社会一道,为全球治理提供中国方案,贡献中国智慧。

结 语

绿色“一带一路”与应对气候变化的南南合作都是当前的重点议题。绿色“一带一路”是一条沿线国家同走绿色、低碳的可持续发展之路,是一条合作共赢之路。南南合作起始于政治领域,发展于经济领域,并在两个领域的联系交织中逐渐成熟,如今有望在气候治理领域迈向更高水平。在议题联系下,二者相辅相成,有利于发展中国家重塑全球气候治理。联系模式的优化过程,即减少两个议题间的重复劳动损耗,从而逐步提升议事效率的过程。倘若议题间能够实现有机整合,国家间的分工与分配将达到“帕累托最优状态”,每个参与者的利益都将最大化。但目前,策略型议题联系若要转向实质型议题联系,还面临着整体意识欠缺与外部势力干扰等困难;“嵌入式”合作恐引发西方国家借机干涉内政,并可能导致新兴大国“战略透支”;恐怖主义与政权更迭等因素,同样也给政策协调与延续性等带来严峻挑战。

可以想见,在实质型议题联系中,成果的分配趋于最优,每一位参与者的主动性被调动到最大,自觉维持这个关联机制。尽管这看似一个“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”的理想情境,但其中的相互合作共享所得,是由人是类存在物的起点决定。这个曲折的发展过程本身也充满着正向激励,有可能使得联系模式的优化成为一种必然趋势,并逐步孕育和创造有利的现实条件。