基于多感官体验的文创型乡村景观营造策略研究

2020-12-08文问陈雨欣王嘉缕李永昌

文问 陈雨欣 王嘉缕 李永昌

摘要:五感景观的营造不仅有利于满足公众对多感官体验的需求,同时也有助于游客更好地体验乡村在地文化。针对乡村景观设计中缺少五感体验研究的现状,本文对文创型乡村和五感体验的相关理论进行研究,分析五感景观在文创型乡村中的具体营造方式,以期为同类型的景观设计实践与研究提供一定的借鉴。

关键词:文创型乡村景观设计;在地文化;创意设计;体验性设计

中图分类号:TU982.29 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2020)21-00-02

0 引言

近年,我国一些乡村经历了新农村建设和美丽乡村建设,基础设施得到改善,乡村景观得到品质提升,但缺少在地文化的注入,造成“千村一面”的现象,开发的文化旅游产业因为缺乏特色而难以得到实际收益。在乡村振兴的大背景下,农村需要改变,经济需要复苏。文创型乡村集创意农业、循环农业、农事体验为一体,是创新的休闲农业业态和新型的乡村旅游模式。其中,文化与创意是文创型乡村的灵魂,也是实现产业发展和旅游发展的关键。而五感体验理论作为景观行业的新兴理念,将其引入文创型乡村的设计,有利于在游客与乡村在地文化之间建立起更深层次的联系,使游客能更好地体验乡村生活的趣味,并促进乡村文化旅游的发展。因此,探讨五感体验在文创型乡村景观中的应用方式,具有很重要的现实意义。

1 文创型乡村及文创型乡村景观设计

1.1 文创型乡村相关概念分析

文创型乡村建设模式,强调将文化创意与传统农业相结合,借助创意设计思维,将在地文化、创意设计与农业各要素相融合,促进传统农业功能转型升级,形成提升、丰富传统农业价值的新模式。

1.2 基于五感体验的文创型乡村景观

1.2.1 体验经济下的五感体验

(1)在地文化创意。在地化原则是对全球化设计无差别泛滥的反思。“在地”一词来自英文“in-site”,原意为现场制造。景观设计中的在地概念,强调的是景观构筑物本身与在地文化、历史风俗、在地建筑材料等在地属性密切配合,形成具有浓郁地域特色的景观。

(2)体验经济下的五感体验。体验型经济是未来经济发展的一种主要经济类型,强调人们在消费过程中的参与性,主张消费要充分满足人们的情感需求和自我实现需求。

1.2.2 文创型乡村景观

文创型乡村景观的构成要素有物质和非物质两方面。物质要素方面,可分为地形、地质、气候、水文、植物等要素构成的自然要素,家养动物、农业设施构成的农业要素,以及道路、各类公用设施构成的人工要素[1]。非物质要素方面主要体现在精神文化生活层面,由当地的传统民俗、乡土经验、宗教信仰、语言文字等要素构成。而文创型乡村景观的景观环境以田园自然景观环境为基础,以当地历史文化、风土民俗为主题,将生态农业、创意制造业与休闲旅游产业相结合,并通过产业融合满足游人多层次的休闲娱乐体验需求[2]。

1.2.3 五感体验介入文创型乡村景观设计的意义

(1)生态方面。以创意介入乡村景观设计,有利于改善乡村公共空间环境,维持村庄生物多样性,促进乡村可持续发展。

(2)生产生活方面。乡村是村民生产生活的物质载体,承载着人们一切生产性的行为,创意乡村景观设计通过为村民提供休闲娱乐、邻里交流、晾晒谷物等公共场所,有利于满足当地村民的生产、生活需求,增添乡村的整体活力。

(3)文化与情感方面。乡村以其自然清新的生态环境和恬淡宜人的生活状态成为都市人心中的梦田,也是都市人留住记忆寻找乡愁的去处。

2 基于五感体验的文创型乡村景观营造策略

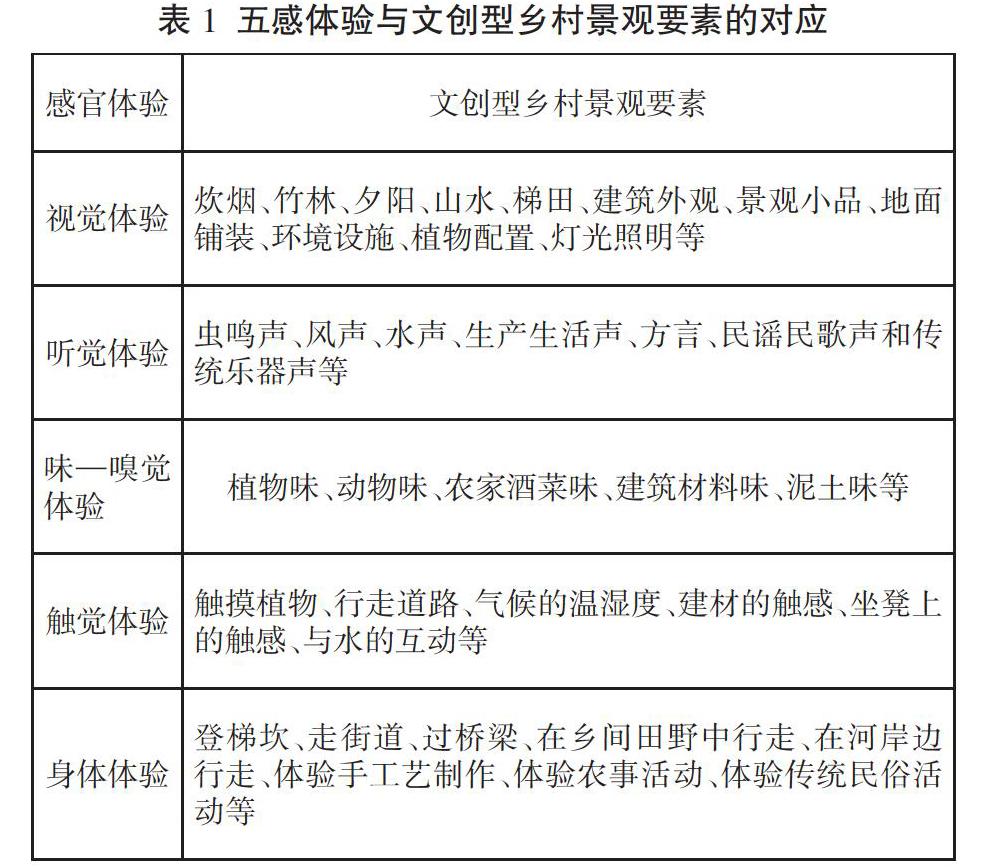

景观感知是一个复杂的过程,它是人体中大脑的感官反应与人的心理共同作用形成的结果,其实质就是从感觉到知觉的过程。对景观的文化体验是一个复杂的过程,一般来说,可以从五感系统,即视觉系统、听觉系统、味—嗅觉系统、身体系统、触觉系统五大景观媒介入手,来探讨文创型乡村景观设计中文化体验的营造[3]。关于五感体验与文创型乡村景观要素的对应,如表1:

2.1 视觉体验与景观设计

视觉感官是众多感官中最重要的一个部分,当我们进入一个景观空间时,首先感受到的往往是空间内的形态、色彩这些要素。

2.1.1 色彩的视觉感知

在文創型乡村景观设计中,色彩是最能够引起人们注意的设计要素,对其进行景观设计时应强调突显物体本身的固有色,使村庄中原有的暖黄色调的拱土墙、古朴的青砖充分展现其古老而质朴的丰富色彩;在择色方面应深入挖掘地域多年形成的场地特质,从布局规划、气候特点、堪舆理念、建筑风格、建材特点、用色习惯以及业态布局、年龄状态、风俗习惯和未来发展方向等层面入手,归纳提炼出适合在地的文创型乡村色彩用色总谱,并在建筑外观、铺砖、景观小品等硬质铺装部分加以运用[4]。

2.1.2 形态的视觉感知

形态一般指事物的形状、外观、形式,在文创型乡村中,不同形态的植物、高低起伏的地形、多种多样的环境设施等不同的形态,都会对景观空间产生很大的影响,形成不一样的视觉体验。形态普遍存在于景观各类物质要素中,因此,在对基于五感体验的文创型乡村景观进行设计时,需对物质景观要素中的自然、农业和人工景观这三类景观要素进行探讨[5]。

(1)自然景观要素。自然景观要素作为文创型乡村景观的基础性要素,由地形、水体、植物三部分组成。对形态感知里的地形和水体进行设计,在规划布局时,应遵循场地自然肌理,因地制宜地依据地形条件合理划分景观空间,使山体、水体等地域信息能够完整地保留下来。

(2)农业景观要素。农业景观要素是文创型乡村区别于传统特色小镇的独有核心要素,也是展现农耕文化的窗口。农业景观要素由农作物、动物、农业设施等要素构成。从微观上来讲,也可以通过植株形态的不同塑造形成富有节奏感的观赏体验。在农业设施方面,可以通过设置农耕文化展示与体验区,对农业设施根据形态特征加以分类,并以其使用序列为脉络向游客展示田间劳作的景象;也可以将农业设施结合场地主题,设计成具有艺术性的景观小品或主景雕塑,以烘托乡土文化氛围[6]。

(3)人工景观要素。人工景观要素指的是受人类活动影响而形成的景观,通过尺度、色彩、形态、质感的表达,对于文创型乡村的整体观赏氛围的渲染起到很大的作用。人工景观要素由铺装设施、休憩设施和户外装饰三要素组成。在铺装设施方面,道路铺装上可以利用自然流畅的线条和带有在地文化符号的造型,以强化乡土文化感受。

2.2 听觉体验与景观设计

听觉系统对在地文化景观的感知指的是人们通过声音这一传播媒介感受到景观空间中的特色文化。乡音指来自乡村地域并能够充分体现乡村特色的声音元素。在文创型乡村景观设计中,乡音往往能够最大限度地使乡愁记忆得以传承。乡音可分为自然声和人工声[7]。自然声方面,有风雨声、河水拍岸声、动物昆虫声等。人工声方面,有人造水景声、方言声、当地居民生产生活的声音等。这些声音来源于人类生活,也来源于自然界,这些声音记忆能够让人产生怀念感与归属感。

2.3 味—嗅觉体验与景观设计

由于嗅觉和味觉会整合和相互作用,所以将味、嗅觉作为单独的一个系统来进行讨论。味、嗅觉的景观感知通常指的是通过味觉和嗅觉感受到当地与众不同的文化氛围。味觉感知可以通过丰富的联想引起游人的记忆,如金秋8月桂花飘香时,生活在南京的人往往会联想到桂花糕的香甜味。

2.4 触觉体验与景观设计

触觉系统对景观的感知指的是人们通过具体行动,对文创型乡村的景观进行具体的文化交流。如触摸植物、行走道路、气候的温湿度、建材的触感、坐凳上的触感、与水的互动,在这些行动过程中亲身了解和体验当地文化。在景观设计中,触感的传达可以通过设计一些互动触媒的景观装置,如不同的硬度、温度、肌理、弹性等景观元素,来传达给游人不同的生理、心理感受。例如,肌理帶给人的感受主要来自地面的铺装,而不同的材料、不同的加工工艺带给人的感受都是不一样的。

2.5 身体体验与景观设计

身体系统对景观的感知指的是身体与环境之间的一种融合的状态,从而对文创型乡村的景观形成文化记忆,并带给游人身体的一种整体的文化氛围感知与享受的过程。如登梯坎、走街道或参加人文民俗活动等。从整体上来看对身体感知进行设计,应先梳理文化脉络主线,依据游客在游览过程中的体验情绪或者当地居民的生活情节,对孤立的细节文化元素进行梳理,使之能完整地展现当地人的历史文化和生活情境[8]。可以深入挖掘当地的传统手工艺,寻找当地手工艺人,为游客提供泥塑、剪纸、编织等手艺体验项目;或发掘当地特有的民俗文化活动,在传统节日或者每天的特定时段举办特色活动以满足当地人的生活习俗需要,同时也强化游人对场所的文化体验需求[9]。

3 结语

本文基于对文创型乡村在地文化的提取,通过引入五感系统理论,从视觉系统、听觉系统、味—嗅觉系统、身体系统、触觉系统这5个层面,探讨了基于五感体验的文创型乡村景观空间营造策略。文创型乡村是一种新型的乡村发展模式,在未来的文创型乡村规划设计中,将乡土文化体验与其发展理念相结合,势必会成为一种新的实践趋势。

参考文献:

[1] 曾冰倩,丁山.将自然引入城市街巷空间的设计研究与更新保护[J].美术教育研究,2020(4):102-103.

[2] 李璇,何佳.历史街区的文创产品设计——以常州青果巷为例[J].艺海,2020(4):82-83.

[3] 刘明珠,朱华锋,陈周翔.地域文化视角下的旧城改造——以南京老门东为例[J].艺海,2020(5):158-159.

[4] 庄佳.重塑城市公共空间活力——浅谈丹麦哥本哈根公共空间衰退与复兴[J].艺海,2020(07):134-135.

[5] 鲁遥,胡志强,祝遵凌.基于地下水过滤收集技术的生态驳岸设计[J].设计,2020(11):152-154.

[6] 史雯雯,熊瑶.竹编艺术在餐饮空间中的运用研究[J].家具与室内装饰,2020(05):118-119.

[7] 李丰旭,祝遵凌.纪念性景观空间与场所精神研究[J].大众文艺,2019(23):93-94.

[8] 高睿彤,王夕倩.基于色彩景观的儿童户外活动空间设计研究——以东莞万科中天城市花园儿童“活力谷”景观设计为例[J].美术教育研究,2020(13):94-95.

[9] 文卫民,邹文兵,林昆范.我国台湾地区文化创意产业发展类型分析及经验启示[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(01):123-128.

作者简介:文问(2001—),男,湖南长沙人,本科在读,研究方向:景观设计。

陈雨欣(2001—),女,内蒙古包头人,本科在读,研究方向:景观设计。

王嘉缕(2001—),女,江苏南京人,本科在读,研究方向:园林设计。

李永昌(1978—),男,山东青州人,博士,教授,副院长,硕士生导师,系本文通讯作者,研究方向:环境设计。