“古老”“开放”与“先锋”交汇

2020-12-07李雨琪

【摘要】围绕敦煌石窟的公共艺术特色,关切新时代古老敦煌的先锋化发展。文章从视觉艺术视角出发,结合视觉文化与公共艺术的相关理论,在充分分析古老敦煌石窟艺术价值及文化特色后,思索其在信息技术快速发展、人们精神需求日益增加的现代社会,展露出的美学价值与发展趋向。

【关键词】敦煌石窟艺术;公共艺术;视觉文化;美学

【中图分类号】I207.42 【文献标识码】A

引言

敦煌石窟源于公元366年,其主要开凿目的是传播从印度而来的佛教文化,引导人民向善修行。因此,石窟艺术从一开始就具有公共性,是在开放、公开特质的、由公众自由参与和认同的公共性空间中的艺术创作與相应的环境设计[1],属于公共艺术。

在信息技术快速发展的21世纪,石窟艺术不再只囿于10个开放的小小洞窟,我们得以借助数字化资源细观其历史演变发展、视觉美学价值与民族文化传承。本文将从“地域风情与公开交融”“浸润教化思想的人文主义艺术”“蕴于古老的‘先锋艺术色彩”与“壮丽时空艺术”四个角度,探讨敦煌石窟艺术作为公共艺术所呈现出的美学趋向。

一、“一隅”地域风情与全然的“公开交融”

纵观敦煌石窟的历史发展,其建筑形式、建造手段和艺术细节都有着浓郁的地方特色。敦煌地带为雅丹地貌,岩类都属于酒泉系砂砾岩,风化后表面尤其疏松,不适宜雕刻,因此敦煌石窟虽名为石窟,但多采用壁画和泥塑敷彩的形式,这也使石窟艺术在西北干旱少雨的特殊气候环境中被较完好地保存下来。

自公元前60年被汉王朝纳入中国版图后,敦煌便成了西北民族走廊上的要塞,既是国家间纷往贸易的丝绸之路,也是中原与少数民族、西域国家沟通的要道,街市上到处都是形象各异、肤色不同、操各种语言的人。这些当地的风土人情与历史见闻也被雕琢石窟的石匠记录了下来,所以敦煌石窟中有许多“墙上历史”,如《晚唐张议潮出行》图等。

佛教造像出现在犍陀罗时期,随着大乘佛教思想形成,人们认为开凿石窟、修建佛像是功德与福报的积累,由此,印度佛教思想渐渐传入我国。北朝时期,敦煌石窟受东传佛教思想影响,风格与犍陀罗佛教雕塑极其相似,有古希罗风韵,这些特征在北凉时期弥勒菩萨像中体现:佛像丰满圆润,高鼻深目,上身裸露,双脚交叉,左右完全对称。盛唐时期的石窟佛像则完全“去陌生化”,主佛端坐正中央,护法力士守列两侧,神情恬静和悦,线条流畅细腻,体现出写意化的慈爱、内敛与超脱,在视觉上呈现出中西交融的浓厚色彩,由陌生到熟悉、由笨拙呆板到灵动传神,给中国人民以美的视觉感受。

石窟艺术随着海上丝绸之路的兴起逐渐没落,但其作为有重大历史意义的美学文化遗产被保留下来,藏经洞的发现使敦煌石窟以不同于古时的方式再次踏入人类社会,其公共性能也发生了变化。藏经洞公开后,带来了巨大宗教文化价值意义,弥留千年的敦煌文化承载物的壮丽与厚美,吸引了大批旅游观光人群,观赏的公共性能渐渐增加;敦煌石窟非物质文化渐渐脱离了物体本身,成为雕塑学、经书学、笔画学等知识,形成一种文化——敦煌学,这使石窟艺术被延伸为非物质文化遗产艺术,伴随着人类活动进入世界公众视野。

敦煌石窟以多种形式服务社会,丰富生活,发挥其作为公共艺术的基本功能,不仅是位于西北一隅的公共艺术群,而且其公共艺术特性也在从朝佛圣地到旅游热景的转化中不断延伸。

二、浸润教化思想的“人文主义”视觉艺术

(一)聚焦教化,“去雕饰,减浮华”的简单之美

古时识字并非人人皆可获得的通识教育,将深奥晦涩的佛经转化成通俗易懂的画面,是佛教传播的高明之处。以图像形式进行议题建构可以有效地建立不同于传统文字形式的公共空间,通过对客观对象的一种相似性的、生动性的描述来传达信息。为了推广原本深奥晦涩的佛文经书,古人创造了经变画和故事化,古经中的故事演变成一个个短小精悍的故事与画面,使人观之即可感,从而达到以佛教思想教化人的目的。

壁画的样式简单,内容简朴。为了让人民群众理解,其画面往往成分少、装饰少、人物形象巨大,神情动作立体,情节冲突清晰可见。以《鹿王本生图》(图1)为例:

该壁画呈现长方形构图,以“凸凹法”渲染,设色鲜明强烈;分段描绘情节,鹿王矫健的美妙身姿,溺水者见富忘恩的小人行径与悲惨下场被刻画得生动形象。这一壁画展现了因果律,从善得善等宗教思想,并传达了不向邪恶屈服的正直信念。为了不断加强艺术震撼力,创造身临佛国世界的感受,涅槃窟、大像窟应运而生,晦涩难懂的佛经成了一个人间的天国美景[2]。这些简单尚美的壁画彩塑通过教导故事,实现它作为宗教化公共艺术的最终目的——敦煌石窟是人们礼佛朝圣的公共场所,壁画、塑像是他们修行生活最好的公共艺术。

(二)以人为本,关注“人”的佛像艺术

造像艺术至今仍面临着不解之谜:神究竟是什么模样?是太阳神荷鲁斯般鹰头人身,还是耶和华般头发皆白,眼目如火焰?造像艺术使神明由“被造物”——人类来赋予“形象”,以似人的模样在世间聆人间语,听万物声。

敦煌早期雕塑体现着浓浓的印度与古希罗色彩;西魏时受南方艺术影响,塑现出“秀骨清像”的形象特点;北魏时期“五胡乱华”,佛像出现了“禅定”的境界,深深吸引了现实生活中不堪折磨的平民百姓。人类是万物的裁判者和审判官,“人是万物的尺度”,是人本主义的最好宣言。雕塑形象改变的美学趋向实际体现着深层意义上的人本主义,正是由于人的意识与渴望,神才被具象化了。

佛像存在着一定意义上的“不协调”,莫高窟第268窟主尊佛像正面交脚端坐于方座之上,……小腿及两脚稍显短小……膝部以上比例协调,以下部位略矮短……第272窟主尊佛像正面倚坐在方座之上……上身硕壮,相比之下,双腿较为瘦弱……[3]神像的下半身部位比例大多较小,这是因为如果按正常人体比例塑像,信徒在仰望佛像时,往往会觉得头小身子大,工匠因此调整了仰角身躯视觉比例,这种巧思的运用,是人本位思想与生活体验的结合,大大美化了佛像的观赏效果与视觉体验。群佛端坐高处,宜喜宜嗔,慈爱超脱,仿佛正带领着饱受苦难的人们进入西天。

人文主义思想浸润着敦煌石窟艺术,在佛像艺术形式、建筑构造结构与内在精神向往中,我们看到的是人对神圣之美的向往,对极乐自由的无限期盼和对艺术的不懈追求。

三、“先锋”蕴于古老:超脱性、创造性与先进传播

(一)“超脱”性:超政治化的先锋色彩

虽然经济决定政治与文化,但“世俗”与“宗教”是两个文化反映区域,宗教题材的作品往往有着脱离尘世喧嚣的意味,因而部分独立于现实世界,这使敦煌石窟艺术在一定程度上具有先锋色彩。封建时代,敦煌石窟艺术是宏大的历史叙事,但很大程度上并非官方正史的影像注脚,它是一种真实自觉的艺术形式。

其关注内容超脱了严刑律法。《五百强盗立地成佛图》(图2)中,强盗被国王处以酷刑,释迦牟尼佛亲临山谷讲经说法,众强盗当场俯首悔过,多年后终于修成正果。該故事画传递了“放下屠刀,立地成佛”思想,认为只要知错就为时未晚,这与政治统治中严刑律法截然不同,给予了曾经犯罪或误犯大罪的人民悔过的机会;同时,佛祖打破了国王“君无戏言”的权威,阻止行刑并救下罪犯,一定程度上也是对专治王权的挑战。

敦煌石窟作为公共艺术,宗教主义带来的超政治化使它在那些时代展示难能可贵的非政治话语,得以更接近人民心声,为困于阶级制度枷锁中的人民传递极乐世界的美好愿望,这使它一定程度上具有了“先锋”的姿态与立场。

(二)先进的数字传播

敦煌石窟作为公共艺术,其最大的限制在于地理位置:远居西部地区,群山环绕,交通难行,旅游行业不发达,这在20世纪极大地局限了敦煌石窟艺术的传播。随着信息技术的发展与数字媒体技术的运用,这道“壁垒”被打破,人们对敦煌石窟艺术观看、感受、分析、认知的方式发生了变化。2019年7月1日,敦煌博物馆推出了数字化参观服务,按照实体展览路线设置了40余个交互视点,可以无死角地参观石窟名作,也可驻足细观笔法格调。截至2020年5月24日,“数字敦煌”网站已以300DPI采精度收录了10个朝代的30个洞窟,覆盖壁画面积4430平方米。数字视觉媒介以交互式的方式,超越物理限制,将美妙绝伦的敦煌艺术带入家家户户。沉浸体验、虚拟现实、多媒体展现、实景复制、彩塑三维重建……运用先进手段传播,敦煌石窟艺术进入了新视觉时代,展示出前所未有的视觉冲击力。

先锋是一种文化和思想状态,是针对作品自在的完整概念,包含着文化、技术、立场和姿态等方面的意义。敦煌石窟的先锋色彩体现在超脱性、创造性与先进传播中。

四、壮丽时空:“空间艺术”与“时间艺术”的交汇

作为制度化场域的演说媒介,建筑艺术的组织方式是空间和时间[4]。敦煌石窟充分利用了建筑艺术中的“第四度空间性”,将静止的建筑空间演化成动态的四维艺术。漫步石窟洞天,雄浑历史长河与精巧空间技艺的碰撞,形成蔚为壮观的美学价值。

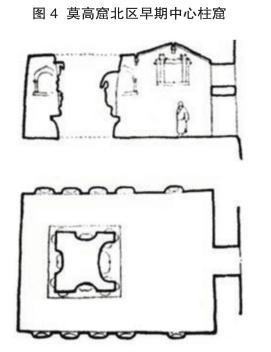

建筑空间一般由围合的内部空间,一定程度受建筑影响的外部空间和模糊空间组成。北朝时期的中心塔柱窟中,内部窟室狭小昏暗,塔柱高耸神秘,进入后室,又再复光明。立足于洞窟之中,外部空间与模糊空间以强烈的视觉反差和对比将洞窟与窟外世界分隔开来,营造出“柳暗花明又一村”的神秘佛国之美,从而激起信徒激情、恐惧、崇高的情感效应。

隋唐时代后,殿堂窟的主窟室呈方形,覆斗型的窟顶高高顶起,显得厅堂宽敞庄严,平和宁静。殿堂窟受佛龛窟和涅槃窟影响,覆斗顶的形式取法于墓葬中,它是天宫景色的象征,抬首观佛像之慈悲,仰望天宫穹顶,低头看四面壁画,再现西天之美,教引信徒修个人德行。其“天圆地方”的艺术特色是阴阳学说的一种体现,覆斗顶为“天圆”,四方的窟室也契合着我国陵墓建筑文化中“以方为贵”的传统建筑思想。

除中心柱窟与殿堂窟外,大像窟内蕴中国传统文化思想“大象无形”的重大之美;背屏窟空间递进上达,仿佛有“神人合一”的共享感……不同朝代与类型的石窟三维空间呈现出复杂多样的空间艺术之美。

建筑空间中,还存在着“第四度空间”:时间因素。建筑是在一定的时间内存在的空间造型,受众在欣赏其空间意象时,这一活动又带有空间属性,即布鲁诺塞维所谓“‘人可以进入其中并在行进中来感受它的效果的时间性”。[6]中心柱窟是最能体现敦煌石窟艺术的“第四度空间”之美的,它由印度支提窟演变而来,甬道穹顶多为纵券形,中心柱后的甬道抬高,做“后室”的用处。前部地区低矮,前部形成一种幽暗、低沉、肃穆的精神气氛,使初进石窟的观者能平静心绪,后部宽敞平和,诸佛静立,使石窟内的观者沉浸其中,感受佛法奥妙。

观者在压抑昏暗的前窟驻足良久,又乍然进入宽敞广阔的后室,不同视觉空间形态的呈现将带来时间化的体验,达到强烈视觉对比与时间延续的效果,从而激起人们内心中更强烈的审美意识。时与空的交汇,赋予了敦煌石窟艺术中国传统的文化艺术、独特的美学特征,壮丽拙浑的古老石窟需要人们以美的视角析毫剖厘,仰观俯察,细细感受时空变化形成的历史厚重感与情绪跌宕感,这一公共艺术具有的超越性的美学基因与美学价值也就由此体现。

五、结语

古今交汇,充满无限可能。

如今,许多因素仍限制着敦煌石窟艺术迈向世界的脚步,很多人往往“只闻其名,不见其实”,惊艳于石窟的古朴厚重,却又被大漠风沙与舟车劳顿拦下了脚步。

但“她们并未随着时代的过去而灭亡,她们仍然活着,在新的歌舞中,壁画中……应该说她们已从天国降落到人间,将永远活在人们心中,不断给人们以启迪和美的享受”。[7]敦煌石窟艺术展现出的“古老”“开放”与“先锋”是它千百年来绵延的依傍,也是近些年来作为公共艺术,在西北一隅复兴传承的重要原因。随着精神文化需求增长、科学技术快速进步与一带一路命运共同体的发展,敦煌石窟艺术的面向范围正不断扩大。笔者有理由展望,美丽敦煌将扎根于这动态多元的时代,让敦煌石窟艺术之美走向五湖四海。

参考文献:

[1]郑皓华,傅佩珊.基于公共艺术资源平台下敦煌艺术的传播与发展[J].大舞台,2015(8):255-256.

[2]龚乾.国石窟中的博物馆功能研究[J].艺术科技,2019(10):11-12.

[3]蔡伟堂.莫高窟早期三窟佛像比例探讨[J].敦煌研究,2005(3):33-40.

[4]娄婕.试论敦煌石窟艺术的空间构成[J].敦煌研究,1999,(4):164-173.

[5]张璐.陕西唐宋石窟寺建筑研究[D].西安建筑科技大学,2006:10-13.

[6]王振复.中国建筑艺术论[M].太原:山西教育出版社,2001.

[7]方圆.敦煌红妆色正鲜:敦煌壁画在陶瓷中的继承和创新[J].美与时代,2019(4):149-150.

作者简介:李雨琪(1999-),女,汉族,安徽省蚌埠市,本科在读,研究方向为广播电视学、视觉文化传播。