不同心脏起搏器植入方式在缓慢型心律失常治疗中的效果对比

2020-12-07北京市昌平区医院心内二科北京100029

北京市昌平区医院心内二科 (北京 100029)

内容提要:目的:探究不同心脏起搏器植入方式在缓慢型心律失常治疗中的效果对比。方法:选取2017年2月~2019年4月本院收治的缓慢型心律失常患者112例,根据不同治疗方案分为双腔组和单腔组,各56例。单腔组予单腔心脏起搏器治疗,双腔组予双腔心脏起搏器治疗。比较两组治疗前后血清水平、血流动力学指标及心脏功能水平。结果:治疗后,双腔组SBP、DBP、CO和CI均显著高于单腔组(P<0.05);双腔组NT-proBNP水平显著低于单腔组(P<0.05)。结论:给予缓慢型心律失常患者双腔心脏起搏器治疗,可使血流动力学指标显著改善,NT-proBNP水平显著降低,进而使患者心功能显著恢复。

缓慢型心律失常是因窦房结激动异常或心脏出现传导障碍,导致心脏搏动的节律和频率出现异常的现象,缓慢型心律失常属心血管疾病范畴,可伴其他心血管疾病发生,亦可单独发病,严重者可导致血流动力发生障碍,诱发心脏衰竭和猝死现象,严重威胁着患者的生命健康安全[1]。既往临床上针对早期缓慢型心律失常患者多采取保守药物治疗干预,但有数据统计显示疗效多不如人意,伴随着医疗行业的蓬勃发展,新式心脏起搏器可与人体更加契合。NT-proBNP主由心室肌细胞分泌,与左室功能和心脏重构具密切联系,因此,有学者指出,给予缓慢型心律失常患者双腔心脏起搏器植入治疗,并通过观察患NT-proBNP水平,可对心室张力和心功能有深入的了解[2]。基于此,对就诊需要安装永久性起搏器的缓慢型心律失常患者开展对照实验,旨在探寻双腔心脏起搏器植入治疗缓慢型心律失常的实际理论依据。

1.资料与方法

1.1 临床资料

对本院2017年2月~2019年4月本院收治的缓慢型心律失常患者112例进行随机对照实验,纳入标准:①符合相关缓慢型心律失常并且需要安装永久性起搏器的诊断标准[3];②临床伴有头晕、乏力和心绞痛患者;③患者自愿签署知情同意书。排除标准:①排除伴语言障碍和认知功能障碍者;②凝血功能异常患者;③患结缔组织性疾病和严重内分泌异常者;本次研究所纳入病例经本院伦理委员会批准。双腔组,男36例、女20例,年龄49~78岁,平均(66.38±8.51)岁。单腔组男37例、女19例,年龄48~80岁,平均(65.97±8.62)岁。两组患者基线资料无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均行相同局部麻醉,单腔组予单腔心脏起搏器(型号:Medtronic E10A1)治疗,双腔组予双腔心脏起搏器(型号:Medtronic E50A1)治疗,具体操作如下:局部麻醉后,经患者右侧腋静脉穿刺,双控组将心室电极导线置入右室中低位间隔部位、心房电极导线置于右心耳,以120~220ms作为房室间期程控范围,单控组于右室中低位间隔部位放置心室电极导线,并以≥60次/min作为起搏低限频率。

1.3 观察指标

①比较两组治疗前后血流动力学指标,舒张压(DBP)、心率(HR)、收缩压(SBP),采用无创血流动力学检测仪检测,仪器购置于上海玉研科学仪器有限公司,两组心输出量(CO)和心脏指数(CI),采用多普勒心脏超声检测,仪器购置于江苏瑞华电子科技有限公司;②分别于治疗前后检测两组患者脑钠肽前体(NT-proBNP)水平,检测方法采用电化学免疫发光法。

1.4 统计学分析

应用SPSS19.0软件处理数据。行t检验和χ2检验。以P<0.05提示差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组血清指标水平比较

治疗前,两组NT-proBNP水平比较,无统计学意义(P>0.05),治疗后,双腔组NT-proBNP水平显著低于单腔组(P<0.05),详情见表1。

表1.比较两组血清指标水平(n=56,±s,μg/L)

表1.比较两组血清指标水平(n=56,±s,μg/L)

注:与单腔组治疗后比较,aP<0.01。

images/BZ_111_1491_520_2268_886.png组别 时间 NT-proBNP双腔组治疗前 451.32±142.83单腔组

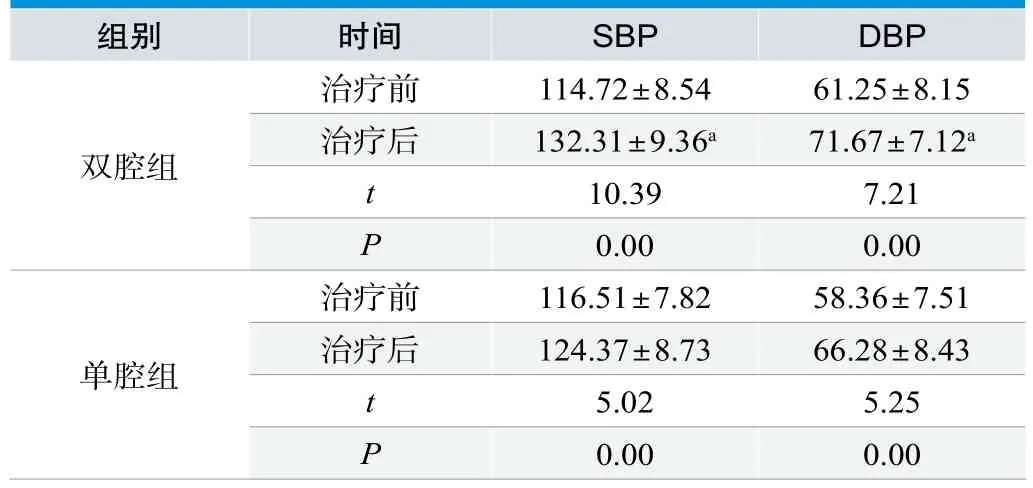

2.2 两组血流动力学指标比较

治疗前,两组DBP、SBP和MAP均无统计学意义(P>0.05),治疗后,双腔组MAP、SBP、和DBP均显著高于单腔组(P<0.05)。详情见表2。

表2.比较两组血流动力学指标(n=56,±s,mmHg )

表2.比较两组血流动力学指标(n=56,±s,mmHg )

注:与单腔组治疗后比较,aP<0.01。

组别 时间 SBP DBP双腔组治疗前 114.72±8.54 61.25±8.15治疗后 132.31±9.36a 71.67±7.12a t 10.39 7.21 P 0.00 0.00单腔组治疗前 116.51±7.82 58.36±7.51治疗后 124.37±8.73 66.28±8.43 t 5.02 5.25 P 0.00 0.00

2.3 两组心脏功能水平比较

治疗前,两组CO和CI均无统计学意义(P>0.05),治疗后,双腔组CO和CI均显著高于单腔组(P<0.05)。详见见表3。

表3.比较两组心脏功能水平(n=56,±s)

表3.比较两组心脏功能水平(n=56,±s)

注:与单腔组治疗后比较,aP<0.01。

组别 时间 CO(L/min) CI(L/(min·m2))双腔组治疗前 4.20±1.15 3.18±0.51治疗后 6.47±1.23a 5.43±1.19a t 10.09 13.01 P 0.00 0.00单腔组治疗前 4.22±1.19 3.15±0.91治疗后 4.85±1.08 4.42±0.87 t 2.93 7.55 P 0.00 0.00

3.讨论

缓慢型心律失常临床多表现为肾动脉供血不足、冠状动脉供血不足、心功能不全、脑动脉供血不足和肠系膜动脉供血不足等,可按致病原因分为后天获得性和先天遗传性,其中获得性主因冠心病、心肌病、心肌炎和心脏病所致,而先天遗传性多因基因通道突变所致[4]。王宏志等[5]通过给予心律衰竭患者丹红注射液治疗,发现在缓慢型心律失常患者疾病发生、发展中血流动力学指标会伴随着疾病的改善而出现显著的改善,提示笔者可在给予患者双腔心脏起搏器治疗过程中,对患者血流动力学指标进行严密关注,可对疾病进展有深入的了解。本次实验结果显示,双腔组SBP和DBP改善均显著优于单腔组(P<0.05),表明双腔植入心脏起搏器,对改善慢型心律失常患者血流动力学疗效显著,与上述结果基本一致。究其原因笔者推测可能为:①心脏起搏器关键技术蓬勃发展,其安全性及人体契合度显著提升,进而使得疗效更为显著;②单腔植入属较传统方式,于右室中低位间隔部放置心室电极导线,属于非生理性起搏,而双腔植入可分别于右室中低位间隔部和右心耳放置心室电极导线和心房电极导线,兼具自动转换功能和自动获取功能,可对睡眠频率与起搏阈值发挥管理作用,属生理性起搏技术,此外双腔心脏起搏器还具有负反馈机制,可与起搏器和心脏、神经建立起信息回路,使仪器所给予患者的起搏心律更具有生理性。进一步分析本次实验结果发现,双腔组CO和CI改善均显著优于单腔组(P<0.05),证实双腔心脏起搏器对改善缓慢型心律失常患者心功能指标效果更为显著,与上述结果基本一致。本次实验结果显示,双腔组NT-proBNP水平显著低于单腔组(P<0.05),提示双腔心脏起搏器对降低缓慢型心律失常患者NT-proBNP水平效果更佳,进而对疾病的恢复起更显著疗效,与上述结果基本一致。

综上所述,双腔心脏起搏器可对患者产生更具生理性的起搏心律,使患者CO和CI有显著改善及NT-proBNP水平显著降低,进而使患者血流动力学指标控制于更加合理区间,效果显著。