宗教影响与公司行为综述

2020-12-06杜兴强常莹莹曾泉

杜兴强 常莹莹 曾泉

【摘要】宗教影响与公司行为是近年来国内外学术界研究的热点问题之一。 该领域研究为认识和解构宗教在微观经济领域是否及如何影响经济主体的决策和行为提供了重要参考, 并且有助于理解宗教等非正式制度在宏观经济中发挥的重要作用及其影响路径。 然而, 目前研究涉及领域广泛, 研究结果参差, 对宗教变量的度量方法不一。 为此, 通过系统回顾相关文献, 分析宗教影响公司行为的机理, 尝试对宗教变量的度量、宗教影响公司行为的具体方面进行文献梳理, 并概述这一领域未来的研究方向。

【关键词】宗教影响;公司行为;宗教变量度量;研究方向

【中图分类号】B911;F279.23;F832.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)22-0012-14

一、引言

Williamson[1] 指出, 社会制度通常可以被划分为四个层次:第一层次的社会制度是制度结构的基础, 由此衍生出其他层次的制度, 该层次的社会制度由宗教、习俗、传统、惯例、文化等众多非正式制度构成; 第二层次的社会制度属于正式制度, 包括政治结构、法律制度和产权关系等; 第三层次的社会制度亦属于正式制度, 由合同契约、治理结构等组成; 第四层次的社会制度则包括价格和数量等量化制度。 在社会制度结构中, 宗教、文化、传统等非正式制度是最早萌发的社会制度, 具有很强的稳定性, 甚至可以在几千年的时间内保持相对稳定, 因此影响力往往更为深远。

在新制度经济学的影响下, 学者们最初侧重于分析社会制度是否和如何影响交易成本, 以及正式制度安排(如法律、条令、契约等)对经济行为的影响。 但是, 随着对社会制度层次讨论的深入, 学者们逐渐意识到在诸多社会制度中, 除正式制度外, 非正式制度也会对社会运行、组织决策及个人行为产生重要的影响。 而具体到非正式制度, 宗教是极为重要、不可或缺的组成部分。 本文的文献综述亦侧重于分析宗教对公司行为的影响。

人是经济活动的核心, 制度的执行密切依赖于人的行为, 而人的行为很大程度上受其宗教信仰、教育、家庭等诸多因素的影响。 因而, 宗教信仰与个人行为选择之间的关系就成为学术界关注的核心问题之一。 实际上, 在《新教伦理与资本主义精神》一书中, 马克思·韦伯就强调了宗教对资本主义兴起和发展所具有的极为重要的意义, 从而拉开了宗教经济学研究的帷幕。 这启发了学者们思考宗教与经济活动之间的关系, 并进一步分析宗教通过何种途径影响经济行为及相关的经济后果。

早期宗教经济学的研究侧重于关注宗教与宏观经济行为之间的联系, 很少触及宗教在微观经济领域的经济后果。 20世纪90年代, 有学者指出, 宗教通过影响个体行为进而影响群体行为, 由此形成一种社会制度。 这促使学者从制度经济学的视角思考宗教这一非正式制度因素是如何影响微观经济活动中的交易成本的, 特别是企业这一由人构成的微观经济主体。 这些研究对认识和理解市场运行的规律具有极为重要的价值和意义。 纵览前期研究, 学者主要采用规范研究和经验研究等研究范式, 从影响机制和经济后果两个方面分析宗教与公司行为之间的关系。 其中, 规范研究方法主要应用于影响机制分析、假设构建、经济后果的理论分析, 而经验研究方法主要应用于对假设进行检验。

本文尝试对宗教变量的度量、宗教影响公司行为的具体方面进行文献梳理, 并概述宗教与公司行为这一领域未来可能的研究方向。

二、宗教影响公司行为的机理分析

纵观前期文献, 学者主要从宗教的个体信仰属性和社会规范属性两条路径分析宗教对公司行为的影响, 具体如图1所示。

个体信仰属性侧重于构建公司决策层的个人信仰与公司决策和行为之间的联系机制, 强调宗教的价值观和伦理观通过公司决策者的信仰内化为影响公司决策的重要因素。 具体来说, 人是经济活动的决策者和执行者, 个人对事物的看法和判断易受到价值观等因素的影响。 因而, 作为公司决策者的个体在决策时不可避免地受制于个体的价值判断和情感因素, 从而导致公司决策和行为在很大程度上体现出决策者的意志。 显然, 宗教属于能够影响个人价值观的重要因素之一, 是信众个体构建决策模型的一项重要参数[2,3] 。 Hunt和Vitell[4] 进一步指出, 宗教对信徒在特定情境下做出的决策很可能发挥着支配性的作用。 这一观点获得了经验证据的支持[5-8] 。

社会规范属性主要侧重于建立宗教与群体行为之间的联系机制。 显然, 群体成员可能既包括宗教信徒, 亦包括不信奉宗教的个体。 那么, 宗教如何在建立群体的行为准则中发挥作用? 换言之, 宗教通过何种方式影响社区成员, 尤其是影响没有宗教信仰的成员的行为和决策? 已有文献主要从社会规范理论、身份认同和组织合法性等视角对宗教的社会规范属性进行研究[7,9-11] 。

社会规范理论认为, 在社会规范的指引下, 社区成员将符合社会普遍认同的行为准则作为衡量决策的一项重要准绳, 其行为遵循社区共同认可的行为模式[9-13] 。 一般来说, 社会规范是社区成员共识的产物, 体现了社区成员共同的价值观和伦理观。 一旦个体行为违背社会规范, 则意味着个体的价值观和伦理观背离了社区的共同认知。 因而, 违背社会规范的个体很可能产生强烈的负罪感和羞耻感, 而且易被社区其他成员孤立, 甚至遭受制裁[13] 。 此外, 社会规范(社会行动的规则)通常是社区成员之间博弈的最优解和均衡解。 博弈的一方难以通过单方面的变化达到新的均衡, 且单方面的变化很可能导致其“收益”下降。 因此, 社区成员普遍倾向于遵守社区业已形成的共同认知和共同信念[9,10,12,13] 。 Cialdini[11] 指出, 在某种程度上, 社会规范通过社会认同启发(social proof heuristic)得以傳播和强化。 当个体行为和态度与社会规范保持一致时, 往往可以获取社会的赞许和强烈的社区支持。 因此, 当个体意识到某一特定行为受到强烈的社会支持时, 往往选择步人后尘并模式化其个人行为。

合法性理论(legitimacy theory)认为组织通常是一个开放的系统, 需要不断与其所处环境进行信息和物质的交换, 因而组织的生存和发展离不开当地社区的支持。 换言之, 组织需要获得一定的合法性才能保证企业生存和发展[7,14,15] 。 Marquis等[16] 指出, 如果一个组织的决策与当地社区的社会规范发生冲突, 那么社区成员很可能在共同信念的驱动下采取措施抵制该组织, 从而否定该组织的合法性。 因此, 组织获取合法性不可或缺的条件包括其决策符合所处地域的社会规范, 即使组织成员并非是社区成员。 此外, Hilary和Hui[7] 指出, 组织与当地社区的物质交换, 很可能将地域的社会规范通过雇佣当地人员引入组织内部, 进而影响组织的行为规范, 最终表现为二者的趋近, 即便不能接近, 至少二者之间不应存在矛盾之处。 由此可见, 组织对合法性的迫切需求很可能迫使其做出决策时考虑是否背离了地区的社会规范, 社会规范包括习俗、传统、文化、宗教及惯例等。 此外, El Ghoul等[17] 、Du[18] 、Du等[19] 指出, 即使公司的董事与高管并非宗教信徒, 但他们可能需要尊重当地的宗教社会规范, 因此他们必须和具有宗教信仰的员工、客户、供应商、顾客等进行交流和沟通, 从而形成一个类似的虚拟社区; 进一步地, 宗教氛围将成为这个社区的共同知识, 影响社区内所有人的行为, 无论某个特定的个人(如高管或董事)是否为宗教信徒。

身份认同理论(identify theory)指出, 群体及个体的行为往往必须遵循自身认同角色的行为规范和准则[20] 。 在众多身份标签中, 文化认同是重要的身份认同内容之一。 换言之, 群体或个体决策在很大程度上受到地区文化因素的影响。 不可否认, 宗教古已有之, 地区文化融合了传统宗教所包含的价值观、伦理观及世界观等[20,21] 。 进一步地, Brammer 等[2] 指出, 宗教在塑造和传播文化、建立社会行为准则过程中发挥了重要的作用, 宗教团体通过提供角色期望、建立理论框架来深化信徒对区域特定观念的认识, 进而有助于强化身份认同[22] 。 前期文献研究发现, 宗教组织或参与宗教活动有助于社区成员构建社会网络、形成社会资本[23,24] , 特别是有利于在区域内的各类身份标签中打上宗教价值观和伦理观的烙印[12,22,25-27] 。 因此, 在宗教氛围浓厚的地区, 无论区域内的群体或个体是否具有宗教信仰, 只要他们认同区域提供的身份, 就很可能自觉地遵守身份所附加的行为准则, 从而在决策时潜移默化地受到宗教因素的影响。

无论基于何种路径分析宗教的经济后果, 宗教的共性特征都是分析经济后果的逻辑起点, 这是因为相关的讨论和分析都必然要说明公司受到了宗教哪些方面的影响, 从而做出了什么经济决策, 产生了怎样的经济后果? 宗教的共性特征通常是指受到宗教影响的群体所共有的特征, 它们决定了宗教对公司行为的影响会有什么经济后果。 学者们主要从偏好特征、行为特征及伦理特征三个方面对宗教的共性特征进行研究。

前期研究发现宗教信徒在风险偏好[5-7,28,29] 、信任偏好[30-32] 、投机偏好[8] 等方面与其他社群具有显著不同的特征。 具体而言, Hilary和Hui[7] 、Miller和Hoffmann[28] 通过实验发现, 具有宗教信仰的个体通常拥有更强的风险规避偏好。 Guiso等[31] 研究发现, 具有宗教信仰的个人更倾向于信任他人, 也更容易得到他人的信任。 Putnam[30] 和Guiso等[31] 进一步区分不同宗教类型后研究发现, 新教教徒比天主教教徒更容易选择信任他人。 McCullough和Willoughby[33] 则关注了宗教信徒的行为特征, 他们认为宗教可以对个体精神世界中的自我控制和自我调节施加作用, 从而影响个体的行为特征。 例如, 宗教信徒的行为更加友善、更平易近人、更加克制。 此外, 宗教具有伦理特性, 即信徒受宗教伦理的影响, 其行为体现出一定的伦理特征。 例如, 受宗教影响的群体通常表现出诚实守信品质, 在容忍违反伦理的行为、包容差异性等方面具有显著不同的特征[3,34-38] 。 李若木、周娜[39] 指出世界上绝大多数的宗教具有利他主义的价值观, 因而信徒更可能受其驱动表现出利他主义行为, 他们通过2007年中国居民精神生活調查研究发现, 宣称具有宗教信仰或参与宗教实践的个人更可能参与社会公益活动。

三、宗教变量的度量

(一)高管的宗教信仰

已有文献主要通过调查问卷的形式获取高管的宗教信仰数据, 并采用虚拟变量法度量高管个体是否受到宗教的影响。 一般来说, 虚拟变量表示高管是否信仰某宗教、是否属于某教派、是否参与宗教活动等。 例如, 基于中国私营企业研究课题组①提供的“中国民营(私营)企业家抽样调查”数据, Du[24] 、Jiang等[40] 、Shen和Su[41] 、Liu等[42] 、王文龙等[43] 、辛宇等[44] 以及曾建光等[45] 均采用虚拟变量表示企业家个人是否受到宗教的影响。 此外, 阮荣平等[46] 、周怡和胡安宁[47] 依据复旦大学社会学系提供的“温州民营企业主慈善捐赠行为调查”数据, 采用虚拟变量法度量企业家的个人宗教信仰。 Ellahie等[48] 根据CEO的姓名来判别其所属宗教族群, 采用虚拟变量法度量CEO个体的宗教信仰, 该方法为测度个体层面的宗教信仰提供了新思路。

用高管是否具有宗教信仰来度量宗教变量的优点是简洁、更容易被接受。 但是, 这种度量方法也存在以下缺点:第一, 是否具有宗教信仰和对宗教的虔诚程度是两个不同的概念, 而实际上较高的宗教虔诚度才是导致信徒行为差异的主要原因。 第二, 高管是否具有宗教信仰的信息源于问卷调查或访谈等, 因此受到研究方法固有特点的制约, 使研究结果存在偏差。 例如, 问卷调查和访谈往往是某一(某些)时点的数据, 将之用于截面分析可能并没有太大问题, 但是一旦将其用于时间序列分析, 可能面临着宗教信仰是否会变化②、宗教虔诚度强化或弱化等问题。 第三, 基于中国资本市场的背景, 一些人往往不愿意说出自己是否具有宗教信仰。 为此, 调查数据与访谈得出的高管是否具有宗教信仰数据, 可能存在低估的可能性。 第四, 一些受调查者可能并不能够充分地区分宗教信仰、宗教虔诚与宗教体验等, 从而导致调查的数据偏差极大。 例如, “当代中国人民精神生活调查”(the Spirit Life of Contemporary Chinese People, SLCCP)发现, 中国的宗教人口已经超过了3亿人[49] 。 但另一项调查“中国人精神生活调查”(Chinese Spirit Life Survey, CSLS; 美国普渡大学“中国宗教与社会研究中心”) 却认为, “SLCCP调查中中国宗教信仰的人口被很大程度低估了, 实际上在中国80%的人民信仰宗教或有不同程度上的宗教体验”[24] 。 第五, 个人宗教信仰与社会规范之间并非总是保持一致。 个人信仰支配着高管个人的决策行为。 然而, 不信奉宗教的高管就必然不受宗教的约束吗?答案显然是否定的。 高管的决策行为也很可能受到社会制度的约束, 其中当然包括宗教这一非正式制度。 就这一点来说, 采用高管宗教信仰来度量宗教对公司的影响很可能存在样本偏差。

(二)区域社会规范

1. 国家层面的度量方法。 现有文献主要采用三种方法度量国家层面的宗教社会规范:第一, 采用虚拟变量法度量国内占据支配地位的宗教度量宗教社会规范。 例如, Stulz和Williamson[50] 、Salaber[51] 、Kim和Daniel[52] 将国家划分为新教国家、天主教国家、伊斯兰国家、佛教国家、希腊东正教国家等。 第二, 采用宗教信徒的人口比例来度量宗教社会规范的强度[53] 。 第三, 采用跨国问卷调查数据来识别国家层面的宗教社会规范。 例如, Callen等[53] 、Kanagaretnam等[54] 、Chen等[55] 、Qian等[56] 依据“世界价值观调查”(World Values Surveys)中提供的关于宗教仪式参与(religious service attending)、宗教重要性(religious importance)、内在的宗教信仰(intrinsic religiosity)等信息构建国家层面的宗教变量。

国家层面的宗教变量主要适用于跨国比较研究, 难以在特定国家内研究宗教对公司行为的影响。 对于大国而言, 由于历史等因素造成宗教在地区间存在显著的差异, 国家层面的度量方法较为粗糙, 未考虑这些差异的影响。

2. 行政区域(州/省、市、县)层面的度量方法。 前期文献采用行政区域层面的某些特征来度量宗教社会规范。 具体而言:第一, 按照行政区域内的宗教信徒比例识别出占主导地位的宗教。 例如, Shu等[57] 根据各州的新教教徒和天主教徒的比例, 将美国公司划分为处于新教地区的公司和处于天主教地区的公司。 Volonté[58] 则按照瑞士行政区域内的宗教人口比例, 将行政区域划分为天主教地区和新教地区。 第二, 采用行政区域内宗教人口比例来度量宗教社会规范的影响强度[7,8,59-66] 。 第三, 采用行政区域内宗教场所或宗教机构的数量来度量宗教社会规范的影响强度[17,66] 。 第四, 采用针对行政区域内宗教影响的调查问卷数据来度量宗教社会规范的强度。 例如, McGuire等[27] 、Chourou[67] 和Omer等[68] 采用按照行政区域分类统计的盖洛普民意测验, 从宗教认知(cognitive)、情感(affective)和行为(behavioral)三个方面构建宗教社会规范变量。

行政区域(州/省、市、县)层面的宗教度量方法具有方法简单、执行成本低的特点。 但其可能存在一定缺陷:第一, 该方法假设行政区域内宗教的分布是均匀的[69] , 然而事实可能并非如此。 第二, 该方法为特定行政区域内的所有公司设定了一个共同的宗教影响的数值, 认为所有公司受到的直接影响是相同、无差异的, 这与现实并不相符, 且忽略了公司特质。 第三, 该方法很可能导致严重的截面自相关问题, 从而导致回归结果出现偏差[69,74] 。 第四, 对处于两(多)个行政区域交界处的公司的宗教变量如何进行度量, 该方法的缺陷显露无疑。

3. 公司层面或准公司层面的度量方法。 已有文献基于地理近邻性概念, 将宗教社会规范的度量从行政区域层面进一步拓展到类公司层面。 例如, Du[69] 采用公司方圆一定半径范围内(如100千米、200千米和300千米等)宗教场所的数目, 或公司与最近宗教场所的距离倒数来度量公司受到宗教社会规范影响的强度。 采用类似度量方法的前期文献还包括Du[18] 、陈冬华等[70] 、杜兴强等[71] 及曾泉等[72] 。

运用该方法度量宗教变量的具体步骤如下。

(1)使用Google-earth查找上市公司(会计师事务所及分所)与寺庙(道观)的经纬度。

(2)定义寺庙(道观)的经度与纬度为λR与ΦR、公司地址的经度与纬度为λF与ΦF, 然后计算θ如下:

(3)计算单位劣弧长度RAD:

RAD=(40075.04/360°)×(180°/π)

40075.04千米代表地球赤道的周长。

(4)计算公司与寺庙(道观)之间的距离——沿着地球表面公司到寺庙(道观)之间的劣弧长度:

(5)直接用公司与寺庙(道观)之间的距离来度量宗教影响, 包括公司的注册地址(办公地址)与最近的一个寺庙(道观)之间的距离、公司的注册地址(办公地址)与最近的N个寺庙(道观)之间的平均距离, 从而形成第一组(类型)的宗教变量(逆向变量; 距离越远, 宗教氛围强度越弱)。 如果直接采纳该方法, 由于任意两个公司的注册地址(办公地址)重合的概率不高, 第一組基于绝对距离度量的宗教变量不会极为接近, 从而可以类似地被视为公司层面的宗教变量。 该方法可以直接用来进行差分模型的分析。

(6)根据公司与寺庙(道观)之间的距离, 研究者可以事先设定一定半径R范围(R可以取阈值20千米、50千米、100千米、200千米), 然后计算公司一定半径R范围内有多少家寺庙(道观), 从而获取第二组(类型)度量宗教(或宗教氛围)的变量[正向变量; 一定半径范围内寺庙(道观)越多, 宗教氛围强度越强]。 该变量属于准公司层面的宗教变量, 该方法下围绕寺庙(道观)R半径范围内的所有公司的宗教受影响强度都被设定为是相同的。 这与现实并不完全相符, 至少没有考虑公司的异质性及不同公司高管(董事)行为的异质性。

(7)从上述两组变量中衍生出的宗教变量, 包括公司的注册地址(办公地址)与最近的一个寺庙(道观)的距离的倒数、公司的注册地址(办公地址)与最近的N个寺庙(道观)之间平均距离的倒数, 从而形成第三组(类型)宗教变量(正向变量)。

(8)标准化的宗教影响变量, 计算式为:(Max_DISt-DISi,t)/(Max_DISt-Min_DISt)[19] , 从而形成第四组(类型)宗教变量(正向变量)。 其中, DISi,t代表 i公司的注册地址(办公地址)与最近的寺庙(道观)的距离; Max_DISt(Min_DISt)代表DISi,t在t年的最大(最小)值。

准公司层面的宗教度量方法近年来在宗教与公司行为的研究领域得到了广泛应用。 首先, 该方法本质上是基于地理近邻性构建宗教氛围变量, 既有利于克服缺乏宗教统计资料的局限性, 又在度量上考虑了地理邻近的分布不均匀可能引起的区域差异。 其次, 该方法最大的优势在于可以为每个公司赋予一个几乎独一无二的宗教变量值, 宗教度量从行政区域(州/省、市、县)层面拓展到公司层面, 至少是准公司层面, 从而可以有效避免截面自相关问题带来的困扰。 最后, 该方法可以解决两(多)个行政区域交界处的公司的宗教变量的度量问题。

准公司层面的宗教度量方法可能面临的困境有:公司的宗教氛围和高管(董事)的宗教信仰之间被假设具有很高的拟合度, 但是并无一致性的经验证据支持两者可直接通约。 为此, 研究者需要针对特定的研究背景、采用类似Du等[19] 的方法、事先确认准公司层面的宗教度量与高管(董事)个人宗教信仰之间的关系。 此外, 准公司层面的宗教度量方法很大程度上依赖于公司的注册地址(办公地址), 但注册地址(办公地址)的选择并非纯粹外生, 而是考虑了多种因素, 如交通便利性、税收、地区法律与营商环境等。 为此, 如何尽可能地排除其他更重要的影响因素仅确认宗教对公司行为的影响, 以及排除研究结果并非上述其他与公司选址相关的因素所导致就十分重要了。 换言之, 研究者必须尽可能地确认宗教对公司行为的影响是最主要的因素。

4. 其他度量方法。 值得注意的是, Alsaadi等[73] 采用公司是否为回教股价指数(Shariah Index)成分股来判断公司是否受到伊斯兰教的影响。 该方法属于一种以市场为基础的宗教度量方法, 为学术界计量宗教影响提供了一种新思路和新方法。 但是, 该方法的适用范围受到具体国家的宗教政策以及社会政治与经济环境的影响。

四、宗教与公司行为:文献与发现

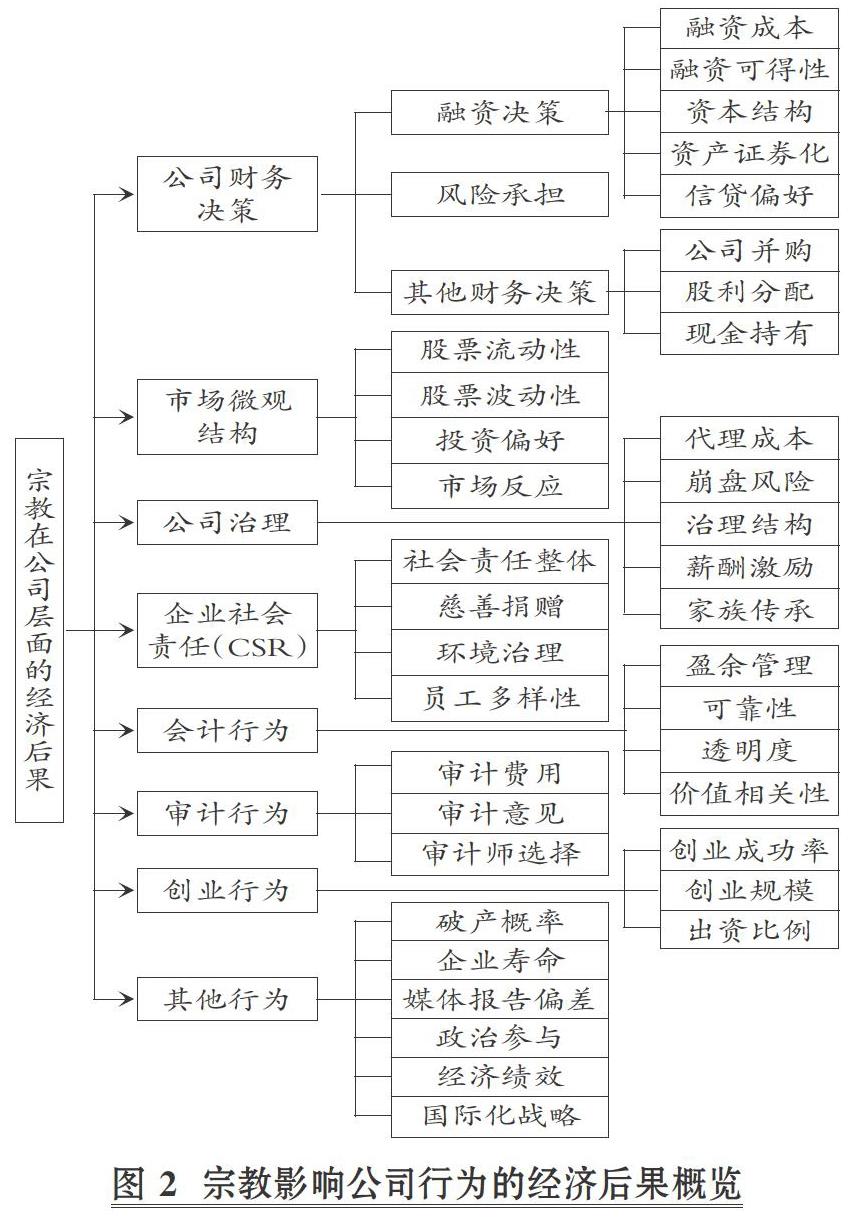

学者们对宗教在微观经济领域中的经济后果展开了深入且广泛的研究, 研究概览见图2。

(一)宗教与公司财务决策

风险偏好和投机偏好是影响公司财务决策的重要因素, 因而学者们从宗教具有偏好特征切入, 主要关注宗教对公司的融资决策、风险承担、企业并购、现金持有和股利政策等方面的影响。

1. 宗教与融资决策。 前期研究分别从权益融资和债务融资的角度分析了宗教对融资决策的影响, 主要发现宗教有助于降低权益融资成本和债务融资成本。 例如, El Ghoul等[17] 研究发现, 公司所处地域的宗教氛围越浓厚, 公司的权益融资成本越低。 Hu等[75] 关注了中国上市公司的宗教氛围对权益资本成本的影响, 他们发现宗教氛围与权益资本成本显著负相关。 Chen 等[55] 指出, 宗教文化作为重要的治理机制有助于降低借款公司的盈余波动、治理风险及违约风险, 从而可以降低债务资本成本, 宗教文化的强度与贷款利率之间呈显著负相关关系。 Cai和Shi[76] 研究发现, 公司的宗教氛围越浓厚, 公司发行债券的利率越低。 He和Hu[77] 发现宗教氛围与公司的贷款利率显著负相关, 中国宗教氛围浓厚的公司其贷款金额显著更高、受到的融资约束显著更小, 并指出银行对贷款人的伦理特征、风险规避偏好进行评估可能是导致上述结果的主要原因。 Cai和Shi[76] 研究发现, 公司的宗教氛围越浓厚, 其采用债务融资的概率越低、信用评级越高、债务契约中限制性条款越少。 Qian等[56] 研究发现, 宗教氛围与公司的银行贷款规模呈显著正相关关系。

一些学者还注意到宗教对公司资本结构的影响, 发现不同类型的宗教对资本结构的影响具有不对称性。 Baxamusa和Jalal[78] 分析了天主教与新教对公司资本结构影响的差异, 他们发现财务杠杆水平在受天主教影响的公司中显著更高, 受天主教影响的公司更倾向于债务融资, 更少采用权益融资; 进一步研究发现, 两类公司在对资本结构的调整速度方面存在不对称性, 即在实际杠杆低于目标杠杆的情况下, 受天主教影响的公司调整资本结构的速度显著更快; 在实际杠杆高于目标杠杆的情况下, 受新教影响的公司调整资本结构的速度显著更快。

一些学者还从风险和伦理的角度分析了宗教可能对出资方行为产生的影响。 Abdelsalam等[79] 研究发现, 宗教影响力与银行进行资产证券化的概率显著负相关, 具有宗教背景的银行更不可能采用资产证券化的方式降低信用风险, 即使实施资产证券化, 其也更倾向于采用严格的监管模式。 Mersland等[80] 研究發现, 具有基督教背景的小额信贷机构往往拥有更少的女性客户、索取更低的融资风险溢价, 其财务绩效显著更低。

2. 宗教与风险承担。 一些学者基于银行风险管控的视角研究了宗教与银行业风险之间的关系。 总体来说, 他们的研究具有较为一致的结论, 均发现宗教在银行业的风险控制中发挥了积极的作用。 Adhikari和Agrawal[63] 认为:宗教具有的风险规避偏好有助于降低银行的风险; 银行的宗教氛围越浓厚, 其股票收益波动率、股票收益的拖尾风险、银行管理的系统风险和贷款违约风险均显著更低。 Baele等[81] 发现:与传统贷款相比, 伊斯兰银行贷款的违约率显著更低; 伊斯兰银行贷款的违约率与宗教活动和宗教影响力显著负相关。 Chircop等[82] 以美国银行业为研究对象调查发现, 银行支行层面的宗教氛围对银行的风险承担具有显著的抑制效应。 此外, 有学者注意到宗教的风险偏好可能对基金的投资策略产生影响。 例如, Shu等[57] 发现, 基金的管理部门处于天主教比例较高的地区或新教比例较低的地区, 其收益的波动率显著更高, 这些基金的投资组合集中率更高、投资组合的交易额更大、内部交易更频繁、采用更多的“锦标赛”式管理模式。 Gao等[83] 发现, 对冲基金的宗教氛围越浓厚, 其越倾向于持有低风险的股票、选择越分散的投资组合, 因而这类基金的总体风险和非系统性风险显著更低。

除金融行业外, 众多学者也关注到宗教对其他行业公司的风险承担行为的影响。 例如, Baxamusa和Jalal[84] 发现, 与具有基督教信仰CEO的公司相比, 具有天主教信仰CEO的公司的财务杠杆显著更低, 多元化经营程度和投资比例显著更高。 Boone等[85] 认为避税战略包含重大不确定性, 若公司总部处于宗教氛围浓厚的地区, 其避税的概率显著更低。 Hilary和Hui[7] 发现, 公司所处地域的宗教人口比例与公司风险(股票收益的波动率、资产收益率的波动率、研发投入等)呈显著负相关关系。 Jiang等[40] 以中国家族企业为研究对象, 发现家族企业的创始人具有宗教信仰与财务杠杆水平、固定资产投资比例、无形资产投资比例均呈显著负相关关系。

简言之, 学者们对宗教与公司风险的研究总体上获得了比较一致的结论, 即认为与不受宗教影响的企业相比, 受宗教影响的企业具有更低的公司风险、实施更少的风险承担行为, 但是不同的宗教对风险承担的影响存在明显的差异。

3. 宗教与其他财务决策。 一些学者关注到宗教对公司并购、股利政策及现金持有等方面的影响。 例如, Chen等[86] 发现, 收购方所处地区的宗教派别越具有改革背景, 收购公告的市场反应越大。 Chintrakarn等[87] 发现, 收购方所处地区的宗教氛围越浓厚, 收购公告的市场反应越小。 Dow等[88] 发现, 收购方所在国的宗教与被收购方所在国的宗教之间差异越大, 并购后收购方的持股比例越低; 被收购方所在国或收购方所在国的宗教多元化程度越高, 并购后收购方的持股比例越低。 Prasadh和Thenmozhi[89] 以跨国并购为研究对象, 发现国别间宗教的差异越大, 跨国并购的成交量越低。 Ucar[90] 的研究表明, 公司处于新教比例越高的地区, 其股利支付可能性越大。 Hu等[91] 发现, 公司受新教影响越大, 其现金持有水平越低。

(二)宗教与市场微观结构

探讨宗教如何影响微观市场中的投资者行为是宗教经济学微观研究领域的重要分支。 需要说明的是, 本部分需要归纳的研究内容与前文“宗教与风险承担”中归纳的部分研究内容存在交叉重合。 例如, 前文将宗教与基金投资策略之间关系的研究归类为宗教对金融业公司风险承担行为的影响, 而该类研究还可以划分为宗教对市场投资者行为的影响, 在此不予赘述。

本部分主要针对宗教与投资者总体偏好的研究进行总结。 例如, Al-Awadhi和Dempsey[92] 发现在海湾阿拉伯国家合作委员会成员国家中, 非伊斯兰股票更容易被忽略, 伊斯蘭股票往往具有更高的收益、更低的流动性。 Al-Khazali等[93] 则发现, 在伊斯兰斋月期间, 伊斯兰国家的股票市场波动率显著下降。 Blau[94] 以美国存托凭证为对象研究发现, 宗教氛围显著降低了美国存托凭证的波动性。 Bitar和Tarazi[95] 认为伊斯兰银行受伊斯兰教法影响, 遵循利益共享与风险共担原则, 伊斯兰银行的资本充足率与债权人权益之间呈显著的正相关关系。 Kumar等[8] 发现, 在新教教徒比例较高的地区, 投资者更倾向于购买“彩票型”的股票, 公司更愿意实施员工股权激励计划, 首次股权募集日的股票回报率显著更高。 Salaber[51] 发现:宗教显著地降低了烟草和酒精制造商等“罪恶公司”的股票价格; 在新教地区, 罪恶股票(sin stocks)的价格显著更低。 Peifer[96] 发现, 具有宗教背景的社会责任投资基金的投资者结构最稳定。 Pantzalis和Ucar[60] 发现, 处于不同宗教区域的投资者对在复活节周的公司公告具有不对称的反应:在宗教氛围较浓厚的地区, 投资者对好消息和坏消息的即时反应均较显著, 但在宗教氛围较淡薄的地区, 仅好消息的即时反应较显著; 在宗教氛围较弱的地区, 好消息和坏消息的盈余公告漂移现象均较显著, 而在宗教氛围较浓厚的地区, 投资者仅对坏消息具有较显著的反应。

(三)宗教与公司治理

20世纪90年代以来, 西方学者试图寻找宗教对微观经济影响的中间机制, 在此过程中逐渐关注到宗教与公司治理之间的联系。 公司治理本质上就是对人的治理, 而人的宗教信仰在约束和规范人的行为方面发挥着支配作用。 学者们基于地理近邻性概念将宗教的度量方法推进到准公司层面, 进而研究了宗教对公司代理成本的影响。 例如, Du[69] 以中国上市公司为研究对象, 发现准公司层面的宗教影响可以显著地降低股东与管理层之间的代理成本; 区分宗教类型后研究发现, 佛教对代理成本的抑制作用显著, 而道教对代理成本的抑制作用不显著, 这表明不同类型的宗教对代理成本的影响具有非对称性。 Du[18] 发现公司周围佛教氛围越浓厚, 其大股东掏空上市公司的行为越少。 陈冬华等[70] 发现, 中国上市公司的宗教传统与公司治理水平之间呈显著正相关关系。 杜兴强等[71] 发现, 佛教与中国上市公司的过度投资行为呈显著负相关关系, 表明佛教作为一种社会规范, 可以缓解股东与管理者之间的代理冲突, 弱化管理者的机会主义行为和过度自信, 进而抑制过度投资。 Callen和Fang[97] 、曾爱民和魏志华[98] 发现, 公司总部的宗教氛围与公司的股价崩盘风险之间存在显著的负相关关系。

此外, 有学者分析了宗教对治理结构、薪酬激励、家族传承等公司治理具体形式所产生的影响。 例如, Chintrakarn等[99] 发现公司的宗教氛围越浓厚, 其董事会的结构越稳定, 只有当宗教氛围的强度超过临界值后, 宗教对抑制代理冲突才具有显著的影响。 Volonté[58] 研究发现, 处于瑞士罗马天主区的公司偏好单层的治理结构, 而双层的治理结构则在处于瑞士新教区的公司中更普遍。 Cornanic等[100] 研究发现, 宗教虔诚度与高管薪酬之间存在显著的负相关关系; 他们进一步区分宗教类型后发现, 公司所在地的新教人口比例与高管薪酬显著负相关, 而天主教人口比例与高管薪酬呈现显著的正相关关系。 这说明在天主教盛行的地区, 高管薪酬具有“薪酬补贴”效应; 而在新教盛行的地区, 高管薪酬存在“薪酬折扣”效应。 Ellahie等[48] 发现, 若CEO祖先的宗教起源于伊斯兰教或犹太教, 则CEO偏好高比例的浮动薪酬, 而非固定薪酬, 这可能与教义中契约共享精神有关。 Zolotoy等[101] 研究发现, 宗教社会规范显著地削弱了CEO期权激励与公司价值的敏感性。 Shen和Su[41] 发现, 具有宗教信仰的家族企业创始人倾向于将控制权传承给下一代, 具有东方宗教信仰的创始人的这种倾向性更显著。

已有文献一致认为宗教对代理成本、机会主义行为具有一定的抑制作用, 但是对宗教与公司治理具体形式的研究并未形成一致的结论, 这可能是由于不同宗教具有一些不同的特性。

(四)宗教与企业社会责任

宗教的伦理特征与商业伦理之间天然地建立了联系, 因而一些学者将研究焦点集中在宗教对CSR的影响上。 学者们通常将企业社会责任视为一个整体, 研究宗教对CSR整体的影响。 例如, Chatjuthamard-Kitsabunnarat等[102] 认为, 宗教的伦理特征驱动具有宗教信仰的管理者秉承善意去对待利益相关者, 只有管理者宗教信仰的虔诚度超过临界值时, 宗教信仰才能对企业履行CSR产生显著的影响。 Du等[19] 通过实证检验发现, 中国上市公司的宗教氛围显著促进了其履行CSR。 Griffin和Sun[65] 发现, 宗教信仰的虔诚度与企业披露CSR的频率显著负相关, 而宗教信仰的归属感与企业披露CSR的频率显著正相关。 Jin等[103] 发现, 宗教社会规范的强度与企业披露CSR缺陷之间显著正相关。 Wu等[104] 、Harjoto和Rossi[105] 以美国公司为研究对象, 发现公司总部所在县的宗教氛围越浓厚, 其履行企业社会责任情况越好。

CSR存在多重维度, 因此, 有学者开始关注宗教对企业履行CSR行为的具体维度(如慈善捐赠、环境保护、员工多样性等)产生的影响。 例如, Du等[106] 发现宗教作为一种社会规范显著地提升了公司的慈善捐赠水平。 王文龙等[43] 研究发现, 宗教因素显著地提升了公司捐赠的概率和强度, 但宗教影响受到关系因素的限制。 周怡、胡安宁[47] 通过对温州民营企业主的调查问卷进行分析后发现, 有宗教信仰的企业主进行慈善捐赠的数额显著更高, 他们更倾向于通过慈善组织的形式进行捐赠, 更不关注捐赠的回报(如捐赠是否被宣传、是否受到表彰)。 曾建光等[45] 研究发现, 在中国, 公司高管个人的宗教信仰显著地促进了其个人捐赠水平的提升, 相比西方宗教信仰, 东方宗教信仰对高管个人慈善捐赠的影响更为显著。 Du等[107] 以中国重污染行业为研究对象, 发现公司的佛教氛围越浓厚, 其环境绩效显著越好。 毕茜等[108] 发现, 公司总部所在地区的宗教传统文化显著地促进了企业环境信息的披露。 曾泉等[72] 发现, 宗教社会规范有助于提升高污染行业上市公司的节能减排成效。 Cui等[61,62] 通过对调查问卷的分析发现, 公司所处社区的宗教氛圍与企业的环境保护实践显著正相关, 且社区的宗教虔诚度有助于增强公司员工的多样性。

已有文献对宗教如何影响CSR已形成了基本一致的结论, 即宗教可以显著地促进企业履行CSR。 该研究结论支持了宗教的伦理特征与CSR内涵之间高度契合的观点。

(五)宗教与会计行为

已有研究侧重于研究宗教对会计信息质量的影响, 但没有形成一致的结论。 Abdullah和Said[109] 研究发现, 接受正规伊斯兰宗教教育的会计人员往往对舞弊等违规行为具有显著更低的容忍度。 因此, 一些学者认为宗教的伦理特征有助于提升会计信息的可靠性和透明度。 例如, Du等[110] 基于中国资本市场的经验证据, 发现宗教作为一种社会规范显著地降低了公司的可操纵性应计总额。 Dyreng等[59] 发现公司总部所在地的宗教氛围越浓厚, 其进行财务重述的概率越低。 Grullon等[111] 研究发现公司所处地区的宗教氛围越浓厚, 其操纵盈余、面临集体证券诉讼的可能性均显著更低。 Kanagaretnam等[54] 关注了宗教对银行的盈余管理行为的影响, 发现宗教虔诚度显著地抑制了银行为避免亏损或达到盈利预期而向上增加盈余的操纵行为。 Quttainah等[112] 发现伊斯兰银行实施盈余管理行为的概率显著更低。 Riahi-Belkaoui[113] 通过调查美国公司发现, 具有教会背景的公司, 其盈余透明度显著更高。 陈冬华等[70] 研究中国上市公司的宗教氛围后发现, 公司的宗教氛围越浓厚, 其发生财务违规行为的概率越低。 然而, 也有学者发现盈余管理与宗教之间不存在显著的相关关系[53] 。

此外, 有学者发现宗教可以影响不同的盈余管理方式, 最终可能导致盈余管理的增加。 例如, Alsaadi等[73] 认为, 股票是否为回教股价指数(Shariah Index)成分股可用于判断公司是否遵守伊斯兰教法, 研究结果表明, 加入回教股价指数的公司具有显著更高的盈余操纵水平。 McGuire等[27] 以美国公司为研究对象, 发现公司受宗教氛围的影响越大, 其发生财务报告违规的可能性越小, 管理层越愿意采用真实盈余管理而不是运用可操纵性应计项目进行盈余管理。

已有文献还关注了宗教对会计信息价值相关性的影响, 发现二者之间存在显著的正相关关系。 例如, Lu[114] 研究发现, 公司所在地的宗教氛围越浓厚, 其盈余反应系数越大。 Chourou[67] 发现, 美国投资银行所在地的宗教氛围显著提升了其报告资产的价值相关性。

(六)宗教与审计行为

前期文献主要从审计定价、审计意见、审计师选择的视角研究了宗教对审计行为的影响。 例如, Callen和Fang[64] 按照投机偏好区分宗教类型, 研究发现公司所在地占支配地位的宗教越具有投机偏好, 公司支付的审计费用显著越高。 Du[115] 采用密歇根大学开发的宗教数据库重新建构了宗教变量, 并提供了宗教影响审计质量的经验证据。 Gul和Ng[66] 则发现公司所处地区的宗教人口比例越高, 其审计费用越低。 Leventis等[116] 认为宗教可以作为一种降低审计风险和审计成本的制度性监督机制, 研究结果表明, 公司总部所在地的宗教虔诚度越高, 其审计费用越低。 Omer等[68] 从审计机构的宗教氛围视角, 研究发现审计机构所在地的宗教氛围越浓厚, 其发表持续经营不确定审计意见的概率显著越高。 陈冬华等[70] 研究发现, 公司所在地的宗教氛围越浓厚, 公司被出具非标准审计意见的概率越低。 冯文滔[117] 关注中国传统宗教对审计行为的影响发现, 公司的宗教氛围与选择高质量审计的概率、支付的审计费用之间显著正相关; 进一步区分宗教类型后发现, 上述结论仅对佛教影响成立。

已有文献在宗教对审计意见、审计师选择的影响方面具有一致的结论, 均认为宗教有助于降低出具非标准审计意见的概率、提升选择高质量审计的概率。 然而, 已有文献对宗教如何影响审计收费的研究结论较混乱, 这可能是因为审计定價问题是一个复杂的混合体, 既受到审计风险的影响, 又受到审计工作复杂度的影响。

(七)宗教与创业行为

Gursoy等[118] 研究发现, 与非穆斯林企业家相比, 穆斯林企业家更尊重宗教传统, 从而导致他们面临选择、创造和探索时更加保守, 而非穆斯林企业家则更具有独立思想、更愿意追求物质利益。 Liu等[42] 通过调查问卷对中国1032位企业家的个人宗教信仰与创业活动进行研究后发现, 具有信奉佛教的创始人的企业, 拥有显著更高的经济绩效、从事更多的风险承担活动。 Liu等[42] 指出, 出现上述现象的原因可能在于, 在中国, 佛教的价值观有助于提升新创企业的社会资本和政治资本、鼓励企业从事符合社会责任目标的活动、拥有更长远的利益导向, 进而有利于企业获得社会认同和关键资源。 林嵩和徐正达[119] 研究发现, 创业者受宗教影响的程度(捐赠的频率)与创立企业的规模存在显著的正相关关系。 阮荣平等[46] 通过对调查数据的分析发现, 企业家具有宗教信仰与创业的概率显著正相关。 辛宇等[44] 认为, 宗教通过影响人与人之间的信任和情感联结, 来缓解创业面临的信息不对称和代理冲突; 他们分析了“第九次私营企业调查”问卷数据后发现, 民营企业所处地区的宗教传统与创业者的出资比例显著负相关, 与家族外部成员的出资比例显著正相关, 而且创业者个体的宗教信仰可以强化上述两类相关关系。

纵观已有文献, 关于宗教如何影响创业活动尚没有形成一致的结论。 一部分学者发现宗教抑制了创业活动[118] , 然而大多数学者认为宗教有助于提升创业行为的成功率、扩大创业规模[42,44,46,119] 。 研究结论出现不一致的原因可能在于, 不同的制度背景下, 各类宗教形式对企业风险承担行为、构建社会资本以及形成价值判断等方面的影响存在差异。

(八)宗教与其他公司行为

除上述研究领域外, 一些学者还从企业破产、企业寿命、媒体报道偏差、政治参与、企业经济绩效及国际化战略等视角研究了宗教在微观经济活动中的经济后果。 由于在这些领域内研究的经济后果较分散, 本文将它们归类为其他公司行为。

具体而言, Buehler等[120] 的研究结果表明, 在宗教氛围浓厚的地区, 公司破产的概率显著更低。 Du等[121] 的研究表明, 民营企业家的宗教信仰显著提升了其所在企业的寿命。 Du[24] 基于中国私营企业数据, 发现企业家个人的宗教信仰有助于其提升政治参与程度, 慈善捐赠显著地削弱了企业家个人宗教信仰与政治参与之间的正相关关系。 Hooy和Li[122] 研究发现, 在马来西亚, 与不具有伊斯兰信仰的CEO的公司相比, 具有伊斯兰教信仰的CEO的公司经营业绩显著更低; 进一步研究表明, 受伊斯兰教主导的董事会强化了具有伊斯兰教信仰的CEO与股票收益之间的负相关关系, 但削弱了具有伊斯兰教信仰的CEO对ROA的负向影响。 Jia等[123] 研究发现, 当媒体传播的谣言来自较为正式的信息渠道时, 公司所在地的宗教氛围强度显著增加了媒体负面报道偏差的强度。 Li[124] 认为, 宗教在道德层面上有助于约束机会主义行为, 进而有利于公司以非股权联盟 (non-equity alliances)的方式而不是以合资经营 (joint ventures) 的方式进入国际市场; 如果合作双方均来自基督教国家, 则双方更不倾向于采取合资经营的方式进入对方的市场; 如果合作双方至少有一方来自无神论国家, 则双方更倾向于以合资经营的方式进入对方的市场。

五、总结与未来研究方向

(一)总结

马克思·韦伯对宗教与资本主义经济发展之间联系的描述, 仅仅是对现象的观察和思考, 未触及宗教与经济增长之间影响机制和联系纽带等深层次分析。 因此, 马克思·韦伯提出的问题还需后续的研究予以丰富。 就这一点而言, 关于宗教与公司行为的研究为认识和解构宗教在微观经济领域是否以及如何影响经济主体的决策和行为提供了重要的参考, 有助于弥补前期文献中关于宗教与经济增长在公司等微观纽带和影响机制方面的空缺。

目前关于宗教与公司行为的研究侧重于研究宗教这一重要的非正式制度如何影响微观经济活动, 特别是如何影响微观经济活动主体的决策行为。 因此, 目前研究有助于弥补前期文献中重视正式制度对经济活动的影响而忽视非正式制度对经济增长的影响所带来的不足。 按照社会制度分层理论, 宗教等非正式制度是社会制度的基础, 众多正式制度实质上是由非正式制度演化而来, 正式制度与非正式制度之间存在替代效应[1] 。 由此可见, 正式制度固然重要, 但是宗教等非正式制度通常具有更强的影响持续性、更广的影响范围、更深远的影响意义。 因此, 那些通过正式制度难以理解的经济问题, 很可能通过对宗教等非正式制度经济后果的研究而获得解答。

已有关于宗教与公司行为的文献为拓展宗教与微观经济活动的研究提供了新视角和重要的参考。 这有助于启发学者思考和检验在微观经济活动中宗教对其他参与人(如审计师、分析师、评级机构等)的行为将产生何种影响。

已有对宗教与公司行为的研究有助于厘清宗教影响公司决策的机制, 这为认识和理解其他非正式制度是否及如何影响公司行为提供了重要的参考。 前文文献指出, 宗教可以通过高管个体的信仰影响公司的决策, 或宗教作为一类重要社会制度通过社会规范机制、组织合法性机制及身份认同机制约束公司管理层的行为[7,59,69,72] 。

(二)未来可能的研究方向

1. 东方宗教对公司行为的影响研究。 已有研究大多侧重于西方宗教(如新教、天主教及伊斯兰教等)对公司行为的影响, 但对东方传统宗教的关注相对较少。 事实上, 东方、西方宗教对风险的态度、伦理标准等方面往往表现出不同的特质, 因而对公司行为的影响也很可能存在不对称性。 基于此, 侧重于东方宗教分析其对公司行为影响的机理, 并展开广泛的研究, 是一个值得关注的话题。 此外, 因为西方宗教与东方宗教在教义、形式、传统等方面存在较大差异, 所以前期文献发现的西方宗教所具有的经济后果是否适用于东方宗教, 这仍有待检验。 更重要的是, 当东方宗教(多神教)与西方宗教(一神教)共同存在于单一制度背景下时如何交互作用并影响公司行为, 可能是一个有趣的研究论题。

2. 宗教对会计行为、审计行为的影响研究。 目前文献围绕宗教与公司行为的研究, 多集中在宗教对公司财务决策、社会责任及公司治理方面的影响, 对宗教与会计行为(如会计信息质量、会计政策选择等)和審计行为(如审计定价、审计质量、审计意见)的研究相对不足。 实际上, 宗教影响往往具有持续性和普遍性, 当宗教影响的研究延伸到高管、审计师层面, 它将如何影响会计行为与审计行为值得未来研究关注。 除公司行为研究之外, 未来研究还可以关注宗教对市场中介(审计师、分析师、评级机构等)或市场其他行为人(工会组织、社团、政府)的行为产生何种影响。

3. 宗教与儒家文化及其他文化维度的竞争性影响研究。 鉴于东方宗教的非排他性和较大的包容性, 因此在中国制度背景下分析宗教对公司的行为影响时, 需要尽可能地排除来自其他文化或社会规范维度所带来的、可能的竞争性解释。 至少, 儒家文化影响必须在回归模型中加以控制, 以得到宗教对公司行为的“净”影响, 否则将可能面临遗漏重要变量的风险③。

4. 将基于地理近邻性构建的宗教变量与问卷调查(或访谈)得到的高管宗教信仰变量相结合。 已有文献对宗教社会规范的度量, 较多地着力于构建基于地理近邻性的宗教氛围变量, 并且不断对这类方法进行改进。 但是, 该方法仍然是一种近似的替代度量, 并未直接度量宗教影响。 此外, 目前研究虽然在理论上构建了地理近邻性与宗教社会规范之间的联系, 但是缺少对这种联系的验证。 建议未来的研究能够在宗教变量的度量方面, 将基于地理近邻性构建的宗教变量与问卷调查(或访谈)得到的高管宗教信仰变量相结合④。

5. 宗教与公司行为之间内生性问题的解决。 宗教与公司行为之间的内生性, 可能不属于一个研究主题, 但的确是任何研究主题都不容回避的一个技术问题。 实际上, 不同的宗教度量方式, 可能决定了不同的内生性控制方法。 以目前广泛得到采纳的、基于地理近邻性为基础确定的宗教变量为例, 宗教与公司行为的内生性控制包括如下的可行方法:基于重要变量缺失的内生性控制, 可以采纳公司层面的固定效应及构建基于公司注册地址变化(宗教强度发生变化)的差分模型[19,125] ; 关于双向因果关系的内生性控制⑤, 则应该关注自然实验背景或准自然实验背景, 例如旧城改造导致的公司地址迁移事件, 选取双重差分方法来解决双向因果关系带来的内生性。

6. 放松理性经济人假设的研究。 古典经济学仅假设人是理性的, 而在其理论体系中并没有考虑人的情感、认知等因素的影响, 这与现实显然是不符的。 那么, 未来研究可以适当放松假设, 回归现实社会, 应该关注宗教如何通过影响人的情感、认知等对公司行为产生影响。

7. 宗教的负面经济后果研究。 学者特别是中国的学者似乎应该密切关注宗教的负面经济后果(the dark side of religious influence)。 已有文献主要侧重于发掘宗教的正面经济后果(the bright side of religious influence), 但对宗教的负面经济后果关注不足。 试举例如下:

(1)宗教与科学的关系、问题一直是人类社会关注的永恒主题。 为此, 宗教与科学如何交互影响企业创新行为(R&D、专利等), 将是一个值得进一步关注的重要话题。 具体而言, 宗教对企业创新行为的影响可能并非是线性的。 纵观人类科学与宗教的发展历程, 宗教在中世纪甚至更早的时期对推动知识传播与开蒙人类智力等起到了一定的积极作用, 但宗教虔诚度发展到一定程度——如对神(上帝)的笃信, 势必影响个体、学者或科学工作者的科学精神, 至少在生物学领域内是显而易见的[126] 。

(2)宗教教义极可能是约束信徒的教条, 也可能对信徒形成一定的禁锢。 实际上, 宗教教义可能形成个人崇拜, 从而在一个社区、一个群体、一个公司内形成一种威权氛围, 进而不利于民主决策。 为此, 宗教因素可能会影响一个公司的决策文化, 从而导致一些公司治理层面的问题。

8. 非正式制度的其他维度对公司行为影响的研究。 限于主题与篇幅, 本文仅围绕非正式制度的一个维度——宗教社会规范展开讨论, 实际上非正式制度是一个多维度的概念, 还包括文化、社会风俗、传统等。 已有文献已经从理论和经验角度分析了除宗教之外的其他非正式制度安排的维度对公司行为的影响, 形成了较为丰富的研究成果。 显然, 对其他非正式制度因素是否及如何影响公司行为进行深入的经验研究不仅必要, 而且比较契合中国制度背景。 例如, 系统研究中国传统文化如何通过影响个人(关键高管)行为, 进而影响公司决策。 为此, 对相关文献的梳理和文献综评, 也非常必要。

【 注 释 】

① 中国私营企业研究课题组是由中央统战部、全国工商联、国家工、商行政管理总局、中国民营经济研究会所组成。

② 个人宗教信仰是否变化与宗教作为一种非正式制度所具有的持 久影响是不同范畴的理解,不可混淆。

③ 为了尽可能地减轻遗漏变量带来的影响,在进行宗教问题研究时,除了尽可能地将儒家文化、其他社会规范等因素包括在回归模型中,建议进一步使用公司层面的固定效应(firm-level fixed effects) 替代行业固定效应(industry effects)。

④ Du等采用家族企业样本,检验了基于地理近邻性方法构建的宗教变量与问卷调查(或访谈)得到的高管宗教信仰变量之间的关系,发现两者高度显著正相关。换言之,公司周围宗教氛围越浓厚,高管具有宗教信仰的概率越高。

⑤ 尽管理论上更可能是宗教影响公司行为,而公司行为影响宗教的可能性较小。