股骨近端防旋髓内钉内固定治疗老年不稳定型股骨粗隆间骨折的应用效果

2020-12-05景鹏辉

景鹏辉

郑州市第十六人民医院 郑州 452470

股骨粗隆间骨折是发生在股骨颈基底部至小粗隆之间的四肢骨折类型之一,常由于低能量间接暴力所致,由于老年人常合并骨质疏松症,骨量丢失明显,易导致股骨粗隆间骨强度相对较低,因此成为该骨折类型的高发人群。回顾性分析2017-08—2019-01间我院行手术治疗的74例老年不稳定型股骨粗隆间骨折患者的资料,以探讨PFNA内固定的治疗效果。

1 资料与方法

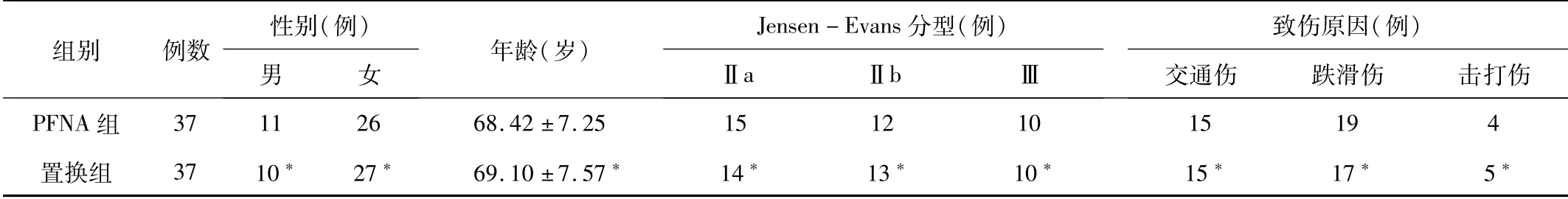

1.1 一般资料 74例患者纳入标准:(1)术前经髋关节X线片、CT等影像学检查明确诊断及分型。(2)符合手术治疗相关指征且患者及其家属均签署知情同意书。(3)年龄>60岁。(4)随访资料齐全。排除标准:(1)合并全身严重器质性病变者。(2)开放性及病理性骨折。(3)存在继发性或原发性骨肿瘤或者先天性髋关节发育不良者。(4)存在有其他明确的手术禁忌证患者。依据不同术式分为PFNA组和人工股骨头置换术组(置换组),各37例。2组患者的一般资料差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 治疗方法[1-2]2组术前均予以患肢牵引,并积极完善检查,配合专科医生积极治疗基础疾病,将血压、血糖等指标控制在手术耐受范围内。PFNA组采用PFNA:选择椎管内麻醉或全身麻醉,协助患者平卧于骨科牵引床,患侧髋关节向上抬高20°~30°,牵引床透视下行闭合复位,确定复位可靠后,经大转子顶端近侧作一纵向切口(长度5~7 cm),依次切开皮肤、皮下组织,钝性分离臀中肌,充分显露股骨大粗隆顶端,置入导针并经髓腔近端开口、扩髓,依次插入主钉及打入导针测定深度,经透视明确螺旋刀片尖部位置,之后沿导针将螺旋刀片打入,适当调整角度与深度,确认位置理想,安装远端定位器后将锁钉置入。置换组采用人工股骨头置换术治疗:术前根据X线测量及选用股骨头及假体柄。选择硬膜外麻醉或气管内麻醉。患者取健侧卧位。常规消毒、铺巾。采用髋关节后外侧入路,逐层剥离,暴露骨折端及关节囊。“T”形切开关节囊,充分暴露髋关节及股骨粗隆间骨折处。距股骨小粗隆上约1.5 cm处将股骨颈离断并将股骨头取出。复位股骨大粗隆、小粗隆,钢丝固定,尽量恢复近端解剖结构。注意前倾角,清理髋臼,常规扩髓。确定合适角度,按标准骨水泥技术操作插入股骨柄。如有骨缺损部分用骨水泥填充塑型,保证骨水泥与骨质紧密接触,试模,测试髋关节活动度及稳定性良好后安放头颈及复位。生理盐水冲洗后留置胶管引流,关闭切口。2组患者术后均常规应用低分子肝素钠1~2周,抗生素3~5 d预防感染。继续控制内科基础病变。指导患者适时行患肢主、被动屈伸功能等锻炼,在非负重情况下逐步进行关节的屈伸活动。根据病情恢复情况制定针对性康复训练计划。

1.3 观察指标 (1)手术时间、术中出血量、术后下地负重时间。(2)术后并发症。(3)术后3个月、6个月、12个月分别依据髋关节Harris评分标准[3]评价髋关节功能。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 22.0统计学软件进行处理。计量资料用(±s)表示,组间比较使用独立样本t检验;计数资料以率(%)表示,比较使用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者手术及术后髋关节恢复情况 PFNA组手术时间短于置换组,术中出血量少于置换组。但术后下地负重时间晚于置换组,差异有统计学意义(P<0.05)。术后3个月PFNA组患者Harris评分低于置换组,差异有统计学意义(P<0.05)。2组术后6个月、12个月Harris评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组手术及术后髋关节恢复情况

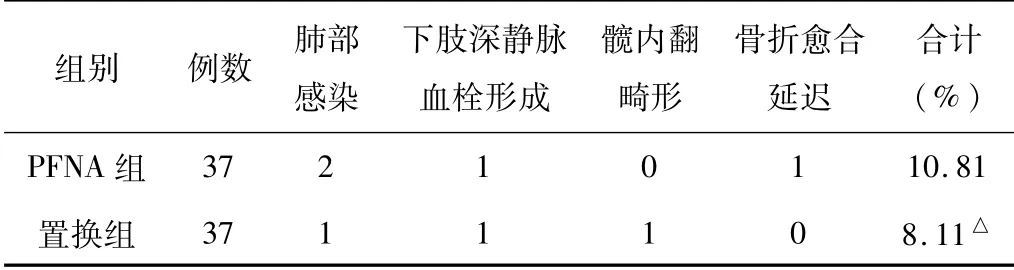

2.2 2组患者术后并发症情况 2组术后并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 2组术后并发症情况

3 讨论

老年不稳定型股骨粗隆间骨折患者自身基础疾病多,伤后长时间卧床制动时间PFNA可增加呼吸道感染、褥疮、静脉血栓形成等并发症发生率,甚至加重心肺功能负担而危及其生命安全。因此,为降低伤后并发症及远期死亡率和有效改善患者生活质量,对于能够耐受手术治疗的患者应通过手术达到重建髋部负重结构以建立坚强内固定、恢复早期活动等目的[4]。本次我们对74例老年股骨粗隆间不稳定型骨折患者分别采用PFNA内固定和人工股骨头置换术治疗,(PFNA属于髓内固定系统)通过挤压方式实施负荷传递,加之螺旋刀有宽大的表面积,松质骨密度得到有效提高,有助于骨质疏松程度严重患者获得良好的把持效果[5]。可保证最大限度的骨质填压,锚合力得到极大增强,并避免丢失过多的骨量,使股骨内外侧承受均匀的应力,实现了骨折复位坚强内固定等治疗目的;同时骨膜及软组织得到有效保护,术中出血少,手术创伤小。因此,适用于伴有心肺等基础疾病等对手术耐受力相对较差的老年患者[6]。但PFNA存在操作复杂,远端锁钉置入困难性大、螺旋刀片松动、锁钉周围骨折、髋内翻畸形发生率高等局限性,特别对于骨质疏松程度严重的老年患者,可增加固定失败和骨折不愈合即对髋关节功能慢等风险。因此,但对于合并严重骨质疏松症的老年不稳定型股骨粗隆间骨折患者而言,采取PFNA治疗后应注意避免过早负重。人工股骨头置换术是治疗股骨粗隆间骨折的常用方法,既往多用于粗隆间骨折内固定失败的二期手术治疗,其相对于内固定治疗的优势在于无须等待骨折愈合,允许早期下地负重,髋关节稳定性好、能够早期功能锻炼的优点。同时人工股骨头置换操作简单,其应用前景较为乐观,尤其适用于患者活动能力尚可,且强调术后护理方便,生活质量改善或Singh指数≤3.0,以及外侧壁骨折缺损采用内固定确定达不到效果等患者适用[7-8]。由于老年患者多数存在严重的骨质疏松及髋关节周围肌群力量减低,术后远期缺乏可靠的稳定性;且因患者年龄较大,其假体翻修的危险性及困难度亦有所增加。结果显示:2种术式均有可靠的治疗效果,但PFNA内固定手术创伤相对较小,而人工股骨头置换术更有利于患者早期下地负重,髋关节功能恢复进程更快。因此临床选择需根据患者年龄、骨折类型、骨质疏松程度及其治疗期望诉求和内固定物特点等多种因素全面考量,科学掌握手术适应证。并做好术中及术后的详尽监测、并发症及时发现与处理等干预,制定治疗及康复计划,才能不断提高临床治疗的效果及安全性,有效改善患者术后生活质量[9-10]。