我国电力消费、经济增长与城市化关系研究

2020-12-05谢品杰

谢品杰,王 朝,杨 帆

(上海电力大学经济与管理学院,上海 200090)

随着我国经济快速发展和城市化不断推进,电力消费量快速上升。1978年以来,电力消费量以年均9.12%的增速上升;而自2000年起,年均增速更是高达9.50%。截至2011年,我国已成为全世界电力需求量最高的国家,全社会用电量增至47 025.89亿kW·h。

虽然,“经济要发展,电力要先行”在一定程度上已成为社会共识,但由于电力工业建设周期较长等特点,我国电力供给频频出现周期性短缺与过剩的特征。可见,电力工业规划是否科学合理将直接影响未来经济社会的发展速度和发展质量。同时,考虑到我国城市化水平与发达国家相比仍存在较大差距,未来较长一段时间内积极推进城市化水平仍是国家经济发展的重大战略。而如火如荼的城市化建设需要以完备的能源供应体系作为基础,其中电力消费和建设是最为重要的组成部分。在此背景下,研究电力消费、经济发展和城市化三者之间的关系,并结合我国经济发展和城市化推进来分析电力需求增长趋势,无论对于我国经济社会发展的长远规划还是电力工业发展战略的制定都具有十分重要的意义。

学术界对于能源消费与经济增长两者之间关系的研究,始于Rashe和Tatom(1977年)[1]。此后,该方向一直为国内外学术界的一个重要研究领域。电力作为现代社会最重要的二次能源,其与经济增长之间的关系亦得到广泛关注。现有文献对于电力消费和经济增长两者关系的研究,其中一个主要的切入点就是利用新近发展起来的协整理论和误差修正模型(ECM)来分析两者之间的长期均衡关系、短期动态调整及其因果关系,进而预测未来的电力需求。Aydin[2]基于1980—2015年期间26个经合组织(OECD)国家的数据,采用时域Granger因果关系检验和频域Granger因果关系检验2种不同的方法,研究了不可再生和可再生电力消费与经济增长之间的协整关系;牛东晓等[3]采用自回归分布滞后模型(ARDL)的边限协整检验方法和基于误差修正模型的Granger因果检验方法研究表明,存在从电力消费到经济增长的显著单向长期因果关系和双向短期因果关系;李佳和周荣荣[4]以我国1994—2014年省际面板数据为例,对我国电力消费和经济增长的关系进行了实证检验,研究发现前者规模的提高对后者有积极作用;王庆华和肖宏伟[5]运用空间杜宾模型对溢出效应进行测度,发现电力消费对经济增长有促进作用,但对相邻省域有负的空间溢出效应。

城市化作为当代中国经济社会发展的主旋律,有关其对经济增长的影响机制和影响效应的分析成为目前该领域研究的主流。相对于经济增长与城市化、经济增长与电力消费之间的关系研究,电力消费与城市化的关系尚未受到特别的关注,现有文献也相对较少。谢品杰等[6]运用协整理论和ECM分析了我国改革开放以来城市化与电力消费的长短期的动态关系以及Granger因果关系,得出我国推进城市化的进程中要坚持电力发展既具有一定的超前性,又要保持均衡发展的原则;何晓萍等[7]将城市化纳入电力需求预测模型之中,分别利用面板数据非线性模型和协整模型对比研究并预测了我国电力需求,指出我国城市化进程推动了电力需求的快速发展;肖欣等[8]通过对国内外一些主要国家的城镇化率和用电量之间关系的研究,实证发现城镇化水平与电力需求之间高度正相关,并构建了中国城镇化与电力需求增长的关系模型,指出城镇化率在50%~75%之间时,每提高1百分点,全社会用电量增长4.6%,而城镇化率超过75%时,电力需求的增长将会放缓。

回顾现有相关文献可以发现,目前关于我国电力消费与经济增长、电力消费与城市化之间Granger因果关系的检验往往基于双变量Granger因果检验方法进行,但Caporale等人[9]的研究结果表明,以双变量分析框架为基础的Granger因果关系所得的结论非常不可靠,而引入与该双变量相关的第3个变量将大大增强结论的可靠性。

考虑到现有文献研究表明电力消费、经济增长和城市化之间相互具有密切的关系,为了弥补现有文献在双变量Granger因果关系检验计量方法上的不足,并更深刻地理解三者之间的长期协整和Granger因果关系,本文将上述3个变量纳入同一分析框架,采用1978—2019年的年度数据,利用基于ARDL的协整检验理论和基于ECM的Granger因果关系检验进行实证研究,并分析其中所蕴含的政策含义,从而为我国在推进城市化进程中实现经济社会的可持续发展提供实证依据。

1 数据和研究方法

1.1 数据

采用1978—2019年的年度数据进行实证研究,其中1978—2018年数据来自历年《中国能源统计年鉴》和《中国统计年鉴》,而2019年数据则取自《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》。其中:电力消费以全社会总用电量衡量,单位亿kW·h,记为E;经济增长用国内生产总值即GDP衡量,并以1978年为基期按照可比价格对其进行调整,单位亿元人民币,记为Y;城市化水平遵循学术界通常的做法,以“城市化人口占总人口的比重”来衡量,单位%,记为U。由于对变量取自然对数并不会改变它们之间的协整关系,且能消除原始数据可能存在的异方差问题,因此在后续研究中对上述3个变量的数据均做取对数处理,分别记为lnE、lnY和lnU。

1.2 ARDL协整检验方法

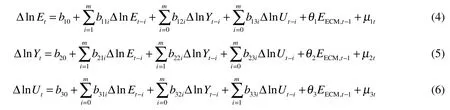

考虑到由Charenza等人[10]所提出的ARDL方法在协整检验中具有的优点,本文亦采用ARDL方法对变量间是否具有协整关系进行检验。为此,首先需要构建无约束误差修正模型(UECM):

式中,△表示对变量取一阶差分,εit(i=1,2,3)为稳定的白噪声序列,滞后阶数ni、mi和li(i=1,2,3)可以利用赤池信息量准则(AIC)等信息准则确定。

检验以上方程变量间不具有协整关系的零假设为H0:σi1=σi2=σi3=0(i=1,2,3)。具体利用Wald检验之F统计量来判断,方程(1)、(2)、(3)的F检验式分别表示为FE(E|Y,U)、FY(Y|E,U)、FU(U|E,Y)。

具体检验中,Pesaran等人[11]给出了2组临界值,分别针对所有变量均服从I(0)和I(1)的情形。前者称为下临界值,后者称为上临界值。若F统计量大于上临界值,则拒绝原假设,表明变量间存在协整关系;若F统计量小于下临界值,则表明变量间不存在协整关系;若F统计量介于两者之间,则需要针对变量的单整阶数进行进一步分析。

1.3 Granger因果关系检验

Engle等人[12]的研究结果表明,若变量之间存在协整关系,则一定能构建ECM,并可据此分析变量间的长短期因果关系。因此,如上述变量存在长期协整关系,可相应构建以下形式的ECM:

式中:bi0(i=1,2,3)常数项;为稳定的白噪声序列;EECM,t-1为误差修正项,即协整方程的残差。

利用ECM可以检验变量间的长短期Granger因果关系。例如,对原假设H0:b121=b122=…=b12m=0,进行基于χ2统计量的Wald检验,若拒绝原假设,则表明存在从经济增长到电力消费的短期Granger原因;若接受原假设,则表明不存在经济增长到电力消费的短期Granger原因。进一步地,若拒绝原假设H0:b121=b122=…=b12m=θ1=0,则表明经济增长通过协整关系构成了电力消费的长期Granger原因。考虑到对于小样本,常见的ADF检验和PP检验具有功效较低的缺陷,本文采用DF-GLS检验方法,实际上该方法也是目前最有功效的单位根检验方法。检验结果见表1,其中滞后阶数的选取基于AIC准则,最大滞后阶数为9。

表1 单位根检验结果Tab.1 The unit root test results

2 实证结果

2.1 单位根检验

ARDL用于检验协整的优点之一在于对变量的平稳性要求相对较松,无论I(0)还是I(1)序列均可以使用。但若有变量单整阶数超过1,则判断是否存在协整关系的F统计量将会失效。因此,有必要在进行协整检验之前对相关变量进行单位根检验。

由表1可知,所有变量无论是在同时考虑常数项和趋势项,还是仅考虑常数项的情形下,均为一阶单整序列,因而适用于ARDL方法。

2.2 基于ARDL的协整检验

利用方程(1)、(2)、(3)判断变量间是否存在协整检验之前,首先需要确定变量的最佳滞后阶数。为此,本文选择最大滞后阶数4,然后利用AIC和HQC准则确定最优滞后阶数,分别对原假设H0:σi1=σi2=σi3=0(i=1,2,3)进行Wald检验,其对应的F统计量见表2。

表2 ARDL协整检验结果Tab.2 The ARDL co-integration test results

由于Pesaran等人[11]所提供的F统计量的临界值表是基于大样本计算得到的,而本文样本数仅为42,因此采用Narayan等人在文献[13]中计算的临界值,该值是针对2个解释变量40个样本数通过随机模拟得到的。由表2可知,FE(E|Y,U)和FY(Y|E,U)均大于1%水平显著的上临界值I(1),而FU(U|E,Y)大于5%水平显著的上临界值I(1)。因此可以确定,改革开放以来,我国电力消费、经济增长和城市化水平三者存在协整关系。为了更好地考察经济增长和城市化水平对我国电力消费的影响,本文在后续研究中选用电力消费lnE作为因变量。

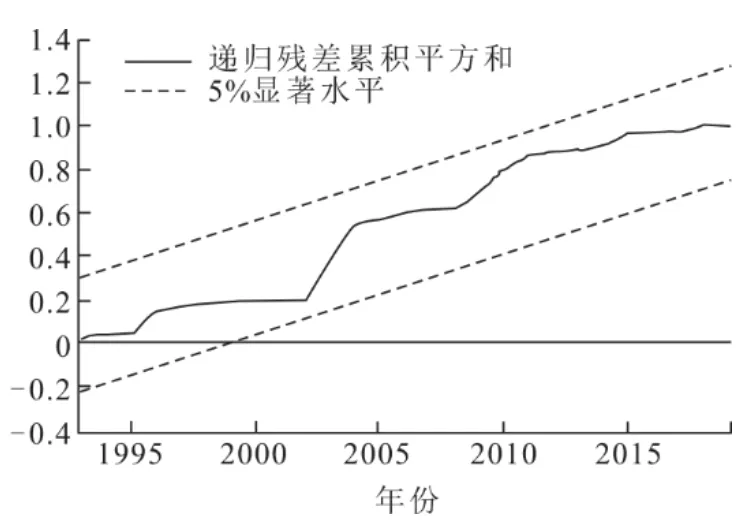

2.3 长期协整系数

由于当电力消费作为因变量时存在长期协整关系,故可以通过ARDL模型估计其长期协整系数。在此之前,同样需要首先确定模型中的滞后阶数。本文首先选择最大滞后阶数4,利用AIC和HQC准则确定(lnE, lnY, lnU)对应的最优滞后阶数为(3, 2,3)。为了检验所选定模型ARDL(3, 2, 3)设定的可靠性,利用递归残差累积和(CUSUM)检验以及递归残差累积平方和(CUSUMSQ)检验对其稳定性进行检验,结果如图1、图2所示。由图1、图2可知,CUSUM和CUSUMSQ统计量均落在5%临界线内,表明所选定的ARDL(3, 2, 3)模型的参数是稳定的。

进一步地,利用ARDL(3, 2, 3)模型可以得到相应长期协整系数,估计结果见表3。由表3可知,从长期来看,经济增长和城市化进程对我国电力消费均具有显著的积极影响。相对而言,经济增长对电力消费的影响程度高于城市化水平:GDP每增长1%,电力消费将增长1.328 95%;而人口城市化水平每提高1%,电力消费将增加0.947 08%。

图1 残差累积和检验结果Fig.1 The models stability test result based on CUSUM

图2 残差累积平方和检验结果Fig.2 The models stability test result based on CUSUMSQ

表3 长期协整系数检验结果Tab.3 The result of long-term cointegration coefficient test

2.4 Granger因果关系

由于我国电力消费与经济增长、城市化水平之间存在长期均衡关系,根据Granger理论,可以通过建立误差修正模型(4)、(5)、(6)来分析三者之间的Granger因果关系。具体检验中,为保存自由度,最大滞后阶数选择4,最优滞后阶数则根据AIC准则确定。检验结果见表4。由表4可知:对于经济增长和电力消费、城市化和经济增长,无论长期还是短期内,在1%水平下两者均互为Grange原因;对于城市化和电力消费,在1%水平下,城市化是电力消费的短期和长期Granger原因,而电力消费不论在短期内还是长期内均不构成城市化的Granger原因,这与现实的城市化实践并不一致。电力作为基础设施,其消费与投资对于某些能源城市的城市化水平应当具有重要贡献,不可忽视,该问题有待进一步深入研究。

而对于ECM一阶滞后项显著性的检验中,对于电力消费和经济增长都在1%水平下显著,而对城市化水平则不显著,这表明:三者之间的长期均衡关系对当前电力消费和经济增长偏离均衡水平时具有显著的调整作用,而对城市化水平偏离均衡水平时所起的调整力度不显著,或者说城市化是关于长期均衡关系的弱外生变量。

表4 基于ECM的Granger因果关系检验结果Tab.4 The results of Granger causality test based on ECM

2.5 长期电力需求预测

Granger因果关系检验表明,GDP和城市化水平在长、短期内均为电力消费的原因,因此电力工业发展的长期战略和短期措施应结合我国未来经济增长和城市化发展水平的情景制定。

为此,本文进一步利用前面所得的ARDL(3,2, 3)模型预测我国2020—2030年的电力需求。其中,2019年和2020年分别因为中美贸易战和突发的新型冠状病毒感染肺炎疫情,GDP增速所有降低。但从总体上来看,特别是随着“新基建”提速,经济增长动力转换的完成,可以预见在未来10多年,我国经济增长总体向好。在综合现有研究成果的基础上,2021—2030年分别设置高速、基准和低速3种具体情形。而2030年我国城市化水平参考孙东琪等[14]3种情景分别为74.32%、70.12%和70.12%,并据此推出相应的年均增速。表5给出了不同情景下我国未来经济发展增速的设定和电力需求的预测值。

表5 2020—2030我国GDP和城市化情景设定及电力需求预测结果Tab.5 The scenarios of the GDP and urbanization and the prediction results of electricity demands in 2020—2030 in China

3 结论及建议

1)基于ARDL协整检验表明,在样本期内,我国经济增长、城市化和电力消费三者之间存在长期均衡关系。且从长期来看,GDP和城市化进程每增长1%,电力消费将增加1.328 95%和0.947 08%。

2)基于ECM模型的Granger因果关系检验表明,无论在短期还是长期内,经济增长和城市化均构成了电力消费的Granger原因。这表明,为满足我国未来经济发展和城市化进程的继续推进,电力消费还将保持一个较高水平的增长速度。情景模拟结果表明:若2020—2030年仍保持快速的经济增速和城市化进程,则至2030年,电力需求总量将达108 689亿kW·h,与2019年相比,该11年内电力需求量将以年均3.78%的速度增长;即保守估计经济发展,其年增速仍达到2.65%。

实际上,考虑到节能减排的能源政策制约所导致的电能替代进一步推广及电气化程度进一步扩大,电力需求量将会有更大程度的增加。因此,我国电力工业未来规划仍将要保持一个合理的发展速度,以使电力建设能够主动服务于国民经济发展的需要。

3)对于经济增长,电力消费既是其短期Granger原因也是其长期Granger原因。这一结论表明:我国经济发展具有很强的电力依赖性,长短期内均离不开电力的投入。换而言之,电力的短缺将会制约经济发展,这也与我国的现实情况相符。

另外,据中国科学院财经战略研究院预测,2020年我国工业化基本完成,2020—2030年我国将处于“稳定阶段”,全社会用电需求增速缓慢下降到3.0%~4.0%。因此,为了破解电力约束困局进而实现我国经济社会的可持续发展,就电力的发展和消费而言要从“开源”和“节流”2个方面同时下工夫,做到同举并重。所谓“开源”,即电力工业的规划相对经济发展而言应保持一定的超前性,唯有如此才有可能为实现我国国民经济又好又快地发展提供必要的、充足的电力保障;而“节流”,则是指通过以提高电力使用效率为目的的经济结构、产业结构调整以及其他的节能措施,在确保经济稳健、高速发展的同时有效地降低电力消费水平,即实现节约型的经济增长方式。

同时,城市化和经济增长互相为Granger原因,说明无论在短期内还是长期内,城市化都将通过拉动投资、改善产业结构等渠道促进经济发展。因此,从长远而言,提高我国人口城市化水平是非常有必要的。实际上,在党的十八大报告中已经提出,城镇化建设是2020年国家实现全面建成小康社会的重要抓手,亦是新时代全面建成社会主义强国的重大战略部署之一,因此在电力工业规划时应考虑到城市化这一关键因素对电力需求的影响作用。

4)城市化水平是关于长期均衡关系的弱外生变量,这一结论隐含了我国人口城市化水平具有某种刚性。且Granger因果关系检验表明,电力消费不是城市化水平的长期和短期Granger原因,但电力消费和建设是城市化建设的基础和能源保障,应当对城市化水平具有重要贡献。其可能原因在于,本文以“城市人口占总人口的比重”这一指标来衡量城市化水平,而我国城市人口统计主要从户籍角度加以考虑。由于各种原因,我国迄今为止尚未真正打破城乡二元结构、城乡分割等在计划经济时期形成的户籍制度,从而使得人口城市化水平主要受到相关的政策法规和社会制度的约束,而电力能源对其影响作用相对较小,具体的相关关系研究有待进一步讨论。但在前文已指出,人口城市化水平无论在长期内还是在短期内均是导致经济增长的长期Granger原因。因此,应该加快户籍制度改革步伐,从而实现经济增长和城市化两者之间互为因果相互促进的良性动态关系,以便更好地发挥城市化对经济发展的正向影响作用。