池州民营经济发展结构特征与潜力分析

2020-12-04

党的十九大报告重申“两个毫不动摇”基本方针,明确了民营经济①根据安徽省《全省民营经济考核评价办法》定义,民营经济是指登记注册的除国有及国有控股、外商独资及控股(不包括港澳台资)之外的企业法人,个体工商户,以及获取执业许可的从事教育、医疗、养老等活动的各类民办非企业法人等。具体包括集体经济(不包括第一产业中的集体经济)、私营经济、港澳台经济和个体经济。在国民经济中的重要地位,指明了民营经济发展方向。近年来,池州市深入落实各项支持民营经济发展的政策措施,出台了《大力促进民营经济发展的实施意见》等文件,有效保证民营经济成为经济发展中最富活力和创造力的推动力量。本文利用第四次经济普查数据,从宏观微观角度辩证分析池州市民营经济市场地位、内部结构、企业效益、社会贡献、掣肘因素和发展潜力,并提出对策建议,以促进全市民营经济形成更有质量和效益的内在动力,保持健康可持续发展。

宏观角度看民营经济地位

十八大以来,池州市民营经济持续健康发展,成为推动国民经济平稳增长不可或缺的力量,是经济结构优化、市场活力增强的重要依据,在吸纳劳动力、解决就业、藏富于民方面发挥着主渠道作用。

(一)从经济体量看

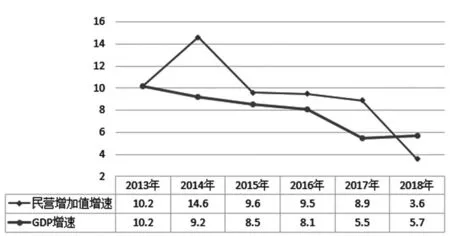

民营经济总量不断扩大,综合实力持续增强。民营经济增加值由2013 年 的294 亿元,增加到2018 年的487.3亿元,按可比价计算,年均增长9.2%,比同期GDP 平均增速高1.8个百分点。近两年,随着经济步入新常态,民营经济增速呈现稳中趋缓趋势(图1)。

(二)从市场份额看

民营经济增加值占GDP 比重由2013 年的63.6%,提高到2018 年的64.6%,提高1 个百分点。2014 年民营经济增加值占GDP 比重达到历史最高66.1%,近两年,大型制造业企业订单减少,传统商贸企业扩张完毕,民营经济增加值占GDP 比重趋稳,基本保持在64.5%以上的水平。

图1 2013-2018年民营经济增加值与GDP增长比较(单位:%)

(三)从产业结构看

民营经济产业结构由2013 年的7.3∶66.1∶26.6 调整为2018 年的3.9∶50.8∶45.3,民营经济中第一产业占比低于GDP 中第一产业占比6 个百分点,第二产业占比高于GDP 中第二产业占比6.6 个百分点。分行业看,农林牧渔服务业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、营利性服务业中民营经济占比超七成,呈正增长态势,对经济支撑作用较为明显;建筑业、交通运输业、金融业、非营利性服务业中民营经济占比分别为67.4%、66.1%、14.6%、25.4%,呈微降态势。

(四)从社会贡献看

以2018 年经济普查“四上”企业②包括规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产业和规模以上服务业企业。数据为例,民营企业期末从业人员达10.3万,占从业总人数的86.1%。其中,民营工业、建筑业、商贸企业从业人员数分别占行业总人数的91.1%、99.5%、75.2%。工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业等劳动密集型领域民营企业期末从业人员占行业总人数的比重高达92.7%。

微观角度看民营企业规模和效益

池州市民营企业数量持续壮大,净资产获取收益能力不断增强,呈良好发展态势。同时,民营企业规模偏小、龙头企业匮乏、经济效益有待提高、风险防控意识有待增强等问题亟待重视。

(一)从市场主体看

企业数量:根据第四次经济普查资料,截至2018 年末,民营四上企业单位数达到1169 户,比2013 年增加224 户。民营四上企业数量占比达到93.7%,且比重不断提高,比2013年提高了2.7 个百分点,年均提高0.54 个百分点。其中,建筑业、住宿餐饮业占比提升幅度较大,分别提升4、11.4个百分点。

表1 2013-2018年民营企业数量及占比(单位:户,%)

企业规模:2018 年全市民营企业户均资产总额0.87亿元,比全市平均水平低0.33 亿元。五大行业户均资产总额均低于该行业全部企业,服务业差距最大,低1.52 亿元。2018年四上民营企业中大型企业仅3 家,其中工业2 家(贵航特钢、超威电源),服务业1 家(天勤工程),分别占0.37%、1.35%。

(二)从企业盈利能力看

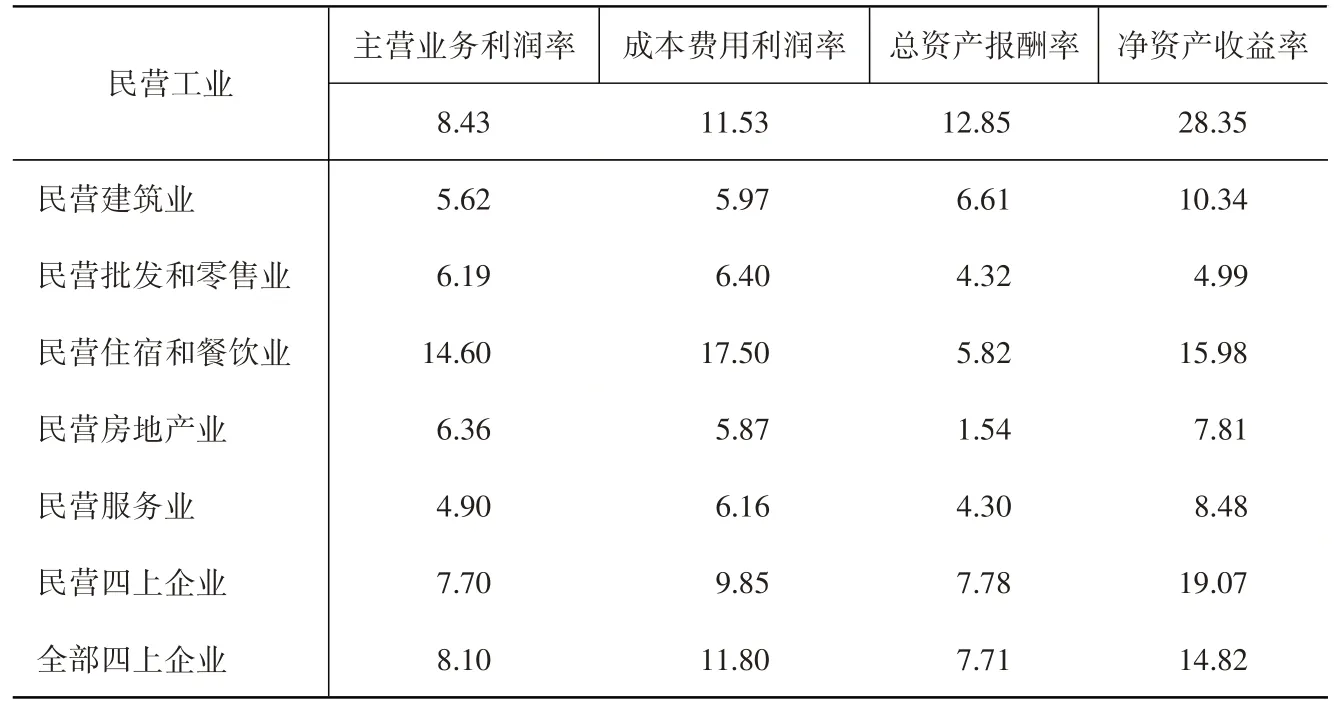

民营企业净资产收益率较好、成本费用利润率有待提升。2018 年全市民营企业净资产收益率达19.07%,高于全部企业4.25 个百分点。其中,工业具有较强竞争力,高于平均水平约10 个百分点,房地产和批发零售业仅为7.8%和5%。民营企业成本费用利润率为9.85%,低于全部企业1.95个百分点。其中,建筑业成本利用较差,低于平均水平约4 个百分点,工业、住宿餐饮业相对较好,高于平均水平1.7 和7.7 个百分点。

表2 2018年四上企业、四上民营企业盈利能力(单位:%)

(三)从企业偿债能力看

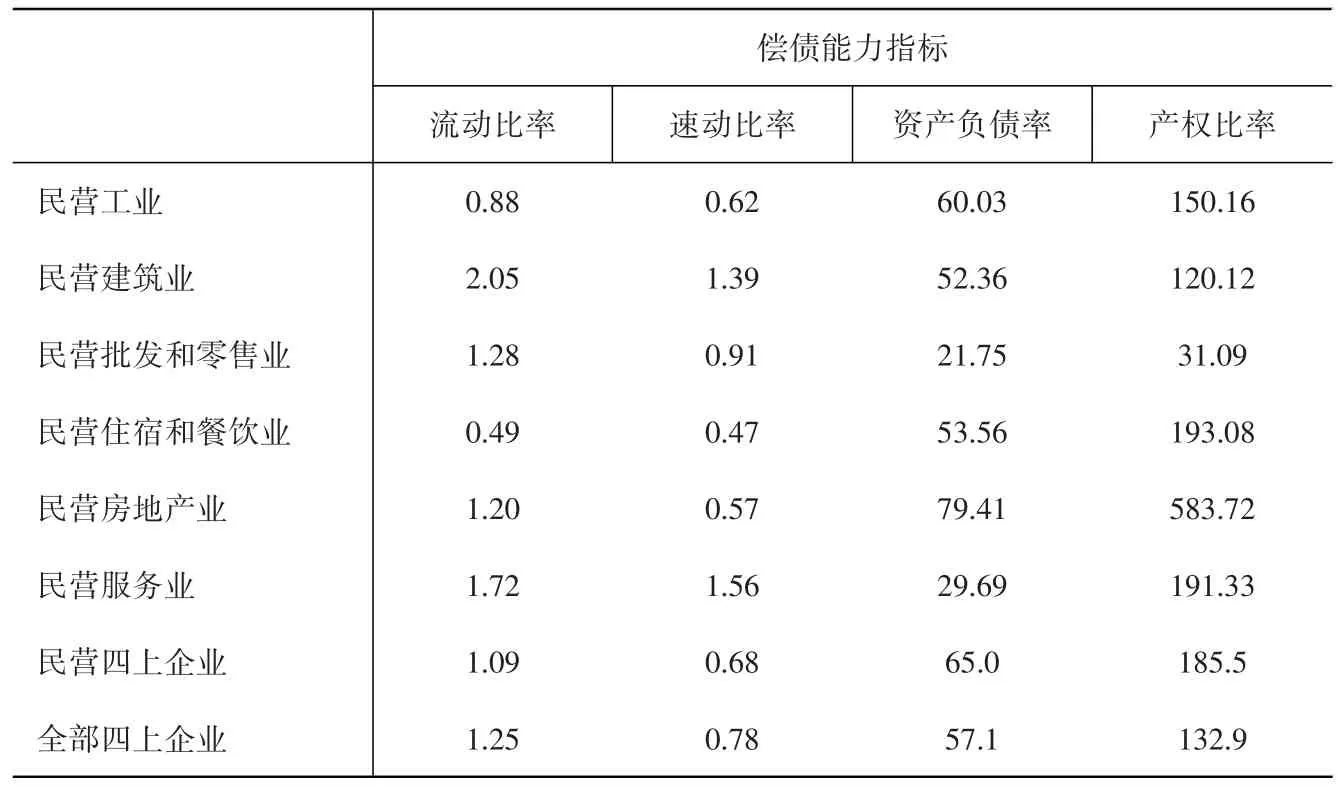

民营企业负债水平相对较高,长期偿债的防控能力有待加强。2018年民营企业流动比率为1.09,比全部企业低0.16个百分点。其中,住宿餐饮业仅为0.49。民营企业速动比率为0.68,比全部企业低0.1 个百分点;长期偿债能力指标中,民营企业资产负债率③一般认为,资产负债率处于55%-65%是合理稳健的,而达到70%以上则是预警信号。为65%,比全部企业高7.9 个百分点,处于合理稳健范围的边界值。其中,房地产业高达79.4%,超出合理范围近15 个百分点。从企业自有资金的持有情况看,民营企业产权比率为185.5%,比全部企业高52.6个百分点,财务结构稳定性不强,存在一定风险。

表3 2018年四上企业、四上民营企业偿债能力(单位:%)

辩证看待民营经济发展的掣肘因素和发展潜力

(一)制约民营经济发展的外在因素

1.资金制约。一是直接融资渠道狭窄。当前国有银行风险防控意识较强,民营企业、特别是轻资产民营企业获贷困难。二是间接融资困难。池州市民营企业以中小型为主,进入资本市场困难较大。2018年末全市新三板挂牌企业仅7 家、上市企业仅1 家。三是民间融资市场存在不稳定性。民间融资借贷双方的风险较大,中小民营企业资金需求得不到满足,高成本民间借贷现象普遍。

2.环境制约。一是发展环境。全球经济下行压力加大,国内经济结构调整,增速放缓,民营企业扩大投资更加谨慎,投资意愿不强。二是政策环境。部分扶持政策制定不够完善、执行不够灵活,对于新引进的民营企业,部分职能部门行政效能和服务质量无法及时跟上。

(二)制约民营经济发展的内在因素

1.总体实力弱。池州市民营企业在规模、实力等方面与发达地区存在较大差距。2019 年公布的中国民营企业制造业500 强入围门槛高达85.6 亿元,全省有13 家企业上榜,而池州市体量最大的贵航特钢2018 年营业收入仅70多亿元。

2.产业层次不高。全市民营经济主要集中在传统产业,基础设施、公共服务以及新兴服务业则涉足不多。2018 年,住宿餐饮、批发零售、房地产、建筑业四个行业民营经济比重 分 别 为 97.1%、87.1%、93%、67.4%,四个行业民营增加值合计占全市民营经济的33.9%。四经普结果显示,全市民营企业中,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生和社会工作等四个行业单位数仅分别占3.2%、0.8%、1.2%、0.7%。

3.缺乏人才吸引力。由于身份、待遇等因素,民营企业人才吸引力偏低,池州市在工资薪酬、工作设施、生活条件等方面与先进地区差距较为明显,吸引人才、留住人才难度更大,高精尖的研发人才相对较少。

(三)积极客观看待民营经济发展潜力

1.优惠政策蕴含的动力。近年来,全市全面落实发展民营经济“32条实施意见”,设立市中小企业(民营经济)发展专项资金和民营企业纾困救助基金,建设中小企业公共服务市级综合服务平台。同时开展各项精准服务民营企业活动,帮助民营企业解决融资难、办事难、创新难和聚才难等问题,形成助力民营企业高质量发展的强大合力。

2.研发创新蕴含的活力。2018年,全市专利授权量、发明专利授权量、万人发明专利拥有量分别增长14%、53.1%、9.8%。从企业看,2018年全市高新技术企业总数达到88家,民营企业占98.8%;科技型中小企业73家,民营企业占98%。省级及以上研发平台90 家,国家级研发平台2家,为民营经济较好发展奠定基础。

3.民间投资释放的潜力。民营经济的较好发展,吸纳了大量社会投资,民间投资呈逐步回升趋势,增强了经济发展后劲。2018 年全市民间投资增长15.6%,比2016 年、2017 年分别提升8.5、0.4 个百分点,也高于全部投资增速3.5 个百分点,占全市固定资产投资比重达70.7%,为民营经济较好发展释放前期活力。

加快发展民营经济的对策建议

(一)强化政策扶持落实,提升服务企业水平

一是继续加大政策扶持力度。要继续落实税收减免、降低社保费率、清理涉企收费,做到只减不增、能减尽减,把政策的“温暖”和惠企的“礼包”真正直接地送给企业。二是拓宽融资渠道解决企业融资难题。搭建“政府-金融机构-企业”三方参与的融资平台,建立完善涵盖包括信贷、担保、股权等的金融服务体系,为民营企业融资提供更便捷实用的信用担保机制。三是依法平等保护企业主体产权。建立健全多方联动化解商事纠纷服务平台,及时解决产权保护方面的突出问题,为民营企业发展营造更高效公平的法治环境。

(二)强化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展

一是通过严格环保、能耗、质量、安全标准,加快传统过剩产业并购重组步伐,助力身处过剩产业困境的优势民营企业提高行业集中度、发挥规模经济效应。二是通过降低企业成本的方式,让现有优势企业有更多的利润去支撑提质增效和创新发展,引导支持传统民营企业技术改造和设备更新,促进新产业、新模式、新产品加快发展,推动民营经济向中高端迈进。三是将产业发展方向锁定新兴领域、创新领域,充分释放新兴行业的供给端活力,为民营企业进军新兴产业提供发展机遇和契机。

(三)强化人才队伍建设,增强企业竞争能力

一是加强对民营企业投资者和管理者的培训和引导,用优秀企业家的典型事迹和先进经验,促进民营企业家解放思想、追求持续的发展和更高的效益。二是健全用才机制,研究制定富有吸引力的量化激励制度,让有实力的高端型、实用型人才人尽其用。三是多方位、多角度搭建人才沟通平台,鼓励集群企业建立行业协会等中介组织,促进企业间的有效合作和有序竞争。

(四)强化开放招商带动,提升区域产业层次

一是营造良好投资环境,积极承接产业转移。整合招商资源,建立平台共建、资源共享的招商机制,积极把握长三角一体化发展机遇,吸引更多的外资企业和外省企业投资。二是更加注重引进先进技术、现代化管理和优秀人才,引导外地资金投向基础设施、环保产业、大健康产业、高新技术产业等领域。三是鼓励引导民营企业向“专精特新”发展,大力培养一批聚焦主业、创新能力强、市场占有率高的“小巨人”企业,通过提升民营企业的创新能力和综合实力,为民营企业高质量发展提供路径。