小篮球运动对学龄前孤独症儿童重复刻板行为及脑灰质体积的影响

2020-12-04董晓晓陈爱国刘智妹王金贵蔡可龙

董晓晓,陈爱国,刘智妹,王金贵,蔡可龙,熊 轩

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder,ASD)简称“孤独症”,又称“自闭症”,是一种起始于儿童早期的神经发育障碍疾病。2018年4月美国疾病控制与预防中心的数据表明,ASD儿童的患病率已达到1/59(Redfield et al.,2018),成为严重危害儿童青少年健康、给社会和家庭造成巨大负担的常见精神疾患之一。重复刻板行为(restricted repetitive behaviors,RRBs)是ASD儿童的核心症状表现,是指高频率地以固定的方式重复、渴望环境单调的行为(李天碧等,2018;Kanner,1943)。它严重影响ASD儿童功能性行为和社会技能的习得(Nadig et al.,2010;South et al.,2005),容易引发自我伤害、情绪等问题。当前,采用有效手段改善ASD儿童的重复刻板行为已经成为孤独症康复训练的难点和重点,越早对ASD儿童进行干预,预后效果越好(静进,2007;王莉 等,2014)。

研究表明,体育运动已经成为改善ASD儿童重复刻板行为的有效手段(崔爽,2017;张志勇等,2012;Bahrami et al.,2012;Ferreira et al.,2018;Tse et al.,2018)。具有易行性、规律性和趣味性等特点的小篮球运动被研究者关注,并运用到ASD儿童的治疗中。结果发现,小篮球运动干预方案能够改善ASD儿童的认知功能和运动技能(潘红玲等,2017;朱瑜等,2017),作为ASD儿童核心症状表现的重复刻板行为则鲜有涉及。此外,体育运动可改善ASD儿童核心症状表现,但其神经机制尚未被阐明。借助结构磁共振成像技术(structural magnetic resonance imaging,sMRI)发现,ASD儿童的重复刻板行为与皮层及皮层下区域灰质体积(gray matter volume,GMV)的非典型发育有关(Eisenberg et al.,2015)。因此,探究小篮球运动对脑灰质体积可塑性的影响,有助于揭示体育运动改善ASD儿童重复刻板行为的神经机制。

本研究借助行为测量法和结构磁共振成像技术,选取学龄前ASD儿童为研究对象,探究小篮球运动干预对学龄前ASD儿童重复刻板行为及脑灰质体积的影响,进一步解释运动干预改善学龄前ASD儿童重复刻板行为的神经机制。基于以上认识,本研究假设:1)小篮球运动能改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为,引起他们脑灰质体积的变化;2)小篮球运动能够通过改变学龄前ASD儿童的脑灰质体积,改善其重复刻板行为。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象与分组

从扬州市2所特殊儿童教育中心筛选59名3~6岁的学龄前ASD儿童。选取标准:1)汉族;2)符合美国精神障碍诊断与统计手册第5版(DSM-V)诊断标准,确诊为ASD的中重度儿童;3)无明确头部受过创伤经历;4)无神经系统和精神障碍疾病,如癫痫、抽动症等;5)无短期内服用影响中枢神经系统的药物经历;6)无短期内接受篮球培训班经历;7)无肢体残疾,无法参与运动干预等症状;8)无听力和视力障碍;9)满足磁共振扫描条件,如体内无植入金属(如金属假牙等),身上未装有电子、磁或机械的设备(如心脏起搏器)等。本研究获得扬州市第一人民医院伦理委员会伦理批准,被试父母/监护人签署了知情同意书。

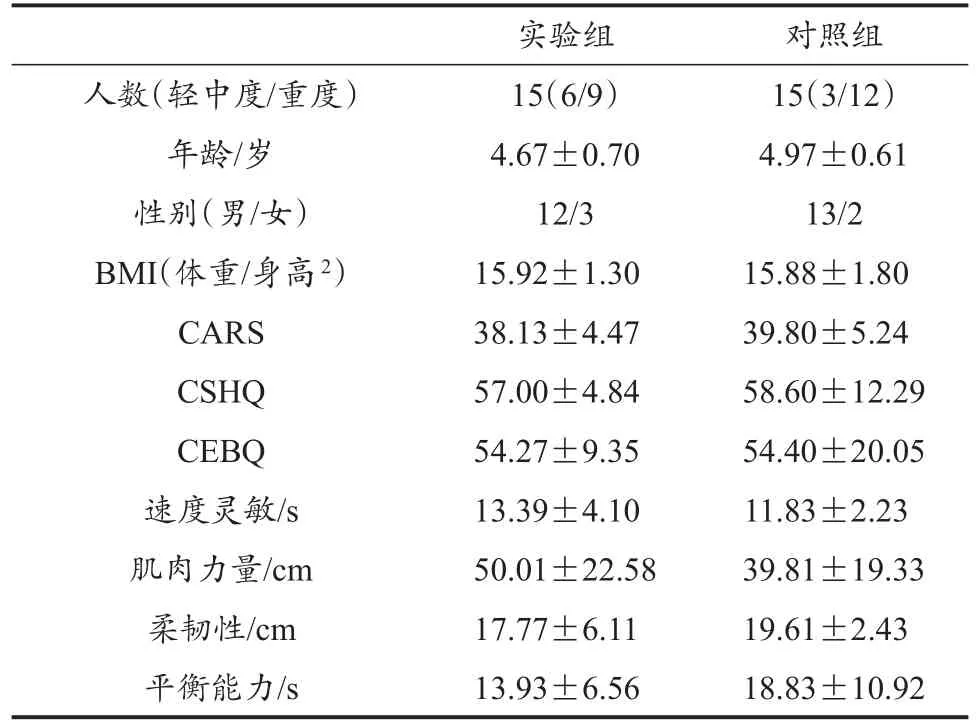

采用整体随机分组,将扬州市某儿童发展中心的被试选为对照组,扬州市某教育机构的被试选为实验组。实验组在机构常规行为康复的基础上,开展12周的小篮球运动干预;对照组只接受机构常规行为康复干预。在实验组运动干预时,对照组进行常规学习生活。最终进入实验的被试为30名,实验组15名(12男/3女),对照组15名(13男/2女)。筛除原因:1)未完成实验27名;2)T1-MPRAGE结构像存在缺失2名。

1.2 实验设计与程序

本研究为2(组别:实验组、对照组)×2(测试时间点:前测、后测)混合实验设计。整个实验由3部分组成:前测、小篮球运动干预、后测。1)前测:小篮球运动干预之前,所有被试均由扬州妇幼保健服务中心的专业医师进行孤独症症状程度诊断,参与体质健康发育评定,在同一位教师的带领下前往扬州市某医院进行sMRI扫描,完成前测的T1-MPRAGE结构像采集。由于扫描时间长,机器噪音较大,为确保ASD儿童均能配合完成扫描,每个被试需适度睡眠剥夺,进行镇静,具体包括:sMRI扫描检查前一天告知家长让被试晚睡早起,间隔6~8 h后给予每个被试10%水合氯醛0.3 ml/kg(30 mg/kg)灌肠,最大剂量不超过10 ml。待被试熟睡后,由护士进行意识水平检测。若被试对轻度疼痛刺激无反应,由医生将被试仰卧位平放于磁共振检查床。所有被试的父母/监护人填写“重复刻板行为检查表”“睡眠习惯问卷”以及“饮食习惯问卷”。2)小篮球运动干预:实验组在机构常规行为康复的基础上,开展小篮球运动干预;对照组只接受机构常规行为康复干预,进行常规学习生活,不参加同类型的体育活动。3)后测:小篮球运动干预实施12周后,在与前测相同的时间、地点,采取相同的步骤,进行sMRI扫描,完成后测的T1-MPRAGE结构像采集,所有被试的家长/监护人填写“重复刻板行为检查表”。

1.3 实验实施

1.3.1 小篮球运动干预方案设计与实施

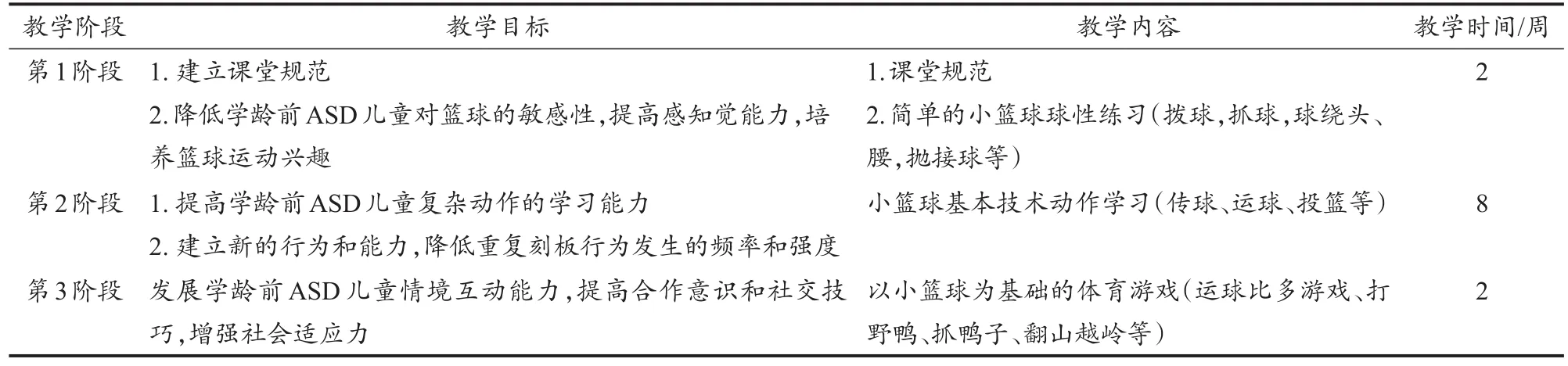

基于国内外球类运动与ASD儿童康复治疗的研究成果(朱瑜 等,2017;Westendorp et al.,2014)和运动提升儿童脑智发展的多途径理论(陈爱国,2016),干预方案采用小篮球基本动作练习(脚步、球感、运球、传接球、投篮练习)和体育游戏相结合的模式,根据学龄前儿童发育及ASD儿童运动特征,设计不同难度的学习任务,采取双人、小组以及集体多种学习形式,兼顾规律性、趣味性、娱乐性、易行性等特点。

整个运动干预方案主要分为3个阶段,每个阶段的任务根据学龄前ASD儿童的具体情况而定(表1)。每次小篮球运动干预过程包含开始、热身运动、小篮球运动干预、放松4个部分,大约持续40 min。在干预中,保持儿童处于中等活动强度(平均心率控制在128~148次/min),心率监控采用POLAR M430心率监测仪。干预频率为5次/周(周一至周五,固定时间、地点、教师),干预周期为12周(表2)。

表1 小篮球运动干预方案内容安排Table 1 Mini-basketball Training Program

表2 每次运动干预内容安排Table 2 Exercise Intervention Content for Each Time

1.3.2 行为学的测量

采用Schopler等(1980)编制的儿童孤独症评定量表(childhood autism rating scale,CARS)对学龄前ASD儿童的症状程度进行评定。该量表有较好的信效度(卢建平等,2004),具有鉴别诊断意义。量表总分60分,评分标准如下:无孤独症(总分<30分);轻中度孤独症(总分=30~37分);重度孤独症(总分=37~60分,且至少5项的评分高于3分)。本研究的CARS量表得分由扬州市妇幼保健院儿童孤独症门诊主任医师评定。

儿童睡眠习惯问卷(children's sleep habits ouestionnaire,CSHQ)评估学龄前ASD儿童的睡眠习惯(Owens et al.,2000),用于筛查睡眠障碍,由被试家长/监护人填写。该量表共有45道题目,记总分,总分越高,睡眠问题越严重。

儿童饮食行为问卷(child eating behavior questionnaire,CEBQ)评估学龄前ASD儿童的饮食行为(Wardle et al.,2001)。该问卷由被试家长/监护人填写,包括8个维度56个条目,调查儿童最近1个月的饮食行为状况。量表记总分,得分越高,表明饮食行为问题越明显。

采用《国民体质测定标准手册(幼儿部分)》对学龄前ASD儿童体质健康发育情况进行评估。具体测试内容包括速度灵敏、肌肉力量、柔韧性和平衡能力。速度灵敏的测试项目为2×10 m折返跑(s),肌肉力量的测试项目为立定跳远(cm),柔韧性的测试项目为坐位体前屈(cm),平衡能力的测试项目为平衡木测试(s)。

采用Bodfish等(2000)修订的重复刻板行为检查表(repetitive behavior scale,RBS-R)对学龄前ASD儿童的重复刻板行为进行评定。该量表具有较好的信效度,由被试家长/监护人填写。量表共43道题目,分为6个子维度(刻板行为、自伤行为、强迫行为、仪式行为、单调行为、限制行为),记总分,评分越高,代表重复刻板行为越严重。

1.3.3 灰质体积的处理

1)结构像采集:采用GE Discovery MR750W 3.0T磁共振成像完成图像采集。T1-MPRAGE结构像扫描参数为:脉冲重复间隔时间=7.20 ms,回波时间=3.06 ms,厚度=1.00 mm,翻转角=12°,采集矩阵=256*256,扫描视野=256*256 mm。

2)灰质体积的预处理:使用SPM 8的工具包VBM 8对T1-MPRAGE结构像进行预处理。将预处理后的数据在SPM 8中以8 mm×8 mm×8 mm半宽全高的高斯核函数对图像进行平滑处理,提高图像信噪比。参考陈爱国等(2018)灰质体积提值方法,采用get_totals插件提取显著变化区域的灰质体积值。

1.3.4 统计分析

1)采用SPSS 23.0软件对实验组和对照组的人口统计学以及CARS、CSHQ、CEBQ量表分数和体质健康发育情况进行同质性检验,检查两组人口统计学以及各项行为特征是否具有差异性,分析结果均以P≤0.05为差异有统计学意义。

2)脑灰质体积分析:采用SPM 8的随机效应模型(flexible factorial design)分析12周小篮球运动干预对学龄前ASD儿童脑灰质体积的影响,将小篮球运动干预前、后的脑灰质体积变化区域与重复刻板行为表现变化做Pearson相关分析。

2 结果

2.1 两组学龄前ASD儿童人口统计学及各项行为特征差异

研究表明,ASD儿童的症状程度、睡眠、饮食习惯以及体质健康发育会影响个体的重复刻板行为(孙慧珍等,2017;Cortese et al.,2020;Marshall et al.,2015)。本研究对以上因素进行控制。通过卡方检验两组儿童的性别(χ2=0.24,P>0.05),通过独立样本t检验分析两组年龄[t(28)=1.25,P>0.05]、BMI[body mass index,体重/身高2,t(28)=0.07,P>0.05]、CARS[t(28)=-0.94,P>0.05]、CSHQ[t(28)=-0.47,P>0.05]、CEBQ[t(28)=-0.02,P>0.05]、速度灵敏[t(28)=1.29,P>0.05]、肌肉力量[t(28)=1.33,P>0.05]、柔韧性[t(28)=-1.08,P>0.05]、平衡能力[t(28)=-1.49,P>0.05],差异均无统计学意义,说明两组学龄前ASD儿童在人口统计学指标、症状程度、睡眠和饮食上具有同质性(表3)。

表3 人口统计学变量及行为特征表现Table 3 Participants'Demographics and Behaviors Characteristic M±SD

2.2 小篮球运动对学龄前ASD儿童重复刻板行为的效果

采用重复测量方差分析小篮球运动对学龄前ASD儿童重复刻板行为总分及6个子维度分数的影响,在重复刻板行为总分上,组别主效应[F(1,28)=9.98,P<0.01,ηp 2=0.26]差异有统计学意义,时间主效应[F(1,28)=2.75,P>0.05,ηp2=0.09]差异无统计学意义,时间×组别交互作用[F(1,28)=9.25,P<0.01,ηp2=0.25]差异有统计学意义。进一步简单效应分析发现,两组的重复刻板行为总分前测(P<0.05)和后测(P<0.01)差异均有统计学意义;对照组前、后测总分差异无统计学意义(P>0.05),实验组前、后测总分差异有统计学意义(P<0.01);实验组后测总分均值低于前测。由于两组前测总分具有差异,为进一步验证小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为总分,对两组前、后测差值进行独立样本t检验。结果发现,两组差值具有统计学意义[t(28)=-3.04,P<0.01],实验组差值均值低于对照组。以上结果表明,小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为。

刻板行为维度上,组别主效应[F(1,28)=1.22,P>0.05,ηp2=0.04]差异无统计学意义,时间主效应[F(1,28)=7.69,P<0.05,ηp2=0.22]和时间×组别交互作用[F(1,28)=5.71,P<0.05,ηp2=0.17]差异均有统计学意义。结合两组前、后测刻板行为变化,进一步简单效应分析发现,两组的刻板行为前测差异无统计学意义(P>0.05),后测差异有统计学意义(P≤0.05);对照组前、后测刻板行为差异无统计学意义(P>0.05),实验组前、后测刻板行为差异有统计学意义(P<0.01);实验组刻板行为后测均值低于前测。以上结果表明,小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的刻板行为。

自伤行为维度上,组别主效应[F(1,28)=0.71,P>0.05,ηp2=0.03]和时间主效应[F(1,28)=1.95,P>0.05,ηp2=0.07]差异均无统计学意义,时间×组别交互作用[F(1,28)=5.41,P<0.05,ηp2=0.16]差异有统计学意义。结合两组前、后测自伤行为变化,进一步简单效应分析发现,两组的自伤行为前测(P>0.05)和后测差异均无统计学意义(P>0.05);对照组前、后测自伤行为差异有统计学意义(P<0.05),实验组前、后测自伤行为差异无统计学意义(P>0.05);对照组自伤行为后测均值高于前测,实验组自伤行为后测均值低于前测。以上结果表明,小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的自伤行为。

强迫行为维度上,组别主效应[F(1,28)=6.05,P<0.05,ηp2=0.18]差异有统计学意义;时间主效应[F(1,28)=1.25,P>0.05,ηp2=0.04]和时间×组别交互作用[F(1,28)=2.01,P>0.05,ηp2=0.07]差异均无统计学意义。以上结果表明,小篮球运动未改善学龄前ASD儿童的强迫行为。

仪式行为维度上,组别主效应[F(1,28)=9.69,P<0.01,ηp2=0.26]差异有统计学意义;时间主效应[F(1,28)=0.10,P>0.05,ηp2=0.004]和时间×组别交互作用[F(1,28)=1.46,P>0.05,ηp2=0.05]差异均无统计学意义。以上结果表明,小篮球运动未改善学龄前ASD儿童的仪式行为。

单调行为维度上,组别主效应[F(1,28)=5.60,P<0.05,ηp2=0.17]差异有统计学意义;时间主效应[F(1,28)=0.51,P>0.05,ηp2=0.02]和时间×组别交互作用[F(1,28)=0.15,P>0.05,ηp2=0.01]差异无统计学意义。以上结果表明,小篮球运动未改善学龄前ASD儿童的单调行为。

限制行为维度上 ,组别主效应[F(1,28)=13.85,P<0.01,ηp2=0.33]差异有统计学意义;时间主效应[F(1,28)=0.65,P>0.05,ηp2=0.02]差异无统计学意义;时间×组别交互作用[F(1,28)=8.27,P<0.01,ηp2=0.23]差异有统计学意义。结合两组前、后测限制行为变化,进一步简单效应分析发现,两组的限制行为前测差异无统计学意义(P>0.05),后测差异有统计学意义(P<0.001);对照组前、后测限制行为差异无统计学意义(P>0.05),实验组前、后测限制行为差异有统计学意义(P<0.05);实验组限制行为后测均值低于前测。以上结果表明,小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的限制行为。

综上所述,小篮球运动能够显著改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为及其刻板、自伤和限制3个子维度的行为表现,其他子维度虽未发现显著变化,但均具有改善趋势(表4)。

2.3 小篮球运动前、后学龄前ASD儿童脑灰质体积的变化

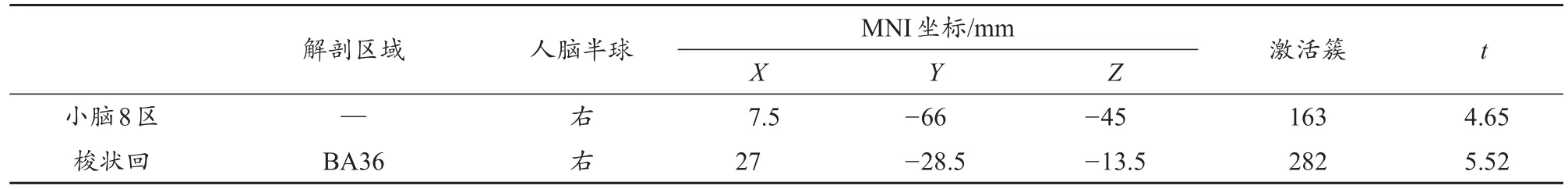

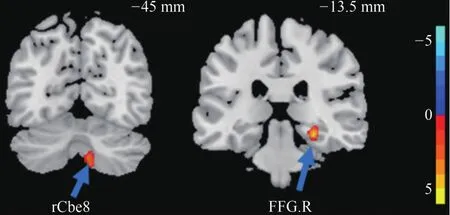

采用SPM 8的随机效应模型对两组学龄前ASD儿童前、后测脑灰质体积数据进行分析,探究运动干预引起的学龄前ASD儿童脑灰质体积的变化。结果发现,时间×组别交互作用具有显著性(统计阈值设置为P<0.001,未校正,最小团块为100)的脑区包括:右侧小脑8区(right cerebellum 8,rCbe8)、右侧梭状回(right fusiform gyrus,FFG.R)的灰质体积增加(表5,图1)。

表4 运动干预前、后两组学龄前ASD儿童重复刻板行为表现结果Table 4 Performance Results for RRBs,Segregated by Exercise Intervention and Time Point M±SE

表5 运动干预所致学龄前ASD儿童脑灰质体积改变的区域Table 5 Significant Changes of GMV in Preschool Children withASD Caused by Exercise Intervention

图1 运动干预所致学龄前ASD儿童脑灰质体积变化Figure 1.GMV Changes Caused by Exercise Intervention

2.4 小篮球运动引起学龄前ASD儿童脑灰质体积变化区域与重复刻板行为表现变化相关性

采用Pearson相关分析研究小篮球运动引起学龄前ASD儿童脑灰质体积的改变(后测-前测)与重复刻板行为总分及其刻板、自伤和限制3个子维度行为表现变化(后测-前测)的关系。由于实验组与对照组的重复刻板行为总分前测存在显著差异,将重复刻板行为的前测总分作为控制变量进行偏相关分析。结果发现,右侧小脑8区的灰质体积变化与重复刻板行为总分的变化具有显著的负相关性(r=-0.56,P<0.05),其他显著变化脑区未发现与重复刻板行为总分及其子维度行为表现变化具有显著性相关。这表明学龄前ASD儿童右侧小脑8区灰质体积的增加与重复刻板行为成负相关(图2)。

3 讨论

3.1 小篮球运动对学龄前ASD儿童重复刻板行为的影响

本研究发现,小篮球运动对学龄前ASD儿童的重复刻板行为及其刻板、自伤和限制3个子维度的行为表现均产生积极作用,改善了学龄前ASD儿童的重复刻板行为表现,并得到已有研究的支持。以往研究表明,ASD儿童的重复刻板行为主要是为了寻求或是逃避感知觉刺激,以及达到自身的平衡(Lovaas et al.,1987)。具有规律性、趣味性、娱乐性、易行性的体育运动,可以使ASD儿童的重复刻板行为得到控制,改善其感知觉能力和行为控制力。此外,体育运动中的身体动作与重复刻板行为中的动作类似,可能会产生相似的愉快状态,有助于减少重复刻板行为(Bahrami et al.,2012;Lang et al.,2010)。本研究以小篮球抛、接和运球等与重复刻板行为类似的基本动作练习和体育游戏为主要内容,由易到难,兼具易行性、规律性、趣味性,因此,推测小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为,是由于在运动中获得愉快感和感知觉刺激,改善了行为控制力,从而减少重复刻板行为的发生。

图2 小篮球运动所致学龄前ASD儿童脑灰质体积变化与重复刻板行为改善的相关性Figure 2.Correlation between GMV Change and RRBs Change

3.2 小篮球运动对学龄前ASD儿童脑灰质体积的影响

本研究发现,小篮球运动使得学龄前ASD儿童的右侧小脑8区和梭状回灰质体积增加,与已有研究一致。以往研究表明,ASD儿童相较正常儿童的脑灰质体积存在区域性异常(陈静 等,2016;Peterson et al.,2006),尤其是与行为控制、注意相关的小脑(Townsend et al.,1999)和与面部识别有关的梭状回区域(Pierce et al.,2004)的灰质体积异常。具体表现为,以小脑为中心,向双侧延伸至梭状回、枕叶等区域的灰质体积异常减少(Peterson et al.,2006;Rojas et al.,2006;Stoodley,2014;Toal et al.,2009;Yang et al.,2016,2018)。由此推测,小篮球运动干预中,学龄前ASD儿童需要进行球绕头、腰和抓球等多肢体间协调控制的动作练习,以及运球等个体间协作配合的游戏,引起右侧小脑8区和右侧梭状回区域的灰质体积增加,发育趋于正常。这与一项来自聋哑儿童的研究结果相似。陈爱国等(2018)发现,聋哑儿童小脑、枕下回等区域的脑结构发育迟滞,11周运动干预则可以加速聋哑儿童脑结构的发育,使之趋于正常。本研究首次发现运动干预对学龄前ASD儿童脑灰质体积的积极效应,为体育运动与ASD儿童脑可塑性的研究领域提供了新的证据。

3.3 小篮球运动所致学龄前ASD儿童脑灰质体积变化与重复刻板行为的关系

本研究发现,小篮球运动所致的学龄前ASD儿童的右侧小脑8区灰质体积增加与其重复刻板行为表现减轻存在显著负相关,即伴随学龄前ASD儿童右侧小脑8区灰质体积的增加,其重复刻板行为得以改善。该结果与已有研究一致。以往横断面的研究表明,ASD儿童小脑区域的灰质体积减小与其重复刻板行为表现的加重呈负相关(Rojas et al.,2006),认为小脑主要参与运动、非运动信息的整合和认知控制(D'Mello et al.,2015)。ASD中的重复刻板行为,反映了对运动行为认知控制的丧失(Mosconi et al.,2009),提示小脑区域的异常减少可能导致ASD重复刻板行为的产生。对特殊人群的研究发现,运动干预可以通过改善脑的可塑性提高发育障碍人群的行为表现(陈爱国等,2018)。可见,小篮球运动是通过增加学龄前ASD儿童的右侧小脑8区灰质体积,来改善其重复刻板行为症状。本研究首次从灰质体积视角揭示体育运动对学龄前ASD儿童重复刻板行为发生作用的神经机制,拓展研究者对ASD儿童重复刻板行为神经机制的认识。

4 结论

本研究首次整合行为学和神经影像学证据,发现小篮球运动能够改善学龄前ASD儿童的重复刻板行为,神经机制与右侧小脑8区灰质体积增加有关,初步揭示小篮球运动对学龄前ASD儿童重复刻板行为的改善作用及内部神经机制。该研究成果为深入理解体育运动与ASD儿童重复刻板行为的关系提供了新证据,为在教育和医疗中采用小篮球运动改善ASD儿童重复刻板行为症状提供实践基础。