到宋元两朝去看山水

2020-12-02廖全京

专家们都说,以水墨淡彩山水画为主流的中国山水画,在北宋人和元人手里,达到了全盛的巅峰状态。先后涌现出北宋三大家(董源、李成、范寬)和元代四大家(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)。我关注的是,这些山水画家们作为生命的个体与大自然即山水之间究竟是怎样的一种关系?那时的人在自然环境中有怎样的真实经验?这些关系和经验都有怎样的生态美学价值?

缘起

我一直都有穿越到宋元那两个朝代去看山水的冲动。

若干年前的一天,我带上一本迈克尔.苏立文的《中国艺术史》来到野外,在田埂上坐下来,随手翻开一页,很快就不知不觉被书中的文字带进宋元时代巨幅全景式山水画的场景之中。

“……画家邀请我们跟随他沿着弯弯曲曲的小径前行,在岸边等待渡船,穿过村落,也许当我们走入小山之后,村落消失在视野之中,这时我们发现已置身于桥上,抬头仰望瀑布。我们继续沿山谷前行,发现一座庙宇的飞檐已出现于树巅之上,于是在禅院中休息,一边摇扇,一边与僧人一同品茶。在画卷的最后,画家会将我们带到岸边,看着水面以及出现于薄雾之上的远山之巅。在此之上,无穷无尽的空间得以伸展开去,将我们带到遥远的地平线上……”

我的心醉了。

那个中午,油菜花开得前呼后拥,一片蜜蜂的嗡嗡声把我抬到一个不知名的去处。只见昏黄的烛光里,几张精致的术桌旁坐着三五位男士,一律古装,正端着茶杯聊得高兴,听口音,像是江浙人。壁上有书画,几上有插花,极素淡,极优雅。屋子里点着香,那香气夹杂着栀子花的味道一阵阵地朝我漫过来。远处的大门外挂一幅布帘,赫然写着“一+窟鬼茶坊”几个大字。我身后的墙上有一张广告,上书“今晚讲汉书”。我心头一惊,这难道是宋人笔记里常提到的武林——杭州?我莫不是到了宋朝?这时,悠悠的古琴声飘了起来。我一抬头,看见了一幅画。远望像是王希孟的《千里江山图》,近观又变成了王珠的《渔村小雪图》,这两位北宋大家的作品居然近在咫尺!我大喜过望,径直奔了过去……

南柯一梦。

蜜蜂依然在嗡嗡着,油菜花依然在前呼后拥着,我的心依然醉着……如此这般,三番五次地为山水画而去了北宋,为山水画而去了元朝。专家们都说,以水墨淡彩山水画为主流的中国山水画,在北宋人和元人手里,达到了全盛的巅峰状态。先后涌现出北宋三大家(董源、李成、范宽)和元代四大家(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)。我关注的是,这些山水画家们作为生命的个体与大自然即山水之间究竟是怎样的一种关系?那时的人在自然环境中有怎样的真实经验?这些关系和经验都有怎样的生态美学价值?从宋元两朝回来,我对此多少有了一点自己的发现。现在,我决定把这些穿越中的所见所闻所感择其要者,记录下来,与同好分享。

范宽与野山

雪,一直下,一直下……

远处的太白山变得越来越模糊、飘渺,近处的云团愈来愈呈淡墨色,天正在黑下来。

从正午起,范宽就在这终南山主峰附近的山路上徘徊了。大约在晚饭前,山里飘起了雪花,他干脆在山道旁的一处破旧的小亭子里坐下来,目光却始终没有从对面的山梁上移开。感觉到身后的那一树古松透出的逼人寒气,他把身子挪了挪,阵风斜着刮过来,周遭丛林和岩石上堆积的雪扑簌簌地往下掉,更显得空旷、寂静。

他不记得这是今年冬天第几次在终南山看雪了。与秋天比较,冬季的野山显得更加浑莽,越发厚重。范宽发现,那道熟悉的瀑布消失了,林木苍翠时若隐若现的寺庙此刻飞檐翘起,精神抖擞。白雪映衬下,远远近近的群峰表现出另一种山重水复,自有另一番生机。他特别注意到山脚下的那座桥,桥下的野水已被冰雪覆盖,但水中的那块大石却在白净之中显得更加突兀、倔强。桥身的术栏结满了冰,细长的冰柱倒挂下来,仿佛有一种动感。那冻桥与两岸的寒林、茅舍相互呼应,似乎在向人类宣示大自然这个造物主内心的勃动和喧腾。

见夜色迷茫,风紧雪急,范宽这才恋恋不舍地返回住地。

北方的山早就融进范宽的心中了。为人温厚、大度的范宽,自幼生于陕西,长于陕西。因为喜欢大自然而为大自然造像,因为贴近大自然并为大自然传神而成为北宋前中期与李成、关仝齐名的山水画家。那个大雪天从太白山中回来后,范宽烫了一壶酒,点燃蜡烛,面对尚未完成的《雪景寒林图》自斟自饮起来。沉吟中,他发现了什么,猛地站起身来,拉开门走了出去。这时,雪已停了,长天晴明,朗月高挂,山里愈发寒冷。只见范宽站在屋外的雪地上,两眼从近处往远处看,原来,他在观察月光照在雪地上的效果。对大自然中的光与色的重视,对大自然中光与色的敏感,在范宽那里已经成为一种下意识的习惯。和许多画家一样,范宽开始学画时经历过一个摸索的阶段。他曾经全身心地浸泡在前辈画家的山水作品中,为同时代的大师的杰作倾倒。当时五代的山水画巨子荆浩、关仝、董源、巨然等画风各具特色,影响深远。在表现山之体貌上被认为独步古今的李成去世那年,范宽刚满17岁。

青年范宽起初心仪精通造化的李成,将他的作品置于案前,仔细揣摩、反复临摹。稍后努力向荊浩的笔墨和画风靠拢,甚至追溯到唐人王维那里,学他那样画雪山。时光在笔墨间匆匆划过,李成的以直擦皴法表现山林之平远,自己的画里似乎有了;荆浩构图的合理与笔意的流畅,自己的画里也似乎有了,可是,范宽总觉得自己的画与沛然充盈于大自然中的山水林木有些隔,总觉得它不完全是自己的,尤其是没能生动传达出山水之神、自然之气。一日,他在北方的森林里,面对绿森森的林子、清亮亮的泉水、脆生生的鸟鸣,蓦地恍然大悟:“与其师人不若师造化”。是啊,与其拜前辈、名家为老师,还不如拜日日与人类亲近的大自然为老师,那里才是才气之源、灵感之源、生命之源呀!从此他彻底改变了自己的生活方式和创作习惯,走出家门,隐居终南山,头扎进干干净净的山山水水里,畅快呼吸,深情吐纳,仔细观察,反复验,只觉得身心愉悦,仿佛羽化而登仙。

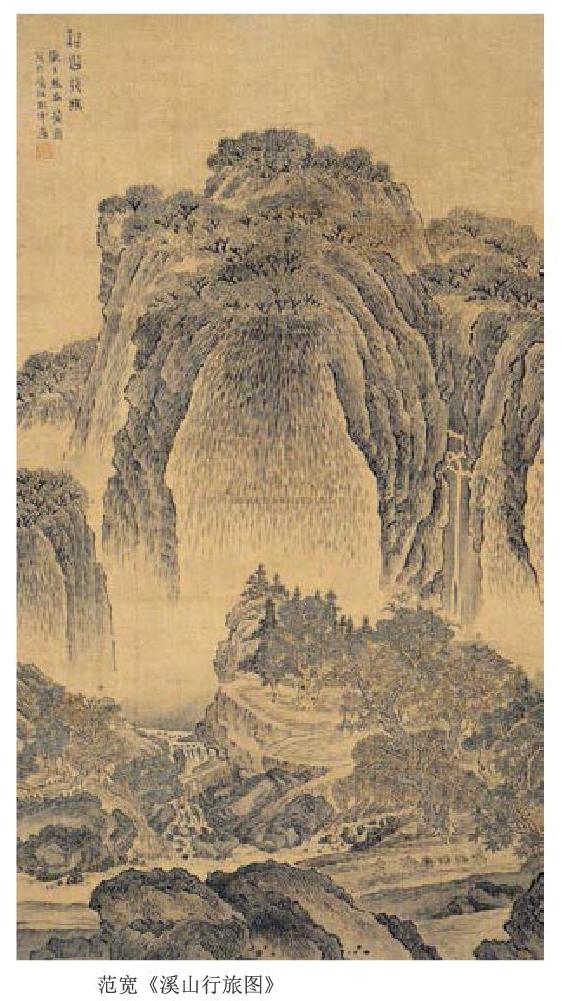

在北方的崇山峻岭里流连,得江山之助,范宽的眼界宽了,心胸宽了,笔下的山水也一改旧日容颜,变得更宽了。最难忘那一年夏天,在大山里盘桓了数日的范宽已经相当疲惫,便捡一个溪水边的阴凉处歇息。刚刚坐下来,就听见一阵叮当声由远而近,一支驮负着重物的马队,从悬崖边的树林中缓缓走了过来。他呆住了,壁立千仞的庞大山体与艰难跋涉的小小马队形成的反差,让他的整个肉身和灵魂顿时感到一阵剧烈的震颤。这一幕北宋年间版本的“山间铃响马帮”像火石一般,刹那点燃了范宽的灵感,此后的许多天里,范宽都沉浸在极度亢奋之中。不久,那幅举世闻名的绢本水墨画《溪山行旅图》横空出世,元气淋漓,石破天惊。我不知多少次让心灵穿过岁月的烟尘,来到这幅名画面前。吸引我的,不仅是画面上拔地而起的方方正正的大山与山顶的密林;也不仅是那山的高远、深远、平远所形成的层次感;也不仅是他雄劲的笔力、撼人的气势和质朴而微妙的雨点皴,而是以上种种综合表现出来的画家的全部身心与北方的山水融为一体的人的自然化精神。你看,那飞流直下的瀑布,在巍峨耸立的大山中恰如一条细长的白练,它由大山的腹中奔腾而出,与山脚下前行的马队形成一种生命的呼应。从画面看,山是宏大的,人何其渺小;如果往深处想,人也是宏大的,他因尊重大自然而宏大,他通过将人自身自然化而宏大。

中国古代艺术论讲“有我之境”“无我之境”。在范宽的《溪山行旅图》里,创造主体已然通过笔墨将自己的生命融人自然,实现了人的自然化。这时,你可以说,他表现的是“无我之境”,也可以认为他表现出了“有我之境”——山即是我,我即是山。不过从中国山水画的发展史看,宋代的山水画(它占了宋元时代全部中国画的百分之八九十)总体趋势是透过周密不苟、不遗细节显示出来的对写象赋景得其全胜的追求,是对穷形尽相的向往。虽然在苏轼的影响下,许多画家并不赞成客观真实,而主张主观真实高于客观真实,当然这是后话了。

让我们回到范宽的世界中来。创作《溪山行旅图》时的范宽,不仅把他自己融入到了大自然中,而且觉得自己脱胎于大自然,大自然脱胎于自己,大自然和人的身体、生命是一而二、二而一的的关系。有一个细节很有意思,全画完成之后,范宽久久凝望着自己这幅心血之作,然后提起笔来,把“范宽”两个字很隐蔽地签在了画幅上。直到九百多年后的公元1958年,这个签名才被人发现,从画面上的树丛中找了出来。这是在表示我范宽已经深藏于大自然中甚至化身为大自然了吗?实在耐人寻味。把山水与人体等量齐观,将二者都视为生命的有机体,乃《溪山行旅图》获得成功的根本原因。在那个时代,这并不是个别人的思想。与范宽大体同时的画家兼画论家郭熙,写过著名的画论《林泉高致》,他在其中的《山水训》里,就提出“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩”“水以山为面,以亭榭为眉目,以鱼钓为精神”。这种将山水等同于人体,视山水与人体和精神为生命共同体的思想,或者是受到其他一些画家作品启发,或者就是对以范宽等为代表的山水画高手的经验总结和理论呼应。

倪瓒在水乡

见船家将长篙用力一点,木船缓缓离了岸,倪瓒这才觉得踏实些了。

眼前是一派江南水乡的迷蒙烟雨。在太湖边长大的无锡人倪瓒,熟悉这里的每一处河、湖、港、汊,每一枝芦苇,每一群野鸭,每一缕炊烟。倪瓒生于富贵之家又遭遇家庭變故,身世蹉跎,大起大落,几十年下来,令曾经陶醉于文人雅集、诗酒唱和的倪瓒顿生萧瑟之意。公元1352年,52岁的乡绅、富贾倪瓒毅然决然卖掉田产,离开家乡,开始了漂泊湖上、隐居民间的漫游生活。有时在朋友家住几天,有时在道观或者寺庙里住几十天,更多的日子则是在客船上度过的。他因此还避免了官府沉重的苛捐杂役,躲开了俗世的纷繁打扰。更重要的是,一生热爱江南水乡的艺术家倪瓒,从此更加全身心地拥抱大自然,拥抱山水画,让湖光山色映透身体的每一个细胞,每一根血管。

“数声离岸橹,几点别州山”。望着渐渐远去的那几抹古老的垂柳和越来越模糊的远山,倪瓒不知怎的想起了在自己幼小时就撒手归天的父亲,想起了在自己28岁那年告别人世的大哥,一股莫名的伤感涌上心头。从父亲的父亲那一代人起,不,也许还更早一些,倪家男人就是隐士,这当然与那个多灾多难的年代有关。大哥更是信仰道教,并且是道教上层的著名人士。这显然对倪瓒有很大的影响,开始漂泊生涯的倪瓒,同时开始信仰全真教。在一个全真教徒、一个具有轻财好学、冷眼观世的精神气质的山水画家的心目中,江南山水是怎样的呢?整个大自然又是怎样的呢?我们还是来仔细看看倪瓒的代表作吧。

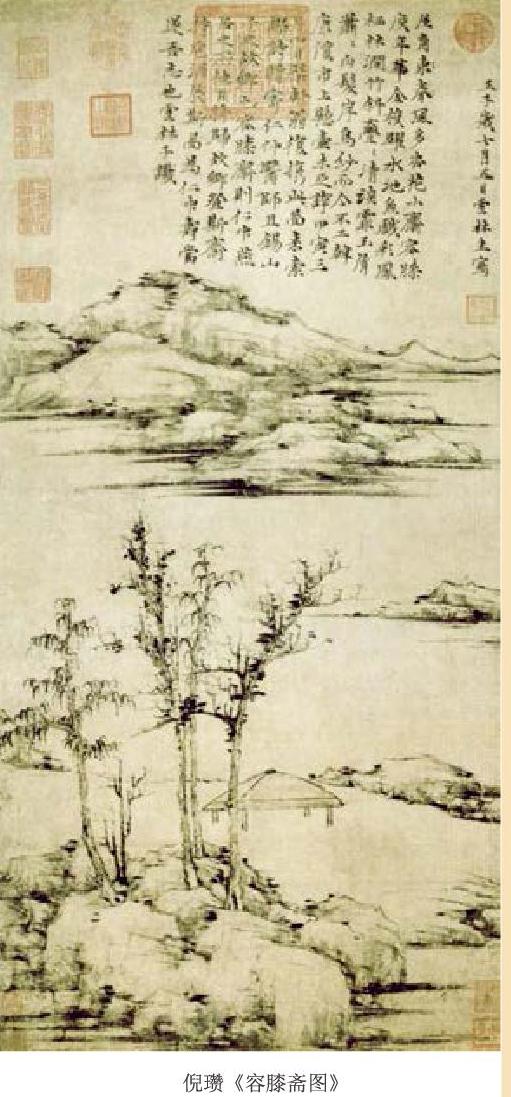

绘画史家们一般认为,倪瓒40岁之后进入他的艺术成熟期。到他74岁辞世之前,陆续创作了《六君子图》《渔庄秋霁图》《容膝斋图》等,奠定了他在宋代画坛以至中国山水画史上的地位。前世和近代学者对以这几幅画为代表的倪瓒风格已有诸多探讨,包括他“一变董巨,自立门庭”(董其昌语),在章法、笔法、墨法上的种种独创。作为一个倪粉,我对惜墨如金的《容膝斋图》情有独钟。从人与大自然的关系这个角度看,这幅作品里的江南水乡,尤其是江南之水,有一种非常独特的意味。用现代的流行说法《容膝斋图》是极简主义的代表,画幅的大约三分之一留给了天空,那肯定不是晴朗的而是阴郁的天空,不必着墨,更不必着色,只是留白就好。亭子,空空的;树术,瘦瘦的,而且秃秃的。它们一下子就把我带到了倪瓒身边一他正在逼窄的室内作画,窗外是大片大片的湖水……那湖水在冷寂之中波浪不兴,甚至纹丝不动。水上没有荷,没有鸟,没有帆。仿佛一切都寂灭了,都暗哑了,都痴呆了。请注意,那里的岩石上有几棵干枯的树和一个茅草盖的亭;对岸是山,江南特有的不高耸更不险峻的山,渐渐逶迤前行并起伏着远去的山。两岸之间那一片留白就是湖水(水面。上的石头显示着死寂的水域与死寂的时间同时存在)。这是长期坐在客船上观察、注视、认识、想象太湖的结果,它与只是固定在太湖岸边的某一点凝神注视的感觉是完全不一样的。倪瓒不仅从平视的角度看得到此岸,看得到对岸,而且好像驾着云彩升到太湖的上空,从高处在俯瞰。不仅是这幅《容膝斋图》,那两幅《渔庄秋霁图》和《六君子图》也是这样的上不见云彩、下不见行人的一水两岸构图,这是一种带有浓烈的主观色彩的构图。岂止是构图,成熟期的倪瓒作品在整体风格和美学精神上,都显出浓烈的主观色彩。试想,即使是在秋冬季节,水软山温的俏江南,有倪瓒笔下这么清冷、枯瘦、干涩、沉寂么?这是倪瓒的江南水乡,倪瓒的大自然。如果说,前文说到的宋人范宽的山水是人的自然化,那么,元人倪瓒的山水则是自然的人化了。在人与自然之间,前者偏重于山水,后者更倾向于人。

这就要说到元代山水画与宋代山水画之间的一点区别。时代不同了,当年北宋的“郁郁乎文哉”、宋人的风雅,几乎被战火狼烟扫涤以尽,山水骤然色变,园林黯然神伤。比较起北宋画家对山水的由衷礼赞,元代画家笔下的山水与其说是大自然的写照,不如说是士子内心的剖白。“伤心秦汉,生民涂炭,读书人一声长叹”,同时代人张可久道出了他们的心声。正是这种历史的大动荡,使得包括画家在内的许多元代文人深感环境险恶而不得不为了自我保护而一方面走进内心,一方面躲进自然,希望通过自然的人化过程从社会黑暗里悄然脱身(传说中倪瓒的孤僻、狷介、癫狂、洁癖,恐怕都与此有关)。前文所说的宋代山水画总趋势即重视取得自然效果、或者说比较注重寻求对大自然的再现,到了元代就演变成了更加重神理而轻形色的审美取向和风格模式。尽管中国山水画总体_上从来都不是纯然主客二分,而是注重写意即注重对大自然的精神领会,注重怡悦性情的。

不妨将倪瓒的《容膝斋图》与范宽的《溪山行旅图》作一点比较。展开范作,一股逼人的气势扑面而来,这气势来自对北方的山正面描摹和渲染,来自对山顶树丛、山间瀑布、山脚溪水以及山道马队栩栩如生的表现。你觉得画家的天性融入了山水的天性,并突出了山水的神韵,所有的雄强博大,浑厚质朴都通过山体的逼真传达出来。发现自然美,表现自然美,成为画家创造性活动的中心和重心。而倪作则离形似较远,更接近.种稍显神秘的移情。这也许是一种写意的极致,山、水、树、亭皆出奇地枯涩、瘦硬。从整个画面传达出来的氛围看,空灵是其表象,内在的却是阴郁、愁闷,仿佛一张无形的网从空中罩下来,让人感到极其压抑,有些透不过气来。在倪瓒的心目中,大自然的具象非常重要:那是人类生命的延展和超越,是人类从有限世界的不可解中寻求解脱的生命阶梯。他又似乎更注重山水心象,那是画家之神在山水之神中的寄托与显现,是自我心意的表现性挥洒。用他自己的话说,就是“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”。(《答张藻仲书》)他的空旷冷寂,他的简约素淡,他的抑郁悲戚,尽在这“逸笔草草”中了。我总觉得,对于“逸”的追求和标榜,其实是种无奈。

从倪瓒的山水画作品里,可以见到人与大自然的一种十分特殊的关系。画家对于山水主要是以神遇而不是以目见,或日物在灵府,不在耳目;山水对于画家则主要是精神的象征、灵魂的心象,而不是仅供再现的物象。或者说,彼此之间表现与被表现的方式,主要不是“赋而是“兴”,即苏轼诗“玉堂卧对郭熙画,发兴已在青林间”的“兴”。这是一个自然界生成为人的过程。在这个过程中,人的生机、生态与大自然的生机、生意形成生命的双向感应:“物色之动,心亦摇焉”(《文心雕龙·物色》)。江南水乡令倪瓒触目伤情,带着这种伤感,倪瓒将自已感觉中的江南水乡用笔墨再现到纸面上;反过来,自己感觉中的江南水乡(已不同于大自然中的实体)又用这种伤感更加强烈地刺激亢奋状态中的倪瓒;于是,无形之中,倪瓒的情绪便以更高的温度冲荡并沸腾起来……在这里,特定地域的大自然不是孤立的存在,而是与人相联系的存在。不仅如此,人作为大自然的一部分,在与大自然的彼此感应中呈现出亲密无间的、人道主义的生命本体关系。这正是倪瓒山水画作品的生态学与生态文艺学价值。

两谒黄公望

“吴松江水似清湘,烟雨孤篷道路长,

写出无声断肠句,鷓鸪啼处竹苍苍。

我默诵着倪瓒的诗句,随着他坐上一条小船,来到比他年长32岁的友人黄公望的住所。应门的小僮对我们说,主人昨天就出去了。果然不出倪瓒所料,大痴翁(黄公望的号)又到荒山中呆坐着看风景去了。好不容易说动迂阔的倪老带我来拜望这位同样隐居着的高人,却未能亲聆咳唾,心中不觉有些怅然。运气不佳,我只得再次沉浸到他那幅千古杰作《富春山居图》中,权当是面谒先生了吧。

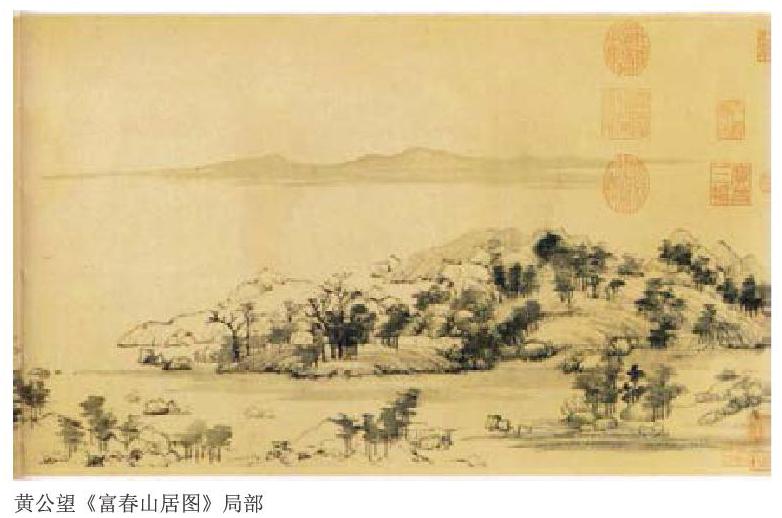

还是那峰峦云树、坡石起伏,还是那村落人影、滩平浪阔……有些熟悉,又有些陌生。我想起了清人恽正叔对它的感觉:“凡数千峰,一峰一状,数十树,一树一态,雄秀苍莽,变化极矣。”(《南山论画》)透过绵延几十里、数百里的两岸山水,我分明听到了江水在说话,山风在说话,云彩在说话——一片轻轻缓缓的吴依软语。可惜,富春江口出钱塘的那一段景色:隐隐约约的城楼和一望无垠的沙地却见不到了。所幸长期被分隔在海峡两岸的“剩山图”与“无用师卷”前几年得以合璧展出。六百年沧海桑田都随富春江流走了,然而,人类与大自然的关系,艺术美与自然美的关系,却被这《富春山居图》永久地留了下来。在中国古人眼里,大自然无一处不充满生机,无一处不美。所谓“凡物之美者,盈天地间皆是也”(叶燮:《滋园记》)。正是这种自然观和自然美的思想,指引着黄公望,鼓動他以八十高龄踏遍富春江两岸的山川田园,静观默察,历时四年。他在大自然中体验生命的冲击,感受精神的震撼,并通过自己的这种自然经验,诱导并实现对大自然从夏到秋的审美还原。黄公望不仅仅放眼于远山长、晓山青,不仅仅落笔在水穷处、云起时,他之所以能做到疏、密、高、下、浓、淡、干、湿的妥贴得当且变化无穷,从根本上说,是由于那是他对生命态度和生命哲学的认知和体现。

那漫漫江水流过浅滩、山峦起伏平岗连绵的情境,不知怎的让我想起了一些欧洲风景画家笔下的情境,比如十九世纪德国的浪漫主义画家弗里德里希,又比如十九世纪法国巴比松画派的卢梭(不是那个启蒙思想家卢梭)。乍一看,似乎风马牛不相及,实质上他们在认知和处理人与大自然的关系时,彼此是心灵相通的。“呵!自然,你多么美丽,多么伟大,多么庄严!、这不是一个欧洲画家而是一群乃至几代欧洲画家发出的由衷赞叹。傅雷先生曾经这样描述创作风景画时的卢梭:“大自然是一个超自然的世界,但于他一切都是熟悉的……他的日子,完全消磨于野外,面对着画架,面对着大自然。有一次在田间工作时遇到一个朋友,他便说:‘在此多么愉快!我愿这样地永久生活于静寂之中。这里所谓自然不只是山水,不只是天空的云彩,而是自然界一切的生物与无生物。”(《世界美术名作二十讲)》)这是在说一位法国风景画家吗?这不是在说中国山水画家吗?这不就是在说黄公望吗?至于弗里德里希作为基督徒,他在精神上就更接近道教徒黄公望了。这位沉思自然的孤独者,常常面对海洋、船只、哥特式废墟,常年在崇山峻岭中写生作画e他的名作《海边的僧侣》,向人们展现地平线极低的大海。除了天空、海洋,还是天空、海洋,没有渔船,不见飞鸟,只有一位修士面对汹涌澎湃的大海,默然兀立。这幅画与《富春山居图》的区别是明显的:一个是焦点透视,个是散点透视;一个人物(可以视为画家本人)出现在画面上,一个人物(画家本人)隐遁于画面外。然而,两幅大小悬殊的画传达出来的情感和意念却相当一致:中国山水画中烟雾迷蒙,升腾着画家对宁静的山水的眷恋;德国风景画中海空浩瀚,翻滚着画家对神秘的时空的缅想。如果弗里德里希的作品是海边的僧侣的沉思,黄公望的作品不妨视为江边的道士的抒怀,其宗旨都是对生命的礼赞。

想到这里,我已经从元人身边穿越回来,好似鲁迅先生评点《聊斋志异》时所说的“出于幻域,顿入人间”。初谒黄公望就这样不无遗憾地划了一个句号c我并不死心,不久,就再次去到那个梦幻的时空。这一回,听黄老的朋友说,年过八旬的画家前些年已从他隐居的杭州筲箕泉搬到富春江边的乡下,平日都在山水间徘徊、凝望,要找到他并不容易。怎么办?我记得他曾经说过“山水中惟水口最难画。远山无湾,水出高源自上而下,切不可断脉,要取活流之源。”(《论山水树石》)为了仔细观察,他肯定会在水源和水口处流连。我决定从杭州逆钱塘江进入富阳,到富春江沿岸的那些活的源头和支流汇入的水口去追寻他的踪影。我在富春江江面上贴水飞翔。

这一刻让人陶醉。春天正在两岸撒欢:前面的青山想把后面的青山甩得远一些,可更远处的青山又以更湿润、更朦胧的苍翠来与它争抢风头;田里的秧苗几十里、几百里地漫延开去,像巨大的绿色画笔在铺展开无边无际的盎然生意。除了稀疏的村落、林下、水边、陌上几乎看不到人影,偶尔能听到几声樵夫的吼喊和牧童与杜鹃的歌唱;近处的浅滩上,成群的水禽游走嬉戏,辨不清是家鸭还是野雁。江水碧绿,清见底,水中的鱼儿们或成群喧闹,或独自行吟;云彩打我身边掠过,阳光牵着一缕缕金丝银线,轻盈地涌向天边……无数条溪流,许多道瀑布,数不清的水口,从富阳到桐庐,从桐庐到建德,处处秀丽,处处清幽,可处处都未见到老画家黄公望。二谒黄公望,我又扑了个空。返回萧山的途中,我再次乘江上清风触摸沿途山水,忽然悟到:我其实不仅已经见到了大痴翁,而且贴近地体悟到了他的精神。因为,他和他的精神即热爱大自然、尊崇大自然、讴歌大自然的精神,已经深深地渗入了他的作品中,久久浸透在他生长的山水里。我反复地走进他的作品里,深沉地感悟在他朝夕相处过的山水中,不仅陶醉于艺术美,而且陶醉于自然美,这不就是与他面对面了么?

黄公望时代的自然美,是没有被人类玷污过的自然美,是不可侵擾不可企及的自然美,是一去不复返的自然美。这是我两谒黄公望之后最沉重的慨叹,最伤感的惋惜,最痛苦的无奈。我不知道六百五十多年后的今天,富春江上究竟有多少拦河大坝、水力发电站和工矿厂房,也不知道富春江水及两岸山岭、树木在多大程度上受到了污染。我只知道,现代的山水已经几乎是一个处处留下伤痕的世界,现代的中国人已经很难在未被玷污的大自然中找到灵魂的居所了。当年,道家黄公望眼中的大自然是一种纯而又纯的“天籁”,也就是庄子所说的“夫吹万不同,而使其自已也”(《齐物论》)。大自然本身在本质上都是美的,这是西方学者后来从肯定美学角度主张的全部自然世界都是美的“自然美学”论。黄公望无疑是一位更加前卫的自然全美论者,他心目里和笔墨中的大自然天然具备审美的优势。所以,一幅《富春山居图》让千秋万代都享受到二百里富春江乃至千万里好河山。他老人家好像在说,珍惜它们吧,保护好它们吧!

我们又该怎么回答?

廖全京

研究员,四川省戏剧家协会名誉主席,曾任中国戏曲学会常务理事、中国话剧理论与历史研究会常务理事、四川省社会科学院文学研究所副所长、四川省戏剧家协会主席、四川省文艺评论家协会副主席1996年被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省有突出贡献的优秀专家”称号,1998年经国务院评定为享受政府特殊津贴专家,文化与旅游部2019年戏曲艺术人才培养高级研修班授课专家。