《石渠宝笈》藏品的聚散及发现与回归

2020-12-01尹光华

◇ 尹光华

《石渠宝笈初编》有别于其他著录处,是对历朝名家作品以真赝、摹临及艺术水准分为上等或次等。上等者对其材质、尺寸、款识、题跋等著录甚详,并附有编者的考证,次等者则所记较略。编者的态度甚为分明。

说起编者的态度,我相信在初编时期,不论是石渠馆臣还是乾隆本人,都曾努力遵循着乾隆在上谕中指出的先要“详加别白”,再定作品等级的基本原则。有一事值得一提,乾隆初登基时,他在青宫时的一批藏品随着他一起被带入紫禁城。据《清乾隆朝书画来源考》一文作者统计,共有38件。〔1〕就我所见,却至少有43件,甚至更多。这些乾隆青年时代的藏品,每一件都有弘历宝亲王时期的诗题。但其中除张照两件、赵孟頫《书中峰上人怀净土诗》和王原祁两轴被评为上等外,其余都被列为次等。那些号为唐宋元明名家之作,目前大多还存于世上,有些已刊载于台北《故宫书画图录》,如郭熙《峨眉雪霁图》、李昭道《蓬莱宫阙图》、赵伯驹《滕王阁图》、唐寅《秋林高士图》、仇英《清明上河图》〔2〕等。从图录上已完全可以肯定皆非真迹,有些甚至是拙劣的伪作。另有一件赵伯驹《仙山楼阁图》,今藏故宫博物院,徐邦达定其为伪,杨仁恺称其为明代苏州片。〔3〕这些品质存在问题的作品在《石渠宝笈初编》中都被定为次等,都可证《石渠宝笈》编纂者对这些作品的品级评定基本是严肃的,其论断基本是正确的。可是引人深思的是,上述所有作品都有乾隆在宝亲王时期的题跋。可以相信这些编纂《石渠宝笈》的乾隆近臣,如没有得到皇帝的许可,是不敢将这些有皇上亲笔题赞与钤印的作品都打上“次等”这样的差评的。上述这种情况证实了以下几点:一、乾隆青年时代的鉴赏眼力水准甚差。像郭熙《关山积雪图》、王振鹏《鲁恭三异图》、戴进《扁舟访客图》等如此低俗的伪劣之品尚不能分辨,仍要题诗赞誉,未免令人失望。二、乾隆青宫时的题咏大多不题于古画本幅,立轴一般都题于诗堂,手卷多题于隔水裱绫上,并不像他当了皇帝后随意在本幅上信手题咏,有时一题再题无数次,题得不满意时会刮去重题,破坏了画面而好像并不痛惜。对古画珍惜的态度前后判然有别。三、在乾隆督促指导下完成的《秘殿珠林石渠宝笈初编》,所以能将上述藏品都定为次等,说明乾隆君臣对这一巨著编纂的态度是认真的,有些误定真伪的行为是认识问题,而未必是皇权干预的结果。四、乾隆能同意馆臣将他那么多旧藏定为次等,说明他的鉴识水准在当了皇帝的八九年间已有了长足的进步。五、在刚登基的这些年,乾隆尚比较开明,对青年期鉴识的失误敢于承担责任,敢于载之史册而不忌讳,对于君临天下、高高在上的封建帝王来说是难能可贵的。

《石渠宝笈续编》启动于乾隆五十六年(1791)春正。因为从《石渠宝笈初编》完成之后的四十余年间,每遇帝后大庆朝廷盛典,“臣工所献古今字画又不知凡几”。王杰、董诰、彭元瑞、金士松、沈初、阮元、那彦成等奉命于是年正月开始编纂《秘殿珠林石渠宝笈续编》。内容在初编的基础上又增加了历代旧拓法帖、清宫所刻《三希堂墨妙》拓本,以及南巡、大阅、礼器、卤簿、职贡等图。不再评分等次,论述与考证则更为详尽。体例集明清诸家特别是孙承泽、卞永誉、高士奇著述之长,不仅对作品的描述、诸家的题识、印章著录更为详备,更以按语的形式对作品及其流传等作多方面的考证,对作者、跋者的生平都有较详细贴切的介绍,体例比初编更为完备,“是以既博且精,非前代诸谱循例着录者所可同日语也”〔4〕。

《石渠宝笈三编》启动于嘉庆二十年(1815)二月,上谕着英和、黄钺、姚文田、胡敬等参与编著。增加了嘉庆宸翰及南薰殿所藏历代帝王及圣贤名臣画像。著录及按语更为详尽,所载收传印记各就其先后次序登录,更周到地考虑到后之览者的核实考订。

由于《石渠宝笈》藏品数量大,卷帙浩繁,因此开创了以收藏地点分卷,以玺印异同分编的全新体例。《石渠宝笈初编》上等书画钤五玺:“乾隆御览之宝”“乾隆鉴赏”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”“石渠宝笈”。次等钤二玺“乾隆御览之宝”(或“乾隆御赏之宝”)、“石渠宝笈”。不论上等、次等,都加盖藏殿阁印,如“乾清宫鉴藏宝”或“御书房鉴藏宝”等。

《石渠宝笈续编》在上述五玺外,加钤“石渠定鉴”“宝笈重编”及殿阁印。此即所谓“八玺全”者。已入《石渠宝笈初编》的作品,又经重题品鉴者,则加盖“石渠继鉴”印。据阮元《石渠随笔》卷八所记,凡无“石渠定鉴”“宝笈重编”二玺者,则都不入《石渠宝笈续编》,“或贮库,或发盛京,或赏诸王及军机大臣,南书房尚书房翰林”。〔5〕

《石渠宝笈三编》在乾隆五玺之外加钤“嘉庆御览之宝”“嘉庆鉴赏”“宝笈三编”诸印,有时在乾隆三玺“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“宜子孙”外加钤嘉庆三玺及殿阁印。

至此清代宫廷的大部分藏品都被辑入这一集中国著录书籍大成的皇皇巨著之中。不过,由于时代的局限,书画鉴定学在有清一代尚未建立,更由于乾隆对古书画的癖好与对自己鉴定能力日甚一日的自信,常常在他连篇累牍的古书画题跋中过早过多地表达了自己的鉴识意见。加以登基日久,个人的威严与日俱增,近臣们已养成一味屈从奉承的习惯,所以他的题识判断往往就左右了诸翰臣的鉴考。上述种种原因,使这部巨著难免有误判真赝、误判年代的现象错杂其中,这是鉴定界前辈及研究者早就揭示了的。

被乾隆颠倒是非错判了的黄公望的《富春山居图》真伪二卷已是大家熟悉的艺术趣闻了。由于弘历对“子明卷”已有了定论,臣工们的发声就一律倾向于皇帝。那个曾经发现“无用师卷”是真迹的沈德潜也在君命之下不得不在伪作(子明卷)上作了违心的题跋。不过颇有真见的他还是隐晦地批评了群臣一窝蜂地趋奉皇帝真伪错讹的误断,“众眼迷云亦云艺苑遭逢会有时”〔6〕。声音虽然微弱,但二百年后,《富春山居图》真伪之别已有了公论,沈德潜亦可含笑地下了。

被乾隆否定的另一名迹赵孟頫的《书苏轼烟江叠嶂图诗沈周、文徵明补图卷》,是一件著名的传世佳作。卷前有李东阳篆书引首“松雪真迹”四字,卷后有沈周、文徵明补图,并有项子京、陈继儒跋,曾经明人章文璐、王槐雨、宋荦递藏。文、沈为有明一代大鉴定家,能为此卷补图已说明了他们的态度,项子京、宋荦亦是有实力的鉴藏家。晚明时李日华见到此卷后对赵书也极为称赏,称它“笔法雄厚,徐季海、李北海、柳诚悬、颜清臣无不有也”〔7〕。而乾隆视若无睹,居然在本幅卷端直书“双钩赝作之佳者”〔8〕。其实《石渠宝笈续编》编纂之一阮元在他的《石渠随笔》中,亦已对乾隆的武断表达了意见。他这样说道:“赵孟頫《书苏轼烟江叠嶂图诗沈周、文徵明补图》一卷,有项子京、宋牧仲藏印,又有牧仲官印,引首及原幅有李西涯字,草篆极苍古。赵书乃仿《岳麓寺碑》,卷首御笔题双钩赝作佳者,诚然。”〔9〕阮元既追溯考证了本卷迭经名家藏递传过程,更指出赵孟頫此卷书法的渊源(仿李邕《岳麓寺碑》),自然是认可了赵孟頫此卷。所以他没有用堂皇的赞词来称颂乾隆帝的“英睿卓识”,只是淡淡地用模棱两可的“诚然”二字来敷衍皇上的鉴赏意见。在皇权意识膨胀到极点的乾隆暮年,他和沈德潜一样,在皇帝的错误面前保持了清醒。但这种清醒,因为表达含糊,很难引起人们的注意,亦是这些艺苑名迹的遗憾之一。

前文所说在《石渠宝笈初编》时期,乾隆的诗题(包括青宫时所题)并未完全左右《石渠宝笈》编纂者的判断,对于翰臣们的意见,乾隆还是相当尊重。可是到了《石渠宝笈续编》时,唯我独尊的皇权意识已随处体现。《石渠宝笈初编》时,历代藏印及题跋总著录于前,御题往往著录于后。《石渠宝笈续编》则一反前例,在描述作品内容,记录作者款题后,首先录入的必是御题,然后才是各家题跋与藏印,尊卑俨然有别。

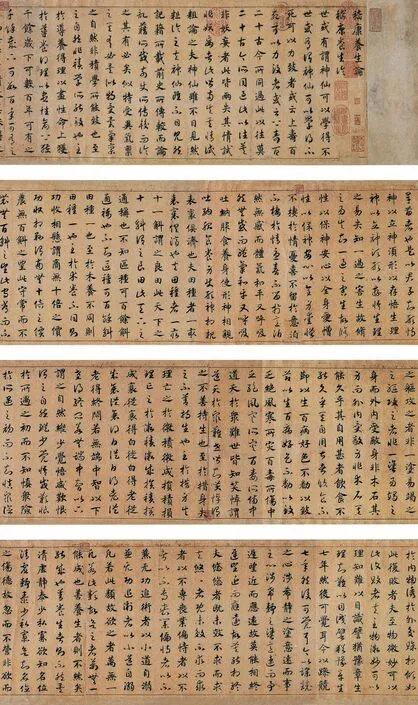

[明]仇英 赤壁图 23.5cm×129cm 纸本设色款识:仇英实父制。钤印:十州(朱) 仇英之印(白)

《石渠宝笈续编》时期,由于梁清标、安仪周等大鉴藏家所藏的珍品基本已归入内府,照例如沈初《西清笔记》所说。因为弘历钦定“乾隆十年后所得书画不欲多于前编之数”,因此选择余地较大,失误应该更少。但事实并非如此,原因之一就是我上文所说,乾隆好题,有他题跋表了态的作品,翰臣们已不敢不收入《石渠宝笈续编》之中。重华宫藏有一幅赵孟頫的《兰亭修禊图轴》〔10〕,从台北故宫博物院出版的图录看应该是晚明时的苏州片。画幅左上落款二行:“兰亭修禊图。至正癸丑暮春之初写于山阴道上,子昂。”赵孟頫卒于至治二年(1322),并未活到至正年,此为一误。又至正共二十七年,其间并无癸丑年,此则更误。以此即可断定此为伪作无疑。若再深究,则它的落款形式亦露出了破绽。元初人落款,立轴基本不书画题,更不将画题与年款并列书写在一起。任何一个画家的画风都有时代的烙印,而落款的格式也有时代共同的习惯。乾隆不辨就里,居然还在画上大书“韵事 传神”四大字。一件很容易鉴别的赝作就此混入《石渠宝笈续编》之中。

《秘殿珠林石渠宝笈》初、续、三编容量巨大而成书甚速,也可能是有些作品疏于考证的原因之一。御书房著录的李公麟《九歌图米芾书词卷》是一件错谬甚多的伪作。该图绢本,自署“九歌图,龙眠居士制”〔11〕。李公麟作画,使用材质有自己特殊的习惯。元人汤垕在他的《古今画鉴》中就曾说李公麟作人物鞍马“独用澄心堂纸为之,唯临摹古画用绢素着色”〔12〕。董其昌赞同此说,他用两则题跋证实了汤垕的论断。〔13〕汤垕是元代鉴赏大家,他与李公麟生活的年代相去不远,其说应该可信。董其昌目尽天下名画,他以所见李公麟的几幅真迹作论据,故亦可征信。就今日能见的李公麟作品看,《五马图》是其自制的写实画,即为纸本,而《临韦偃牧放图》因是临摹之作,便用绢素,可见文献记载之不误。而《石渠宝笈初编》著录的这件《九歌图》,落款自称“龙眠居士制”,说明这是自己的创作,是不应该用“素绢”的。此为疑点之一,而更多的问题还出在米芾的跋中。跋不长,故录之如下:“余嗜骚词,爱李画,癖不能解。因用秦隶为述古书九歌。述古善鉴者,视斯起为余何如?熙宁丁巳仲夏襄阳米芾记。”丁巳为宋神宗熙宁十年(1077),米芾27岁。述古是神宗时代名臣陈襄之字,时年61岁。米芾时任长沙椽〔14〕,官职卑微,而陈述古时任尚书右司郎中,枢密直学士,年龄、职位与米芾差距甚大。在此之前,陈述古亦有一段外放时间。他在熙宁四年(1071)出知河南陈州,五年(1072)又知杭州,都不可能与刚二十出头艺术才华与声名未彰,并一直在桂林和长沙的米芾有所交往。另从陈襄《古灵集》、米芾《宝晋英光集》〔15〕中,我亦未发现陈、米二人有任何交往的信息,甚至连相互的姓名都未曾提到过。可见熙宁十年(1077),27岁身居湖南长沙的青年米芾,为身在京师的前辈名臣陈襄题李公麟《九歌图》,是纯属子虚乌有的事。另一可疑的是米芾自题“用秦隶为述古书九歌”云云,其语气根本不像对待身份悬殊的长者,却更像是对熟悉的同辈友人,已不可信。而自称用“秦隶”书,则更怪!因为“秦篆汉隶”是惯常的书法史知识,早已成为书法界约定俗成的习惯用语。尽管四十多年前在云梦睡虎地出土过一些秦代简牍,用方折之笔写篆书,约略有些隶意,或许开了此后汉隶的先河,但北宋米芾必定无缘见到这种简牍,不可能写出“秦隶”这样的特殊名称。而且米芾并不擅于隶书,连楷书也非专长,这是宋高宗赵构早就说过的。〔16〕我们至今未曾发现过米芾的隶书作品,何况书写《九歌》这样洋洋两千言的长篇辞赋。因此不论从哪种角度看,这件李、米合璧的《九歌图卷》,一定是臆造的伪作,如《石渠宝笈》编者能多加考订,估计就不会入录了。

《石渠宝笈三编》这类问题亦不少,延春阁所藏赵伯驹《瑶岛仙真图卷》现藏台北故宫博物院,〔17〕也是明末清初时苏州片。画法细谨而带俗韵,很多仇英的伪作亦用此画法,与宋画无涉。卷后有刘辰翁、胡建民、徐贲、沈粲诗题,刘、胡、徐三人诗皆抄自明人刘溥《草窗集》之《太液池歌和建安杨少傅》《醉仙歌》及《万岁山歌和东里杨少师》〔18〕,而且多有缺句。刘辰翁是宋末元初人,胡建民、徐贲皆元代人,不可能抄录明代宣德时刘溥所作诗。而冠名沈粲的“宣和天子开画苑”诗,则是元末明初时文人张羽《静居集》〔19〕中的作品,第八句后还漏抄了二句。可见画跋都是伪造的。

《石渠宝笈》诸编中还有一些问题值得研究,但对于著录了上万件作品的旷世巨著,少量有争议的作品混杂其间亦在所难免。我们所以指出其瑕疵,不过是想在泥沙俱下的艺术市场中,以此提醒自己及朋友们谨慎地对待已经出现,今后还会出现的“石渠藏品”。薛永年在《石渠宝笈与书画鉴藏》一文中提到民国谭敬的团伙作伪。〔20〕我也曾在美国某博物馆见过一件传为元盛懋的山水轴,与现藏故宫博物院的原作画得极像,印章、款字的结构位置亦完全一致,该博物馆承认那是谭敬的仿作。香港佳士得2008年12月曾经拍过一批谭敬团伙做的宋元明清画作,有宋人《秦府十八学士图卷》,元赵原《秋山幽树卷》、明董其昌《仿古山水图》、项圣谟的《山水》卷等。原作分藏于中外博物馆,亦多《石渠宝笈》藏品。人物、花卉、山水皆有,作伪水准相当高,如不见原作,颇易上当。谭敬之外,我还见过民国时伪造的多幅郎世宁画马图卷,画者不懂西洋画法,缺乏郎世宁的光暗立体感和精准的造型,乾隆诸玺印泥火爆,作伪水准与谭氏团伙相差甚远。而近世国内亦有专做乾隆御笔的,以立轴为多,因为乾隆字易摹,颇有几分相似。这都是我们需要时时警惕的。

《石渠宝笈》著录数量巨大,清宫未入录的藏品数量更无法统计。这些作品几乎都钤有“宜子孙”一印,但可惜的是,它们既未长宜子孙,也未被子孙永保。乾隆去世,国运日衰,他之后的历代帝王没有一个是真正喜爱和懂得书画艺术的。宫中藏品不是被束之高阁无人问津,就是被逐渐散出损毁,甚至在携之逃亡后,廉价出售,换米糊口。凡物一至鼎盛便会日致衰落。世道轮回体现在收藏史上,亦体现在“石渠藏品”上。

其实,宫中藏画的逐渐散出,从清初就已经开始,清代顺治、康熙二帝便有赐画赐书笼络群臣之举措。乾隆帝本人因为宫藏富赡,赐画给王公大臣就更为大方。研究者揭示,乾隆赏出最多并形成规律的是历年元月的重华宫茶宴。据吴雪杉统计,自乾隆八年(1743)至嘉庆二年(1797),乾隆举办的重华宫茶宴“总计约有四十八次,与宴大臣计一千四百七十三人次”〔21〕。赐画可能要在两千幅以上,大多盖有乾隆五玺,且多有乾隆御题。其中金人李山《风雪杉松图卷》、唐寅《枯槎鸲鹆图》等都尚存于世。唐寅一轴今藏在上海博物馆,是他花鸟画代表之作。而金人画尤不多见,该卷更是李山的传世孤本,且画得精彩,并有同时王庭筠、王万庆父子长题,安仪周称之为“书画兼美,可称无上妙品”〔22〕。可见重华宫茶宴赐出之物水准不低。

除重华宫茶宴这样有规律的赐画之外,乾隆也会在某些特定场合随机赏赐。沈初在他的《西清笔记》卷一称:“辛亥(1791)上命续编《石渠宝笈》《秘殿珠林》二书因于钦定入书之外,分赉皇子皇孙内廷臣工。先是上已取《石渠宝笈》所藏画轴五百分赉矣,至是复有加。余前后所得共三十余件。”〔23〕而《石渠宝笈续编》的另一编纂者阮元则在其《石渠随笔》中有更详细的记载。他在乾隆五十六年(1791)参与编纂过程中得到赏赐的古画有《宋人货郎图》、《元人戏婴图》、董其昌《手札》册、恽寿平《山水》册等七件,〔24〕数量亦不少。

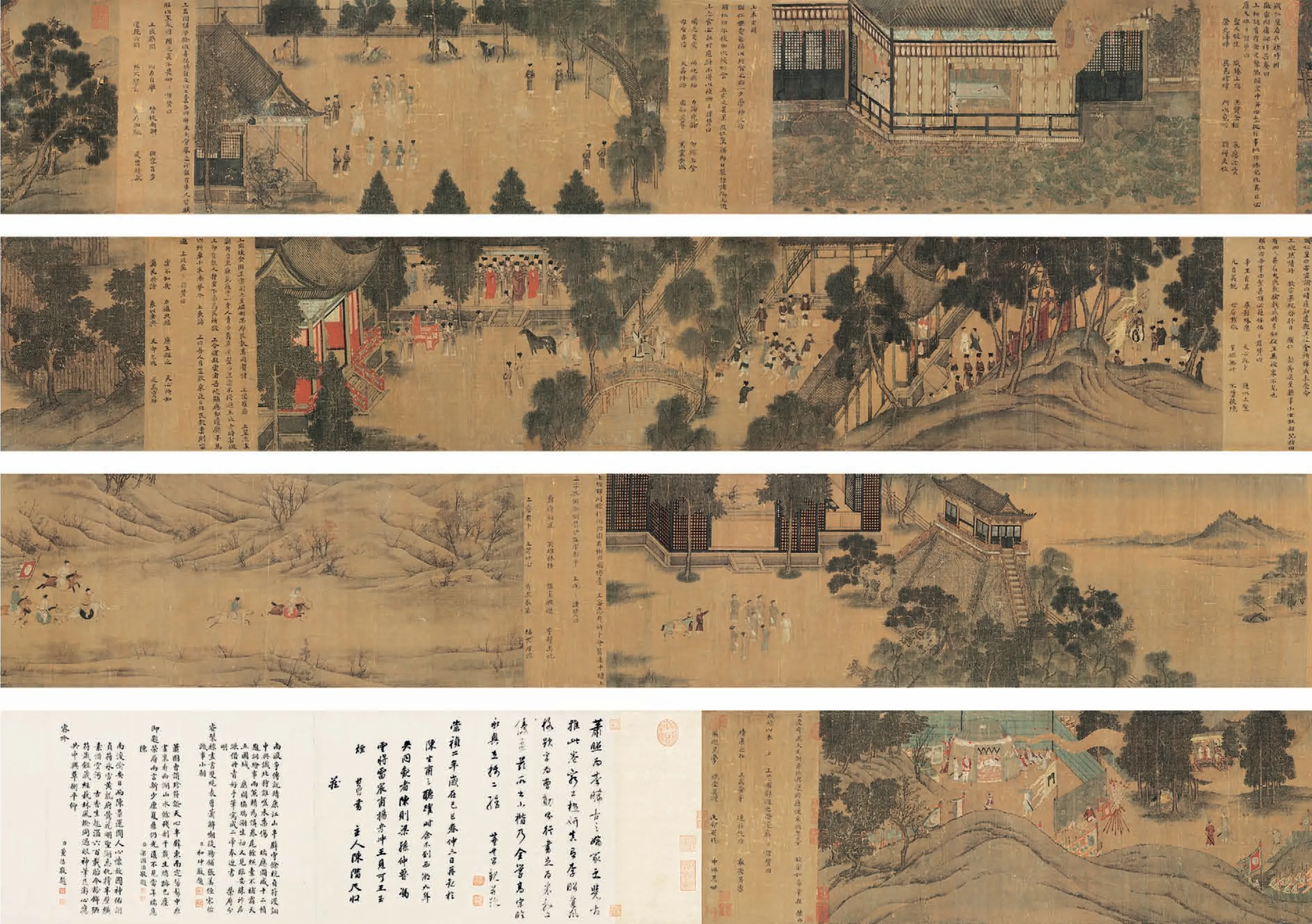

[宋]佚名 瑞应图 34.5cm×1463.3cm 绢本设色

还有一些未见记载的赐画,其中更有显赫的名品。学者薛永年从作品的藏印考出乾隆曾以陆机《平复帖》、黄庭坚《草书廉颇蔺相如传卷》、赵孟頫《双松平远图卷》赏赐给其十一子成亲王永,如今它们都分别珍藏于故宫博物院与美国大都会博物馆,皆堪称镇馆之宝。对于陆机《平复帖》,杨仁恺先生以为是嘉庆帝所赐,〔25〕今检永瑆《诒晋斋集》可证杨先生之误。这是永瑆自己说的:“丁酉(1777)夏上颁孝圣宪皇后遗赐,臣永得晋陆机《平复帖》墨迹。”并有诗曰:“平复真书北宋传,元常以后右军前。慈宁宫殿春秋,拜手擎归丁酉年。”〔26〕确切地说,这是乾隆的母亲孝慈皇太后赐给他孙儿的。至于这一手卷上何以未盖乾隆诸玺,王世襄先生《西晋陆机〈平复帖〉考略》一文已有高见,此处就不赘述了。

乾隆谢世,嘉庆帝虽然支持编纂了《石渠宝笈三编》,但他对艺术与鉴藏其实已没多大兴趣。以后诸帝更是漠不关心,名画赐出越发随心所欲,有些《石渠宝笈》着录的唐宋名迹亦被毫不痛惜地赐出宫外。如嘉庆赐出的传为唐韩幹的《照夜白图》,道光赐给恭亲王奕的宋徽宗《五色鹦鹉图》、陈容《九龙图》、王岩叟《梅花图》,赐给曹文埴的赵孟頫的《二羊图》,〔27〕都是《石渠宝笈初编》《石渠宝笈续编》著录的国宝级重器。

诸帝赐画不过是转藏于臣工之手,尚在本土,而列强入侵则直接导致国宝流向海外。咸丰十年(1860),英法联军洗劫焚烧圆明园,难以数计的珍贵文物,包括书画,被毁被抢,顾恺之《女史箴图》等被掠走而辗转进入西方博物馆或被异国豪客秘藏。光绪二十六年(1900),八国联军攻入北京,洗劫故宫,历代法书名画又一次遭受劫难。举世闻名的韩滉《五牛图》及大量清代功臣像先后出现于近数十年海外市场,应该就是这两次被劫的作品。〔28〕晚清由于政局不安定,清宫内府管理松弛,太监偷盗文物已屡见不鲜。徐邦达、朱家溍、杨仁恺在他们的著作里对此都有披露,如传为唐卢楞枷《六尊者像册》,被太监盗窃后藏于紫禁城漱芳斋戏台底层,民国找到时“已霉坏得很厉害,有三幅的右半部已烂去数处,无法恢复了”〔29〕。另有一本《法书大观册》,其中有王献之、颜真卿、柳公权、欧阳询、苏轼等人墨迹十二种,亦被太监“藏在漱芳斋前檐木炕的炕板下,夹在几个破座褥中”,“所有十二帖后的御题和宝玺全部去掉,从痕迹上看,很有可能就是用手蘸了唾液匆匆擦抹的”。〔30〕而更可恶亦可悲的是,为掩盖偷盗劣迹,在小朝廷要清点建福宫遗藏之时,该宫在“夜里突然发生火警,清点的和未清点的全部烧个精光”,“内务府后来发表的一部分糊涂账里,说烧毁了金佛二千六百六十五尊,字画一千一百五十七件”〔31〕损失之惨重,读之令人痛心不已。

[宋]佚名 瑞应图(局部) 34.5cm×1463.3cm 绢本设色

更大的浩劫是从1908年溥仪3岁时登上皇帝宝座开始。在他10岁左右,他的老师及身边的几个“大臣”趁他年幼无知,常要求他赏赐宫藏字画。赏赐的品目都是这些内行专家们自己提出来的,至于不经赏赐,借而不还的就更难说了。〔32〕《阎立本孔子弟子像卷》《唐宋名臣像册》《王时敏晴岚暖翠图卷》就是当时赏出的。〔33〕

1922年7月起,溥仪以赏赐其弟溥杰的名义,开始陆续将清宫旧藏的宋元善本书籍二万余件,宋元明清名家字画一千三百余件偷运出宫,〔34〕此后又转移至天津,继又运至沈阳伪满洲国所谓的皇宫中。溥仪寓天津时,就多次向日本及美国人出售盗出的古代名画,他自己就说有几十件之多。〔35〕他的侍从之臣胡嗣瑗在其1931年3月18日的日记中详细记录了一次售画受骗经过:“前充皇后英文女教习美人任兰菘引一美国人,自称为该国博物馆员某者,来看内藏书画,检购十二件匆匆划出价马(码),遂分卷而去,去后查视,竟多取去一件,所划之价与原拟数目不及十分之一”,“通过交涉终于索回了李成《寒林图》《茂林远岫图》、燕文贵《溪风图》、宋人《牧牛图》《豳风图》《花卉》等六件”〔36〕。可见溥仪的愚妄无知及那位美国博物馆员与英文女教习利欲熏心、沆瀣一气的欺诈手段何等卑劣无耻。

另据记载溥仪在天津售出的还有王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》等,赏出的则有唐阎立本《历代帝王像卷》《步辇图卷》、五代《阆苑女仙图卷》〔37〕以及宋李公麟《五马图卷》、郑思肖《墨兰图卷》、金王庭筠《枯竹幽槎图卷》等,〔38〕都是国宝中之国宝。无知而轻率,令人为之感叹不已。

1945年8月,日本战败,溥仪与僚属选择了宫藏的部分珍贵珠宝及一百余件法书名画,上下六十余人狼狈逃往通化大栗子沟,并在该偏僻的边境小镇逗留了一些时日,为糊口以廉价卖掉了一些珠宝与字画,其中有元赵孟頫杰作《水村图卷》及南宋初院画《高宗瑞应图卷》等。此后他被苏联红军及解放军俘获,剩余的一百多件法书名画终于被缴没归公。其中有唐欧阳询《梦奠帖》,张旭《草书古诗四帖》,以及宋欧阳修、陆游、朱熹、文天祥等人的书法作品,绘画则有唐周昉《簪花仕女图卷》,五代黄筌《写生珍禽图卷》、董源《夏景山口待渡图卷》、李成《茂林远岫图卷》、李公麟《临韦偃牧放图卷》,宋徽宗《瑞鹤图卷》《摹张萱虢国夫人游春图卷》等一百余件历史名作,终于回归故宫并分藏于东北各博物馆。

溥仪出逃沈阳伪宫小白楼,守军哄抢文物的风波已是举世皆知的了。就是这次哄抢,很多珍稀书画被撕成碎片,近千件历朝遗珍被劫掠一空,并很快出现于市场,其中大量流入海外。杨仁恺先生统计,光美国大都会艺术博物馆、弗利尔美术馆、纳尔逊艺术博物馆等就至少收有五六十件之多,其中郭熙《树色平远图》、屈鼎《夏山图》、乔仲常《后赤壁图》、赵佶《四禽图》《五色鹦鹉图》、黄庭坚《李白忆旧游诗》《廉颇蔺相如传》、米芾《吴江舟中诗》等无不是国之重宝。而有些名作被那些“国兵”带回家乡后,在新中国成立初期东北举行土地改革时,或被塞入灶中,或被埋入土里,前者有王羲之《二谢帖》,岳飞、文天祥《真迹合卷》,马和之画《诗经图》卷,陈容《六龙图卷》及沈周、文徵明手卷等都被烧为灰烬,后者有唐杜牧《书张好好诗卷》、传唐李隆基《赐毛应知恤诏》、宋朱熹《自书城南二十咏卷》、元王振鹏《伯牙鼓琴图卷》等,因埋入地下而遭霉变腐蚀。有专家称此为“历史上屈指可数的第四次大灾祸”〔39〕。

1948年,东北文物管理委员会开始调查收缴征集小白楼被盗劫的文物珍品,旧日攫得文物回乡的“国兵”开始陆续上交文物,一些古玩商亦将囤得的一部分清宫散佚书画出让给国家,北宋崔白《双喜图》、赵昌《写生蛱蝶图》、南宋赵伯《万松金阙图》都是在这时期征得的名作。天津方面“国兵”交出的则有北宋《会昌九老图》等。国民党起义将领中深明大义者如郑洞国等也将手中的国宝献出,其中有五代杨凝式《夏热帖》、唐摹《万岁通天帖》、张择端《清明上河图》等传世极品。此后,随着各地博物馆的纷纷建立,很多藏家亦随之将自己多年珍藏的爱物或捐赠或低价出售与博物馆。其中最为国人称道的是北京张伯驹先生,他曾将自己用巨款购买的晋陆机《平复帖》、隋展子虔《游春图》、唐杜牧《行书张好好诗》、宋徽宗《雪江归棹图》、宋杨婕妤《百花图》等捐赠故宫博物院及吉林省博物馆。而上海则有顾公雄、刘靖基等,前者先后捐出宋魏了翁行书《文向帖》,元赵孟頫、崔彦辅《吴兴清远图合卷》,倪瓒《竹石乔柯图轴》等三百余件。后者则捐出宋吴琚《行书五段卷》,元赵孟頫《行书十札卷》、倪瓒《六君子图轴》,明董其昌《秋兴八景图册》及《石渠宝笈续编》著录被乾隆称为“国朝第一卷、王第一卷”的清王《重江叠嶂图卷》等四十件〔40〕。另如天津之张叔诚、四川之李初梨等也都曾将其毕生所藏捐出。20世纪中后叶这种豪举还有很多,不能一一列举。

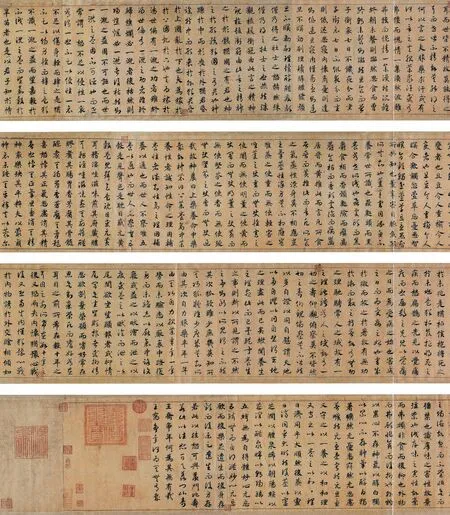

[东晋]王羲之(传) 平安帖 24.5cm×13.8cm 绢本释文: 十二月六日,告姜道等:岁忽终,感叹情深,念汝不可往。得去十月书,知姜等平安,眷故不平,复悬心。顷异寒。

[明]陆治 云川图 41.4cm×148cm 纸本设色 1551年款识:嘉靖辛亥九日,包山居士陆治作。钤印:陆氏叔平(白) 包山子(白)

而另一种国宝回归的途径是国有博物馆的征集。新中国成立初期,随着政局的稳定、经济的恢复,各地博物馆相继成立,故宫博物院的徐邦达、刘九庵,上海博物馆的谢稚柳,辽宁省博物馆的杨仁恺诸先生皆以各自的精鉴卓识及毕生精力为博物馆征集历代书画名品。据徐邦达先生说,20世纪50年代初,他在北海团城为国家文物局收购古书画,每天有拎着大包小包书画的故家排成长队求售,而琉璃厂各古玩店的书画库房到处堆满字画卷轴任你挑选。当然,南方同样如此,与三百年前孙承泽所记“沧桑后名画满市”的景象如出一辙。而杨仁恺先生因为地理的优势,征得的石渠旧藏尤其丰富。就此,故宫博物院、上海博物馆及辽宁省博物馆从无到有,成为举世瞩目的收藏重镇,诸先生的贡献举足轻重,这是后人不可忘记的。

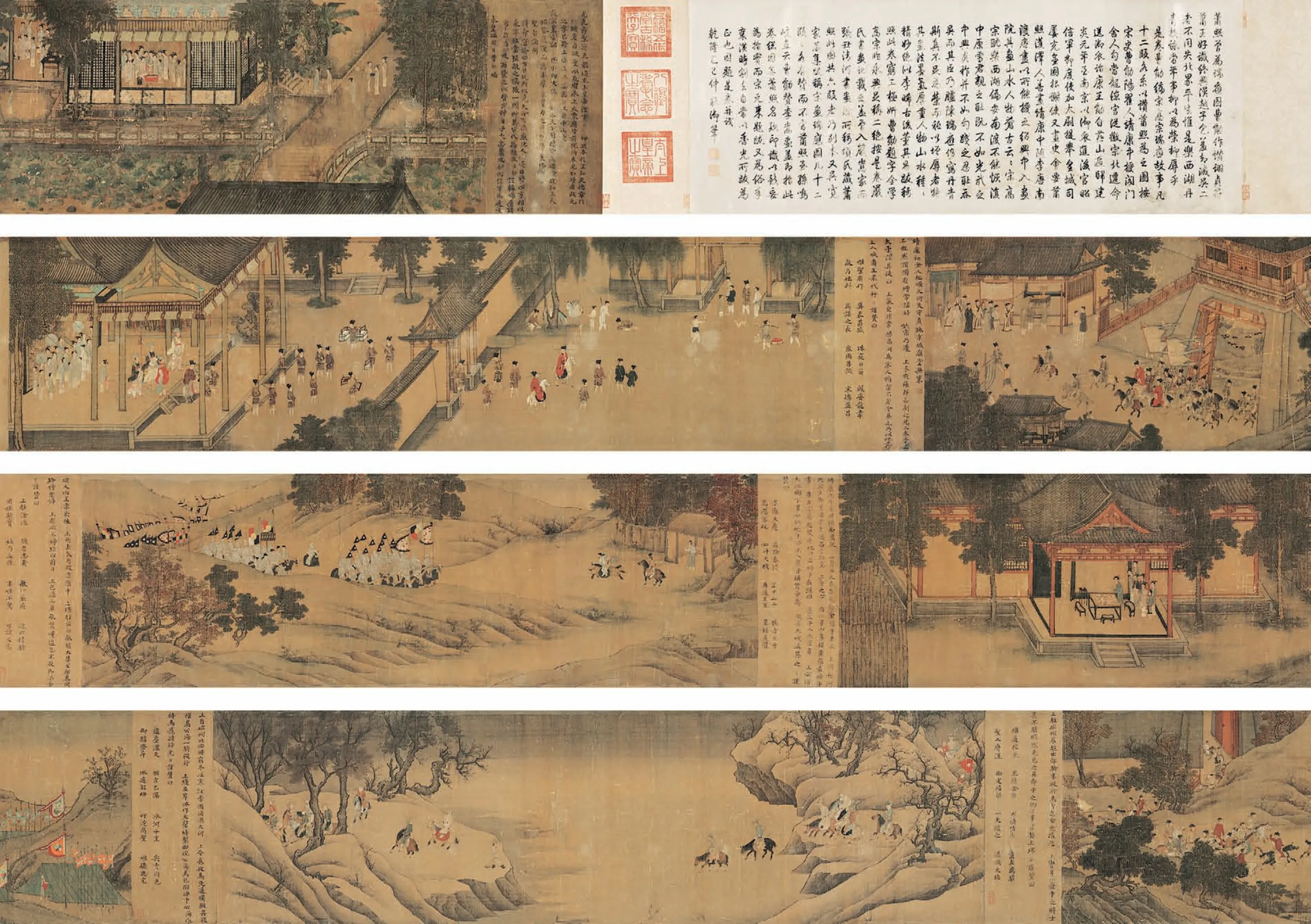

20世纪90年代初,中国艺术市场在各地拍卖公司纷纷成立之下开始繁荣兴旺起来。而国家对私人文物收藏的解禁,使中国艺术品的价格一路飙升,中国书画特别是《石渠宝笈》藏品的出现,不仅吸引了各路藏家、投资者,也吸引了无数爱好者及媒体的关注。一些隐匿的藏家开始在新形势下将父祖遗存的古书画选择自己信任的拍卖公司进行公开拍卖。中国嘉德以一贯的诚信与研究能力获得卖家与买家的广泛信赖,自从1995年拍出清沈焕《皇清职贡图》、徐扬《南巡纪道图》、明陆治《云川图》以后,几乎每年都有《石渠宝笈》藏品参拍。2000年秋至2003年春,就有三件极为珍贵的《石渠宝笈》藏品在嘉德拍出并引起极大轰动。它们分别是宋高宗真草二体书嵇康《养生论》卷、宋徽宗《写生珍禽图》卷、隋人书史岑《出师颂》卷。前者被上海博物馆购得,后者被故宫博物院购归,《写生珍禽图》被龙美术馆竞得。徽宗与高宗父子,政治上无所作为,但艺术成就却非同一般。徽宗善画工书,爱画如痴,宣和画院在他的支持扶植下成了中国历代皇家画院之最,他的画艺亦可称历代帝王之最。《写生珍禽图》以水墨画十二种禽鸟花竹,造型精准,墨色清润,格高韵雅,一开后世水墨小写意风尚,是他早年作品中之极精者。宋高宗赵构,一生偏安不思恢复,每为后人苛责。但他的书法造诣精深,博取晋唐宋诸大家之长而自成面目,不仅影响了南宋朝野,连元初一代大书家赵孟頫早年亦得到他书艺之沾溉。真草二体书嵇康《养生论》是他当太上皇时所书,在“二王”之外,别有一种朴茂圆熟之趣溢于笔端,而且保存精良,纸墨如新,至今仍是上海博物馆的镇馆之宝。隋人《出师颂》当时因为其作者的归属及其高价位(人民币2200万)而引起一番争议,但随着时间的推移,它的艺术价值、历史价值及其经济价值已得到充分肯定。回过头来,大家不得不佩服当年力争为国家购得此件的决策者及几位前辈专家鉴识的超前。

2007年夏秋之交,我在天津藏家的后人手里发现了一件仇英早年之作《赤壁图》。从图上所钤的乾隆诸玺可以断定它是《石渠宝笈初编》着录之物。通过研究,我发觉它与台北故宫博物院所藏的仇英《林亭佳趣图》、上海博物馆藏《梧竹书堂图》有很多相似之处,都是纸本,都是小青绿设色,都似文徵明细笔山水风格。而《梧竹书堂图》因为王宠的诗题,可以断定它作于王宠卒前,其时仇英三十岁左右。《赤壁图》的创作岁月及其早期风格由此可以决定。三幅画还有一个共同特点:山石因为用石绿,其下所打底色“汁绿”中藤黄的成分多,年代一久,藤黄泛出画面,薄薄的石绿隐退其下,山石都呈一种棕黄之色。这种岁月浸蚀的痕迹作伪者无法模拟,它们从另一个侧面证明了这三幅作品应是同一个作者所作。支持我这个观点的还有其他仇英中晚年的作品,仇氏很多作品中的红树、山石、云泉的画法,虽有苍嫩之别,却一脉相承,风规自具。我为之撰写了《仇英〈赤壁图〉简考》一文〔41〕,得到很多藏家的认同,参与竞拍的人极多,而最终拍出了7952万元的高价,创造了中国绘画的世界纪录。中国古代书画特别是《石渠宝笈》藏品,越发引起世人的关注和重视。

2009年初,我在海外征得一件《石渠宝笈》藏品吴彬《临李公麟画罗汉图》卷;而几乎同时,嘉德同事又在国内征集到一件70年前溥仪在辽宁大栗子沟散出的宋人《瑞应图》卷。我为此写了两篇考证介绍文章《宋人〈瑞应图〉初考》和《须弥百相说上品 吴彬和他的〈临李公麟画罗汉图〉卷》。〔42〕吴彬是一个风格异常特殊的画家,山水高巍奇险,若真若幻,在明代晚期崇尚潇洒静逸的画坛上有如危峰矗起,令人耳目一新。他的人物画早中年功力精到,造型逼真,姿态生动,善于处理故事性情节。同时学者谢肇淛称他:“运思造奇,下笔玄妙,远即不敢望道子,近亦足力敌松雪。”〔43〕他的晚年则风格大变,人物面相一律画成长椭圆形,动作亦不多变化,非坐即立。线描也由早期的细劲变化为粗实,无论造型还是笔墨以及布局,都构成一种肃穆端庄的气象,显得古朴而有装饰味。他的这幅《临李公麟画罗汉图》卷显然是他“运思造奇,下笔玄妙”的中年之作。全卷人物众多,千姿百态,场面浩大,长达十七米的画面,分二十余个场景来安排,段落之间则以人物的回眸顾盼作呼应,故聚散有致,庞杂而不紊乱。构思的精到巧妙,令人有观止之叹。图录印出后,上海博物馆先派书画部专家钟银兰、单国霖来京研读原作,此后该馆正、副馆长又专程赴京观看并向上海市政府申请了1500万元,希骥竞得此卷,可惜竞拍者多,他们无力竞得,最后此件以4480万元落槌,被一私企捧归。

[宋]宋高宗 真草二体养生论 25.1cm×603.6cm 纸本 上海博物馆藏

宋人《瑞应图》卷是宋高宗赵构在靖康之变后匆匆登基,因非正式禅让,遂请宠臣曹勋编写了诸多瑞应故事,表彰他登上宝座乃是“上天照鉴,应运而生,非群策群力之所能争”。并请宫廷画家按文配图画成诸多手卷,分发各地以作宣传。就我所见,如今存世共 三卷,一在海外,一在天津博物馆,但都是不全之卷。天津一卷仅存三段,且人物脸部大多未曾设色,很多衣饰仅仅染有底色,其上的石青、石绿、朱砂等重彩尚来不及罩染。估计是急于发去府衙而不得不用半成品将就,宋高宗欲以粉饰自己内心的慌乱可见一斑。但嘉德征得的则是十二段本完卷,连曹勋的序赞亦一段不缺,传世近一千年了,绢素虽稍有破损,但画面依旧鲜亮华美。无论人物冠冕衣饰及宫苑建筑陈设,包括山水树石的艺术风范,到处透露出精丽典雅的南宋宫廷绘画气象。卷后董其昌题识称:“此卷穷工极妍,真有李昭道风格。”所评甚为精当。从手卷本身钤有的鉴藏印记看,此卷在明代曾经崔深、司马、都穆、张凤翼、董其昌等人鉴藏,乾隆时入清内府,并著录于《石渠宝笈续编》,乾隆在卷首作有长跋,对宋高宗偏安江南不思恢复,一洗君亲之耻颇多斥责。〔44〕清高宗与宋高宗竟然不期而遇,并在手卷上一论是非。但令乾隆意想不到的是,不过一百多年,他的不肖子孙溥仪,不仅在他旧居的宫廷干起了偷盗的营生,并在大栗子沟为了糊口,又将此卷以一袋米的廉值贸然脱手。当年心高气傲的乾隆若地下有知,一定会羞愧得无地自容。以后此卷一直被深藏不露,经历了百年沧桑,“一袋米”在拍场经过激烈竞争,终于以5824万成交。这件凝聚了九百多年前宫廷画家集体智慧与高超艺术的画卷,终于洗尽历史的蒙尘,再现光华。在一片鼓掌声中,它被上海龙美术馆主人竞得。这个从创作开始就带有浓重传奇色彩的手卷,其流传经历及结果也无不带着神秘的传奇色彩。

2010年秋,嘉德征得一件王羲之草书《平安帖》古摹本,我对它的流传作了考证〔45〕,总结了历史上十多位著名鉴藏家对此卷的三种鉴考意见:有认为是王羲之真迹的,也有认为是宋摹的,认定它为唐人摹本者为数较多。我从它的裱绫签题以及元代大鉴定家柯九思的多方藏印及钤盖位置觉察到他对此帖的无比钟爱之情,也从王羲之另一墨迹《思想帖》的题跋中发现了文徵明晚年对《平安帖》有了更新的认识,而曹溶、梁清标、安仪周等的递藏则证明了此帖在鉴藏家心目中地位的重要。我发现,对历代鉴赏家观点排比总结,比自己的武断论定更有效。它让当今诸收藏家有了更多的想象空间,增加了他们独立思考的乐趣。经过拍场的激烈争抢,这件半平尺不到的古墨迹最后以3亿800万为识者购得,又一次刷新了中国古书画拍卖纪录,引起了中外媒体及鉴藏界的极大关注,彰显了中国古代名画及《石渠宝笈》藏品的魅力。

2012年初春,我和胡妍妍在一位朋友那里一次就发现了三件《石渠宝笈》藏品,它们是董其昌《仿黄公望富春大岭图》卷、蒋廷锡《仿宋人勾染图册》及《仿宋人设色图册》。这三件画家本人极精彩的作品,亦都以高价拍出,为新一轮藏家所藏。次年,我又在一次公开征集时偶然发现了一本董邦达《葛洪山八景册》,每幅有乾隆御题诗,是《石渠宝笈续编》的藏品。来者得自他们父祖的遗藏,对作者及本册的价值一无所知,但因为拍出了极高的价位,终于改变了家属的命运。此后,他们兄妹又数次到嘉德上海办事处请我鉴定其家传遗物,二三百件书画中竟没有再发现稍稍可观的作品。若没有那次的偶遇,这本董邦达册是毁是骗,就难以猜测了。

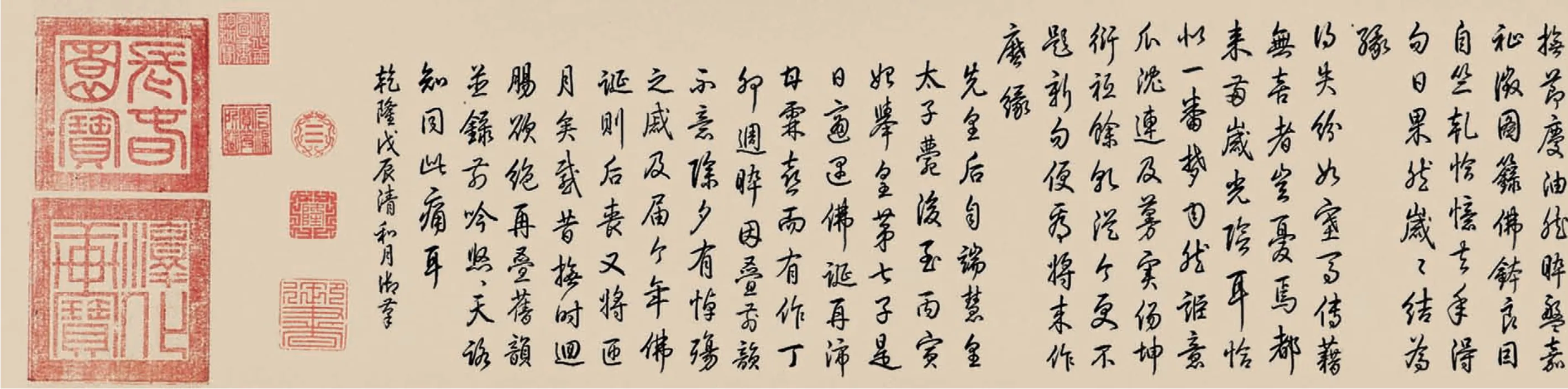

[清]乾隆 行书浴佛日三叠韵诗 26cm×124cm 纸本 1748年释文: 九龙喷水梵函传,疑似今思信有焉。已看黍苗霑沃若,更欣椒壁庆居然。人情静验咸和豫,天意钦承倍惕乾。额手但知丰是瑞,颙祈岁岁结为缘。浴佛日有结缘之俗。廉纤夜雨枕边传,天眷常承独厚焉。饶有对时增惕若,那无抚节庆油然。晬盘嘉祉徵图录,佛钵良因自竺乾。恰忆去年得句日,果然岁岁结为缘。得失纷如塞马传,藉无喜者岂忧焉。都来两岁光阴耳,恰似一番梦幻然。讵意瓜沈连及蔓,实伤坤衍只余乾。从今更不题新句,便看将来作么缘。先皇后自端慧皇太子薨后至丙寅始举皇第七子。是日适遇佛诞,再沛甘霖,喜而有作。丁卯周晬,因叠前韵,示意除夕有悼殇之戚,及届今年佛诞,则后丧又将匝月矣。感昔抚时,回肠欲绝。再叠旧韵并录前吟,悠悠天路,知同此痛耳。乾隆戊辰清和月御笔。钤印:乾(朱) 隆(朱) 御书(朱)

[清]张为邦 下元灵佑图 57cm×312cm 纸本设色 1752年款识:乾隆十七年九月,臣张为邦奉敕恭摹陆晃笔意。钤印:臣张为邦(白) 恭画(朱)

回忆二十多年来《石渠宝笈》藏品问世的经历。我们发觉自己正不期然而然地置身于又一波清宫散佚书画回归的潮流之中。20世纪五六十年代掀起的寻访、征集与捐赠珍贵书画大潮是文博界前辈努力的结果。而这一波则以商业的模式进行着,但这种形式的转换,就像私家收藏逐渐成为当代集藏的主流一样,无疑是时代的一种进步,它对于保护文物、普及传统文化艺术起着不可忽视的积极作用。尽管我们的能力、识见与功绩都无法与前辈们相提并论,但能为《石渠宝笈》藏品的发现与回归略尽绵薄,却是值得庆幸的。

(注:本文节选自尹光华《〈石渠宝笈〉藏品的聚散及发现与回归》)

注释:

〔1〕 刘迪、黄国飞:《清乾隆朝内府藏书画来源考》,《地方文化研究》,2015 年第4 期,第77-79 页。

〔2〕 分别见台北《故宫书画图录》第六册,第十五、十七页。

〔3〕 分别见徐邦达:《重订清故宫旧藏书画录》,北京:人民美术出版社,1997 年,第45 页;及杨仁恺:《国宝沉浮录》,第345 页。

〔4〕 《钦定四库全书简明目录》卷十二,子部八,清刻本。

〔5〕 阮元:《石渠随笔》,杭州:浙江人民美术出版社,2015 年,第169 页。

〔6〕 见《山水合璧 黄公望与富春山居图特展》,台北故宫博物院,2011 年,324 页。徐邦达先生首先抉出沈德潜“众眼迷云亦云”的讽刺意味(见《古书画伪讹考辨》下卷,第67 页)。

〔7〕 李日华:《味水轩日记》,万历三十七年六月四日条,杭州:浙江人民美术出版社,2018 年,第114 页。

〔8〕 见《石渠宝笈续编》,《合编》四,第545 页;《归去来兮赵孟頫书画珍品回家展特集》,杭州:西泠印社出版社,2007 年,第216-219 页。

〔9〕 阮元:《石渠随笔》卷四,杭州:浙江人民美术出版社,2015 年,第70 页。

〔10〕 《石渠宝笈续编》重华宫藏,《合编》五,第1568 页;及《故宫书画图录》四,第53 页。

〔11〕 《石渠宝笈初编》,《合编》二,第1088 页。

〔12〕 汤垕:《古今画鉴》,黄宾虹、邓实编:《美术丛书》第三集第二辑,神州国光社,民国三十六年(1947),第33 页。

〔13〕 一见董其昌:《容台集》别集,卷三,杭州:西泠印社出版社,2012 年,第621 页。一见张丑《真迹日录》李公麟《龙眠山庄图》后董其昌题跋:“盖龙眠自运用澄心堂纸,临摹则用绢素。”(《中国书画全书》第四册,上海:上海书画出版社,1992 年,第398 页)。

〔14〕 魏平柱:《米芾年谱简编》,《襄樊学院学报》,2004年第1 期。

〔15〕 陈襄照宁初经历皆见《文渊阁四库全书》(电子版)集部三·别集类二,《古雪集》附《陈襄年谱》,上海人民出版社。而米芾《宝青英光集》亦见《文渊阁四库全书》(电子版)集部三·别集类,上海人民出版社。

〔16〕 赵构:《翰墨志》,《中国书画全书》第二集,第2 页。

〔17〕 《故宫书画图录》十六,第113 页。

〔18〕 以上三诗见刘溥:《草窗集》,明成化十六年刘氏刻本。除《醉仙歌》刊于卷上,另二首皆见于卷下。

〔19〕 张羽:《静居集》卷三,《四部丛刊》三编印明成化刻本。

〔20〕 薛永年:《〈石渠宝笈〉与书画鉴藏》,《中国国家博物馆馆刊》,2015 年第8 期,第78 页。

〔21〕 吴雪杉:《重华宫赐画:兼论古画中乾隆“五玺”全而〈石渠宝笈〉未着录的现象》,《故宫博物院院刊》,2017 年第1 期。

〔22〕 安岐:《墨缘汇观》卷三,载《中国书画全书》第十册,上海:上海书画出版社,1996 年,第375 页。

〔23〕 沈初:《西清笔记》卷一,第十二则,上海:商务印书馆,1936 年。

〔24〕 阮元:《石渠随笔》卷八,杭州:浙江人民美术出版社,2015 年,第169、170 页。

〔25〕 杨仁恺:《国宝沉浮录》,上海:上海古籍出版社,2007 年,第28 页。

〔26〕 永瑆:《诒晋斋集》卷五、卷八,清道光刻本。

〔27〕 杨仁恺:《国宝沉浮录》上海:上海古籍出版社,2007 年,第29 页。

〔28〕 韩滉《五牛图》的流出及回归经历可参见杨仁恺:《国宝沉浮录》,第29 页。而我在海外所见清代功臣像有好多幅,其中人物开相精准,富有个性,大多为郎世宁所画。

〔29〕 徐邦达:《古书画伪讹考辨》上卷,南京:江苏古籍出版社,1984 年,第88 页。而杨仁恺认为是抗战胜利后“在一个小殿宝座垫子下面”找到的。二说稍有异同,因徐老在故宫博物院工作,故采其所说。

〔30〕 朱家溍:《故宫退食录》下卷,北京:北京出版社,1999 年,第766 页。

〔31〕 溥仪:《我的前半生》,北京:群众出版社,1982 年,第148 页。

〔32〕 同上,第69 页。

〔33〕 杨仁恺:《国宝沉浮录》,上海:上海古籍出版社,2007 年,第32 页。

〔34〕 同上,第37 页。

〔35〕 溥仪:《我的前半生》,北京:群众出版社,1982 年,第144 页。

〔36〕 胡嗣瑗:《直庐日记》,三月十八日、十九日条,有具体画名的为“四月初七”所载。

〔37〕 杨仁恺:《国宝沉浮录》,上海:上海古籍出版社,2007 年,第38、44 页。

〔38〕 徐邦达:《重订清故宫旧藏书画录》,北京:人民美术出版社,1997 年,第3 页。

〔39〕 杨仁恺:《国宝沉浮录》,溥仪逃亡及散佚书画资料皆得自此书。

〔40〕 参见郑重:《海上收藏世家》,上海:上海书店出版社,2003 年,第18、339、340 页。

〔41〕 见中国嘉德二七年秋拍卖图录。

〔42〕 见中国嘉德二九年春拍卖图录。

〔43〕 谢肇淛:《五杂俎》,上海:上海书店出版社,2009 年,第35 页。

〔44〕 《石渠宝笈续编》,《合编》五,第1526-1530 页。

〔45〕 见中国嘉德二一年秋拍卖图录。