总论杨守敬《穀梁》校勘学的历史贡献与不足

2020-11-30张剑

张 剑

(山东大学儒学高等研究院 济南 250100)

杨守敬(1839—1915),字惺吾,号邻苏,湖北宜都人,晚清民国著名学者。杨守敬日本访书期间,知南宋余仁仲万卷堂绍熙四年重订本《春秋穀梁传》(简称重订余本[1])尚有传本,此本为日本金泽文库旧藏,后归阿波国文库,《经籍访古志》卷二著录“春秋穀梁传二十卷宋椠本,阿波侯藏”[2]即是此本。杨守敬得此本之影抄本,刻入《古逸丛书》。该书于二十世纪初归入德岛县立光庆图书馆,原书后因一场大火损毁殆尽。幸赖杨守敬影刻之本,存重订余本之真。杨守敬将其刻入《古逸丛书》时,卷末附刻刊刻题识。另附《考异》一篇,总计280 条札记,是《穀梁》校勘学史上重要的成就之一。发掘《考异》的校勘价值,并指明《考异》中的问题,可促进今后《穀梁》经注本和注疏本质量的提高。

1 《余仁仲万卷堂穀梁传考异》的校勘价值

1.1 引用阮元等人未见的重订余本

阮元《十三经注疏挍勘记》,中有《春秋穀梁传注疏挍勘记》(简称阮校[3])一种,阮元主之,李锐具体负责。阮校是《春秋穀梁传注疏》校勘的集大成之作。在阮校引据的版本当中,有“宋椠残本”一种,其称:“余仁仲万卷堂藏本,兼载《释文》,宣公以前阙,自宣公以后分卷与石经合,今据何煌校本”,对于余本[4]价值,阮元道:“康熙间长洲何煌者,焯之弟,其所据宋椠经注残本、宋单疏残本,并稀世之珍,虽残编断简,亦足宝贵。”[5]由此可见,余本是阮校中极其重要的文献依据。所以即便是残本,亦为校雠家所贵。然而阮校所使用的余本,与《考异》用以校勘的重订余本相比,质量存在一定差距。杨守敬刊刻题识曰:

惟《穀梁》仅康熙间长洲何煌见之,然其本缺宣公以前,已称为稀世之珍。此本首尾完具,无一字损失,以何氏校本照之,有应有不应。当由何氏所见为初印本,此又仁仲覆校重订者。故于何氏所称脱误之处,皆挖补挤入。然则此为余氏定本,何氏所见犹未善也。……然则此本之不绝如线,诚为瓌宝。[1]

杨守敬的题识,说明了二者的差别。其一,阮校所用余本是初刻本,而重订余本补正了余本的脱误。其二,重订余本为全本(十二卷),余本则仅存六卷。由此可见,重订余本的文献显然高于残缺的余本。余本缺前六卷,故而《穀梁》诸本中若干问题,阮校未能指出。如庄三十二年,《考异》云:“辞之:各本‘辞’讹‘不’,近人遂增‘遇’字以足之,非也。”阮校对于此二处文字,无校记。今按嘉庆本[6]卷六叶十七左栏第二行,有注文“辞所遇,谓八百里间,诸侯必有愿从者而不之;遇所不遇,谓远遇宋公也。”按此处“不”字,宋十行本[7]、元十行本[8]、元刊明修本[9]、闽本[10]、监本[11]、毛本[12]、殿本[13]、北大本[14]同,重订余本作“辞”。今以为重订余本作“辞”是。因余本缺卷,阮校未能指出这一问题,更遑论校正。

重订余本文字胜过余本,所以重订余本的校勘价值高于余本。如重订余本卷十一页二右栏第八行第九行“冬大雩非正也秋大雩之为非正”,宋十行本、元十行本、元刊明修本、闽本、监本、毛本、殿本、嘉庆本、北大本作“冬大雩非正也秋大雩雩之为非正”;余本作“秋大雩之为非正”。今检阮校云:“闽、监、毛本同。石经无下‘雩’字。《仪礼经传通解》引同。余本脱‘冬大雩非正也’六字。”[15]重订余本不误,而余本有脱文。宋十行本等“秋大雩”下别有一“雩”字,而石经、重订余本无,当是宋十行本衍文无疑。总之,阮校未能使用重订余本,遂使若干问题未能校出。此外,由于缺少重订余本这样的重要文献依据,阮校往往对经注的脱讹未能进行正误判断,亦是一大遗憾。

1.2 《考异》对异文进行了正误判断

《考异》对若干异文进行正误判断,具有较高价值。根据《考异》,可以校正《穀梁》传世文献中的脱漏讹误,进一步地,也可据之校正今时较为通行的北大本。如重订余本《序》叶二左栏第十行有释文“竀”字,《考异》云:“竀:各本作‘窥’。按《说文》,‘竀’,正视也。《广韵》丑更切,则不当为去规反。此宜从各本作‘竀’。”杨守敬所言是,今检宋本《释文》[16]作“竀”,作“竀”是。而宋十行本、元十行本、闽本、监本、毛本、嘉慶本、北大本皆误作“窥”。北大本是今时流传较广的点校本,未能充分利用《考异》,也未能利用重订余本进行通校,是其整理工作之失误。

又重订余本卷五叶二十一左栏第五行注文“讥斯”,《考异》云:“讥斯:十行、闽本作‘以期’,监、毛改作‘以类’,并非。”[17]当从重订余本作“讥斯”。按文意,前《注》云:“贬楚子于兵首”,则彼碌碌者讥斯见矣,碌碌者当谓陈侯、蔡侯、郑伯、许男也。贬楚子,陈侯等亦见讥。作“讥斯”是也。检监本、毛本、殿本、北大本作“以类”,并误。

又如重订余本卷二叶三左栏第一行,传文“计数”,《考异》云:“计数:石经、《释文》、俞本合,注同;注疏本‘计’并讹‘讨’。”今检阮校云:“闽、监、毛本同。石经‘讨’作‘计’。”[18]阮校仅列出异同,未作判断。疑阮校由于缺少可靠的刻本,未对此处文字加以正误判断。今检元十行本、元刊明修本、闽本、监本、毛本、殿本、嘉庆本北大本作“讨”,而石经[19]、重订余本、宋十行本作“计”。今以为当从石经、重订余本、宋十行本作“计”是。宋十行本作“计”本不误,元十行本据之翻刻时误作“讨”,闽本、监本、毛本、殿本、嘉庆本误,这一错误也传递给了北大本。杨守敬《考异》刻入《古逸丛书》,并非不宣之秘本,若北大本点校整理时能充分利用《考异》,或能校正这一错误。

2 《余仁仲万卷堂穀梁传考异》的问题

《考异》具有较高的校勘价值,但也存在一些问题,在使用《考异》的过程中当引起注意。

2.1 《考异》存在刊误

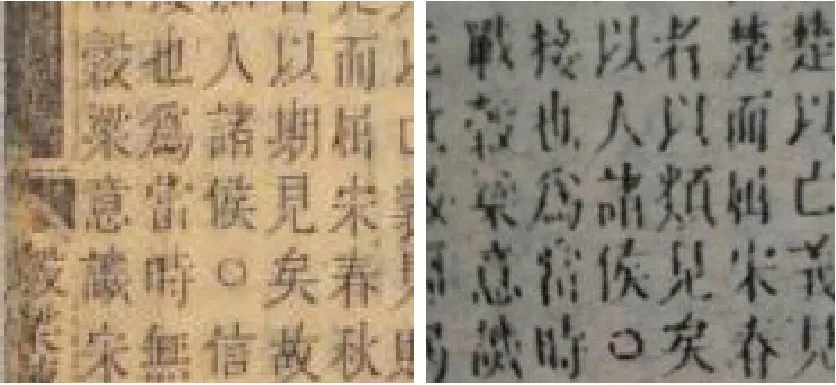

图1 杨氏《考异》“谚郊”

杨氏《考异》偶有刊误的情况。如重订余本哀元年有传文“该郊”,《考异》云:“传:谚郊:何校合。石经、吕本、李本、俞本同。注疏本并脱‘郊’字。”[20]今检嘉庆本卷十二哀元年页一右十,有“此该之变而道之也”。按“该”字之后,石经、余本、重订余本有“郊”;宋十行本、元刊明修本、闽本、监本、毛本、殿本“该”字后无“郊”字。余本、重订余本有“郊”字,与石经合,当有“郊”字。宋十行本等并脱。杨氏《考异》不误,但《考异》误“该”为“谚”字,当是写刻不慎所致。

又如重订余本卷二桓二年注文“为亲”,《考异》云:“为亲:宋监、十行‘受’误‘为’。”今以为,“为”与“受”位置当乙。杨氏摘句作“为亲”,重订余本作“为”,而《考异》正文却称“受”误“为”,知《考异》此处误倒,属于刊刻问题。

2.2 《考异》对“十行本”的命名容易造成误解

除了偶见的刊误外,《考异》未能准确说明引据版本的来历,给文献整理工作带来一定困扰。比如《考异》中有“十行本”一种。“十行本”是哪一种本子? 读者并不清楚。在存世的《春秋穀梁传注疏》版本中,宋十行本、元十行本系统以及阮刻本系统,皆半页十行。经过考证,杨守敬所引“十行本”,既不是宋、元十行本,也非元刊明修十行本,甚至不是嘉庆年二十年阮刻本,而是阮刻后修之本。试举例说明,重订余本僖公二年经文“又少长于君达心则其言略”下有注文“不悞”,杨守敬《考异》云:“不悞:宋监本空此字,十行、闽、监、毛作“不悟”是。”[21]杨守敬称“宋监空此字”暂且不论,其称“十行、闽、监、毛作‘不悟’”,当仔细分析。今检《穀梁》诸本,重订余本、宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“悞”,闽本、监本、毛本、殿本、道光本[22]、同治本[23]作“悟”。至此可以清楚地看到,宋、元十行本系统皆作“悞”,嘉庆本亦作“悞”。可见杨守敬引据的“十行本”,与宋、元十行本无关,且并非阮刻嘉庆本。道光本、同治本作“悞”,与杨氏《考异》引同。《考异》中的“十行本”是阮刻后修之本,即道光本和同治本当中一种。

又重订余本卷五叶二十一左栏第五行,僖二十七年注文“讥斯”,《考异》云:“讥斯:十行、闽本作‘以期’,监、毛改作‘以类’,并非。”[24]今检宋十行本、元十行本、元刊明修本、闽本、嘉庆本、道光本作“以期”;监本、毛本、殿本、同治本、北大本作“以类”。

图2 道光本“以期”、同治本“以类”

前已将《考异》所引“十行本”锁定在道光本和同治本之中,《考异》称“十行本”作“以期”,独与道光本同。据此可知《考异》中的“十行本”是道光本。杨守敬根据道光本所附阮元校勘记,转录诸本情况。

2.3 《考异》引据的“宋监本”并非来自宋代国子监本

《考异》又有“宋监本”一种,重订余本卷末题识曰:“余所得日本古钞本经注本,首题‘监本春秋穀梁传’,多与十行本经注合。”考察《考异》中的“宋监本”,其只涉及重订余本前卷五内容,且大多数札记未提及“宋监本”。所以“宋监本”当是残本,否则《考异》中大量札记不指明“宋监本”作某的情况便无法解释。今列出《考异》中明确提到“宋监本”的札记,并加案语:

(1)《序》“感化”,《考异》云:“石经、俞皐《春秋集传释义》同,宋监本、十行本、闽本、监本、毛本无‘化’字。”[25]

今按:石经、重订余本有“化”字;宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本无“化”字。

(2)《序》“得强”,《考异》云:“石经、俞本、万历本同,十行、宋监、闽、监、毛无‘得’字。按文义已足此涉上文六得字衍。”[25]

今按:石经、重订余本有“得”字;宋十行本、元十行本、元刊明修本嘉庆本无“得”字。

(3)卷一隐元年注文“罪故”,《考异》云:“宋监、十行、闽本同;明监、毛本作‘恶’。”[26]

今按:重订余本、宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“罪”。

(4)卷一隐五年注文“则干”,《考异》云:“宋监、十行同;闽、监、毛‘干’作‘羽’。”[27]

今按:重订余本、宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“干”。

(5)卷二桓二年注文“为亲”,《考异》云:“宋监、十行‘受’误‘为’。”[28]

今按:“为”与“受”位置当乙。杨氏摘字作“为”,知《考异》此处误倒,是刊刻问题。重订余本作“为”;宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“受”。

(6)卷二桓八年注文“判合”,《考异》云:“宋监本‘判’字空,十行作‘叛’非。闽、监、毛改作‘配’亦非。”[29]

今按:重订余本作“判”;宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“叛”。

(7)卷五僖二年注文“不悞”,《考异》云:“不悞:宋监本空此字,十行、闽、监、毛作“不悟”是。”[30]

今按:重订余本、宋十行本、元十行本、元刊明修本、嘉庆本作“不悞”。

(8)卷五僖八年注文“是妾不为夫人”,《考异》云:“宋监、十行‘夫’下空缺一字。”[31]

今按:重订余本作“人”;宋十行本、嘉庆本空阙;元十行本、元刊明修本作“〇”。

依据校勘,“宋监本”与重订余本无关。如第1 条校记,重订余本有“化”字,“宋监本”无“化”字。又如第2 条校记,重订余本有“得”字,“宋监本”无“得”字。“宋监本”与重订余本多有不同。

第6 条、第7 条校记中,“宋监本”阙字,“宋监本”情况不得而知。第1、2、3、4、5、8 条校记中,“宋监本”与宋十行本、元十行本、元刊明修本同。依据比对结果,宋、元十行本经注部分与“宋监本”最为接近。怀疑此“宋监本”,当是依照宋、元十行本系统某一本子抄写经注文。宋代官刻经书,卷首皆不题“监本”、“抚州本”等名目。而此“宋监本”首题“监本春秋穀梁传”,与官本之例不符。此题名乃是抄写者自题,并非抄自底本。宋、元十行本题名为“监本附音春秋穀梁注疏”,抄写者取其经注文字,又见其名“监本附音”,遂自题“监本春秋穀梁传”。 而阮刻本题作“重栞宋本穀梁注疏附挍勘记”,无法从题名与宋代监本相联系。所以杨守敬所见“宋监本”当与阮刻本系统诸本无关。综上所述,杨守敬以为此“宋监本”抄自宋国子监本,判断有误。

3 结论

杨守敬所撰《余仁仲万卷堂穀梁传考异》,是《穀梁》校勘学史上重要的成果之一,是整理《穀梁》经注本和注疏本不可或缺的依据。北京大学出版社点校本《春秋穀梁传注疏》整理时,似不难获得《古逸丛书》影刻的重订余本,并应该关注杨守敬《考异》的价值。杨守敬在日本访书期间撰写《考异》,可能随身携带国内的书籍有限,故而不得转引阮刻道光本所附校勘记中的诸本情况,对阮元刻本系统当中的印本也存在认识不清之处。此外,杨守敬所获得的日本古钞本“宋监本”,如果不是根据宋十行本或元十行本而来,便是脱胎于余仁仲刊本的经注部分,而非抄自真正的宋代国子监本。总之,在使用《考异》的过程中,首先当指出《考异》刊刻中的问题。进一步地,准确判定《考异》引据的版本,庶可发挥《考异》的最大价值。