国内移动图书馆用户接受行为研究综述*

2020-11-30孙细明冯利娜明均仁

孙细明 冯利娜 明均仁

(武汉工程大学管理学院 武汉 430205)

0 引言

移动图书馆是图书馆在移动技术背景下的转型升级,也是新时代图书馆发展的必然。当前,国内学者对移动图书馆进行了较全面的研究,不仅在建设、服务上取得不错业绩,还进一步延伸到用户上。Jasperson 等(2005)[1]和Limayem 等(2007)[2]认为,信息系统的成功依赖于用户的接受与持续使用,移动图书馆也不例外。移动图书馆建设,一方面需要图书馆自身的不断努力和创新,另一方面也需要用户在接受与持续使用上维持其可持续。然而,在实际推广与应用中,移动图书馆普遍存在重形式、轻利用的问题,甚至面临着图书馆移动APP 使用率下降、用户流失等困境[3],这些都与移动图书馆用户接受意愿密切关联。因此,关注用户对移动图书馆的认知态度,动态获取其在接受服务过程中的心理感受是非常有必要的。

从理论上讲,对信息技术接受过程进行客观公正测定的评估方法是用户的实际使用行为,但实际行为并不具备较强的实践操作性与度量性;学者Liaw[4]、Bruner[5]等通过相关研究验证,行为意向与实际使用行为之间具有显著正相关性。因此,当前国内外大部分文献多是用行为意向来测定用户行为。本文选取CNKI 为数据源,将移动图书馆、用户接受行为作为主题词进行相关检索,检索时间截止到2019年4月,筛选后获取文献共计79 篇。参考相关文献综述[6-8],本文将从研究对象、研究方法、理论模型、影响因素四个方面对这79篇文章进行梳理,探究移动图书馆用户接受行为研究现状,为后续相关研究提供理论依据。

1 研究对象

移动图书馆在发展的过程中,早期文献研究对象主要为信息系统本身,但随着时间和研究的深入,学者发现移动图书馆获得成功,不仅依靠于信息系统自身的设置,还依赖于移动图书馆用户的接受与使用。因此,通过对用户的接受行为进行研究,更有利于移动图书馆成功构建。在梳理移动图书馆用户接受行为相关文献中发现,文献研究对象集中于:高校师生、公共图书馆用户。

(1)在工作与学习中,高校师生对移动图书馆的需求大,使用频率高,且愿意尝试新技术,也愿意参与相关问卷调查,具有较低的调研成本。因此,学者更倾向于将高校师生作为研究对象,深入探讨用户使用移动图书馆的接受意愿。学者余世英(2014)[9]等通过网络问卷,对武汉开通移动图书馆服务的高校发放纸质问卷,获取样本数据;刘岩芳(2016)[10]等选取哈尔滨市具有移动图书馆的高校学生为研究对象,进一步研究用户接受移动图书馆的相关影响因素;李慧(2016)[11]以高校本科生和研究生为研究对象,探讨了影响用户采纳意愿的影响因素;张聪、何剑锋(2017)[12]选取7 所本科院校师生为研究对象,范围覆盖本科、研究生及教师。

(2)受实体图书馆坐落地点及空间服务范围的限制,部分公共图书馆则通过推出图书馆移动APP 来满足大众对信息资源的需求。广东省图书馆、首都图书馆、浙江图书馆等通过图书馆APP,满足社会不同用户的个性化需求。学者高春玲(2013)[13]等选取上海、北京两所城市的公共图书馆为研究对象,探讨了用户使用移动图书馆服务行为,并为移动图书馆未来建设提出了相应建议。

2 研究方法

2.1 描述性统计分析

描述性统计能够较直观的显示调查的数据信息,如年龄、性别、专业、使用比率等,直观统计所调查对象的人数比例、个体特征等基本信息。傅钰(2014)[14]等通过对在校大学生的学历层次、学科分布及性别进行调查,进而分析出用户在使用图书馆移动搜索时的特征需求;张聪、何剑锋(2017)[12]针对调查对象中人口统计变量对模型变量可能存在的影响进行研究,验证性别、年龄等变量未显著影响模型变量,为后续个体创新性对移动图书馆使用行为意向的研究提供了理论支持。

2.2 实证研究方法梳理

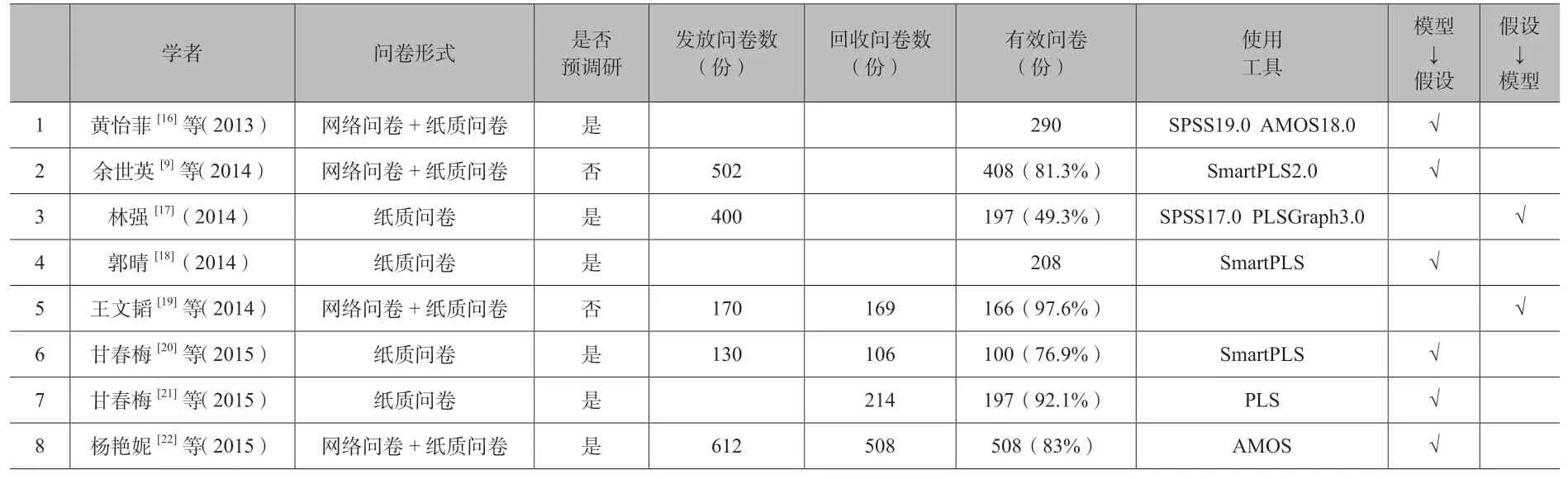

实证研究可以帮助学者进一步认识客观事实,研究现象自身的运动规律及内在逻辑[15]。从问卷设计、样本数量、实证工具、设计流程等方面,对相关实证文献进行汇总,部分汇总数据如表1所示:

表1 实证设计

假设↓模型9 宋文杰[23]等(2015)网络问卷+纸质问卷 否 228 191(83.8%)√10 贺伟[24]等(2015)网络问卷+纸质问卷 否 458 412(89.95%)AMOS7.0 √11 赵玉明[25]等(2015)网络问卷+纸质问卷 否 584 306(52.4%)AMOS22.0 √12 李恩科[26]等(2016)网络问卷 是 276 219(79.4%)SmartPLS √13 李慧[11](2016)纸质问卷 否 312 267 251(80.4%)SmartPLS √14 刘岩芳[10]等(2016)网络问卷+纸质问卷 否 240 210 184(76.7%)SPSS17.0 AMOS17.0 √15 黄传慧[27]等(2017)纸质问卷 是 300 285 273(91%)SPSS AMOS18.0 √16 明均仁[28]等(2017)纸质问卷 否 300 275 244(81.3%)SPSS17.0 √17 王凡[29](2017)纸质问卷 是 340 284(83.5%)AMOS20.0 √18 明均仁[30]等(2018)纸质问卷 否 219 SPSS22. 0 AMOS22.0 √19 陈鹤阳[31]等(2018)问卷调查 是 356 347(97.4%)AMOS22.0 √20 明均仁[32]等(2018)网络问卷+纸质问卷 是 300 240(80%)SPSS22. 0 AMOS22.0 √学者 问卷形式 是否预调研发放问卷数(份)回收问卷数(份)有效问卷(份)使用工具模型↓假设

2.2.1 实证研究设计流程分析 文献梳理显示,移动图书馆用户接受行为研究遵循一定的设计流程,主要分为两类:①黄怡菲[16]、余世英[9]、甘春梅[20]、明均仁[32]等根据已有的理论模型为基础,再结合研究对象自身的特性,构建新的理论模型,提出相应的研究假设,获取样本数据并验证假设是否成立。②林强[17]、王文韬[19]、李恩科[26]、刘岩芳[10]等结合已有文献变量,提出相应的研究假设,进而根据假设,构建新模型,并实证分析假设是否成立。

2.2.2 样本数据获取方式分析 相关学者在进行用户行为研究时,普遍采取网络问卷+纸质问卷获取样本数据。根据研究目的,样本量一般控制在100 份以上,有关用户接受行为的实证研究则在200 份以上,如表1所示。

2.2.3 实证研究工具梳理 梳理移动图书馆相关文献,有关用户接受行为的相关实证研究多采用SPSS 等软件,检验数据的信度及效度,以确保数据的真实有效,当验证效果良好时,将借助SmartPLS、AMOS 等相关软件进行结构方程分析,以验证假设是否成立。

2.2.4 问卷设计流程分析 用户接受行为研究,其数据获取来源于问卷。在进行问卷调查时,问卷设计是否合理及规范,影响到获取数据的可靠性。因此,在形成正式问卷前,学者都会进行量表设计及预调研。甘春梅(2015)[20]等通过咨询专家意见,完善问卷,并通过发放小样本问卷来修改及完善题项设置,形成正式问卷;黄传慧(2017)[27]等通过访谈高校师生,以开放式问答来获取相关因素,进而形成正式问卷;明均仁(2018)[30]等采用开放式问卷的方式,来获取更多用户可能存在的问题,进而再通过设计正式问卷来收集数据。

3 现有理论模型梳理

梳理移动图书馆的用户接受行为等相关文章,可将相关理论模型划分为以下4 个方面。

3.1 计划行为理论

1991年Ajzen 提出计划行为理论(TPB),该理论验证用户的实际行为受用户行为态度、主观规范及感知行为控制的影响。黄怡菲(2013)[16]等在TPB 模型的基础上,引入TAM 的感知有用性、易用性,并结合用户使用特征,构建移动图书馆采纳模型;王双(2013)[33]基于TPB、TAM 理论,引入感知娱乐和感知成本,构建移动图书馆接受模型。

3.2 创新扩散理论

创新扩散理论(DOI)由Roger[34]提出,并得到了广泛引用。王文韬(2014)[19]等以DOI 和D&M 为理论支撑,引入TAM 中的感知有用和感知易用,构建模型,并实证分析了大学生对移动图书馆的使用意愿。徐承欢(2015)[35]以创新扩散理论为基础,对用户接受进行实证,结果发现用户采纳意愿受相对优势、易用性、兼容性及形象等的影响。

3.3 任务-技术匹配模型

任务-技术匹配模型(TTF)是D. L. Good Hue[36]在早期技术效果链模型的基础上提出的,并能够验证信息技术与任务需求间的逻辑关系。甘春梅(2016)[37]在任务技术匹配模型的基础上,引入感知变量,实证显示任务技术匹配对用户在使用移动图书馆的态度和感知均具有显著影响,态度能显著影响使用行为等结论。陈鹤阳(2018)[31]等从用户感知及任务技术匹配模型两种视角,研究用户采纳行为,并得出任务技术匹配间接影响用户采纳意愿。

3.4 技术接受模型理论

技术接受模型是学者在进行移动图书馆用户接受行为等相关研究时广泛使用的理论,主要有技术接受模型(TAM)、技术接受与利用整合理论(UTAUT)。

3.4.1 技术接受模型 技术接受模型(TAM)反映出用户的信念—意向—行为[37]等特征,明均仁(2013)[39]在TAM 的基础上引入9 个外部变量,深入探究影响用户接受移动图书馆的因素;宋文杰(2015)[23]等在TAM 已有的理论基础和研究成果上,结合移动图书馆特征,引入三个外部变量,对移动图书馆的用户行为意愿进行研究;李情(2015)[40]等基于TAM 核心变量,加入两个外部变量,探究图书馆员对图书馆移动服务行为意图。

3.4.2 技术接受与利用整合理论 技术接受与利用整合理论(UTAUT)是Venkatesh[41]在整合8 种理论后提出的新的模型,随后有大量学者进行使用。李慧(2016)[11]将已有的UTAUT 模型和现今的高校移动图书馆环境及大学生用户特点相结合,将UTAUT 中的相关变量进行修改,形成更加贴合的技术接受与利用模型;明均仁(2017)[28]等在已有的UTAUT 理论的基础上,引入8 个变量,成功构建基于UTAUT 的技术采纳模型。

4 移动图书馆用户接受行为影响因素分析

本文借助NVivo 11 质性分析软件,将79 篇文献导入NVivo 软件中,浏览文献具体内容,并严格遵循扎根理论的路径对文献的原始数据进行编码,即通过开放式编码、主轴编码、选择性编码三种常用的数据编码方式进行提炼,并从文献数据中提取影响用户接受移动图书馆行为的副范畴、主范畴、核心范畴,并分析范畴间的关系结构。确定用户接受行为的影响因素可从以下五个维度展开,即感知因素、质量因素、技术因素、用户因素以及环境因素,如图1所示。

(1)开放式编码

开放式编码是将原始数据集中的句子或者片段进行切割划分,赋予标签,再按照不同类别重新组合的过程。通过对文献原文进行逐句分析,选择与研究相关的语句,根据质性分析软件NVivo 11进行编码,并根据语句出现频率及小组讨论意见将这些节点进行归纳与合并,最终得到21 个节点,即感知有用性、感知易用性、感知趣味性、感知风险、感知成本、感知价值、感知信任、信息质量、系统质量、服务质量、自我效能、领域知识、自身特性、个体创新、界面特征、系统特征、便利条件、社会影响、网络外部环境、主观规范、任务技术匹配。

(2)主轴编码

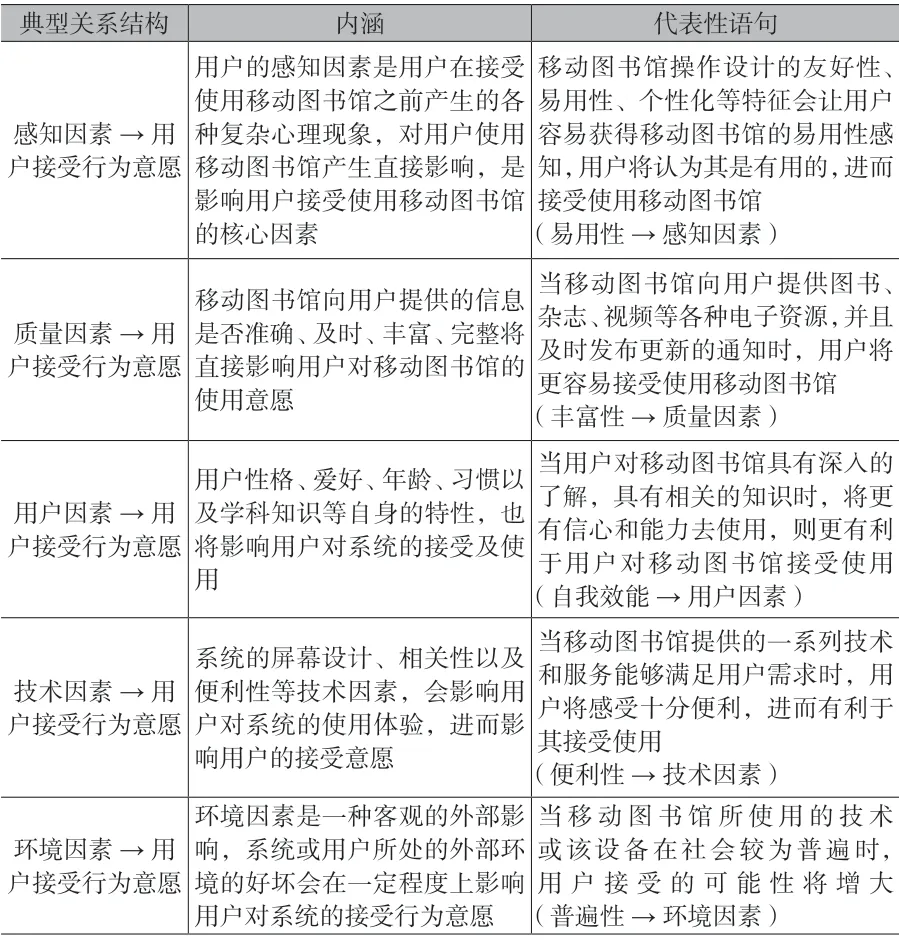

主轴编码是通过对开放式编码形成的概念以及概念间的关系进行反复思考和分析,整合出更高抽象层次的范畴。本文通过对开放式编码进行反复的归类,形成5 个主范畴:即感知因素、质量因素、技术因素、用户因素以及环境因素,如表2所示。

表2 主范畴与副范畴关系

(3)选择性编码

选择性编码在形成主范畴、副范畴的基础上,进一步分析主、副范畴间的关系,对整体现象进行描绘。通过提炼主、副范畴发现,5 个主范畴均围绕着“移动图书馆用户接受行为意愿”展开,因此“用户接受行为意愿”为核心范畴。主范畴的典型关系结构及其内涵,如表3所示。

表3 选择性编码主范畴的典型关系结构

4.1 感知因素

通过质性分析软件编码得出,大部分学者主要从感知有用性、感知易用性、感知成本、感知风险、感知信任、感知价值、感知趣味性等方面进行验证。

4.1.1 感知有用性 当用户感受到移动图书馆对自己是有用的,用户才能进一步接受并使用移动图书馆。朱多刚(2012)[42]以TAM 理论模型为基础,对高校用户使用行为意愿进行研究,验证感知有用性与用户使用行为及态度显著正向相关;施国洪(2015)[43]等验证得出用户的感知有用性能够影响用户感知服务质量,进而影响其再使用意愿。

4.1.2 感知易用性 当用户感觉使用移动图书馆容易时,能够促进用户接受并进一步使用移动图书馆,并且移动图书馆用户感知有易性能够进一步增强感知有用性。明均仁(2014)[38]构建相关模型验证感知易用性正向影响有用性,进而影响用户接受及使用;刘锦宏(2015)[44]等通过构建模型,研究武汉理工大学在校学生的移动数字图书馆行为,实证得出感知易用性能够影响用户使用态度,进一步影响用户接受。

4.1.3 感知成本 用户在使用移动图书馆过程中,产生的一系列成本都将对用户自身的使用及使用意愿产生影响。明均仁(2013)[39]在TAM 的基础上引入9 个外部变量,得出当感知成本超出用户预期的费用时,用户对移动图书馆的接受意向就可能降低,从而影响用户对移动图书馆的行为意向;王灿荣(2014)[45]等基于移动用户体验质量评价(MUQoEE)概念,并根据研究情景构建了相应的数学模型,验证在用户体验移动图书馆的过程中,物质成本和时间成本都会影响用户体验的满意度,进而影响用户的接受及使用意愿;刘岩芳(2016)[10]等在研究中得出,感知成本与使用行为之间呈现负相关,也就是用户在使用过程中,成本过高时,用户就会减少使用甚至不再使用移动图书馆的相关服务。

4.1.4 感知风险 消费者在购买过程中产生的不确定性为感知风险[46]。李晶(2014)[47]从信息安全视角得出,用户在使用移动图书馆过程中能够感觉到的安全保障越高也即感受到的风险越低,用户将更容易接受并持续对移动图书馆的使用;贺伟(2015)[24]等从费用风险、绩效风险和安全风险三个方面进行研究,实证得出,感知风险与用户使用意愿负相关。

4.1.5 感知信任 在移动图书馆服务中,由于网络环境及隐私保护等安全问题的存在,能够影响用户对移动图书馆的感知信任。用户对移动图书馆的使用意向也受用户对其感知信任的影响。林强(2014)[17]从用户对移动图书馆网络技术和图书馆信息服务能力两个方面验证了感知信任正向影响用户采纳行为;明均仁(2014)[38]等发现在网络攻击、隐私泄露等不安全的移动网络环境下,感知信任能够正向影响用户行为意向。

4.1.6 感知价值 用户在使用移动图书馆过程中,能够切身感受到移动图书馆提供的服务能够给自身带来的益处,即为用户的感知价值。邓李君(2014)[48]通过对大学生持续使用移动图书馆的行为进行研究,得出价值感知能够促使用户形成对移动图书馆的使用依赖,进而有利于用户持续使用;王灿荣(2014)[45]等从用户的获益感、获得认同感、认可感、便捷性、求知欲、协作感等几个方面来分析用户的感知价值,并验证了其与MUQoEE 呈现积极影响作用;刘岩芳(2016)[10]等在研究用户对移动图书馆接受行为时,验证感知价值与用户使用行为之间呈正相关。

4.1.7 感知趣味性 用户在使用移动图书馆过程中所产生的愉悦性体验会加强用户的接受意愿。王文韬(2014)[19]等在对用户使用意愿研究时,验证了趣味性与感知有用之间未表现关联性,这与大学生在使用移动图书馆时的需求有一定的联系;杨艳妮(2015)[22]等研究表明,感知愉悦性对文科用户采纳移动图书馆行为影响较于理科生更为显著。

4.2 质量因素

用户在使用移动图书馆的过程中,受到移动图书馆自身质量的影响,这也将影响用户能否接受并持续使用其所提供的相关服务。

4.2.1 信息质量 用户在使用移动图书馆时,检索出的信息内容与自身需求匹配度,将影响用户对移动图书馆接受及使用意愿。邓李君(2014)[48]等基于EECM-ISC 理论,引入用户因素,验证信息质量是影响用户持续使用的首要因素;贺伟(2015)[24]等通过引入6 个变量构建用户使用模型,验证信息质量与使用意愿呈正相关;李恩科(2016)[26]等从信息资源的有用性、丰富性和可获得性三个变量,探讨信息质量能够正向影响用户使用高校移动图书馆的使用意愿。

4.2.2 系统质量 当移动图书馆不断改善其功能,提升自身系统质量,更大程度的满足用户的需求时,会加强用户的使用意愿。吴光龙(2016)[49]利用相关的调研数据分析,当移动图书馆能够向用户提供稳定及功能设计合理的系统时,用户的感知有用性将增强,促进用户的接受及使用意愿;王凡(2017)[29]实证验证系统质量与用户感知有用性、易用性呈显著正相关。

4.2.3 服务质量 服务质量是用户在使用移动图书馆过程中,根据其所提供的相关服务做出的一种主观评价。移动图书馆所提供的服务质量是否优质,将会影响用户对移动图书馆的后续使用情况。施国洪(2015)[43]等构建用户再使用意愿模型,验证服务质量将影响用户再使用意愿;王凡(2017)[29]在研究过程中验证,服务质量正向影响感知有用性,进而影响用户持续使用意愿。

4.3 用户因素 用户是移动图书馆接受与使用的主体,围绕用户自身的特征维度来展开用户接受意愿的研究,能够对移动图书馆构建产生重要的影响。在梳理相关学者文献中发现,对于用户自身的研究主要着眼于自我效能、领域知识、个体自身特性、个体创新

4.3.1 自我效能 用户的自我效能在一定程度上对用户接受及使用移动图书馆产生影响。黄怡菲(2013)[16]等通过引入两个控制变量,验证自我效能与用户感知行为控制之间呈正向相关,并影响用户采纳行为;李慧(2016)[11]通过研究高校学生对移动图书馆的采纳行为,验证用户自我效能正向影响用户的行为意向,增强用户的采纳意愿。

4.3.2 领域知识 用户自身学科背景、经验知识都会对用户接受并使用移动图书馆产生较大的影响。余世英(2014)[9]等通过对使用移动图书馆用户的相关领域知识进行研究,验证领域知识与用户感知易用性成正相关,即当用户相关领域专业知识更多时,其感知易用性也就越强,促进用户的接受及采纳;徐承欢(2015)[35]引入学科背景和性别,验证了学科背景对用户的使用意愿存在一定的调节作用;黄传慧(2017)[27]等在研究移动用户学术采纳行为影响因素时,提出用户学历能够正向影响用户的使用态度,使用态度与行为意向呈正相关。

4.3.3 自身特性 用户自身的特性如年龄、性别以及个人行为习惯都可能在用户使用移动图书馆过程中产生一定影响。用户的个人习惯可能在某种程度上影响着个人行为,郭晴(2014)[18]将性别作为研究中的一个控制变量,验证了女性用户更加倾向于使用高效移动图书馆,并且用户使用时间长短能够正向影响用户的使用意愿;陈明红(2016)[50]等通过构建用户持续使用意向模型,验证用户持续使用意愿受用户习惯影响。

4.3.4 个体创新 个体创新性能够影响用户对新技术或者新产品的接受意愿。个体创新性高则更容易接受新鲜事物。张聪(2017)[12]等通过研究验证个体创新与感知有用性、易用性呈显著正相关,进而增强用户接受使用意愿;宋文杰(2015)[23]基于学生和工作人员两个不同群体,引入个体创新,验证个体创新对不同群体的用户行为意向均呈正向影响。

4.4 技术因素

影响用户接受移动图书馆的技术因素主要有界面特征、系统特征、便利条件、功能设计。

4.4.1 界面特征 界面特征能够直接影响用户对移动图书馆的直观印象,进而能够对用户是否接受及使用移动图书馆造成一定的影响。明均仁(2013)[39]在研究用户对移动图书馆接受行为时,依据相关文献,从屏幕设计、术语和导航三个变量来研究界面特征对用户行为的影响,研究得出,屏幕设计呈现出良好效果能够促进用户与系统之间的友好交互,组织优良、设计完整的导航界面能够帮助用户更好地找寻相关信息,术语的简单易懂能够帮助用户提高检索效率,并且减少用户检索负担,三个变量都在一定程度上增强了用户的感知易用性,帮助用户进一步接受和使用移动图书馆;赵玉明(2015)[25]构建移动图书馆用户接受模型,验证界面特征与用户感知有用性、易用性呈正相关。

4.4.2 系统特征 移动图书馆系统的可访问性、相关性以及系统帮助等相关因素都能够影响用户对移动图书馆的接受意愿。明均仁(2013)[39]通过引入系统特征的三个外部变量,研究移动图书馆用户接受意愿;赵玉明(2015)[25]基于TAM,引入相关性、可访问性以及系统帮助,并验证三个变量与感知有用性及易用性均呈正相关。

4.4.3 便利条件 当用户在使用移动图书馆时,移动图书馆能够向用户提供一系列技术和服务来满足用户的各种需求,那么用户将感受到十分便利,有利于用户接受并使用移动图书馆。王双(2013)[33]通过引入便利条件这个外部影响因子,分析得出当移动图书馆在设备设施更新、使用方式创新、服务理念创新等方面更加完备时,用户更愿意接受并使用移动图书馆;甘春梅(2015)[21]等通过对用户采纳行为进行实证研究,验证便利条件对用户行为意向呈显著作用;明均仁(2018)[30]等结合TTF 和UTAUT 模型,进而构建出用户采纳模型,进行实证分析,验证便利条件显著影响用户采纳行为意愿。

4.5 环境因素

对移动图书馆而言,其所面临的环境因素主要包括社会影响、网络环境、主观规范、任务技术匹配[51]。

4.5.1 社会影响 用户在接受或使用某一种技术或者系统时,该技术或系统要具备一定的社会影响。即当技术或系统在社会较为普遍时,那么用户接受的可能性将会增大。因此,外部使用环境对用户接受意愿存在着一定的影响。王双(2013)[33]将社会影响作为一个外部影响因子引入用户接受模型中,分析出,用户在使用移动图书馆时,用户的行为意向会受到媒体舆论和人际关系网的影响。

4.5.2 网络外部环境 移动图书馆的网络环境是保障用户在使用过程中能够高效稳定的获取所需信息的保障。李恩科(2016)[26]在研究中将服务环境细分为网络环境、界面设计、移动设备三个变量,并验证了网络环境能够正向影响高校移动图书馆使用意愿。网络环境越稳定,越有利于用户接受并使用移动图书馆;刘岩芳(2016)[10]等结合技术接受模型和网络外部环境理论,验证网络外部性与用户使用行为正相关。

4.5.3 主观规范 主观规范是指个体感知到他人对自己是否应该实施某一个特定行为的看法[52]。黄怡菲(2013)[16]等研究验证了外部影响、人际关系对主观规范呈正向关系,主观规范对用户行为意向呈正向关系的假设;徐承欢(2015)[53]等探讨并验证了用户主观规范能够正向影响规范承诺,进而影响用户使用意愿。

4.5.4 任务技术匹配 在用户使用移动图书馆中,任务技术匹配是一个十分重要的影响因素。当用户在实际使用中认为移动图书馆的信息技术与自身任务需求不匹配时,用户将减少或者放弃使用移动图书馆相关设备。郭晴(2014)[18]基于相关理论验证任务技术匹配度正向影响感知有用性与用户满意度;甘春梅(2016)[37]将感知变量引入任务技术匹配模型,验证任务技术匹配能够显著影响用户使用移动图书馆的态度和感知。

5 结语

从文献内容来看,国内学者最初将研究重心放在了移动图书馆的开发、利用与管理上,主要是为建设移动图书馆提供直接性的指导意见;移动图书馆投入使用后,学者逐渐开始关注用户及其接受行为。当前,移动图书馆用户接受行为研究的主要对象是高校师生,研究方法偏向于实证研究,以计划行为理论、创新扩散理论、任务-技术匹配模型、技术接受模型理论为基础,其接受行为主要受感知因素、质量因素、技术因素、用户因素以及环境因素影响。

移动图书馆用户接受行为是一个动态持续过程,今后相关研究还需注意以下问题:

(1)主观与客观结合化。当前大部分关于移动图书馆用户接受行为的实证研究,主要采用提出假设+问卷统计的研究思路,即利用调研问卷获取用户感知数据并验证提出的假设,但问卷数据是主观数据,由用户主观感受决定的,这将导致相关研究具有很大的主观性。因此,后续研究应将主观研究与客观研究相结合,可利用后台日志等客观数据,再结合问卷调查获取的主观数据,能够有效把握移动图书馆用户行为。

(2)数据来源多样化。当前移动图书馆用户接受行为相关研究,主要通过研究者设计问卷、发放及回收问卷,以获取样本数据。这种获取数据的方式较为单一,被调查者只能基于设置的问卷来填写相关的信息,研究者并不能获取用户全面可靠的数据信息,具有一定的局限性。今后,研究者可采取如“访谈+问卷”、“扎根+问卷”、“案例+问卷”、“日志+问卷”等多种形式,以获取更加全面可靠的数据。

(3)研究持续化。移动图书馆用户接受行为是一个长期持续的过程。用户在使用移动图书馆的过程中,一直存在着是否接受以及是否持续使用该服务的问题。但当前研究都只局限于某一段时间,即数据的获取仅包含某一个或某一段时间节点;学者利用该数据样本,进行实证研究,获取的是调查者在某个时间节点的接受使用意愿,并不能反映用户在使用移动图书馆整个过程中的接受行为。因此,研究者应在获取数据样本时,对相同用户,跟踪调查其在不同阶段使用移动图书馆的接受意愿;通过获取动态、持续的数据,分析用户在不同阶段使用移动图书馆的主要因素,进而整体、系统地掌握用户行为特征,指导移动图书馆建设。