北山的召唤

——记核地研院高放废物地质处置研究

2020-11-30

狗在门口一蹲,汪汪一叫,荒漠就有了家的感觉。刚刚过去的这个中秋国庆佳节,核工业北京地质研究院副院长王驹在微信群里,为十只出生在北山25 号的新生小狗征名。

北山25 号,是中国北山地下实验室所在地。

从1985 年选址工作启动,到2019 年地下实验室项目批复,中国一代又一代高放废物地质处置研究人员前赴后继奋斗了30 多年。

营地夏天温度高达40℃,进去像蒸桑拿;冬天有时如冰窖,被子垫三床、盖三床勉强抗得住。可为什么一批留学归国人员愿意远离亲人、长期扎根在这生活物资极度匮乏的无人区里,即使咸菜就馍也不离不弃呢?

记者近日赴北山采访追寻答案。王驹说,支撑大家的是心系国家重大需求的朴素情怀。“我们并没有那么伟大,只是把本职工作做好而已。核工业发展,高放废物处置这件事总得要人做。我们是核工业发展的受益者,也要承担起解决废物处置的义务,不能将这个棘手的问题留给下一代。恰巧,我们可为这件事作贡献。”他说。

被转变的命运

爱好音乐的王驹,最喜欢的是交响乐“命运”。“命运”中传达的贝多芬不服输的精神,与王驹有着高度的契合和共鸣。

2000 年7 月8 日18 点北山1 号钻孔开工典礼

有时候命运的转变源于看似偶然的一次事件。王驹涉足“高放废物处置”领域,就因为一次偶然。

1992 年,王驹的一篇关于金铀矿床成因方面的论文入选第29 届国际地质大会,并赴日本京都参会。然而,最让他吃惊的,是许多国际上知名的铀矿专家对“放射性废物处置”这个课题情有独钟。

事实上,早在1985 年,在巴黎参加国际地质学大会的核工业北京地质研究院专家徐国庆就敏锐地觉察到了这一新动向。回国后,他立即向原核工业部汇报了这一情况,从其他项目中挤出的5000 元,成为我国核废处置研究的“第一桶金”。

1993 年,一次偶然的机会,王驹迎面碰上徐国庆团队的专家陈璋如,对方直接喊话:王驹,加入高放废物处置研究吧。听到那命运的敲门声,王驹答应了。

核废物处置,通俗地说,就是挖个深坑填埋核废物。只是在哪里挖坑,挖什么样的坑,怎么挖,怎么埋,埋了以后如何管理,如何确保安全?大有学问。

1993 年,王驹成为我国“高放废物地质处置技术研究”子课题负责人,但起步阶段获得的经费非常有限,大家更多地是做案头工作,比如调研国外的处置技术,翻阅全国的地质资料,偶尔也会到野外踏勘,采集地质样品带回实验室分析。

在进行一系列的地质、地理、水文等调查后,王驹和团队的视线渐渐从全国六大预选区集中到了甘肃北山预选区。位于西北的北山预选区海拔1500~2500米,山地基岩裸露,年降雨量约为70 毫米,而蒸发量高达3000 毫米,方圆上千平方公里荒无人烟。

先天下之乐而乐

今天从嘉峪关机场出发,沿着312 国道,在一个岔路口向右拐,已经有多条车辙压出的“搓衣板”土路,风电企业正在忙基建。

1996 年北山二道井营地,北山第一顶帐篷前合影

1996 年,王驹、金远新、陈伟明、郭永海就是从这里进入戈壁。不同的是,当时没有路,每次进出只能靠司机师傅的记忆。

最初,科研团队寄住在山下的中核集团404 厂招待所。

戈壁如海,车如舟。山丘之间看似平坦,实则沟壑纵横,特别是为避免密集的骆驼刺扎胎,车穿行其间,就像风浪里的扁舟,颠簸严重时五脏六腑几乎要被甩出体外。

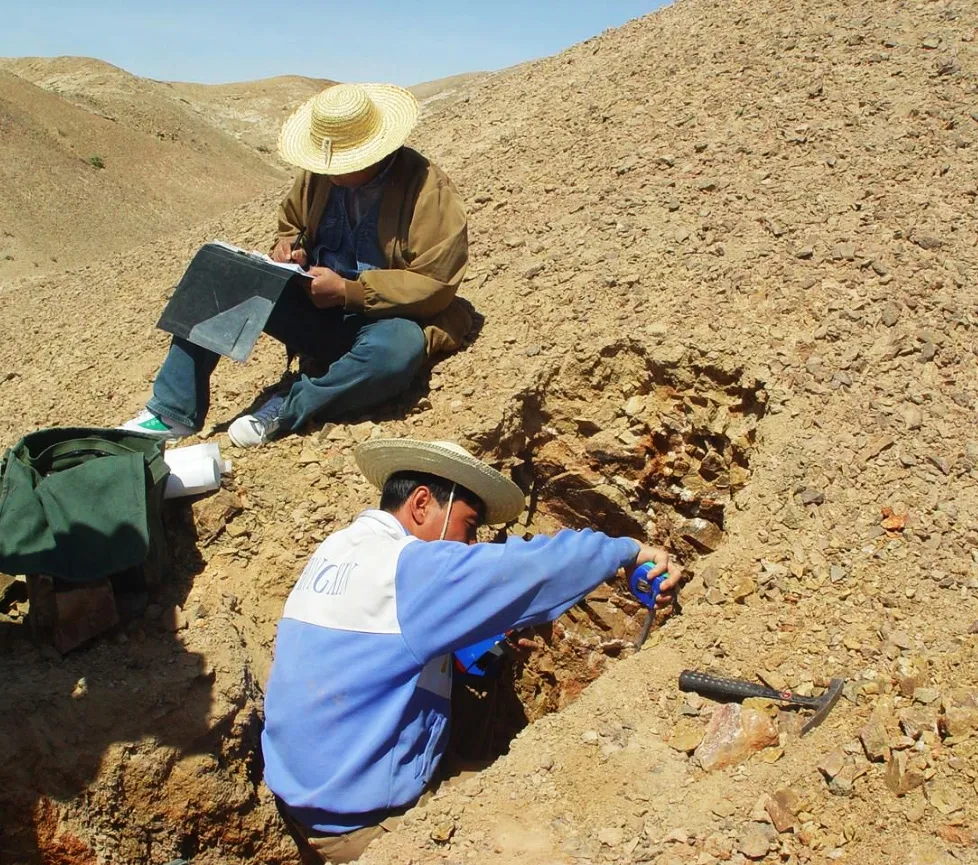

每天早上7 点左右,团队乘坐北京吉普车从山下出发颠到目的地,顶着烈日搜集地质剖面信息、采集岩石样本,中午吃点干粮,下午两三点钟就得往回赶,回到营地还要继续整理当日的资料。

路上时间太长,工作时间太短,王驹和团队开始在山上搭帐篷做地质调查和填图,与此同时,一次次地向上级递交打钻并开展深部地质环境研究的申请报告。

转机出现在1999 年,国际原子能机构第一期高放废物地质处置TC(技术合作)项目启动。同年,北山一期《甘肃北山深部地质环境初步研究》获得国家国防科工局批复。对王驹他们来说,不仅是有了相当于过去十年总和的经费,更重要的是,要真刀真枪开始高放废物处置科研了。

山谷间一个名为北山一号的井口,只在地面露出一截短短的的水泥柱,事实上,这口井深入地下703 米。

站在这个梦想开始的地方,王驹情不自禁地拿出一叠珍贵资料,包括20 年前的老照片。

如今,从一期到七期,北山项目已经执行了20 年,深深浅浅打了97 个钻孔,累计约40 公里。

数字背后,有太多难以诉说的艰辛与苦楚。

岩心碎了、荒漠戈壁的抛锚……太多的困难与曲折,都曾让科研团队一时间深感山穷水尽,如今项目批了,王驹正带领着团队在新场场址着手开建具有国际先进水平的、深度为560 米的我国首座高放废物处置地下实验室。

王驹说,套用范仲淹的诗句,每当打出新的岩心,获得新的地质数据,发现完整性极好的花岗岩体,搞地质处置的“地下工作者”是“先天下之乐而乐”。

百年科研的坚持

2009 年5 月,现任北山地下实验室项目的副总设计师陈亮在香港参加国际岩石力学大会期间,听到了王驹关于高放废物处置研发规划和发展的大会特邀报告,不由心潮澎湃。会议结束后,他第一个冲上讲台,表达了自己要回国参与高放处置研究的意愿。

回法国后,在查阅的大量关于北山团队的故事里,其中这样一个细节让陈亮深受感动。

2001 年11 月30 日,北山2 号钻孔钻进到了地下二百多米,突然,钻杆断在孔内,钻头既拔不出来,也钻不下去。此时的北山,天寒地冻,滴水成冰,只好停钻。在帐篷的一个角落,王驹拿出珍藏的半瓶二锅头,来到井口,用三杯酒祭天祭地祭井,保佑明年打钻顺利。剩下的酒,他和大家一饮而尽。

“在这个时代,依然有那么一批人为了真正的科研理想和国家需求在默默奋斗,这也是我的归属所在。”2011 年,陈亮辞掉法国南特中央理工大学副教授的终身教职,从法国来到了戈壁科研一线。

北山团队现有的58 名员工中,29 位博士,20 名硕士,5 位是海外归国博士。

换上西装打上领带,是与国际对话的科学家,回到北山,是打破了工种界限的全能人才。北山地下实验室项目部总经理苏锐一语中的,在无人区开展科研,首先要做的是创造科研条件,搬石头、修水管、挖沟渠、做饭、搭帐篷……

2016 年,用铁锹修复头一天被暴雨冲毁土路的水文组专家季瑞利,就被不明真相的来访者点赞:这个农民工不错。

这些年出野外,陈伟明见过狐狸、黄羊,晚上睡觉时听到过狼嚎,甚至有一次晚上被一头拱帐篷的野驴惊醒。打那以后,在铁桶里点一串鞭炮壮胆成为保留项目。

陈伟明形容,北山团队是一个乐队,王驹是主唱,但主唱和伴奏缺了谁都不行。

岩石裸露的北山是地质工作者的“天堂”,因为一看就知道是什么地质构造。

王驹调侃,北山团队拥有类似的气质,那就是直接。

今天,北山团队的生活条件相比以往已大大改善,从帐篷到上下铺床的彩钢房再到新楼房。但这仍是移动信号覆盖不到的地方。之前为方便电信用户寻找手机信号,大家在营地附近山上,打了个一米多高的木桩,取名“电话亭”。

2000 年6 月下山拉补给时,正好赶上队员金远新生日。陈伟明坐在副驾驶室,为防止颠簸弄碎蛋糕,他用打坐的方式,将一个完整的生日蛋糕带回营地。

结婚几年,赵星光妻子与住同一个小区的爱人同事聊天,才知道赵星光不但有高温假,出野外回来后还有补假,也不用正月初七就上班。面对埋怨,赵星光却说:“反正我也休不了,告诉你不是徒增烦恼?”

北山人身体最柔软的部分,住着家人。因为聚少离多,找个对象不易,要守护好家更需要智慧。

自言不爱穿金戴银的季瑞利,右手手腕上戴着妻子特意买的希望家人平安健康的金器。他曾创下45 天没下山也没洗澡的纪录。“回去后要乖一点,周末就不要加班了,陪逛逛街郊区转转,哄得差不多了再出来。”

从60 后到90 后,北山团队成员早已“身在苦中不知苦”。记者采访时拿到了一本《北山常见动植物野外识别手册》。这本手册图文并茂地记录着北山植物、鸟类这些生灵,都是团队在野外工作间隙拍的。

野外有喧嚣大都市看不见的满天繁星,王驹为此专门买了一本星象图,在他的影响下,队员们一张口就能对头上的星座点评一番。

除了科研人员的钻研执着,王驹身上更有中国文人的热情浪漫。受曾任历史老师的父亲影响,他热爱中国古代历史。从甘肃肃北县进入北山的无人路,他用汉朝的历史人物命名:汉武大道、卫青路、霍去病路、李广路……

30 年多来,北山团队的营地换了许多地方,但每一次在戈壁扎下帐篷或寝车时,王驹都坚持在驻地先升起一面国旗。在王驹眼中,当大家从四面八方的野外回到营地,从猎猎红旗中,仿佛就能读出祖国的召唤。

千年不死,死后千年不倒,倒后千年不朽的胡杨,是戈壁中一道独特风景。巧合的是,在中国北山地下实验室楼前,就有一片胡杨林。高放废物地质处置库选址及建设运营是百年科研,是万年工程,从事这项事业的人好比西北广袤无人区的胡杨,与戈壁荒漠为朋,与骆驼刺芨芨草为友,忍风沙抗干旱,战严寒斗酷暑,推动我国高放废物地质处置事业持续向前。