链接世界的北山

2020-11-30

丝绸西去,商旅东来。

2000 多年前,丝绸之路沿线各国人民通过这条通道开展商贸往来,不同国家、地区文明在此交汇,成就东西方经贸、文化的繁荣与共享。

2000 年斗转星移,驼铃声远,交流日近。在丝绸之路以北,北山高放废物处置地下实验室正在设计建造,来自不同国家的专家在此汇聚,合力打造永久安全的高放废物处置平台。

实现高放废物安全处置,是全人类的共同关切,也是构建核领域人类命运共同体的重要一步。北山团队的目光由此投向世界,更投向人类的未来,要为人类和平发展增添新的正能量。

北山,是中国的北山,更是世界的北山。

国际支持与国际合作贯穿着整个项目进程

高放废物处置,全称“高水平放射性废物地质处置”,是从英文“Geological disposal of high level radioactive waste”翻译而来。从名称翻译自外文便可得知,中国高放废物处置事业的萌芽,是受到世界其他国家启迪而来。

时间回溯至1983 年1 月。第一代北山人的代表徐国庆,出访法国铀矿地质研究中心时,得知巴黎正在召开核废物地质处置国际讨论会,由此萌生了在国内开始高放废物地质处置研发的想法。此后两年,他和同事搜集、查阅了大量国外此领域研究的文献资料,国内高放废物处置研发工作最初的基本原则,正是在这些调研的基础上确定下来的。

2002 年国际原子能机构专家考察北山1 号孔

他山之石,可以攻玉。

高放废物处置是关系人类安全的大事,也是世界性难题,是各国科学家共同致力解决的问题,国际交流畅通、合作频繁。用北山项目副总师陈亮的话说,“高放废物处置是世界核产业链最开放的环节之一”。

20 世纪70 年代以来,世界多个国家开展了高放废物处置研究,已经建设了26 个地下实验室。90 年代以来,以项目总师王驹为代表的第二代北山人,将国际上放射性废物处理的法律法规、管理体系、技术和理念引入国内,通过专家访问、人员培训、现场考察等形式,与国际放射性废物处置相关领域的专家交流,互通有无。在国内高放事业的起步阶段,这起到了有力的推动作用。

1999 年对北山项目来说是非常重要的一年。这一年,国际原子能机构第一期高放废物地质处置技术合作项目TC 启动,同年,国家原子能机构(CAEA)正式批准“中国高放废物地质处置前期工程——甘肃北山预选区深部地质环境初步研究”专项课题。这是国际原子能机构(IAEA)技术合作项目的配套项目,也是中国高放废物地质处置研发领域的第一个实质性项目,中国高放废物地质处置研究进入新阶段。

在国家原子能机构的支持下,北山项目越来越成为国际智慧汇聚的平台。2000 年7月8 日18:00,北山第一号钻孔正式开工,王驹说这是北山“第一个梦开始的地方”,其中所用的技术由IAEA 专家提供。

如今,北山“国际朋友圈”越来越大。项目组已经与国际原子能机构、欧盟、法国、芬兰、瑞典、瑞士、德国等国际组织或国家的相关研究机构建立了良好合作关系,接待国外专家学者来访200 余次。其中,不乏像瑞典SKB 公司的Peter 这样已经来过北山6 次的“铁杆粉丝”。

国防科工局局长张克俭(中间)、总工程师刘永德(左一)等调研考察北山

2019 年9 月,国际原子能机构大会召开期间,王驹(右二)主持中国国家原子能机构和国际原子能机构高放废物地质处置技术合作20 周年边会

2019 年5 月,经国务院审议,北山地下实验室建设工程正式批复立项。国家原子能机构主任张克俭表示,一定要以对国家、对事业负责任的态度,把思想统一到国家的决策部署上来,下大力气抓好这项工作。

这向世界释放了一个有力信号:中国作为核能和平利用的大国,对高放废物处置高度重视和负责,会为构建核人类命运共同体贡献中国智慧和中国方案。

国际化的背景造就了一支“国际范”的团队

“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。王驹说,其他国家做高放事业的人大多“白发苍苍”,大家都羡慕我们有一支高学历、高水平的年轻团队。团队58 名成员中有29 名博士,专业涵盖地质、水文地质、地下工程、缓冲材料、工程技术研发等。

中国高放废物处置事业在短短30 年之间,从跟跑到并行再到部分引领,离不开这支团队。如果要形容这支团队的鲜明特点,那就是“国际范儿”:成员背景“国际范儿”、项目研究“国际范儿”、专业能力“国际范儿”、学术风气“国际范儿”。

28 岁那年放弃“花岗岩外带型铀矿成矿规律研究”项目负责人头衔投身高放事业后,王驹一直不停地在世界各地“招兵买马”:辞去法国副教授职务回国的陈亮、加拿大留学回来的赵星光、瑞士留学回来的马洪素……纷纷受到王驹的热情感染加入北山项目。

为了及时掌握世界最新进展,项目组特别重视为成员提供国际交流、科学访问的机会。季瑞利、苏锐博士参加过IAEA 放射性废物管理技术与水文地质现场调查技术培训,高敏曾赴瑞士Grimsel 地下实验室交流学习,陈亮在法国BURE 地下实验室培训交流,刘键博士于法国执行IAEA 高放废物地质处置地下实验室三维建模培训任务……几乎团队每个成员都有过不止一次的海外交流。

2019 年11 月,国际原子能机构核燃料循环与废物技术处处长谢利先生赴甘肃北山考察

季瑞利在北山

陈亮在演讲

国际人才汇聚、频繁的国际交流,让北山项目的推进汇聚了世界各国的先进经验。项目副总设计师陈亮是2011 年从法国回来的。他借鉴法国地下实验室现场试验数据管理经验,与团队经过几年科研攻关,建立了我国地下实验室科研数据动态管理平台,追上了国际水平。同时,还将法国高放废物处置中与公众沟通的经验与兰州大学分享,合作开展课题,研究北山项目如何促进与公众的沟通。

穿上西装就去国际论坛做英文演讲,换上工作服就融入北山“民工”,是北山团队的特色。水文组博士季瑞利曾经在修复水毁砂土路时,得到来调研领导的夸赞,“这个农民工不错啊,干得挺卖力”。事实上,这位“农民工”可是手握金刚钻的能手,他能操控目前世界上最先进的钻孔水文试验系统,曾多次被邀请去其他国家交流经验。这项专业而复杂的任务,在芬兰可是由一家几十人的技术公司来完成的。

除了技术能力强,团队清一色的外语高手,不仅听说读写流利,连思维模式都是国际化。以“北山人”自称的陈伟明有个“怪处”:一口浙普,说快还磕巴,英文演讲却地道又流利。为了练习发音,他用十年研究英语音标、发音和口形。

思维方式的“国际范儿”在团队科研中也体现得淋漓尽致:讨论学术问题时,秉承“吾爱吾师但更爱真理”的理念,不因职务、年龄而盲从。以确定北山地下实验室新场竖井位置为例,当时团队曾有过争论,王驹认为新场东边有利,理由是那边所做的试验更多,掌握的数据更多,对整体地形地势的掌握更全面。而王锡勇和赵星光等认为新场中南部更有利,数据显示这里岩石裂隙更小,地质条件更稳定。经过争论,王驹认可了几个年轻人的判断,最终确定了目前竖井的位置。“谁说的不对我们都能怼,不管是什么级别”,王锡勇笑着说。

那种无问西东的情愫构成北山项目最为深厚的底蕴

“科学没有国界,科学家却是有祖国的。”当年,“两弹一星”元勋之一的钱三强离开法国居里实验室,回国投身中国原子能事业的开创时,曾说过上面这句话。

北山项目副总设计师陈亮,29 岁时已经在法国获得副教授职位。当他毅然决定离开法国优渥的科研条件回国时,脑海中同样回荡起这句话。他知道中国的高放废物处置事业蓝图已经徐徐展开,亟待绘就。

为了祖国和人民需要,核工业人无论身在何方,有召必回。当年“两弹一星”元勋们,面对国家与民族的需要,曾用响亮的“我愿以身许国”回应苍茫的戈壁滩。如今北山团队延续核工业人的使命,“干国家需要的事,到老了想起来心里都踏实”,朴实而厚重的承诺再次响彻戈壁滩。

30 多年来,从南到北,团队走过几千里土地,营地也换了许多次。但每一次扎营,大家都会不约而同插上一面国旗,这样每次回营地隔得老远就能看到高高飘扬的五星红旗。“那是一种安定的力量”——这种力量就是对祖国深深的热爱,它是战胜一切困难和风险的“定海神针”。

爱国是世界人民共通的感情,北山团队对祖国的热爱也得到国际同行的赞赏。国际原子能机构专家维赫诺尔九博士在北山考察时,曾望着那面五星红旗对项目组的同志说:“看到你们帐篷上飘扬的国旗,我才理解,你们在如此简陋、艰难的条件下,还是如此的乐观、向上、努力!因为我看到了中国魂!”

北山地处荒漠戈壁,生活用水和蔬菜食品都要从外地运输,运送一方水成本高达88元人民币,为了省水,季瑞利有一次在山上待了45 天才下山洗了个澡;苏锐做野外地表勘探工作,每天揣上几个凉馒头就上路,一年下来走坏好几双登山鞋;赵星光的妻子听到同事提起休年假,才恍然大悟问他,“原来你还有年假”……

刚刚过去的国庆和中秋,王锡勇又是在北山度过的,他已经数不清在北山度过了多少个假期。中秋晚上,喝酒过敏的他破例开了瓶啤酒,望着北山皓月繁星,想起妻子怀孕到生产自己从来没陪过一次产检,这个一贯乐呵呵的山东大汉不禁红了眼眶。

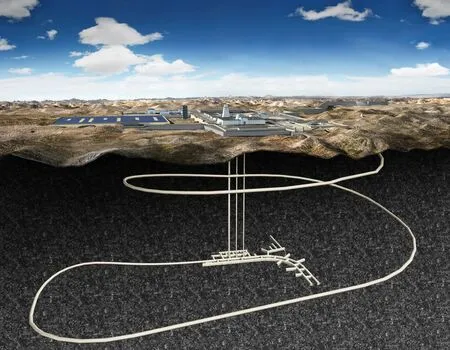

北山地下实验室三维动画展示

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

茫茫戈壁滩上掩藏在黄沙里的一条条路,他们像自己手掌上的纹路一样熟悉,还为小路起了一个个饱含深意的名字,汉武大道、卫青路、霍去病路、李广路……一位位百战黄沙的名将,正是他们“不破高放终不回”决心的写照。

2000 年,王驹带领团队在打北山2 号孔的时候,突遭大雪,气温陡降,王驹不得不带团队撤离北山。当时拿着一瓶二锅头给现场的人斟满酒,他满腔热血连干三杯,大声说道:“一杯敬天,一杯敬地,第三杯敬我们的团队,大家来年再战!”

两代高放人,一腔爱国情,几十载坚守,壮志未消磨。

宏大的人文关怀牵连着北山与世界

在北山地下数百米,沉默2 亿6 千万年的花岗岩终于被唤醒,埋藏亿万年的密码在北山团队的坚守下逐渐破解。这块形成于海西期的花岗岩体,地质稳定,岩石新鲜、完整,岩体底板深度超过3000 米,具备让高放废物在超过1 万年的时间尺度上进行充分、可靠的永久隔离的天然优势条件。

王驹说,这是世界上已经发现的最好最完整的花岗岩场址,是历时20 年,从甘肃北山、新疆、内蒙古预选区的10 个重点地段,经过多次勘探、钻孔试验才最终确定的。北山场址的优势受到国际普遍认可,大家都期望进一步了解北山场址的特征。

由于种种原因,近10 年来世界范围内都没有新的地下实验室建成。北山项目正式批复的消息传出,“国际同行都很振奋”。

“以前我们是学习为主,现在我们是平等交流。从北山一步步走到国际大舞台上,一点也不怵,我们都是一样的,没什么好紧张。”陈伟明笑着说,自信而从容。

北山团队取得重要研究成果已经有100 多项,一些领域甚至已经取得开创性成果,成为活跃于国际高放核废物处置舞台的一支重要力量。

国家原子能机构相关负责人介绍,目前北山项目正积极申报国际原子能机构高放废物处置协作中心,协作中心将利用人才、技术、设备等优势,作为IAEA 联合研究培训的机构。未来将以中国高放废物处置地下实验室为平台,提高高放废物地质处置技术水平,加大与其他国家在高放废物地质处置领域的交流合作,为核能可持续发展、核环境保护贡献力量,进一步展现我负责任核大国的担当。

“驼铃古道丝绸路,胡马犹闻唐汉风。”千年丝绸之路的余韵,在中国西北一隅的北山依然激荡出回响。北山团队延续着和平合作、互利共赢的丝路精神,顺应时代潮流,踏着人类核工业发展的脚步,穿越历史,链接世界,走向未来。