1903年的汉译日文社会主义著作及其马克思主义中国传播

2020-11-27裴植

裴 植

(北京大学马克思主义学院,北京 100871)

19世纪末20世纪初,社会主义思潮在日本蓬勃兴起,一批日本学者相继撰写和出版了多部以社会主义为主题的著作。在异域他乡的这一时代氛围中,数以千计的中国留日学生受到感染,他们或创办杂志,或成立编译机构,积极致力于新思想的传播和新书籍的翻译出版,从而开辟了马克思主义传入中国的日本渠道。当时,诸多日本学者的有关著作相继被译成中文,其中仅在1903年的一年当中,就有福井准造的《近世社会主义》、幸德秋水的《社会主义神髓》、岛田三郎的《社会主义概评》、村井知至的《社会主义》、久松义典的《近世社会主义评论》、西川光次郎的《社会党》、大原祥一的《社会问题》等几种著作的十余个中译本接踵面世(1)福井准造的《近世社会主义》于1899年7月由日本有斐阁出版社发行,1903年2月,上海广智书局出版了赵必振的中译本。幸德秋水的《社会主义神髓》于1903年7月由日本朝报社发行了初版和第二版,1903年10月,达识译社译本在日本东京出版发行。岛田三郎的《社会主义概评》于1901年10月由日本警醒社书店发行,1903年3月,上海通社以《世界之大问题》的译名推出了该书的第一个中译本;5个月后,上海作新社出版了与日文原著正题一致的第二个中译本;仍是在1903年,侯明翻译的该书第三个译本——《群义衡论》亦在国内面世。村井知至的《社会主义》于1899年7月由日本劳动新闻社发行了初版,1902年11月—1903年1月,上海《翻译世界》杂志连载了其译文;1903年3月,上海广智书局出版了罗大维译本,同年5月,上海文明书局又出版了侯士绾译本。久松义典的《近世社会主义评论》于1900年由日本“文学同志会”发行初版,留日学生杜士珍将其节译为中文后,被上海《新世界学报》1903年第2—6期连载。西川光次郎的《社会党》于1901年10月由日本熊田活版所印刷出版,1902年3月,上海广智书局出版了周子高译本。大原祥一的《社会问题》于1902年由日本东京今关荣藏出版,1903年5月,闽学会印行了高种的译本。。除此而外,1903年前后出版的其他汉译日文著作,如《广长舌》《近世政治史》《万国历史》《最新经济学》《十九世纪大势变迁通论》《十九世纪欧洲政治史论》《世界进步之大势》等,也从不同论域、不同角度论及了社会主义思想和马克思学说。可以说,上述日文社会主义著作在1903年的翻译出版,推动形成了马克思主义中国传播的第一次高潮。然而不无遗憾的是,学界目前对日本渠道的马克思主义传播、特别是对1903年的马克思主义中国传播,系统性的研究成果还非常少见。鉴于该问题的重要研究价值,本文拟以十余部汉译日文社会主义著作为基本对象,就其在马克思主义中国传播中所作出的贡献及其思想影响作一番全面细致的考察。

一、重视对马克思生平和思想的介绍

作为科学社会主义的创始人,马克思是时常出现在汉译日文社会主义著作中的人物。包括《近世社会主义》《社会主义神髓》《社会主义概评》《社会党》《社会问题》《近世政治史》《万国历史》等在内的日本学者的相关著作,都对马克思的生平和事迹作了详略不等的介绍,其中尤以《近世社会主义》对马克思的介绍最为详细,阐述也最全面。

《近世社会主义》这部著作,其日文版有近20万字,赵必振译本亦有将近17万字,因而有着“近代中国系统介绍马克思主义的第一部译著”之誉(2)姜义华:《我国何时介绍第一批马克思主义译著》,《文汇报》1982年7月26日。。在这部鸿篇巨制中,共提及了20余位社会主义思想和运动史上的重要人物,其中马克思被赋予了最为重要的地位——该书在第二编中的《第二期之社会主义》中,专门拿出两章的篇幅论述“加陆马陆科斯”(即卡尔·马克思)及其主义(3)按:这应是中文文献中关于马克思主义的最初表述。和马克思领导建立的“国际的劳动者同盟”,而以人物作为篇章标题的,除了马克思之外,仅有第一编第三章《英国之社会主义洛卫托拉野》(4)“洛卫托拉野”,即罗伯特·欧文,英国空想社会主义者。、第二编第三章《洛度卫陆他斯及其主义》(5)“洛度卫陆他斯”,即约翰·卡尔·洛贝尔图斯,德国经济学家和社会主义者。和第二编第四章《列陆檄耶度拉沙列及其主义》(6)“列陆檄耶度拉沙列”,即斐迪南·拉萨尔,德国早期工人运动活动家、全德工人联合会创始人。。从字数上看,书中涉及马克思的两章内容计约2万字,占到了中译本全书的近1/8,而对拉萨尔的介绍约为1.5万字,对洛贝尔图斯和对欧文的介绍则分别只有约0.5万字和约0.4万字,其他散见于各章节的人物介绍则更少。篇幅大,至少从一个侧面说明了马克思在当时思想界的地位之高和影响力之巨大。

此外,从一定意义上说,篇幅大也意味着内容全。《近世社会主义》赵必振译本的第二编第一章分两节详述了马克思的履历和学说。在《其履历》一节,该书以时间为轴,介绍了马克思在《莱茵报》时期、第一次移居布鲁塞尔时期的思想主张和代表性著述,描述了马克思和恩格斯撰写的著作、共同编办的《新莱茵报·民主派机关报》《新莱茵报·政治经济评论》以及马克思和恩格斯两人在共产主义者同盟、国际工人协会中发挥的重要作用。而在《其学说》一节,该书基于马克思的代表性著作《资本论》,对马克思的经济学说作了阐释。剩余价值是书中讨论的重点内容。该书分析了剩余价值的产生原因、表现形式,并从社会历史演进的角度对资本势力的发生发展作了考察。值得注意的是,在论述完剩余价值的理论之后,该书基于“马陆科斯自其毕生之研学,虽特发此大议论,于经济学上树立一新说,然向之而表反对之意者亦不少。故余辈欲研究彼之学理,亦必即其驳论者,而反复研究之”(7)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第2卷,北京:科学出版社,2019年版,第508页。的考量,紧承前文登载了反对马克思学说的人士对剩余价值学说的驳论。不过从后文看,该书显然对这些人士的驳论持否定态度。书中这样写道:

然而资本与资本家,二者各别。以资本为生产社会必要件者,不必认定资本家为必要。则唱道社会主义者,以资本家为无用之议则可,直推定资本为无用之说亦非。然议者往往不能区别此两者,辄混视之,以攻击社会主义,互鸣其非。此吾人不能不为社会主义而诉其冤也。如对马陆科斯资本说之驳论,为此谬见所误,则哆口而妄道之。故凡讲究社会主义者,必须区别此等,而后下以明了之判断。吾人兹以一言,敢告读者之注意。(8)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第2卷,北京:科学出版社,2019年版,第508—509页。按:“唱道”,即倡导。

事实上,该书论述马克思时曾多次对马克思及其学说作出积极的肯认。比如,在叙述马克思的家庭时,书中称赞说:“马陆科斯之于家庭,常保和乐,其幸福颇胜于人”(9)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第2卷,北京:科学出版社,2019年版,第496页。按“社界”,即社会。。又如,在结束对马克思履历的介绍后,书中作了如下高度评价:“马陆科斯者,一代之伟人,长于文笔,其议论之精致,为天下所识认。……彼于文明社界之内政,独其感化之功力,无论其同时代之如何人,无出彼右者。其经济学感化一般人民之程度,德意志之学者,亦无其比。彼于经济学上,最精细之观察,且为确实推论家之一人。故其著《资本论》,实为社会经济上之学者之良师。”(10)④⑤⑥⑦⑧ 北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第2卷,北京:科学出版社,2019年版,第497—498、498—499、488、489、491、492页。不独如此,诸如“其学理皆具于其《资本论》,大耸动于学界,为社会主义定立确固不拔之学说,为一代之伟人。其学理与主义,吾人不能不进而采之也。马陆科斯之《资本论》,为一代之大著述。为新社会主义者,发明无二之真理。”④诸如此类的表述在书中屡见不鲜。由此,著译者的情感取向也得以朗现。

那么,著译者缘何对马克思及其学说青睐有加呢?通览书中内容我们或许可以得到答案。该书第一编中的《第一期之社会主义》篇讨论了英法两国的社会主义学说,认为“英法二国之社会主义者,为‘空想的学理’与‘儿戏的企图’,故全然失败”⑤,而作为第二期的“德意志之社会主义”则不同,其“以深远之学理,精密而研究之。以讲究经济上之原则,而认信真理与正理。故于多数之劳民,容易实行其社会主义,得多数雷同之赞助。而其事易底于成,故学者与经世家,咸以德意志之社会主义,多为可采”⑥。在著译者看来,德意志社会主义的特色是“熟虑专攻,以考究其深远之学理,以观察其精致之事物,恰适社会之现制,以探寻其主义方策”⑦,而马克思作为德意志社会主义的创立者之一,“确立其议论之根底,出无二之经典,以闻于世”⑧。显然,马克思的功绩与英法空想社会主义者“狂奔于社会问题,徒激发人心以鼓舞社会,而博一时之虚名”的“伎俩”有着天壤之别。从这个意义上说,书中对马克思的学说给予认可并积极予以推介,也就不难理解了。

在当时,不独《近世社会主义》赵必振译本,其他汉译日文社会主义著作也普遍对马克思持有积极的肯认态度。比如《社会主义神髓》达识译社译本称马克思为“社会主义之祖师”(11)参见北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第17页。;《社会主义》侯士绾译本称赞马克思“为社会主义之倡首者,而其组织万国劳工同盟会之纲领,大脍炙人口”(12)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第5卷,北京:科学出版社,2019年版,第378页。。《社会主义概评》的三个中译本虽然翻译风格不一、译介准确度不同,但是对马克思的评价却并无二致。书中均认可马克思是“精奥之思索家”(13)[日]岛田三郎:《群义衡论》,侯明译,1903年版,第18、14页。,“以科学精深之学说,发现于世”(14)[日]岛田三郎:《社会主义概评》,作新社译,上海:作新社,1903年版,第11、10页。。对于马克思的理论建树,《社会主义概评》各译本不仅揭示了《资本论》这部经典之作的重要价值,指出“(马克思)退而从事著述,卒出《资本论》,天下翕然称之。去年美国报章,请名家指示十九世纪大著十种,多以《资本论》为其一,可见此书之价值”,而且还称赞马克思“以科学说明社会主义”,并表示拉萨尔“其社会主义之科学的基础,则得之于加兰马科者为多”(15)[日]岛田三郎:《社会主义概评》,作新社译,上海:作新社,1903年版,第12页。按:“加兰马科”,即卡尔·马克思。。由此可见,此期相关译著认可、称赞马克思及其学说并非个别现象,而是具有相当的普遍性。

二、重视对马克思主义经典的引述和对相关重要概念的阐释

恩格斯指出:“一门科学提出的每一种新见解都包含这门科学的术语的革命。”(16)《马克思恩格斯文集》第5卷,北京:人民出版社,2009年版,第32页。马克思主义在以科学的世界观和方法论认识世界、解释世界的同时,也在革命性地重塑着已有的观念术语和认知体系,从而在潜移默化间推动着新的解释范式的形成。马克思主义的经典著述及核心概念无疑也是推动马克思主义中国传播最直接、最重要的作用力,这一作用力,随着1903年多部汉译日文社会主义著作的接连出版而达到了一个高潮。虽然这一高潮并未突破当今学界所界定的“只言片语”(17)学界一般认为,五四运动前,马克思主义经典著作在中国的传播呈现的是只言片语的传播状态,主要根据就是此期绝大多数马克思主义经典著作的全译本和节译本尚未出现。的传播层级和阶段,但是它们的出现,一方面实现了马克思主义经典著作和术语在中国从无到有的质性飞越,另一方面那些“只言片语”往往都是马克思主义经典中最核心、最重要、最精彩的内容,因而对其思想价值,我们不应简单地以篇幅大小和是否系统来给出评判。

从建设性的视角审视,此期的汉译日文社会主义著作,围绕某些论题基本形成了介绍马克思主义著作、引述马克思主义经典和阐释马克思主义概念这样比较全面的传播体系。

(一)介绍马克思主义著作

以《近世社会主义》赵必振译本为例,该书在第二编第一章第一节介绍马克思履历的内容中,提及了马克思的《哲学的贫困》《关于自由贸易的演说》《政治经济学批判》第一分册和《资本论》这4部著作,以及恩格斯的《英国工人阶级状况》,并间接提到了马克思恩格斯为共产主义者同盟撰写的“宣言书”——《共产党宣言》。无独有偶,在《近世社会主义》赵必振译本发行前6天的1903年2月16日,《译书汇编》刊登了马君武的文章《社会主义与进化论比较(附社会党巨子所著书记)》。该文鉴于“社会主义诚今世一大问题,最新之公理,皆在其内,不可不研究”,故在文末列举了“党中巨子所著最有名之书”(18)马君武:《社会主义与进化论比较(附社会党巨子所著书记)》,《译书汇编》第2卷第11期(1903年)。,其中,马克思的多部著作如《哲学的贫困》《政治经济学批判》《资本论》、马克思恩格斯合著的《共产党宣言》,以及恩格斯的《英国工人阶级状况》(19)马君武在文章中将《英国工人阶级状况》归为马克思的著作,显系张冠李戴。均被言及。据目前研究可知,马君武文中所提以上各书,应是这些马克思主义经典著作的名字首次在中国出现,只不过,该文所列书目是以英文或法文呈现的。与此相比,《近世社会主义》赵必振译本不仅将所列著作译成了中文,而且译名的准确性亦较高——在该书中,《哲学的贫困》被译作《自哲理上所见之贫困》,《关于自由贸易的演说》被译作《自由贸易论》,《政治经济学批判》被译作《经济学之评论》,《英国工人阶级状况》被译作《英国劳动社会之状态》,而《资本论》的翻译更是与当今时代的标准译名分毫不差。从这个意义上说,上述马克思主义经典著作的中文译名在中国的首次出现,应以《近世社会主义》赵必振译本为首开先河。

(二)引述马克思主义经典

此期的汉译日文社会主义著作,特别是《近世社会主义》赵必振译本、《社会主义神髓》达识译社译本、《社会主义》罗大维译本这三个中译本,均在书中围绕特定内容引述了马克思主义的相关经典话语。就内容而言,这些引述大致可归纳为以下三个方面:

1.阐述唯物史观的基本观点

《社会主义神髓》达识译社译本在该书第三章《产业制度之进化》的开篇,引述了恩格斯为《共产党宣言》撰写的《1888年英文版序言》,指出:“有史以来,不问何处何时,一切社会之所以组织者,必以经济的生产,及交换之方法为根底。即如其时代之政治及历史,要亦不能外此,而得解释”(20)⑤ 北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第17、18页。。这段话,现在的标准译文是:“每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构,是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础,并且只有从这一基础出发,这一历史才能得到说明。”(21)④ 《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社,2009年版,第14页。上举引述揭示了唯物史观的基本观点,相较于马君武在《社会主义与进化论比较(附社会党巨子所著书记)》一文中的概括性总结——“马克司者,以唯物论解历史学之人也”(22)马君武:《社会主义与进化论比较(附社会党巨子所著书记)》,《译书汇编》第2卷第11期(1903年)。按:“马克司”,即马克思。,上举引述无疑更有助于人们系统掌握唯物史观的基本理论。不过需要指出的是,原著者幸德秋水并未完整地引述这段话,他或许是有意地遗漏了后面的内容——“因此人类的全部历史(从土地公有的原始氏族社会解体以来)都是阶级斗争的历史,即剥削阶级和被剥削阶级之间、统治阶级和被压迫阶级之间斗争的历史;这个阶级斗争的历史包括有一系列发展阶段,现在已经达到这样一个阶段,即被剥削被压迫的阶级(无产阶级),如果不同时使整个社会一劳永逸地摆脱一切剥削、压迫以及阶级差别和阶级斗争,就不能使自己从进行剥削和统治的那个阶级(资产阶级)的奴役下解放出来”④。同样是在第三章《产业制度之进化》中,该书还引述了恩格斯所著《社会主义从空想到科学的发展》中的一段话,这段被恩格斯视为“唯物主义历史观从下述原理出发”的话在书中是这样表述的:“一切社会变化,政治革命,其究竟之原因,勿谓出于人间之恶感情,勿谓出于一定不变之正义。最真理之判断,夫唯察生产交换方法之态度,毋求之于哲学,但见之各时代之经济而已。若夫现在社会组织,一无定衡,昨日为是,今日非焉;去年为善,今年恶焉。亦其生产交换之方法,默就迁移,适应于当初社会之组织,不堪其用可知也。”⑤按照现在的标准翻译,这段话的中文表述是:“一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当到人们的头脑中,到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找,而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找;不应当到有关时代的哲学中去寻找,而应当到有关时代的经济中去寻找。对现存社会制度的不合理性和不公平、对‘理性化为无稽,幸福变成苦痛’的日益觉醒的认识,只是一种征兆,表示在生产方法和交换形式中已经不知不觉地发生了变化,适合于早先的经济条件的社会制度已经不再同这些变化相适应了。”(23)《马克思恩格斯文集》第3卷,北京:人民出版社,2009年版,第547页。综合这两段引文可以看出,《社会主义神髓》达识译社译本对唯物史观的揭示,侧重于强调“经济的生产,及交换之方法”的基础性作用,而对于阶级斗争在变革资本主义社会中的关键作用,该书则选择性地予以了忽略。

2.揭露剩余价值的秘密并论证生产资料为社会所有的重要意义

剩余价值是资本主义剥削的秘密所在,正因如此,对剩余价值的揭示是汉译日文社会主义著作的重要内容之一。《近世社会主义》赵必振译本、《社会主义神髓》达识译社译本、《社会主义》罗大维译本都对资本主义剩余价值作了分析,其中,《社会主义神髓》达识译社译本在揭示剩余价值时,引用马克思在《资本论》第1卷中的话语辅助论证剩余价值的产生过程和资本家对剩余价值的掠夺,其云:“交换之时,决不生价格,价格之创造,决非在市场。而资本家运转其资本之间,得自高下其额者,彼实具有创造价格之能力,以购卖商品也。”(24)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第21页。按:有学者研究认为,文中的“价格”并非“价值”的误译,而是当时日本人发明的另一个表示“价值”的词语。参见[德]李博:《汉语中的马克思主义术语的起源与作用》,赵倩等译,北京:中国社会科学出版社,2003年版,第298—300页。由此,劳动者异化成为商品,通过出卖劳动力维持生活从而产生剩余价值并被资本家榨取的过程就得到了显现。为了克服资本主义私人生产造成的资本家对雇佣工人的剥削以及因追逐剩余价值、盲目扩大生产而导致的经济危机,马克思恩格斯为未来的社会主义社会设计了生产资料为社会所有的制度构想。《社会主义神髓》达识译社译本第四章结尾引述了恩格斯在所著《社会主义从空想到科学的发展》中的一段话——“社会者常握生产机关也,商品之生产,即使绝迹,而产者仍不为生产物所制御,一扫社会的生产之无政府者,以规律统一之组织而代之。消灭个人的生产竞争,如人初脱禽兽之域,而得成完全有道义有智识之人类”(25)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第30页。按:这段话今译为:“一旦社会占有了生产资料,商品生产就将被消除,而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替,个体生存斗争停止了,于是,人在一定意义上才最终地脱离了动物界,从动物的生存条件进入真正人的生存条件。”见《马克思恩格斯文集》第3卷,北京:人民出版社,2009年版,第564页。,来展现社会占有生产资料后对资本主义无序生产的克服。不过遗憾的是,上述译文因翻译质量欠佳致使意思表达不畅,因此有研究指出,该译文“由于一开始使用了‘……者……也’的句式,就给读者造成了这是给‘社会’下定义”,而“所谓‘商品之生产,即使绝迹,而产者仍不为生产物所制御’,其逻辑表达则更为混乱”(26)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第76页。。

3.展现马克思对国际共产主义运动的思想引领

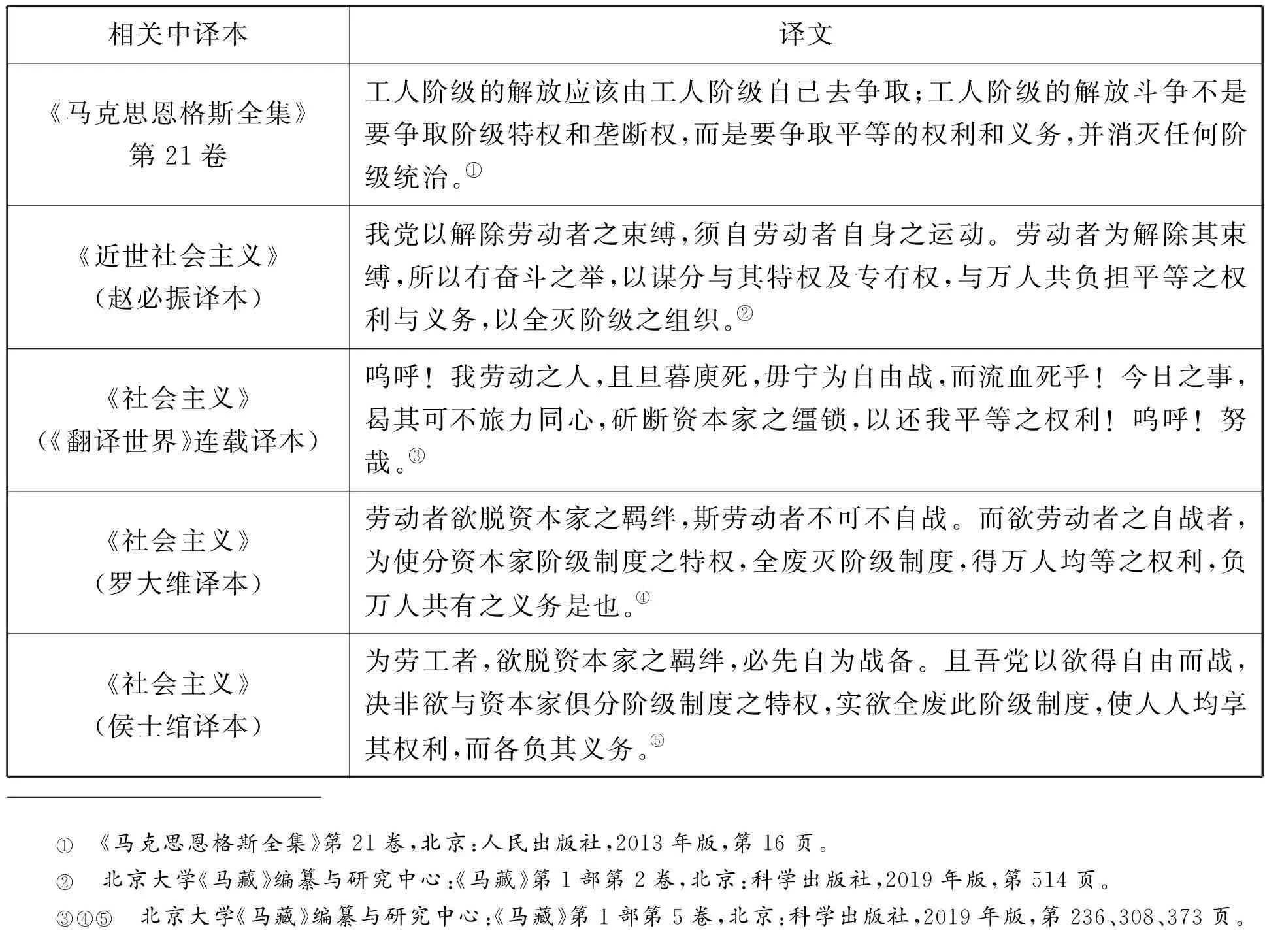

自《共产党宣言》发表以来,全世界无产阶级逐渐团结在马克思主义的旗帜下,国际共产主义运动由此蓬勃发展。在日本学者撰写上述著作的19世纪末20世纪初,国际共产主义运动方兴未艾,因此在书中,科学社会主义和国际共产主义运动史上的重要文献就成为相关著作倚重的参考资料和内容来源。据考察,《近世社会主义》赵必振译本、《社会主义神髓》达识译社译本和《社会主义》罗大维译本等均曾对《共产党宣言》《国际工人协会临时章程》《国际工人协会共同章程》等文献作过引用和阐发。比如,使中国人第一次知道《共产党宣言》是科学社会主义诞生标志的《社会主义神髓》达识译社译本,在其第六章《社会党之运动》中介绍说:“一千八百四十七年,马尔克斯与其友音盖尔同发表‘共产党宣言书’,详论阶级战争之由来,及其要终,并谓万国劳动者同盟以来,社会主义俨然成一科学。”(27)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第40页。按:“马尔克斯”,即马克思;“音盖尔”,即恩格斯。又如《近世社会主义》赵必振译本不仅介绍和引述了《共产党宣言》的创制背景并将《宣言》的最后一段完整译出(28)《近世社会主义》第二编第二章《国际的劳动者同盟》将《共产党宣言》最后一段译为:“同盟者望无隐蔽其意见及目的,宣布吾人之公言,以贯彻吾人之目的,惟向现社会之组织,而加一大改革,去治者之阶级。因此共产的革命而自警然吾人之劳动者,于脱其束缚之外,不敢别有他望,不过结合全世界之劳动者,而成一新社会耳。”该段文字的标准今译是:“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布:他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。”见《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年版,第435页。两相比较可以看出,《近世社会主义》赵必振译本的译文虽然在词语的使用上与标准译文差别较大,但是意思表达却是符合《共产党宣言》的基本思想的。,而且摘录了由马克思起草的《国际工人协会共同章程》的前言部分,从而将无产阶级具有的不同于其他阶级的特殊使命以及工人阶级建立国际工人协会的重要意义公之于众。值得注意的是,《近世社会主义》赵必振译本引用的是1866年第一国际日内瓦代表大会通过的《国际工人协会共同章程》,而《社会主义》罗大维译本等均则引用了1864年马克思为第一国际起草的《国际工人协会临时章程》。由于两者的不同仅在于前者是后者经1866年第一国际日内瓦代表大会批准后形成的正式章程,因此这一实际上相同的文献受到当时两部颇为重要的日文社会主义著作的引用,进而通过翻译呈现在4部中文译本中,其在当时的影响力于此可见一斑。由此,马克思指导国际共产主义运动的思想主张也传入了中国。不过需要指出的是,4部中译本对该文献重点语句的翻译,除了《社会主义》侯士绾译本的表述较符合原文外,其他译本均存在译文与原文有所出入、甚至偏离原文的情况。为便于对照和理解,我们不妨把中央编译局编译、人民出版社出版的最新版《马克思思格斯全集》和上举两种日文社会主义著作的4个中译本的相关译文,用列表的形式呈现出来,详见表1所示。

表1 《国际工人协会共同章程》相关内容在不同译著中的译文比较

由表1可见,《社会主义》侯士绾译本较为准确地表达了原文思想,《近世社会主义》赵必振译本和《社会主义》罗大维译本将相关语句误译为劳动者欲“瓜分”资本家特权,《社会主义》之《翻译世界》连载译本在同样作出误读的同时,其译文亦与原文形成较大出入。因此,从相关引述是否符合原著的角度判断,《社会主义》侯士绾译本最优,《近世社会主义》赵必振译本和《社会主义》罗大维译本次之,《社会主义》之《翻译世界》连载译本的翻译最不可取。

(三)阐释马克思主义概念

在1903年的汉译日文社会主义著作中,与马克思主义观念谱系相关的概念开始大量出现,其中既包括间接推动马克思主义传播的周围性概念,也包括独创性表征马克思主义的核心概念。就周围性概念而言,资本主义的发展及其危机、社会科学与自然科学的迅猛进步、进化史观等社会思潮的影响是推动相关周围性概念出现的最重要的因素。研究表明,此期出现在汉译日文社会主义著作中的高频周围性概念主要有社会、国家、人民、主义、阶级、文明、自由、竞争、进化、革命、改良、权力、权利、压制等等,这些概念构成了那个时代中国人对马克思主义的前理解,毕竟我们很难想象,“在一个长期受到思想禁锢的东方封建大国,没有经过任何与马克思主义相关概念的熏陶和启蒙,就可以直接接受马克思主义的理论体系”(29)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第4卷,北京:科学出版社,2019年版,第543页。。

在周围性概念的衬托之下,核心概念也正式“出场”。在此期的相关著作中,诸如资本、资本主义、资本家、劳动者、剩余价值、土地私有制度、财产私有制度、社会主义、科学的社会主义、共产主义等概念均有出现并在不同著作中得到了或详或略的介绍分析。不过,囿于当时知识人士对马克思学说并不全面的理解,上述概念也未能得到同样充分的诠释。基于特定条件下人们对马克思主义的阶段性认知,剩余价值成为此期最受关注的概念之一。

包括《社会主义神髓》《近世社会主义》《社会主义》等在内的日本社会主义著作的中译本都对剩余价值作了阐释。相比较而言,《社会主义神髓》达识译社译本的阐释最为精当,《近世社会主义》赵必振译本的论说最为详细,这两部著作也代表了同时代剩余价值研究的最高水平。就《社会主义神髓》达识译社译本来说,该书把马克思在《资本论》中的有关表述与著者基于《资本论》所得到的认知相结合,恰切揭示了劳动者成为商品、劳动者创造了超过自身价值的价值以及该价值被资本家无情榨取的过程。由此,资产者畸形壮大、劳动者日加贫苦、劳资两个阶级尖锐对立的情形也得到了呈现。与《社会主义神髓》达识译社译本侧重理论阐释不同,《近世社会主义》赵必振译本更加偏重通过史实叙述的方式展开论说。在该书第二编第一章《加陆马陆科斯及其主义》的第二节《其学说》中,译本中明确指出马克思“其学理皆具于其《资本论》”(30)北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第2卷,北京:科学出版社,2019年版,第498页。,因而剩余价值成为该节讨论的重点内容。书中围绕“剩余价格”“价格论”“使用价格与交换价格”“价格定算法”(31)“剩余价格”“价格论”“使用价格与交换价格”“价格定算法”中的“价格”应作“价值”理解。和“资本家之所以增殖资本”“资本之定义”“其历史论”等七个方面展开论述,不仅详细揭示了剩余价值的产生原因,而且明确提出并解释了使用价值(书中作“使用价格”)、交换价值(书中作“交换价格”)等概念。更为重要的是,译本中还以1300字的篇幅,概略介绍了马克思运用唯物史观研究剩余价值的理论过程,从而较早(或许是最早)将唯物史观的研究思路与方法介绍到了中国。

那么,为何剩余价值会在当时受到重视呢?解答这一问题需要从当时知识人士对社会主义的认识谈起。在19世纪末20世纪初,知识人士尚未认识到科学社会主义是一种比资本主义更科学、更合理、更高级的社会形态,而仅仅从工具意义的角度将其理解为解决资本主义社会贫富悬殊问题的手段。从这个意义上说,当时人们对社会主义的探讨依然是在资本主义的话语体系下展开的,讨论的初衷和目的是为了找到资本主义社会出现贫富悬殊、劳资对立问题的症结所在。马克思剩余价值概念的提出,恰好契合了当时思想界解答上述问题的理论诉求,由此即在客观上推动了剩余价值的传播。应当认识到,基于这一目的的传播虽然在客观上有助于推动包括剩余价值在内的马克思学说的推广,但就实质而言,此期的马克思主义传播尚没有超越有重点、有选择的初始传播阶段。

三、对近代中国爱国进步人士产生重要影响

甲午战争后,中国的爱国进步人士为挽救民族危亡,在倡言变法的同时积极“走出去”“引进来”,由此,留学东洋、译介日文书籍成为中国知识界的一股热潮。在这一热潮的影响下,日文社会主义著作经由翻译传入中国。汉译日文社会主义著作的传入为苦苦寻求救国方策的爱国进步人士提供了可资参考的思想指引,因此,在十月革命前,来自日本的社会主义著作曾对中国的爱国进步人士产生过重要的思想影响,而影响力最大的当属幸德秋水的《社会主义神髓》。

《社会主义神髓》是一部总体上阐述科学社会主义理论的著作,其在当时的影响力也最为巨大。1903年,孙中山旅居日本期间,曾与时任日本平民社领导人的幸德秋水会面,二人“就社会主义的实行问题交换意见”(32)《孙中山年谱》,北京:中华书局,1980年版,第59页。。值得注意的是,孙中山正是在读完《社会主义神髓》后,将三民主义中的民生主义解释为社会主义,指出“民生主义就是社会主义,又名共产主义,即是大同主义”(33)《孙中山全集》第9卷,北京:中华书局,1982年版,第355页。。不独孙中山,1902年由清政府保送到日本留学、后于1906年参加同盟会的景梅九,也对幸德秋水及其《社会主义神髓》崇敬有加。景梅九在回忆录《罪案》中描述了自己在日本聆听幸德秋水演讲时的情形,其云:“他不是别人,就是有名的东亚卢梭中江笃介的大弟子,幸德秋水先生。他的自由思想,得之所传;社会主义,突过前辈,真算日本特出的人物。”(34)景梅九:《罪案》(节录),《辛亥革命实绩史料汇编·组织卷》,北京:中国大百科全书出版社,2011年版,第434页。

老一辈无产阶级革命家吴玉章在五四时期成为了一名马克思主义者,他在回忆自己思想转变的历程时描述了自己早年研读《社会主义神髓》的情形。吴玉章指出:“1903年我在日本东京曾读过幸德秋水的《社会主义神髓》,感到这种学说很新鲜,不过那时候一面在学校紧张地学习,一面着重从事革命的实际活动,对这种学说也没有进行深入的研究,就放过去了。这时,又重新看到这种学说,感到格外亲切。社会主义书籍中所描绘的人人平等、消灭贫富的远大理想大大地鼓舞了我,使我联想起孙中山先生倡导的三民主义和中国古代世界大同的学说。所有这些东西,在我脑子里交织成一幅未来社会的美丽远景。”(35)吴玉章:《回忆五四前后我的思想转变》,中国社会科学院近代史研究所等编:《五四运动回忆录》,北京:知识产权出版社,2013年版,第2页。

不独资产阶级革命派和无产阶级革命家为《社会主义神髓》所吸引,乡村建设运动的提倡者、新儒家的代表人物梁漱溟,年轻时也受到了《社会主义神髓》的深刻影响,进而投身到宣传、研究社会主义的活动中。梁漱溟曾回忆说:“辛亥革命爆发,遂在同盟会《民国报》任外勤记者,因而得亲睹当时政坛上种种丑行。这时我又读了日人幸德秋水所著《社会主义神髓》,受书中反对私有制主张的影响,因而热心社会主义,曾写有《社会主义粹言》小册子,宣传废除财产私有制,油印分送朋友。”(36)《梁漱溟全集》第7卷,济南:山东人民出版社,2005年版,第635页。

诸多事实表明,五四运动之前受到各阶层、各派别爱国进步人士青睐的社会主义著作中,无一能出《社会主义神髓》其右者。从某种程度上可以说,《社会主义神髓》在中国传播的成功,同时也意味着它所引介的马克思主义经典著作和科学社会主义理论在中国传播的成功。

除了《社会主义神髓》而外,其他如《近世社会主义》《世界进步之大势》等中译本也受到了当时爱国进步人士的关注。就《近世社会主义》来说,1955年,郭沫若访问日本期间,曾在早稻田大学作过一场演讲,他在演讲中讲了“一个有趣的事”:“中国人民知道马克思、恩格斯,是中国的学者通过翻译日本书籍介绍到中国的。1903年,《近代社会主义》(即《近世社会主义》——引者)一书经过翻译介绍到中国来,使我们知道了马克思和恩格斯。总之,查了文献,我们知道最早介绍马克思主义的人是日本学者,这是很有意思的。”(37)刘德有:《随郭沫若战后访日——回忆与纪实》,沈阳:辽宁人民出版社,1988年版,第349页。虽然我们知道1899年广学会出版的《大同学》是最早在中国提及马克思和恩格斯的著作,但是郭沫若的表述实际上反映了包括《近世社会主义》在内的汉译日文社会主义著作在20世纪初对中国思想界所产生的不可忽视的重要影响。而就《世界进步之大势》来说,这部由日本“民友社”著、曾剑夫翻译的著作曾得到蔡元培的首肯。在为该书中译本所写的序言中,蔡元培指出,这部译著的重要价值在于“看破欧美十九世纪为过渡时代,而其胚胎在前世纪,其希望又非后世纪不能达之,……非达于社会平等之天则不止”(38)⑥⑦ 北京大学《马藏》编纂与研究中心:《马藏》第1部第3卷,北京:科学出版社,2019年版,第633、691、633页。。这里,蔡元培虽然未曾明确指出他所说的“希望”为何物,但是书中“社会平等主义兴,果可容忍殖产界之贵族制乎?平民主义兴,果可永屈于资本家之压抑乎?……平民主义之胜利,必可救殖产社会之不平均,殖产界独闭其门户,信不能防平民主义之侵入也”⑥的表述,想必能够给蔡元培以启示,也许正因如此,蔡元培才坚定地认为,“德国主义,经济压制,皆不过过渡时代之一波折,而不必为其所眩”⑦。