1949-1976年中非关系发展的再思考

2020-11-26高天宜钱一平

高天宜 钱一平

(华东师范大学,上海 200062)

2013年,习近平总书记在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心演讲时提到,“上世纪五六十年代,毛泽东、周恩来等新中国第一代领导人和非洲老一辈政治家共同开启了中非关系新纪元。从那时起,中非人民在反殖反帝、争取民族独立和解放的斗争中,在发展振兴的道路上,相互支持、真诚合作,结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊”[1]习近平.习近平谈治国理政(第一卷)[M].外文出版社,2018.(P303)。现如今中非关系已经成为研究中国对外关系新的热点论题,近年来学者们对改革开放,尤其是中非合作论坛成立之后中国对非洲政策的新战略及相应对策研究着墨较多,对中国与非洲关系的建立与发展的审视和探讨较少。实际上,从1956年中国与埃及建交到1976年坦赞铁路最终修建完成,中国对非洲的政策不仅是开创中国与非洲国家从零到有的外交关系,而且扩展了新中国的外交空间,对中国外交多元化有着积极作用,同时深刻影响着新中国的外交战略,对中国在国际上树立大国形象有着深远影响。

关于中非关系发展的历史脉络,学者们普遍认同中非关系与国家领导人的外交理念结合紧密,1949-1976年的毛泽东时代即中非关系的第一大历史阶段[2]李安山认为中非关系大致经历三个阶段,其中1950-1978年为第一阶段——正常发展阶段。参见李安山.论中国对非洲政策的调适与转变[J].西亚非洲,2006,(8).(P11-20)。对于这一阶段中非关系的诠释,学者们认为其最大的特征为对外关系发展与援助并行,“意识形态浓厚”[3]贺文萍.国际格局转换与中非关系[J].西亚非洲,2000,(5).(P21),“具有冷战制度竞争的特点”[4]蒋华杰.冷战时期中国对非洲国家的援助研究(1960-1978)[A].博士学位论文,华东师范大学历史系,2014.(P227),其援助的特点“规模有限,几乎为无偿援助”[1]舒运国.中国对非援助:历史、理论和特点[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2010,(5).(P84),体现出其“政策性强,但透明度低”[2]张海冰.发展引导型援助——中国对非洲援助模式研究[M].上海人民出版社,2013.(P11),“首脑外交”[3]关于中非关系这一突出现象.可参见李安山.论“中国崛起”中的中非关系[J].世界经济与政治,2006,(11).(P7-14)的特征明显。而关于这一时期中非关系发展的划分上,由于学者们角度不同,均有着较大差异。艾周昌与沐涛以1963年周恩来访问非洲为转折点,将毛泽东时期中非关系划分为两个阶段[4]艾周昌,沐涛.中非关系史[M].华东师范大学出版社,1996.(P239-245);徐济明从对非战略角度以1954年日内瓦会议为界,将该时期中非关系前后分别划分为安全利益和政治利益两个阶段[5]徐济明.中国国家利益与对非政策[J].西亚非洲,2000,(1).(P50-52);张永蓬从经济及援助的角度将该时期中非关系发展以1956年中埃建交这一标志性为界,划分为两个阶段,而中埃建交标志着中国官方与非洲经济关系从零到有的发展[6]张永蓬.国际发展合作与非洲:中国与西方援助非洲比较研究[M].社会科学文献出版社,2012.(P31);袁武从建构主义视角考察20世纪50-70年代中非共有观念的形成和互构来理解中非关系的发展,50-60年代中非面临反帝反霸和民族独立、解放的任务和之后中非国内公民社会的成长以及西方普世价值观冲击都成为中非关系发展的变量[7]袁武.21世纪中国对非洲关系的建构——一种建构主义的视角[J].西亚非洲,2010,(9).(P61-66);张象指出国家集中体制在中非关系中起到了重要作用,从万隆会议到中埃建交成为中非关系开启新纪元的标志性事件[8]张象.论中非关系的演变:历史意义、经验与教训[J].西亚非洲,2009,(5).(P5-11)。而国外学者同样认为现代中非关系发轫于中华人民共和国的成立与全球非殖民化的开展,毛泽东时代与非洲交往的“南南合作”在中非关系上自有其显著的特点[9]EmmaMawdsley,“Chinaand AfricaEmergingChallengesto the GeographiesofPower”,GeographyCompass,Vol1,Issue 3,2007.(P405-421)。第一,中国官方开展援助主要由“外交政策因素”[10]Dreher,Axel,et al,“Applesand dragon fruits:the determinantsofaid and other formsofstate financingfrom Chinato Africa”,Inte rnationalStudiesQuarterly,Vol.62,Issue 1,2018.(P182-194)驱动,1956年的中埃建交成为中非关系发展的开端[11]Besada,Hany,Ben O’Bright.,“MaturingSino Africarelations”,Third World Quarterly,Vol.38,Issue 3,2017.(P655-677)。例如,摩根(Pippa Morgan)将1956-1978年划分为中国传统援助时期,在50-60年代,中国对非援助规模不大且具有明显的选择性,到了70年代,中国扩大了对外援助的规模[12]Pippa Morgan,Yu Zheng,“Old bottle new wine?The evolution ofChina’said in Africa 1956 2014”,Third World Quarterly,Vol.40,Issue 7,2019.(P1283-1303),此观点也同样被奥米德(Khodadadzadeh Omid)所认可,他认为在非洲非殖民化进程中,中国给予了全方位支持,而在70年代中国改变了对非洲的态度,从联合非洲国家反抗霸权国家到与其他国家逐鹿非洲,非洲成为中国最重要的外交舞台[13]Khodadadzadeh Omid,Chinain Arica:Amodern storyofcolonization?Acase studyofChina’sengagement in Angola,Master D egree,UppsalaUniversity,2017.。第二,中国领导人在对非政策上具有深远的影响。例如凯利(Robin D.GKelly)与艾弛(BetsyEsch)谈到,毛泽东时代的中国与非洲民族主义融合在一起,为黑人提供了非苏联的马克思主义模式,加深其革命的国际化[14]Robin D.G.Kelley&BetsyEsch,“Black like Mao:Red Chinaand black revolution”,Souls,Vol.1,Issue.4,1999.(P6-41)。斯特劳斯(J.CStrauss)则注意到尽管随着领导人更迭和中非关系的发展变化,中非关系在实践和言辞方面有着诸多差异,但中国对非政策的官方修辞和历史叙事总保持着一定的连续性,而这根植于毛泽东时代的影响[15]JuliaC.Strauss,“The Past in the Present:Historicaland RhetoricalLineagesin China'sRelationswith Africa”,The ChinaQuarter ly,No 199,2009.(P777-795)。此外,诸多学者亦从不同的角度审视这一时段的历史脉络,如金昌勇(Young-Chan Kim)从经济角度上审视中非关系,认为20世纪70年代中国对非大规模援助,使得中国将其对外政策由对抗转变为合作,从孤立转变为国际参与[1]YoungChan Kim,“Sino-Africaeconomic and trade relations:Itsimpact and implicationson the African continent”,African Journ alofBusinessManagement,Vol.6,Issue 2,2012.(P6420-6427);而非洲学者姆珂卡莱(Domingos JardoMuekalia)将中非关系纳入中苏关系的范畴来审视,中非关系的独特性正是自中苏在非产生竞争之后,其革命意识弥补了与苏联及西方国家资源提供的差距[2]DomingosJardo Muekalia,“African and China’sStrategic Partnership”,African SecurityReview,Vol13,No.1.(P5-11),此观点也在温斯坦(Warren Weinstein)的论述中谈到,他认为中非关系的开端表现为中国在亚非会议后谋求自身政治经济独立,而与苏联在第三世界国家进行竞争[3]Warren Weinstein,Chinese and Soviet Aid to Africa,New York:Praeger Publishers,1975.(P232-233)。综上所述,从现有研究现状来看,尽管国内外学者对早期中非关系阶段性特征角度与划分方式不同,但基本认同毛泽东时期中非关系偏重意识形态,国家领导人的意志发挥着重要作用。整体上而言,中外学者多将注意力集中于中非关系具有开创性的事件,而对毛泽东时期60年代中旬到70年代末的对非关系未加以深入研究与区分。实际上,毛时代的中非关系既是“反对帝国主义、霸权主义、殖民主义的正义斗争”[4]石林.当代中国的对外经济合作[M].中国社会科学出版社,1989.(P70),也是“支援第三世界国家保卫民族独立”,更是“一个带有战略性质的问题”[5]中国对外经济贸易年鉴委员会.中国对外经济贸易年鉴1984[M].中国对外经济贸易出版社,1984.(PI-3),那么对于中非关系的理解则必须从其外交任务以及战略布局的角度重新审视。笔者拟利用多方资料将该时期的中非关系划分为四个阶段,并进行比较整理与分析。而通过对这一时期中非关系的再梳理,一方面可以更为具体的把握中非关系发展的历史脉络,而另一方面可以更加深入了解中国同非洲国家乃至第三世界国家交往的机制演变,从经验着手“取有余而补不足”。

第一阶段:中非民间交往阶段(1949.10-1955.3)

从1949年新中国成立到1955年万隆会议前,现代中非关系是以中非的民间交往为开端[6]艾周昌、沐涛:前引文.(P216)。1953年维也纳举行的国际保卫青年权力大会是新中国成立以来规模最大的一次中非民间交往[7]艾周昌、沐涛:前引文.(P218),其中参会人员认为非洲青年与中国人民一样抱有“反帝国主义”的热情[8]参见陈翊科.任何困难都压不到我们[J].中国青年,1954,(19).(P39-40),而这种相似的反帝反霸和民族独立是中非共有观念形成的源头,在观念结构下中非关系得到发展[9]参见袁武.21世纪中国对非洲关系的建构——一种建构主义的视角[J].西亚非洲,2010,(9).(P61-66),为中非交往打下坚实的感情基础。

而这一阶段民间层面在非华人的政治倾向也从各个方面影响着国家层面中非关系的发展。由于新中国成立,部分华人华侨要求与中国建立联系,例如1950年马达加斯加华侨便宣传“中华人民共和国成立后侨胞均感到他们的幸运到了……需要一富强的祖国来保护他们的正常权利”[10]李安山.非洲华侨华人社会史资料选辑(1800-2005)[M].香港社会科学出版社,2006.(P256)。但由于中国大陆与台湾分而治之,在非华侨政治倾向逐渐分成两派已成为不争的事实[11]例如毛里求斯因邓军凯等一批爱国人士,华侨大多倾向于中国大陆,而在设有国民党领事馆的南非则华人群体普遍偏向于台湾方面。参见:李安山.非洲华人社团的传承与演变(1950-2016)[J].世界民族,2017,(5).(P71-74)。

在这一阶段,中非双方官方领导层面上尚无接触。由于当时非洲独立国家仅有埃塞俄比亚、利比里亚、利比亚和埃及,中华人民共和国在外交机构设置上继续沿袭民国时期。之所以如此安排,一方面是由于南京国民政府时期除埃及外同非洲国家的联系都是同殖民当局打交道[12]艾周昌.民国时期中非关系(1911-1949)[J].北大史学,1993.(P93-108),非洲大部分的事务归交由欧洲司管理[1]除国家交往方面,当时中国普遍认为非洲与欧洲在政治上有着隶属关系.参见郑建成,龙向阳.1949-1964年中国外交部涉非机构的演变[J].非洲研究,2013,(1).(P277-278);另一方面是新中国成立之后的国际形势并无较大改变,这样的沿用并不无道理。

但在国际舆论方面,关于对新中国地位的探讨已提上非洲国家的外交议程。1953年8月19日埃及报纸《亚尔赫耳报》甚至主张,“中国人民既自行选择了共产,那与埃及无关,蒋介石元帅不能强求我们始终承认。尤其不能由本土被驱逐之后数年,仍要我们继续承认。埃及应当面对现实,马上承认中共,国际关系不应建筑在幻象之上。”[2]何凤山.外交生涯四十年[M].中文大学出版社,1990.(P292-293)

总体上而言,这一阶段的中非关系尽管处在冷战的复杂环境中,中国对外应对包围封锁与非洲国家独立诉求的愿望有着诸多相似性。此时,以毛泽东为首的中央领导人将国家安全的利益摆在首要位置,其“一边倒”的外交理念固然把“联苏抗美”及“意识形态”放在首位,但其中同样蕴含毛泽东愿意独立于苏联,向其他被压迫的民族展示中国革命而作为示范作用,为“中国革命创造新的动力”[3]参见 Chen Jian,Mao’sChina and Cold War,Chapel Hill and London:The University ofNorth Carolina Press,2001,p.52.转引自陶季邑.近十年美国学术界关于毛泽东“一边倒”外交思想研究评述[J].毛泽东与邓小平理论研究,2005,(5).(P84-88)。但在其这一阶段国际事务中所采用的方式“只能是为了世界和平”[4]中华人民共和国对外关系文件集(1954-1955)第三集[M].世界知识出版社,1959.(P167),更多是为了稳定国内发展的需要。随着非洲国家民族主义独立运动日益兴盛,1954年日内瓦会议结束之后,周恩来在《政府工作报告》中表示,“我国希望同非洲发展事务性的关系,以增加互相的接触与了解,并创造建立正常关系的有利条件”[5]中华人民共和国对外关系文件集(1954-1955)第三集[M].世界知识出版社,1959.(P158),这为中非关系外交层面上的发展拉开了序幕。

第二阶段:中非关系破冰之旅(1955.4-1965.8)

1955年4月的万隆会议成为现代中非关系基本指导思想的起步[6]沐涛.再论万隆会议对现代中非关系的开创意义.史学集刊,2015,(4).(P24)。万隆会议是中非领导人之间的首次会晤,由于信息的不对称,实际上中非双方除了在“反霸权主义与帝国主义”的愿望之外,均无太多深入了解。尤其是1955年前中国外交部对非洲新闻界一无所知,同非洲联系的外交部仅有1949年设立的西欧非洲司[7]金伯雄.我的非洲岁月[M].上海辞书出版社,2009.(P26)。在万隆会议期间,纳赛尔留意到周恩来及中国政府代表团有一位很有名望的伊斯兰教阿訇,打破了西方关于描述在中国大陆的宗教迫害传闻。同时,周恩来不止一次强调中国“不输出革命”,其临时准备的“求同存异”的讲话更是为纳赛尔留下了深刻地印象。万隆会议之后周恩来决定在对埃及问题上贸易先行,1956年3月在开罗举办商品展览的同时,向埃及购买大量棉花与棉纱。这些举动使得当时国民党“驻埃及大使”也不得不承认,从亚非会议到大陆与埃及签订棉花贸易协定,打破英美的经济封锁,“埃及承认中共只是时间问题”[8]何凤山:前引文.(P334-337)。1956年5月16日,埃及成为与新中国第一个建交的非洲国家,其后中国通过开罗大使馆先后同苏丹、摩洛哥、阿尔及利亚等国建立了外交关系[9]参见金伯雄:前引文.(P5)。

这一阶段的中非关系实际上同时围绕着中国与西方国家的联系及同台湾在国际上争夺外交主动权的问题上展开。

1963年9月,毛泽东认为中间地带应有两部分:“一个是亚、非、拉,一个是欧洲”,因为“这两部分都反对美国……苏联的控制”[1]中共中央文献研究室编.毛泽东文集(第八卷)[M].人民出版社,1999.(P343-345),而对于“中间地带”的支持,一方面需要继续加强同亚非拉国家的联系,另一方面则需要同西欧国家进行谈判,为中国与除美苏之外的发达国家改善关系提供理论支持。

法国前总理富尔访华成为中国开展第二中间地带的契机,而对于大陆而言,“在巴黎设一据点,有利于我国支援非洲各地民族独立及反殖民主义活动的开展,促使非洲各国的民族民主革命正确地走向社会主义革命道路”[2]参见高嘉懿.冷战格局中的现实外交——中法关系史新探[A].博士学位论文,华东师范大学历史系,2015.(P156-157)。中法建交对台湾在非洲外交布局产生了巨大冲击,绝大多数非洲法语国家开始将外交侧重点转到大陆[3]实际上,当时绝大多数国家均有此看法。坦桑尼亚报纸在社论中就指出,“当法国在一月份承认北京政府与之建交后,可能会有很多前法属非洲国家会跟随法国的步伐,但至今只有两到三个国家这么做了。不过据观察家称,对于中国加入‘核心圈子俱乐部’,这会是对其他国家发出的一个重要信号”。参见Raymond,“U.N.China question raised by Africa”,The Nationalist,November 14,1964,No.5.台湾学者对此问题讨论较为深入,可参见王文隆.中法断交与我国对非农技援助策略的改变[J].近代中国,2004,(157).(P125-147)。而这一阶段大陆也已经认识到同法国建交的谈判意味着即将打破西方国家对于中国的外交封锁[4]关于中法建交,实际上当时大陆地区并未强求法国与台湾国民党当面断交,台湾方面依然可以在前法属国家扩展“外交舞台”。可参加姚百慧.并非完败,中法建交与台美干涉[J].历史教学问题,2015,(6).(P20-26),周恩来在第二届全国人大第四次会议上谈到国际形势中,初步提出了我国对外援助八项原则[5]中共中央文献研究室.周恩来年谱1949-1976中卷[M].中央文献出版社,1997.(P597-598)。

而对于60年代新独立的大多数非洲国家而言,“应当同谁建交”[6]何凤山作为台湾“大使”访问非洲各国时,对此深有感悟。参见何凤山.外交生涯四十年,同上.(P319-321)成为他们对于中国外交认知上的难题。其中,联合国上中国代表权问题亦成为大陆与台湾在非洲“外交”工作中的首要任务。对于大陆而言,这一任务其中同时蕴含的两层含义:即“承认中华人民共和国并支持其进入联合国”以及“反对任何形式的两个中国阴谋”。在1963年的亚的斯亚贝巴举行的外长会议上,“中国问题”虽被提上议程,但“不少非洲国家对我代表权问题的实质认识模糊……我驻非各使馆应迅即借机向驻在国和同我有接触的未交往国家政府和政府人士进行工作,全面地阐明我立场”[7]“我就反对联合国内‘两个中国’问题向非洲国家做工作情况及有关通报”.1963年7月6日.中国外交部档案馆.档号113-00448-02.(P9)。在当时,即便是与中国建立正式外交关系的非洲国家对于这一问题的认识也是模糊的,例如苏丹情报劳工部长纳斯尔一方面表示“苏丹决定支持中国进入联合国是不会改变的”,但同时惊讶中国“还没进入联合国,我很难理解为什么提出第二个问题呢(即驱逐蒋介石政权)”[8]“我就反对联合国内两个中国问题向加纳、几内亚、阿尔及利亚、马里、苏丹、索马里、乌干达、摩洛哥、坦桑尼亚做工作情况”.1963年7月26日.中国外交部档案馆.档号:113-00448-01.(P12-13)。

于是,为了向非洲国家阐明中国的外交理念及立场[9]此外,还有对于中印自卫还击战以及中国不参加美、英、苏的核禁试条约两件重大事件的解释。,同时为了贯彻毛泽东的两个中间带战略理论构思,1963年年底周恩来启程访问亚非十三国。在第一次踏上非洲土地之后,周恩来表示,“现在,我们才第一次访问非洲,我们不是来得太早了,而是来得太晚了……我们亚非国家,根据万隆会议的十项原则,是应当经常彼此来往的”[10]亚非人民反帝大团结万岁——我国领导人访问亚非十三国文件集[M].人民出版社,1964.(P15)。在加纳会见恩克鲁玛时,周恩来不仅正式提出中国对外援的“八项主张”,同时谈到“我们叫做恢复中国的合法席位,不叫进入联合国,而且必须同驱逐蒋帮连在一起”[11]吴妙发.非洲支持中国恢复在联合国合法权益斗争始末[J].党史纵横,2006,(10).(P24-27)。

这一阶段中非关系主要有三个方面的特点:

(1)经济上,非洲国家开始逐渐成为中国对外援助的重点,虽然整体而言援非所占比重较低,但中国至此开创了符合自身条件的援助模式。中国在50年代到60年代初为了国家安全需要,援助对象重点是周边社会主义国家,非洲国家所占援助的比例较低,而且“对非洲国家的成套设备援助才刚开始,经验又非常不够,工作上遇到一定困难”[1]方毅.方毅文集[M].人民出版社,2008.(P51),但1955年到1965年期间,中非贸易进出口总额由3474万美元增长至24673万美元[2]参见中国对外经济贸易年鉴编委会:前引文.(PIV-30)。时任国家对外经济联络委员会主任的方毅在访问非洲国家之后提出,“要充分掌握民族主义国家的特点。新独立国家由于过去殖民主义肆意掠夺,经济十分落后,缺乏资金,缺乏技术干部,在建设中困难重重。我们要帮助他们逐步走上自立更生的道路,必须在建设工厂、开辟原料来源、教会生产技术和经营管理等各个环节上一包到底,贯彻始终。”[3]方毅:前引文.(P53-54)这标志着中国在对非援助上开始在借鉴西方援助经验的基础上[4]例如1960年中国引进了“交钥匙”模式,在援建工程完成后,完全转交给受援国,并帮助训练技术和管理人员。参见:Pippa Morgan,Yu Zheng,op.cit.(P1289-1290),严格遵守对外援助八项原则,开始探索一条适合自身国情、追求实效、互帮互助的援助道路。可以说,中国对非洲的介入是以技术、医疗和农业援助为特征的,而不只是单纯的资金投入援助。“这项援助花钱少,收效快,对帮助亚非新兴国家发展农业、手工业、轻工业起到了重要作用”[5]方毅:前引文.(P71、95)。而这种援助方式更为符合当地人的心理需求,虽然截至1965年前,中国对非经济贷款尚不足苏联的十分之一[6]中国在非援助投入为1.76亿美元,而苏联为14.88亿美元。参见“SpecialReport:Chinese Communist Activitiesin Africa”,19 June 1964,FOIADocument Number:CIA-RDP79-00927A004500040003-8,GeneralCIARecords.(P7),但正如马里外交部部长巴(Ba)所指出的那样,“同苏联相比,我们觉得与中国更为亲密”[7]“SpecialReport:Mali-Peiping’sLeadingAfrican Booster”,12 February1965,FOIADocument Number:CIA-RDP79-00927 A004800010003-8,GeneralCIARecords.(P9)。而向非洲国家派出医疗队也被视为一项“支持第三世界反殖、反帝、反霸、反修的国际主义义务,贯彻执行革命外交路线的一支重要力量”[8]蒋华杰:前引文.(P227),对推进中非关系作出了卓越贡献。

(2)外交方面,人民外交策略使得中国同广大非洲国家建立了良好的外交关系。首先,中国与非洲国家交往遵循着“求同存异”的指导方针。1963年底联合国当中非洲成员国越来越多,已经成为国际外交当中一股重要的力量,周恩来此次出行贯彻了其在万隆会议上提出的“求同存异”的方针,既访问了加纳、几内亚等“社会主义”国家,也访问了摩洛哥、埃塞俄比亚等拥有帝制的国家。在周恩来访问非洲结束之后,非洲国家当中“反非团结和反中国的调子唱不起来”[9]我驻加纳使馆关于非洲外长会议情况的报告.1964年3月13日.中国外交部档案馆.档号:113-00405-05.(P7),绝大多数非洲国家理解并支持中国在联合国上的合法权益,美国总统肯尼迪在国际舆论中所提出“两个中国”混淆概念的方案在非洲已不占主流地位。其次,中国扩大访问团规模以促进同非洲国家的交往。1963年中国共有超过70个代表团访问非洲,是1961年中国代表团访问非洲的近三倍[10]“SpecialReport:Chinese Communist Activitiesin Africa”,op.cit.(P3)。随着1963年法国前总理富尔访华,突尼斯、刚果(布)、布隆迪、中非、达荷美、肯尼亚、毛里塔尼亚、赞比亚等先后与中国建交,到1965年9月,大陆方面已与17个非洲国家建交,而且在联合国“中国代表权问题上”获得非洲国家支持的票数已超过台湾[11]王正华.中华民国与联合国史料汇编中国代表权[M].国史馆,2001.(P273-274)。“今天的非洲在中共的日程表上,占有高度优先,已不成为其一项秘密,中共驻外使节,有三分之一是派在非洲。”[1]王正华:前引文.(P257)

(3)机构设置上,中国外交部及相关机构随时局发展进行调整。1964年西亚非洲司改为西亚北非司和非洲司,表明中国开始将撒哈拉以南非洲地区视为具有影响力的国际力量。此外,方毅曾指出,“翻译人员(尤其是法文翻译)不足的现象更是尖锐。建议迅速采取有力措施,调配足够的干部,建立和充实各级援外机构,对援外人员的培养、训练和储备作出统一的规划,逐步加以实现”[2]方毅:前引文.(P66)。与此同时,1964年中央高层开始意识到“今后一两年内外交工作将会有更大的发展,可能有大批的国家要同我建立外交关系。我们必须在干部配备上提前筹划,预做准备,以适应外交工作大发展的需要”[3]中央档案馆、中共中央文献研究室.中共中央文件选集(第45册)[M].人民出版社,2013.(P204-205),同年10月颁布《外语七年规划纲要》,着手变更外语人才培养计划,“在学校教育中确定英语为第一外语,大力调整高等学校和中等学校开设外语课的语种比例……学习俄语的人数要适当收缩,适应实际需要即可”[4]中央档案馆、中共中央文献研究室.中共中央文件选集(第47册)[M].人民出版社,2013.(P206)。

这一阶段非洲国家为了独立后应对严峻复杂的国际形势,积极争取非洲统一与独立,从泛非主义(Pan-Africanism)思想的提出,到1963年全非独立国家会议,非洲国家为了实现“非洲人的非洲”而共同努力,非洲国家领导人一方面将反对任何形式的殖民主义列为其主要目标,另一方面愿意平等的与世界其他各国商讨经贸合作。中国的出现让非洲国家领导人在冷战东西方阵营中间找到了第三条路线。此时中国在两个“中间地带”外交战略部署理论下,对非关系指导原则逐渐趋于完善,确立起对非经济援助的八项原则,为这一阶段乃至今后中非关系打下平等互助、互利共赢的坚实基础。

第三阶段:中非关系曲折中前行(1965.9-1969.5)

1965年5月第二次亚非会议无限期被推迟,这成为中国60年代中期遭遇的严重外交挫折,而当时非洲国家也出现了诸多危机,军事政变日渐频繁,领导人的更迭与执政理念的转换导致中非关系在这一阶段出现较大曲折。

随着与苏联在社会主义地位上的争论,双方由两党之间的冲突演化成为国家间的冲突,这就导致在国际形势上中国受到美苏的双重夹击,而这些也迫使毛泽东着手寻找腹背受敌的突破口,并开始完善其革命外交理论。毛泽东此时认为,处于第一中间地带的非洲国家已经完成旧民主主义革命,必须向社会主义革命迈进。于是,他改变其在1959年提出的“整个非洲的任务是反对帝国主义,而不是反对资本主义,不是建立社会主义”[5]中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编.毛泽东外交文选[M].中央文献出版社,1994.(P369)的构想,恰如1965年9月林彪所言,“从全世界范围看问题,如果说北美、西欧是‘世界的城市’,那么,亚洲、非洲、拉丁美洲就是‘世界的农村’……毛泽东同志支持,在十月革命以后的时代,任何殖民地半殖民国家,如果发生了反对帝国主义的革命,它就不再是旧的资产阶级和资本主义的世界革命的一部分,而是新的世界革命的一部分,即无产阶级社会主义的世界革命的一部分了”[6]林彪.人民战争胜利万岁——纪念中国人民抗日战争胜利二十周年[M].人民出版社,1965.(P31-33)。可以看出这一阶段中国革命外交思想达到巅峰,极左派已掌握国家意识形态话语权,宣布中国模式已经成为世界革命的样板,而非洲国家是达成世界革命过程中的最重要一环,所以务必使其加速革命进度。但实际上这种强行对外推行世界革命的方式遭到了绝大多数非洲国家的抵制,对于非洲国家而言,对帝国主义的防御性主张要比侵略性的革命热情更易于接受,就算当时的“前线国家”坦桑尼亚的左翼报纸《民族主义报》也表示无法刊登宣传毛泽东思想标语的广告[1]曹道涵.坦桑尼亚报纸上的中国形象论析1961-1969[A].硕士学位论文,华东师范大学历史系,2019.(P55)。中国此时把在非洲进行革命视为国内革命的延伸,中非两者之间认知和需求的落差成为了影响两者间关系的重要因素。而这一阶段除援外医疗队以外,绝大多数外交事务陷入瘫痪,除埃及使馆外驻非洲各国使馆大使被召回。这一现象亦可从中国对非援助金额急剧减少,从1967年时“全年对非援助款项不足三百万美元”[2]中共援助非洲国家之实况研究.1975年1月.台湾国史馆.档号:020-035000-0005.(P27)直接反映出来。

这一阶段中国对非关系在经济方面除了继续支援坚定的非洲友好国家如几内亚、马里[3]马里第一任总统莫迪博·凯塔采用非洲社会主义发展道路,但1968年被穆萨·特拉奥雷推翻,后者则推行经济自由化,放弃了凯塔时代社会主义经济模式。、索马里等之外,开始逐步将援助转向坦桑尼亚为中心的东非国家,其援助方针为“对重点受援国的工作,应当起到以点带面、典型示范的作用”[4]方毅:前引文.(P75)。如1966年6月中国在非洲最早援建的水电站几内亚金康水电站竣工移交,同年7月中坦友谊纺织厂开始动工;1967年9月3日中国、坦桑尼亚、赞比亚联合签订《关于修建坦桑尼亚——赞比亚铁路协定》,同年11月27日中国将“国家剧场”移交至索马里政府;1968年5月22日,中国、几内亚、马里签订《修建几马铁路协定》。而文化上交流活动相对较少,1966年中国民间艺术代表团访问了马里、几内亚、毛里塔尼亚和加纳4国,1967年10月至11月中国东方歌舞团访问了赞比亚和坦桑尼亚[5]以上数据分别来源于胡美.中国对非援助编年研究(1956-2015)[M].中央编译出版社,2017;中共援助非洲国家之实况研究,前引文;艾周昌、沐涛:前引文.(P78-86;P96-113;P263-264)。

自越南战争爆发以来,台湾战略重要性上升,得到了美国的大量援助。于是台湾方面改变其原来在非洲农业示范的态度,改为大规模承诺并增加驻派国家,许多非洲国家纷纷与其“复交”“建交”[6]林士凯.台湾地区对外援助与发展概况[J].中华创新发展期刊,2016,(2).(P53-60)。而中非关系陷入一个低谷,这在联合国关于“是否赞成中华人民共和国为联合国唯一合法政府”投票[7]实际上,“中国代表权问题”自中华人民共和国成立以来便提出,但1961年后遭到美国所采取“重要问题案”,即将“中国代表权问题”的变更视为重要问题,须成员国三分之二同意方能通过的阻扰。中初见端倪。

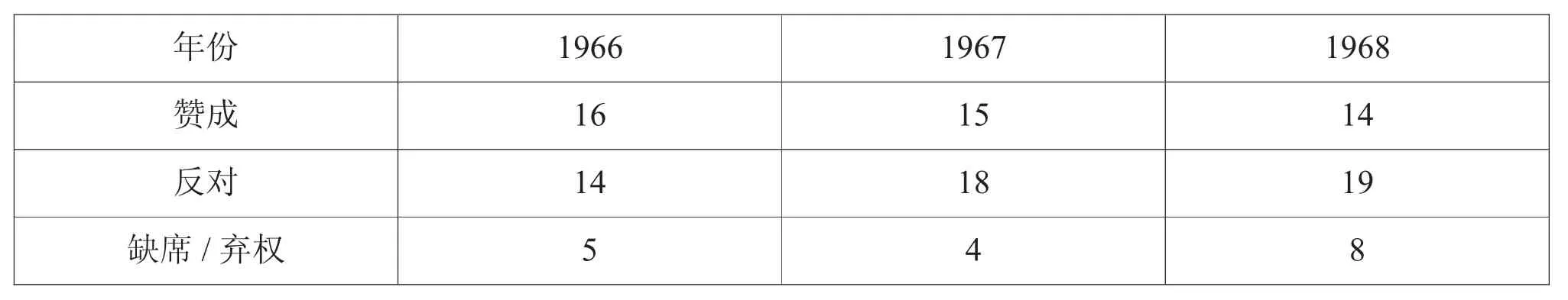

1966-1968年非洲国家是否赞成中华人民共和国为联合国唯一合法政府投票情况

资料来源:作者根据“联合国数字图书馆”数据自制表格,https://digitallibrary.un.org/?ln=zh_CN。

从表中数据可以看出,这一阶段中非关系陷入低谷,但同时也可以看到绝大多数非洲国家对于“中国代表权问题”的投票立场没有改变,实际上有所变化的正是在这期间与中国断交的几个国家,但他们大多数没有直接选择投反对票,而是持弃权观望态度。

实际上,自1968年毛泽东开始注意到外交上出现的问题,对于援外工程移交时关于“应大力宣传战无不胜的毛泽东思想”等话,指示“这些是强加于人的,不要这样做”[8]中共中央文献研究室编:前引文.(P430)。1969年4月,中共九届一中全会决定把中国支离破碎的外交政策重新收拢,中国的外交政策基本上恢复了原来的模样[1](美国)R.麦克法夸尔,费正清编.俞金尧等译.剑桥中华人民共和国史下卷中国革命内部的革命1966-1982[M].中国社会科学出版社,1992.(P227)。1969年5月,毛泽东在接见外宾时表示愿意同世界各国改善与发展关系,并开始重新分配驻非洲各国大使,逐渐恢复正常外交事务。

从1965年9月开始到1969年5月近四年时间被视为中国对外关系最为紧张的时期,中国同时也在被动环境下进行相应对策调适。例如周恩来在尼雷尔1968年访华商讨坦赞铁路时就明确表示,中国政府决不允许派出的援外人员把无政府主义带到国外,更不允许他们在国外造反[2]周伯萍.非常时期的外交生涯[M].世界知识出版社,2004.(P101)。这一阶段中国派出的专家与当地人“同甘共苦且不涉及宣传激进的思想[3]“SpecialReport:Communist China’sPresent in Africa”,20 June 1969,FOIADocument Number:CIA-RDP79-00927A00710 0070002-7.GeneralCIARecords.(P4)”为中国赢得了非洲国家的好感;另一方面也促使中共领导层更加重视对非关系,坦赞铁路协议的签订,更是成为见证这一特殊时期中非关系的象征。

第四阶段:“三个世界”战略实践下的调整(1969.5-1976.7)

1969年5月之后,中国对非关系恢复正常化。1970年6月22日,对外经济联络委员会改为对外经济联络部,方毅担任第一任部长,中国开始转向以务实为导向的对外援助政策,“对非洲的援助亦采取大规模的、有计划的方式进行”[4]中共援助非洲国家之实况研究.前引文.(P29),将自1956年中国与非洲国家建交以来的“无形的政治资产转化为长久的政治支持”[5]“SpecialReport:China’sRole in Africa”,25 February1972,FOIADocument Number:CIA-RDP08S02113R000100080001-0,GeneralCIARecords.(P9)。

这一阶段中非关系进入全面发展阶段,在政治上毛泽东继续发展其革命外交路线指导思想;在外交上围绕着中国获得联合国合法席位前后展开;在经济上围绕着对非援助规模化及规范化大力推行;在文化上双方交流频繁,内容呈现多样化。

在政治思想上,毛泽东立足于其对“两个中间地带”的理解,继续发展其革命外交路线,提出“三个世界”战略。邓小平在联合国上对这一理论进行阐述,“中国永远属于第三世界。中国现在属于第三世界,将来发展富强起来,仍然属于第三世界。中国和所有第三世界国家的命运是共同的。中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边”[6]邓小平外交思想研究论文集[M].世界知识出版社,1996.(P5)。毛泽东最为强调的就是“一定要分清敌我”[7]中共中央文献编辑委员会.毛泽东著作选读(下册)[M].人民出版社,1986.(P738),此时毛泽东已不将自身视为第三世界发动世界革命的样板,而是将自己看作第三世界中的一员,这样的思想转变使得中国在同广大第三世界国家交往过程中,不再以意识形态作为唯一标准。而毛泽东借用其抗战时期所采用的统一战线理论,1973年中共十大报告上指出,“结成最广泛的统一战线,反对帝国主义和新老殖民主义,特别是反对美苏两个超级大国的霸权主义”,将“反帝、反霸”这一贯穿毛泽东时代外交的主题作为其革命外交统一路线的标准[8]即便是20世纪70年代中国在对外关系上采取联美抗苏的策略,其革命外交仍然采取并行不悖的政策,参见张润.冷战背景下联苏抗美战略研究[M].九州出版社,2014.(P182-184)。“三个世界”理论也为1973年“一条线”外交路线提供了理论支持,而寻求与非洲国家这样第三世界国家的尝试,成为中国“国际战略转变下,同第三世界发展友好关系的一次演练”[9]贺艳青.毛泽东的国际战略与第三世界[J].中共党史研究,2005,(3).(P85)。在外交方面,经过了上一阶段的外交低谷期,随着中国对外关系的缓和与改善,中非关系在1971年中国获得联合国合法地位后进入了新阶段。1969年11月在联合国“中国代表权问题”的投票上,总体上非洲36个国家中,支持者仅有14个,但有5个国家在与大陆无外交关系时仍然投票支持“排蒋纳共”[1]分别是利比亚、加纳、布隆迪、埃塞俄比亚和尼日利亚。。而到1970年时,在赞比亚卢萨卡举行不结盟国家会议上,“多数国家主张(大陆)入会”[2]王正华:前引文.(P477),致使非洲国家已有超过半数支持中华人民共和国进入联合国,甚至当时与台湾地区有“建交”关系的利比亚也支持“排蒋纳共”。1970年的联合国大会也是第一次赞成“中国人民共和国为联合国唯一合法政府”票数多于反对票。而到1971年时,投票表决甚至连“重要问题案”都没有通过[3]共有19个非洲国家反对“重要问题案”致使其第一次没有通过,这导致“排蒋纳共”法案已不需要三分之二的票数通过。所以,在“重要问题案”投票结束之后,“台湾”代表周书楷便宣布退出联合国。,毛泽东笑称,“非洲兄弟把我们抬进去的,不去就脱离群众了”[4]裴坚章主编.毛泽东外交思想研究[M].世界知识出版社,1994.(P290)。在1971年10月中国获得联合国合法权益之后,中非建交迎来了一段新高潮,到1976年7月共新增23个非洲国家与中国建交。

在经济方面,这一阶段对非援助所占中国对外援助比例急剧增加[5]1974年台湾方面档案显示大陆已向“非洲国家提供了二十四亿六千万美元的经济援助,占其全部援助外款总数的百分之五十以上”,而美国中央情报局的档案显示自1969年之后中国对非援助占所有援助比例接近65%。分别可参见中共援助非洲国家之实况研究.前引文.“Intelligence Report:The New Chinese Aid Offense,1970-75”,November 1975,FOIA Document Number:CIA-RDP86T00608R000500200022-2,GeneralCIARecords.(P14;P7),对外援助开始规模化且规范化。首先是对非经济援助呈现明显增加态势。这一阶段不仅有象征性大型工程——坦赞铁路、苏丹公路和索马里公路的交工,中国先后同29个非洲国家签订了经济技术合作协定,同17个非洲国家签订了贸易协定,对非贸易进出口总额由1969年的1.8224亿美元增长至1976年5.5825亿美元,增长幅度达3倍之多[6]中国对外经济贸易年鉴委员会:同上.(PIV-30)。而中国对非援助金额1956年到1969年为3.76亿美元,仅1970年中国对非援助就增长至4.53亿美元[7]“Chinese Communist Economic and MilitaryAid to Tanzania:ACase Study”,July1971,FOIADocument Number:CIA-RDP8 5T00875R001700010089-2,GeneralCIARecords.(P3),远超过去14年的总和。在1970-1975年间,中国对非援助总额更是高达约17.68亿美元[8]关于这一数据存在一定可信度。台湾国史馆档案中表示大陆“自一九七〇年至一九七四年五年之间对非洲的援助据统计达十七亿七千万美元之巨”,而美国CIA档案中对此数据的统计是17.68亿美元。可参见:“中共援助非洲国家之实况研究”:前引文.“Intelligence Report:The New Chinese Aid Offense,1970-75”GeneralCIARecords,FOIADocument Number:CIA-RDP86T00608 R000500200022-2.(P29-30;P5-6),是之前所有阶段中国对非援助的4倍有余。其次是对外援助执行机构的调整。1970年对外经济联络部成立,对外经济联合事务由国务院统管,该部门仍为国务院下属机构。对外经济联络部成立后,在北京召开了5次全国援外工作会议,为援外工作规范化作出重要贡献。第三,对援外工作分配的转变。1971年第1次全国援外工作会议时强调,“要求承担援外任务的省、自治区、直辖市建立相应的援外机构,负责归口管理本地区的援外工作”[9]石林:前引文.(P61),援外工作演变成为“在中央既定的方针、政策下,大量的工作要依靠各部门、各地方来做”[10]方毅:前引文.(P103)。第四,援外人员的政治素养成为援助队伍所要求的重点。1970年2月,中共中央颁布11号文件《关于加强援外出国人员的审查和政治思想工作的通知》,表明要建设一支“保持艰苦奋斗的优良传统,严格遵守外事纪律,坚决抵制资产阶级思想的侵蚀”[1]方毅:前引文.(P102)且“又红又专”[2]石林.当代中国的对外经济合作[M].中国社会科学出版社,1989.(P269)的援助队伍,而不得破坏中非关系成为对非援外人员的政治素养的前提条件。最后,中国对非洲国家的援助因地制宜进行改良,更符合非洲国家的需求。在这一阶段中国对非援助采取四种方式进行:一是对外援助已开始采用“贷款换商品”的方式降低援助风险[3]参见“Intelligence Report:The New Chinese Aid Offense,1970-75”,op.cit.(P7-9);二是贷款条件优越,贷款的还款时间长且是工程完毕之后才需要还款;三是为非洲国家提供技术性支持较多;四是通常选择成效快、劳动密集型的轻工业。

在文化方面,这一阶段中国同非洲交流不仅限于由国家资助的大型文化代表团访问,“体育外交”也成为中非关系在文化方面的显著特点。在“体育外交”方面主要呈现三个特点:一是援建大型体育场,为塞内加尔、冈比亚、索马里、埃塞俄比亚营建了新体育场,有利于建构起民族独立后反殖民的文化符号;二是以“友谊第一,比赛第二”的比赛原则来促进与非洲国家的友好关系,中国作为东道主举办了1971年的亚非乒乓球友谊邀请锦标赛和1973年的亚非拉乒乓球友谊锦标赛,给予了参赛者以优渥的待遇,中国运动员也秉持友谊第一的原则与非洲国家选手比赛;三是中国向非洲国家提供“体育技术支持”,苏丹、阿尔及利亚、索马里、加纳、突尼斯、赞比亚、布隆迪、尼日利亚等国都有派中国教练,而这些教练也充当了“中非友好使者”的角色[4]Wang G,“’Friendship First’:China’sSportsDiplomacy during the Cold War”,Journal ofAmerican East Asian Relations,Vol.12,Issue 3,2003.(P134)。同时,中国政府持续为非洲学生提供奖学金以鼓励他们来中国学习,例如中国为马达加斯、博茨瓦纳等国提供留学生名额来华学习,这有利于双方加深了解和进行文化交流[5]可参见胡美:前引文.(P118-119、127、129-130、137、139、146-149)。截至 1976 年底,中国共从非洲21个国家招收355名留学生[6]李安山,沈晓雷译.非洲留学生在中国:历史、现实与思考[J].西亚非洲,2018,(5).(P68),这有助于建立起广泛的双边合作关系。

这一阶段中非关系在国际环境缓和的大背景下,呈现出蒸蒸向上的局面。70年代有32位非洲国家领导人到中国访问,而中国同样派出人大副委员长和国务院副总理到非洲先后访问了16个国家[7]江翔.我在非洲十七年[M].上海辞书出版社,2007.(P83-84)。此时的中非关系也呈现一些新的特点。首先,中国同非洲国家扩展了外交关系。此时中国已不仅立足于早期建交的社会主义国家,同时与尼日利亚、加蓬等一大批曾对中国抱有怀疑态度的非洲国家建立了外交关系。其次,中国对非洲的影响力与日俱增,这其中包含两层含义:一是对于非洲国家而言,中国灵活多变,因地制宜的援助受到更多的青睐,这不仅体现在经济援助金额以及贷款优惠条件上,更体现在领导人多次强调,中非关系以平等友好的关系示人,“中国人民支持亚、非、拉以及全世界一切反帝斗争的人民,这句话只讲了一半,还有一半,亚、非、拉人民支持了我们。哪一半多?我看后一半多”[8]中共中央文献出版社.毛泽东年谱(1949-1976)(第四卷)[M].中央文献出版社,2002.(P475);另一方面,中华人民共和国开始取代台湾在非洲的影响力,随着台湾退出联合国,台湾在非洲部署的“先锋案”农耕队在1971年后失去了来自美国方面的资金投入,开始大规模撤离非洲。中国大陆开始顶替台湾在非洲国家农耕队的作用,例如1972年台湾塞拉利昂农耕队退出之后,交由湖南省派出农业技术援助队伍顶替[9]可参见胡美:前引文.(P122)。最后,中国在非洲的影响力与日俱增。坦赞铁路自开工起就受到非洲国家的关注,援建坦赞铁路,既帮助赞比亚从被少数白人统治的罗得西亚所控制的贸易路线中解脱出来,获得出海口,支援了前线国家,又在南部非洲反对种族隔离的斗争中发挥了重要作用,“对世界该一地区的国际关系,产生深远的影响”[1]“坦尚尼亚新闻及外电参考资料”,1969年,台湾国史馆,档号020-031400-0004.(P6),例如1971年8月,与中国尚未建交的卢旺达驻坦桑代办主动联系中国驻坦桑大使馆,提出两点:一是卢旺达将在联合国里投票支持中国;二是希望中国大使去卢旺达谈判建立外交关系[2]参见金伯雄:前引文.(P89)。

余论:对1949-1976年中非关系现实意义的思考

1949—1976年中国对非关系是一种外交上从零到有,经济上从小到大,政治上从陌生到坚定的过程,而这一时期的中非关系也深刻影响现如今中国的对外战略及中非之间的友谊。对于这一时期中非关系的思考同样对当下中非关系具有一定的历史启示意义。

第一,以大国姿态创建中非关系外交新动力。实际上这一时期中国在与第三世界国家建立外交关系时,既有着意识形态上的影响,同时也带有实用主义外交策略,单纯从一个方面去解释这一时期的中非关系总会出现盲点。其实从这一时期开始,中国与非洲国家建立外交关系过程已经从巩固自身政治地位谋求“外交承认”走向“平等互助、发展共赢”的大国外交战略。现如今中非关系正如习近平总书记所指出的,需要“端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律,展望未来、把握历史前进大势”[3]弟辰晨.审时度势习近平为中国特色大国外交指明方向.央视网,http://news.cctv.com/2018/06/25/ARTIThxviOEwarCga0 CJT0EV180625.shtml,2019-12-01.。从历史上而言,中非关系的建立离不开毛泽东在外交战略上的灵活调整,运筹帷幄。而对于当下中非关系来说,在互利共赢、平等友好的基础上,更需要把握时代发展的潮流,共建中非命运共同体。

第二,在中非友谊的共有观念基础上,共建中非友好大局。毛泽东时代中国在对非关系上一直强调“平等”“友谊”,毛泽东多次向到访的非洲代表提出,“如果有人在你们那里做坏事,你们就对我们讲。例如看不起你们,自高自大,表现大国沙文主义态度”[4]中共中央文献研究室编:前引文.(P317),即便是台湾方面也承认,大陆“技术人员之朴实刻苦耐劳,以及与非洲土人同甘共苦之精神,实为其他各国人员所不及,极获非洲国家之称赞”[5]“中共援助非洲国家之实况研究”:前引文.(P51-54)。“友谊”并不代表单纯的援助和给予,例如毛泽东强调自力更生,不同于西方援助理念和哲学,强调发展关键是从内部而非外部作用的,致使索马里摩加迪沙的火柴卷烟厂在1966—1969年生产出了自己的烟草[6]PippaMorgan,Yu Zheng,op.cit.(P1289-1290)。这种共同奋进的机制成为当下中非关系发展的核心动力,正是借鉴“北京共识”的发展模式,埃塞俄比亚、卢旺达、肯尼亚、乌干达、安哥拉等国经济出现“中国式繁荣”[7]白洁、郑明达、温馨、涂铭.跨越万里的共同梦想——写在中非合作论坛北京峰会召开之际.东方网,http://china.eastday.com/c/20180831/u1a14201911.html,2019-12-01.。

第三,互利共赢更要重视非洲国家的作用。毛泽东谈到对外关系时多次强调,“我们需要你们的援助和支持,同时我们也支持你们的斗争,要相互团结、相互支持”[8]中华人民共和国外交部、中共中央文献研究室编:前引文.(P401)。这一时期非洲国家作为第三世界当中一支不可忽视的力量,不仅是在外交上为中国重返联合国作出了重要贡献,使中国外交呈现多样化发展,同时在中国对非经济援助过程中,为中国在农业、医疗卫生、技术等方面提供了宝贵的经验[9]农业方面来看,对非农业援助是中国在50-60年代对非援助的重要组成部分,与台湾的“先锋案”计划形成了竞争,中国早期的农业生产有两种类型:大型的国营农场和小型技术示范站,后者正是受到台湾的驱使而进一步推动发展的;医疗方面,中国的援外医疗队在非洲广泛传播中医,同时为受援国培训医务人员,而这些对于治疗中国云南等地热带病的治疗提供了宝贵经验;从技术上而言,方毅在1966年关于对外援助工作发言中强调,援外工作“促使国内有关部门,善于借援外的东风,吸取国际最新技术,为我所用……抓住援外工作中面临的难题、难关,知难而进,采取有利措施,打破常规,赶上国际最新技术水平,攀登世界科学技术高峰”。分别可参见:PippaMorgan,Yu Zheng:op.cit.;石林:前引文;方毅:前引文.(P1289-1290;P257-260;P75)。对于当下而言,中非关系是中国对发展中国家的外交基础,重视非洲国家不仅体现在首脑外交的领导层出访上,更要“密切政治交往,加强战略协调,拓展互利合作,促进人文交流,加强在非洲和平与安全事务以及重大国际问题上的合作”[1]钱彤.习近平会见非盟主席祖玛.光明日报,2013-2-18.。

第四,提升自我宣传,把握对非关系的方向。毛泽东时期开始,随着中国与非洲关系的日益增强,西方国家对中国在非洲的活动产生警惕与关注,对中国在非洲活动最大的声讨来源于对于中国“革命形势一片大好”[2]周恩来1964年2月访问摩加迪沙时提出的论断。的判断,中国本意是只要非洲人民加强团结,坚持胜利,就一定能够赢得民族解放斗争的彻底胜利[3]艾周昌、沐涛:前引文.(P244),但在敌视中国的国家和地区看来,这代表着革命输出与社会主义渗透,并对此大肆宣传从而破坏当时中非关系。而现如今,西方国家同样采用这种“借力打力”的方式污蔑中非关系,例如2008年《经济学人》上就采用“新殖民主义”这一恩克鲁玛所提出须警惕美国的名词借用包装来指责中非关系实质为对发展中国家资源的侵占[4]“The new colonialists”,The Economist,https://www.economist.com/node/10853534,2019-12-04.,2018年又采用美国在对外经济战略中使用的“债务陷阱”[5]Sam Parker,Gabrielle Chefitz,“Debtbook Diplomacy:China’sStrategic Leveraging ofitsNewfound Economic Influence and the Consequencesfor U.S.Foreign Policy”,PolicyAnalysisExercise,Harvard KennedySchool,2018.暗讽中国对非关系。一方面,中国需要对西方偷换概念的宣传方式加以警惕;另一方面,中国更应优化对外宣传策略,“澄清谬误、明辨是非,联接中外、沟通世界”[6]刘乐.习近平主持召开新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话.央广网,http://china.cnr.cn/news/20160220/t20160220_521420 357.shtml,2019-12-01.,构建中国特色社会主义新时代中非关系话语权。