建筑新风传统与个体化方式空气品质比较分析

2020-11-26唐坚陈雄

唐坚,陈雄

(1.广东省绿色建材与装配式建筑工程技术研究中心,广东茂名 525099;2.暨南大学力学与建筑工程学院∥重大工程灾害与控制”教育部重点实验室,广东广州 510632)

建筑室内污染控制因建筑气密性提高、(为降低能耗导致的)新风量不足、多样的建筑材料选择等原因,某些污染物浓度会远超室外,以致长期在室内工作生活的人出现头晕、恶心、胸闷、乏力、嗜睡、烦躁、皮肤干燥、湿疹等症状,英美称为病态建筑综合征(Sick building syndrome)[1],1997年起特别是近年来日本厚生劳动省已正式认定“シックハウス症候群”(病态建筑综合征)病名并制定对策.新鲜空气的供给是保证室内高品质空气的重要措施[2-3].2020年新冠病毒疫情期间,由于防控措施使得大部分人呆在室内时间相对增加,被忽视的室内新风及空气质量问题越发凸显其重要性.

室内污染物浓度变化是一个时时刻刻复杂多变的过程[4],目前中国对于室内污染物浓度变化研究定量计算与分析不多[5-7].相对于传统新风,个体化新风方式研究较少[8].室内有界条件下污染物浓度达到稳定状态分析较多[9];实际上污染物浓度时刻变化,对于全时长周期任一时刻(递增和衰减,以下简称全时长周期)“非稳定状态→稳定状态”的实验、模拟较少,室内有界条件下“非稳态”数理分析更少.本研究通过对传统新风,主要是新型通风方式-个体化新风方式的实验,进一步基于全室瞬时均质扩散(理想充分混合)“非稳态→稳态”数理方程,解析全时长传统新风、个体化新风方式“非稳态→稳态”的增减性、变化机理及差异.

1 研究方法

空气品质评价主要采用量化监测和主观调查,量化监测是指直接测量室内污染物浓度来客观了解、评价室内空气品质.室内污染物种类较多,不同新风输送方式对室内有害气体稀释程度不同[10-12].CO2是室内最常见气态污染物,室内其他有害气体与CO2共存,如能较好稀释CO2则能较好稀释其他有害气体,且CO2性质非常稳定,室内CO2浓度常超出GB/T18883—2002《室内空气质量标准》[13]规定限值0.1%(1 000 ppm).本系列实验选择CO2为代表性气体,测量传统新风方式与个体化新风方式在工作区内CO2浓度,此浓度差异反映了不同新风方式稀释工作区内有害气体程度.

本研究通过传统新风、新型通风方式-个体化新风方式实验,进一步基于全室瞬时均质扩散“非稳定状态→稳定状态”数理方程,解析全时长周期传统新风、个体化新风方式“非稳态→稳态”的增减性、变化机理及差异.

2 实验描述

2.1 实验系统

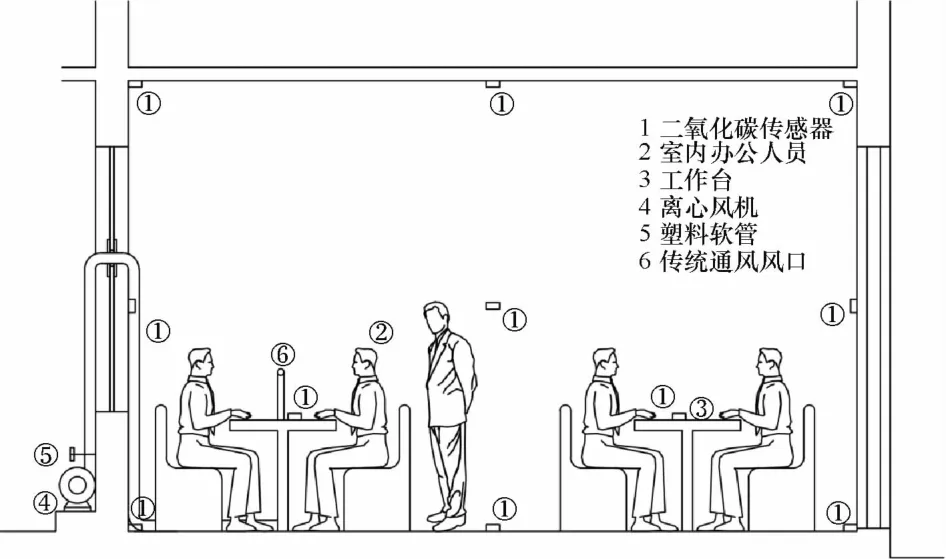

本系列实验在一个容积63 m3(3 m×6 m×3.5 m)的实验室内进行.室内家具为4张办公桌(1.2 m×0.6 m×0.8 m)和椅子.实验模拟真实办公场景,室内4人静坐办公,1人走动.实验室门窗全部关闭.实验中新风输送分别采用传统侧上送侧下回全室机械新风方式(以下简称传统机械新风方式)和个体化机械新风方式[14-15].

依据GB/T18883—2002《室内空气质量标准》[13]附录A《室内空气监测技术导则》实验系统设置如下:

(1)进、出风口与测试点的相对位置,采样点的数量.传统机械新风方式时,将新风口置于高度为2.5 m外窗上,如图1所示.而个体化新风方式时,将新风口置于1.2 m高工作区位置,如图2所示.排风口均设于对侧1.2 m高位置.实验1传统新风(小新风量)CO2实验值取全室代表性测点平均值(为测量全室平均值,取避开通风口天花、地面四角及中心位置各5测点,工作区台面0.7 m高度避开通风口距墙壁大于0.5 m的2采样点),实验2传统新风(大新风量)和实验3个体化新风(大新风量)CO2实验值仅取工作区测点平均值(工作区台面0.7 m高度避开通风口距墙壁大于0.5 m的2采样点).以测点CO2浓度为室内空气品质指标之一,比较两种不同新风方式稀释有害气体浓度的差别.

(2)监测仪器及频率.二氧化碳浓度测量仪采用鑫思特HT-2000,测量范围/误差/精度、0~9 999 ppm/±50 ppm的±5%读数/1 ppm;温湿度测量设备为Elitech LTC-100.测量时段为实验1(9:00am~14:00pm,测量频率2 min),实验2、3(14:00am~17:00pm,测量频率5 min).

图1 传统机械新风方式示意图Fig.1 Traditional mechanical fresh air pattern

图2 个体化机械新风方式示意图Fig.2 Individualized mechanical fresh air pattern

2.2 实验操作

2.2.1 实验1

将房间彻底通风,测得此时室内CO2浓度为440 ppm,接近室外大气CO2浓度.室内4人静坐办公,1人走动,房间密闭、采用传统侧上送侧下回全室机械新风方式,新风换气量设定为12.5 L/s.根据图1所示测定不同时刻室内CO2浓度全室平均值.

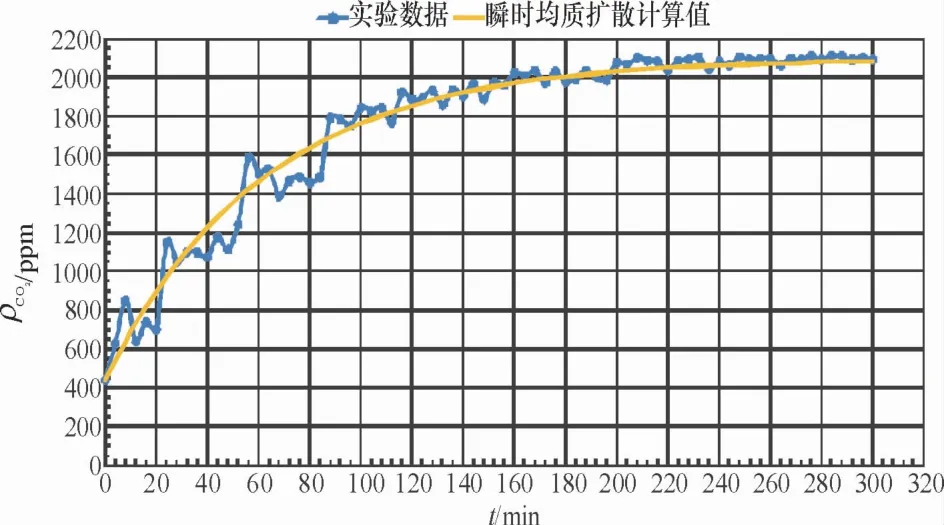

实验结果如图3实验数据显示,室内二氧化碳的平均浓度先是不断上升,最后稳定在一定范围内,数值约为2 100 ppm.

2.2.2 实验2

实验1 CO2浓度达到稳定范围后,房间采用传统侧上送侧下回全室机械新风方式,新风换气量调节为70 L/s.室内4人静坐办公,1人走动.新风风口如图1所示,测定传统新风方式下工作区(呼吸区)CO2浓度随时间的变化情况.

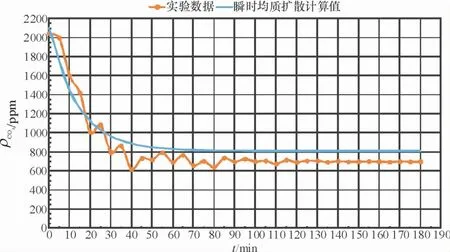

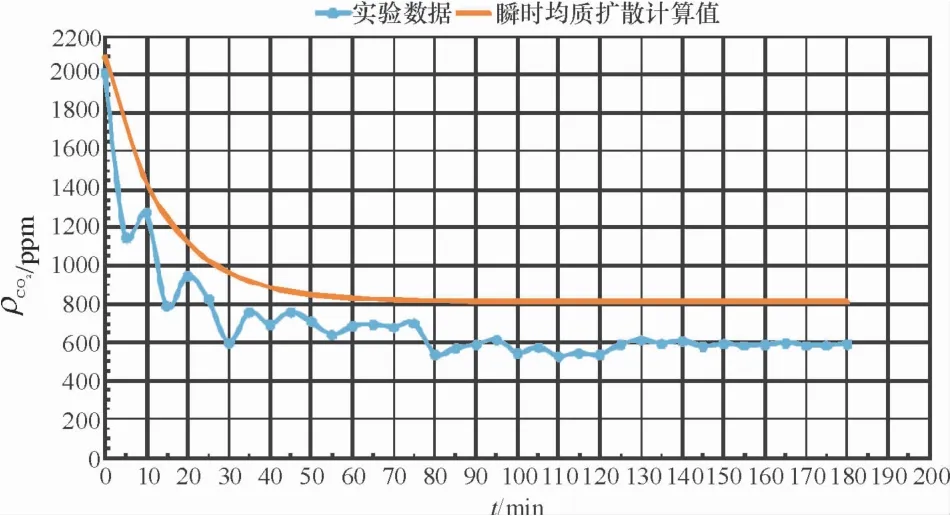

实验结果如图4实验数据显示,室内CO2的浓度先是不断下降,最终稳定在1 000 ppm以下一定范围内约为700 ppm,其稳定范围远小于实验1的2 100 ppm.

图3 传统机械新风(小风量/递增期)测点平均CO2浓度变化Fig.3 Change of average CO2 concentration at measuring points of traditional mechanical fresh air(small air volume/increase period)

图4 传统新风(大风量/衰减期)工作区测点CO2浓度变化Fig.4 Change of CO2 concentration in working area of traditional fresh air(large air volume/decay period)

2.2.3 实验3

实验1 CO2浓度达到稳定范围后,房间切换为个体化新风方式,新风换气量仍设定为70 L/s.室内同样4人静坐办公,1人走动.新风风口如图2所示,测定个体化新风方式下工作区(呼吸区)CO2浓度随时间的变化情况.

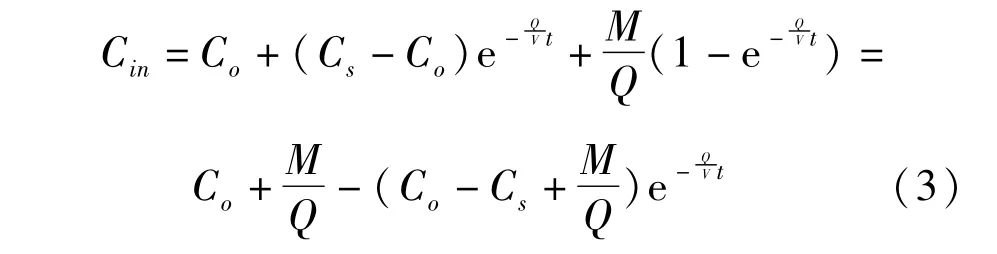

实验结果如图5、6实验数据显示,室内CO2浓度先是不断下降,最终稳定在1 000 ppm以下一定范围内约为590 ppm,与实验2比较CO2浓度稳定范围低,且下降速度快.

图5 个体化新风(大风量/衰减期)工作区测点CO2浓度变化Fig.5 Change of CO2 concentration in working area of individualized fresh air(large air volume/decay period)

图6 全时长周期CO2浓度变化Fig.6 Change of CO2 concentration of a full-time long period

3 瞬时均质扩散(理想充分混合)-计算分析

室内某种污染物质产生瞬间在全室内有界空间扩散且扩散处均为同一浓度的状况称为瞬时均质扩散.

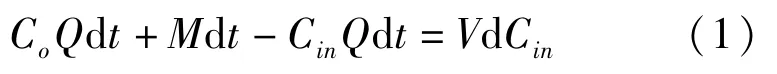

基于微小时间段d t室内污染物流出流入平衡(图7):

3.1 当V=Vwhole>0(全室Vwhole瞬时均质扩散,V≠0)时

微小时间段d t室内污染物浓度以d Cin变化(图7),式(1)可变形为

图7 单室污染物质浓度变动Fig.7 Change of concentration of pollutants in a single room

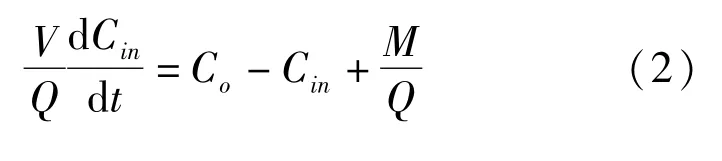

初始条件t=0,Cin=Cs(Cs:室内初始浓度)时,解微分方程得到

据式(3)t→+∞时达到稳定状态,

由式(3)和式(4)可知,当V=Vwhole>0时,室内污染物浓度随时间变化,且Cin最终达到理想稳态

3.2 空间漏气判断及自然渗风量计算

3.2.1 房间完全密闭且无新风和漏气

当房间完全密闭时,新风换气量Q=0,式(1)化为M d t=V d Cin,两边积分得Mt=VCin+Const1,当t=0,Cin=Cs时,Const1=-VCs,得

式(5)为一次函数,当t→+∞时,Cin→+∞,室内浓度无限增大.

3.2.2 房间不密闭,存在漏气或新风时

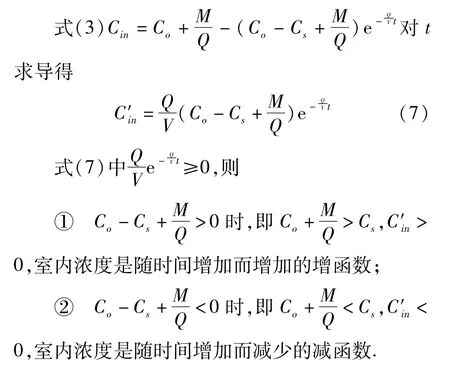

3.3 空间内污染物浓度增减性(函数单调性)判断

③C′in=0时为式(3)函数极值.

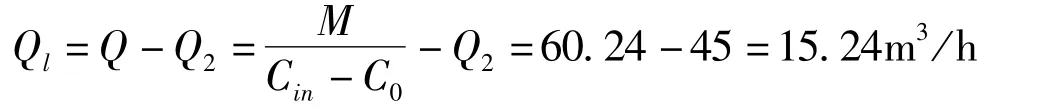

4 小新风量递增期实验及自然渗风量计算分析

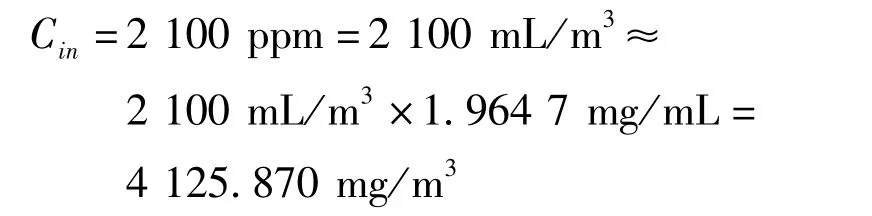

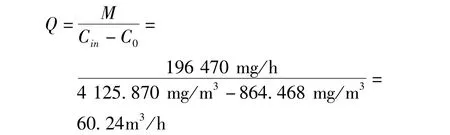

查资料室内办公成年人的人均CO2产生速率约20 L/h[16],CO2分子量44.009 5,密度取1.964 7 mg/mL(kg/m3),产生总速率:

室外和室内污染物浓度初始值为:

室内污染物浓度开始不断增高最后稳定在一定范围内,数值约2 100 ppm

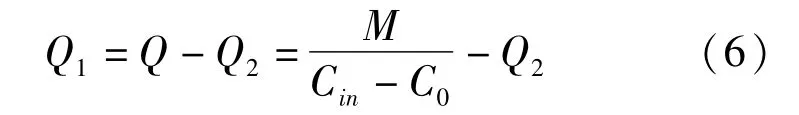

实验1机械通风量Q2=12.5 L/s=45 m3/h,据式(4)得总通风量为

依据前述自然渗风量分析,污染物浓度不是一次线性上升而存在稳定状态且总通风量Q>Q2判断房间不密闭存在渗风.据式(6)解得房间的自然渗风量为

据式(3)得到Cin=2 100-1 660.03e-0.96t(ppm),计算值(图3、6)显示室内CO2浓度先不断指数递增,最后达到理想稳态值;与实验1吻合.

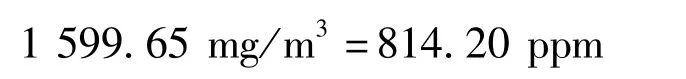

5 大新风量衰减期实验计算分析

实验2、3调节机械新风量Q2=70 L/s=70 L/s×3 600 s×10-3m3/h=252 m3/h

当t→+∞时达到稳态据式(4)得室内均质扩散稳态浓度极值为

据式(3)得到Cin=814.20+1 285.80e-4.24t(ppm),计算值(图4~6)显示室内CO2浓度先不断衰减,最后达到理想稳态值814.20 ppm.

6 讨论与分析

6.1 调整风量室内污染物浓度增减性(函数单调性)判断

12.5L/s小风量实验1据式(7):

因此室内浓度计算值单调递增与实验1浓度递增吻合(图3、6);

增大风量至70 L/s实验2,3据式(7):

因此室内浓度计算值单调递减与实验2、3浓度衰减吻合(图4、5、6).

实验1(传统机械新风递增期)新风量小,室内污染物浓度递增;增大新风量后实验2(传统机械新风衰减期)、实验3(个体化机械新风衰减期)室内污染物浓度递减.三实验室内污染物浓度实验数据均经过一段时间达到稳定范围,变化趋势符合式(3)描述,室内污染物浓度递增或衰减符合式(7)函数单调性判断(图6).

6.2 同风量传统机械新风与个体化机械新风实验对比

加大新风量后,同风量传统新风与个体化新风实验的工作区CO2浓度衰减后稳定范围均远低于小新风量传统新风实验的递增后浓度稳定范围,在1 000 ppm以下.

对照实验2和实验3,基于瞬时均质扩散模型计算出的稳态值均为814.20 ppm,而不论是传统新风还是个体化新风,其全室污染物浓度场并非理想的均质扩散,浓度场并不均匀.实际上离新风口近处空气龄短,污染物浓度下降更快且实验稳态浓度范围小于计算稳态值.

因此实验2传统新风工作区CO2实际浓度衰减后稳定范围要小于计算稳态值814.20 ppm;个体化新风送风口更接近工作区,CO2实际浓度衰减后稳定范围更小于传统新风工作区.实验结果个体化新风下室内工作区污染物浓度下降更快,空气品质更好.但由于实验空间较小,传统新风主要置换层流区域亦在工作区,因此与工作区个体化新风污染物浓度下降值差异不大;笔者对深圳新机场大空间空气质量前期研究,曾录得个体化通风二氧化碳浓度更大差值.

7 结论

(1)实验1(传统机械新风递增期)新风量小,室内污染物浓度递增;增大新风量后实验2(传统机械新风衰减期)、实验3(个体化机械新风衰减期)室内污染物浓度递减.三实验室内污染物浓度实验数据均经过较长时间达到稳定范围,变化趋势符合式(3)描述,室内污染物浓度递增或衰减符合式(7)函数单调性判断(图6).

(2)相对瞬时均质扩散计算值,全室污染物浓度场并不均匀,实际上离新风口近处空气龄短,污染物浓度下降更快且实验浓度稳定范围小于计算稳态值.个体化新风送风口更接近工作区,因此同风量实验浓度稳定范围要优于瞬时均质扩散计算值和传统新风方式.

实验结果个体化新风室内工作区污染物浓度下降达到稳定范围更快,空气品质更好.

由于实验空间较小,传统新风主要置换层流区域亦在工作区,因此与工作区个体化新风污染物浓度下降值差异不大.大空间传统置换通风与个体化通风二氧化碳浓度差异研究及建筑(室内)设计时的整合考虑是具前景的实用化课题.