成人心理求助污名与专业心理求助态度的关系

2020-11-26宁维卫

付 朕,宁维卫

(西南交通大学心理研究与咨询中心,四川 成都 610000)

为更好地适应社会发展,成年人不得不面对更多来自学习、工作和家庭的压力。压力水平过高容易诱发各种心理问题,进而影响个体的日常生活,严重时甚至会导致自残、自杀等行为的发生。当个体出现心理问题时,专业的心理帮助能够有效缓解心理压力。既往研究表明,我国寻求专业心理帮助的人群比例较低[1]。费立鹏[2]调查显示,在自杀的案例中,只有7%的人在生前有过专业心理求助行为。我国心理健康事业发展起步较晚,加之大众对心理求助与精神疾病相关的刻板印象,导致心理求助更容易出现污名化现象[3]。不少人认为如果寻求心理帮助,将会被贴上心理疾病或精神疾病的标签,并且可能遭受歧视与偏见。WHO指出,社会对心理障碍的污名和相关的歧视,是患者康复最大的障碍[4]。既往研究中,对于心理求助污名和心理求助态度的研究主要集中在青少年和大学生群体,而对于成人的研究较少,本研究通过问卷调查方式,了解成人心理求助污名与专业心理求助态度的现状,并进一步分析两者之间的关系。旨在为我国心理求助去污名化,维护大众心理健康提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

于2020年6月-7月通过方便取样的方式,在社区和在网络社交平台招募调查对象,发放网络问卷和纸质问卷共300份,回收有效问卷245份,有效问卷回收率为81.7%。

1.2 工具

1.2.1 自编一般情况问卷

问卷内容包括性别、年龄、受教育程度、月收入以及是否接受过专业心理帮助。

1.2.2 寻求专业性心理帮助的污名问卷(Questionnaire of Stigma for Seeking Professional Psychological Help,SSPPH)

采用郝志红等[5]修订的寻求专业性心理帮助的污名问卷,该量表由自我污名和公众污名两个维度组成,每个维度分别有5个题目,共10题。采用Likert 5点计分法,1分为“非常不同意”,5分为“非常同意”,量表总评分为10~50分,评分越高表明心理求助污名的程度越严重。本研究中量表内部一致性系数为0.889,各维度评分与总评分的相关系数均大于0.82,维度间的相关系数为0.723,说明该量表有着良好的信效度。

1.2.3 寻求专业性心理帮助的态度问卷(Attitudes toward Seeking Professional Psychological Help scale,ATSPPH)

采用郝志红等[6]修订的寻求专业性心理帮助的态度问卷,共29个题目,由对心理求助的自我认知、对耻辱的耐受性、人际开放性和对专家的信心四个维度组成。采用Likert五点计分法,1分为“非常不同意”,5分为“非常同意”,量表总评分为29~145分,评分越高表明对专业心理求助的态度越积极。本研究中量表内部一致性系数为0.873,各维度评分与总评分之间的相关系数均大于0.81,各维度间的相关系数在0.508~0.696,说明该量表有着良好的信效度。

1.3 调查方法

本次调查包括纸质问卷和网络问卷,通过社区招募的被试在居委会办公室中完成纸质问卷评定,网络平台招募的被试通过问卷星网站完成问卷评定,所有问卷都包含了知情同意书和详细的指导语,经过专业受训的心理学专业学生发放问卷并指导填写。在回收问卷时,将未完成的纸质问卷、作答时间小于5 min和测谎题错误的问卷进行剔除。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0对数据进行统计分析,采用独立样本t检验对不同人口学变量的成人SSPPH和ATSPPH评分进行差异性检验,两量表评分的相关性采用Person相关分析。

2 结 果

2.1 基本情况

本次调查中,男性113人(46.1%),女性132人(53.9%);年龄:18~30岁71人(29.0%),31~40岁67人(27.3%),41~50岁60人(24.5%),51岁以上47人(19.2%);受教育程度:初中及以下31人(12.7%),高中43人(17.6%),大专72人(46.1%),本科及以上99人(40.4%);个人月收入:3000元以下49人(20.0%),3000~5000元90人(36.7%),5000元以上106人(43.3%);接受过专业心理帮助15人(6.1%),未接受专业心理帮助230人(93.9%)。

2.2 不同人口学变量的成人SSPPH评分比较

男性SSPPH总评分和各因子评分均高于女性,差异有统计学意义(P<0.01)。不同年龄段的成人SSPPH总评分和各因子评分差异有统计学意义(P<0.01)。事后检验显示,年龄41~50岁和50岁以上者评分均高于年龄18~30岁和31~40岁者。不同受教育程度的成人SSPPH总评分和各因子评分差异有统计学意义(P<0.01)。事后检验显示,受教育程度在初中及以下的成人SSPPH总评分和各因子评分均高于其他受教育程度者。不同月收入的成人SSPPH总评分和各因子评分差异无统计学意义(P>0.05)。有过专业心理求助的成人SSPPH总评分和各因子评分均低于未寻求专业心理帮助者(P<0.05)。见表1。

2.3 不同人口学变量的成人ATSPPH评分比较

女性ATSPPH总评分和各因子评分均高于男性(P<0.01)。不同年龄段的成人ATSPPH总评分和各因子评分差异有统计学意义(P<0.01)。事后检验显示,年龄在50岁以上者各项评分更低。不同受教育程度者ATSPPH总评分和各因子评分差异有统计学意义(P<0.05)。事后检验显示,受教育程度在初中及以下者ATSPPH总评分和各因子评分均低于其他受教育程度者。不同月收入的成人ATSPPH总评分、对专家的信任、人际开放性和自我认知因子评分差异均有统计学意义(P均<0.05)。事后检验显示,月收入在3000以下的成人ATSPPH总评分和对专家的信心、人际开放性、自我认知维度评分均低于月收入在5000以上者。有过专业心理求助的成人ATSPPH总评分和各因子评分均高于未寻求专业心理帮助的成人(P<0.05)。见表2。

2.3 SSPPH评分与ATSPPH评分的相关分析

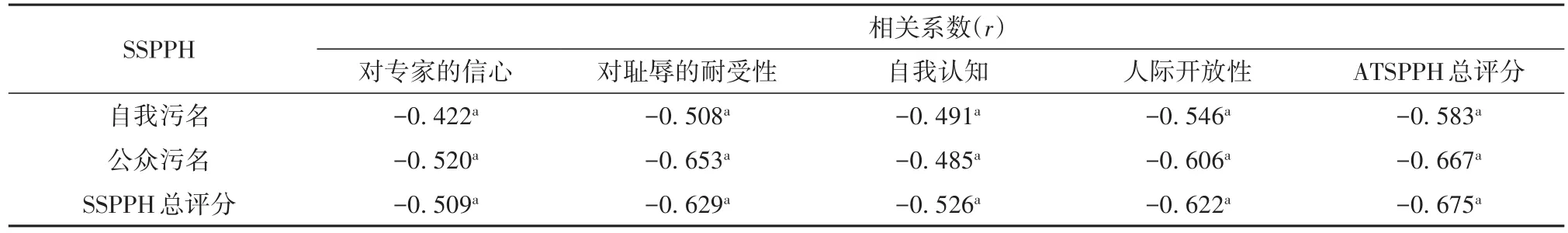

相关分析显示,心理求助污名与专业心理求助态度呈线性负相关(r=-0.675,P<0.01)。各维度间也呈负相关(P<0.05或0.01)。见表3。

表1 不同人口学变量的成人SSPPH评分比较(±s,分)

表1 不同人口学变量的成人SSPPH评分比较(±s,分)

注:aP<0.01,bP<0.05;LSD,最小显著性差异法;SSPPH,寻求专业性心理帮助的污名问卷

项 目性别年龄受教育程度个人月收入是否有过专业心理求助男性(n=113)女性(n=132)t 18~30岁(n=71)31~40岁(n=67)41~50岁(n=60)50岁以上(n=47)F LSD初中及以下(n=31)高中(n=43)大专(n=72)本科及以上(n=99)F LSD<3000元(n=49)3000~5000元(n=90)>5000元(n=106)F是(n=15)否(n=230)t自我污名14.12±3.34 11.83±3.76 5.016a 12.00±3.69 11.77±3.97 13.95±3.01 14.45±3.56 8.294a①<③、④;②<③、④15.29±2.76 13.49±3.28 12.49±3.73 12.16±3.91 6.548a①>②、③、④;②>④13.84±3.02 12.61±3.74 12.68±4.01 1.996 10.60±3.20 13.03±3.74-2.463b SSPPH评分公众污名13.47±3.94 10.38±3.62 6.394a 10.75±3.84 10.85±4.06 12.55±3.55 13.81±4.20 7.927a①<③、④;②<③、④14.55±3.84 12.37±4.29 11.13±3.63 11.19±4.00 6.861a①>②、③、④12.80±3.87 11.58±4.05 11.54±4.14 1.836 9.53±2.80 11.95±4.10-2.250a总评分27.59±6.63 22.20±6.86 6.244a 22.75±7.07 22.63±7.58 26.50±5.80 28.26±6.95 9.415a①<③、④;②<③、④29.84±5.69 25.86±6.94 23.61±6.85 23.35±7.41 7.834a①>③、④26.63±6.21 24.19±7.16 24.22±7.68 2.218 20.13±5.44 24.99±7.27-2.538b

表2 不同人口学变量ATSPPH评分比较(±s,分)

表2 不同人口学变量ATSPPH评分比较(±s,分)

性别年龄男性(n=113)女性(n=132)t 18~30岁(n=71)31~40岁(n=67)41~50岁(n=60)50岁以上(n=47)F LSD 29.68±3.99 33.30±4.30-6.776a 32.65±5.18 32.30±4.51 31.28±3.73 29.57±3.76 5.293a④<①、②、③17.44±3.00 19.65±2.78-5.970a 19.38±3.34 19.16±2.96 18.33±2.72 17.13±2.79 6.361a④<①、②、③24.14±3.38 26.46±4.12-4.843a 25.92±4.06 26.48±3.77 24.82±3.86 23.78±3.67 5.357a④<①、;③、④<②21.16±4.05 24.39±4.15-6.153a 23.94±4.56 23.72±4.17 22.30±3.71 20.94±4.62 5.930a③、④<①;④<②92.42±12.05 103.80±12.32-7.280a 101.89±14.25 101.66±12.33 96.73±12.01 91.43±12.44 8.075a④<③<①、②项 目ATSPPH评分对专家的信心 对耻辱的耐受性 自我认知 人际开放性 总评分

续表2:

表3 SSPPH评分与ATSPPH评分的相关性

3 讨 论

本次调查结果表明,不同性别、年龄、受教育程度和是否有过专业心理帮助的成人SSPPH评分上差异有统计学意义(P<0.05或0.01)。男性SSPPH总评分及各因子评分高于女性,有研究表明男性对专业心理帮助的看法更为消极,并体会到更多的自我污名及公众污名[7-8]。社会普遍认为男性比女性更坚强,在这种性别角色冲突的影响下,男性在寻求专业心理帮助时会更有压力,更容易对心理求助产生消极的态度,污名化现象也更为严重[9]。年龄越低和受教育程度越高的成人SSPPH总评分及各因子评分越低。21世纪初我国开始普及心理健康教育,心理健康课程从大学的必修逐渐落实到中小学教育中,帮助学生更多地了解心理疾病,有助于改变对于心理求助的刻板印象[10]。接受过专业心理帮助的成人SSPPH总评分及各因子评分均低于未接受帮助者,这与杨薇等[11]的研究结果一致。接受专业的心理援助有助于化解部分来访者对心理求助的误解和担忧,从而减少污名现象。

本次调查结果还表明,不同性别、年龄、受教育程度、月收入和是否有过专业心理帮助的成人ATSPPH评分差异有统计学意义(P<0.05或0.01)。女性相较于男性更愿意接受专业心理帮助,与以往研究结果一致[12]。男性在面对压力时,可能会压抑自己的情绪,或通过运动、游戏等方式缓解压力,而女性更愿意找人倾诉,因此更能接受专业心理帮助。年龄越低的成人越愿意接受专业心理帮助,可能的原因是随着年龄的增大,个体的自我意识和独立感增强,同时年龄越大的个体有着更多的社会支持,可以通过其他方式来解决问题。受教育程度越高的成人ATSPPH总评分及各因子评分越高,与杨薇等[13]研究结果一致。可能是因为受教育程度高的成人接受过更多的心理教育,对心理帮助有着更积极的态度。同时,许多高校都建立了心理健康中心,大学生群体对于心理咨询更为熟悉,接受度也更高。月收入越高的成人对专业心理求助的态度越积极,低收入群体更容易产生自卑感,过度自卑可能导致个体自我封闭,故他们更愿意自己解决问题[14]。有过专业心理求助的成人更愿意接受专业心理帮助,这与既往的研究结果一致[15]。接受专业心理帮助,不仅能减少污名现象,同时也有助于改善来访者的心理状态,因此这部分群体也更愿意接受心理帮助。

成人的心理求助污名与专业心理求助态度呈负相关(P<0.01),与先前的研究结果一致[15]。自我污名和公众污名都与心理求助态度呈负相关。公众污名是社会对求助群体的负面印象,例如古怪、危险、性格缺陷等,许多心理疾病患者为了避免被贴上标签,而选择拒绝心理援助或隐瞒病情[16]。当心理疾病患者将公众污名进行内化后,就会导致自我污名,认为自己就像他人描述的那样是有缺陷的、差劲的,进而导致部分心理疾病患者的自尊水平降低[3]。如何消除污名化是维护大众心理健康所需要攻克的难题之一,Corrigan[17]对消除公众污名提出了“抗议-教育-接触”的策略,其中抗议指的是作为心理疾病患者需要站出来为自己的权益发声,传递真相;教育则是需要通过学校、社区或政府提供相关信息,来改变大众对心理疾病的偏见与消极看法;接触是大众通过与心理疾病患者的直接接触,对患者产生更真实的了解以达到消除偏见的目的。我国的心理健康普及已经开展了数十年,也取得了一定的成果,接受过心理健康教育的青少年与成人对于心理帮助接受度更高。但部分居民对心理健康的认识水平依旧较低,对心理帮助有一定的抵触,故还需加强对此部分居民的普及,比如对老年人进行心理健康教育以及有针对性地改善男性对心理求助的态度等。

本次调查的局限性在于:方便取样可能导致接受过专业心理帮助的被试较少,因此与未接受专业心理帮助的成人进行比较时可能会存在一定的偏差。