理解“中国乐派”:视角转换与范式建构

2020-11-26林小英毕明辉

文◎林小英、毕明辉

引言:理解“中国乐派”需要由被迫而主动的“目光转向”

中国音乐界的中西之争,是处于后发国家的轨迹中对自我的批判,以及主动向外学习后进行自我认同的挣扎和努力。第一次西乐东渐时期,音乐家们主动向西方学习,这是特殊的历史时代所激发出来的特定做法。

当时中国的政界和学界首先倡导学习西艺(西方的科学技术)。中日甲午海战的惨败让中国学人认识到以当时的国力和民资,应该转向学习西政(西方的政治和社会制度),这是更为现实的选择和适切的态度。在这种痛苦而决绝的学习过程中,包括音乐在内的各学科的发展,未能有机会采取我们今天所说的“常态科学”的自然演进路径。以蔡元培彼时提出“以美育代宗教”为例可以考察到,这种倡导有着诸多历史与社会环境的约束。如19 世纪中叶就在中国大地上逐渐扩张开来的教会大学的宗教课程,中国人在传统宗教与外来宗教方面的迷茫和圆滑等情势,都使得大学课程设置需要给出应对措施,蔡元培采取的是一种超然且回避的态度。实际上,作为留学德国的蔡元培来说,他何尝不知道宗教与美育是完全不同的两个范畴,宗教解决的是关于“人的有限性”问题(如面对死亡),而美育或艺术回应的是“人之生活的美感”问题(如游戏)①自我们所知的人类历史以来,人类的共同生活(人的“共存”)由六种基本现象决定。人必须通过劳动,通过对自然的索取和养护,创造和维持自己的生存基础(经济),人必须提出、发展和承认人类达成理解的规范和准则(伦理),人必须规划和建设社会的未来(政治),人把其现实提升为美学表现(艺术),并面对同类生命的有限和自身死亡难题(宗教)。第六个基本现象即是教育,人类处在代际的关系中,受到上一代成员的教育并且教育着下一代的成员。人类共存的这六种基本现象在历史上和社会中的相互作用极其复杂,因此简单地“以美育代宗教”是不可能的。参见〔德〕底特利希·本纳《普通教育学:教育思想和行动基本结构的系统的和问题史的引论》,华东师范大学出版社2006 年版,第8、18、27 页。。当国家承平、社会稳定之时,宗教和美育两个范畴就重新分野,变成人类社会再正常不过的两种需求和实践领域。一百年过去,在音乐所依存的社会环境和实力基础都已经发生翻天覆地改变的今天,从“常态科学”或“常态学科”的角度,以与刘天华、杨荫浏等前辈不同的顾虑和视野来重新思考中国自己的音乐体系,就是一件再正常不过的事情。②思考中国音乐发展道路的问题,从1990 年代后半期就开始了,在20 年左右的时间里,形成了学术界两次比较大规模的对音乐的“中西关系”“古今关系”等问题的深度讨论。学术界普遍认为,中国音乐界需要有自身独立于西方音乐的价值追求,但如何从有别于西方、借鉴于西方到最后脱胎于西方,从而走出自己的道路来,存在着诸多的分歧。相关的文章及综述可参见:宋瑾《音乐的“中西关系”讨论再度升温—“回顾与反思”学术研讨会综述》,《人民音乐》1999 年第1 期;赵宋光、金湘、乔建中、谢嘉幸《“新世纪中华乐派”四人谈》,《人民音乐》2003 年第8 期;梁茂春《“中华乐派”断想—为2006 年10 月“新世纪中华乐派论坛”而写》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2007 年第1 期;居其宏《“宏大叙事”何以遭遇风险—关于“新世纪中华乐派”的思考与批评》,《中国音乐学》2007 年第2 期;余峰《中华乐派—西方文化视野下的“中国音乐形象”叙事》,《中国音乐学》2008 年第1 期;张伯瑜《对建立“中华乐派”的再思考》,《人民音乐》2016 年第12 期;杨民康《浅论中国民族音乐理论话语体系的开放性和多样性特征》,《音乐艺术》2018 年第2 期;谢嘉幸《中国乐派口述史研究的话语分析与访谈策略》,《中国音乐》2019 年第6 期。

20 年前,蔡仲德突破音乐的局限,在极其深广的维度上对“中国音乐向何处去”这个问题进行了综述性的讨论。他首先对中国文化进行了简要的哲学思考并评估了中西文化和中国新文化,进而梳理了音乐界关于中西音乐和中国新音乐的各路主张,最后鲜明地赞同中国音乐应该“向西方乞灵”,即向西方“寻求音乐之道,寻求音乐的根本精神,目的是夺回音乐的独立生命,使之由礼的附庸变为人的灵魂的语言。中西音乐的根本差异不在民族性,而在时代性,即是前现代与现代的差异。对中国传统音乐(民族民间音乐),应维持其基本面貌,使之成为博物馆艺术,长期保存。中国音乐的主体,则应吸取中西音乐之长,而以西方音乐的根本精神进行重建,同时要不断发展与完善方法、技巧、表现体制,努力发掘、利用中国传统音乐素材,使音乐能自由、充分、深刻地表现当代中国人的精神世界,成为当代中国人的灵魂的语言。”③蔡仲德《出路在于“向西方乞灵”—关于中国音乐出路的人本主义思考》,《人民音乐》1999 年第6 期,第12—16 页。须注意的是,蔡文所立论的基础在于其所接受的“西方中心论”而衍生出来的“现代性”的方法论认知,以及把中国新音乐兴起之前的社会简单认定为“封建社会”并进而概论中国传统音乐的政治性、阶级性的认识论特征。他从这两个立论出发来定位中国文化和中西音乐文化,从而得出中国音乐的出路在于“向西方乞灵”就是顺理成章的了。

随后,“新世纪中华乐派”正式提出,其显然不赞同蔡仲德的“乞灵论”,准确地说是走向了与蔡相对的另一端。这一议题吸引了一大批音乐研究者参与争论了近20年。近年来有研究者在诸多争鸣的基础上提出,“中华乐派”既潜在地包含了“对象—主体”(含音乐事象与创作、表演、听众、研究者)的关系和前提,同时还涉及了文化体系建设主体和理论话语体系建构主体的“主体间性”,以及彼此间具有的多重“对象语言—元语言”的互文性关系。而在文化体系建设与理论话语体系建构二者之间的关系上,前者事关文化对象、学术主旨和终极目标;后者事关学术思维、方法论范式和文本书写。从文本书写的类型看,前者主要涉及广义或狭义的音乐志(或音乐民族志)和音乐史层面;后者除了要关注前者所使用的方法论范式之外,还要涉及学科学、学术史等方面。④参见杨民康《浅论中国民族音乐理论话语体系的开放性和多样性特征》,《音乐艺术》2018 年第2 期,第63—69 页。这段表述几乎将一个中国的乐派包罗万象,从宏观、中观、微观的指涉层次,到主体、客体及其相互关系都囊括在内。然而,讨论的概念或话语体系是依存于百年来对西方音乐的知识论,终将无法安放中国音乐中诸多元素。

近些年来,学界提出了“中国乐派”的整体构想:中国乐派是以中国音乐元素为依托,以中国风格为基调,以中国音乐人为载体,以中国音乐作品为体现,以中国人民公共生活为母体的音乐流派与音乐学派的合称。这是中国音乐如何作为一种既坚守本根又与时俱进的集文化自信与国家文化战略于一身的总体性宣称。⑤2019 年11 月19 日,中国音乐学院院长、全球音乐教育联盟主席王黎光教授在“中国乐派学术研讨会暨重大项目推进会”(北京)中,全面阐述了他在2015 年首次提出的“中国乐派”构想。在此会议上,北京大学高丙中教授对“以中国人民公共生活为母体”的内涵进行了阐释。从国际比较和文化交流上来看,这也是一种学术范畴内的理念类型和范式建构。换言之,在中国的语境下建构一种音乐体系,这不仅仅是一个学科、一个知识领地的问题,也是一种权力,涉及学科的治理问题。

借用“科学的治理”一词,我们可以从上述复杂的表述中提炼出另一个视角来思考中国乐派的诸多主题。⑥参见〔英〕富勒著,刘钝译《科学的统治:开放社会的意识形态与未来》,上海科技教育出版社2004 年版,第10 页。如果用“音乐的治理”来标明音乐在人与人相遇时、面对声音世界时的方式,所涉及的是与学科利益、社会利益(在此,利益一词也可以转换为权力)的大量纠葛和无法改变的冲突,典型表现为音乐的技术问题。严格地讲,在音乐变得高度技术化的时候,音乐如同科学一样,也是一种少数人对多数人发话的实体代表。全国有几大卫星电视台卖力地推出各种以歌曲和歌手为吸引力的节目,在最大范围卷入公众的参与,这说明他们在努力地对抗一种东西:想要取得对音乐的发言权。与此有关的问题是,职业音乐家不是由老百姓选出来的,甚或不是公众代表的样本。确切地说,他们是在一个特定的圈子(如通过一定级别的比赛)内“自我选举”的,但他们需要在其日常事务即音乐创作、音乐表演、音乐研究或音乐教育中代表全人类发言的能力。在全球化的时代,这种发言是超越民族差异、国家界限和经济疆域的。就此而言,音乐与科学一样,都是全球治理的工具。⑦同注⑥,第11 页。

对于西方的古典音乐,特别是19—20世纪的西方音乐,中国的公众相信或者至少是愿意顺从职业音乐家所挑选和阐释的作品,尽管没有多少公众曾经目睹他们判断与解释所依据的知识是怎样出来的,也没有多少人可以背诵教科书中的那些名词解释。这样看起来双方都很舒服,走进音乐厅聆听古典音乐,台上演奏家的规范一目了然,台下观众鸦雀无声,甚至在乐章之间要不要鼓掌亦总是显得犹豫而迟疑,观众们怪罪的是自身古典音乐的修养不足。他们买票进去,只有被这样“规训”过,从而才能“遵从”音乐厅的规范,才显得票有所值—尽管他们没有能力说明这些作品是什么,或者这些作品将带来什么和不带来什么。另一面,是大众高度参与的电视类音乐节目,他们纵情肆意地宣泄自己对音乐(准确地说是歌曲和歌手)的理解,不怕自己无知,也不怕自己不守规矩。音乐家被授权代表公众在评委席上做出判断,并解释这种现象,象征性地代表公众中普通成员的经验,并以音乐界的学科规范小心地对公众的审判品味作出接纳或排斥。原先在音乐界达成默契的认识论策略,在此受到挑战。只不过这种挑战被专业的音乐学院所忽视,于是两种认知论策略越来越分道扬镳。专业音乐界越来越强调美学范畴的追求,而大众接触音乐时却越来越走向广泛参与和发声所带来的普遍权力或审美暴力(aesthetic violence)。两个领域的不同范式,让一些音乐的从业者“东边不亮西边亮”,在前者眼里的失败,未见得不会在后者那里被标记为成功。公众对专业音乐界的评判标准采取了狡猾的狐狸式的态度:要么欢呼其失败,要么在与其偶合时自证高明。这样两极化的文化/心理后果是十分巨大的。⑧参见〔英〕齐格蒙特·鲍曼著,郭国良、徐建华译《全球化:人类的后果》,商务印书馆2001 年版,第87 页。一种思想意识正在全球代言人的叙述中形成,一些具有世界性身份的人把他们所持的框架自证为“不被争辩或无可争辩的证据”⑨同注⑧,第97 页。。而“本地人”和被迫只能“本土化”的人则惯常沉默甚至失语。这种范式性的冲突和分裂,在中国音乐文化中所秉持的“中西二分”的框架下惯常所见,这需要我们突破“范式陷阱”,想办法发生“目光的转向”⑩在《理想国》第五卷中,柏拉图借苏格拉底之口讲述了著名的“洞喻”。 苏格拉底要他的谈话对象格劳孔设想一种穴居人,他们从出生起就被捆住手脚,坐在一个洞穴之中,整天看着洞壁上运动的影子,并相互交谈。当其中一个穴居人被强制解开了绳索,并被强迫将自己的目光转向身后的洞穴进而转向洞外时,他发现,迄今为止自己所看到的、所谈论的那些现象都是来自身后的另一些人,是他们拿着东西借助火光在墙上投下影像。然后,他看到了洞外被阳光所照耀的世界,于是他知道了在洞穴中投下影像的那些东西来源于这个世界。通过这两次目光转向,他获得了新的知识。之后他决心要将这些新知识告诉那些还被锁在洞中的穴居人。但这些穴居人无法理解他,还认为是他的眼睛出了问题,甚至要杀死他。教化过程是由消极经验引起的,消极经验则源于目光的转向,在这种目光转向中,不仅尚未熟悉的事物变得熟悉,而且本来不是问题的事物也变得有问题了。参见彭韬、〔德〕底特利希·本纳《现代教育自身逻辑的问题史反思》,《北京大学教育评论》2017 年第3 期,第109—122 页。。

在“目光转向”的过程中,音乐研究者深知不走出“洞穴”,无法确认自身的位置,也无法看到洞外投射的光是什么样子。有研究者认为,“中华乐派”不应该是自封的,它应该是世界音乐格局中的一个独特的组成部分。世界上没有一个乐派是靠喊出来的,商业炒作也好,政治宣传也好,理论研究也好,都不起决定的作用。“中华乐派”首先要取得国人的广泛认同,因此必须创造出一种能够体现今天中国人生命状态的音乐和首先为中国人喜闻乐见的音乐。其次,“中华乐派”还必须得到别人的认同,但是又绝对不能去献媚西方。⑪参见梁茂春《“中华乐派”断想—为2006 年10月“新世纪中华乐派论坛”而写》,第9—11 页。研究者们普遍都认为中国的音乐要形成一种定型的派别,首先要取得国人的广泛认同,这其实是一个非常复杂的过程,涉及音乐作品如何作为音乐的“中介”,达致聆听者的感觉接收器,从而获得经过时间检验的普遍认可度。然而,音乐研究者紧接着又认为“中华乐派”的关键在音乐创作。⑫参见储望华《读〈“新世纪中华乐派”四人谈〉之杂感》,《人民音乐》2004 年第2 期,第8—9 页;居其宏《“宏大叙事”何以遭遇风险—关于“新世纪中华乐派”的思考与批评》,第14—24 页;同注⑪。但“创作”该做何理解?只是作曲家的专门事业么?如果将音乐本身作为人类创作能力的一种伟大的反映,那么音乐揭示的就是人类创作的三个向度:创作者的愉悦、给听者的使用价值,以及销售者的交换价值。在人类活动种种可能形式之间的拉锯均衡中,音乐无所不在—过去是,现在仍是如此。⑬参见〔法〕贾克·阿达利著,宋素凤、翁桂堂译《噪音:音乐的政治经济学》,河南大学出版社2015 年版,第24—25 页。思索“中国乐派”的可能性,也需要置于人类创作和人类实践的高度来进行。

一、从音乐的“中西之争”转向“自我—他者”的认知图式

中国与西方在这种认知中变成了两个世界,以及对世界的两种认识和两大策略。乔纳森·弗里德曼(Jonathan Friedman)对一些学者论述“全球化”时所用的时髦术语如“折中”“分离”“超越性”等大大地奚落了一番,认为这些术语非常清楚地表述了那些已经挣脱了锁链、“已经获得解放”的人的经验。他发问:对谁而言“文化迁移是一种现实?在后殖民疆界跨越者的著作中,总是诗人、艺术家、知识分子才维护了这一位移,才将它具体化在印刷文字上。可是,谁读这些诗歌呢?发生在社会现实下层的其他种类的认同又是什么呢?……简而言之,杂种和杂交理论家是某一群人的产物。这一群人用这样的术语自我认同和/或将世界认同为一个自我界定的行为,而不是人种论理解的结果……全球性的,即文化杂交而成的精英领域,被一种分享着非常不同的世界经验的个人所占据,它与国际政治、学术界、媒体界和艺术紧密相连。”⑭Jonathan Friedman.“Global Crisis, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarrelling: Cosmopolitans versus Locals, Ethnics and Nationals in an Era of De-hegemonisation.” Pnina Werbner & Tariq Modood (Eds.), Debating Cultural Hybridity: Multicultural Identities and the Politics of Anti-racism. London: Zed Books, 2015, pp. 70-89.全球人的文化杂交也许是一种创造性的、摆脱束缚的经验,可是本土人的文化授权情况始终暧昧不清。申请“非物质文化遗产”和“国家艺术基金项目”,变成了地方艺术品种争取官方认可的主要途径,然而在普通公众文化生活中的位置始终是一个有意无意忽略的话题。

从一百年前开始,中国音乐早已深受全球符号、标签与功利所影响,到今天依然处于一种窘迫的状态下,成为全球音乐体系中的“边缘地区”。齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)辛辣地指出,这个意义上的“边缘地区”遍布“全球化了的”精英人士那地域狭小、精神上超越疆界而物质上却戒备森严的聚居地。⑮同注⑧,第99 页。被广泛颂扬的“全球化”夸大其词,其中似乎天然蕴含着一种“交互性”,实际上是一种“交互性单向传媒”,传递的是主流的信息:他们的生活,他们的生活方式。⑯同注⑧,第51 页。谭盾是被中国音乐研究者津津乐道的走入西方的代表性人物,他与卞祖善之间未完成的对谈,展示的也是一种“世界主流音乐家”的生活方式:他们不屑于讨论,他们只是示范。

其实所谓的“西方音乐”,从来不是一个政权国家的所有,而是在相互交融和纠缠中在音乐内部发展起来的一种样态,如果细分其作品和作曲家,则都可以说是属于一种类型的本土化。全球化与地方化是相辅相成的过程,整合与瓜分也是伴随其中的一对概念。既然都只是其中的一分子,那么谁也别认为自己能够代表整个西方,一如任何一个乐种都无法代表有着56 个民族的中国音乐。“全球本土化”倒是一个更为贴切的用语,“自我”以外都是“他者”。那么,中国乐派又何必与“西方音乐”这种理念上的构型进行比照呢?在音乐界奉行了一百年的自由主义之后,再用“共和主义”进行沟通和交流,不失为一种现实的策略。借用弗里德曼关于“开明的世界人”(见图1)的概念,我们可以更为温和地看待和处理中国音乐在与那么多“他者”之间进行比较和共存时,努力将自身整合或融合为一体—“中国乐派”的主动建构。

我们想象一下中国未经西方冲击的时代,如何思考必定到来的全球化时代的中西关系。当全球化这一术语进入我们所谈到的西方音乐前,或许音乐早就存在全球化,或许全球化“杂交”中最容易的就是音乐,无论填词歌曲,还是旧曲翻新,一首曲调的传播条件应该是要求最低的。地理大发现时代的水手,来自两个不同文化体的人物,相互语言不同,却有可能互换不同的音乐。故而全球化的杂交在于语义层次的整合,对于那些非语义性的材料,瓜分根本不存在。音乐的所谓“中西之争”其实是从政治和文化领域中直接转移过来的,本质上是一种语义性文化的争论。那些从不在乎什么所谓传播或借鉴的公众领域,或者自然而然就能实现广泛传播或借鉴的领域,在自我和他者间的抉择根本就是一种认知模式,身份根本不存在区别对待的必要。文化原生环境下的“以人为本”,在文化创造时,实用是其本能,需求是其动力,拥有是其价值观。

然而不可否认的是,西方音乐已然成为音乐界的理性秩序和独特标识的上层文化,这几乎成为音乐人相互共存、了解和沟通不可或缺的条件。对于民族性的、地方性的音乐而言,要寻求些许的确定性与自信,也需要在与西方音乐的比较中获得。没有这种比较,“我们”的存在几乎是不可想象的。这就带来了一个悖论:对于为全世界的地方性音乐提供确定性条件和规范性来源的西方音乐来说,它是如此需要地方性的音乐提供一个系统维续所需要的开放性、弹性和新颖性;为此,地方性音乐就必须把自己改造成西方世界能接受的易懂性和透明性,这成为它们必须假定追求的一大目标和任务,如同“民族的即是世界的”这种套话所暗示的一样。这种联通和桥梁的建立,是在通透了西方音乐专家的知识技能帮助下所做的精心设计。由此,一个堪称艺术领域的“美学统治”以“确定性—不确定性的权力等级”(俗称“鄙视链”,比如在中国,学西方音乐的人经常看不起学民族音乐的人)的样式得以确立。全球的流动性等级体系同时也是一种选择、分隔和排斥的工具,它把能与这个体系相容的、能沟通的留了下来,而把纯粹的地方性淘汰了出去。⑱同注⑧,第49 页。对于中国的音乐来说,过去一百年来我们就是在分裂中前行的。“有一件东西,哪怕最成熟老练、最有洞察力的选择艺术大师也是不作选择而无法选择的,那就是自己所出生的那个社会。因此,无论我们喜欢与否,我们都身在旅途中。无论如何,没人过问我们的感受。”⑲同注⑧,第82 页。但我们并不是没有感受。

20 世纪中国的音乐领域经历了四次西乐东渐的浪潮,⑳谢嘉幸《“新世纪中华乐派”之前前后后》,《中国音乐》2016 年第2 期,第5—13 页。不断地改变音乐从业者及其在社会中的权力和义务的定义。在民族危亡的历史关头,一切应该为“拯救”这个最大的目标服务,音乐也不例外。无论是主动还是被动,西方音乐传进中国已构成事实,这个事实产生了一个政治上不得不考虑的问题,那就是:要吸取西方音乐强劲有力的特点制成“新音乐”,以此来“唤起民众,打击敌人”,这种“新音乐”就必须大众化,而要大众化,同时就必须民族化。新音乐的民族化或当时音乐的民族性问题首先是一个政治问题,然后才是学术问题或具体技术问题,并且跟“中西关系”“新旧关系”“雅俗关系”等等纠结在一起。今天,这个问题虽然“时过境迁”,人们却将它作为纯学术问题来对待。㉑宋瑾《世纪末反思:关于音乐的民族性》,《民族艺术》1998 年第1 期,第26—29 页。这大概就是中国音乐界最普遍和最深重的感受。

“开明的世界人”的图示将我们今天所追求的交流互鉴,都放在生物学领域中当作是“杂交”的自然过程,而不是部落领域中占山为王的统治意图。如果我们采取弗里德曼的态度,将“全球化”当作不那么严苛的一个话题,那么“中国乐派”也许就能走出在“中西之争”中最直接的窘境—失语症,进而在“自我—他者”之间逐渐“杂交”,变成开明世界人所孕育的产物。

二、音乐的社会过程:从创作到消费

关于音乐与社会关系的争论,并不是音乐本体自身带来的,而是源自音乐与社会环境和历史矛盾之间的关系,主要表现在两个方面:一方面,在美学和音乐学的某些领域,有一种观点经常被作曲家自己所拥护,认为音乐与社会毫无直接联系,它实际上提供的是一种乌托邦式的社会选择。另一方面,认为音乐只能在其使用的社会背景下才能被理解,音乐主要是创造和维护文化身份的舞台。这两个极端看法构成了一种具有社会意义的争论立场。要么完全作为一种象征性实践的功能来讨论音乐,要么完全从社会用途的角度来解释音乐。这两种立场都忽略了对社会在音乐结构和音乐材料中的历史传承程度上的认真考虑,以及音乐与其社会历史内容的接触程度及其在结构层次上的自反性(reflexivity)程度。音乐与社会和历史的关系是过程性的,即动态的和辩证的。在任何情况下,无论作曲家或表演者自己有意识地打算做什么,这种材料、技术和结构过程都可以理解为中介(mediation)。㉒Max Paddison.“ Music and Social Relations: Towards a Theory of Mediation.” Max Paddison & Irene Deliege, Contemporary Music: Theoretical and Philosophical Perspectives. Surrey: Ashgate Publishing Ltd., 2010, pp. 259-260.

麦克斯·帕蒂逊(Max Paddison)在阿多诺批判性美学理论的基础上提出一种音乐的“中介模型”,涉及三个方面:其一,作为一种音乐形式理论;其二,作为一种社会理论;其三,作为一种历史哲学(具体化为一种现代主义美学)。他认为,音乐作为一种“中介”或“调解”,必须同时在形式自治、社会状况和历史矛盾三个方面被理解(见图2)。

图2 音乐的三个领域(自治形式、社会环境和历史矛盾)及其关系㉓图片摘自注㉒,p.272.

图2 中的形式层面(作为形式理论)的重点是音乐作品相对于其主导音乐理念的结构一致性,即阿多诺所谓的“音乐材料的内在辩证法”(the immanent dialectic of musical material);它是在音乐作品或音乐事件的明显自主性范围内,对主观性和客观性、“我”和传世形式的调解。这个领域的方法是通过内在分析。社会层面(作为社会理论)的重点是揭示音乐作品/音乐事件的意识形态与其社会状况、被压抑的“社会他者”之间的关系,即阿多诺所谓的“音乐材料的社会辩证法”(the social dialectic of musical material)。这是作为社会个体的音乐主体和作为客体的音乐材料之间的中介关系。音乐与社会的中介以商品形式为主导,侧重于音乐运作及其形成的机构类型,而商品形式的明显自主性与艺术的强劲自主性之间有着密切的关系。这一层面的方法是通过社会学批判。历史层面(作为历史哲学)的重点是在哈贝马斯所确定的审美领域和生活世界之间产生的历史矛盾。音乐作品的“真实性”被理解为对社会和历史中介音乐材料需求的内在结构解决方案,即阿多诺所称的“音乐材料的历史辩证法”(the historical dialectic of musical material)。这里的方法是通过哲学和音乐学的批评。㉔同注㉒,pp. 266-272.

至此,再次回溯音乐界关于“向西方乞灵”“新世纪中华乐派”和“中国乐派”的倡议、分析、展望等就可以清晰看出,学术界已经在形式层面(音乐材料的内在辩证法,如要不要把“旋律”作为作曲的第五大件)做出了大量的研究成果,包括规范性水平(normative level)研究,如流派、形式、体裁、调性系统和图式、表现风格、调谐系统、作曲技术等;以及批判性水平(critical level)的研究,如以形式为结构的个体音乐作品对传承规范的背离与否定,创造新的结构等,个体在此作为批判性认知的形式和作为张力场的力量。音乐界的前辈和当下的学者对历史层面(音乐材料的历史辩证法,如“学堂乐歌”和“中国新音乐”是如何兴起的)也做出了深入的探讨,积累了大量的概念,并清理了诸多命题、矛盾,也提出了一些解决之道。缺乏的是,在社会层面的讨论和实践还相当稀少,尽管中国民间音乐和传统音乐在这方面已经有大量可供做此一层面研究的实践材料。我们不妨再次将帕蒂逊关于“音乐的社会中介”详细解析借用于此(见图3)。

音乐的社会中介(social mediation of music)所代表的是音乐生产和消费领域之间的中介网络,但同时也可以理解为音乐所固有的生产、再生产、分配和消费过程。“音乐作品”(musical work)的概念及“音乐材料”(musical material)的确切含义就相当值得商榷了:它们一定依赖于以“艺术”和“美学”作为最高目标的创作模式吗?传统意义上的“音乐作品”一定可以支撑起某一个音乐流派的维续吗?在今天,音乐所依存的社会机构和网络很少能够逃脱全球化及其分配网络的影响。帕蒂逊一直以西方艺术音乐(Western art music)作为关注焦点来探测音乐的社会中介的力量。他认为,艺术音乐是典型的最彻底的合理化和结构渗透的主导文化;从意识形态上讲,它最确信自己的自主权不受社会中介过程的影响;以及它最容易反射自己的结构过程和材料,并抵制或反对占主导地位的正统观念和束缚。㉖同注㉒,p.269.

因此,音乐的社会过程㉗麦克斯·帕蒂逊提出音乐的社会中介包括生产、再生产、分配和消费四个领域或层次。实际上,如果将这四个政治经济学或社会批判概念放回其原本所在的领域,则可以概括为“社会过程”。因此,我们将“音乐的社会中介”一词替换为“音乐的社会过程”。(social process of music)必须被看作是复杂的、多层次的,这意味着音乐产业在其全球化的意义上,是审美生产的力量和关系在某种程度上从早期的工艺伦理基础转移到了当代社会生产的力量和关系中,这就是被阿多诺和大众媒体称为“文化产业”领域。因此,一切艺术生产都成为商品的生产,而艺术的消费就是商品的消费。社会辩证法构成了生产、再生产、分配和消费的逻辑,所有音乐都必须在其中才能发挥作用,不管音乐家们喜不喜欢。这仅仅是一个背景因素,更重要的是,这一过程支配着高度工业化、现代化的社会,而且现在还支配着大多数传统的、前工业的和前现代的社会。虽然这个过程是基于乐谱的音乐,以及对“音乐作品”概念的影响(如图3中的“生产层”),但有时候也可能是基于非乐谱或即兴创作的音乐,生产和复制的领域并不截然分开,而是可以混为一谈,专门的作曲家和音乐创作都是多余的。㉘在我们对中国几所音乐院校调研过程中发现,民族音乐和传统音乐学者在介绍本地音乐时,惯常以工尺谱的识读唱奏作为有别于西方音乐的特征,现代意义的音乐创作和作曲家在此并不是最重要的。这一点得到多数学者的认可。然而,对于音乐学习者来说,面对的难题是,要同时学习两种类型的乐谱,同时习得两种体系的音乐技法。人为的二元对立区分,使得“中—西”对立越来越深入人心,别说“走出西方”了,连“走入西方”和“走入传统”都比较困难。因此,我们在本文中力图借鉴音乐的社会中介理论,将中国音乐和西方音乐在抽象的、理论模式上的共通性找出来,试图将二者放在一个统一的框架中来进行理解和打通,也许可以更为平实地看待“中国乐派”这一建构性的概念,并期待展现一条可行之途。在“再生产层”,表演者辩证地与音乐材料联系起来,考虑到当今技术合理化和全球化的程度,“音乐作品”的概念可以更恰当地理解为音乐表演或音乐事件。㉙2019 年12 月,笔者在西安音乐学院访谈音乐研究者时,针对“何为音乐作品”的提问,我们得到确凿无疑的答案是“以乐谱形式表现出来的创作产品”,并认为“用自己的状态和技法演奏音乐作品”并不是“音乐作品”。音乐的社会过程的最后是消费领域,涉及倾听的方式和各种音乐体验,作为多元主体(聆听者)的反身性理解(reflexive understanding)的一种形式,将能够体验一段音乐作为一个整体。对比有限的和传统的音乐创作和音乐作品的知识,作为音乐体验和理解的消费/接受领域也许是主体对音乐进行调节(mediation)的最明显场所。这是一个众所周知很重要但极为复杂和研究不足的领域。到目前为止,大多数研究都是关于感知心理学或消费社会学的主题。这些方法的问题在于,它们通常基于简单的听众偏好指向更广泛音乐体验可能性的方向,区分为“专家听众”(expert listener)和“好听众”(good listener)两种类型,或从“情感聆听者”(emotional listener)到“非音乐”听者(non-musical/unmusical listener)的限制性概念(如图3 中的“消费层”)。㉚同注㉒,pp. 270-271.

简言之,音乐的社会过程展开了一个音乐从创造到消费的序列,将音乐家专门“创作”的“音乐作品”当作序列中的一个环节、一个点,甚至都可以认为是非必要的构成要素。帕蒂逊将音乐的社会过程视作音乐从一个主体流向一群主体的过程,它模糊了音乐的独立性和专门性,放大了音乐的流通价值,也将社会作为音乐创作的背景转变为音乐过程的必要组成部分。由此,作曲家在音乐专业领域取得的话语权被削弱,音乐的社会过程中其他多层次主体的多环节参与,带来了极为丰富的议题,这些都给我们理解中国乐派的建构提供了一个广阔的框架和视域。

三、音乐的类型矩阵:“目标分离度—参与度”框架

以作曲的“四大件”为例,音乐界一度是多么经常地依靠它自身的理性与客观性标准而生存,而这些标准又主动为我们自己的音乐生活和文化提供了规范的基础。托马斯·库恩(Thomas Kuhn)有一个特有的针对科学的模棱两可的说明方式,即在实际行为的描述与它对社会其他部分所建立的标准之间采取骑墙态度。库恩指出,科学在研究者、研究机构乃至研究领域上,表现出的在任何一个阶级社会的竞争者中都存在的“齿序”现象㉛或者称为“啄食顺序”“啄序”,pecking order 本是生物学术语,汉语中的“齿序”泛指一个群体中的长幼、尊卑、强弱次序。,被假定是一些程序的期望结果。尽管这些程序是科学共同体中的所有成员都可以自由而开放地参与的,但许多科学家明确地对他们在“齿序”中的位置不满意,不论是满意者还是不满者都要求进一步做实验调查。㉜参见〔美〕托马斯·库恩著,金吾伦、胡新和译《科学革命的结构》,北京大学出版社2003 年版,第14 页。如同居其宏对“四人谈”中关于“乐派”的定义、对“走出西方”的认识、多民族的音乐如何纳入等问题的讨论,都要求“四人谈”给出清晰的例证或范例一样。谁来列举例证或范例?这是一种专业权力还是开放性的公众权力?音乐理论家不断以曲式、和声、对位、音色来谈音乐的声音旋律的运行之美,对特定的历史阶段何以产生某种曲式、听众、演奏方式与公私音乐厅等问题,大致是以音乐家的天才为主要的分析范畴,一部音乐史是音乐家对曲式及其内部规律的演化史。直到近年才开始有学者质疑“绝对音乐”的概念,提出音乐与社会、文化、种族、性别、差异,甚至与帝国主义的关系。㉝参见廖炳惠《导读:噪音或造音》,同注⑬,第4 页。音乐如此不简单,再次说明我们需要在原有的讨论基础上转换视角,扩大视野,考虑音乐的再生产、分配和消费领域所提供的新概念给予的启发。对音乐作为专业领域和普通公众的参与、中国的音乐领域与西方(或者其他)音乐领域之间的关系,结合上述帕蒂逊关于“音乐的社会过程”理论,我们得出了这样一个论题:音乐作为一个专业实践部落具有天然的开放性,这个实践性和社会性极强的领地不见得会听从理论专家的号令。

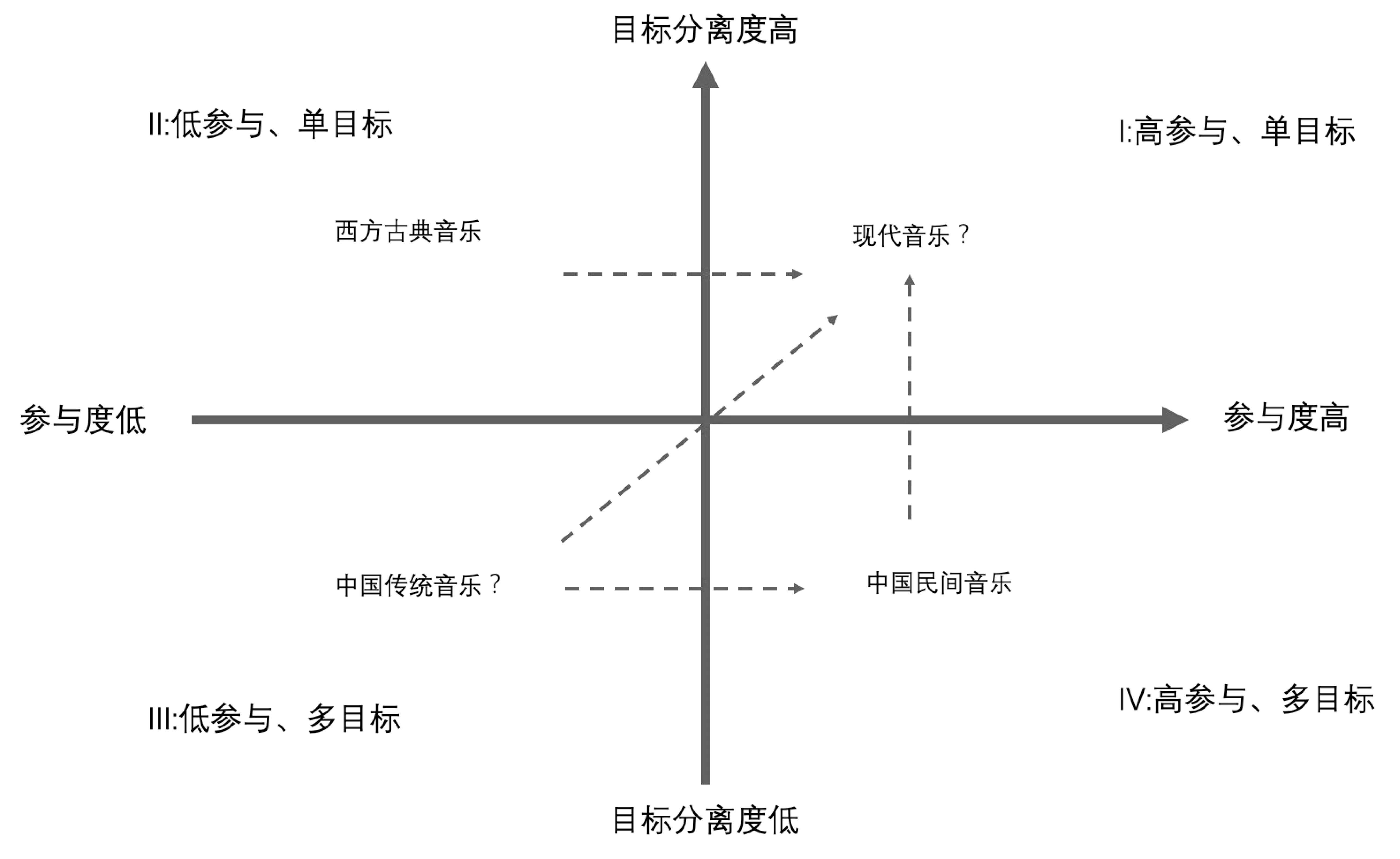

一旦接受“音乐是一个社会过程”这种理解,那么音乐就不只是作曲家(们)的事,也就是说不只是美学的对象,它更是在再生产、分配和消费领域中众多参与者的事,音乐就此也是社会批判的工具,是个体共鸣的对象,其中蕴含了社会性甚至政治性。聆听者与作品之间不一定能够形成审美关系,有可能是统治与被统治关系,如军乐就是如此。简言之,音乐对于从作曲家到消费者这一长长链条中的各类参与者而言,是他们体认世界的一条途径,一个理解的工具。㉞同注⑬,第13 页。但是,音乐是唯一通往理解世界的途径吗?肯定不是,但音乐是极好的与其他人类活动相伴随的媒介,人们利用音乐来达成其他实践活动的目的是古往今来的通则。由此,我们将音乐看作一个实践领域,尝试提出不同的分析框架:音乐与活动的目标分离性和对音乐作品、对参与者的开放性。㉟作曲、表演和聆听成为音乐活动的三个过程,后者成为审美的主要方式。如果从音乐作品的完成度与参与者的关系而言,则应该可以表现为一个相应增强的连续体。参见宋瑾《音乐审美方式:他娱—聆听、自娱—游戏和自况—修行》,《音乐艺术》2018 年第1 期,第29—38 页。如此,中国音乐和西方音乐在由“目标分离性”和“参与性程度”两个维度所组成的矩阵中得以确定位置(见图4)。

图4 音乐在“目标分离度—参与度”矩阵中的位置及走向

音乐作品在今天主要是以独立的记谱形式作为表征,然而独立的艺术是不可能的,因为没有独立的观众。如此来理解音乐作品对参与者的开放性,我们很容易体认中国民间音乐“高参与度”的特点。“音乐厅”作为音乐专门表演场所的历史并不长,也就是说音乐自身独立的目标(为审美而审美)确立并不是音乐与生俱来的。音乐从牺牲、再现、重复到创作这四个自然演进的阶段中,聆听才是关键,因为没有聆听便产生不了音乐与其消费者的关系。㊱同注⑬,第47—48 页。“聆听”作为一个动词,其施为者是主语,包括音乐的社会过程中的所有参与者;而其目标是宾语,一般包括音乐作品自身的目标和音乐活动的目标,这两种目标的分离程度可以具象化为通过音乐所达成的目标与音乐自身之间的距离。在社会生活领域越来越强调分化和专业的时代,音乐的目标分离度越高,被认为艺术性越强。也就是说,艺术性越高的音乐,越与社会生活相脱离,就越成为一种专门的艺术活动。而与此相牵制的是,艺术市场需要公众的更广泛参与,参与度越高,越有需求,市场也就越大,但专业的音乐家会认为这降低了艺术性,也就是他们要维护音乐自身目标的分离度。不同的主体对音乐的参与度则表现为在音乐的社会过程中对音乐作品的“阐释权”,如按照自己的方式演奏、配合、改编、言说等,对参与质量的评价并不一定以是否严丝合缝地反映了记谱作品的意涵为标准。从生产层来看,这种参与度也可以理解为音乐作品的“开放性”。

以泉州南音为例,在笔者赴晋江某镇的南音乐社考察时,体会到南音的社交功能与参与者(包括乐人与观众)自身对南音唱奏的技能之间构成相辅相成的关系,交融成当地社会生活的独特风貌,而音乐自身的分离性目标并不刻意凸显出来。这与西方古典音乐主要在观众付费聆听的音乐厅表演构成相对的两个极端。中国的音乐传统在图4 所标示的四个象限中,所处的位置刚好与西方的古典音乐形成对角相望的局面。因此,以脱胎于西方古典音乐的训练而形成的中国音乐专业教育体系,就很难处理对角的中国音乐问题。在已有的研究中,能看到不少学者对于独立思考中国音乐时,存在一个“参照系”缺失的问题。在习惯了“东—西”或“中—西”“古—今”二元对立的思维体系以后,要文化主位㊲文化主位(etic)和文化客位(emic)这一对概念,是社会科学实地研究中所强调的研究者主体性位置区分。主位的意思是,研究者站在所研究的对象(局内人)的角度来思考问题,而客位的意思是,研究者站在自身(局外人)的角度来思考问题。式地思考中国音乐自身的框架、独立的参数、内在的价值,再加上对过去一百年来依傍西方音乐体系而发展的过程追溯,更认为这是一种悖论或者没有出路的努力。

这又绕回到了本文开篇的问题,中国乐派的参照体系究竟是什么?其实,上述概念框架并不是音乐的本体论所固有的,而是音乐的外在参数。脱离上述一对对的二元对立思维,音乐要处理的问题应该放在一个更本土化、系统化的框架里来考虑:音乐的创作者和接受者之间的关系如何?或者音乐的供给与需求之间的关系如何?一直以来,在音乐专业体系中,创作者的取向、技术和呈现成为头等重要的主题。在对新世纪中华乐派的争鸣中,不少论者认为“创作第一”。从政治经济学的角度来看,如果今天的音乐市场是一个卖方市场,那么创作毫无疑问是第一位的。为了提升其艺术性和公共性,今天的中国甚至形成了以一种国家供给体系,如艺术基金所支持的项目和地方政府全力支持的“非遗”项目,这些成为保护民族音乐和传统音乐的重要手段。作为需求方的观众,同时作为一种需要被唤醒的存在,被构建为供给方的围观者。全国各个城市和农村兴起的广场舞,如果把它们当作拥有最高参与度和公共性的艺术品种来看,大体上是被专业音乐工作者所不屑的。那么,这些参与者到底是谁?他们不被纳入音乐的社会过程之中吗?这意味着我们需要不同的框架来反思“中国乐派何以可能”这个宏大命题。音乐圈子之所以有“内外”,是因为对于音乐的社会过程中的最后阶段—消费层中的“听众”(不论是专业的,还是业余的)在一种音乐体系中的作用和价值,有着截然不同的看法。有研究者认为这是一种“超越”的立 场,㊳同注㉑。实际上是换了一种概念或话语体系,希望提供另一种思考的可能。不将西方音乐当作一种前提性的存在,在我们所提供的“主体参与度—目标分离度”矩阵中,中国音乐和西方音乐只是“自我—他者”之间的关系,而不是先后、主从关系,这是对中国音乐的主体性思考持有一种完全不同的价值立场和出发点。

科学同资本主义社会一样:富者更富,贫者更贫。具有早期辉煌生涯的科学家们,今后也容易出人头地。这个模式对众多的大型组织也适合:受损于“结构性偏见”,对个人成功的强化导致专业精英滥用资源。㊴同注⑥,第37 页。对于西方音乐来说,在全世界的格局中与自然科学的王国一样,同样存在“累积优势原理”和“结构性偏见”。身在海外的中国音乐家经历了艰难的融入过程从而出人头地,在西方世界受到认可以后,跳出了国内的“结构性偏见”,在西方主流的音乐界被当作一种特殊的审美类型得到认可,于是国内也就开始认可他们作品的价值。音乐家所积累的社会资本,主要以他们的背景和训练是否能使其与他人关联并实现自己的目标来标示。换句话说,同样的知识内容可能包含着不同份额的社会资本,这取决于知识可能带来的行动。㊵同注⑥,第40 页。对于海外华人音乐家作品的分析,音乐界习惯于从其作品如何更好地处理了西方音乐技法与中国因素之间的关系而得出结论。然而,我们从富勒所论述的“科学的统治”中受到启发:对累积性优势原理应该持有一种批判性立场,才能走出一种自设前提的评价体系。

结合对西方古典音乐市场的简单文献考察,我们发现,在这样两个维度所组成的矩阵中,不论是处于第II 象限的西方古典音乐,还是处于第III 象限的中国传统音乐和IV 象限的中国民间音乐(当然,这两个象限中肯定也有不少反例),都试图往第I象限发展(见图4 中虚箭头),即提高参与度,也欲求提高音乐目标的分离度,想要同时满足公共性和艺术性的需求和评价标准。既然都在移动和发展,那么中国乐派就变成与西方音乐并驾齐驱、共处于一个时代背景下共同发展的一种音乐的范式。

结论:在历史自反性和全球化语境中理解中国乐派的范式建构

中乐和西乐之间的对话或纷争,就像中医与西医一样,如何使得前者更为科学化,并可以做定量的分析,是一个更普遍的追求和被认可的评价标准。在梳理和反思中国音乐史时,很多研究者会自然而然地纳入外部标准,比如改朝换代、社会变迁、外来冲击等等,然而这一定可以自然而然地转变为音乐发展史中的历史分期标准吗?历史分期总是试图在长时段中寻找共性而抹杀个性。要掌握一种有生命的、有思想的、有血有肉的客体,就应该将长时段中的连续性和断裂性相结合。学术界恰好是以这种历史分期的思维方式来界定中国传统音乐,漏掉了这块土地上太多的、生生不息绵延至今的乐种分支;在与西方音乐进行比较的时候,几乎少有例外的,往往就是发现了中国音乐自身的不足和散乱。勒高夫提出,历史学家不应该像他们以前所做的那样,混淆全球化的观念和统一化的观念。全球化有两个阶段:第一个是交流,即把忽视的地区和文明联系起来;第二个是吸收、融合。直到今天,人类还只是处于第一个阶段。㊶参见〔法〕雅克·勒高夫著,杨嘉彦译《我们必须给历史分期吗?》,华东师范大学出版社2017 年版,第133 页。对于中国音乐来说,直到今天,我们对全球化的认识似乎还没有进入到第一个阶段。参照此说,我们需要严肃地对以往的概念体系和评论框架进行深刻的反思。

现在的世界进入了令人兴奋的成果纷呈的时代,也显示出多线性(multilinearity)和研究者/创作者类型的多声性(multivocality)在学术上的发展,而围绕后者的发展已经被各种参与性、开放性和合作性形式的可能性所超越。建构中国乐派的挑战性和机遇也在于此。从精神上来说,面对历史,面对西方,面对层出不穷的成果,我们都是旅行者,看过一眼还得回到自己的故乡。从中国走出去,学习西方音乐,我们如同旅人,但总要回来的。如何回归?何处是心安的家园?“今日被誉为‘全球化’的东西是迎合旅游者的梦想和欲望的。它的无可避免的副效应是把许多其他人变成了流浪者。他们既不被允许定居一处,又不被允许寻找一个更好的地方停留。”㊷同注⑧,第90 页。用这句话来界定主动建构中国乐派的意义,是如此恰当。

如果把中国音乐与西方音乐或其他非西方音乐之间关系并不当作一种比较和借鉴关系,而是当作美学上的关系:把所有的外部世界视为感觉的食粮,即各种可能经历和经验的发源地,那么音乐家、演奏家和音乐研究者们都能够淡定地受到感觉的触动—要么受到吸引,要么受到排斥,都未尝不可。他们像老成历练的博物馆常客细品艺术作品那样“品尝体味”着这个世界。这一世界观能把他们团结在一起,使他们相互中意和共鸣。自然,一个主潮的形成,总不免要设置下自己的偶像,以西方为师并没错,但并不表明学生永远只能是学生。

在强调理论自信、讲好中国故事的今天,我们不见得一定要对着“西方”倾诉衷肠,但经过历史性的、反身性的思考后,对于什么是最重要的,是死去的还是被延续下去的问题,今天中国的音乐研究者应该了然于胸。关于中国乐派,已有研究者提出了许许多多的质疑,也无法悉数提供解答,而且也没能对当下发展倾向的未来后果做出一个完整连贯的预测。现代文明的当代状况所存的问题是它已停止了拷问自己,只看当前,忘记历史,不问未来。从一百年前“走向西方”到一百年后想要“走出西方”的过程中,中国音乐界一直在撕裂与流动中呈现出两极分化的态势,这就是今天理解和建构中国乐派所面临的生态。此时,中国乐派并不是一次事实上的新创,而是又一次的文化调适。无论是一种突围,还是一种调整,其最大危险在于极有可能一切行动均将清零,回到原点;所有讨论都是假设之上的假设,思维游戏中的游戏,无奈下的无奈。全球化作为一种权力话语,在中国音乐界的选择与音乐学院的“体系内循环”存在密不可分的联系前提下,在全球化的认知框架中建构中国乐派,这种想要挣脱的勇气和决心是值得肯定的,但必须正视的是,现状所无法提供的能力和能量会最终带来讨论的虚无,而这种虚无最大的危险是沦为一种话语权的人为虚构。

本文并不是一篇政策建言,我们要建构的更像是一张理念类型的地图,一种社会与其音乐间相互干涉与依存的框架或矩阵,中国的音乐在其中应该有作为一种整体范式和发展路径的确定位置。这是继20 世纪末中国音乐界关于中国音乐的出路及“新世纪中华乐派”的讨论和争鸣之后,从国家文化战略和学术研究范畴内提出的总体性的理念类型和范式建构。从近代以来中国音乐的发展史中音乐家们学习西方并改进自我的努力来看,理解中国乐派需要由被迫而主动的“目光转向”,需要将其置于人类创造和人类实践的高度来思索中国乐派的可能性。从文化领域的中西之争扩展开来的中西音乐之争,带来了一系列二元对立、高下有别的概念群,如果转向“自我—他者”的认知图式,则中国乐派也许就能走出在“中西之争”中最直接的失语窘境,进而在“自我—他者”之间逐渐“杂交”,变成开明世界人所孕育的产物。如果将音乐从创作到消费的流程看作一个完整的社会过程,那么音乐人、音乐作品、音乐材料、音乐接受者乃至音乐所承载的公共生活,都是一种音乐的范式建构需要纳入的要素,而这正是中国乐派的应有之义。据此在由“音乐目标分离度”和“音乐主体参与度”两个维度所组成的音乐类型矩阵中,中国传统音乐、民族音乐、西方古典音乐得以在矩阵中确立位置,中国音乐和西方音乐只是“自我—他者”之间的关系,而不是先后、主从关系,这是对中国音乐的主体性思考持有一种完全不同的价值立场和出发点。中国乐派变成与西方音乐并驾齐驱、共处于一个时代背景下,带着不同的文化基因而谋求共同发展的一种音乐的范式。