音乐研究能够指导音乐创作和表演吗?

——“中国乐派”的创作和表演研究(一)

2020-11-26项筱刚

文◎项筱刚

序 言

中国乐派的创作和表演研究的内容,顾名思义,由“音乐创作”和“音乐表演”两部分构成。

中国乐派的创作和表演研究从纵向看,其源头为1840 年,因为是年后中国音乐开始由“传统性”向“现代性”转型,由“民间性”向“专业性”转型,直至多元共生的当下;从横向看,中国乐派应是在空间上呈现多层面的一个“群雕”,故既包括专业音乐界的“小众音乐”,也囊括已然占据中国音乐半壁江山的“大众音乐”。

纵观浩瀚的西方音乐史,不论是“维也纳古典乐派”、俄罗斯的“强力集团”,还是“新维也纳乐派”、法国的“印象派”,诸“派”之所以能够在奔流向前的音乐历史长河中独树一帜,占据一席之地,盖因其拥有一批具体的、鲜活的、璀璨的作曲家/表演家、音乐作品和音乐现象。同样,中国现当代音乐史也不例外。浩浩荡荡的中国现当代音乐史能够从无足轻重到举足轻重,能够从“举国无一人能谱新乐”①梁启超《饮冰室诗话》(1900),转引自张静蔚编《搜索历史—中国近现代音乐文论选编》,上海音乐出版社2004 年版,第10 页。到“与欧美人竞技”②曾志忞《音乐教育论》,《新民丛报》1904 年第14、20 号,参见注①,第46 页。,显然与茁壮成长的中国乐派不无关系。换言之,中国乐派必须要通过这些“星汉灿烂,若出其里”的群体形象才能呈现,否则无异于无本之木、无源之水。

“中国乐派”既不是一个口号,也不是一个理想国,而是已然发生的历史事实和正在阔步向前的音乐现象。无论是搞清楚何为中国乐派,阐明中国乐派有什么,还是探究中国乐派之所以形成的为什么,以及最终总结出中国乐派还将干什么,都必须以音乐创作和音乐表演为两大基石,因而应首先将研究聚焦的目光投向这两大基石的主体—“人”,即作曲家和表演家。

毋庸讳言,到任何时候,“人”都是推动音乐历史长河滚滚向前、一泻千里的第一动力。伴随着人的牵引,音乐作品、音乐现象则相继、适时登上了历史舞台,并与人形成鼎足之势,成为一部音乐历史不可或缺的三个“支点”。显然,中国现当代音乐史和中国乐派亦如是。而中国乐派的创作和表演研究如若推向纵深,亦有两个问题不可回避—传统继承和未来引领。

一、三个支点

(一)作曲家

正如前文所言,不论是令人眼花缭乱的西方音乐流派,还是一路高歌猛进的中国乐派,其中最活跃的主体部分首先是作曲家。简而言之,作曲家是推动音乐历史进程的第一生产力!这是一个颠扑不破的真理。

在长达179 年(1840—2019)的时间里,中国作曲家及其代表作滥觞于“五四”时期,怒吼于“抗战”时期,井喷于“十七年”(1949—1966),绽放于“改革开放”,勃兴于21 世纪。

之所以说滥觞于“五四”时期,是因为此时“创作观念的转变对中国新文艺和新音乐的形成与发展起到了非常大的作用。在接触了西人‘长技’所带来的科学的思维方法和缜密的逻辑思维后,中国的文艺家们开始有步骤地对传统文艺做较成体系的分析,从而有了之后的新文艺、新音乐创作”③项筱刚《五四对中国新音乐创作的影响》,《黄钟》2009 年第2 期,第11 页。。就这一点而言,说“五四”时期是中国新音乐创作的摇篮,也是不为过的。

中外艺术史上的若干“巨作”之所以诞生于战争时期,盖因战争的惨烈悲壮、民众的悲欢离合、举国的同仇敌忾,为史诗般的“巨作”搭建了必不可少的温床,使得“巨匠”作曲家们能够将自己的“小我”创作激情瞬时融入大时代的“大我”洪流之中。伟大的“抗日战争”和伟大的《黄河大合唱》便是此理论的一个强有力的注脚。作为一部前无古人的史诗之作,人民音乐家冼星海笔下的这部《黄河大合唱》堪称“中国乐派”在20 世纪上半叶的巅峰之作。

与20 世纪上半叶不同,“十七年”期间来自原“国统区”和“解放区”的各路作曲家们终于胜利会师,使得不论是“学院派”,还是“救亡派”,都能够在迎风飘扬的五星红旗下携手共进。尽管彼时作曲家心中的“小我”被姑且浓缩至一个较小的空间,然这丝毫未影响到他们对“中国共产党”“毛泽东时代”“中华人民共和国”“社会主义建设”等“大我”的纵情高歌。原因何在?时代使然。“毛泽东时代”赋予了彼时的中国作曲家们发自内心地、满怀深情地讴歌诸“大我”,最终使得“十七年”期间中国作曲家的音乐创作出现了“井喷”现象,遍及群众歌曲、合唱、室内乐、交响乐、歌剧音乐、舞剧音乐和电影音乐等,其中群众歌曲尤甚。

改革开放带给中国音乐创作最为显著的变化是出现了“三驾马车”并驾齐驱的繁荣局面。所谓“三驾马车”,即通俗音乐(今天的流行音乐)、新潮音乐(现在的现代音乐)和电影音乐(后拓宽为影视音乐)。改革开放初期,在我国港台流行音乐的冲击下,销声匿迹三十年的流行音乐开始“犹抱琵琶半遮面”地重返中国大陆,并逐步加强对普通人情感世界的关注。而一批青年作曲家因对西方现代音乐借鉴之大胆、吸收之迅速、进取之果敢,令当时的中国音乐界耳目一新,遂形成了当时中国音乐创作的新潮乐派。与此同时,中国的影视音乐创作被推向了一个前所未有的历史高度,逐步形成了一支年龄纵跨“30 后”至“80 后”,并以“50 后”和“60 后”为主力的作曲家梯队,中国乐派中一个新的音乐流派—“中国影视音乐创作群”遂将崛起。

21 世纪以来,不论是现代音乐、影视音乐,还是流行音乐,无论在创作数量上,还是在创作质量上,都取得了长足进展。相比于改革开放初期,现代音乐的受众群有所拓宽。尤其是当年新潮音乐的主体—青年作曲家,如今已然成长为中国音乐界的参天大树。他们的现代音乐作品已经“走出去”,开始向世界发出“中国的声音”,然而他们的“下一代”—“后新潮”作曲家们,还未能勾勒出“青黄已接”的局面。在这三个领域中,影视音乐最能引起业内外、海内外的关注,原因有二:其一,在信息网络时代,受众足不出户即可欣赏电影、电视及其音乐;其二,自20 世纪末以来,一批“外援”作曲家“一方面给中国商业电影音乐创作注入了新鲜血液,另一方面也在无形中加快了本土作曲家迈向‘国际化’的步伐,使得本土商业电影音乐创作队伍进一步发展、壮大”④项筱刚《论中国商业电影音乐创作中的“外援现象”》,《音乐传播》2016 年第2 期,第99 页。。21 世纪以来,流行音乐最显著的变化是:创作队伍增容了,但作词、作曲“家”少了;歌手队伍壮大了,但歌“星”少了;传播途径多元了,但永驻人们心田的“金曲”少了。原因显然是多方面的,然最主要的原因无外乎两个:(1)盲目追赶所谓“时尚”,而忽略流行音乐的个性;(2)过度开发商业性,而忽略流行音乐的艺术性。

(二)表演家

1922 年,刘天华被北京大学音乐传习所聘为国乐导师,同时,他还在北京女子高等师范学校音乐系、北京艺术专科学校教授二胡、琵琶等民族乐器。此时的刘天华自己也没有意识到,他已然在不经意间使二胡、琵琶等民族乐器从民间的原始状态逐渐迈向专业音乐教育领域。1927 年国立音乐院⑤即后来的国立音专。在上海成立,琵琶演奏家朱英等人的加盟,再次推进了中国民族器乐表演由民间迈向专业的成功转型。

几乎与此同时,江苏道士阿炳(华彦钧)、广东音乐代表人物吕文成等民间艺人,依然将双脚扎根于民间音乐的土壤,并努力将表演的触角伸向了现实主义题材,反映出中国的民间艺人位卑未敢忘忧国的情怀。

20 世纪20 年代初期,尽管北京、上海等地已经有师范学校、专科学校开始教授中西乐器,然严格意义上讲,中国专业音乐教育(尤其是西乐)的源头仍应追溯至国立音乐院(1927)。中华人民共和国成立后,伴随着中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院等各级各类音乐艺术院校的建立,中国的专业音乐表演教育获得了空前的长足进展。

毫不夸张地说,中国的流行音乐和专业音乐几乎是起步于同一条起跑线上—1927年。是年,时代曲⑥即此时的流行歌曲。《毛毛雨》的翩然而至,预示着流行音乐开始大踏步地登上了中国历史舞台,在开启中国流行音乐史第一个高潮—“黎锦晖时代”(1927—1936)的同时,亦在不经意间形成了以黎锦晖为领军人物的“黎派”。“黎派”的代表作及其影响,一直延续到中国流行音乐史第二个高潮—“后黎锦晖时代”(1937—1949),成为中国音乐史上一个不可绕行的坐标,以至于在20 世纪50 年代后的香港国语时代曲和台湾流行音乐中均能寻觅到其踪迹。

(三)音乐作品和音乐现象

按照一以贯之的传统,笔者将音乐作品分为声乐作品和器乐作品两大类。其中,前者包括歌曲、合唱和歌剧⑦包括音乐剧。,后者包括室内乐⑧包括民族室内乐作品。、交响乐⑨包括民族管弦乐作品。和舞剧。

在中国现当代音乐史上若干个蔚为壮观、此起彼伏的音乐现象中,如果依据其对历史进程的推动作用、转折意义来看的话,有三个时期显得颇为突出,“五四”时期、“抗战”时期和“改革开放”四十年。

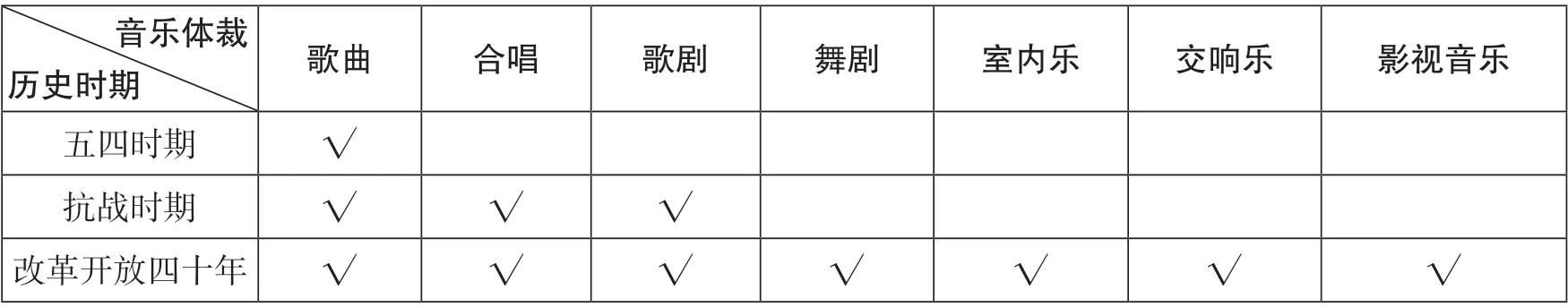

如果将音乐体裁和历史时期分别作为坐标系的横轴、纵轴的话(见表1),我们不难发现:在179 年的中国音乐历史长河中,“五四”时期⑩“五四”时期亦有《海韵》和《麻雀与小孩》等合 唱、儿童歌舞剧体裁的作品,但未能形成合唱、歌剧体裁创作的“大气候”。“抗战”时期的马思聪、江文也、谭小麟等作曲家,亦有室内乐、交响乐等体裁的创作,然同样未能形成室内乐、交响乐等诸体裁创作的“大气候”。几乎是歌曲体裁一花独放;“抗战”时期是声乐作品(歌曲、合唱、歌剧)一统天下;“改革开放”四十年几乎所有体裁都在开花结果—“凡是能开的花,全在开放;凡是能唱的鸟,全在歌唱”。

表1 音乐体裁和历史时期

“五四”时期正值中国专业音乐、流行音乐处于历史的起跑线上,故主、客观条件决定了此时的中国音乐界只能/不得不将聚焦的目光投向歌曲—艺术歌曲、儿童歌舞表演曲和时代曲。历史有时候的确很有趣,这三个看似风马牛不相及的歌曲体裁,却能够在同一时期同时登上中国音乐的历史舞台。其中,艺术歌曲不仅是中国专业作曲家最早涉足的创作体裁,也代表了当时中国专业音乐创作的最高水平。更有趣的是,儿童歌舞表演曲和时代曲,竟然主要出自同一位作曲家、同一个歌舞表演团体—黎锦晖及其麾下的明月歌舞团。黎锦晖和明月歌舞团亦在有意无意间开辟了一个生机勃勃的“黎锦晖时代”,塑造出了中国流行音乐史上第一个也是对后来者影响深远的“黎派”。

战争的特殊性决定了“抗战”时期亦是声乐作品(歌曲、合唱、歌剧)的海洋,不论是“根据地”“大后方”,还是“沦陷区”。不同的是,“根据地”“大后方”怒吼的抗战音乐,与“沦陷区”浅吟低唱、远离现实生活的“时代曲”,共同构筑了“抗战”时期中国音乐创作的实际版图。其中,延安的《黄河大合唱》和歌剧《白毛女》,重庆的艺术歌曲《嘉陵江上》和上海的时代曲《夜来香》表现尤甚。众所周知,艺术体裁虽各有不同,然却没有高低贵贱之分。《黄河大合唱》和歌剧《白毛女》不仅在“战时”出色地发挥出“号角”“武器”的作用,而且直至今日依然放射出耀眼的光芒,令中国的其他作曲家、后人不能望其项背。艺术歌曲《嘉陵江上》在彰显“大后方”专业作曲家忧国忧民情怀的同时,亦折射出以贺绿汀为代表的中国作曲家,勇于尝试以“小众”的体裁谱写出“大众”心声的意识。而时代曲《夜来香》则更是以超凡脱俗的品位和气质,反映出在夹缝中求生存的“沦陷区”作曲家、都市民众对精神生活的向往和憧憬。

“改革开放”四十年是中国音乐最突飞猛进的一个时期,这早已是一个不争的事实。中国的几代作曲家在此时尽情地信马由缰于几乎所有音乐体裁的创作,并取得了骄人的成绩。中国音乐的历史、中国受众“线性思维”的审美惯性,决定了不管到何时,旋律至上的歌曲永远是最备受关注的音乐创作体裁,无论是飞入寻常百姓家的通俗歌曲/流行歌曲,还是高居金字塔上层的艺术歌曲或具备艺术歌曲气质的影视插曲。尽管歌剧、舞剧创作均呈现出数量的优势,但前者的“质量”还有待时间的检验,后者亦普遍存在着“厚舞薄乐”的窘境。相比之下,此时的交响乐创作走出了国门,在数量、质量上均呈现出逐步上升的趋势;以不可辩驳的事实,验证了中国日益增强的文化软实力,让国际乐坛听到了用交响乐这门“世界语”讲述的“中国故事”。

二、两个问题

(一)传统继承

中国的民族民间音乐一直是几代中国作曲家取之不尽、用之不竭的创作源泉。不论是“国立音专派”,还是“延安鲁艺派”;不论是青木关的“山歌社”,还是“高举平民音乐的旗帜”的“黎派”;都在民族民间音乐素材的挖掘上殊途同归,并以此在179年的中国音乐历史长河中占据了自己的一席之地。

和欧洲各民族乐派相似的是,以上各派内部的“师承”关系,直接促进了各派的艺术生命力、历史影响力,以及在中国乐派中“这一个”的“派”个性的光芒闪烁。

作为国际乐坛上正在逐步令人瞩目的“中国乐派”,其本身就是一个由量变到质变的结果,并非空穴来风。然,中国乐派若想在世界民族乐派之林找到自己的立锥之地,只能依靠中国作曲家、表演家的团结,因为单凭作曲家和表演家个人的力量去征服世界的时代已然结束,一个亟须万众一心、众志成城的新时代正在向我们款款 走来。

正如前文多次所言,歌曲一直是中国音乐创作的第一大体裁。从风起云涌的抗日救亡歌咏运动,到如火如荼的群众歌曲,从《战地新歌》中涌现出的革命抒情歌曲,到改革开放初期的通俗歌曲,歌曲始终屹立于中国作曲家的创作前沿,无时不代言中国人民的文化生活水准和时代审美需求。作为一种音乐创作体裁,歌曲在今日中国好像已经没有任何可以用作定语的“帽子”了。从表面上看,好像看不出任何端倪;然静心想来,没有“帽子”本身就是一种时代的进步,反映出受众群对歌曲体裁认可的深入。

相比之下,作为“大部头”体裁的歌剧,自1945 年起沿着“白毛女道路”直指“第二次歌剧高潮”,并迎来了“人人争唱洪湖水,处处都闻红梅赞”的盛况。改革开放之后,由于众所周知的原因,歌剧编导、作曲家们要么一味迎合所谓大众的口味—“旋律+伴奏”,要么过于追求所谓一唱到底的“全唱型歌剧”,其结果是过犹不及,客观上偏离了“白毛女道路”。尤其是近年来,民族歌剧创作层出不穷、获资助接连不断,然歌剧质量呢?观众反应呢?好像不尽然也。倒是复排的《白毛女》、《小二黑结婚》和《洪湖赤卫队》等经典歌剧作品,依然是摩肩接踵、余音绕梁。此状况难道不值得今天的人们深思吗?

自学堂乐歌时期起,中国音乐创作便秉承中国文人墨客历来的悠久传统—文以载道,也就是我们常说的他律论美学思想。尤其是进入“五四”时期后,他律论呈现于几乎所有音乐创作领域。哪怕是艺术歌曲,也或多或少地承载了当时中国作曲家的某种特殊情感。此传统至新潮乐派开始出现断层,尽管这批新潮音乐作品在标题上似乎依然是他律论的,然在笔者看来却堪称“有标题的无标题音乐”。此现象至今仍然存在,可能还将在一定的时间范围内继续存在。

如果说179 年的中国音乐历史长河中有两个巨星闪烁、巨作纷呈的伟大时代,那么一定是“五四”时期和“改革开放”时期。

因为“五四”时期的海纳百川,所以才会有萧友梅、青主等集理论家、作曲家、教育家于一身的音乐巨匠,所以才会分不清赵元任、黎锦晖、刘天华等究竟谁是“专业”作曲家,谁是“业余”作曲家的奇特现象。究其原因,他们都是“复合型人才”。

同样,“改革开放”为中国、中国文艺界和中国音乐界营造了一个多元共生、唯才是举的新时代,所以才会有“三驾马车”的并驾齐驱,才会有“两个怪胎”(流行音乐和新潮音乐)的登堂入室。究其原因,改革开放使然。

(二)未来引领

中国音乐在未来最需要什么样的人才?答案就是前文提及的“复合型人才”。

前不久出现的《我是唱作人》节目令人们记住了“唱作人”这个名词。笔者对“唱作人”的理解即创作型歌手。其实早在“民国”时期,中国的流行音乐界便已有此类人才,如“黎锦晖时代”的严华,“中国五人帮”⑪“中国五人帮”即“民国”时期时代曲创作领域备受瞩目的五位作曲家:梁乐音(1910—1998)、严工上(1874—1953)、陈歌辛(1914—1961)、黎锦光(1907—1993)和姚敏(1917—1967)。之一的姚敏,“改革开放”之后大陆涌现出的刘欢,以及中国台湾叶佳修、罗大佑、李宗盛、周杰伦等。专业音乐界同样有许多“复合型人才”,远有欧洲的作曲家/指挥家门德尔松,作曲家/演奏家莫扎特、肖邦、李斯特,近有活跃于世界乐坛的指挥家/演奏家巴伦博伊姆、阿什肯纳奇,以及华人作曲家/指挥家谭盾、盛宗亮,华人作曲家/演奏家殷承宗、刘德海等。

诸“复合型人才”已然为中国音乐历史进程的推动做出了重要的历史贡献。但是,在此历史进程中,因为“复合型人才”的缺失,亦暴露出一些问题和不足。

“民国”时期流行音乐之所以有“黎锦晖时代”和“黎派”,之所以有“中国五人帮”,是因为此时、此派拥有黎锦晖、陈歌辛、姚敏等词曲兼长的作曲家。然而,之后中国当代歌坛却鲜有如此词曲兼长的作曲家,实在是一件憾事。尽管20 世纪80 年代还有王立平,然王立平却只有一个。

近年来如雨后春笋般产量惊人的中国歌剧,之所以时不时出现剧本和音乐“两张皮”的现象,原因当然是多方面的,然主要原因当首推剧作家、作曲家之间缺乏理想的沟通:剧作家没有为音乐做必要的“留白”,作曲家没有在剧本雏形之时便进入创作。无数事实证明,歌剧创作需要“编剧/作曲一体化”的“复合型人才”。

早在“民国”时期,聂耳就在其担纲作曲的影片/舞台剧中扮演相应的角色;20 世纪五六十年代,香港作曲家綦湘棠(1919—2007)也在其担纲作曲的影片中任“第二副导”和演员;印度宝莱坞的电影配乐作曲家常常兼任其担纲作曲影片的音乐导演……这难道对我们中国的影视导演和影视音乐创作没有一点启示吗?什么时候我们的影视音乐作曲家的培养途径拓宽了、视野开阔了、能力拓展了,中国的影视音乐创作水准也就自然会水涨船高了。

随着科学技术的飞速发展,作曲家的艺术表现手段也不断丰富而多样,但有一点不可小觑—到任何时候音乐都是用来听的,而不是用来看的,更不是用来玩的。当然,如果音乐作品在好听的基础上,还能好看,甚至好玩,那是锦上添花。遗憾的是,近年来有一部分音乐创作,不论是专业音乐创作,还是流行音乐创作,似乎将精力过多地用在了好看或好玩上。如果某种/部音乐(包括流行音乐)作品只剩下好看或好玩,那么此种/部音乐作品距离步入穷途末路就为时不远了。

179 年的中国音乐史长河中此起彼伏的创作、表演的“巨星”们之所以能够星汉灿烂,盖因他们每个人都闪烁着个性的光辉。层出不穷、争奇斗艳的个性,最终使得中国音乐历史的长河,不仅“波浪宽”,而且“香两岸”,令他们永驻不同时代人们的心田。遗憾的是,似乎鲜有人考虑过如此众多的个性被汇聚于一“派”之时,他们的“共性”在哪里。我们都知道“两点决定一条直线”,那么无数个“点”聚在一起会是一番什么景象呢?如果我们能将中国音乐中无数个“点”组成的“直线”所汇成的一个或几个巨大的“焦点”找到的话,那不就是“中国乐派”的共性吗?当“中国乐派”的共性被寻觅到了的话,那么,“中国乐派”的“中国性”也就迎刃而解了吧?当然,这有待于参与研究的所有专家、学者的共同努力。

前文提及的“复合型人才”如果用一个动词来解释,即跨界。

跨界现象在中国音乐创作、音乐表演领域皆历来有之,以歌曲创作中的“艺术歌曲通俗化,通俗歌曲艺术化”表现尤甚。

在跨界的作曲家中,比较有代表性的:“民国”时期上海的刘雪庵、陈歌辛和黎锦光,20 世纪五六十年代中国香港的姚敏、李厚襄、叶纯之、林声翕和王福龄,20 世纪七八十年代中国台湾的李泰祥、刘家昌和古月,20 世纪90 年代以来中国大陆的谷建芬、徐沛东、赵季平、叶小纲、王黎光和三宝等。

在跨界的歌星中,比较代表性的:“民国”时期的李香兰、吴莺音、云云和欧阳飞莺,20 世纪五六十年代中国香港的葛兰、潘秀琼、方逸华和静婷,20 世纪七八十年代中国台湾的邓丽君、齐豫和蔡琴,20 世纪90 年代以来中国大陆的毛阿敏、韩磊、朱哲琴、姚贝娜和曹芙嘉等。

跨界的代表作有:邓丽君的专辑《淡淡幽情》(1983),何训田和朱哲琴的专辑《阿姐鼓》(1995),谷建芬的歌曲《那就是我》(1982)和《历史的天空》(1994),王立平的《大海啊,故乡》(1982)和《枉凝眉》(1987),叶小纲的《当兵的人在哪里》(2005),赵季平的《远情》(2006)等。

很显然,独辟蹊径的风格与令人耳目一新的特征,是诸跨界作品能够扎根于历史长河中的两个强有力的立足点。这难道不足以引起未来作曲家的思考吗?

从微观的角度看,中国乐派是“派中有派”,如前文中多次提及的“国立音专派”“延安鲁艺派”“黎派”“山歌社”“中国五人帮”“新潮乐派”“中国影视音乐创作群”⑫项筱刚《孤独的冼星海—近年来抗战题材音乐创作掠影及思考》,《星海音乐学院学报》2016 年第1 期,第17 页。和“家人跨界组合”⑬项筱刚《历史长河中的多道宏光—由“手写的流年—张宏光经典作品音乐会”引发的思考》,《人民音乐》2018 年第9 期,第24 页。。其中,“国立音专派”的血液,既汇入了抗战的“怒吼”声中,也为“民国”时期电影音乐、流行音乐第一次高峰的到来推波助澜,其涓涓细流甚至直通新中国成立后的上海音乐学院、中央音乐学院、中国音乐学院等艺术院校作曲学科,所形成的“合力”与深层影响是其领军人物—黄自先生当初难以想象的。“延安鲁艺派”更是对“新歌剧”的诞生,“十七年”期间的群众歌曲、合唱、歌剧等音乐体裁创作,产生了重要影响;直至1986 年“全国第五届音乐作品(合唱)评奖”中依然有参赛作品的开头朗诵词为:“朋友,你到过××吗?”而“黎派”的传承者—黎锦光,则更是一跃成为“后黎锦晖时代”(1937—1949)的领军人物,并与严折西等人屡屡间接地参与20 世纪50年代“香港国语时代曲”的创作,虽然因为客观原因在长达三十年的时间里该派音乐于中国大陆地区销声匿迹。

从宏观的角度及未来的发展看,“中国乐派”又可被视为“派中无派”,因为泱泱中华在“走出去”之时,只能也必须是“一个群体形象”,唱“同一首歌”。怎么办?办法只有一个:在专业音乐、影视音乐、流行音乐作曲家群体之间打破藩篱、填平沟壑。当然这说说容易,做起来很难。就这一点而言,“中国乐派”的发展和研究任重而道远。

中国音乐的创作和表演从“高原”走向“高峰”,道路到底有几条?目前下结论显然为时尚早。然有一条道路却是已然明晰可见—委约创作。关于委约创作,“北京国际音乐节”“北京现代音乐节”“上海国际艺术节”等国内音乐(艺术)节组委会已然走在了理论家的前列,并为理论家的理论构建提供了若干个具体而翔实的理论注脚。

时至今日,委约创作已是推动中国现代音乐创作/表演的重要手段之一,就世界范围来看,一般有两种模式。

模式一,机构委约。由某个基金会、音乐节组委会、演出院团向作曲家委约,如叶小纲的《峨眉》(为打击乐与小提琴和乐队而作)、盛宗亮的钢琴独奏曲《我的旁歌》、郭文景的歌剧《骆驼祥子》、陈其钢的小提琴协奏曲《悲喜同源》、金平的《船夫谣》等。此种模式似更成熟、更普遍。

模式二,表演家委约。由某个独奏/唱表演家向作曲家委约,如叶小纲的钢琴独奏曲《纳木错》、梁雷的管弦乐《潇湘》等。此种模式的推广更取决于表演家的眼光、财力。

笔者曾撰文指出:“‘委约创作’制度的建立,一方面表演家/们摆脱了‘巧妇难为无米之炊’的窘境,而不再总是演奏为数不多的那么几首‘经典’当代作品;另一方面作曲家从物质到精神都有了创作的动力和放矢之‘的’,并能够为委约方‘量体裁衣’,何乐而不为?”⑭笔者同时指出:“委约之后的第二个问题便是对委约之作的期许。纵观近年来的中国专业音乐创作,不能说没有留下脚步声的重要作品,也不能说没有令人听后‘余音绕梁三日’之作。遗憾的是,这样的‘重量级’作品实在是屈指可数。窃以为有两个方面一直未能得到当代作曲家们的足够重视:1.作品的‘情感内涵’;2.作品的‘炫技性’。众所周知,不论时代发展到猴年马月,音乐的长处永远都应该是‘抒情’,而非‘叙事’,更难以‘讲理’。令人费解的是,部分作曲家却偏要勉为其难地让音乐作品去发挥‘非抒情’的功能,这样的作品能有持久的艺术生命力吗?其次,当部分作曲家们将过多的笔墨泼洒于音乐作品的‘非抒情’的功能之时,自然而然地便会忽略音乐表演之所以能够成为一门艺术,盖因其有着相当的‘炫技性’。试想一个从‘童子功’开始练起的表演家当他‘二度创作’一部‘炫技性’不甚突出的作品时,坐在台下的听众能进入此音乐的世界吗?梅西安的《欣喜之圣灵的凝视》为何能够吸引住包括童叟在内的中外听众?答案是不言自明的。近年来新创作的若干部中外协奏曲为何听后难以给人留下印象?答案也尽在不言之中。”项筱刚《现代音乐创作的启示—听2016 北京现代音乐节四场音乐会有感》,《音乐创作》2016 年第12 期,第86 页。今天看来,笔者依然坚持自己三年前的观点。

余 言

不论是音乐界,还是学术界,始终就有“理论应该指导实践”的说法。然在现实音乐生活中,此命题似乎一直停留在口号上—貌似一个遥不可及的学术理想。问题出在哪里?是理论家的理论滞后于作曲家的创作?是作曲家无视理论家的理论之存在?是理论家不屑于关注现实音乐创作?还是作曲家的创作不需要理论家的理论之支撑?原因好像很复杂,远非一两句话可以说得清、道得明。但有两点目前还是可以讨论的。

1.当代中国的一部分作曲家潜意识里还停留在“浪漫主义”时期,笔下的每一部作品就是作曲家的一幅“自画像”—“我写我的”。换言之,一部分作曲家习惯于将自己封闭在“我的世界”的象牙塔中,按照自己的经验、规划、想象,来勾勒、描绘、反映自己的“理想国”,至于最终出炉的作品是否具有可听性,是否能够听得懂,是否能够令人愉悦,是否能够留得住,是否能够“走出去”,都排在第二位,甚至可以忽略不计。更何况器乐艺术(尤其是交响乐作品)的独特性和语义的不确定性,使得一部分器乐作品的诠释有着广阔的空间,足以令听众的思绪纵横驰骋—怎么理解都行。也正因为此,当代中国的一部分器乐作品尽管有着貌似非常具体的标题,但实际上却是“有标题的无标题音乐”作品。不知这是当下中国音乐创作前瞻的标志,还是一种遗憾。

2.随着时代的飞速发展,包括音乐理论界在内的社会化分工越来越精细、越来越专业。此举在将音乐理论界的“专业分工”进一步细化并推向纵深的同时,也造成了同在音乐学的“屋檐”下,不同研究方向的音乐理论家却“你走你的路”,“直到我们无法接触”,直至最终习惯于“独自跳舞”。长此以往,音乐理论家连同一个屋檐下的其他音乐学研究方向的领域都知之甚少,怎么可能去关注当下的音乐创作呢?即便是包括笔者在内的音乐理论家因为自身研究方向与当下的音乐创作有着密不可分的关系,那也需要音乐理论家的自觉、自律和使命感,才能长期不懈地坚持听音乐会、听唱片、读总谱、做分析。问题是,即使做到了前述这些基础工作,也仅仅是理论家对作曲家的关注,还不能称之为二者“同步”。笔者理解的理论家与作曲家“同步”,即理论家对创作的思考与作曲家的创作实践在某些节点上能够“英雄所见略同”—不谋而合。令人欣慰的是,近年来,由于自身研究方向的原因,笔者一直持续关注某几位中青年作曲家的音乐创作,在数次沟通后,发现自己与他们在创作观念、创作规划、创作局限等方面似乎能“不谋而合”。那下一步该做什么?答案是肯定的—引领!也就是前文提及的“理论应该指导实践”。如何实现?笔者以为可分三步走:第1 步,理论与创作同步;第2步,理论走在创作的前列;第3 步,理论指导创作实践。当然,实现这个目标谈何 容易!