公选课《茶文化与茶健康》大班授课和评价方式研究

2020-11-26曾维丽张锋杰

曾维丽 张锋杰

1.漯河医学高等专科学校食品营养系; 2.漯河食品职业学院

公选课是指面向全校学生开设的以人文素质与科学素质教育为核心的综合素质类教育课程。开设公选课的目的是为了拓宽学生的知识面,增强学生的文化底蕴,培养学生多种技能,从而提高学生的综合素质,增强其适应社会的能力[1]。《健康中国2030规划纲要》指出,人民的健康要逐步从以治病为中心转向以预防为中心,优化健康服务供给模式,满足人民群众多样化、个性化的健康需求。

茶,起源于中国,自“神农尝百草,得荼而解之”,已有五千多年的历史。茶中富含茶多酚、茶氨酸、咖啡碱等物质,具有抗辐射、抗衰老、防癌抗癌等功效,古人称之为万病之药。目前,中国是世界上茶叶产量最大的国家,而茶叶的人均消费量却远低于欧美国家;茶道源于中国,但是日本和韩国却将其发扬光大。所以,提高大学生对茶文化的认识水平,增强其对茶健康的认识,既是弘扬优良传统文化的需要,更是引领健康生活方式的需要。

课程自开设以来,取得一定效果,但仍存在不少问题。究其原因主要是:1.学生茶学知识匮乏。根据调查,约百分之九十七的学生只知道瓶装绿茶、冰红茶,不知道中国的传统茶;百分之百的学生不知道茶的种类等知识。2.由于选课人数较多,每班均在120-150人,此种大班上课传统采用纯理论讲授,学生听课效果差。3.学生成绩评价模式单一,不能更好的激发其学习热情。惯用的期末考核成绩由平时考勤和期末考试(撰写小论文)两部分组成,缺乏带有实践性质的过程性考核成绩。因此,改革大班授课时的授课内容、授课方式和考核方法等迫在眉睫。

一、结合时代特点,整合教学内容

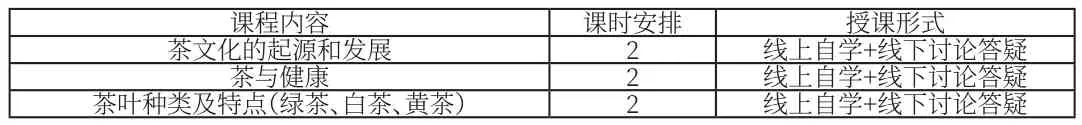

根据学校课程设置的安排,《茶文化和茶健康》共16学时,1学分。由于课时有限,而又为了达到让学生认识茶、会泡茶的效果,授课时将课程内容进行整合,具体安排见表1。

二、根据课程内容,创新授课模式

以往的授课方式均为课堂(线下)理论授课,为了增强学生实际动手的能力,让同学们充分感受泡茶的乐趣,激发其学习热情和对中国茶文化的热爱,提高授课效果,课程授课调整为线上和线下相结合的方式,每一部分的授课方式见表1。

(一)线上自学

教师利用网络平台完成《茶文化和茶健康》线上课程的建设。课前,教师在平台上发布课程的学习任务、目标、学习视频、测试试题和互动讨论等内容;学生根据要求完成学习任务,记录学习中的难点、疑惑等问题并提交学习平台,教师记录问题。

表1 《茶文化和茶健康》课程内容安排如下

茶叶种类及特点(乌龙茶) 2 线上自学+线下讨论答疑茶叶种类及特点(红茶、黑茶) 2 线上自学+线下讨论答疑认茶样 1 线上自学+线下面授茶的泡制 3 线上自学+线下面授集中答疑与测试 2 线下面授

(二)线下讨论答疑

课堂上,教师首先解答同学们在学习中存在的问题,而后就学生集中反映的难点和热点问题进行讨论,并对课程内容进行总结和归纳。

(三)线下面授

认识茶样和泡茶实操,是课程改革的重点。

认识茶样,上课时,教师发放六大茶类的典型茶样,学生观其形、察其状、闻其香,进一步加深对不同茶类的感官认识。茶的泡制,利用食品营养系茶艺实训室,教师首先让学生根据预习的视频口述泡茶的关键步骤,而后找学生代表上台演示,根据演示过程和最后茶汤的感官评定结果,对泡制过程存在的问题进行详细的点评,而后就泡茶的关键步骤再次进行演示,并要求学生掌握。由于选课学生人数多,而课堂时间和茶具有限,不能课上实际操作的同学,可以利用食品营养系茶艺实训室每周定点开放的时间预约练习,也可以采用录制小视频上传学习平台或学习交流群邀请老师和同学进行点评的方式进行。

三、根据授课模式,革新评价方式

《茶文化和茶健康》传统的考核方式以“一卷式”的期末试卷考核为主,此考核方式重理论轻实践,忽视学生的学习态度、学习能力的培养,抑制学生的学习兴趣。过程性考核是在教学过程中基于对学生学习全过程的持续观察、记录、反思而做出的发展性评价,是一种动态、全面、客观的评价体系[4]。课程授课方式改革后,将线上视频学习、测试、讨论和线下实操、自主练习等过程性内容均纳入考核的范围。根据本课程的特点,设计期末考试和过程性考核所占总分的比例分别为40%和60%,其中形成性考核的方式由平时纪律(5%)、平时学习表现(线上视频学习20%、测试5%、讨论5%、线下实操15、实操自主练习10%)等形式组成。

结论:根据课程授课任务和特点,通过调整教学内容、改革教学模式和考核方式,提高了学生学习的积极性和主动性,增强了其对传统茶文化的学习热情,大大改善了传统大班授课的效果。课程的开设为学生健康生活方式的养成和优良茶文化素养的培养起到了非常重要的作用。