护理质量持续改进在子宫肌瘤患者护理中的应用效果

2020-11-25徐锦

徐 锦

(锦州市太和区医院妇产科 辽宁 锦州 121000)

子宫肌瘤为女性患者常见的良性肿瘤,多数子宫肌瘤患者患病之后并无显著症状,仅可在超声检查、盆腔检查时被发现,少部分症状明显的子宫肌瘤患者会出现白带增多、流产以及疼痛等症状。现阶段对该疾病的主要治疗方式为腹腔镜剥除术,虽然该手术方式的治疗效果良好,但由于恢复时间长,因此也需要进行有效的护理。常规性护理方法仅包括基础性护理,并未对患者的需求和实际状况进行动态分析,因此护理效果有限。有学者提出护理质量持续改进型护理,此种护理方式更为重视在传统护理方式上进行问题分析、提出改善措施,持续提升护理质量[1]。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年2月至2020年1月我院收治的子宫肌瘤患者80例。根据随机单双数法分为对照组(n=40,基础护理)与观察组(n=40,护理质量持续改进)。对照组患者年龄25~56岁,平均年龄(41.46±1.75)岁;病程2~7年,平均病程(7.37±1.00)年,体质量48~69 kg,平均体质量(54.06±3.06)kg;子宫肌瘤分期:Ⅰ期12例、Ⅱ期18例、Ⅲ期8例、Ⅳ期2例。观察组患者年龄23~58岁,平均年龄(41.42±1.75)岁;病程2~8年,平均病程(7.29±1.12)年,体质量47~69 kg,平均体质量(54.06±3.12)kg;子宫肌瘤分期:Ⅰ期11例、Ⅱ期19例、Ⅲ期8例、Ⅳ期2例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①患者通过临床症状和妇科检查确诊为子宫肌瘤[2];②患者肝肾功能正常;③患者签署知情同意书。排除标准:①子宫内膜和宫颈管恶性病变患者;②有血液疾病或贫血患者;③病例资料不全患者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 患者采用基础护理。为患者就诊的状况进行介绍,叮嘱患者治疗期间的注意事项,同时也为患者进行用药指导和生活方式指导。

1.3.2 观察组 患者采用护理质量持续改进。首先组建护理质量持续改进小组,主要由护士长、护理骨干以及护理管理部门人员组成。护理骨干主要为技术中坚,起到提升护理质量的作用;护士长则为组织和管理人员;管理部门人员的主要作用在于监督护理措施的落实效果。护理人员需早晚坚持查房,依据流程进行交接班,核对相关信息。定期进行护理问题的总结,并组织人员对问题进行分析,并提出解决方法,为护理质量的提升打下基础。具体方法如下:①人员管理。首先所有人员均需进行护理质量持续改进知识培训。通过培训有效提升护理人员的责任感和荣誉感。同时编写《护理人员子宫肌瘤护理手册》,主要目的为使护理人员理解护理质量持续改进的方式和作用,并对基础性护理方式和护理流程进行普及。②病情分析。入院后即为患者的病情进行分析,分析患者是否出现月经量增多和周期性出血等症状,若出现异常情况则立即通知医师。分析患者尿频、尿急、腰背酸痛和白带增多等状况,若出现异常情况则立即采用应急措施,防止病情恶化。③心理干预。由于该疾病有反复发作的特点,多数患者会出现抑郁、烦躁等负性情绪,护理人员需耐心地为患者讲解疾病知识、多发问题、预防措施,控制其不良情绪,提升其治疗依从度。④饮食指导。叮嘱患者科学合理地搭配饮食,多摄入维生素丰富的水果和富含膳食纤维的食物,禁止摄入刺激性和油腻食物,养成良好的生活习惯,定期休息,保证睡眠充足。做好个人卫生,定期清洁身体。⑤定期分析解决问题。每月组织护理讨论会,主要对上阶段护理中存在的问题进行分析。采用头脑风暴法,鼓励参与人员提出各种解决方式。之后对每个解决方式进行深入分析、讨论。通过研究制定下阶段的护理方式。

1.4 观察指标 ①比较两组患者护理效果。护理效果判定标准如下。显效:阴道B超检查提示肌瘤消失且子宫恢复正常大小;有效:用药治疗后6个月阴道B超检查提示肌瘤缩小为服药前的1/3大小;无效:肌瘤并未缩小。②比较两组患者干预后1周、3周、6周的生活质量评分,采用生活质量量表进行评价,总计8项,每项1~5分,得分越高表示患者的生活质量越好。③比较两组患者护理质量评分,主要采用我院护理质量(包括护理安全、病房管理、护理文书、基础护理4项)评价方式进行评估,总分为100分,每小项各25分,得分越高表示护理质量越好。

1.5 统计学方法 应用SPSS23.0软件对本文数据进行统计分析,计量资料(包括护理质量评分和生活质量评分等)采用()表示,组间比较行t检验;计数资料(包括护理效果等)采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理效果的比较 对照组患者中显效17例、有效17例、无效6例,总有效率为85.00%(34/40);观察组患者中显效21例、有效18例、无效1例,总有效率为97.50%(39/40)。观察组患者护理总有效率较对照组更高,统计学差异显著(χ2=5.026,P<0.05)。

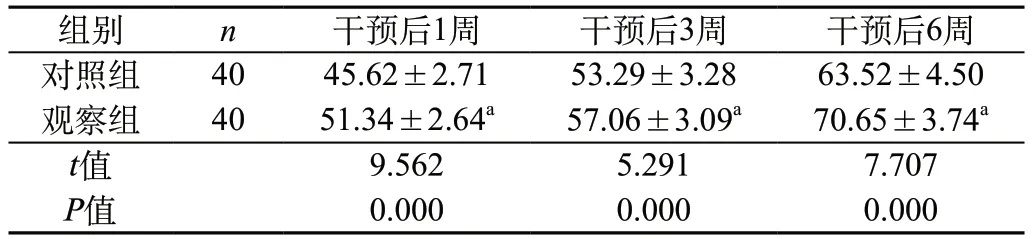

2.2 两组患者干预后生活质量评分的比较 观察组患者干预后1周、3周、6周生活质量评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者干预后1周、3周、6周生活质量评分的比较(分,)

表1 两组患者干预后1周、3周、6周生活质量评分的比较(分,)

注:与对照组比较aP<0.05。

2.3 两组患者护理质量评分的比较 观察组患者护理质量各项评分均高于对照组,差异有统计学意义(t=6.380、5.291、5.981、6.821,P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理质量评分的比较(分,)

表2 两组患者护理质量评分的比较(分,)

注:与对照组比较aP<0.05。

3 讨 论

子宫肌瘤为女性生殖器官的常见疾病,发病人群多为40岁左右女性,发病率可达30.00%。该病的临床症状并不典型,仅在体检时方可发现,因此多数患者发现该病时已处于中晚期。现阶段临床对该疾病的治疗以微创手术为主,虽然其治疗效果良好且患者并发症少,但多数患者会在护理过程中出现抗拒问题,因此选取有效的护理方式提升干预效果十分重要。

基础护理主要从就诊状况介绍、注意事项分析以及用药和生活指导等方面入手,多数患者通过此护理方式均可得到有效的护理[3]。但由于患者的病情是动态发展的,因此若在护理过程中缺乏灵活的应对策略则会使患者的护理质量受到影响。护理质量持续改进可有效地解决此问题,其不仅为护理人员制定护理操作流程,同时也定期对护理问题进行分析,并提出有效的改进措施,通过此护理方式多数新型问题都可以得到有效的处理[4-5]。在护理质量持续改进流程中,首先组建护理质量持续改进小组,主要由护士长和护理骨干以及管理部门人员组成,这样不仅能够保证护理一线问题得到重视,也可以对护理工作起到监督的作用。同时也对所有人员进行护理质量持续改进知识培训,其主要目的在于推广新型的护理方式。通过手册的方式进行护理流程的介绍,可以发挥长期的指导效果,多数护理人员通过培训和指导后其护理质量均得到提升。其次,还包括为患者进行病情分析、心理干预、饮食和生活指导。其中,病情分析的主要目的在于能使护理人员在护理前对患者的病情状况有基础性的了解,同时对患者常见的问题列出不同的护理对策,确保患者在出现任何问题时都能在最短的时间内得到处理[6-8]。心理干预的主要目的在于帮助患者认识疾病及其治疗、护理方式,干预后多数患者可正确面对护理和治疗,同时患者的情绪也得到有效的缓解。饮食和生活指导则以帮助患者形成良好的饮食和作息习惯为主,不仅可提升患者的自身免疫力,也可提升护理效果,加速疾病康复。最后则为定期分析问题,主要方式为定期对护理问题进行总结,通过对上阶段问题的分析,提出有效的解决方法[9-11]。由于所有问题均得到分析,且可定期制订护理方式,因此患者的各种问题均得到有效的处理。本次研究结果得出,观察组患者护理总有效率较对照组更高(P<0.05)。分析可知,由于患者在疾病治疗过程中得到动态的护理,护理人员可依据患者的病情和身体变化情况提供对应的护理,因此患者的疾病干预效果得到改善。观察组患者干预后1周、3周、6周生活质量评分均高于对照组(P<0.05)。分析其原因为,患者在护理过程中不仅得到疾病的护理干预,同时患者也得到生活、饮食以及作息习惯的指导,因此患者的生活质量水平得到有效提升。分析不同护理干预方式下患者的护理质量时得出,观察组患者护理安全、病房管理、护理文书以及基础护理评分均高于对照组(P<0.05)。由上述可知,护理质量持续改进可有效实现护理的流程化和动态化,同时护理人员对护理方式的掌握度也更高,因此整体的护理质量评分更高。也有学者提出,护理质量持续改进时不仅可提升患者的护理干预效果,同时也可提升护理质量,和本次研究结果一致[12]。

综上所述,护理质量持续改进应用于子宫肌瘤患者护理中,可提升患者的护理效果,改善患者生活质量,并有助于提高护理质量。