用光来描绘“黑暗的房间”暗箱:复制装置中的错觉世界

2020-11-25史河

史 河

一、如何制造悬浮在空中的图像

暗箱(Cameraobscura)在拉丁文中意为“黑暗的房间”。

在公元前4世纪,春秋战国时期,墨翟就已经把对小孔成像的理解记录在了《墨经》之中,他提及,当将物体反射的光线透过一个小孔投射到一个黑暗的平面上的时候,在这个黑暗的平面上,就会显现出物体倒置的影像。这个小孔成像的发现,将光线与影像的形成联系在了一起。2000多年之后的欧洲,“亚里士多德通过柳条观测太阳的影像投射,记录了它形成的原理”2。

最简单的暗箱是通过箱子上面的小孔,将物体表面的光反射至小孔对面的箱壁上,在箱壁上,就可以看到这个物体上下颠倒的影像。早期的暗箱是中世纪的天文学家用来观测日食和月食的工具。列奥纳多·达·芬奇发现其实眼睛的功能与暗箱类似,会将物体颠倒的图像呈现在视网膜上。“自然注定了在空间中的一切点上,其对面物体都朝这些点发射图像,这些图像最后都按照光锥的形状传播,最后缩减为一点。要不是这样的话,眼睛就不能在空间任何位置都看到东西,看到朝着它们的形状和品质。……可以清楚地证明,所有物体将表征它们的性质、形状和色彩的像充满于空气中的每一个部分,各种各样的物体的像通过一个小孔,各条光线在小孔相交,使物体发射的锥体倒转,因此在小孔对面的黑暗平面上映现上下颠倒的物像。”3

1568年,丹尼尔·巴尔巴罗所著的《论透视》是最早提到暗箱投射的艺术技法书:“在窗户上开个孔……像眼镜片那么大。然后取一块凸透镜,不是凹透镜,大小要像近视眼青年戴的眼镜片。把这块镜片装到小孔里,关闭门窗,除了小孔透亮,别处都不通光。这时若把一张纸放在透镜前,你就能在纸上清清楚楚看到屋外的全部景色……纸上的形体跟真的一样,而且调子的渐变、色彩、阴影、运动、云彩、水波、飞鸟等全都能看见。这个实验需要在阳光强烈的时候做,因为阳光有显现景物的巨大力量……于是乎,照着纸上景物的轮廓,你可以用铅笔把所见全画下来,然后根据自然显现的样子布设画面的色彩和影调,要把纸固定牢,直到完成素描。”4后来在那不勒斯内科医生詹巴蒂斯塔·德拉·帕尔塔的论文中对艺术家使用暗箱辅助绘画提出了建设性的建议。

康斯坦丁·惠更斯是一位诗人,他在英国生活的时候,结识了英国的同胞、发明家内琉斯·德雷布尔,在惠更斯的一些书信当中,他提到了德雷布尔制造的一些暗箱:“我家里现在有德雷布尔的器材,它借助黑房间里的光线反射,无可怀疑地产生令人吃惊的绘画效果。我无法用语言描绘它的美。它产生的画是活的,和它相比,其他一切绘画都是死的。它就是生命本身,甚至更高妙的东西。人物轮廓和运动结合得如此自然,令人愉悦。”1676年,阿道夫大学的一位数学教授休士伦,在《实验与好奇》一书当中提出在暗箱里面加入一块45 度角的反光镜,上方加上一块透明玻璃,在玻璃上可以放上半透明的油纸,就可以用来辅助绘画。之后,随着凸透镜和镜子的使用,经过改造后的暗箱,能够使被投射的物体的影像更加清晰地投射在纸面上,可以用来绘制图像。

17世纪早期这种绘画方式得到了广泛的使用,17 世纪中叶,暗箱被改造得更为小型化、便于使用。比奥尔茨堡大学的萧特教授在《光学魔术》一书中记录了手提式的暗箱:由一大一小两个箱子组合而成,使用者可以通过调整箱子的伸缩来调节图像的焦点。17世纪暗箱在绘画中的使用迎来了它的全盛时期;18 世纪末到19 世纪初,艺术家们在创作过程中大量地使用暗箱作为辅助,甚至暗箱对于至文艺复兴时期以来艺术家们在画面中所追求的透视错觉都产生了一定的影响;19 世纪早期,除了传统的暗箱机器装置,一种新的“用光来描绘”的艺术形式——摄影,开始逐渐成形。时至今日,一些艺术家在创作当中,还会使用暗箱或者类似暗箱的装置。

二、“绘画的第一性”:作为艺术和作为科学的双重本质

让·罗伯茨曾经提及:“人们常说荷尔拜因是靠一种描摹设备来准确造型,帮助他在伦敦建立起稳固的绘画业务。据说同时代的其他北方艺术家(比如丢勒)都用类似设备,荷尔拜因很有可能也这么做。”

荷尔拜因的作品给观众的最直观的印象是,画中的人物都是面无表情的“扑克脸”,这也是荷尔拜因画面中突出的一个特点,他常常用出乎常人的冷静思维构建着自己的画面世界,就以图1的素描为例,他对于造型的敏感和借助暗箱的辅助,在自己的画面里面以近乎造物主般的准确再现客观世界中的对象,面无表情的画中人说明了荷尔拜因剔除了个人的情感因素,以不紧不慢的线条再现出了人物的轮廓线,画中的线条又都是一气呵成的,这些线条不曾改动,但是每条线的位置都准确无误,画中的每一根线条都恰到好处地暗示了对象的形体,但是这些线条又不是作为对象的轮廓而存在,它们代表的是对象形体的边缘,是画面中构成“图像”的根本方式,也是画家心象与世界合二为一的具体呈现。

图1 小汉斯·荷尔拜因素描

图2 小汉斯·荷尔拜因 大使们 木板油画 207 cm×210 cm 1533 年

用暗箱投射出来的对象的景象会有以下的特点:客观对象多是从正面进行表现的,整体的调子都十分统一,同时会具有强烈的光影对比,背景深暗;景深有限,这些特点都是由于暗箱器材的局限而形成的。这就需要艺术家们找到办法来克服上述缺陷,也需要艺术家的技巧才能使所有的画面中的元素都处在一个连续一致的空间当中。康斯特布尔就曾以辛辣的口气说过:“自然的观看术就如埃及象形文字的读解术一样,需要学而知之。”拉斯金也曾说过:“大自然的真实不能被未经训练的感官所察觉。”5

荷尔拜因在1533 年创作的《大使们》(图2)主要描绘的是当时英国的贵族们。画家以直观的、高度写实的手法摹写了法兰西驻伦敦大使——让·德·丹特维尔(画面左边)和拉斐尔大主教乔治·得赛尔维(画面右边)的等身像,画家对于画中人物的衣物的褶皱、阴影和精细图案的刻画没有丝毫稚拙之处,拉斐尔大主教衣物上的图案严密无疵地与褶皱吻合,而使用光学器材是能够实现这样的画面精度的唯一办法。再看两位贵族之间的桌子上摆放的物件,断了一根弦的鲁特琴的透视缩短得让人十分信服,鲁特琴旁边的地球仪的球形表面的透视也准确得令人难以置信,如果没有借助光学仪器辅助的话,完成这样的一张画几乎是不可能的。同时,这张画也有着使用光学器材的明显的特点,画中的两个人物几乎都是正面朝向观众,人物身上的光线非常强烈,室内环境的景深较小。

但是,正如前文所述,光学器材可以辅助画家作画,但是光学器材本身是不会画画的,画面中的内因与外因还是需要艺术家来构建。在这张画面当中,绝对价值与生命表现之间的对合,是以一种荷尔拜因式的,对于自然事物的有机地准确地复制体现出来的。

正如瑞士当今研究绘画视觉感知的著名学者、伽达默尔高足博姆所说:“图画的三维透视构造来自截取日常定点视看的某个截面。”6所谓画面的“信息功能”指的是“画面可用文字等其他非视觉手段进行叙述的东西,这往往是情节等故事类事件,因而,对象要画清楚。这样,对象辨认就成了传统画法的基本框架,即所画对象要被观者清楚地辨识”7。

荷尔拜因在《大使们》当中,是以超凡的复现客观对象的绘画技巧体现出了客观物象之间的关系与时代精神。画家通过对整个室内富丽堂皇的装饰,画中人物用高级皮毛和丝绸制作而成的衣物的细致入微的描绘,让观众感受到了新贵族与资产阶级豪华、奢侈的生活。同时对画中一些细节的描绘又体现出了与世俗生活紧密联系的精神追求。就以桌子上面的摆设为例,桌面上摆放的天球仪、日晷、象限仪等体现出了其时人们对科学精神的追求;桌子下层摆放着的地球仪、书本、鲁特琴、长笛等则象征着当时的科学与艺术以及生活之间的相互融合。通过对这些客观物象的严谨的描绘与再现,荷尔拜因以一个艺术家的身份对当时时代科学、宗教、艺术等之间的关系与地位做出了自己的判断,整张画既是对当时社会贵族生活的真实写照,也是那个时代盛行风尚的浓缩。

三、辅助构图的仪器

莱布尼茨曾经提出过一个观点:“世界是由多重观点所组成的。”“对莱布尼茨而言,单子展示了片段化而去中心的世界、全知观点的缺无,也表达出一个事实,即每个立场都暗含根本的相对性。……不过,莱布尼茨同时也坚称,每个单子都有能力从其有限的观点,在自身中反映整个宇宙。”8莱布尼茨认为:“暗箱并非被动收受的装置,而是被赋予了组构其所接收之意念的内在能力:为增加(观察者和暗室之间的)类同,吾人应假定这暗室中有一接收物类的幕,但它并非均一不变,而是因褶皱而多样化,代表内在的知识;尤有甚者,这个幕或膜因受有张力,于是有了一种弹性或动力,而它的动作(或反应)的确既可适应过往的褶皱,也可适应新的褶皱。”9

图3 卡拉瓦乔 多疑的多马 布面油画 107 cm×146 cm 1602 年

图4 卡拉瓦乔 朱迪斯与霍洛弗尔尼 布面油画 145 cm×195 cm 1598 年

图5 约翰内斯·维米尔 老鸨 布面油画 143 cm×130 cm 1656 年

“我认为卡拉瓦乔是最善于利用光学器材的艺术家,他仿佛是在用照相机画画。出现在他作品里的新型空间是其独特空间建构法的结果。”10“所谓的感性分配,是一个感性知觉的自明事实的体系,它同时揭示出一般事物的实存,并划定了事物之中各个部分和位置的界限。所以感性分配确定了一般事物哪些部分得到共享,哪些部分遭到排斥。”11

在《多疑的多马》(图3)中,可以明显看出卡拉瓦乔借助暗箱仪器帮助自己拼贴构图的痕迹。比如,多马和多马后面的人物的眼神并不协调,他们应该是要盯着基督身体侧面的那个伤口,他们的眼神都错过了那个位置,看向了前方。但是这些误差对于观众来说,似乎从来不是问题,因为卡拉瓦乔的画面“太过真实了”,这样的真实,实质上是来源于卡拉瓦乔通过一种更加自我的方式去创造画面的图像,他改变了以往宗教画面中的感性分配,让自己身边的人物形象和社会生活出现在其中。在这样的画面当中,在这样的图像构成中,艺术或者美感不再是某类特定人群的专属趣味,相反,所有人的感性都在画面当中得到重新分配。“我们看到了另一种历史形式证明了自身。在这种历史形式中,历史让自己出场,既稀松平常,也如同奇迹,正如一种原材料,在其中显现了光在水面上嬉戏,如同河岸上的诱惑游戏一样,在小船上,或在洒满阳光的平台上,在太阳之下,所有主体的平等的生命原则在此绽放。”12

正如凯斯·克里斯蒂安森所说:“卡拉瓦乔用刻压线条来准备底稿是个众所周知的现象,他用来划出刻线的工具可能是一支铁笔或者其他锐器。……可是它们的作用到底是什么?……《朱迪斯与霍洛弗尔尼》是第一幅要分析的画,其绘成年代也相对更早,可能就是在他受托为康塔雷利礼拜堂作画前不久完成的。这幅画中的刻线标定了朱迪斯左臂和肩膀的位置(不知怎么的,画完的左臂从标定位置往下移了一点)。朱迪斯右肘上的一对相交线可能是为了表明卷起的袖口的位置。画上还有条线沿着老佣人的颈部描出,和另外一条线一起确定了老佣人头部的位置(不包括头巾)。霍洛弗尔尼被割下来的头是全画构图的要点,其后脑、耳朵、下颌和右侧脸等部位分别用一条线标定。还有一条短刻线标出霍洛弗尔尼缩短了的胸膛的位置……不过毫无疑问,正是那些表面可见、刻画最显著的线条确定了全画最突出的构图元素。显然,它们的功能在于标定构图中的关键元素,而不是为描摹提供准确参考。”13可见,卡拉瓦乔的创作思维可能更像是一个导演,借以暗箱的辅助,他只需要搭建一次完整的场景,然后记录下整体的构图位置,之后就可以根据自己画面绘制的需要来创作了。

朗西埃提出过一种历史的形象:“通过破坏画布上的各个身体的生动的布局与场景所传达的伟大事例的示范效果之间的和谐关系,来保障其权力。”14“这种类型更关心的是直接将各种实际上出场的要素无一遗漏地呈现在画面上,而不是各个要素是否能连贯为一个统一而和谐的逻辑或画面。”15就比如卡拉瓦乔1598年所作的《朱迪斯与霍洛弗尔尼》(图4),画面中间穿着白衣伸展手臂正在割下霍洛弗尔尼头部的朱迪斯与画面中的另外两个人之间并不构成一种统一的关系。画中的三个人神色各异,一个惊恐,一个淡漠,一个凝视,这三个画中的形象既不构成烈士般的英勇就义的形象的集合或者呈现出其他的人性的表达,他们三人就似乎是活生生在实际场景中出场的异质性的集合,这是卡拉瓦乔试图用自己的凝视来面对现实生活中所发生的一切,把单一场景中看起来无关的一切元素断裂地综合在一个场景之中,用巴迪欧在《世界的逻辑》中的话来说:“这就是当下,一个不可被还原、不可被化约的复杂性的当下,而新的历史就是这种新的当下,对于所有真正的当下而言,我们当然可以希望,新的当下,就是消除各种遮蔽,在身体的救赎性的表面上显现出那业已失去的光辉。”16

“荷兰小画派”代表画家约翰内斯·维米尔的画中也有许多使用暗箱仪器的痕迹。他晚于卡拉瓦乔五十多年所绘制的《老鸨》(图5),画面当中有许多地方都和卡拉瓦乔的画面有着相似的、并不那么协调的地方。例如画中女性后面的那个人,按照比例来看,实在是太大了;画面右边的青花瓷酒壶也像是浮在了半空当中。此外,画面中占据了很大空间的一块土耳其基里姆花毯的刻画精细程度也令人惊叹,花毯上的纹样完全匹配了毯子的褶皱,这要完全依靠画家的肉眼捕捉到这样的细节难度是十分大的。

美国的光学专家蒂姆花了十四年的时间对维米尔的《钢琴课》做了科学的研究(图6):“以画面提供的视像做了一个类似的模型,恢复了如画面一样真实的立体透视框架,以人物与景物的透视关系安排了实体的位置,并推论出画家面对景物时的位置和角度,用照相机在当年维米尔绘画时所在的位置进行拍照。他们获得了与维米尔原画一样的画面构图,证明了维米尔使用针孔暗箱。”17

正如笛卡尔所述的:“认识外界不是透过直接的感官检视,而是以心灵查看房间里面这‘清晰明白’的再现物。”虽然画家的创作过程中,很多时候是处在四壁围起的室内,但是这一点也不妨碍他们掌握外面的世界,并将这个世界投射在自己内心世界当中的图像展现在画布上,“因为只有先将内化的主体和外部世界加以区隔,才有能力认识那外部世界”18。维米尔的《钢琴课》和《老鸨》两张画中,展现了暗箱的功能,它是艺术家与世界之间的接口,暗箱将三维的客观对象呈现在二维空间的平面上,帮助着艺术家在这个平面上构建一个全新的世界,但是这个呈现在画布上的二维世界,也同时灌注了艺术家的思索,他们对于世界为何的思索。艺术家透过这些再现物的清明、透过它们庞大的关系网络,在画布上构建起了一个可为心灵所认识的图像世界。

四、“真实”的诱惑

让·利奥塔尔在《论绘画原理和准则》中说过:“绘画是最让人吃惊的女巫。她会用最明显的虚伪,让我们相信她是完全真实的。”“画家依靠眼睛观看、内心感受和双手描绘,便达到与自然相像的程度,显示了人的一种神奇能力,在平面基底上凸显出引人入胜的真实视像,就如同人们想象中,上帝团泥为人的奇迹再现,这是人们在对生命的敬畏中与命运的抗争,在对大自然‘造物’神力的膜拜中显示人的创造力量,艺术的写实性是人类创造精神表露的方法之一。……绘画与自然的相似性,始终具有让公众惊叹的魅力,促使一些画家想逾越绘画与自然的自律空间,直接达到与自然一致的位置。这种欲望激励了一些画家为准确再现自然而寻找各类辅助工具,帮助绘画达到与自然物象完全一致的准确程度。为从绘画的角度对自然的‘真实’看个究竟,画家动用许多科学的方法对其进行探测,在荷尔拜因的版画中,描绘了一些画家对这些方法的研讨情节。”19

图6 维米尔画作《钢琴课》(左)和美国光学专家蒂姆对照画作完美复制的场景(右)

图7 丢勒 巴巴拉画像 1490 年(左)年轻的威尼斯女子 1505 年(中)威尼斯女人的肖像 1506 年(右)

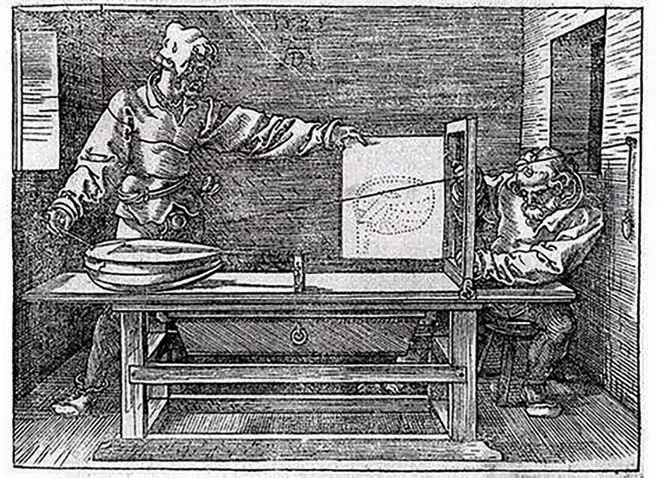

图8 丢勒 木刻画 1525 年

图9 卡拉瓦乔 圣马太的召唤 布面油画 340 cm×322 cm 1599 年

在阿尔布雷特·丢勒分别绘制于1490年、1505 年和1506 年的三张女子肖像画中(图7),可以看出丢勒艺术面貌的变化,尤其是绘制时间相隔不过一年时间的《年轻的威尼斯女子》和《威尼斯女人的肖像》,两幅画的面貌大有不同。1505 年丢勒所画的这幅威尼斯少女的肖像是硬朗的线性风格,一年左右之后所绘制的年轻的威尼斯女子的肖像就变得柔和了,线性因素减弱了,运用光影对比的明暗法主导了整张画面。

什么样的原因会使丢勒的画面风格在短短的一年之内发生如此之大的变化呢?实际上,我们都知道在文艺复兴时期,科学的发展为各个行业的发展提供了可靠的技术保障和实践经验。在文艺复兴时期,艺术家都十分关注对技巧的追求,例如像是阿尔伯蒂、米琪尔·安杰罗和达·芬奇等,他们都有着多重的身份,既是科学家又是艺术家,科学的基础和艺术的感知使得他们了然科学知识在于重现客观自然中的作用:要将自身对于客观物象的认知逼真地再现出来的话,以科学为基础的技巧和手段是不可或缺的。由此,数学、解剖学、光学仪器等所有能够在完美复现自然的过程中成为有效手段的知识和方法都被艺术家们充分采用了。丢勒也是一个对科学技术有着浓厚兴趣的伟大艺术家,在他作于1525年的一幅木刻画当中(图8),可以看出他也在研究光学仪器在绘画当中的应用。而在《威尼斯女人的肖像》当中,我们也可以从画面的光影的呈现当中看出使用暗箱辅助作画的痕迹,一年前他所绘制的《年轻的威尼斯女子》是线性的,是笨拙的,画面中的光线布局也很平均,再看《威尼斯女人的肖像》,画面中开始有了强烈的光线,在鼻底和颈部都有了深暗的投影。

“诗人像画家一样,不愿照个别的人的原来的样子来描写他,把他的各种缺点也和盘托出,而是在玩索了造物主在创造人时所根据的那种普遍的最高的美的理想之后,按照事物应该有的样子去创造它们。”20在自己的画面当中,丢勒追求的除了形象的真实和精确,也在追求着对于客观物象的精神和状态的描绘,正如他自己所说的:“优秀画家的想象中充满了人物形象,只要他活着,就永远有‘意念’。柏拉图有言曰,此乃手之劳作所创之新事物也。”丢勒总是期待能够将深沉而不可描述的内在精神性附着在自己画面所呈现的客观物象当中。

五、“光”与“影”构建的视像空间

“乔托在二维平面的画布上建立了三维立体框架,画面上骤然产生了深度幻觉,使立体空间中的自然景物可以平移进画布,绘画向写实迈进了决定性的一步。但是,真实的世界不仅仅具有空间和秩序,还有光影造成的迹象。……14 世纪末,佛罗伦萨的画家开始将阴影引进绘画,他们逐渐去掉了头顶上多余的灯光,只留下一盏不动的光源,使虚假的舞台顿时变成由固定的明暗组成的富有真实感的深邃空间。”21

卡拉瓦乔是一个善于利用光学器材的艺术家,他不仅利用暗箱的辅助在自己的画面当中构建了新型的空间构造,他还将光影看作可以改变形体的画面元素。卡拉瓦乔作于1599 年的《圣马太的召唤》(图9)的故事是:马太正在税关上收税,耶稣走到他面前简单地对他说,你跟从我来。马太立即撇下所有的活站起来,跟从了耶稣,一句话都没有问。卡拉瓦乔绘制的画面正是耶稣走进税关召唤马太的一瞬间。卡拉瓦乔的的确确是一位设置画面场景的大师,在这张画里,他利用画面的组织构图,利用画面的光影结构将一幅静态的画面似乎是转换成了一个动态的场景,在他的画面当中,就像是有一束来自外面的光,偶然照进了一个一直在变化着的动态的世界当中,突然将这个动态的世界中正在发生的事件的一瞬间显示了出来。

卡拉瓦乔就像是一位电影导演,精心布置着场景里面的一切,光线、人物、背景物。显然,画面背景墙壁上的窗户并不是光线的来源,可以设想这是为了避免画中的人物处在逆光的环境当中,画面中唯一的光线来源是在画面右上角从室外投射进来的一束光线,集中且强烈。背景中的墙将画面的空间深度固定住了,观众的视线便只能随着光线的照射在画面上下左右移动,而不会陷入画面空间的纵深当中。卡拉瓦乔借助戏剧化的光影建立了一个神秘幽深的世界,他将定点光影投射在画中,场景中出现的明暗交错的复杂性表现得无比真实,投射在耶稣手臂上的光线,从他的手指到手腕和衣袖,明暗跳跃转折互衬,画中的其他人物都因有独属的高光而从背景深暗的墙壁中凸显出来。卡拉瓦乔用戏剧性的手法,塑造了一个现实主义的场景:“也可以说是用非写实主义的手法,表达了丰富精彩的写实主义特色。”22

“笛卡尔认为,人‘独特地以心灵的知觉’认识世界,而认识外在世界的一个前提条件,就是将自我稳当地置放于空无一物的内部空间。暗箱的空间,封闭、黑暗、与外界隔离,正具现了笛卡尔所说的‘现在我要闭上眼睛、关起耳朵,忽略我的感官’。透过密室的一个小开口,光线有秩序而可计算地穿透,这正呼应了被理性之光所充满的心灵,而不是阳光烁烁,眩惑感官,包藏潜在的危险。”23

在维米尔的许多画作当中皆体现出了笛卡尔所说的这样的内部与外界的关系:“维米尔和其他使用暗箱的艺术家看到的并不是现实世界,他们看到的是现实世界的平面投影,而有时从投射图像中看到的比从现实世界中看到的还多,尤其是像砖块、织物肌理或者织物纹样这类东西。维米尔成熟作品的一个最关键的进步在于它呈现的是阳光下的世界,这和卡拉瓦乔不同。……不论维米尔用的是哪种方法,他都是个沉醉于光学器材的视觉效果的画家。他的画显示出他对被镜头增强的细节和激励的酷爱。”24

图10 维米尔 地理学家 布面油画 50 cm×45 cm 1668 年

图11 维米尔 天文学家 布面油画 50 cm×45 cm 1668 年

就如维米尔作于1668年的两幅画《地理学家》(图10)和《天文学家》(图11),在这两幅画中,描绘的都是一个正在全心钻研学问的男子,他们都处在一个光线昏暗的室内,左侧墙上的窗户是画面中的光线来源。这两张画面中都对昏暗的室内场景进行了极其精致的描绘,窗外的光线引导着观众们的视线先是看到了室内的男子,男子面前桌子上铺陈的带有花纹的桌布、男子脸上和身上的衣物以及桌上的台布的高光画得十分漂亮,投影也极其精准。室内的其他物品也都呈现得十分精准,“具备很多从相机暗箱里看到的、真实自然的效果”,但是“画家仍然没有忘记在画得细的同时还保持着用光的宽度”,一直在以光线的投射与室内物像之间形成的各种关系引导着观众的目光。

从整体构图和室内物品的陈设来看,这两张画显然是描绘了同一处场景,《地理学家》画中室内的光线显然要比《天文学家》要强烈一些,除男子身上和桌面上强烈的高光以外,观众的目光会被地理学家背后柜子上的一个地球仪所吸引,画家捕捉到了地球仪上朝着观众的印度洋的地图,事实上,在地球仪与观众这样的距离上,肉眼是没有办法对其观察得如此细致入微的,这样的精确程度是使用了暗箱仪器对其进行了增强的效果。

《天文学家》画面中的光线强调了男子全神贯注的面容,通过与室内其他物件之间形成的光影,将观众的视线吸引到天文学家身后的墙壁上悬挂的皮特·雷利绘制的《出埃及记》中的摩西诞生。此外,在《新约》当中,摩西被描绘成“熟知埃及所有智慧”的先知,而对于其时的荷兰人来说,摩西的形象也还有着其他的意义,当时许多荷兰人将刚独立不久的“尼德兰联省共和国”视作新的“以色列”。维米尔在自己的画作之中加入这样的细节便有了复杂的含义,即像是其时的许多荷兰人的想法——荷兰的独立有如新的地理发现。

“西塞罗曾评论说:‘在阴影和隆起中画家看到的比我们看到的要多’。……艺术史学家训练自己去注意的,是画家‘眼光’的选择性,或者更确切地说,是不同媒介、学派和时期的艺术家选择用来构建他们可见世界之形象的特征的范围。”25

维米尔的这两张作品与他的许多其他作品一样,在画面中描绘的多是室内的场景,但是事实上,在室内画家所精心描绘的所有客观物象似乎都是指向了外部世界的景象与变革:航海时代天文学的进步与成就、科技的进步、国家的独立……画面中的光线看似是催眠似的自然主义的再现,实则是画家苦心经营的结果。画面中的光线的构成和对观众视线的引导,从来都不是对自然物象简单地复制粘贴,而是在更深层次上蕴含着哲学与精神层面的隐喻,这种表面上平淡实则富含隐喻的创作逻辑也始终贯穿于维米尔所有的画作当中。

图12 乔治·德·拉·图尔 木匠圣约瑟夫 布面油画 137 cm×102 cm 1654 年

卡拉瓦乔的追随者乔治·德·拉·图尔绘制过许多令人惊叹的烛光下的场景,例如他作于1654年的《木匠圣约瑟夫》(图12),“画中的蜡烛真能产生那么强的光吗?……光源似乎位于画面之外,而假如要用光学器材的话就一定要这样。因为要用光学器材的话就一定得这样。因为要是把光源放在场景中的话,它就会引起镜头上的光晕”。利用暗箱仪器的辅助,“他将世俗题材和宗教题材都纳入光影的奇妙世界,他比卡拉瓦乔和伦勃朗更倾向于对光影效果的追求,是与现代摄影最为接近的画法,他在世时受到世人的广泛欢迎,尤其是法国国王路易十三,对他的画钟爱有加。他去世之后便被人遗忘,大约是‘浮光掠影’没有经得住人们对‘画意’的倾心喜爱和挑剔眼光。直到20 世纪30 年代,在摄影发达的新的文化背景中,光影的效果又被重新认知和定义,他的画才重新焕发光彩”26。

正如伊曼纽尔·康德所说:“因此,我不了解真实的自己,而只是知道公开露面的那个我。如果意识到自己,也因此就更不了解自己……如果没有某种经验的再现给思想提供素材,‘我思’的行为就不会发生。”27至少在摄影技术发明以前,光学仪器能够辅助画面所产生的自然主义的效果是艺术家仿效的对象以及追求的艺术效果。拉·图尔擅长表现的在夜间烛光下的客观对象,被称为“夜间画”,这样的画面光影效果会营造出画面的神秘感,而凝望烛光时所产生的静默,不管是否是基督徒都能领会到拉·图尔对于宗教和生命的思考,因为拉·图尔用光与暗所呈现出的纯净的世界,与单纯描绘宗教故事的宗教画不同,更多的是在表述个人化的、内省式的宗教体验。

结语

正如莫里斯·布朗修所说:“但什么是图像呢?……图像与我们交谈,而且好像与我们自己的我们亲密地交谈……(这种)图像实现了它的一项功能,那就是安慰作用,它通过人类的难以忘却的残存,使那些压迫我们的无形的空虚变得有人情味。图像清除了这个残余…… 而且让我们去相信,…… 我们发现了非真实的超级永恒性。”28

也如弗朗切斯科·阿尔嘉洛蒂伯爵对于暗箱的赞赏:“借助这种手段我们应当有所发现,发现一些没有这种手段就根本不可能发现的东西。这是毫不奇怪的。我们不可能只观看一个物体而不同时看到它旁边的其他物体。万物都向我们的眼睛射出光线,使我们无法一一区分微妙的光与色。而在昏暗之中万物的光色又很混乱,我们也无法做出精微的区别。可是在照相机暗箱中,整个视觉技能都面向观察对象,其他万物的光线都被彻底屏蔽。……总结说来,画家们也应当利用照相机暗箱,如同自然学家用显微镜,天文学家用望远镜那样,因为所有这些仪器都是为了获得自然知识,为了再现自然。”29

但是同样重要的是,“光学器材本身并不会作画,它们只能生成图像,生成模样,可供标记。艺术家依然要对作品负责。要用颜料把投射图像最终绘制成画,仍需要杰出的技巧,克服技法上的困难。然而,一旦意识到光学器材对绘画所产生的深刻的影响,意识到艺术家确曾使用过光学器材,我们必然就会以一种新的眼光看待绘画”30。

注释

1.王才勇:《视觉现代性导引》,复旦大学出版社,2018,第19页。

2.迈克尔·伯德:《100个改变艺术的伟大观念》,曹阳等译,中国摄影出版社,2013,第94页。

3.大卫·霍克尼:《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2018,第244页。

4.丹尼尔·巴尔巴罗:《论透视》(Della Perspettiva),1568。

5.贡布里希:《艺术与错觉——图画再现的心理学研究》,杨成凯、李本正、范景中译,广西美术出版社,2012,第12页。

6.Gottfried Boehm,Studien zur Perspektiviaet,Heidelberg :C.Winter,1969,p.18.

7.王才勇:《视觉现代性导引》,复旦大学出版社,2018,第24页。

8.乔纳森·克拉里:《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》,蔡佩君译,华东师范大学出版社,2017,第80页。

9.G.W.Leibniz,New Essays on Human Understanding(1765),trans .Peter Remnant and Jonathan Bennett(Cambridge,1981,p.144.

10.大卫·霍克尼:《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2018,第123页。

11.Jacques Ranciere,Le partage du sensible:esthetique et politique,Paris:Fabrique,2000,p.12.

12.Jacques Ranciere,Figure de l’histoire,Paris:2012,p.63.

13.大卫·霍克尼:《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2018,第247页。

14.JaquesRanciere,Figure de l’histoire,Paris;2012,p.61.

15.朗西埃:《历史的形象》,蓝江译,华东师范大学出版社,2018,第27页。

16.Alain Badiou,Logiques des mondes,Pairs:Seuil,2006,p.75.

17.秦剑:《绘画与摄影在互动中的流变》,广西师范大学出版社,2012,第58页。

18.乔纳森·克拉里:《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》,蔡佩君译,华东师范大学出版社,2017,第72页。

19.秦剑:《绘画与摄影在互动中的流变》,广西师范大学出版社,2012,第54—55页。

20.朱光潜:《西方美学史》,人民文学出版社,1979,第160页。

21.秦剑:《绘画与摄影在互动中的流变》,广西师范大学出版社,2012,第24页。

22.同上书,第25页。

23.乔纳森·克拉里:《观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性》,蔡佩君译,华东师范大学出版社,2017,第85页。

24.大卫·霍克尼、马丁·盖福德:《图画史——从洞穴石壁到电脑屏幕》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2017,第199—201页。

25.贡布里希:《阴影:西方艺术中对投影的描绘》,王立秋译,重庆大学出版社,2016,第4页。

26.秦剑:《绘画与摄影在互动中的流变》,广西师范大学出版社,2012,第27页。

27.亨利·柏格森:《物质与记忆》,N.M.保罗和W.S.帕尔默地区书籍出版社,1991,第38页。

28.奥兰:《干预》,载佩吉·费兰吉尔·兰恩:《行为艺术的终结》,纽约大学出版社,1998,第315页。

29.大卫·霍克尼:《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,万木春、张俊、兰友利译,浙江人民美术出版社,2018,第253页。

30.迈克尔·伯德:《100 个改变艺术的伟大观念》,曹阳等译,中国摄影出版社,2013,第131页。