海明威《雨中的猫》与约翰·斯坦贝克《菊花》的互文性研究

2020-11-24李婕

李 婕

(广西大学,南宁 530004)

引言

“互文性”(intertextuality)自诞生以来在文学批评界就热度不减。“互文性”一词的创造者,法国文学批评家茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)根据几个最常用的法语词缀和词根拼合出了这个全新的概念。[1]根据她本人对互文性的定义,互文性可以理解为“在一个文本的空间里,取自其他文本的各种陈述相互交叉,相互中和。”[2]20世纪80年代后,“互文性”的研究边界开始被各路评论家们不断拓宽,“互文性理论”的发展也日成体系。因为其打娘胎里带着的结构主义成分,加上它黏结社会背景,历史文本和其他互文本的力量,“互文性”研究在今天仍然能给读者带来惊喜。

《雨中的猫》(Cat in the Rain)是海明威(Ernest Hemingway)最具代表性的短篇小说之一。在1923 年创作完成后,海明威将其收录在他的短篇小说集《在我们的时代里》(In Our Times)。故事以简练的语言成功塑造了一个挣扎的女性形象,戛然而止的结局引人猜想,使读者和评论家们不断挖掘其文字背后的深意。《菊花》(The Chrysan-themums)是约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)杰出的短篇小说之一,创作于1937 年,收录于他的短篇小说集《长谷》(The Long Valley)。小说讲述了女主人公伊莉莎在一天中与自己的丈夫和一个补锅匠发生的故事,最后以她的默然哭泣收尾。海明威与约翰·斯坦贝克作为同时代的优秀作家,同为诺贝尔文学奖得主,两篇小说均创作于二十世纪二三十年代,均是这样无声的结局,在主题、情节、人物设置等多个方面也都有异曲同工之妙,对其的互文性研究在一定程度上可以揭示二十世纪二三十年代美国女性在男性作家笔下的普遍生存状态。

一、作品主题

首先,两篇小说在主题上体现出互文性,有着同样的主题。

《雨中的猫》讲述了这样一个故事。一对不知名的美国夫妇在入住一个意大利旅店时,女主人公见到一只在雨中的猫想要救助但是无功而返,最后旅店的老板让女侍者抱来一只猫,但却不是雨中的那只了。故事到这儿戛然而止,简洁的词汇和简单的情节带着十分典型的海明威风格。但是,短短的一篇小说仔细发掘却有许多言外之意。女主人公看到一只雨中的猫时顿生怜悯之心,想下去把猫抱上楼。她的丈夫象征性地说要帮她实则一动不动,“枕着垫得高高的两只枕头躺在床头”[3]190。她下楼的时候经过旅店老板的柜台,旅店老板“远远地就向她点头致意”[3]190,她于是感受到了没有在她丈夫面前感受过的尊重。当她在雨中寻找猫的时候,旅店老板又让女侍者送来了伞,这个贴心的举动更加让女主人公对他产生好感。因为没有找到猫,女主人公失望而归,她此时需要获得一个精神的慰藉或者感情的突破口。于是,她有了一系列对丈夫的诉求:“……我要在镜子前梳理我的头发,我要一只小猫咪,我还要买几件新衣裳。”[3]192但这些看起来并不过分的需求却只换来了丈夫一句:“啊,住口!找点东西来看看吧。”[3]192她再度无奈地尝试,“我要一只猫,现在我就要一只猫,如果我不能留长头发,或是找其他好玩的东西,我总可以要只猫吧!”[3]192而这次,她的丈夫装作没听见。可见,这对夫妻间的感情并不像女主人公所希望的那样。她的意愿得不到尊重,感情得不到回应。此时,女主人公的心情极度失落,恰恰这个时候女侍者送来一只猫,但却不是雨中的那只。之后发生了什么我们不得而知,但绝不是一个圆满的结局。

女主人公没有回答女侍者的话,可以说结尾带给我们的是一种沉默,但这种沉默比任何声音都更加有力,那是一种无声的呐喊。就如许多评论家所说的一样,女主人公极大的可能是把那只猫看成了自己才有了同理心,希望救助它,也是对无助的自己的一种救助。但是,故事的结局是女主人公没能救下那只猫,她终究还是处于一种悲哀的境地。这也难怪小说的题目叫“雨中的猫”了,因为“她”一直在雨中,从未得到救助。全文中作者并未给这对夫妇一个具体的名字,而是称他们为一对“美国夫妇”。故事的背景设置在其他国家,这种视角使得“美国夫妇”的故事显得更加客观。所以,这对美国夫妇是典型的,具有代表性的。如此一来,小说表达出的美国二十世纪二三十年代女性在家庭中的压抑和挣扎的主题就不难理解了。

同样,《菊花》也表达了这样的主题。以女主人公伊莉莎的角度来看,伊莉莎与丈夫拥有着一个农场,物质生活不成问题,她自己是个勤快能干的女人,把家里整理得井井有条。一天,丈夫做成了一笔生意决定带伊莉莎到城里吃饭庆祝。伊莉莎十分擅长栽种菊花,当丈夫走过来告诉她这个消息时她正在侍弄她的菊花,丈夫夸奖了一下她的成果。她于是十分高兴,“不管是言语中还是脸上都洋溢着得意。”[4]可是,她的丈夫却话锋一转,希望她同样也能栽种出硕大的苹果。由此可见,她的丈夫并不真正关心和理解伊莉莎的爱好和兴趣,他在乎的是物质上的收益。而后,一个补锅匠出现了。他想向伊莉莎讨口锅补补,但是没有得到伊莉莎的好感。可当补锅匠见风使舵地夸奖起她栽种的菊花时,伊莉莎甚至让他进了栅栏并“在屋后的罐子堆里狠找了一通,找到了两个破旧的铝炖锅”。[4]她在与补锅匠的交谈中兴奋起来,甚至产生了一种渴望。她送了补锅匠一盆菊花并嘱咐他照料。当补锅匠离开时,“她的双唇无声地动着,说‘再见——再见’。接着她又低声说道:‘那是一条光明的路,那儿有一道火红的闪光’。听到自己的话声,她吓了一跳。她定下神来,环顾了一下四周,看看是否有人听见了。”[4]可见,伊莉莎不仅对补锅匠产生了留恋,甚至对他的生活产生了向往,连她自己都觉得是种危险的逾矩的想法。当她和丈夫出发的时候在路上远远地看见一个黑点,她知道那是她的被遗弃的菊花。故事的结尾,伊莉莎“竖起了外衣的领子,不让丈夫看见她象一个老妇人正在悄悄地哭泣。[4]

在《菊花》的结尾,伊莉莎又何尝不是在无声的呐喊呢?更加可悲的是,她连哭泣都不敢让丈夫发现。表面上看来,伊莉莎的丈夫待伊莉莎并无苛刻之处,但实际上他从来没能充分理解,照顾妻子的内心世界。他觉得苹果比菊花更有价值,当妻子精心打扮之后,他觉得她很“强壮”。实际上,菊花就代表了伊莉莎,她的美得不到欣赏和理解。她的丈夫一样,那个补锅匠也一样,所以他把菊花扔在了路上却带走了花盆。于是,伊莉莎对男性彻底幻灭了,只能无声地哭泣。在这两个作品中,“美国太太”没能得到她最想要的那只猫,伊莉莎的菊花也“被失去了”。两篇小说以相似的结局,表达了相同的主题,实现了作品主题上的互文,那就是在男性主宰的家庭里,尽管女性也有能力,但只能是作为男性附庸的“家庭天使”,她们有着无声的痛苦和挣扎。

二、角色设置

法国文学批评家萨莫约·蒂凡纳(Samoyault Tiphaine)将互文关系分为两大类,一类是共存关系,由引用、抄袭和暗示等互文手法来表现,另一类是派生关系,通常由仿作和戏拟来实现。[5]在众多文学作品中,读者常常会觉得某些情节似曾相识,这其实就是一种对经典作品的仿作,或者说互文策略。而在这种互文的过程中,在角色的设置上就会出现极大的相似性。两篇小说在角色设置上都不复杂,且具有极高的互文性,具体见表1。

表1 角色设置对照表

首先,两位女主人公均处于一种压抑和挣扎的状态。她们都是妻子的角色,但是在夫妻关系中都没有话语权,意愿和内心都得不到丈夫的尊重。美国太太不能决定自己要不要留长发,能不能养猫,伊莉莎有一双巧手但在丈夫和补锅匠眼里并无实用之处。所以,她们是压抑的。值得注意的是,美国太太留着男孩儿似的发型,伊莉莎刚开始的时候也用男式的帽子将自己的长发藏得严严实实。这样看来,她们似乎希望像男性一样强大,想拥有和男性同等的发言权,但是她们是否希望完全变成“男性”呢?并不是。美国太太还是希望把头发留长,伊莉莎在对补锅匠无限憧憬的时候“放下了她的长发”,甚至想跟着补锅匠一起“浪迹天涯”,她们在那时还是想放大自己的女性化特征并得到男性的呵护。所以,她们也是纠结和摇摆不定的:一方面想与男性一样强大,一方面又不能完全摆脱根深蒂固的传统思想的束缚,这也许在两位作家看来是女性在当时的悲剧根源之一。

在其他人物的设置上两篇文章也是大同小异:塑造了两个十分典型的,手握话语权的美国丈夫;作为整篇小说的题眼,女主人公的感情寄托,也是最大的象征物,猫和菊花的设置也是非常相似的。在西方文化中一贯有用猫形容女人的说法,雨中的猫体现出了女主人公的柔弱和无助,菊花则是一种美丽的观赏性植物,不比健硕的果树,最后被遗弃于路边的结局很好地象征了伊莉莎的悲剧;最后,两篇小说的开头都是一个封闭的夫妻二人世界,但是都设置了一个“闯入者”,推动了情节的发展。《雨中的猫》里是彬彬有礼的旅店老板,《菊花》中则是见风使舵的补锅匠。

三、叙事结构

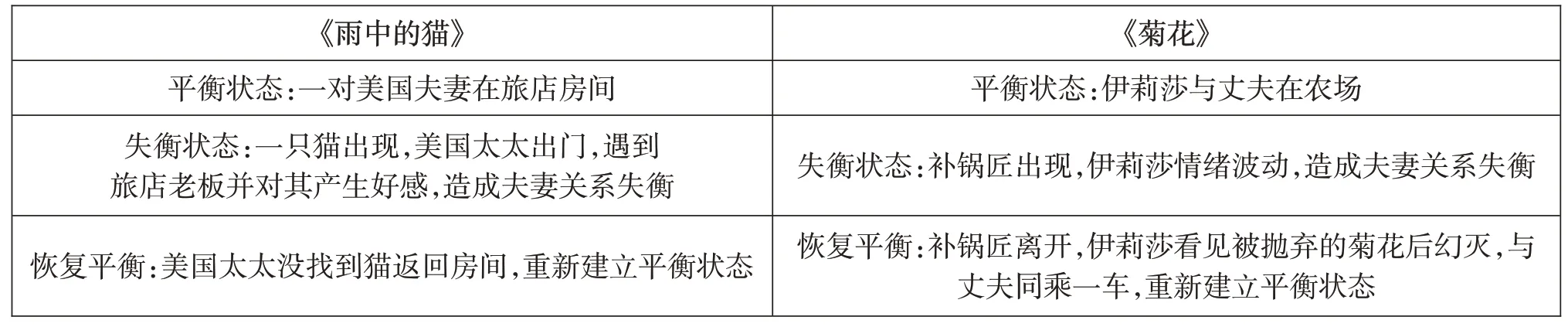

亚里士多德曾在他的《诗学》中提到了文学的六个要素,其中情节就居于首位。情节就是要通过叙事来体现的,《诗学》堪称叙事学的鼻祖。但是,直到1969 年茨维坦·托多洛夫(Tzvetan Todorov)才提出了一个专门的学科名称——“叙事学”。托多洛夫受当时语言学研究的影响,因此当代叙事学虽然不等于结构主义文论,但二者关系也颇为密切。托多洛夫对叙事学的研究主要集中在叙事时间、叙事体态和叙事语式等几个方面。叙事语式涉及叙述者向读者陈述的方式。在这方面,托多洛夫认为小说的基本结构与陈述句的句法可以类比。在标准的主语+谓语+宾语的格式中,小说中的人物相当于主语,行动相当于谓语,行动的对象和结果相当于宾语。谓语动词的转化可以使小说原来情节的平衡转为不平衡,然后又转为新的平衡,也称叙事转化。[6]在《雨中的猫》与《菊花》中也能够找到相同的叙事转化模式,也就是相同的叙事结构,具体见表2。

表2 叙事结构对照表

从表2中可以清晰地看到故事发展的脉络,二者在情节的安排和叙事结构上的互文性也显而易见。不管是《雨中的猫》中的“美国太太”还是《菊花》中的“伊莉莎”,她们与她们的丈夫都经历了一个大致相同的“平衡——失衡——再次建立平衡”的过程。一开始,她们的平衡状态均被闯入者打破,但是都没能与闯入者一起建立新的平衡,而是再次与各自的丈夫恢复原有的平衡。因为旅店老板对“美国太太”的善意也许只是出于他的职业素养,补锅匠对伊莉莎的赞赏也只是为了自己的生计,而这两位女性却对此没能有清醒的认识,这样的情节设计更加深刻地突出了女主人公精神世界的症结所在。两位作家均采用这样的叙事结构可说是英雄所见略同,也一定程度上体现了男性作家对当时美国女性的共同观照。

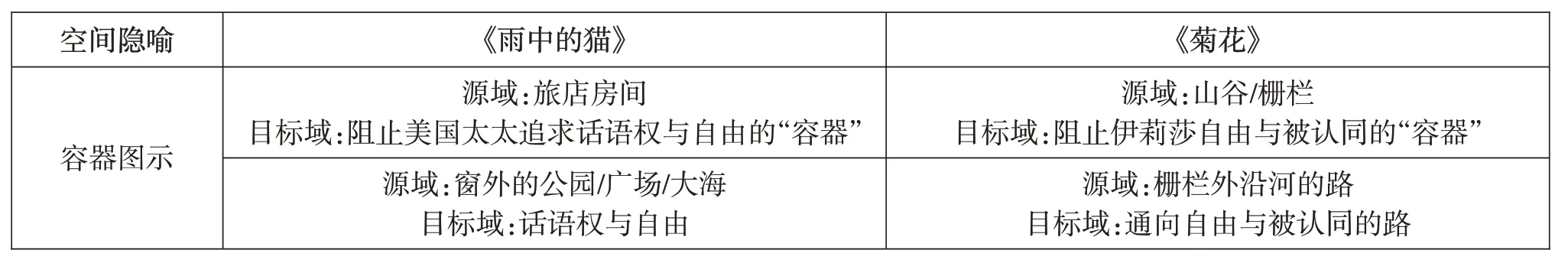

四、空间隐喻

隐喻包含源域和目标域,它的认知力量就在于能够从一个认知域(源域)投射到另一个认知域(目标域),使得有限的概念和符号能够覆盖无限丰富的事物及其关系。[7]1980年,乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)开辟了一条从认知角度研究隐喻的新途径。而后,约翰逊又在1987 年进一步归纳出与空间概念相关的27 个意向图式,其中比较常用的有容器图式、上—下图式、中心—边缘图式等。[8]。《雨中的猫》与《菊花》中也潜藏着许多空间隐喻,并且在空间的安排上也充满了互文性,用容器图示来表示具体如表3。

表3 容器图式对照表

在《雨中的猫》中,美国太太与丈夫同处于旅店房间这个密闭的空间里,只有一扇窗户可以看到外面。短短的故事中一开篇就花大量笔墨描写了窗外的风景,且多次提到她频频看向窗外,尤其是她的想法得不到丈夫的回应的时候,充分体现出了她对外面世界的向往。当她出了房间,她是自由的了,她感受到了旅店老板的尊敬和照顾,在某种意义上有了社交活动。但这只是暂时的,她不仅没有找到猫,而且仍旧得回到那个丈夫“主宰”的房间里去。可见,这个房间不仅隐喻着美国夫妇的家庭,更隐喻着一个禁锢妇女思想自由和人格自由的“容器”。而窗外是公园、广场、大海,广阔的空间与狭小的旅店房间形成了鲜明的对比,美国太太不断通过窗户向外面望是想到那广阔的空间里去。广场和公园都是公共场所,代表了公民的权力,所以,美国太太向往的还有每个公民都该有的自由和话语权,侧面也可以反映出妇女在当时的社会公共话语权的缺失。值得注意的是,如果按照位置的远近,比公园和广场更加外围的是大海,说明比一切人类秩序更加公正的也许就只有那辽阔的大自然了。

在《菊花》中,一开头也是一段景色描写。伊莉莎居住在一个山谷,“雾气锁着山头,四面像顶盖子,而山谷则成了一口盖得严严实实的深锅。”[4]这其实也是一个显而易见的密闭空间。除此之外,文中还八次提到了伊莉莎的“铁栅栏”。[9]表面上,铁栅栏是防止家禽进入踩坏菊花的,其实是一个重要的隐喻,代表了对伊莉莎的禁锢。在伊莉莎侍弄她的菊花的时候,丈夫与其他男性同伴在栅栏外聊天,伊莉莎只能远远地望着,而后丈夫来向伊莉莎说要去城里吃饭的消息时也只是倚在栅栏边上未曾进入。这说明伊莉莎与以男性为主导的社交是绝缘的。但是,随着补锅匠的出现,伊莉莎觉得终于有人能够欣赏她的菊花,赞叹她的手艺时,她放下了她的长发,打开了她的栅栏。虽然伊莉莎看起来有出入栅栏的自由和放别人进入栅栏的自由,但是在封闭的山谷的大环境下,这颇有些画地为牢的味道。恐怕栅栏保护的不仅仅是那些脆弱的菊花,也保护着她心底最后一丝柔软和自尊。当补锅匠提到他在外面的世界和生活,伊莉莎随即生出了向往之情,看着补锅匠走上栅栏外那条沿河的路,她甚至有些憧憬随他而去,因为在她看来,那条路就像一条寻找自由与自尊之路。所以,《雨中的猫》与《菊花》在空间隐喻方面也充满着互文性。

五、结语

通过对作品主题、角色设置、叙事结构和空间隐喻四个方面的分析,《雨中的猫》与《菊花》的确是两篇互文性极高的作品。海明威与约翰·斯坦贝克作为同时代的重量级作家各自写出了互文性如此高的作品,也能从一个侧面反映出当时美国女性的普遍生存状态。通过互文性的解读可以揭示文本中蕴含的多元性,对海明威和约翰·斯坦贝克两位作家都会有更加深刻的理解,对当时美国社会中女性的生存状态有更加直观的体会。