我国废弃矿山生态修复研究

2020-11-24张进德郗富瑞

张进德,郗富瑞

中国地质环境监测院, 北京 100081

建国以来,经历了七十多年的工农业生产和现代化进程,我国已崛起为世界第二大经济体。这期间,国民经济建设对矿产资源的需求十分旺盛,矿产资源开发利用在国民经济建设中的基础地位和作用不断提升。然而,大规模、高强度的矿产资源开发活动,在为国家能源安全、经济发展做出重大贡献的同时,也付出了巨大的生态环境代价。长期以来“重开发、轻保护”的不合理矿产资源开采利用方式产生了大量废弃矿山,遗留了大量矿山生态环境问题。近年来,我国矿山生态修复工作越来越得到重视,特别是党的十八大以来,国家将生态文明建设提升到前所未有的高度,废弃矿山生态修复成为我国生态文明建设的重要任务。但由于历史遗留废弃矿山数量众多,加之生态问题复杂、影响严重、治理资金投入不足等问题,生态修复工作困难重重,任务繁重,矿区生态安全形势依然严峻。

为了加快解决历史遗留的废弃矿山问题,自2000年以来,中国地质调查局先后开展了两轮全国矿山环境摸底调查,基本摸清了我国废弃矿山状况,为下一步开展废弃矿山生态修复奠定了基础。关于矿山生态保护修复理论和技术方法研究一直是国内外专家学者的热门研究方向,据付战勇[1]等,90年代以来关于生态保护与生态修复研究的论文数量随时间成显著增长趋势,国外生态修复理论研究主要包括群落演替[2]、生态系统稳定性[3]、群落构建[4]和生态位[5]等,生态修复技术研究主要包括土壤修复[6]、植物修复[7]、景观修复[8]、再野生化[9]等。国内学者在生态修复也开展了一系列研究,傅伯杰[10]等开展了我国生态区划研究,提出了生态环境胁迫理论与评价指标体系等;白中科[11]等提出了地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现的矿山生态修复模式。综合国内外研究方向和进展表明:国内外关于矿山生态修复的研究工作还不够系统和全面,某些理论还不够完善,一些技术实用性不强。

基于全国矿山地质环境摸底调查数据[12],在认真学习领会习近平生态文明重要思想基础上,秉持山水林田湖草是生命共同体的理念,提出了我国废弃矿山生态修复技术思路和对策措施,强调了开展矿山生态修复应充分考虑生态系统的完整性、结构和功能,因地制宜,分区修复,分类施策的观点[13]。

1 我国废弃矿山生态修复概况

1.1 废弃矿山类型及分布

根据中国地质调查局以市、县为单元的全国矿山地质环境调查数据统计[14],截至2018年,我国共有各类废弃矿山约99000座,按矿产类型分,非金属矿山约75000座,金属矿山11700座,能源矿山12300座。按生产规模分,大型废弃矿山共有2000座,中型废弃矿山共有4200座,小型废弃矿山共有92800座。按开采方式分,露天开采的废弃矿山共有80600座,井工开采的废弃矿山共有16400座,其他混合开采的废弃矿山2000座。全国废弃矿山空间分布极不均匀,有的区域密集,有的区域稀疏,整体呈现出大中型矿少、小型矿多,建材等非金属矿多、能源和金属矿少,东部多西部少的趋势。

1.2 废弃矿山生态问题

受矿山类型、规模、开采方式,以及矿区地质环境条件等因素的影响,我国废弃矿山的生态环境问题具有类型多样、成因复杂、数量众多、分布广泛、危害严重等特点[15]。废弃矿山的主要生态环境问题有矿山地质灾害、矿区土地资源毁损、区域地下水系统破坏和矿区水土环境污染等。

矿山地质灾害主要包括地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡和泥石流等。其中,矿区地面塌陷是主要的生态环境问题,尤以煤炭废弃矿山的地面塌陷最为严重[12]。截止2018年,全国废弃矿山共发生地面塌陷灾害约1.2×104处,存在崩滑流地质灾害隐患数量约2.5×104处。从危害程度看,矿区地面塌陷影响范围大、危害重,对矿区周边人民生活和工农业生产造成巨大影响;全国废弃矿山固体废弃物累计积存量约4.96×1010t,累计毁损土地面积超过6.3×105hm2,其中以非金属类废弃矿山毁损土地最多。废弃矿山毁损的土地资源主要集中在我国西北、东北以及华北地区,西南地区也分布较多,总体上呈现出北多南少的特点。废弃矿山对土地资源的毁损,不仅加剧矿区土地资源短缺矛盾,还导致土地经济和生态效益严重下降[12];采矿过程中强制性疏干排水以及采空区上部塌陷开裂使上覆地下水漏失,严重影响和破坏了区域地下水系统,导致地下水位下降、泉流量减少甚至干枯,造成矿区及周边区域地下水资源破坏、地表植被枯死等一系列生态环境问题[12]。特别是平原盆地区的废弃煤炭矿区,历史时期的采矿活动造成的含水层破坏和地下水补、径、排条件的改变,地下水位下降十分严重,严重破坏了地下水系统循环,加剧了区域水资源短缺的矛盾,影响了当地居民的生产生活用水;矿产资源开发过程中产生的各种固体废渣、废水,含有大量重金属和有毒有害元素,有的未经达标处理,不合理堆积、排放,通过雨水淋溶和风扬作用扩散传播到矿区周边的土壤和水体中,对矿区及其下游的水土造成严重污染。某些有毒物质不宜降解,在生态系统生物链中不断累积,最终会引起十分严重的生态环境问题,尤以金属废弃矿山酸性废水造成的水土污染最为严重[16]。

1.3 矿山生态修复进展与存在问题

自2000年以来,中央财政投入矿山地质环境治理专项资金,重点针对废弃无主矿山、矿产资源枯竭型城市、矿产资源集中连片开采区开展矿山环境治理和生态修复工作。截止2015年,累计投入资金约318亿元,完成矿山环境治理与生态修复面积约2.0×105hm2,治理矿山崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害4916处,治理修复矿山数量1773个,38个资源枯竭城市的矿山环境得到初步治理,33片矿产集中开采区域生态环境得到修复和改善。

然而,我国废弃矿山数量众多,问题复杂,受投入资金和治理修复理论限制,以往的治理修复工作对于废弃矿山的生态环境改善发挥了一定的作用,但区域性的总体效果仍不明显。究其原因包括四个方面:一是矿山环境治理与生态修复工作缺乏区域生态系统完整性考虑,管山的治山、管水的治水、管林的护林、管田的治田,各自为战,不能形成生态修复“合奏”;二是治理修复之前对矿区的生态系统类型构成和特征、主要生态环境问题的底数不清,生态修复的针对性不强;三是治理修复的重点区域和解决的关键问题不突出,对于采矿活动影响国家生态安全格局的区域和工程实施能否系统解决区域性生态问题等缺少总体考虑和顶层设计;四是废弃矿山治理和生态修复的技术方法和理念还有待提高。

2 我国废弃矿山生态修复的几个关键问题

2.1 废弃矿山生态修复影响因素

基于我国废弃矿山生态问题的多样性、复杂性、多因性和地域性特征,废弃矿山生态修复要综合考虑区域自然地理气候条件、生态系统稳定性以及废弃矿山类型特征等多种因素。

区域的自然地理、气候条件决定着生态修复的快慢。区域的降雨量与积温等水热温湿条件、地球化学元素循环等化学条件、物质能量循环等物理条件以及海拔、地形地貌、坡度等自然地理条件决定着矿山生态修复期限。受废弃矿山影响的区域具有充沛的降雨量、适宜动植物生长的温度、充足的化学营养元素、顺畅的物质能量循环以及中低海拔、坡度平缓的地形地貌等,能够加快生态系统修复,缩短修复期限;反之区域生态系统修复缓慢,修复期限延长。

区域生态系统的结构及其稳定性决定着生态修复方式。原有生态系统结构与功能稳定性良好的矿区,一般拥有较高的生态阈值。一方面,在受到采矿活动作用下,仍能保持自身结构与功能的完整性,系统不会产生突变,表现出很强的抗压性;另一方面,在外部影响消除后,生态系统能够自我调整和自然修复,又表现出很强的自我修复性[17]。我国东部部分地势平坦的平原丘陵地区,拥有良好的自然本底禀赋,土壤肥沃、含水率高,地表植被良好,生物种群结构健康,原生生态系统稳定性好,在适度的矿产开发活动下,系统仍能保持自身结构与功能的稳定性和完整性,并在扰动消除后一段时间内通过自然修复和人工干预能够达到扰动前状态;而对于生态脆弱敏感区域,如西南岩溶石漠化和黄土高原水土流失区,生态系统稳定性较差,这些区域的废弃矿山在没有人工干预条件下很难恢复到之前状态,因此,这类区域的废弃矿山生态修复应当以工程措施为主,人工修复与自然修复相结合。

废弃矿山类型特征决定着生态修复的难易。废弃矿山的类型、规模、开采方式和产生问题的理化性质决定着矿山生态修复的难易。能源和非金属矿山开发对区域生态环境造成的破坏多以物理破坏为主,如地面塌陷、山体破碎和土地损毁等,生态修复相对容易;金属矿山开发对区域的影响多以化学破坏为主,如水土环境污染等,生态修复难度大。大型矿山比小型矿山产生更大的扰动破坏效应,大型矿山对区域生态的残留影响也更大,进行生态修复更难;露天矿山对于地表影响更大,井工矿山的采空区塌陷、含水层破坏更为严重,露天矿山的生态修复更容易,井工矿山的生态修复更难。

2.1 废弃矿山生态修复理念

废弃矿山生态修复应着眼于整个生态系统,充分考虑各生态要素相互依存、相互影响、相互制约等特点,坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”理念,将所在区域受损生态系统作为一个有机整体,统筹山水林田湖草各生态要素进行系统修复,整体设计,统筹推进,分步修复受损生态功能[13]。根据矿山所在区域的生态功能区划与生态系统特征,综合考虑矿区自然气候条件、矿山环境问题及其危害等,统筹兼顾各类场地的地形地貌特征,分析矿山生态修复的适宜性。

依据生态功能重要性、区域经济发展水平以及修复紧迫程度,准确把握好自然修复与人工修复之间的关系,合理选择废弃矿山修复方式[18]。按照尊重自然、顺从自然原则,在无修复紧迫性的前提下,优先选择自然修复;对于迫切需要进行生态修复的区域,优先考虑影响人类生命财产安全的矿山生态问题,在消除地质灾害隐患、保障人民群众生命财产不受威胁的基础上,根据区域特征修复原有受损生态服务功能,兼顾地貌、重建植被,营造景观,满足人民群众对美好生态环境的向往[11]。

2.2 废弃矿生态修复模式

遵循生态效益、经济效益、社会效益相统一的原则,在综合分析区域土壤、气候、地貌、生物等多种自然因素和社会经济发展水平、种植习惯等社会因素的基础上,评估废弃矿山土地自然、经济属性[19],结合周边土地利用类型以及废弃矿山生态修复方式,评估废弃矿山正负环境效应及其复垦潜力[20],确定其作为耕地、园地、林地、牧草地等不同用途用地的适宜程度,依据区域空间发展规划,合理制定废弃矿山生态修复模式[21]。

(1)农业用地模式:主要在平原区,对于位置偏僻的煤炭和建材型非金属废弃矿山,满足矿区开采前主体为农业土地利用类型,开采后水土污染较轻、土壤质量下降较小、土壤肥力无明显损失且水资源较为丰富等条件,可采取土地平整措施,“挖深垫浅”、“划方整平”,将其整理成为农业用地,耕种当地优势农作物,恢复土地的生产能力。特别在黄淮海及东北华北平原高潜水位稳沉采煤塌陷区,适宜开展农林渔复合型废弃矿山生态修复,在积水较少或无积水塌陷区利用煤矸石充填塌陷坑造地发展农业种植;在浅层积水塌陷区挖塘造地发展水产养殖;在土壤质量较差或废石渣、尾矿库区域覆土开展人工林种植。

(2)建设用地模式:位于城镇或城乡结合部附近的废弃矿山,满足露天开采[22]、地面较平整、地表坡度较平缓或者井工开采、采空区已回填、轻微塌陷区已达稳沉状态等条件,可采取相应工程措施,进行地基稳定处理,消除崩滑流等地质灾害隐患后用作建设用地。将矿山环境治理与土地开发利用相结合,将其建设成商业住房、工业开发区等,缓解城市用地紧张问题,促进城市转型发展。

(3)生态景观模式:在城镇附近、自然生态景观良好或拥有悠久矿业开发历史和丰富矿业文化底蕴的矿业园区,可以通过创建生态景观公园、矿山主题公园等方式,以特色休闲旅游为主导,将自然景观资源与矿山文化资源相结合,提升城市生态品质,打造城市旅游品牌。特别在我国若干座资源枯竭型“煤城”,利用废弃采矿园区建设矿山公园或利用积水采煤塌陷区建设生态景观公园,一方面满足了人民群众对于美好生态环境的需求,另一方面弘扬了矿业文化,促进了矿山经济转型,推动了矿山经济的可持续发展。

(4)自然封育模式:对位于人迹罕至的偏僻地域或生态脆弱敏感区的废弃矿山,不宜大面积开展人工整治修复工程或将矿区平整复垦为农业用地、建设用地。应以自然修复为主,主要采取封育手段,限制人类活动对于矿区生态环境影响,自然恢复矿区原有生态系统结构与功能。

3 废弃矿山生态修复分区

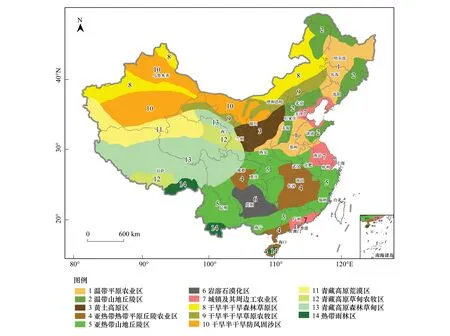

我国幅员辽阔,生态系统、地形地貌、气候等自然地理条件存在地域差异,傅伯杰院士团队在对我国生态区域开展了系统性研究的基础上进行了综合划分:首先,根据地理位置—温湿条件将我国划分为东部湿润半湿润、西部干旱半干旱和青藏高原高寒3个生态大区。其次,依据典型地带性植被、地貌类型、生态系统类型和人类活动等因素又将3个生态大区继续细分为13个生态地区,共包含57个生态区[23- 24]。

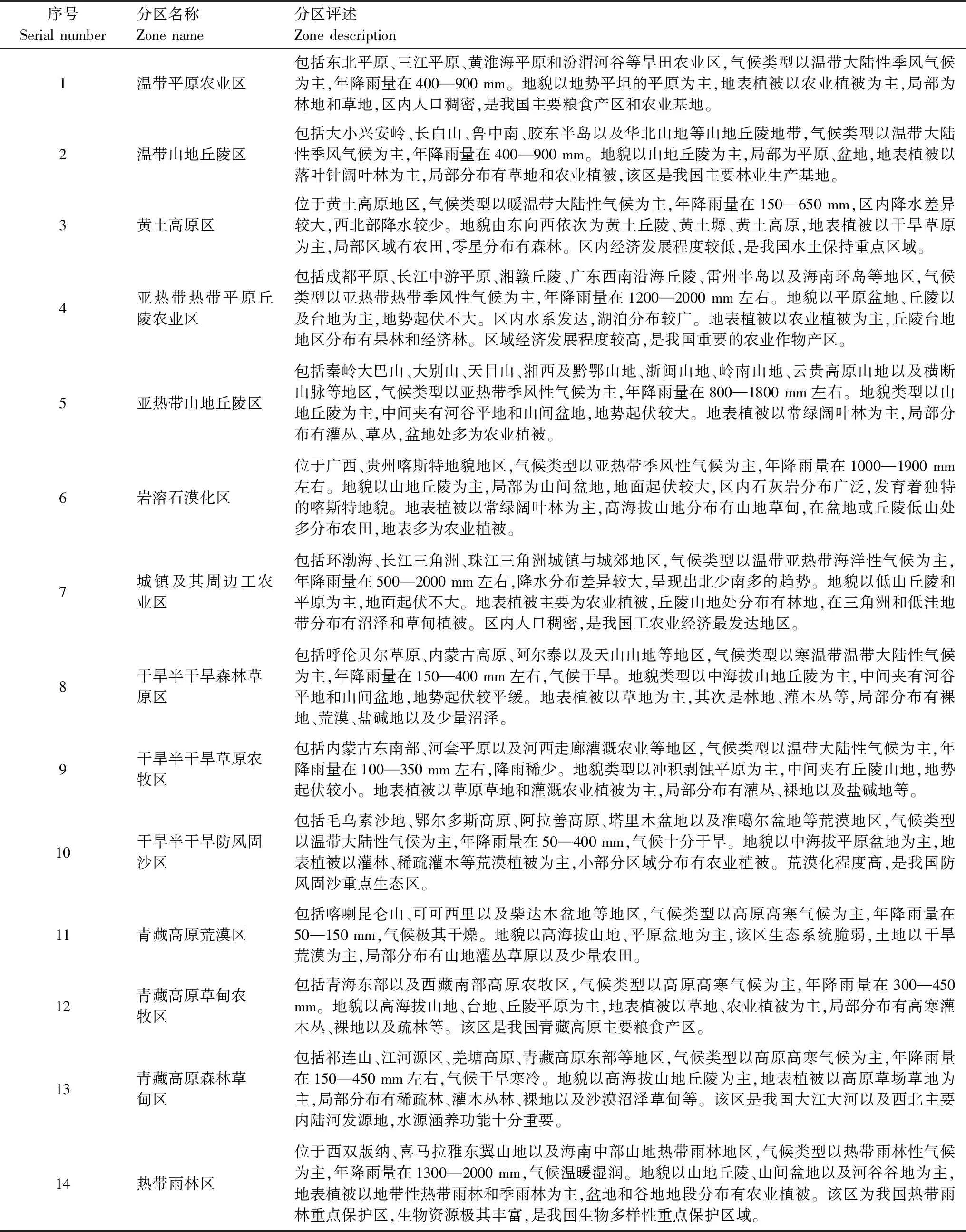

不同生态区内的废弃矿山数量、类型、开发方式、规模以及诱发的生态环境问题各不相同,基于傅伯杰院士团队综合生态区划,结合我国区域气候特征、原生生态系统类型、主导生态服务功能、区域生态系统敏感性以及废弃矿山分布特征等要素,聚焦不同生态区域废弃矿山对生态环境和生态系统的影响,划分了14个废弃矿山生态修复区(图1),各分区评述(表1)。

图1 我国废弃矿山生态修复区划Fig.1 Zoning of ecological restoration of abandoned mines in China

表1 废弃矿山生态修复分区评述

4 废弃矿山分区生态修复对策

4.1 温带平原农业区

本区为国家粮食产区和农业基地,农田分布较多。区内共有废弃矿山约1.6×104座,采矿形成的采空区面积约9500 hm2,采矿活动损毁土地面积约1.19×105hm2,其中地面塌陷面积约4.2×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约7.8×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计1200余处。

该区废弃矿山的生态修复,首先考虑利用工程措施消除地质灾害隐患或采取搬迁避让远离地质灾害,然后再通过工程手段进行损毁土地复垦,优先复垦成农田。无法恢复农田区域,通过人工或自然复绿,修复矿区生态。位于高潜水位地区的积水塌陷区稳沉后可因地制宜开展农林渔立体复合式治理。位于城市附近的废弃矿山可因势造景,建立城市景观公园。位于林地、草地、沼泽地等区域的废弃矿山,通过自然修复或经过简单工程修整后自然复绿。

4.2 温带山地丘陵区

区内共有废弃矿山约1.6×104座,采矿形成的采空区面积约4500 hm2,损毁土地面积约1.0×105hm2,其中地面塌陷面积约1.4×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约1.64×109t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计520余处。

采取工程措施消除矿山地质灾害隐患,优先保障废弃矿山安全。位于农田区的矿山,通过工程措施进行土地整理后优先复垦为农田,不能恢复成农田的可进行简单地形坡度整理后自然复绿;深山老林区的废弃矿山采用封山育林、自然修复;位于人类直观可视范围内的废弃矿山,采用固体废弃物清理、地形坡度修整后人工复绿或自然复绿;对存在水土环境污染的废弃矿山,应对污染源进行隔离阻断,防止污染物持续渗漏,对已造成污染的区域,利用物理化学方法进行修复。

4.3 黄土高原区

区内共有废弃矿山2600座,采矿形成的采空区面积约700 hm2,损毁土地面积约2.6×104hm2,其中地面塌陷面积约1.1×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约3×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计510余处。

区域的矿产资源开发加剧了水土流失和土地沙化。一般情况下,矿区生态以自然修复为主,控制现有生产矿山的开采强度,避免过多采用工程措施扰动区域生态。水土流失严重的黄土梁以及河流沟谷地带的废弃矿山,生态修复首先采取人工措施平整地表,修正坡度,防止暴雨冲刷发生崩滑流地质灾害,其次采取自然复绿或人工复绿方式恢复生态。

4.4 亚热带热带平原丘陵农业区

区内共有废弃矿山约1.58×104座,采矿形成的采空区面积约1.8×104hm2,损毁土地面积约6.5×104hm2,其中地面塌陷面积约7700 hm2;矿山固体废弃物累计积存约8×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计13500余处。

区内矿山地质灾害发育,中小型崩滑流地质灾害较多,而矿山开采加剧了水土流失和崩岗现象。在农田区的废弃矿山,生态修复主要采用工程措施对矿区坡地、矿坑、废石废渣进行整理,优先复垦成为农用地;丘陵山地处的废弃矿山,生态修复以自然修复为主,或采用工程手段与自然修复相结合方式恢复矿区生态。局部存在水土污染的废弃矿山需采用物理、化学或生物措施进行污染治理,有条件者可复垦为农用地或建设用地。

4.5 亚热带山地丘陵区

区内共有废弃矿山约2.8×104座,采矿形成的采空区面积约8800 hm2,损毁土地面积约1.19×105hm2,其中地面塌陷面积约9800 hm2;矿山固体废弃物累计积存约1.28×109t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计6500余处。

区域地质灾害较发育,小型崩塌、滑坡地质灾害较多,矿山生态修复工作首先消除矿区各类地质灾害隐患,清理危岩体和废石废渣,保障废弃矿山安全。位于山地区的废弃矿山,周围森林覆盖良好,生态修复主要依靠自然复绿,恢复植被;处在农田区的废弃矿山,通过工程措施进行土地平整、边坡整理、废石废渣清理后,优先恢复成农用地,难以恢复为农用地者通过自然复绿或人工绿化恢复生态。

4.6 岩溶石漠化区

区内共有废弃矿山约3750座,采矿形成的采空区面积约320 hm2,损毁土地面积约3×104hm2,其中地面塌陷面积约110 hm2;矿山固体废弃物累计积存约7×107t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计420余处。

优先开展地质灾害治理消除地质灾害隐患,保障矿区安全;位于山地区域的废弃矿山,矿山开采后形成大面积裸露岩石,石漠化现象严重,该类废弃矿山生态修复难度大,成本高。如果废弃矿山附近有居民地或其他工农业设施,应采取工程修复与自然修复相结合的方式,修复植被;深山密林处的废弃矿山依靠自然修复,恢复生态;农用地地区的废弃矿山可通过清理废石、地形坡面整理后优先复垦为农用地,无法复垦为农用地的废弃矿山,采用人工或自然复绿的方式修复矿区生态。

4.7 城镇及其周边工农业区

区内共有废弃矿山约5600座,采矿形成的采空区面积约1000 hm2,损毁土地面积约3.9×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约3×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计950余处。

区内工农业发达,废弃矿山以建材矿为主,地形地貌景观破坏问题严重。废弃矿山的生态修复主要考虑矿区所处位置,城郊及周边直观可视范围内的废弃矿山在消除地质灾害基础上,通过清理废石废渣、地形坡度整理后实施人工复绿;城区范围的废弃矿山宜通过平整土地、清理废石废渣等工程措施恢复为建设用地;分布在农业区内的废弃矿山,可通过人工或自然方式修复为农用地或生态用地。

4.8 干旱半干旱森林草原区

区内共有废弃矿山约1800座,采矿形成的采空区面积约1100 hm2,损毁土地面积约1.6×104hm2,其中地面塌陷面积约8200 hm2;矿山固体废弃物累计积存约2.8×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计90余处。

废弃矿山多位于裸地、戈壁荒漠、盐碱地区域,生态修复主要依靠自然恢复,尽量减少工程措施;位于林地、草地区域的废弃矿山,通过人工干预自然修复为主的方式恢复矿区生态,也可根据实际需要人工播洒林草种,加快复绿;位于农田区域的废弃矿山主要采用工程措施进行地形坡度修整、土地平整,优先复垦为农用地,位于沼泽区域的废弃矿山可先采用人工措施简单整理后自然恢复。

4.9 干旱半干旱草原农牧区

区内共有废弃矿山约2280座,损毁土地面积约2.2×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约5.8×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计350余处。

区内废弃矿山主要以小型露天开采矿山为主。位于荒漠戈壁区的废弃矿山,生态修复主要依靠自然恢复,避免动用工程措施;位于农田区的废弃矿山,生态修复宜采用工程措施进行土地复垦;位于稀疏林草地的废弃矿山,宜采用工程措施与自然修复相结合的方式恢复植被;位于荒地、裸地或盐碱地区域的废弃矿山,主要依靠自然恢复。

4.10 干旱半干旱防风固沙区

区内共有废弃矿山约2000座,采矿形成的采空区面积约530 hm2,损毁土地面积约2.9×104hm2,其中地面塌陷面积约1900 hm2;矿山固体废弃物累计积存约4.1×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计130余处。

区内废弃矿山大都位于荒漠区,土质低下,植被较差。废弃矿山多为小型露天矿山,生态修复以自然恢复为主,具备复绿条件的区域可稍加人工地表整理后自然复绿;位于农田区的废弃矿山可采用工程措施进行土地平整、坡度修正,修复灌溉系统,恢复农田生产功能;对那些废石土渣不固定、易形成沙尘源的废弃矿山,应采取人工固沙手段进行整治,具备绿化条件的可采用自然或人工手段进行复绿。

4.11 青藏高原荒漠区

区内共有废弃矿山约330座,损毁土地面积约9600 hm2;矿山固体废弃物累计积存约4×107t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计60余处。

大部分区域人迹罕至,废弃矿山生态修复以自然恢复为主,局部农田区域废弃矿山生态修复采用工程措施优先复垦为农田,难以复垦为农田的废弃矿山可进行人工植被绿化。

4.12 青藏高原草甸农牧区

区内共有废弃矿山约1440座,采矿形成的采空区面积约70 hm2,损毁土地面积约8600 hm2;矿山固体废弃物累计积存约4×107t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计530余处。

区内小型崩塌地质灾害较多,但大部分位于偏远地区,生态修复以自然恢复为主;废弃矿山位于农田区域,采用工程措施与自然恢复相结合的方式,实现土地复垦。

4.13 青藏高原森林草甸区

区内共有废弃矿山约2200座,采矿形成的采空区面积约550 hm2,损毁土地面积约4.2×104hm2;矿山固体废弃物累计积存约1.6×108t,矿山崩滑流地质灾害隐患数量合计210余处。

废弃矿山位于农田处,采用工程措施优先恢复农业用地;废弃矿山位于林地、草地、沼泽、裸地或寒漠区,宜采取封育手段,限制人类活动影响,依靠自然条件,实施自然修复。

4.14 热带雨林区

区内共有废弃矿山约320座,采矿形成的采空区面积约65 hm2,损毁土地面积约2000 hm2;矿山固体废弃物累计积存约1.7×108t,矿山地质灾害隐患数量合计10余处。

位于农田区的废弃矿山,宜采用工程措施进行土地整理后,优先复垦成农用地;位于其他区域的废弃矿山,宜采取封育手段,限制人类活动对生态扰动,通过自然修复逐步恢复矿区植被。

4.15 废弃矿山生态修复总结

(1)丘陵山地区域:若存在地质灾害隐患,应首先采取措施消除隐患;具备自然修复条件的场地优先进行矿山生态的自然修复;不具备自然修复条件的场地,首先采取工程措施对场地进行整理,然后进行场地植被绿化[25],恢复生态。场地植被绿化时林草种类的选择应与矿区周边的植被种群相协调;高陡边坡基岩裸露不具备绿化条件,可暂时封育搁置,避免过度治理[26]。

(2)平原盆地区域:采取预防措施防止地面塌陷等地质灾害;具备复垦为农用地潜力的场地,通过工程措施进行土地整理后优先复垦为农用地;对于难以恢复为农用地的场地,可采用自然修复或自然修复与工程措施相结合的方式,进行植被绿化,改善生态;对于采矿形成的塌陷积水区和废弃矿坑积水区可通过工程措施整理后发展水面种植和渔业养殖。

(3)城市及周边区域:优先消除威胁工农业生产和人居安全的矿山地质灾害;具备农用地复垦潜力的场地,通过工程措施进行土地整理后优先复垦为农用地;其他难以恢复为农用地的场地,经过土地整理后打造城市生态公园或生态绿地,具备开发条件的场地可考虑整理成建设用地。打造城市生态公园应充分考虑各类场地的形态,在尊重城市周边生态系统协调性基础上,可适当进行特色林草花木的种植和栽培,形成特色生态公园,但避免打造过多人造景观。

(4)荒漠戈壁区域:对各类场地进行封育搁置处理;对于易造成风沙源的场地,采取适当的工程措施进行风沙控制,但避免采取过多工程措施产生新的生态问题;具备绿化条件的场地采取自然修复为主、人工修复为辅的方式,改善矿区生态。

5 结语

(1)我国废弃矿山数量众多、成因类型复杂,矿区生态破坏严重,废弃矿山生态修复面临诸多问题,开展废弃矿山生态修复必须基于原有生态系统功能和当前的破坏程度,因地制宜,实施分区修复,避免一刀切。在修复方式方法上应统筹山水林田湖草各生态要素,准确把握好自然修复与人工修复之间的关系,坚持自然修复为主的原则,实施分类修复,合理选择废弃矿山生态修复方式。

(2)我国废弃矿山生态修复的关键问题包括废弃矿山生态修复影响因素、废弃矿山生态修复理念和修复模式三大方面。区域的自然地理、气候条件决定着生态修复的快慢,废弃矿山类型特征决定着生态修复的难易,区域生态系统的结构及其稳定性决定着生态修复的模式;废弃矿山生态修复应着眼于整个生态系统,充分考虑各生态要素相互依存、相互影响、相互制约等特点,坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”理念;综合考虑矿区自然条件、矿山环境问题及其危害等,统筹兼顾各类场地的地形地貌特征,分析矿山生态修复的适宜性,合理选择生态修复模式。

(3)基于我国不同区域自然地理、气候条件、地形地貌特点差异,综合考虑各区域生态系统格局、生态脆弱程度以及修复重点,划分出温带平原农业区、温带山地丘陵区、黄土高原区、亚热带热带平原丘陵农业区、亚热带山地丘陵区、岩溶石漠化区、城镇及其周边工农业区、干旱半干旱森林草原区、干旱半干旱草原农牧区、干旱半干旱防风固沙区、青藏高原荒漠区、青藏高原草甸农牧区、青藏高原森林草甸区和热带雨林区等14个废弃矿山重点生态修复区,为实施废弃矿山分区修复,分类施策提供依据。

(4)围绕不同生态修复区内废弃矿山种类及其分布、主要生态问题特征、原有土地利用类型以及区域气候地形地貌条件,提出了不同区域废弃矿山生态修复对策。针对14个生态修复区域的一些共性问题,进一步归纳为丘陵山地区域、平原盆地区域、城市及周边区域、荒漠戈壁区域等四种类型区域,并总结出相应的生态修复思路和技术方法。无论在哪种类型区域开展生态修复,都要首先消除地质灾害隐患,保障安全;其次是优先考虑恢复农用地问题;能够依靠自我修复的区域尽量减少人工措施干预;限于当前的技术条件、经济成本和修复的紧迫性,采取封育搁置也是一种选项。

(5)废弃矿山生态修复中除了技术措施之外,经济可行性也是重要因素,但本次研究没有考虑生态修复的经济成本问题,期望在今后研究中加强矿山生态修复技术与经济成本可行性研究。