大学师范类数学专业实践课中的同课异构

2020-11-23牛英春

牛英春

摘 要:本文研究了大学师范类数学专业实践课的教学模式,将同课异构的方法应用到实践课中,分析了采用此方法的必要性,详细介绍了同课异构方法的实施过程,并从实践中总结出运用这一方法的效果,创新了实践课的教学模式,丰富了实践课的训练内容,对实践课教学有一定的指导意义。

关键词:师范类;数学;实践课;同课异构

大学师范类数学专业学生的课程设置多年来呈现的态势是:专业理论课程基本占满四年的绝大部分课程空间,实践性的教学训练课程相当缺乏,学生的教学技能训练基本靠大四时的实习来完成。而由于毕业时间、毕业论文撰写及答辩等各方面因素的制约,实习时间是有一定限制的,经常在八周左右。可以想象,用两个月的时间把一个完全不懂得教学的学生训练成一个合格的教师是不大可能的。另外,从目前教育专业学生就业情况看,教师岗位竞争激烈,对应聘者的要求也越来越高,试讲所占应聘的比重也逐年加大。

本文主要研究在讲课训练过程中的同课异构训练方法。所谓同课异构,是指同一节课的内容由不同的教师根据自己的理解、设计备课并上课,由于教学设计不同,所上的课的结构、风格,所采取的教学方法和策略各有不同,这就构成了同一内容用不同的风格、方法、策略进行教学的课。同课异构就是根据学生实际情况、现有的教学条件和教师自身的特点,进行的同一内容下的不同教学过程。

一、采用同课异构的必要性

(1)以往的实践课训练遵循的是传统模式,即给每个学生20分钟左右的讲课时间进行试讲,讲完后,指导教师进行点评。采用这种训练模式,学生虽在一定程度上能够提升自己的教学能力,但缺乏主动性和参与性,学生仅仅作为被指导、被考核的对象,没有可参照的教学形式进行反思,这样的模式容易让学生对实践课失去兴趣,从而采取应付的态度对待,这就违背了设立此课的初衷。而同课异构模式的应用,使学生对同一节课有了可对比的参照物,使其在对比中积极反思自己教学过程的优劣,并积极参与同学之间的互评,这样可以很好地提升他们的参与度,激发他们的教学热情。

(2)主张对实践课采用传统模式的教师往往是对学生有着怀疑的态度,他们总是觉得学生从未真正讲过课,最多也就是把教材内容复述下来,根本不可能有什么“结构”,更别谈同课异构了。其实,这是对学生的不信任,更是对现代学生的不了解。现代的大学生,信息量大,信息来源丰富,见多识广,很多知识教师和学生是同步接收的,学生们思维活跃,创造力强,有较强的知识的搜索能力和整合能力。因此,学生在构建课程教学设计时完全有能力使用多种信息来源,采用多种思路和方法进行设计,实现同课异构。这样的实践过程对学生的学习能力、信息处理能力、创造能力都有较好的提升作用。

二、同课异构训练的具体实施方法

(一)对教学设计的异构训练

对教学设计的异构训练,我们本着先理论后实践的原则,对教学设计的异构训练是首先进行的,这旨在改变学生们以往近乎统一而呆板的教学设计。以往的训练模式往往是教材上有什么,学生的教案上就有什么,教材上怎么写,教案上就基本怎么写,最多不过有些地方进行一些加细而已。事实上,教学设计模式不应是单调统一的模板式的流程,它可以是灵活的、多样的。

(1)对同一内容的教学流程顺序上的异构训练。一般情况下,多数学生是按照教材给出的知识点的顺序推进教学过程的,但是有时基于不同的考虑也可以适当调整教学流程的顺序。例如:在初中数学的《余弦定理》这一节课的授课过程中,正常的教学流程是先给出余弦定理的内容,然后对其进行证明,接下来是举例应用。事实上,对这一教学流程也可进行这样的异构:给出余弦定理的内容后,直接对其进行应用举例,之后再对定理进行论证,这样做的好处在于强化了定理的应用色彩。

(2)对同一知识点的描述方式的异构训练。对一个知识点来说,由于教材的篇幅有限,不可能把所有的描述方式一一呈现,这就要求授课者展开想象,构思出不同的适合学生理解的描述方式。例如:初中数学《直线与圆的位置关系》这一节中,我们可以利用PPT设计出动感的圆与直线的相离、相切、相交的关系,也可以进行这样异构:用海平面代表直线,用太阳代表圆,用海上日出过程描述圆与直线的三种关系。很明显,后者更形象更易理解。

(3)对同一教学内容的教学方法的异构训练。数学课程的教學方法有很多,对同一节课,同一内容,可以采用不同的教学方法,不同的教学方法往往会收到不同的教学效果。至于采用何种教学方法,就要根据学生学情的不同、讲授的内容的情况等来确定。例如:在讲授《一元二次方程求解公式》时,面对数学基础好些和差些的学生就可分别采用研究式和启发式两种不同的教学模式,这样才能使学生在原有知识基础上较好地接受新知识。

针对上述不同的异构过程,在实践训练中,每次教学设计作业,应要求学生对同一教学内容要进行两个异构的教学设计,并且其中一个方案是针对数学基础良好的学生的,另一个是针对数学基础薄弱些的学生进行的设计。这样就促使学生在教学过程中积极、灵活地对待教学设计。

(二)对讲课的训练

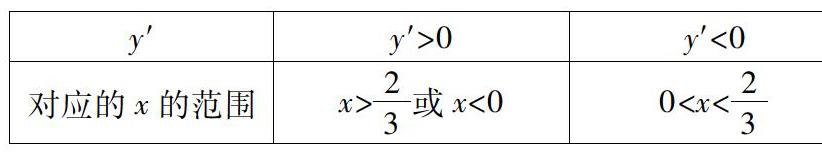

(1)分组训练。以学生人数为24人的班级为例,将2人组成一组共分成12个小组,每次训练由2个小组(4名同学)进行主讲,其余学生旁听,一组先讲,另一组后讲,要求所讲内容自选(限于初、高中数学课的某一节)但两组必须选同一节课内容,两组要求教学过程必须是异构的,力求讲出自己的特色。考虑到每课时的时间有限,每位学生讲课时间为20分钟左右,一位学生讲授课程的前半程,另一位讲后半程,在讲课之前,指导教师随机指定讲课顺序,这样就迫使学生要完整地准备本节课的内容,并且要做到比较熟练,因为不熟练是很难与本小组同学随机对接。这样学生们就可以将异构的教学设计实施到课堂上来,在教学流程、表达方式、教学方法上力求完善。例如:在讲授《函数单调性》过程中,前后两组同学在判断函数y=3x3-3x2的单调性时,前组同学直接求出函数的导数,从而通过分别求出使函数导数大于零及小于零的x的范围得到函数的单调区间。而后组同学对这一问题采用了列表的方法:

通过对比,清晰的程度一目了然,从而同课异构的作用也得以彰显。

(2)学生互评与教师点评。在一个小组讲完后,对照组学生及旁听学生对其当场进行点评,指明优缺点。例如:有一组同学讲授《指数函数》这一内容时采用了核裂变中元素衰变的比例来做例子,于是對照组同学点评时提出:核裂变相关知识在初中并未涉及,选用这一相关知识做例并不利于学生对指数函数的理解。由此可见,学生互评这一环节强化了学生对讲课内容及教学模式的理解,通过对比,提升了对“异构”的鉴别能力。当两个小组都讲完后,指导教师要进行点评,这对学生在教学中出现的错误的指正、对遗漏的知识的补充、对不同教学方式的选择等方面都会起到积极作用。

(三)课后反思

试讲课后,学生要根据自己试讲时出现的问题及对其他学生授课的借鉴,修改自己的教学设计,提出自己的不足,指明哪些地方是借鉴了同学的成果,并将修改稿上交指导教师,以备考核打分之用。这样,学生就在讲课—探讨—反思—调整的过程中锤炼了自己的教学技能,提升了教学能力。

三、同课异构训练的效果

(一)加深了学生对教学过程的认识

由于要求两个组采用不同的方式去试讲同一节课,这就迫使学生们对同样的内容构出不同的教学策略。这在客观上就加深了学生对教学过程的理解。通过同课异构的训练,学生在教学设计上有了自己的见解,提升了设计教学过程的能力,一些同学对同一节课的内容能在短时间内提出三种以上的教学设计。

(二)激发了学生对教学工作的热情,提高了训练的效率

由于两组学生讲同一节课,因此一组同学在讲课时,对照组同学可以说是“有备而来”,因此在训练中学生从以往的“被动听”变为现在的“主动听”,学生互评、讨论的参与度大大提升,训练的效率得到大幅度提高。另外,“异构”给学生们带来了很多新鲜感,他们渴望了解、探讨甚至研究不同的教学过程,这在很大程度上激发了学生对教学工作的热情。同课异构训练的效果是很好的。

四、同课异构训练对学生的作用

(1)相互借鉴、取长补短。同课异构训练可以使学生清晰地看到自己的教学设计与他人的不同,也就容易比较出优劣,这种“镜子效应”易使学生发现自己的长处与不足,这一过程较由指导教师给出建议的效果要好得多,学生在这种比较中相互学习、检讨自身对其成长过程是有深刻意义的。

(2)激发灵感、培养创新。在专业学习中,有的学生在学习过程中流于死板,思维被动僵化,学习虽算认真,但很难举一反三,这对于数学专业来说是大忌。而学生们是未来的教师,他们的僵化思维会影响一代又一代的学生,这样的后果是不堪设想的。这种缺少灵感元素的思考问题的方式需要改变,创新能力需要提高。同课异构训练在一定程度上激发了学生思想的火花,改变了僵化的思维模式,使学生在创造与创新中找到乐趣,增强了他们积极思考、主动解决问题的信心,提升了他们创新、创造的能力。

(3)由此及彼、能力延续。同课异构训练的本质是对同一问题用不同的方式方法来解决,这对换角度思维能力是大有助益的,而解决数学问题的过程是异曲同工的。因此,同课异构训练不仅可以提高学生的教学技能,对他们的专业能力的提升也是有帮助的。

综上所述,在大学师范类数学专业的实践课中,“同课异构”不失为一种好的方法,当然,我们也相信,还会有更多的好方法出现,但无论如何,所有方法的宗旨只有一个,那就是最大程度上使学生惠利,最大程度上激发出学生对数学教学的兴趣与热情!

参考文献:

[1]朱正伟,刘东燕,何敏.加强高校实践教学的探索与实践[J].中国大学教学,2007(1):76-78.

[2]牛英春.高等数学教学中的分组教学[J].智库时代,2018(161):214-219.

[3]郭水兰.实践教学的内涵与外延.广西社会科学,2004(10):186-187.

[4]蔡则祥,刘海燕.实践教学理论研究的几个角度.中国大学教学,2007(3):79-80.

作者简介:牛英春(1972—),男,汉族,辽宁沈阳人,硕士,副教授,研究方向:算子理论、数学教育。